治国以农:《吕氏春秋》中的农家法律思想研究

2016-09-22化国宇

化国宇

(中国人民公安大学法学院,北京100038)

治国以农:《吕氏春秋》中的农家法律思想研究

化国宇

(中国人民公安大学法学院,北京100038)

《吕氏春秋》意在探寻治国之要术,兼容并包诸家学说。农家学派亦有贡献,其中以“十二纪”纪首和《上农》《任地》《辨土》《审时》四篇农学论文为代表。以上文献中包含的丰富的政治法律思想,却尚未得到学界重视。吕氏农家提出了以农为宪的治国方略,审四时以为政的政令观,取用有度、顺应自然的生态法观念以及亲耕礼的仪制设计,形成了比较完整的农业国治理体系。《吕氏春秋》深刻影响了中国传统法制中的重农理念。

吕氏春秋;治国以农;吕氏农家;传统法

《吕氏春秋》(又名《吕览》)一书,是战国时秦相吕不韦聚集门客所作的集体作品,“兼儒、墨,合名、法”,被史学界认为是先秦杂家学派的代表作。史学界关于《吕氏春秋》的研究汗牛充栋,且亦不乏从文学、哲学、伦理学、农学、艺术学乃至经济学和政治学的方面精辟研究。有学者统计,自19世纪初期以来,发表的相关研究已有近600篇,著作和编校作品也不在少数[1]。而遗憾的是,该书却一直难入法学之门庭,法学学者对其关注实属寥寥。但实际上,《吕氏春秋》编纂之初的宗旨是集百家之长,为秦的长久统治提供治国理政之要术,并非不存在值得探讨的法律思想。其中的“十二纪”的各纪首篇和《上农》篇甚至隐约勾勒出了一个相对完整的传统农业国家治理的法律框架。

萧公权指出:“吕书之作虽在始皇混一以前,然其影响及于汉代,实为秦汉交接时代之主要政治思想。”[2]牟钟鉴说该书“作为先秦时期最后一部大型综合性著作”,是“为统一的封建帝国提供较为完备的理论学说和治国方案”[3]。从吕不韦在秦国官拜丞相的史实,结合《吕氏春秋》在先秦的历史地位以及该书权威研究者的评价,可揣测其在秦国建国立制中必定曾起到重要的参考作用。虽然秦国最终取法家之道,但是却必然有意无意地受到《吕氏春秋》的影响。至汉代,《吕氏春秋》受到了相当重视,司马迁的《报任安书》中,有“不韦迁蜀,世传《吕览》”之言,认为其为传世之经典,堪比《周易》《春秋》。汉淮南王刘安组织门客编纂《淮南子》一书,很大程度上从吕书中吸收了营养[4]。吕书被西汉官方所推崇,汉初的政治及学术思想与吕书基本一致,以致新儒大家徐复观论断,吕书以渗透融合之力,对汉代发生了几乎是无孔不入的影响。汉代人士对经学的的把握也受其影响,离开了吕书,就无法了解汉代学术的特征[5]。据此,该书对秦汉两代在很多方面,尤其应在国家治理方面产生过很大的影响。秦汉开中华法系一脉之源头,奠定了中国传统法制的基础与框架。很多的制度设计和安排都可以从吕书中觅得踪迹,因之为中国法律史上不能忽视的一本重要著作。

一、吕氏农家的治国纲要

《吕氏春秋》共分为“十二纪”“八览”“六论”,政治法律学者以往关于吕书的研究中,多梳理、采撷“八览”“六论”中关于为君之道、为臣之道和治国方略的直接论述*相关研究参见李宗桂、陈宏敬:《〈吕氏春秋〉的政治哲学》,《福建论坛·人文社会科学版》2001年第3期,第54-59页;孙实明:《〈吕氏春秋〉的政治伦理思想》,《人文杂志》1992年第6期,第26、73-78页;韩慧:《〈吕氏春秋〉之治国思想评析》,《政法论丛》2005年第3期,第41-44页;任海涛:《〈吕氏春秋〉“德治”法律思想研究》,《前沿》2009年第8期,第58-64页。,对“十二纪”,尤其是每纪的首篇重视不足。而“六论”中,最后一论《士容论》前两篇,《士容》与《务大》论国士的操守仪态与为臣之道,而余下《上农》《任地》《辨土》《审时》四篇则转论农学问题,与前两篇在体例上并不衔接、连贯,因而该四篇农学论文也多被哲学、政治学和法学研究所忽略。关于“十二纪”纪首的研究,从天文历法、生物学、农学等角度进行解读者居多*相关研究参见樊志民:《〈吕氏春秋〉与秦国农学哲理化趋势研究》,《中国农史》1996年第2期,第22-28页;王鹏飞:《评〈吕氏春秋·十二纪〉》,载《气象》1975年第4期,第1-2页。,而对《上农》等四篇论文,也多做农学考察*相关研究参见吴天钧:《〈吕氏春秋〉的农学思想及启示》,《农业考古》2006年第3期,第15-18页;张喆:《〈吕氏春秋·上农〉等四篇与〈农业志〉的农学思想之比较》,《中国农史》2012年第3期,第122-131页。。主要原因在于《上农》等四篇论文与“十二纪”纪首主要探讨农业、农时问题,而并不像“八览”“六论”一样直接言明治国之术。

《吕氏春秋》中关于农事的论述是否仅仅是农技之学这样的细枝末节?为何在一部杂家学派的治国要术中会专门探讨农学问题?要回答这些问题就不得不去考证《上农》等四篇论文与“十二纪”纪首的来源。众所周知,《吕氏春秋》为杂家学派代表作,由吕不韦门下三千门客合力编纂而成,兼容并包诸家学说,很可能就采撷了先秦农家思想于其中。

先秦农家的代表人物是许行*许行,战国时期楚国人,生卒年月不详,从文献记载考察约与孟子同时。,他率门徒数十人,从楚国到达滕国,滕文公应其请求,划给他一方可供耕种的土地。当时有儒门后学名曰陈相的人,“负耒耜”从宋国赶到滕国,因推崇许行的学说而弃儒从农。其观点曾引发了孟子的激烈批判,由此可见其影响并不一般*孟子对农家的批判见于《孟子·滕文公上》,参见《孟子》,万丽华、蓝旭译注,中华书局2006年版,第109-111页。。然而,除《孟子·滕文公上》的这段记载,史书中却再难寻觅许行及其农家门徒的明确记载。那么许行的追随者及其后继者去了哪里呢?

著名的农史学家石声汉认为,农家的继承人很可能参加过“稷下集团”,在写成《管子》这部论集的工作中贡献过力量*具体论证参见石声汉:《中国古代农书评价》,《石声汉农史论文集》,中华书局2008年版,第330-410页。。冯友兰、吕思勉也持类似观点*冯友兰先生曾否认过“农家”为百家争鸣的一家,但他后来又认为《管子》一书中的《地员篇》是农家的著作;吕思勉先生除认定《地员篇》是农家的著作外,还认定《轻重》诸篇皆为农家著作。参见冯友兰:《中国哲学史史料学初稿》,上海人民出版社1962年版,第46页;吕思勉:《先秦学术概论》,世界书局1933年版,第137页。。还有一部分农家门徒,则成为吕氏门客。吕思勉将《任地》《辨土》等篇归为先秦农家之作[6],马骕也说《上农》等四篇“盖古农家野老之言,而吕子述之”[7],以上观点均不无道理:首先,《汉书·地理志》载,秦国“其民有先王遗风,好稼穑,务本业”。商鞅变法(公元前356和前350年两次变法)从农战中心论出发,制定了人粟拜爵、提高粮价、抑制商贾等政策,更使秦国的“好稼穑”传统进一步加强。正因为秦人“好稼穑”,作为提倡农业的农家,很可能来此地游说,故“农家学派……在秦国获得广阔的用武之地,即便在秦始皇焚书坑儒的非常时期,所不去者也有‘种、树’之书”[8];其次,吕不韦号称门下食客三千,来自各家各派,许行门徒很有可能位列其中,成为吕氏门客,因此《吕氏春秋》其中必有农家学者之手笔;再次,《吕氏春秋》中《上农》《任地》两篇均引“后稷曰”,《辩土》《审时》两篇则是对《任地》后稷提出的十个问题的回答。后稷是传说中最早的农官,若以艺文志中农家“盖出于农稷之官”观之,书中引后稷实际上是表明自己的政治学派是农家*现有研究中,也已有学者曾从历史文献学的角度考证《上农》四篇的渊源,虽然对于具体作者以及思想来源尚有争议,但是基本认定此四篇农业论文出自农家笔下当属无疑。具体参见刘玉堂:《〈神农〉作者考辨》,《中国农史》1984年第3期,第92-97页;许富宏:《〈吕氏春秋〉“上农四篇”来源考》,《中国农史》2009年第1期,第3-6、15页。。

如果说《上农》四篇具有鲜明的农家色彩,那么“十二纪”纪首是否也存在出自农家的可能?若仅从重农的理论立场出发,提出“重农”主张的儒家,倡导“耕战”的法家,以及倡导以农立国的农家,出自任何一家都是有可能的。还有学者从“十二纪”纪首中关于天文、历象等自然现象的记载,推演出了阴阳家的阴阳五行学说,认为其应当出自阴阳家之手[9]。但若细细推敲,从书中关于农学内容的细致经验表述,便容易得出其出自农家之手的结论。虽然先秦诸子在根本上彼此都同意“民为邦本”“食为民天”的农本观念,但除“农家者流,盖出于农稷之官,播百谷,劝耕桑”[10]外,其他学派的知识分子对农业的认知基本都只停留在“常识”这个水平上,即认识了“天时”与“土宜”对于农作物的限制作用,知道让农民及时耕种、收获。观之《上农》等四篇论文与“十二纪”纪首,其绝非仅仅停留在这种粗浅论述,而是对身体力行所得出的实践经验的总结。比如“十二纪”中《孟春纪》提出,在孟春之月,皇帝应监督农民整治耕地的疆界,审视并端正田间的小路,很好地考察丘陵、山地、平原、洼地等各种地形,什么土地适宜种什么谷物,什么谷物应在什么地方种植。又如《季冬纪》记载:季冬之月,大雁将要北返,喜鹊开始搭窝,山鸡鸣叫,家鸡孵卵。负责农业的官吏,要告诉百姓从谷仓中拿出五谷,选择种子。谋划耕作的事情,修缮犁铧,准备耕田的农具。如此细致地记叙农学事项,是除农家外的先秦诸子力所不逮的。这与阴阳家坐而论道的五行学说有不小的差距。同时,从孔子反对“樊迟学稼”的儒家记叙中,可以看出儒家虽提出“重农”,但尚“德”不尚“稼”,对于学习农学是持抵制态度的*“樊迟请学稼。子曰‘吾不如老农。’请学为圃。曰:‘吾不如老圃。’樊迟出。子曰:‘小人哉,樊须也!上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?”(《论语·子路》)樊迟请求学种庄稼,孔子斥之为小人。孔子认为统治者讲究礼节,百姓就没有人敢不尊敬;统治者行为正当,百姓就没有人敢不服从;统治者诚恳守信,百姓就没有人敢不说真话。做到这样,四方的百姓都会来投奔,为什么要自己种庄稼呢?由此可见儒家的农业观对士即知识分子从事农业生产劳动持反对态度,尚“德”不尚“稼”,认为君子合乎道德而受到供养,就不必自食其力。,不可能提出吕书中“帝王亲耕”的建议,而“十二纪”与《上农》等四篇亦不可能为法家言论,既不见严刑峻法,更无“耕战”之说,反而提出在农忙的孟春之月“不可以称兵”。

不过,农家绝非仅仅讨论农业技术的学派,其善于将政治观点贯穿于农学之中。学派代表人物许行及其信徒数十人,虽“皆衣褐,捆屦,织席以为食”,更“愿受一廛而为氓”,请求滕文公拨给一方土地就地耕作,然而,他却提出了“君民并耕”的治国理想*关于农家“君民并耕”法律思想的研究,参见化国宇、曹磊:《先秦农家思想研究的法律视域初探》,《阴山学刊》2010年第2期,第112-118页;刘新、王振东主编:《中国法律思想史》,中国人民大学出版社2013年第4版,第132-133页。和“农官治国”的理论学说*关于先秦农家的“农官治国”理论研究,参见化国宇:《从神农到许行:先秦农家学派法文化事项考察》,《河南财经政法大学学报》2012年第1期,第165-174页。,以致儒门后学陈相弃儒从农,“负耒耜”由宋国追随到滕国。其政治观点还因此遭到孟子的激烈批判,其影响力可见一斑。

《上农》四篇与“十二纪”纪首既出自农家之手,也必然延续了农家学派的政治抱负。吕氏农家从农为国之本教出发,提出“以农立国”“以农治国”思想,进而发展出了一套以发展农业为核心的理想治理模式。在这套“农治”体系中,“农”(包括农业、农时和农民)为纲,是一切制度的出发点和核心,是治国理政的最高原则、最高纲领,是国家之宪法。在此基础上,建立起一系列与之相适应的政治、经济、社会、文化和军事制度。

二、“以农为宪”的国家治理方略

以农为宪,是对《吕氏春秋》中农家法律思想的总结,即一切以农业发展为中心。所谓“上农”,即“尚农”,也就是说以农为上,以农为纲,以农为宪。《上农》开宗明义,引后稷之言:“所以务耕织者,以为本教。”后稷是传说中最早的农官*后稷,周的始祖名弃,曾经被尧举为“农师”,被舜命为后稷。《诗经·生民》说:“厥初生民,时维姜嫄。生民如何,克禋克祀,以弗无子。履帝武敏歆,攸介攸止,载震载夙,载生载育,时维后稷。”善于种植各种粮食作物,曾在尧舜时代当农官,教民耕种,被认为是开始种稷和麦的人。。农家“盖出于农稷之官”,因而不同于儒家治国先谈仁政,《上农》主张贤君治理国家,要首先导民向农。因为“向农”是国家治理的起点,与国家治理的方方面面(财政、人口、兵源)息息相关。

首先,《上农》强调,以农立国不仅仅是为了获得财富,而是看重了其对人民品格的塑造,所谓“贵其志也”。其一,人民务农,则品行朴实,“朴则易用,易用则边境安,主位尊”;其二,人民务农,则品行稳重,“重则少私义,少私义则公法立”,也有利于形成强有力的国家;其三,人民务农会使人民殷实,人民殷实了就安土重迁,眷恋祖国。

其次,如果舍本事末,不务农事,则国家就治理不好。其一,人民弃农经商,则不听号令,“不令则不可以守,不可以战”,农民才是国家主要的兵源,而商人则不是,历史上极少征召商贾去当兵;其二,大家都不务农而选择经商,固定的田产就不多,同时还有可能蚀本,对逐利而徙的商人而言,国家一旦有难,必然会选择另寻他国立足而非抵抗;其三,弃农从商会导致人民喜好耍弄智谋,“好智则多诈”,行为诡诈多端就会在法令上耍机巧,规避法律,使得法律难以执行。

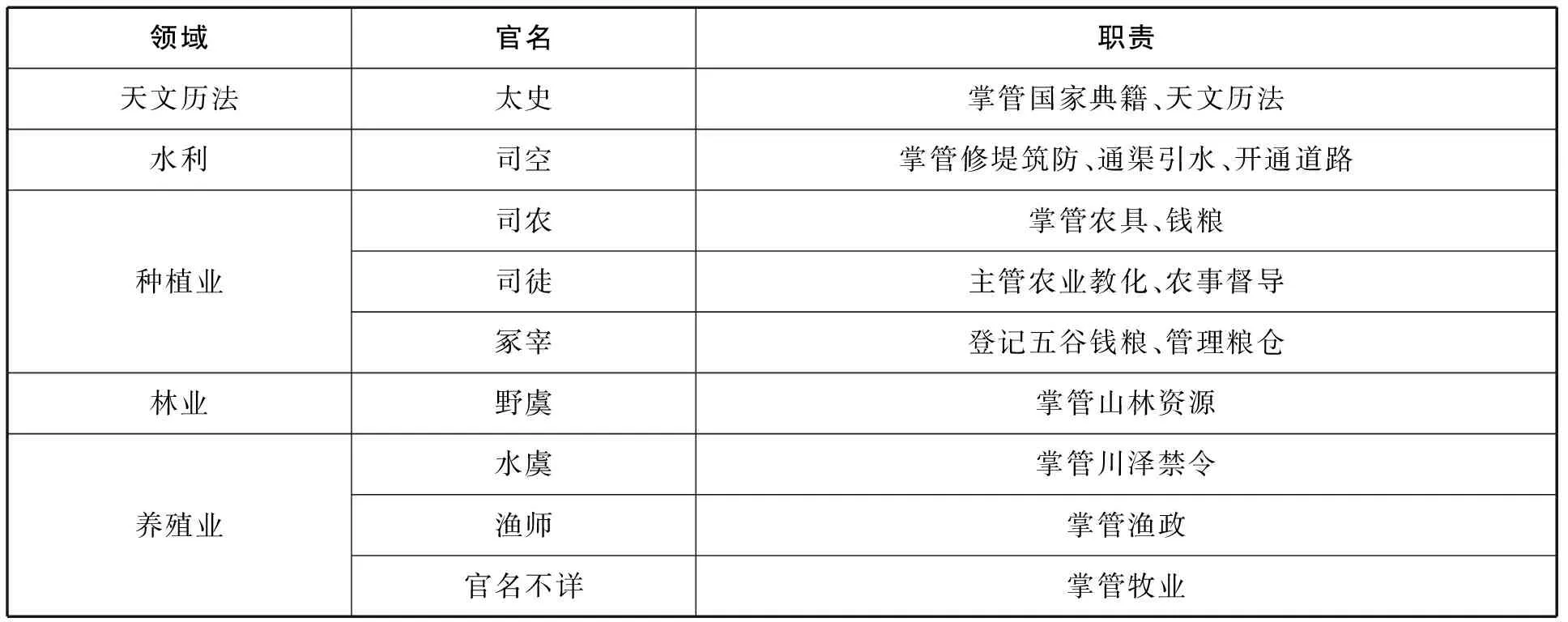

《上农》提倡的这种以农为宪的治理模式,是一种利用农业经济手段影响政治、文化、军事等方面的制度设计,国家的一切政策、法令都必须围绕“上农”这个最高宪法原则。在这一最高宪法原则之下,则还需确立一套与之相适应“宪法秩序”,这就是农家提倡的社会分工理论。与之同时代的西方大哲柏拉图,将其“理想国”治下的社会分为治国者、武士、劳动者三个阶层,而治国者则是德高望重的哲学王。《上农》中指出理想的社会分工应当为农、工、商三种职业,百姓之上,则由农官进行治理。农家代表许行曾提出“君民并耕”的思想,希望君主也亲耕务农,管理农事。根据这一设想,从天子到地方各级官吏,都在行使农业管理的职能,皇帝是全国最大的农官,而地方的行政长官则是本辖区的首席农官[11]。吕书“十二纪”纪首记叙了主管农业官员(见表1)在每纪的主要责任,归纳综合起来,就能得出一套系统的农官行政设置方案*《管子》在论王者序官之法时,亦有关于农官行政设置的方案,与《吕览》的设计有所不同:其中掌川泽之官“水虞”在《管子》的设计中称为虞师,此外设计有治田、乡师、工师三官主政土地资源管理、民事纠纷协调和手工业生产,并将农官作为封建行政体制中的主要行政部门。。这套体系化的农业管理机构,构成了农家学派所设计的国家治理主体。这对后世农官设置的行政体制产生了深远影响。

表1:“十二纪”中记载的农官设置方案*该表格引自张云飞著《中国农家》,笔者根据“十二纪”原文对内容做了改动。参见张云飞:《中国农家》,宗教文化出版社1996年版,第68页。

农官治理下的三个阶层各有分工,农民生产粮食,工匠制作器物,商人经营货物。但是三种职业并不是完全平等的,农民是主体、核心,而工、商则仅仅是补充。农家之所以允许工、商业的存在,是因为认识到了社会分工的历史趋势,可以从农家代表人物许行身上找到依据。《孟子·滕文公上》记载,许行以农为业,同时也不得不在市场上用粟交换衣服、炊具、农具等必需品,只因“百工之事,固不可耕且为”,否则将“害于耕”[12]。《上农》在男女分工方面也有类似观点:“是故丈夫不织而衣,妇人不耕而食,男女贸功(交换产品)……此圣人之制也。”由此可见,工商业只能在为农业服务的前提下才得以小规模存在。而为控制其规模,广大农民被禁止从事工商业,他们是农家社会中占比最大的群体,也是农官的直接管理对象。

三、“审四时”以为政的政令观

吕书中的《审时》篇对农之四时的重要性做了专门论述。该篇分析了耕作得时、过早和太晚对六种主要农作物产量和质量的不同影响,证明了不违农时极端的重要性。

“十二纪”纪首亦以农时月令为名称,将春、夏、秋、冬四季中每一季按照孟、仲、季又分为三个月,共12个月。虽说是农时,但在古代农业中国,其关乎人民福祉和国家生死存续,继而被阴阳学说逐步上升为“天时”。在“君权神授”的传统极权体制下,“天时”和农业生产往往与政治密不可分,正如《管子·四时》就言到:“不知四时,乃失国之基。”因而“天时”不仅是“农时”,也是“政时”,农业生产不仅是农事,也是政事*受“天人合一”等神权思想的影响,古代将“天时”(及反映天时的历法)作为天子施政的依据之一,而农业生产作为立国之本和政府财政收入的主要来源,则是天子施政的主要内容。。农业对古代国家的重要作用决定了统治者对农时的要求是带有强制性的。在这种意义上,“十二纪”纪首并非仅仅是农民进行农事活动的指导,而是一部农事法典。

既然农时如此重要,而百姓又必须遵循(否则即违法),为了避免农时之法与日常政令相抵触,统治者立法、行政也必须遵循农时,以免妨农扰民。吕氏农家是较早提出通过法律制度设计来保障农时的学派。按照“以农为宪”的要求,农时就是最高的上位法,而其他政令不仅不能与之相抵牾,还应当促进百姓遵守农时。为此,吕书提出:

(一)农民的法定义务

《上农》规定,农忙时“庶人不冠弁、娶妻嫁女、享祀,不酒醴聚众,农不上闻,不敢私藉于庸”[13],即农民如果不是加冠、娶妻、嫁女、祭祀,就不得摆酒聚会;不经官府批准,不得私自雇人代耕。以此保证农时,从而确保国家财政来源。

此外,《上农》一篇还提出了制定农时禁止之法令的思想。法令其主要内容是:土地尚未翻整,不得织麻,禁止清扫污秽;青年人禁止弃农从圃,从事轻体力活;劳力不足,禁止任意开荒扩耕;农民禁止经商,禁止从事其他行业。否则,“就要受到法律上‘墨家乃畜’的财产制裁”。

(二)统治者的义务

1.不得作为的义务。吕书中向统治者谏言:“凡农之道,侯之为宝。”[14]“数夺民时,大饥乃来”[15]。主张在农忙时,统治者必须将农业放在首要的位置,承担“不乱作为”的法律义务:不能劳师动众,大兴土木,“农不见于国”,“不兴土功”;不能发动战争,“兵戎不起”,否则“称兵必有天殃”[16];祭祀不能用牲畜作祭品,而用玉圭、玉壁,或者用皮毛束帛来代替[17];停止受理民事纠纷,减少关押的人犯[18];等等。

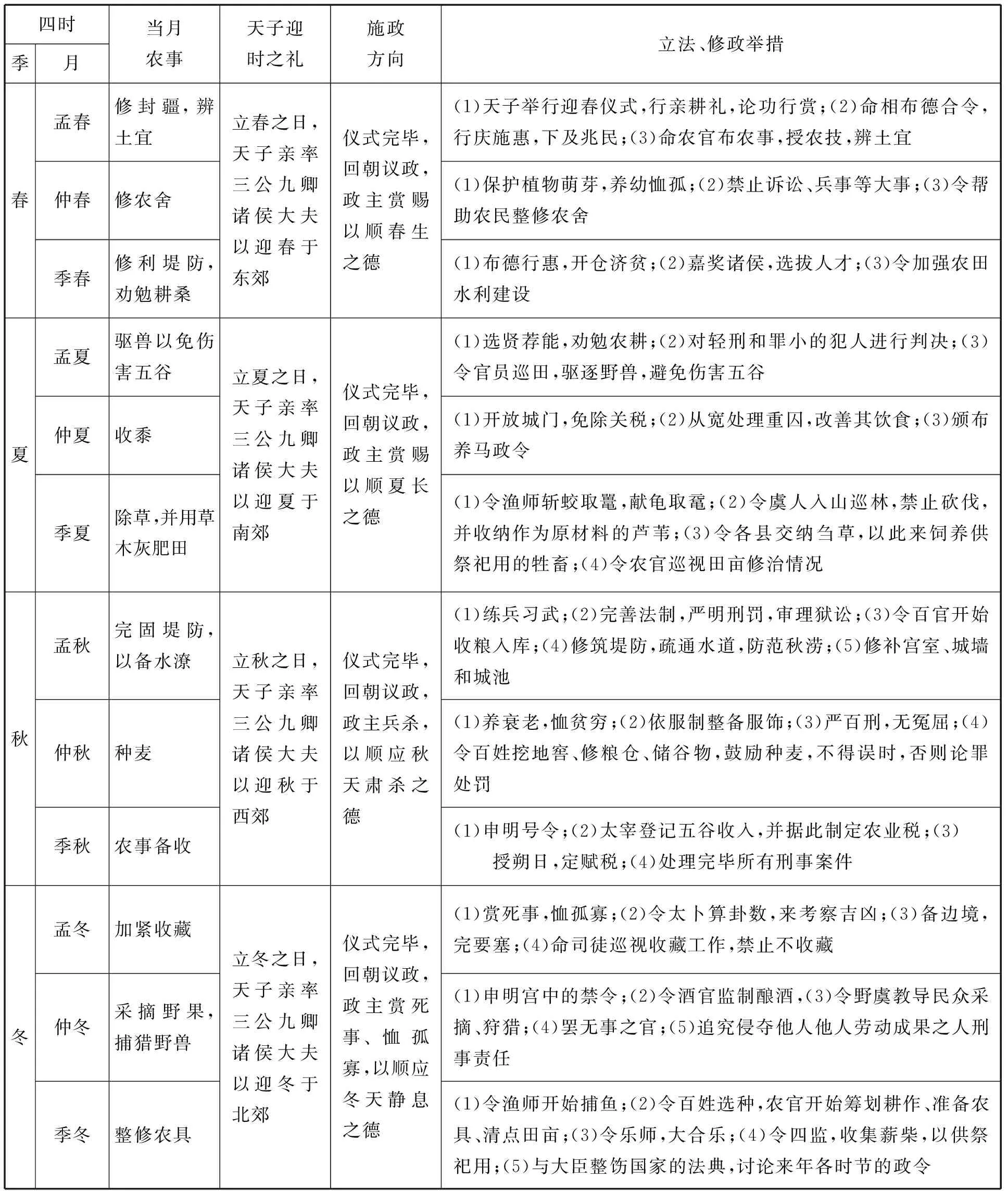

2.积极作为的义务。“十二纪”和《审时》篇均对统治者的政令活动提做出了规定,要求统治者根据农时不同阶段(又称“四时”)的特点积极采取政令举措,促进农业生产。这些“审四时”而立法、修政的具体举措可归纳如下(见表2):

表2 “审四时”而立法、修政举措统计表

由此可见,农家在立法和执政的理念上,始终是以农业生产为核心展开的。一方面,他们用“顺应天时”来赋予天子责任和义务,划分各级官吏的行政职能,督促农民的农业生产,从正面角度规定了社会各个阶层的“法定义务”;另一方面,也从反面规定了各阶层的禁止性活动,例如统治者不能在农忙时大兴土木、大举兵事,农民不能违反农时禁令等等。因此,这就要求不论是天子、官员,在知时、重时的基础上,立法、为政做到“无夺民时”,老百姓做到务农得时,最终达成顺天之时的治理目标。如此,能够按照时令来进行农业生产,百姓才能富裕;百姓富裕,国家才会财用足,统治者的统治才可能长治久安。这就是农家的立法观和为政观。农家就是这样将农业生产与立法、为政结合起来的。“审四时”的“农时”观念影响着统治者的国家治理策略和法令制度颁行,甚至内化为整个中国传统法制中的时间元素,被历朝历代的统治者所借鉴和遵循*中国传统法中的某些具体立法条文和司法制度明显受到审四时而立法、修政思想的影响。如《唐律》中有“非法兴造”的条款,触犯者“十庸以上坐赃论”。根据《疏议》的解释,所谓非法兴造,即兴造缺乏法律依据,或虽有依据,但非时兴造亦属非法,即在农忙时大兴土木、征发徭役,“驱使十庸以上,坐赃论”。又如《宋刑统》关于“务限”之规定,田宅、婚姻、债务等民事诉讼,每年的十月一日之后到第二年正月三十日前交予官府,官府必须在三月三十日前审理裁定完毕。在二月初一到十月初一这一段时间内,官府不受理民间的各种民事诉讼纠纷。但是如果诉讼与耕作的农户无关,不适用此规定。上述规定均意在保障农时。参见化国宇、曹磊:《先秦农家思想研究的法律视域初探》,《阴山学刊》2010年第2期,第112-118页。。

四、取用有度及顺应自然的生态法观念

要保障农业生产的顺利进行,农业生产所处的环境条件的维护也是非常必要的。先秦时期就已经出现了借助国家立法对环境进行保护的观念。《管子》曰:“山林虽广,草木虽美,禁发必有时……江海虽广,池泽虽博,鱼鳖虽多,网罟必有正。”[19]《荀子》载:“污池渊沼川泽,谨其时禁,故鱼鳖优多而百姓有余用也,斩伐养长,不失其时,故山林不童而百姓有余材也。”[20]其观点是,即便疆域内的生态资源是丰富的,既有纵横的河江湖海,又有辽阔的山林美材,也得科学的、有计划的进行开发与保护,只有如此方能不破坏自然资源的再生能力,从而取之不尽用之不竭,持续地为人民生活和国家运转提供物资财货,实现可持续发展。否则只顾及眼下小利,盲目开发,就会断绝生物生机,破坏生态平衡,使自然环境日趋恶化,妨碍农业生产,危及人民的生产、生活。

为了保证环境保护法的切实贯彻,《管子》和《荀子》都主张设置专门的官吏来履行保护自然资源的职责。《荀子·王制》有云:“修火宪,养山林,数泽、草木,鱼鳖、百素,以时禁发……虞师之事也。”[21]“虞师”可以说是全国环境保护工作的总负责人。而“火宪”,则明显是防火法令,具有防止和应对山林火灾应急预案的性质。

与之相比,先秦时期更为完备的环境保护法案记载于《吕氏春秋》的“十二纪”及《上农》篇之中。其环境保护的思想是由农业思想中衍生出来的,根本目标是为农业的可持续发展提供一个良好的生态环境。与其他先秦诸子泛泛而谈的主张不同,先秦农家借助其长于农技,熟稔农时的优势,提出了极为具体而周延的生态保护方案。

1.以正确认识并尊重自然规律为原则。“十二纪”中有很多关于自然现象和自然规律的记载。比如“孟春之月……东风解冻。蛰虫始振。鱼上冰。獭祭鱼。候雁北。”[22]“孟夏之月……蝼蝈鸣。丘蚓出。王菩生。苦菜秀。”[23]与其他先秦诸子不同,农家是一个身体力行实际参与农业生产的政治学派,对自然现象的认识非常细致到位,甚至包括鲤鱼破冰、蚯蚓出土、苦菜开花等,就如同常年耕作的老农。因此吕氏农家也极其强调凡事要尊重自然规律,要求“凡举事无逆天数”,而且“必顺其时,乃因其类”,一定要顺应天时,将自然规律作为最高法则去遵循,何时该做什么就做什么。违背自然规律而颁行政令,通常会导致生态环境的破坏,产生不好的后果,“十二纪”中每一纪对此都有大量论述。以《仲夏纪》为例,“仲夏行冬令,则雹霰伤谷,道路不通,暴兵来至;行春令,则五谷晚熟,百螣时起,其国乃饥;行秋令,则草木零落,果实早成,民殃於疫。”[24]

2.提出科学改造自然的政策建议。在认识自然规律的基础上,吕书主张对自然进行科学的改造从而为“农”所用。其中以《任地》和《辨土》两篇最为典型。这两篇文章主要在探讨对土地和土壤的改造,提出通过人力使其性状、肥力等发生改变,从而适宜于农业活动。《季夏纪》也专门提到利用自然之力为土壤除草增肥的方法:“是月也,土润溽暑,大雨时行,烧薙行水,利以杀草,如以热汤,可以粪田畴,可以美土疆”[25],即趁着盛夏时节土地湿润,天气潮热,大雨常降之际,烧掉割下晒干的野草,待雨水一冲,太阳一晒,既有利于除去杂草,又可肥田,改良土壤。

3.制定严格保护自然资源的四时禁令。《上农》篇提出国家要制四时之禁:“山不敢伐材下木,泽人不敢灰僇,缳网罝罦不敢出於门,罛罟不敢入於渊,泽非舟虞不敢缘名。”[26]即不到适当季节,禁止伐木取材、烧灰割草、捕取鸟兽鱼虫,以免扰乱动植物资源的自然更新过程。“十二纪”中关于四时禁令的规定更是不胜枚举。比如春季万物生发,禁止人们从事任何开发动植物资源的活动,尤其是不能伤害动植物的幼苗和幼崽,以利其繁衍增殖,保证资源的恢复和再生。只有到了秋季,“草木黄落,乃伐薪为炭”[27];至冬季,方可“取疏食田猎禽兽”[28],“命渔师始鱼”[29]。并且,为将“禁发有时”落到实处,有专门负责管理山林、池泽和渔业的野虞、水虞和渔师进行处罚和教导。

总之,从上面可以了解到,吕书中的生态保护的法律观念的中心仍然离不开“农”和“时”,是“以农为宪”在环保领域的展开。

五、首倡“耕帝籍田”和“皇后亲蚕”之仪制

《孟春纪》《季春纪》和《上农》明确提出“耕帝籍田”和“皇后亲蚕”这两种礼仪形式*《吕览·上农》主张:“是故天子亲率诸侯耕帝籍田,大夫士皆有功业”;“后妃率九殡蚕于郊,桑于公田,是以春秋冬夏麻崇丝茧之功,以力妇教也”。。

农家学派奉为始祖的神农创制历法,教会百姓种植五谷,对农耕文明做出了开创性的贡献,被后代奉为农神。《北堂书抄》“帝王部”引《尸子》曰:“神农氏并耕而食,以劝农也。”《吕氏春秋·爱类》称神农氏:“故身亲耕,妻亲织,所以见致民利也。”而后农家代表人物许行继承,提出“君民并耕”说,即要求君王与百姓并耕而食,不能设置仓库,征收赋税,“厉民以自养”。而后,则逐步演变为吕书中提出的“耕帝籍田”和“皇后亲蚕”的主张。“耕帝籍田”作为一种仪式,要求孟春之际,“天子亲载耒耜”,“率三公、九卿、诸侯、大夫,躬耕帝籍田”。而不同阶层所耕次数皆有法度,“天子三推,三公五推,卿、诸侯、大夫九推”[30]。“皇后亲蚕”则指的是“后妃率九嫔蚕于郊,桑于公田”[31],即每年季春之月,皇后要率领妃嫔媵嫱到郊外去养蚕。

实际上这种制度设计较早期农家代表许行的“君民并耕”说已大为更张,原因在于这样的建议更容易为统治者采纳。要求君王和农夫一样常年在田里劳作,这只能是许行的良好愿望,实际上根本不可能实现。而许行的徒子徒孙,作为《上农》的作者的吕氏农家,已经明确意识到这一点,所以选择了更切合实际,更能被统治阶层接纳的制度设计,来实现本派的政治理想。而实际上所起到的作用,较“君民并耕”说并未减损,即告诉子民,即便尊崇如帝王都要耕作,何况其治下的官吏和民众呢?这同样能起到率先垂范,教育民众,强调农耕的作用。如此一来,由于这种仪式简约省力,统治阶层又虑于农业在国家中的重要地位,逐步采纳了农家学派的方案,至此,“君民并耕”曾经作为农家学派的最高政治理念在形式上得以实际施行,并且贯穿了整个封建时期,对后世产生了巨大的影响。明清两代“亲耕礼”的发展到达巅峰。历代皇帝均极为重视亲耕礼,明帝曾亲自修订亲耕礼仪,几乎每位皇帝登基之初要亲耕亲祭[32];清帝则极为重视,并一丝不苟的严格执行礼仪,且由礼部每年正月奏请仪式。

礼作为中国传统法不可或缺的组成部分,是传统社会主要的治理工具和治理形式。亲耕虽是历代帝王象征性农事活动,但作为一项经久不衰的重要礼仪,对农耕文化的发展起到重要的政治上的推动作用。

六、结语

春秋战国是中国社会大变革的动荡时期,也是形成中华民族群体融合文化思想趋向的重要时期。先秦诸子流派在百家争鸣中有一个相互影响、相互融合的过程,而《吕氏春秋》作为杂家学说,则反映着百家思想融合的趋势。其包容诸子百家的特点使得农家学派治国理念得以在其中延续。

吕氏农家的“农治”“农本”等思想是在中国古代封建小农经济萌芽之际提出的,体现了战国社会大转型时期农家学派对于社会发展路径的积极探索。这套思想体系不仅影响了中国传统法中的具体制度设计,也促成了中国传统法治中重农理念的形成。农家倡导的亲耕礼甚至对西方社会产生了重要影响。重农学派鼻祖魁奈就对此推崇备至。他曾于1756年通过庞巴杜夫人劝说路易十五模仿中国皇帝亲耕,1768又促成当时的皇太子(后来的路易十六)在一次宫廷典礼上,亲手拿着丝带装饰的耕犁模型在人前炫示。此外,在1763年出版的《农业哲学》(在魁奈的指导下,由米拉波写成)一书的第一章封面上,特地设计了一幅表现中国皇帝亲耕的装饰图案,以此寄托他对这个重农帝国的向往……

本着理解古人、尊重历史、认真学习的态度,深入探讨这些宝贵的思想遗产,对理解中国传统农业社会的形成和发展具有十分重要的学术意义。同时,现代法治发展过程中也不可避免地需要从古人那里汲取营养,通过批判继承其中的法律思想(制度),必然会让我们得到各方面的有益启示,使我们更加聪明起来,从而有助于我们今日的法学研究和法治建设[33]。

[1]张文渊,王竹波.近八十年来有关《吕氏春秋》政治思想研究述评[J].理论与现代化,2013,(6):28.

[2]萧公权.《吕氏春秋》政治思想概述[A].黄大受《吕氏春秋》政治思想论[M].赣县:中华正气出版社,1947.7.

[3]牟钟鉴.《吕氏春秋》与《淮南子》思想研究[M].济南:齐鲁书社,1987.3.

[4]牟钟鉴.《吕氏春秋》与《淮南子》的比较分析——兼论秦汉之际的学术思潮[J].哲学研究,1984,(1):45.

[5]徐复观.两汉思想史[M].上海:华东师范大学出版社,2001.1.

[6]吕思勉.先秦学术概论[M].上海:世界书局,1933.137.

[7][清]马骕.绎史[M].济南:齐鲁书社,2000.3216.

[8]王勇.文化传统与秦国农业的发展——中国传统文化软实力研究之一[J].中国农史,2010,(1):131-136.

[9]修建军.《吕氏春秋》与阴阳家[J].管子学刊,1995,(3):31-34.

[10]陈国庆.汉书·艺文志注释汇编[M].北京:中华书局,1983.158.

[11]张云飞.中国农家[M].北京:宗教文化出版社,1996.64.

[12]万丽华,蓝旭译注.孟子[M].北京:中华书局,2006.110.

[13][14][15][16][17][18][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]许维通.吕氏春秋集释[M].北京:中华书局,2009.684-685,696,687,11,37,34,5-6,83-84,108,132,686,198,241,259,9-10,684,

[19]黎翔凤.管子校注[M].北京:中华书局,2004.261.

[20][21]安小兰译注.荀子[M].北京:中华书局,2007.92-93,94.

[32]黄仁宇.万历十五年[M].北京:中华书局,2009.5.

[33]张少瑜.兵家法思想通论[M].北京:人民出版社,2006.339.

责任编辑:陈鹏飞

Agriculture as the Constitution:the Legal Thought of National Governance in Lv’s Commentary of History

Hua Guoyu

(LawSchoolofPeople’sPublicSecurityUniversityofChina,Beijing100038)

Lv’s Commentary of History contains the theories of various Pre-Qing philosophers,as well as the contribution of the physiocratic school of China.The first article of each chapter of the twelve Ji and the four articlesShangnong,Rendi,Biantu,andShenshiare perfect examples.There are extensive political and legal thought in these articles,whereas they have been neglected.Physiocratic school of Lv formulated the “constitution of agriculture” county governance model,and proposed the rule of agriculturists,emphasis on seasonal,ecological protection and pro-farming ceremony.These thoughts and systems led to the physiocracy in Ancient Chinese law.

Lv’s Commentary of History;rule of agriculturists;physiocratic school of Lv;ancient Chinese law

2016-04-18

化国宇(1987—),男,山东临沂人,中国人民公安大学法学院讲师,法学博士。

2015年中国人民公安大学教学改革项目“中国法制史课程教学改革研究”(2015JY05)。

D909.9

A

2095-3275(2016)04-0146-009