清代至民国洞庭湖区水利治理的发展与困境

2016-09-22刘志刚

刘 志 刚

(中南大学 历史与文化研究所,湖南 长沙 410083)

清代至民国洞庭湖区水利治理的发展与困境

刘 志 刚

(中南大学 历史与文化研究所,湖南 长沙 410083)

清代至民国洞庭湖区水利治理呈现出发展与困境并存的局面。治水理念自我更新展现了传统水利内在的活力,一定程度上为水利近代化创造了条件,但滞后的技术手段却令其无力跳出经验治水的窠臼。清代政府对洞庭湖区水利不断加强管理,试图破解治理实践与治理制度背离的难题,却始终未能走出这一困局。民国时期地方政府水利职能的强化既是顺应水利近代化的要求,也是向清代强力治水传统的回归。洞庭湖区水利治理陷入左支右绌的境地则是因人口剧增与生态恶化双重压力所致,并在此作用下不得不走上水利近代化的道路。

洞庭湖区;水利治理;水利近代化

清代至民国洞庭湖区(以下或简称湖区)淤积日重,湖中露出大片沙洲、滩涂与草地。在人口压力驱使下,各地流民纷至沓来,掀起围垦湖田的浪潮。迄至同治年间,官围、民围与私围多达544处,其中修于明代的仅88处。同治至宣统年间又新增550处,与前者合计为1 094处。民国年间,最多时达1 475处[1]25-26。大规模围垦对湖区带米巨大影响,使其深陷越垦越涝、越涝越垦的恶性循环之中。垸堤成为湖区民众赖以生存的必须保障,正所谓:“无堤故无命也”[2]570。

为了治理洞庭湖,清代至民国各方力量展开长达数百年的争论。归结起来,主要有几种不同主张,即南北分流与舍南救北之争、废田还湖与塞口还江之争、以蓄为主与以泄为主之争,以及治标与治本之争[3]209-215。学界对它们已有丰富的论述,并藉此深入探讨了区域社会的矛盾、官绅民之间关系等问题[4],但清代以来洞庭湖区水利治理的发展与困境及其近代转型却未见论及,不能不令人感到遗憾。因此,笔者不揣浅陋,拟对此做一番专门考察,以就教于方家。

一、治理理念与治理技术的变革

清代至民国是传统治水日臻成熟并向近代转型的历史时代。洞庭湖区作为水利相对落后的地区,其治理过程大致经历三个主要阶段,即传统治水的滞后、传统治水的发展与近代水利的推行。

(一)传统治水的滞后

明末清初顾炎武备考“营度之法”,提出筑堤十大事项,既有宏观层面的“审水势”、“察土宜”与“挽月堤”,认为“东洗者必西淤,下浊者必上涌,筑堤者审其势而为之址”,“一遇决口,必掘浮泥,见根土乃筑堤根,其所加挽者,必用黄白壤”,以及“洗在东涯,则沙回而西,淤在南堘,则波漩而北”,对水土沙三者关系作了深刻阐释,同时也有微观层面的“塞穴隙”、“坚杵筑”、“植杨柳”、“培草鳞”、“用石甃”、“立排桩”,而最引人注目的当属“卷土掃”,即“以萑苇为衣,以杨柳枝为筋,以黄壤为心,以谷草为绋鲡,因决口之浅深,水势之缓急,而为长短大小者也”,与今日之钢筋混凝土相较,虽材质各异,但原理相若,足见古人之智慧[5]修筑堤防总考略。顾氏所言可谓传统时代一次有关修堤经验的系统总结,为后人提供了明确指针,具有极为重大的意义。

然考诸史乘,清初以降洞庭湖区修堤之法长期未见重大革新,顾氏所言有至乾隆年间方推广实施的。乾隆十二年(1747),湖南巡抚杨锡绂指出洞庭湖区“近年民垸,则种柳者绝少”,“护堤柳株,宜一律栽种”,并令地方官员负责查察[6]卷289,乾隆十二年四月乙亥。乾隆二十年(1755),湖南巡抚陈宏谋又列出湖区堤垸修治的八项弊症,其中有五项即是遵顾氏之旨指示绅民如何提高工程质量的:“一,堤身先宜坚实。此间筑堤仅用木器浮夯……宜今各置置备铁硪一二盘,或石硪三四盘……层层夯筑,即可坚实……一,沙土修堤,水到即溃……务须取用胶泥……一,沿堤坦陂以外多栽卧柳……如土性不宜种柳,即多栽苇荻以护堤根;一,沿堤荫放水口多用瓦管……凡有置用瓦管之处,概令易换石管……一,堤垸偶有冲漫,务将漫口从根基夯筑坚实,一律宽厚以防再溃……浪窝、小沟、鼠穴、獾洞皆宜堵塞。”[7]1201-1202

由此可见,洞庭湖区堤垸修治技术的改良是相当艰难与缓慢的,大大落后于其他水利发达的地区。而且,湖区内各州县水利发展速度也参差不齐。面对日渐严重的水患,澧州官绅至同治二年(1863)“仿常郡水柜,而酌用之制”,改筑“文良制”石柜[2]619,而乾隆五十四年(1790)湖广总督毕沅奏请大举修缮常德府城水柜乃是七十年前之事[8]98-99。直至光绪初年,清政府委派招垦南洲官荒的县丞文炜仍在强调:“沿河多栽柳树,保固堤根。居民人等毋得肆行挖毁,猪羊牛马毋得纵放侵残。”[9]55

(二)传统治水的发展

随着长江中游一带堤垸的大量涌现,清政府对湖田治理有了一些新理念。乾隆三十年(1765),面对水患日重、民食维艰的局面,湖北巡抚鄂宁提出:“改粮废堤”的主张,即“无水之年,以地为利;有水之年,以水为利”[10]3586。嘉庆七年(1802),湖南巡抚马慧裕提出治理洞庭湖的新对策,认为多数私围业民“水小藉以卫田种植,水大任其漫衍流行,每年广种薄收”,因而奏请“应以见在堤埂长高丈尺为限,示之准则,永禁私筑”[11]卷117,工政23。这种兼顾水利、民生之法,大大突破乾隆年间陈宏谋所定全面禁毁私围以保洪道的理念[6]卷688,乾隆二十八年六月己亥,堪称晚近所辟蓄洪垦殖区的先声。

晚清以还,随着湖田大规模的围垦,洞庭湖区水利矛盾日益尖锐,进行全湖统筹规划势在必行。魏源在《湖广水利论》中称:“虽蚕岩峻岭,老林邃谷,无土不垦,无门不辟……则凡箐谷之中,浮沙壅泥,败叶陈根,历年壅积者……随大雨倾泻而下,由山入溪,由溪达汉达江,由江汉达湖……近水居民又从而圩之田之,而向日受水之区十去其七八矣……下至望江太湖诸县,向为寻阳九派者,今亦长堤亘数百里……下游之湖面江面,日狭一日,而上游之沙涨,日甚一日,夏涨安得不怒,堤垸安得不破?”可知,其已将整个长江流域上中下游视为一个完整的水利系统。就如何治理湖广水利,魏源认为应顺水势,即“不问其为官为私,而但问其垸之碍水不碍水。其当水已被决者,即官垸亦不必修复。其不当水冲而未决者,即私垸亦毋庸议毁”,同时也认为“欲兴水利”,政府须加强监管,应“除其夺水夺利之人”[12]卷117,工政14。这在垸堤对峙官吏贪渎、豪强横行的时代乃振聋发聩之音,但从近代水利科技角度看仍属经验之谈。

光绪初年,任鹗在《洞庭水利私议》中对洞庭湖的治理有更为深入的见解,认为“夫堵塞溃口使淤不得入,治病源也;禁筑新垸,使水有所容,治病标也;疏浚淤壅,使水畅行而直下,防病之传症也”,即要实行上中下游综合治理,又说道:“今非疏浚海口,自下而上,则洞庭之淤不易动也”,并指出当淤不能疏、垸不能禁之时,可行的仅有“于东南低下处无堤垸可守者,趁冬水下消时广种而春收之,夏秋仍委之以潴水,其老垸有堤可守者,则节浮戒奢以尽力于堤防,高益厚,厚益厚”,以期水利、民生两相兼顾[13]85-86。可以说,这是传统时代治理洞庭湖首次系统、完整的阐述。

宣统年间,湖南巡抚岑春萁先后向湖南咨议局提交“疏湖案”、“洞庭淤洲水道案”,分别提出“让地”、“疏浚”、“筹款”与“疏湖港”、“清查已筑堤垸”、“限制未筑堤垸”等主张,引发了洞庭湖治理的大讨论[9]726-744。湖南咨议局综合各方意见,形成“湖工审查报告书”,认为治湖应从三方面下手,“一曰疏江,一曰塞口,一曰浚湖”[9]745。这是清末民初最为完善,并为多数官绅所认同的方案,但从治理理念与具体举措来看皆未超越前人。虽有派员调查他省治水之法,以及委托留学生考察西方水利的计划,明确表达学习近代水利科技的意向,但最终仍是依据水利经验做出的决策,未以科学测量来论证其可行性,并制订具体的治理办法。

再看看洞庭湖区堤垸水利,时至清末对它进行系统治理也提上议程,是这一区域水利发展趋向的重要表现之一。光绪二十九年(1903),沅江保安垸酋曾继辉鉴于各垸高低不一、水流不畅的状况,认为应“于南洲厅之同心垸、青鱼垸等处修一公剅,每垸横贯一港,开剅放水,上流下接,由同心而青鱼,而同春,而官垸,而人和、恒丰,而西成、保安、普丰,至围田尽处,仍修公剅一所,为各垸出水之路。如此则大江支河灌入之水,源源不绝,永无旱魃之灾矣。”[9]132-133曾氏所言对于治理堤垸间紊乱不堪的水系,提升堤垸灌溉与泄洪能力有着莫大的进步意义。此后不久,委办沅江垦务局的乔联昌又提出一个更为全面的意见,即“各垸四堤中间,东西南北酌开直港两三条,并开子港数条。贯穿田间,俾无隔绝……水路既通,利济斯溥……不临河头者……有内港,则十数人绕堤所运者,一小船足以直达之……有水港则源活水清,浣饮皆宜。且垸民均系草房,火烛最易滋害……有港以环绕田问,则取水甚易,不致坐视焚如。”[9]15这一主张将堤垸水利看做关涉经济、卫生与安全的系统工程,从治水思想上看堪称先进与完备。

然而,其时洞庭湖区堤垸水利建设却严重滞后,依然是极为落后的设施与混乱的水系。即便是曾继辉所主持的沅江保安垸,也是“堤线高低不一,渠道既少又小。全垸二万多亩耕地,四十三华里堤线,西北险堤就有十二华里长,垸内虽有四条直港,两条横港,西北、东北两各剅口,但是渠渠不连,渠剅不通”,因而当地民众日“有堤挡不住水,有渠有剅难出水,怕渍怕旱怕溃垸”,更遑论一并解决清洁卫生与防火安全了[14]112-116。可知,其时堤垸水利的系统治理未有落到实处,仍止是停留在理念之上。

(三)近代水利的推行

若论洞庭湖治理近代化的倡导者,无疑当推熊希龄。他率先全面批判了传统治水的问题,指称它们“所谓理想者,特一己之杜撰耳;所谓经验者,特一隅之见闻耳;所谓测量者,特一片一段之广狭之深浅耳。均与全局无涉也”,认为若欲根治洞庭水患,必须进行四项基本的筹备工作:“一曰,遵照全国水利周新章,设立测绘职员养成所以预储测绘人才;二曰,雇聘欧美高级技师以从事测量;三曰,分段设立水标,以量各道水率;四曰,详绘全图以资筹画”[15]323-330。

民国初年,熊希龄虽已指明近代水利科技是治理洞庭湖的锁钥,但它真正推行并为广大绅民所接受却经历一个较长时段。时至上世纪30年代,南京政府为防治水患,加大了治理的力度,采用当时先进水利科技,对洞庭湖区进行了全面系统的勘察,做出“限制各口倒灌水量,防止泥沙入湖;划定湖界,在界线内不准围垦”的决定,又组建水道测量队,分起点、三角、水准、地形等四项进行大规模的实测,并于民国二十四年(1935)完成全部勘测工作,为科学治湖提供了一套精确数据。此外,又修建注滋口引河、澧水下游的鸡公咀引河,展宽资水尾闾临澬口与湘水尾闾濠河口[16]。这些工程都取得了显著成效,为洞庭湖区水利近代化变革做了必要的准备。

纵观清代洞庭湖区水利治理的演变过程,不难发现它有着一条清晰的发展脉络,即人们对湖区水利的认识不断趋向系统化。这充分展现了传统治水思想的内在活力,但却始终逃脱不了经验论的窠臼,无法依靠自身的力量实现水利治理的根本性变革,直至民国时期西方水利科技传入后方才走上近代化的道路。究其原因,就在于滞后的水利技术无法真正践行先行的治理理念,由此可见中国传统水利思想“早熟”之一斑,以及与近代水利科技相遇时所暴露出来的缺陷。

二、治理实践与治理制度的背离

为了保障水利秩序与农业生产,清代至民国洞庭湖区堤工管理制度不断得到修正与完善,却始终摆脱不了弊病丛生,每每沦为官吏、豪强牟利工具的宿命,令这一区域水利治理呈现出实践与制度严重背离的现象。它们宛若“道高一尺,魔高一丈”的竞争关系,是洞庭湖区水利治理发展与困境并存的又一主要表征。

(一)治理制度的重建与完善

康熙二十七年(1688),为修复武陵花猫堤,知县劳启铣采取“石粮出夫价三分,卫粮照民粮减半”、“公同雇募,支发买备牛具”、“招募城市附近之人”,以及计工论酬等办法,基本做到“夫可不招而自至,不督而自勤……更绝夫侵渔”,一定程度上革除“堤长歇家里猾中饱之为奸”的弊政[8]153-154。笔者所及这是清代地方政府对湖区堤工实施的首次制度调整。

此后,随着洞庭湖区社会经济的全面恢复,堤工制度的重建与完善越发紧迫。康熙四十六年(1710),偏沅巡抚赵申乔为修复大围堤,准行堤总长制,即“按田出夫”、“照夫派土”[8]66。雍正六年(1728),御史黄秀又奏请“清丈时载清土名,实从某处起某处止,堤脚若干宽,堤身若干高,堤面若干厚,细查土方新旧,夫工多寡,造册报司,计上论工,按数发银”,以及“监修尤当差委贤能之员,不得徒用佐贰,致与胥役衿棍勾通舞弊”,并建议“插竿垒土以测尺寸……锥土盛水以试疏密……点土方大小,查新坑深浅”,甚至请以黄河堤岸三年内溃决即今承修官赔补制来要加大惩罚力度[7]1200-1201。

是年,武陵县丞王原洙又将“岁修法”改为“惟照田,分堤修筑”,后成为湖区通行的堤工制度[17]63。雍正十一年(1733),他进一步完善岁修堤总长制,将其所管之田,“分作甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十号”,按年更替,“田多者承充堤总,田少者承充堤长”,“绅衿吏役许以子弟或家人佃户代充”[8]155-156。乾隆六年(1741),重定堤垸岁修期,将“九月兴工,次年二月告竣”旧规,更为“十月初一日兴工,即于本年十二月初十日告竣”[8]156。工期缩减后不仅避开了农忙时节,且可防治延误之弊,制度设计可谓周全。

乾隆十年(1745),湖南巡抚杨锡绂饬令:湖区“各堤当水冲处……应自本年秋冬为始,凡属险工,每岁加厚三尺、高二尺,以三年为止”,以期确保堤垸有效修治[6]卷289,乾隆十二年四月乙亥。乾隆二十年(1755),湖南巡抚陈宏谋就堤工问题又指示:其一,外籍田主不得逃避修堤之责。“嗣后凡有别邑田主不修堤工,抗关不到者,堤总将代修堤费呈明本县,着追彼邑,勿得滋累”;其二,须慎重选用堤总长。“嗣后务选公直之人充当堤总长……不得多派少修,包夫包工,有名无实”;其三,严禁地方官员收取陋规,“管堤各官所宜严切查禁,法在必行”[7]1202。

至此,清廷就洞庭湖区堤垸修治已构建出一套较为完备的管理制度,不仅主持建立并完善了日常修堤制度。而且对险工也有特殊规定,同时对外籍田主的卸责行为与地方官员的不法之举皆有详细的惩治举措,充分彰显出政府不断加强监管湖区水利的发展趋势。乾隆以后,清廷在革新湖区水利制度上鲜有建树,但道光年问曾有堤工“官修以专责成”之议,足见其仍欲进一步强化水利管理,止因顾虑“按地征费,情同加赋”,以及难以确保实效而作罢[18]卷245,道光十三年十一月乙未。民国二十五年(1936),湖南省政府承袭了这一治理趋向。开始全面介入洞庭湖区水利事务,“令饬滨湖各县堤工,向由人民自由修防者,一律改为官督民办,于各县县治设县垸堤修防处,以县长兼处长,下设主任,工程事务各员,各围垸设垸堤务局,内设正副主任、会计等员,由垸中业民自选呈报县长兼处长委任,并由建设厅遴派督察员数人分赴各县区督察修堤事宜。”[19]28353

(二)治理实践的徘徊与症结

那么,洞庭湖区水利治理成效如何呢?雍正六年(1728),御史黄秀曾明确指出湖区堤工的几大病症:其一,官吏贪渎,“官役每多侵渔入己”;其二,豪强避役,“衿棍豪强率皆免富差贫”;其三,堤总长谋私,“堤总单头又复徇私包揽”,扣减雇夫工价,“报销多开数目”;其四,工程质量“苟且塞责”,“堤土则翻新盖旧”,“筑堤脚则上紧下松”[7]120。乾隆十二年(1747),湖南巡抚杨锡绂也奏称:“每年岁修,不过加土数寸一尺……新筑者固属于松薄,即官垸旧筑者,亦未能一律高厚”,认为“每年冬月,虽加土数寸一尺,次年雨水冲激,又多坍卸”,“徒有岁修之名”而已[6]卷289,乾隆十二年四月乙亥。

乾隆二十年(1755),湖南巡抚陈宏谋又发现湖区堤工的一些问题:其一,外籍田主逃避责任。“彼县之民有置此县围田者……应修堤工诿之佃户……关提彼邑,无关切己,任催不理……有堤总出资代修,秋成扣留租谷,业户不认,簼讼无休”;其二,岁修苦乐不均。虽为“按田分工”,但堤总“于强者少派工塅,弱者强派多修”,甚至有以贿赂免修者,有“卖富差贫”者;其三,经管各官大肆收取陋规。滨湖州县有管堤之责的官员非但不能切实履职,反而“凡遇防险、岁修,提差持票到围,先向堤总长需索轿钱、饭食,次讲坐堤、月规、供应,经承则有堤费、册结费、柳费、月礼”。此外,还有领役、卸役,兴工、告竣、执刑、散班、衣粮、谷石、下程、抽丰等诸名色[7]1202。

堤总长等负责督修堤垸,固然有可能侵渔肥己,但一些堤垸首事虽不贪渎,却不履职责,无所事事,混得薪资,以及一些“刁狡”田主“疲玩狡展”、“设法横骗”[9]232-237,他们同样对湖区堤垸修治构成巨大伤害。此外,堤工土价结算也有不合理的。光绪三十年(1904),垦务局乔联昌条陈曰:“查修堤积习,局中发价不给现钱。土夫所用米粮、油盐等物,皆由局首置买发给土夫,以抵土价,其米盐等物作价恒高昂于时值。又或给以期票一纸,土夫急于用钱,往往半价转售,实则仍系堤局之人贱值买回。土夫因所得无多,高抬土价,仍不敷用,则挖脚、埋芦与一切停工滋事之弊以生。”[9]159

时至民国,以上诸弊不仅未得到解决,而且有变本加厉之势。有学者将其归纳为三大方面:“(1)权属不清,顾此失彼。同在一洲,分筑数垸,当合而未合;阻塞水道,钉修成垸,当分而未分。各垸周围堤堘修筑不善,高矮宽窄,以其坡度、形式参差不齐,注意于彼,忽略于此。(2)修筑不及时。各垸垸首、堤工、经理、督修等,每于秋冬雨季,放弃职责,延不与工,来年春间,始行修筑,甚至夏季水发,尚未完工。(3)经理管理不善。垸首、经理、督修等,开支多不正当,浮报侵吞,久成积习,或收费到手,移挪滥用,轻视堤务,簼讼不休,堤工大受影响”,并指出它们是“湖区堤堘不固的缘由,是年年成灾的症结”[20]237。

以上可知。清代洞庭湖区以堤工为核心的水利管理制度经历了一个日渐完善的过程。期间,政府湖区水利管理已然形成一股不断强化的趋势。民国政府实施全面介入的举措,既是湖区水利近代化发展的需要,也可以说是对传统水利制度的回归。然而,制度的修正与完善却无法改变水利实践过程中弊病丛生的现实,前者始终是以防漏补缺的方式力图与后者达至平衡。清代至民国洞庭湖区水利正是在此困境之中寻求发展的。

三、人口增长与生态危机的压力

清代以前,洞庭湖区人烟稀少,围田数量有限,居民多以渔为生,与水争地之事尚无从谈起。然而,清代至民国湖区水利却陷入发展与困境并存的局面之中。究其缘由,主要有两大方面:一是人口压力,一是生态危机。两者共同推动着湖区水利的发展,又一起造就了它治理的困境,以致其水利治理宛若一曲戴着镣铐的舞蹈。

(一)人口的增长

有清一代,中国人口进入一个长期高速增长的时期。据称:“雍正二年(1724)至乾隆十八年间(1756),两湖人口增加了4倍,而耕地增加却不到4个百分点。人均耕地从18亩余下降到不足4亩……嘉庆以后人均耕地还不足2亩。”[21]作为华中经济核心地带的洞庭湖区人地关系无疑更为紧张,已“凡有稍可得收。无论高低,决无不垦之土”[2]557。此后,人口增长并未停止,对耕地的需求自然愈发急迫,滨湖州县地方志中“人满于土”、“硗确尽垦”、“滨湖筑堤垸”的记载随处可见[22]201。

又据有关统计可知,明代洞庭湖区人口数为621 881人(各府志资料),而清代的则多达12 375 868人(1820年人口数),几近前者的20倍[23]295。若前者所计为人丁数,按2/5的丁口比来推算,湖区人口也止1 554 703人,清代人口也是其8倍。再以安乡县来看,顺治九年(1652),约有2 020户,10 150口;康熙元年(1662),约有2 060户,10 280口;雍正十一年(1733),2 440户、13 066口;嘉庆二十一年(1816),有34 660户,158 830口;嘉庆二十五年(1820),有34 790户,159 380口;光绪初年,仅有15 000户,85 000余口;民国二十年(1931),有38 909户,215 022口[24]24。可知,安乡县民国年间人口数是雍正年间的16倍,也显示洞庭湖区人口增长之快。

正因如此,咸同年间藕池、松滋溃决后,洞庭湖沧桑变幻,淤出大片洲土。这对人多地少的滨湖州县可谓因祸得福。随之,人口大量涌入,掀起垦殖湖田的高潮。民国《益阳县志》称:该县“下乡之人则多赴滨湖各县筑圩垦亩”。沅江、龙阳、安乡、华容四县之间的南洲更是“气象云蒸,五方之人源源麋集”,“龙阳、沅江、巴陵驳隶之地方概系新淤官土类,召客籍人民星罗棋布而居之,近华(容)安(乡)武(陵)土著人民间有迁入官洲界内者,华安武属故土之界亦多客民错居其间”[23]305-306。

如此众多的游食之民,毁垸蓄洪是不可能的。乾隆年间,湖南巡抚杨锡绂就称道:“我国家重熙累洽,生齿日繁,沿湖隄垸,弥望无际,实无可以再行筑隄垦田之处。今已成之垸。在民既获其利,未便毁其成功。”[11]卷117,工政23民国时期,水利专家王恢先也说道:“滨湖各县,为吾湘富庶之区。每年产谷约二千余万石。除供给本地民食外,尚有余粮以济邻县或邻省之需。人口约四百余万,分居各垸,依垸为生。现既无移民之地,又无移粟之区。遽夺其田而废之,非但不智,抑且难能。”[13]89因此,发展水利,防治水患也就成为洞庭湖区人口压力下必然的选择。

(二)生态的危机

然而,围垦湖田虽然养活了众多人口,却加重洞庭湖的淤塞,使湖区水患频仍,又严重威胁着民众的生存。据有关资料,笔者制作湖区水灾区域与频次表如下:

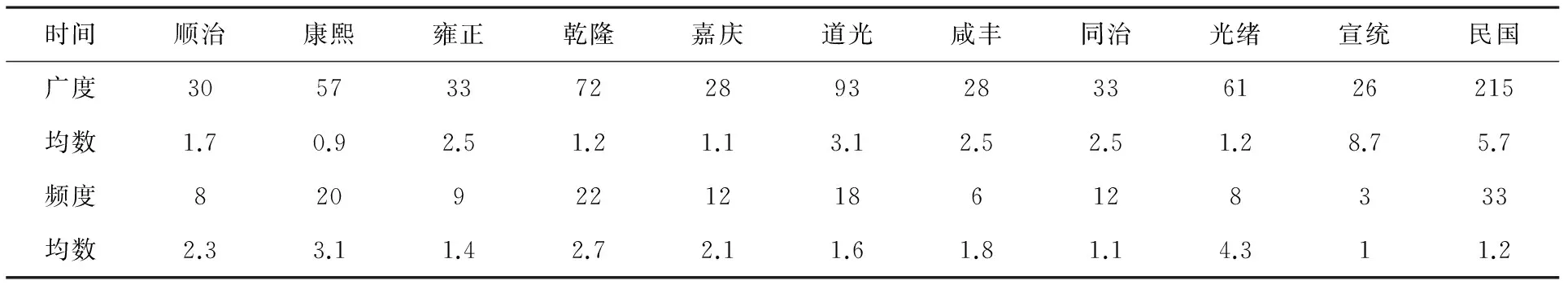

清代至民国水灾区域与频次表 单位:广度(州县),频度(次)

参考资料:湖南历史考古研究所编:《湖南自然灾害年表》,湖南人民出版社1961年,第50-140页。

由上表可知,宣统、民国40年是洞庭湖区水患最重的时段,平均每次受灾区域多达8.7、5.7州县,几乎占滨湖州县半数。从频度上看,同治、宣统、民国的最为频繁,几乎年年有灾。分时段来看,顺治至嘉庆朝170余年间年均水灾1.5州县,道光至民国120余年间年均水灾4州县,前者2.3年1次,后者1.8年1次。可知,晚清至民国水患较之清前期的严重得多。

清代洞庭湖区水患加剧与围垦力度加大有着密切的关系。乾隆年间,澧州知州何璘如是说:“前明数苦水患……盖彼时诸处未有官垸,湖民间自筑堤防御,而势不甚高大,下流易于宣泄……河道仍自深通……国朝康熙时增筑九官垸,雍正时又筑大围垸,而为官垸者十。官垸势既高大,民垸亦不得不增,下流日壅,水不得畅其所归,则上流益易泛滥,沙泥淤滞,河身几与岸平,遂频成田庐城市之害。”[2]596民国时期,水利专家李仪祉也认为:洞庭湖区由于“任意圩垦,各自为筑垸以保其私,或与水争地,妨碍洪水道路亦所不顾,因此遂演成今日凌乱无章之结果。若视其平面图,大圈、小圈有如蜂巢,既不经济,又难资保御。故一遇大水,如民二十者,一齐破毁无遗。”[25]528-529

然而,上表显示正值大肆围垦湖田的光绪朝却出乎意料地成为洞庭湖区三百年间水灾最少的时段,表明湖区水灾并非全因湖田围垦所致,但却不足以否定后者的影响,因为宣统、民国40年间洪水异常泛滥显然可视为此前大规模围垦的生态响应,只不过是有所延期而已。民国年间,湖田长期围垦所造成的生态危机已严重威胁到民众的生命财产安全,对洞庭湖区水利进行全面整治已势在必行,但这绝非传统治水思想与技术所能胜任之事,走向水利近代化成为唯一的出路。

由上可知,清代至民国在人口压力驱使下洞庭湖区水利不断向前发展,兴建起数以千计的堤垸,大量低地、洲土得到开发利用,却使其陷入了越垦越涝、越涝越垦的生态危机之中,给无数民众带来灭顶之灾。然而,毁垸则元地养民、建垸则无处蓄洪的两难处境,推动着洞庭湖区水利治理必须在困境中谋求新的发展,也成为其开启水利近代化的内在动力。

有清一代,洞庭湖区以经验为基础的传统水利始终未有停止前进的步伐。就治水理念来看,时至晚清已达至较高的水平,几乎迈到近代化的门槛,充分展现出内在的活力,为民国时期水利科技的推行创造了条件,但水利技术的严重滞后令其始终无力实现近代化的转变。从水利管理上看,清政府对洞庭湖区水利不断加大管控力度,已然开启了一个强力治水的时代。此后,民国政府为革新传统治水,实现水利近代化而加强水利职权,与其说是一种新的政府行为,不如说是对清代治水传统的某种回归。这些都表明近代水利与传统水利之间并非截然对立的关系,前者很大程度上是以后者为基础的。清代至民国洞庭湖区传统水利陷入发展与困境并存的局面之中,以及最终走上近代化道路,则是人口压力下迫切的经济需求与湖田围垦下严峻的生态危机两者共同作用的结果。

[1] 湖南省水利志编纂办公室编印.湖南省水利志[M].第三分册“洞庭湖水利志”,1985.

[2] 李玉棻,修.同治直隶澧州志[M].长沙:岳麓书社,2010.

[3] 卞鸿翔,等.洞庭湖的变迁[M].长沙:湖南科学技术出版社,1993.

[4] 郑利民,杨鹏程.湘鄂两省历史上的水利纠葛[J].求索,2011(5).

[5] 顾炎武.天下郡国利病书[M].第二十五册“湖广下”,“四部丛刊”本.

[6] 清高宗纯皇帝实录[M].北京:中华书局,1986.

[7] 李瀚章,修.光绪湖南通志[M].长沙:岳麓书社,2009.

[8] 应先烈,修.嘉庆常德府志[M].长沙:岳麓书社,2008.

[9] 曾继辉.洞庭湖保安湖田志[M].长沙:岳麓书社,2008.

[10] 魏源集[M].北京:中华书局,1976.

[11] 贺长龄,修.皇朝经世文编[A].新夏.清代经世文全编:第4—11册[M].北京:学苑出版社,2010.

[12] 盛康,辑.皇朝经世文续编[A].新夏.清代经世文全编:第54—80册[M].北京:学苑出版社,2010.

[13] 刘大江,任欣欣.洞庭湖200年档案[M].长沙:岳麓书社,2007.

[14] 沅江文史资料:第2辑[M].沅县政政协文史资料研究委员会编印,1985.

[15] 熊希龄集[M].长沙:湖南人民出版社,2008.

[16] 佚名.湖南之水利[M].民国抄本,湖南省图藏.

[17] 吕肃高,修.长沙府志[M].中国方志丛书,华中地区第299号,台北:台湾成文出版社.

[18] 清宣宗成皇帝实录[M].北京:中华书局,1986.

[19] 萧铮.民国二十年代中国大陆土地问题资料[M].台北:成文出版社与(美)中文资料中心联合出版,1977.

[20] 李勤.二十世纪三十年代两湖地区水灾与社会研究[M].长沙:湖南人民出版社,2008.

[21] 龚胜生.清代两湖地区人口压力下的生态环境恶化及其对策[J].中国历史地理论丛,1993(1).

[22] 彭雨新,张建民.明清长江流域农业水利研究[M].武汉:武汉大学出版社,1993.

[23] 张步天.洞庭历史地理[M].太原:山西人民出版社,1993.

[24] 曾继梧.湖南各县政治调查笔记:下[M].民国二十年铅印本,长沙:湖南图书馆藏.

[25] 黄河水利委员会选辑.李仪祉水俐论著选集[M].北京:水利电力出版社,1988.

[责任编辑:赵红]

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2016.05.031

“大学理念”讨论(笔谈)

[主持人语] 21世纪,创造性人才的培养已经成为高等教育的根本任务。高等教育要想实现这一任务,首先有赖于教育理念的创新。“创造的教育”理念,便是适应时代发展要求对大学理念的一种新探索。这一理念对于创造性人才培养与高等教育改革所具有的深远意义,需要进一步加以阐释与领会。

[关键词] 大学理念;创造的教育;创造性

Abstract:In the 21 century,it has been the basic task of university education to train creative talents.It needs to innovate education idea for university education to accomplish the task.The idea of “creation of education” is the new exploration of university education to adapt to the era development. We need to explan and understand deeply the far-reaching idea for training the creative talents and university reforms.

Key words: the Idear of University;Creative Education;Creativity

[中图分类号] G64

The Development and the Predicament of Water Resources Governance of Dong-ting Lake from the Qing Dynasty to the Republic of China

LIU Zhi-gang

(The College of Marxism,Central South University,Changsha 410083,China)

Dong-ting Lake’s water conservancy presented coexistence of development and predicament from Qing Dynasty to the Republic of China.The self-renewal of water-control’s philosophy demonstrated the inherent vitality of traditional water conservation ideas,and created the conditions to some extent for the modernization of water conservancy,but lagging technology made it unable to be out of the stereotype of water-control’s experience. The Qing government continued to strengthen the management of Dong-ting Lake’s water conservancy,tried to decipher the divergence of its governance practices and institutions,although which did not change the deep-rooted dilemma,but built a strong traditional Water-control for the government of the Republic,which strengthened water conservancy functions for complying with the requirements of large-scale water conservancy modernization.And huge population pressure and serious ecological crisis were the roots of inadequacy governance of the Dong-ting Lake’s water conservancy in Qing Dynasty,and also were the inherent powers of promoting the government of the Republic in the region finally to break the shackles of tradition and take to water conservancy modernization of the road.

Dong-ting Lake;Water Conservancy;Modernization

2015-03-20

国家社科基金青年项目(13CZS060);中国博士后基金面上项目(2013M542103);湖南社科基金一般项目(11YBB388)。

刘志刚(1981-),男,湖南邵阳人,中南大学马克思主义学院副教授,湖南大学岳麓书院博士后。

K249;K252;K257

A

1001-6201(2016)05-0173-07

A 1001-6201(2016)05-0180-08

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2016.05.030