全国视野下中部区域各省市创新驱动比较研究

2016-09-22敏史玉民胡彦杰中国科学技术大学安徽合肥20026合肥财经职业学院安徽合肥20026桂林理工大学广西桂林541004

王 敏史玉民胡彦杰(1.中国科学技术大学,安徽 合肥 20026;2.合肥财经职业学院,安徽 合肥 20026,.桂林理工大学, 广西 桂林 541004)

全国视野下中部区域各省市创新驱动比较研究

王敏1,2史玉民1胡彦杰3

(1.中国科学技术大学,安徽合肥230026;2.合肥财经职业学院,安徽合肥230026,3.桂林理工大学,广西桂林541004)

中国经济正在全面转型,创新驱动已成为时代主题。在此背景下,中部崛起不仅需要积极承接产业转移,还要全面提升自身的创新力。鉴于此,文章以“决策-潜力-实现”这一创新过程实用模型为基础,构建了包括条件指数、活力指数、绩效指数和环境指数四个方面区域创新驱动的评价体系,。并应用该指标体系对我国中部六省的创新力进行较为全面地比较与分析,提出了中部六省提升自身创新能力的一些建议。

技术创新;创新指数;中部地区

一、引言

随着国际竞争日益激烈,技术创新已成为企业生存和发展的关键因素。竞争压力迫使企业通过持续不断的创新来实现产品和服务的差异化;新产品的引进有助于企业保护自己的市场;生产过程的创新可以帮助企业降低生产成本;信息技术的快速发展也加速了创新的步伐。因此,对区域层面、行业层面和创新主体层面的创新进行指数化评价是非常有必要的。

21世纪以来,创新指数已成为国内外学者研究的热点。国际上著名的创新评价包括国家创新能力指数(National Innovation Capacity Index)。波特等人构建的国家创新能力指数有5个指标:科学与工程人力(科学家工程师的比例);创新政策(反映创新的宏观政策环境);集群创新环境(反映集群创新的环境);创新联系(反映公共创新基础和集群企业的联系);公司的创新战略和行动(反映企业创新的战略和行动)。欧盟的全球综合创新指数(Global Summary Innovation Index,GSII)。欧盟理事会发表的全球综合创新指数中有一个全球创新计分牌(GIS)。建立了主要创新维度的评价指标体系,共12个指标。英国罗伯特哈金斯协会(Robert Huggins Associates)致力于全球知识竞争力评价,提出了评价全球主要城市为中心的地区知识竞争力理论框架和模型,这就是城市知识竞争力指数(WKCI)评价指标体系。在国内,科技部的“科技创新能力评价指标体系”主要评价维度包括科技创新潜力、科技活动投入能力、科技活动产出能力、科技促进社会经济发展能力。中国人民大学《中国31省市区创新能力评价指标体系》评价维度包括创新资源能力、创新攻关能力、创新技术实现、创新价值实现、创新人才实现、创新辐射能力、持续创新能力、创新网络能力。2012年《中国区域创新能力报告》从知识创造能力、知识获取能力、企业创新能力、创新环境和创新绩效5个维度分解区域创新能力。段姗等(2013)分别从创新投入、创新组织及创新产出3个维度建立区域企业技术创新综合指数,构建区域企业技术创新发展评价指标体系。

总的来说,关于创新理论和实证方面的研究成果如雨后春笋般涌现,对创新的评价也十分众多,但是在以指数化方式评价的研究具有影响力的指数并不多。本研究借鉴以上指数建立的理论和方法,深入研究技术创新特性,把握技术创新理论内涵、关键性影响因素等,根据理论研究成果,设置技术创新指数,分模块、分层面进行评价,以增强研究成果的影响力和对实践的指导性。

二、理论依据及模型建立

1.理论依据

有关技术创新的理论可以追溯到熊彼特在《经济发展理论》一书中提出的“创新理论”,20世纪80年代,由弗里曼(C.Freeman)、纳尔逊困(nelson)和伦德瓦尔(Lundvall)等人合力发展完善了国家创新系统理论,之后又涌现出了产业创新系统理论及内生增长理论等创新理论。

本文以熊彼特理论、国家创新系统、区域创新系统、产业创新系统及内生增长理论等创新理论为基础,依据创新经济学和创新实证分析的国际前沿理论,借鉴美国和欧盟创新指数的应用,从中国实际出发,建立创新指数。

2.模型

综合评价的数学模型有线性加权综合模型和非线性加权综合模型,由于技术创新指数反映的是一种相互组合产生的效果,本研究采用线性加权的评价数学模型:

其中,wj表示第j个指标的权重,那么yi就表示第i个地区的综合评价值。

并采用线性内插法对数据归一化处理,如下:

a.对于正向评价指标,规范化处理公式为:

b.对于反向评价指标,规范化处理公式为:

三、研究方法与数据来源

1.研究方法

(1)系统分析方法。从技术创新系统、子系统及其构成要素理论出发,将技术创新看成是一个整体系统,从技术创新理念、技术创新基础条件、技术创新需求环境、技术创新能力、技术创新过程演化、技术创新成果应用、技术创新带来的社会经济效应等层面展开对各个子系统的分析研究。

(2)数值分析方法。在比较分析层次分析法、统计回归法、模糊聚类法、主成份分析法、数据包络分析法、BP神经网络法等方法的应用性及其优缺点的基础上,选择建立技术创新指数测算方法。

2.数据来源

《中国统计年鉴》,《中国科技统计年鉴》,《中国人口和就业统计年鉴》,科技部网站。

四、指标选择及权重鉴定

1.指数确定

创新过程可归结为:决策(资源)、潜力(活力)、实现(效益)这样一个实用模型。其中,创新决策的最终体现是资源投入的强弱;潜力主要包括进行创新的活力;而实现体现在销售能力和新产品的效益上;另外,创新活动离不开环境的支持作用。所以从这个角度来看,创新指数的结构要素可以分解为:条件指数、活力指数、绩效指数、环境指数。

条件指数反映的是创新的基础和推动力。条件指数即创新资源能力,从创新人员、创新资金和创新载体投入等方面多层次考察创新的基础投入情况,强调拥有创新资源是创新能力的前提条件和潜在创新能力的基础。人力投入选取从事科技活动人员总数、从事科技活动中科学家和工程师比重、从事R&D活动人员占总体科技人员比例等3个指标;财力投入包含科学技术支出占地方财政的比重、R&D支出占GDP比重、政府科技投入比例等3个指标;创新载体选取有科技机构的大中型工业企业比例这一指标。

活力指数反映的是技术创新的潜力及持续创新的能力。选取国家产业化计划项目增长率、大中型工业企业新产品销售收入增长率、国外技术引进合同金额增长率等指标。

绩效指数反映的是技术创新最终表现为对当地经济增长的贡献和创新活动所取得的主要研究成果的能力。从科技成果产出和新产品产出两个方面选取评价指标反映创新绩效。科技成果产出包含授权发明专利数以及科技论文数目,从创新的直接技术产出角度考察技术层面的成果情况,强调发明创造在创新中的核心地位;反映新产品产出的指标为规模以上工业企业新产品销售收入、规模以上工业企业新产品产值以及人均技术市场成交合同金额等。技术市场交易状况是直接成果的市场认可程度。

环境指数反映的是区域创新环境对创新的支撑力。环境支持能力就是科技创新环境对技术创新有着基础保障和支撑作用,间接地影响到创新要素的积聚和投入产出能力。创新支撑力的提升为创新和发展提供灵活、开放、和谐和持续的创新环境,是提升区域创新吸引力的重要保障。反过来,创新能力的提升也会积极促进创新支撑力要素的改善和提高,二者是积极互动的关系。选取的指标为万人国际互联网用户数、人均地区生产总值、人均财政收入、大中专以上学历占就业人口比例、每万人规模以上大中型工业企业数、税收收入占地区生产总值的比重。

2.权重确定

离差法赋权法的原理是:若某一指标对所有样本都相等或相差不大,此项不大,其权重应很小;反之,若某项指标对所有样本相差极大,则这项指标包含的信息量极大,其权重应很大。据此,可以将每一项指标的标准差占全部指标标准差之和的比重值作为该指标的权重。离差赋权法的定权公式如下:

五、数据模拟

表1 创新指数指标体系

根据前面建立的指标体系及经处理后的数据,以全国为参照,以中国中部地区为例,分别建立创新指数图、中部地区各省市创新条件指数、中部地区各省市创新活力指数、中部地区各省市创新绩效指数和中部地区各省市创新环境指数,并根据相应的图表作出相关分析。

1.中部地区各省市创新指数比较

图1中,可看出2014年全国各地区地区间的创新指数是个别突出、多数落后,即只有北京、上海两个直辖市有明显游离于其他省区之外的突出表现,其他地区创新指数则比较集中的分布在40以下的较低水平,呈现规律的逐级递减状态。

从图2可看出中部地区六个省市的创新指数来看,2014年,各省市的创新指数呈现规律的逐级递减状态,从高到低两两之间相差在1~3之间。中部地区六省市的创新指数处于21~31之间,其中湖南的创新指数最高,江西的创新指数最低。

图1 中国大陆30省市(西藏除外)创新指数

图2 中部地区各省市创新指数

湖北在创新条件指数、创新绩效指数和创新环境指数上均在湖南之前,且相差不大,湖南在创新活力指数上高于湖北,而综合创新指数湖南高于湖北,这说明创新活力指数对湖南与湖北两省综合创新指数的影响较大,创新活力指数中各指标反映的是不同评价方面的增长率,表明湖南的增长率均表现出大幅提高,体现了其市场容量仍可以扩大的可能。安徽在创新条件指数、创新绩效指数和创新环境指数上均在湖北之后,且在创新活力指数上两省差不多,因此安徽的综合创新指数排在湖北之后。河南在创新条件指数、创新绩效指数和创新环境指数上均不高于山西,在创新活力指数上山西的表现明显不佳,处于很低的水平,创新活力指数中不同评价方面的增长率均表现出小幅提高,体现了山西市场容量存在极限的可能,持续创新能力较弱。江西在创新活力指数、创新绩效指数和创新环境指数上均不低于山西,在创新条件指数上江西明显低于山西,这说明创新条件指数对两省的综合创新指数的影响较大,导致江西的综合创新指数低于山西。

2.中部地区各省市创新条件指数比较

图3 中国大陆30省市(西藏除外)创新条件指数

从图3中,我们知道北京的创新条件指数为85.52,处于明显的优势状态。陕西的创新条件指数为52.78,位居第二,也表现出具有创新资源的优势条件。上海和天津在40到50之间,创新条件有一定优势,但绝大部分省份的创新条件指数分布都在较低水平。创新条件指数并不与经济发展水平高度一致,如宁夏、甘肃地区经济不够发达,但其创新条件指数分别位居第六、第七。

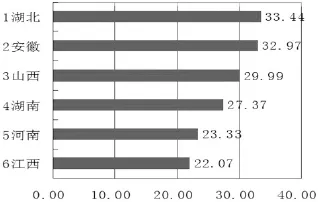

图4 中部地区各省市创新条件指数

从图4中部地区六省市的创新条件指数来看,创新条件指数和创新综合指数的变动方向一致,呈带状下降分布特征。湖北的创新条件指数为33.44,安徽的创新条件指数为32.97,两省的创新条件指数均高于30,说明湖北和安徽具有创新资源的优势条件。剩余四省的创新条件指数均处于22~30之间,地区之间差距不大。

从创新条件指数的各指标来看,江西的创新条件指数最低,主要体现在每万人R&D人员全时当量、科技活动人员占从业人员比重、科技经费支出占GDP的比重、有科技机构的大中型工业企业比例这些指标上。河南的创新条件指数较低,主要体现在每万人R&D人员全时当量、科技活动人员占从业人员比重、R&D经费占GDP的比重、科技经费支出占GDP的比重、政府科技投入比例、有科技机构的大中型工业企业比例这些指标上。湖北的创新条件指数最高,主要体现在每万人R&D人员全时当量、科技活动人员占从业人员比重、科学家和工程师占科技活动人员的比重、R&D经费占GDP的比重、政府科技投入比例这些指标上。

3.中部地区各省市创新活力指数比较

图5 中国大陆30省市(西藏除外)创新活力指数

图5中,可以看出各省区的创新活力指数普遍较低,均分布于60以下。湖南的创新活力指数为56.83,表现出创新活力最旺盛。新疆的创新活力指数为44.08,位居第二,创新活力较强,该地区表现出快速发展的创新态势。

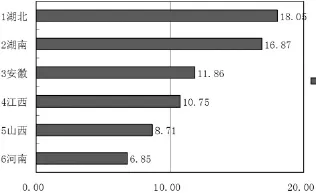

图6 中部地区各省市创新活力指数

从图6中部地区六省市的创新活力指数来看,各省市的创新活力指数也普遍较低。除湖南外剩余五省的创新活力指数集中在23~39之间,其中山西的创新活力指数最低。但与全国相比,中部地区的创新活力指数还是可观的,尤其是位于全国第一的湖南。

从创新活力指数的各指标来看,山西的创新活力指数最低,主要体现在国家产业化计划项目增长率、大中型工业企业新产品销售收入增长率、高技术产业新产品销售收入增长率、高技术产业规模以上企业增加值率、高技术产业企业数量增长率这些指标上。江西的创新活力指数较低,主要体现在大中型工业企业新产品销售收入增长率、高技术产业新产品销售收入增长率、国外技术引进合同金额增长率、高技术产业企业数量增长率这些指标上。湖南的创新活力指数最高,主要体现在国家产业化计划项目增长率、大中型工业企业新产品销售收入增长率、高技术产业新产品销售收入增长率、高技术产业规模以上企业增加值率、高技术产业企业数量增长率这些指标上。

4.中部地区各省市创新绩效指数比较

图7 中国大陆30省市(西藏除外)创新绩效指数

图7中,可以看出全国各地区间的创新绩效指数呈现出个别突出、多数落后的形态,即只有上海、北京两个直辖市有明显游离于其他省区之外的突出表现,其他地区创新指数则比较集中的分布在40以下的较低水平,呈现规律的逐级递减状态。创新绩效指数和创新综合指数的变动方向一致,呈带状下降分布特征。

图8 中部地区各省市创新绩效指数

从图8中部地区六省市的创新进行指数来看,各省市的创新绩效指数普遍较低,均分布于20以下。湖北和湖南的创新进行指数分别为18.05、16.87,处于第一、第二位。而与全国位于第一的上海相比,中部地区的创新绩效指数相差很大。

创新绩效指数的排序表现出与经济发展水平有一定程度的一致性。中部地区的经济发展水平普遍较低,因此中部地区六省市的创新进行指数均不高,体现了创新绩效指数和创新资源、产业发展的密切关系。

从创新绩效指数的各指标来看,河南的创新绩效指数最低,主要体现在万人科技论文数、人均技术市场成交合同金额、新产品产值占工业总产值比重、人均高新技术产品出口额这些指标上。山西的创新极限战士较低,主要体现在新产品产值占工业总产值比重、高技术产业增加值占地区生产总值比重这些指标上。湖北的创新绩效指数最高,主要体现在万人专利授权量、万人科技论文数、人均技术市场成交合同金额、新产品产值占工业总产值比重、人均高新技术产品出口额这些指标上。

5.中部地区各省市创新环境指数比较

图9 中国大陆30省市(西藏除外)创新环境指数

从图9中可以知道,上海的创新环境指数为79.82,表现出明显的突出优势。北京次之,为67.64,与上海相差15个百分点之多。但绝大部分省份的创新环境指数分布在较低水平,且创新环境指数的强弱存在明显的东部、中部、西部地区差异。

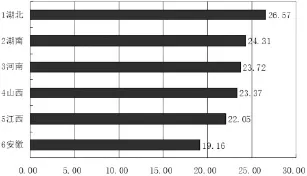

图10 中部地区各省市创新环境指数

从图10中部地区六省市的创新环境指数来看,除安徽外其余五省的创新环境指数均在20~30之间,地区之间相差不大。

从整体看来,在全国范围内中部地区各省市的创新环境指数分布在较低水平,创新环境构建有待整体加强。

从创新环境指数的各指标来看,安徽的创新环境指数最低,主要体现在万人国际互联网用户数、人均地区生产总值、大中专以上学历占就业人口比例、税收收入占地区生产总值的比重这些指标上。江西的创新环境指数较低,主要体现在人均地区生产总值、人均财政收入、每万人规模以上企业数这些指标上。湖北的创新环境指数最高,主要体现在万人国际互联网用户数、人均地区生产总值、人均财政收入、大中专以上学历占就业人口比例、每万人规模以上企业数这些指标上。

六、结论和展望

本文通过上述的分析,可以看出中部地区各省市创新条件指数、创新活力指数、创新绩效指数和创新环境指数普遍较低,其中,江西的综合创新指数最低,主要是因为创新条件不佳,所以我们建议江西应该提高其创新条件指数,增加每万人R&D人员全时当量、科技活动人员占从业人员比重、科技经费支出占GDP的比重、有科技机构的大中型工业企业比例,以提高江西综合创新指数;对于山西而言,其综合创新指数不高主要是由于创新活力不足,我们建议山西应该侧重提高其创新活力指数,增加国家产业化计划项目增长率、大中型工业企业新产品销售收入增长率、高技术产业新产品销售收入增长率、高技术产业规模以上企业增加值率及高技术产业企业数量增长率,以提高山西综合创新指数;关于河南,其综合创新指数不高的原因主要是创新绩效不好,我们建议河南应该提高万人科技论文数、人均技术市场成交合同金额、新产品产值占工业总产值比重及人均高新技术产品出口额,以提高其综合创新指数;针对安徽来说,安徽的综合创新指数低于湖南和湖北主要是因为其创新环境不够理想,其创新环境指数最低,所以我们建议安徽要提高其创新环境指数,增加其万人国际互联网用户数、人均地区生产总值、大中专以上学历占就业人口比例及税收收入占地区生产总值的比重,以提高其综合创新指数;而湖北的综合创新指数在中部地区排名第二,其创新条件指数、创新绩效指数及创新环境指数均处于前列,但其创新活力指数的表现不佳,因此我们建议湖北应该提高其创新活力指数,提高其国家产业化计划项目增长率及高技术产业规模以上企业增加值率,以改善其综合创新指数;最后来看湖南,综合创新指数处于第一,其创新活力指数、创新绩效指数、创新环境指数均位于前列,而其创新条件指数的表现不佳,所以我们建议湖南在保持综合创新指数的同时要提高其创新条件指数,增加其每万人R&D人员全时当量、科技活动人员占从业人员比重、科学家和工程师占科技活动人员的比重。

由于年鉴统计数据的限制,本文是在数据可得性原则的前提下进行的,对无法量化的指标作了删除处理,可能会对最终结果有一定程度的影响,这也是我们下一步工作中要进一度研究的。

[1]MICHAEL E.PORTER.The Competitive Advantage of Nations [M].New York:The Free Press,1990.

[2]J.P.WOMACK,D.T.JONES,D.ROSS.The Machine That Changed the World[M].New York:Rawson Associates,1990.

[3]European Innovation Scoreboard 2001[EB/OL].[2001-09-18]. http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/ 07/innovation_scoreboard_2001_en.pdf.

[4]陈伟.冯志军.康鑫.田世海.区域创新系统的协调发展测度与评价研究——基于二象对偶理论的视角[J].科学学研究,2011(2):306-313.

[5]European Innovation Scoreboard 2008[EB/OL].[2009-01-22]. http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovationscoreboard-2008.

[6]JEFFREY L.FURMAN,MICHAEL E.Porter,Scott Stern.The determinants of national innovative capacity[J].Research Policy,2002(31):899-933.

[7]刘东.邹祖烨.世界知识竞争力评价[EB/OL].[2007-08-21]. http://www.cass.net.cn/file/2007082198510.html.

[8]Index of Silicon Valley 2010[EB/OL].[2010-02-11].http:// www.jointventure.org/images/stories/pdf/2010%20Index-final. pdf.

[9]中国科技发展战略研究小组.中国区域创新能力报告[M].北京:中共中央党校出版社,2012.

[10]段 姗.蒋泰维.张洁音.王镓利.区域企业技术创新发展评价研究——浙江省、11个设区市及各行业企业技术创新评价指标体系分析[J].中国软科学,2014(5):61-65.

[11]袁旭梅.刘文智.孙微微.我国区域创新系统绩效研究进展[J].科学管理研究,2011(8):37-41.

[12]易朝辉.陈朝晖.创新绩效评价指标体系演变的国际比较及其启示[J].科技管理研究,2014(6):61-65.

[13]任远.吕永波.刘建生.陈 立.企业技术创新能力区域评价与分布特征研究[J].中国科技论坛,2013(5):110-117.

[14]冯锋.汪良兵.技术创新链视角下我国区域科技创新系统协调发展度研究[J].中国科技论坛,2012(3):36-42.

Study on Technology-driven Innovation in Cities and Provinces in Central China

Wang Min1,2Shi Yu-min1,Hu Yan-jie3

(1.University cf Science and Technology of China,Hefei Anhui 230026,China;2.Hefei College of Finance and Economics,Hefei Anhui 230026,China;3.Guilin University of Technology,Guilin Guangxi 541004,China)

With the development of economic,the technological innovation has become a target which enhance industrial competitiveness.This paper,by building the technological innovation evaluation theory and evaluation methods and evaluating the innovation index of the central region,make relevant suggestions to improve the innovation of the main patterns of behavior or related persons.

technological innovation;innovation index;central region

F124.3

A

1672-0547(2016)02-0028-06

2016-02-11

国家自然科学基金面上项目(71472172);教育部人文社会科学基金项目(14YJA630035)

王敏(1976-),女,安徽太和人,中国科学技术大学公共事务学院博士研究生,合肥财经职业学院讲师,研究方向:公共政策;

史玉民(1957-),男,山西沁县人,中国科学技术大学人文学院教授,博士生导师,研究方向:科学技术与社会;

胡彦杰(1956-),男,湖北襄阳人,桂林理工大学管理学院副教授,硕士,硕士生导师,研究方向:科学技术与社会。