高技术产品出口对全球技术创新空间差异的影响

2016-09-22邢孝兵李子怡安徽财经大学安徽蚌埠233030

邢孝兵 李子怡(安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030)

高技术产品出口对全球技术创新空间差异的影响

邢孝兵李子怡

(安徽财经大学,安徽蚌埠233030)

从经济发展水平角度,分别对全球技术创新和高技术产品出口的空间差异进行探讨,并利用2004-2013年全球52个国家的面板数据建立模型,实证分析高技术产品出口对全球创新能力的影响。研究表明,技术创新活动和高技术产品出口均主要集聚在高收入国家,高技术出口商品结构的升级对创新产出的提高有积极的影响,进一步促进技术创新向少数国家聚集。最后提出对未来技术创新的相关建议。

技术创新活动;高技术产品出口;经济发展水平;空间差异

一、引言

从长期来看,由技术创新推动的技术进步是经济增长的源泉。经济发展水平较为落后的发展中国家要缩小与发达国家之间的差距,实现经济的跨越式发展,必须进行技术创新。但是,技术创新的一个突出特征就是在空间分布上的差异性。这种差异不仅表现为技术创新在一国部分地区集聚,而且表现为在全球范围内少数发达国家集聚。很长时期内,OECD国家的研发经费和专利数量都占到世界总量的90%以上,由此导致发展中国家与发达国家的技术水平和经济发展水平的差距日益扩大。

显然,技术创新对于一国高技术产业国际竞争力的形成和高技术产品的出口也是至关重要的。因此,我们很容易理解高技术产品出口在世界范围内也表现出空间差异。既然高技术产品的出口集中在少数国家是技术创新在少数国家聚集的结果,那么,高技术产品出口反过来对于技术创新活动的空间差异有着什么样的影响呢?自1999年我国实施“科技兴贸”战略确立高新技术产品出口在我国外贸发展中重要地位以来,我国高技术产品出口迅速增长,出口额从2000年的417亿美元增加到2013年的5600亿美元,占世界高技术产品总出口的份额从2000年的3.59%直线上升至2013年的27.8%。与此同时,我国研发投资从2000年的108亿美元增加到2013年的3335.22亿美元,居世界第二位。如果高技术产品的出口对于一国的技术创新有促进作用,那么高技术产品出口在全球范围内的空间差异就会促进技术创新进一步向少数国家聚集,提高技术创新在全球范围内的空间差异,从而不利于发展中国家的技术进步和经济发展。

针对技术创新活动空间差异的实证研究大部分是分析技术创新在一国内部聚集的情况,从全球范围的角度进行研究的文献较少。张永凯(2012)通过研发资金投入、人力投入、专利申请与授权、科技论文发表数量、研发机构数量等一系列指标,分析了全球研发活动的空间格局。研究表明,全球研发活动在地理空间上主要集中于美国、日本和欧洲的“大三角”区域[1]。Lim (2003)基于美国的专利数据,对美国创新的空间分布进行分析,发现在1990—1999年,美国创新活动高度集中于少量的都市区域中,主要是发生在沿海都市区[2]。Sun(2000)发现中国的专利大部分聚集在沿海省份和人口较多的内陆省份,但这种地区集中程度在日趋降低[3]。张玉明和李凯(2007)研究表明,我国科技创新产出的空间分布高度集中在少数东部省际区域[4]。魏守华等(2010)发现我国东中西部创新能力的地区差距相比经济发展水平的差距更加显著,且呈扩大化的趋势[5]。针对技术创新活动空间差异的原因,国内外的学者从技术创新活动的区位锁定效应,知识溢出与技术扩散的空间集聚效应,和地区创新能力的空间非均衡性等方面进行了分析(万勇,2013)[6]。魏守华等(2010)把国际贸易作为影响因素之一,利用省级面板数据分析了国际贸易对于我国区域创新能力的影响,张扬等(2015)则分析了国际贸易对于金砖国家技术创新能力的影响。[7]但是,笔者还没有见到研究国际贸易,特别是高技术产品的国际贸易对于全球范围内技术创新空间差异影响的文献。

综上所述,本文试图从经济发展水平角度分析全球技术创新活动和高技术产品出口的空间差异,并运用面板数据模型,进一步探讨高技术产品出口对全球技术创新能力的影响。

二、全球技术创新活动和高技术产品出口的空间差异

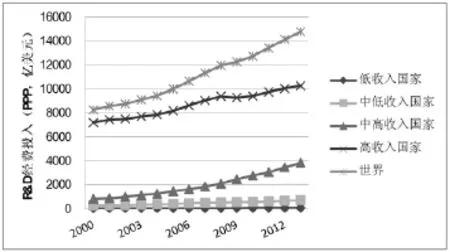

图1 2000-2013年不同收入水平国家R&D经费投入概况

(一)技术创新活动的空间差异

R&D经费、R&D人员全时当量是衡量技术创新活动投入的两个重要指标。尽管近年来全球经济发展时常出现波动,但全球的研发投入却一直稳步增长。2013年全球R&D投入14776.54亿美元,同比增长4.6%(见图1)。但是世界各国的研发投入在空间分布上却很不均衡,张永凯(2012)从地理空间的角度分析了这种不均衡性,但他没有把这种空间差异与各国经济发展水平联系起来。事实上,处于不同经济发展水平的国家的R&D投入无论是在规模上还是增长速度上都有着明显的差异。世界银行根据各国人均GDP水平将全球划分为低收入国家、中低收入国家、中高收入国家、高收入国家四种类型。图1反映了2000-2013年不同收入水平国家的R&D经费投入变化情况,可以看出尽管各类国家的R&D投入均处于上升趋势,且中高收入国家研发投入占比上涨幅度已经超过了高收入国家,但高收入国家的R&D投入规模仍旧远远高于其他三类国家。尤其是低收入国家和中低收入国家的研发投入和其他类型的国家相比微乎其微。

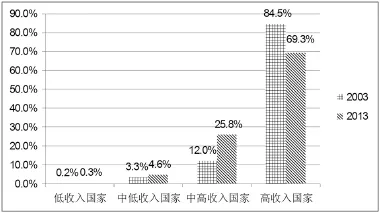

由于中高收入国家近年来的研发投入增长速度高于其他国家,导致高收入国家R&D经费投入占世界R&D经费总投入的比重由2003年的84.5%下降到2013年的69.3%,但是高收入国家的研发投入仍旧领先于其他收入水平经济体,占据主导地位(如图2所示)。更重要的是,中高收入国家R&D经费投入占世界R&D经费总投入比重的上升主要是由于中国、印度等少数新兴研发经济体的研发投入的迅速增长所导致的。据联合国教科文组织统计显示,2013年世界十大领先研发投资国的R&D支出额占据了世界R&D支出总额1.62万亿美元的80%;其中,美国、中国、日本三国的R&D支出额之和超过了世界R&D支出总额的一半以上。因此,高收入国家和中高收入国家的研发投入在世界研发总投入中比重的此消彼长并没有导致在全球范围内研发投入空间聚集度的降低。

图2 2003和2013年不同收入水平国家R&D经费投入占比情况

世界各国研发投入规模不仅依赖于各个国家的GDP,而且受到各国研发投入强度,即研发投入占GDP的比重的影响,而不同经济发展水平国家之间的研发投入强度也存在很大差异。由表1可知,经济发展水平越高的国家,R&D投入强度也越高。低收入国家和中低收入国家的R&D强度近年来虽然也在不断提高,但是其增长速度低于世界平均水平的增速,与其他国家的差距越来越大。中高收入国家的研发投入强度增速最快,但是截至2013年,其研发投入强度仍然低于世界平均水平,与高收入国家还有较大的差距。由此可知,和我国创新能力的地区差距相比经济发展水平的差距更加显著的情况类似,在全球范围内,研发活动的空间差异也比经济发展水平的空间差异更加显著。

表1 2000-2013年不同收入水平国家的R&D支出占GDP的比重(%)

图3 2003、2013年不同收入水平国家R&D人员全时当量和所占比重

如图3所示,全球R&D人员的空间分布状况和R&D经费投入格局基本一致。2003-2013年期间,中高收入国家R&D人员全时当量的增长幅度已经超过高收入国家,占世界R&D人员全时当量的比重由2003年的17.6%增加到2013年的28%。而高收入国家R&D人员全时当量所占的比重虽然下降到2013年的64.4%,但是依然居于绝对的主导地位。

与此同时,据统计,高收入国家每百万人口中R&D人员数量均在3000以上,远远高于世界水平;而其他三类国家历年每百万R&D人员数量均低于1000。尽管近些年来,中高收入国家R&D人员数量在高速增长,但与高收入国家相比始终有很大悬殊。

专利数量是衡量技术创新产出的主要指标之一。据世界知识产权指标显示,2013年全球专利申请达257万左右,排名前二十的专利局有13个来自高收入国家。尽管2013年高收入国家的专利申请量占世界专利申请量的份额相比2003年下降了25个百分点,但仍旧占据了60.3%的比重。而发达国家所占比重的下降主要是由于中国专利申请量的迅速增长导致的。从2003年到2013年,中国的专利申请量上升了7倍,达到825136件,占世界专利申请总量的34.3%。不仅如此,专利申请量空间分布的集中度高于创新投入的集中度,且不断上升。2013年,仅中国、美国、日本、韩国和德国专利申请量之和就占到了世界专利申请量的82%。

由此可见,无论是从投入还是产出方面进行衡量,技术创新活动在全球范围内的空间分布都是很不均衡的,而且这种空间差异比经济发展水平的差异更加显著。中高收入国家中中国、印度等新兴研发经济体的崛起并没有缓解这种差异。

(二)高技术产品出口的空间差异

与研发活动相似,全球高技术产品出口也存在很大差异。如图4所示,低收入和中低收入国家高技术出口始终处于较低水平,中高收入国家高技术出口一直稳步增长,高收入国家高技术出口波动明显且呈小幅下降趋势,其高技术出口比重也由2003年的74.44%下降到2013年的60.31%(图5),但高收入国家高技术产品的出口规模仍旧远高于其他三类国家。

图4 2000-2013年不同收入水平国家的高技术产品出口额

此外,高技术产品出口的分布格局也在持续地变化。美国、欧盟和日本虽然是世界主要的高技术制成品来源地,但是其高技术产品出口比重一直呈下降趋势。目前,全球高技术制成品出口的中心已经转移到了亚洲。由于东亚在高技术产品特别是通讯和计算机产品贸易中的巨额顺差,全球高技术产品的贸易平衡已经发生了转移(赵昱,2014)[8]。就单个国家来看,中国高技术产业在全球的地位不断上升,出口份额从2000年的3.59%直线上升至2013年的27.8%,赶超了美国和日本。泰国、马来西亚、越南、印度、菲律宾等国家也是全球高技术产品制造加工的重要基地,且出口总比重一直稳定在20%左右。

图5 2003和2013年不同收入水平国家高技术产品出口的比重

但是,加工贸易的贡献率不容忽视,传统分类方法高估了中国贸易结构优化的程度,事实上中国出口的产品仍然主要集中在低技术和低附加值的产品方面(齐俊妍,2008)[9]。因此,中国在全球创新中的地位并没有那么高,总体上,高收入国家仍旧占据着高技术产品出口的核心地位。

三、高技术产品出口对全球创新能力影响的实证分析

显然,技术创新在少数国家聚集促进了高技术产品出口的集聚,那么,高技术产品的出口反过来对于技术创新活动的空间差异有什么样的影响呢?为了更加科学地考察高技术产品出口的作用,本文将构建面板数据模型来进行探究。

(一)变量选取

1.创新产出

学者们经常采用专利数量作为衡量科技活动产出的重要指标,而Griliches(1990)[10]认为专利往往过高估计或着遗漏创新产出的真实价值,但鉴于专利数据比较全面易得,本文参照Furman(2002)采用创新强度——每万人均专利申请数(pat)作为因变量来测算创新能力[11]。

2.高技术出口商品结构

贸易结构优化的途径之一是实现由劳动密集型的初级产品向资本密集型的高技术产品结构的转变,故本文参照刘辉(2012),以高技术产品出口占总出口额的比重来衡量出口商品贸易结构(ts)[12]。当一国贸易出口结构由低技术含量的产品转向高技术含量的产品出口时,其本身就说明该国企业技术创新能力增强,同时也意味着本国出口贸易结构的优化升级。

3.其他控制变量

R&D投入。主要分为人力投入规模和经费投入规模。根据内生增长理论,这两个变量是促进创新和技术进步的基本动力,其中,前者以R&D人员全时当量(rdhr)来衡量,后者以R&D经费支出占GDP的比重(rdf)衡量。

人均GDP。本文选用人均GDP指标(pgdp)表示前期的知识存量,知识存量越多,创新强度越高,产出总量也就越大。

产业结构。用来识别一国产业构成和研发投入上的差异,本文采用制造业增加值占GDP的比重(ind)来测度。一般来说,制造业比重越高,创新产出强度也越高。

FDI技术溢出效应。本文采用FDI净流入占GDP的比重来衡量一国FDI的技术溢出效应(fs)。

(二)模型构建

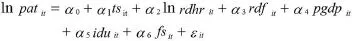

为有效地解释预测出口商品结构及其他影响因素对创新产出的影响,本文构建的多元线性回归模型如下所示:

其中,下标i表示国家,t表示年份,patit为每万人专利申请量,tsit为出口商品结构,rdhrit为R&D人员全时当量,rdfit为R&D研发强度,pgdpit为人均GDP,iduit制造业增加值占GDP的比重,fsit为FDI净流入占GDP的比重,εit为误差项。

(三)数据来源

基于数据的可获取性,本文选取了2004-2013年33个OECD国家(不包括以色列)、金砖五国(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)和其他国家及地区(罗马尼亚、阿根廷、哥伦比亚、塞浦路斯、克罗地亚、立陶宛、拉脱维亚、马耳他、马其顿王国、马来西亚、新加坡、突尼斯、危地马拉、香港)为研究对象,共计52个样本。各国数据主要来源于《世界银行WDI数据库》、《联合国教科文组织统计研究所》和《中国统计局国际统计年鉴》。

(四)实证结果和分析

本文利用STATA软件进行面板回归分析,其结果见表1。为使计量估计更为稳健,首先采用混合最小二乘法进行估计,结果见a列。进而,为控制R&D投入及FDI技术溢出等因素导致国家创新产出差异对模型的影响,分别采用固定效应和随机效应模型进行估计,且都采用以“国家”为聚类变量的聚类稳健标准差,估计结果见b、c列。Hausman检验结果显示,更宜采用随机效应模型。

表1 回归结果

就高技术出口商品结构而言,其估计值为3.464,且在1%的显著性水平上显著,表明随着出口商品结构的升级,一国的创新产出也将有所增加。出口贸易作为市场需求的一部分,也是刺激技术创新的关键因素,高技术产品出口促使企业面临来自世界范围内其他生产者的激烈竞争,从而鼓励各国企业追求新的观念和技术,优化出口商品结构。此外,出口贸易过程中亦存在技术溢出效应,各国企业可以在出口过程中吸收到更为先进的管理技术,并且为了更好地满足国外消费者对更高技术的偏好,促使国内出口商在其生产过程中采用先进技术,改进其创新产出效率。

R&D人员全时当量的增加可以提高自主创新能力,同时显著降低了对国外技术的依赖,即技术引进支出比重会减少,与此同时又有消化吸收能力的增强,即消化吸收的支出比重显著上升。

R&D经费投入对创新产出有一定程度的促进作用。这可以解释为R&D经费投入的增加,给许多重要科技创新项目提供了资金保障,从而帮助企业和创新机构购买相应的资源、提高管理能力、激励研发人员的创造力等等。

人均GDP对世界各国的创新产出有着显著影响,表明一国的创新能力与其经济发展水平紧密关联。当其他因素不变时,经济发展水平提高10%,有助于人均专利量提高4.42%。该结果不仅支持内生增长理论,还说明经济基础是创新的重要条件。

制造业增加值比重(idu)的系数不显著,甚至为负。这可能是因为制造业行业间的技术联系不足,以至于行业间垂直效应没有充分发挥促进作用;其次,各制造业间技术创新的效率、行业间联系程度以及对技术溢出的吸收能力不尽相同,这些均可能造成最终的影响较不明显。

FDI技术溢出(fs)系数不明显,可能是正负相互作用的结果。通常,外资通过购并、合资等方式产生技术溢出效应,从而影响企业创新能力。但前提是东道国必须具备一定的劳动技术水平和基础设施,多数发展中国家只是盲目引进国外先进技术,R&D经费投入和人力资本的缺乏抑制了企业的技术吸收能力,从而导致FDI不能有效改善一国的创新产出能力(范如国,2012)[13]。

四、研究结论及政策建议

(一)研究结论

基于经济发展水平视角,可以发现,全球R&D活动的不同指标在空间上的集聚程度相差悬殊,而且这种集聚程度并没有随着时间的推移出现明显的弱化效应。与此同时,世界商品构成也逐渐向高科技产品方向倾斜,高技术出口也主要集中在少数高收入国家。实证结果表明,高技术出口商品结构的升级对创新产出的提高有着积极的影响,人力资本、研发经费以及人均GDP的增加,都会促进国家创新产出的增加,但是由于各国企业对于技术溢出的消化吸收能力不足,制造业的垂直效应和FDI技术溢出效应未能突显出积极作用。

(二)政策建议

首先,从事出口贸易,尤其是高技术出口贸易,接受国际市场的挑战对加快技术创新有着十分重要的作用。出口贸易通过资本积累效应、出口竞争以及“出口中学”的倒逼机制大大激发了企业进行创新的积极性,企业的创新能力逐步提升。因此,应当不断优化出口商品结构,增加高技术产品的出口,大幅提高科技创新能力。

其次,针对出口会加重一国“重技术引进,轻消化吸收”的问题,应当采取积极的措施加以抵消。一方面,通过提高研发经费和科研人才投入,增加技术创新成果,加强产学研协同创新体系的构建;另一方面,继续发挥出口的竞争效应和“知识渠道效应”,增强自主创新能力,缩小国内外技术差距(千慧雄,2014)[14]。

最后,创新能力的提升是一个长期积累的过程,技术落后的国家只有在干中学过程中不断积累研发经验,不断消化吸收内、外部的创新资源并建立起良好的科研激励制度,才能逐步提升自身技术创新的能力,缩小与发达国家的差距(曹玉平,2012)[15]。

[1]张永凯.全球R&D活动的空间分异与新兴研发经济体的崛起[D].上海:华东师范大学,2010.

[2]LIM U.,The Spatial Distribution of Innovation Activity in U.S. Metropolitan Areas:Evidence from Patent Data[J].The Journal of Regional Analysis&Policy,2003,33(2):97-126.

[3]YIFEI SUN.,Spatial distribution of patents in China[J].Regional Science,2000,34(5):41-54.

[4]张玉明,李凯.中国创新产出的空间分布及空间相关性研究——基于1996-2005年省际专利统计数据的空间计量分析[J].中国软科学,2007(11):97-10.

[5]魏守华,吴贵生,吕新雷.区域创新能力的影响因素——兼评我国创新能力的地区差距[J].中国软科学,2010(9):76-85.

[6]万勇.空间视角的科技创新能力与经济增长:研究述评与发展趋势[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2013(4):1-6.

[7]张杨,汤凌冰,金培振.金砖国家创新能力测度与影响因素研究[J].中国软科学,2015(6):148-157.

[8]赵昱.创新资源国际流动格局、过程及对中国自主创新的影响[D].上海:华东师范大学,2014.

[9]齐俊妍.中国是否出口了更多高技术产品——基于技术含量和附加值的考察[J].世界经济研究,2008(9):40-46+88.

[10]GRILICHES Z.Patent Statistics as Economic Indicators:A Survey[J].Journal of Economic Literature.1990,(92):630-653.

[11]FURMAN,J.L.,PORTER,M.E.,STERN,S.,The determinants of national innovative capacity[J].Research Policy,2002(31):899-933.

[12]刘辉.技术创新对中国出口贸易商品结构区域差异的影响研究[D].长沙:湖南大学,2012.

[13]范如国,蔡海霞.FDI技术溢出与中国企业创新产出[J].管理科学,2012,25(4):13-21.

[14]千慧雄.出口与技术创新结构:基于高技术产业的面板分析[J].国际贸易问题,2014(9):13-23.

[15]曹玉平.出口贸易、产业空间集聚与技术创新——基于20个细分制造行业面板数据的实证研究 [J].经济与管理研究,2012(9):73-82.

The Effects of High-tech Products Export to the Spatial Difference of Global Technology Innovation

Xing Xiao-bing,Li Zi-yi

(Anhui University of Finance and Economics,Bengbu Anhui 233030,China)

From the perspective of economic development level,this article respectively analyzes spatial differences of the global technology innovation and high-tech products export,and takes advantage of the data from 52 countries around the world in 2004-2013,constituting a panel data model to test the effects of the high-tech products export to the global innovation ability.Research has shown that both technology innovation activities and high-tech products export are mainly gathered in high-income countries.The upgrade of high technology export commodity structure has a positive effect on improving the innovation output and then promotes technology innovation to aggregate in a few countries.Finally,briefly summarize the full text,and put forward some relative suggestions to the future of technology innovation.

technology innovation activities;high-tech products export;level of economic development;spatial difference

F746

A

1672-0547(2016)02-0006-06

2016-02-25

邢孝兵(1974-),男,安徽合肥人,安徽财经大学国际经济贸易学院教授,研究方向:中国对外贸易研究;李子怡(1992-),女,安徽六安人,安徽财经大学国际经济贸易学院硕士研究生,研究方向:中国对外贸易研究。