城市化过程中家庭的变化

2016-09-22岩本通弥施尧

[日]岩本通弥 著 施尧 译

城市化过程中家庭的变化

[日]岩本通弥 著施尧 译

随着城市化进程,家庭发生了很大变化,而媒体、政府、社会对这种变化的理解和把握直接影响到了未来该社会的发展。在日本,近年来人们感受到所谓“家庭崩溃”的现实感来自于经过故事化操作的新闻报道等社会舆论,其背后体现的是不同时代价值规范(基本主题)的变化。而实际上,日本战后家庭变化的事实和人们感受到的现实感之间存在很大龃龉。近年来日本的杀子、弑亲、虐童、自杀率都呈减少趋势,而远非媒体宣传的激增态势。在战前这一特定历史时期,只能依赖血亲的家庭意识和不能给人添麻烦的社会规范被强化,这是这一时期“亲子殉死”增加的主要原因。

家庭;城市化;亲子殉死;媒体;故事化;现实感

一、现代民俗学及其视角

民俗学是一门怎样的学问?首先让我们谈一谈民俗学分析问题的视角,这包括民俗学的问题意识、方法、从哪里发现问题以及如何解决问题等。

大家对民俗学有怎样的印象呢?在很多人想象中,这是一门专门研究乡土农村遗留下来的古老“传统”的学问,例如农村的风俗习惯、地方的节日庆典或婚丧喜事、以及诸如河童、天狗等故事与传说。民俗学这个词本身在字面上便给人一种印象即研究“俗”的事物,包括大学里刚开始选修民俗学课程的学生在内,这个观念已经深入人心了。

当然,民俗也做这一类的研究,但那只是其中很小的一部分。当我们走入街头的书店或公立图书馆,在民俗学类的书架上会看到一排排如日本的“传统”是什么,日本人从哪儿来,东北地区还残存着绳文文化等标题的书。所以大家会对民俗学有一种浪漫的想象,然而在现今的日本,这也是没有办法的事。

在一定意义上,历史学也面临着相似的问题。比如在NHK电视台的一档叫做《历史车轮转动的时刻》的节目中,每一期都以织田信长、丰臣秀吉或淀君等英雄豪杰为中心讲述历史故事。想必大家不难想象大学里的历史学研究与这些内容是有天壤之别的。可以说,历史学者在进行学术研究时不会只集中关注英雄人物。与此相似,作为科学研究的民俗学与书店中展示的“通俗民俗学”也大相径庭。印象与现实的差距永远是存在的,但这里特别要指出的是,之所以民俗学会以天狗、河童等为研究对象,并不是因为这些对象本身具有问题。

譬如说,某个村落附近有一条河,其中有一处常常淤塞浑浊产生漩涡,被人们称为“河童渊”。村民之所以取这个名称,往往说明了村民认为那是一个危险的地方,或者那里经常有一些神秘的事情发生,这种认识正是民俗学要解决的问题。如何理解、解释这些对象以及它们是如何被人们解释的都是我们要关注的问题。再譬如村外有一棵怪异的大树,村民们不仅仅会觉得怪异,还会努力去解释和理解这种怪异。当然也存在没有名称的某种事物让人们感到不安,给予共同体一种恐惧感的情况,但只要那个地方对人们而言很重要,人们便往往会赋予其某种意义,附上起源等各种传说和礼仪。

我们这里暂且定义民俗学是一门思考人们赋予外界对象某些意义的行为或认识,以及把这种行为或认识的历史变化与现实(历史事实)相结合的学问。一方面,民俗学收集了大量百姓们“日常生活”中的事实;另一方面,结合民俗学一贯重视民间故事或传说等口头传承的方法,探讨事实与现实感(reality)之间的关系也是民俗学的重要课题。

(一)事实与现实感

想必大家都对日本民俗学之父柳田国男的名字并不陌生。然而他早期的著作《远野物语》到底写了什么呢?为了让大家更好地理解民俗学,我将以此书为例做进一步的说明。首先,这本书里确实记载了很多诸如河童、山姥或座敷童子等*河童:日本传说中的一种人形的水怪,身上有鳞,头上有接水的器皿,喜欢找人相扑,会拉人马入河也会帮村民插秧。山姥:日本传说中的一种女人形的怪物,瘦高长发,目光尖锐有大嘴。座敷童子:日本岩手县传说中一种家中出现的红面孩童形精灵,能护佑一家繁荣。——译者注非现实的怪奇传说。但它却并不是一本仅以收集稀奇故事或奇闻异谈为目的的著作。当时,一位远野出身叫佐佐木喜善的学生(后来成为远野町长*町:日本的行政单位,相当于镇。——译者注)来到东京的早稻田大学求学,他对柳田和一位称为水野叶舟的文学家讲述了很多有关远野的故事。柳田将这些故事重新编排整理后便有了《远野物语》。同时,水野也据此写了一部作品,被称为“另一个远野物语”。

由于柳田和水野都生活于城市,他们在听佐佐木讲述河童、山姥等远野的世界的时候,时而忍俊不禁,时而流露出讶异的表情。看到他们的这种反应,佐佐木非常生气。柳田如此描述当时的情形:“他相信一些我们觉得并不存在的事物,一旦我们表示反对,他就发起怒来。”*[日]柳田國男、坪一郎:《私の歩んできた道——対談による学者自伝》,長浜功編集解説:《柳田國男文化論集》(叢書名著の復興),新泉社,1983年,第224-225页。柳田关注的是如何理解、叙述以及向远野以外的人说明远野居民的现实感(reality)。《远野物语》在叙述结构上,巧妙地将河童或山姥等非日常的幻想性故事即“非日常的幻想”与日常生活中察觉到有座敷童子气息这种奇异故事即“日常的幻想”、节日庆典或习俗等日常生活现实即“日常的事实”与传闻中杀害母亲的事件即“非日常的事实”都交织在了一起。不仅如此,柳田还使用了如“警察仍持棍的时代”“佐佐木的曾祖母还没有去世的时候”等一定程度上可以判断实际年代的说法。这样,对柳田等人来说具有很高虚构性的故事即“非日常的幻想”和实际的现实或史实即“日常或非日常的事实”便成为了一个糅杂在一起的连续的生活世界。在这个巧妙的结构中,虚构的幻想看起来也很真实,远野人的现实感便被呈现了出来。*[日]竹村祥子:《〈遠野物語〉における〈事実〉の意味》,中央大学人文科学研究所:《人文研紀要》1987年第6号;[日]岩本通弥:《柳田国男における〈事実〉と〈記述〉(1)——《山の人生》と《遠野物語》の“事実”をめぐる解釈》,[日]山田忠雄編:《近代日本における柳田国男の位相》,東海大学文明研究所,1993年。

虽说佐佐木“相信”河童或座敷童子的存在,但并不表示他从心底里对这些都毫无保留地相信,而是怀着半信半疑的态度。问题在于,通过多个这种故事的相互叠加,一个不可否认的现实感便被俨然营造了出来。虽然有人坚信也有人不信,但是故事积累起来,便构建出了一种远野居民的现实感。柳田的意图正是描绘出这种认知方式,而这也正是民俗学看待问题的视角。

(二)现代社会的民俗学分析

由于《远野物语》出版于1910年,所以可能仍有不少人觉得民俗学应是研究地方自古传承的风俗习惯的学问。当然事实并非如此。为了让大家理解民俗学与现代社会分析有相通之处,这里再介绍一本民俗学研究成果。2005年,德国民俗学家阿尔弗雷德·雷曼(Albrecht Lehmann)的著作《森林的民俗学》被翻译成日语出版。*[德]アルブレヒト·レーマン(Albrecht Lehmann):《森のフォークロア——ドイツ人の自然観と森林文化》,識名章喜·大淵知直译,法政大学出版局,2005年。在德国,森林面积占国土总面积的30%,森林被赋予了很多历史和文化的象征意义。正是这种历史性将德国孕育成为环境保护运动的先进国家。雷曼在著作中讨论了在纳粹时代,森林如何被表象并发挥了什么样的社会和文化性作用。不仅如此,他通过对不同社会阶层的人们进行访谈,对他们“讲述”的内容进行民俗学分析,解答了积极参与环保运动的人们是通过何种方式获得以森林为首的自然环境的何种信息,他们是怀着何种意识被动员来参与这些运动的等问题。他在研究中多声性地描绘出了不同社会阶层和部门领域的人在不同的意识下是如何认识现实的,揭示了其中蕴含的文化观念和判断。此外,他的讨论还涉及了切尔诺贝利核电站事故的影响等,可以说他所展示的是各种意义赋予行为相互交错在一起的整体。

森林在德国的历史上有着极高的象征性意义,然而在1980年代,伴随着科隆大教堂的老朽,“森林的死亡”成为人们提及世界规模的环境破坏时常用的隐喻。这样的隐喻源于对学者们的“酸雨”“臭氧层空洞”等新“知识”重新编排。另外,媒体大肆宣扬一个“预言”——由于温室效应的影响,“德国的森林将在1990年代彻底消失”。很多人对此深信不疑,甚至这个“预言”被用到了很多环境保护运动中。如今看来,1990年代森林会彻底消失的“预言”已成笑谈,但它却真实地引发了一场大规模的生态运动。雷曼把这个事实(过程)与现实感(参与环境保护运动的人与政府政策中如何引入“知识”,在以什么为判断如何使用和消费文化观念)相结合起来,在这种事实与现实感的关系中做了进一步的探讨和分析。

这种“预言”以及大众对其深信不疑的现象与中世纪神学家确信“第二次洪水”即将到来有神似之处,揭示了现代社会或媒体社会的真相以及其中隐藏的危险。日本也不例外,很容易联想到几年前闹得沸沸扬扬的环境激素问题*环境激素:又称“外因性内分泌干扰化学物质”,指环境中存在的化学物质在人体产生或阻碍激素作用。日本在1998年5月当时的环境厅发布的《环境激素战略计划SPEED’98》列出了67中“环境激素”,由于媒体的宣传引起社会不安。后实验证明其中大部分物质对哺乳类无很大影响,环境厅撤除了环境激素物质名单。——译者注或最近的《发掘!应有尽有大辞典》*《发掘!应有尽有大辞典》:1996年10月27日至2004年3月28日在富士电视台播出的一档节目,以饮食、健康、生活信息为主,然而节目中很多内容都被指出没有科学根据,并且有时前后矛盾。——译者注。事实上,过去远野的人们对河童或座敷童子所持的半信半疑态度与生活在现代的我们对“森林的死”或环境激素等感到不安在认知方法上并没有本质的区别。唯一不同的是,在柳田的时代或《远野物语》的世界,人们通过自身周围生活经验中获得的直接知识和认识以及在共同体中传承的知识对现实进行判断并建构故事;而在现代,我们则通过媒体吸收知识和认识甚至是价值判断进而认识社会和世界。在如今的媒体社会,现实的民俗便是通过这样的过程而产生的。自诩为现代人的我们不应嘲笑过去相信河童的人们,因为我们与他们一样,一边与极其可疑的信息相伴,一边对现实进行判断和认识而生活着。

至此,我们可以再次总结什么是民俗学了——即它是一门探讨事实和认知之间关系的科学,它关注人们如何把包括以人类的智慧尚难理解的事实转换成可以解释的事物,观察人们如何认识事实、赋予其意义并建构一种现实感。这种现象和过程,或者说“小人物们”“普通市民”的具体的“日常”正是民俗学所关心的范围。至于类似河童等对象本身则只是乡土史学家或者拥有强烈好奇心的人感兴趣的范围。当然,大量地收集这些兴趣的对象也是一项很有意义的工作。只是当大量的资料被收集起来后,人们便容易沿着与前文所述的现实感相同的逻辑自然地看到某种连续的“传统”。然而,认为民俗学就是把断断续续的资料连结起来进而发现“传统”的科学的看法,早在40年前的德国等地就已经被否定了。

二、现代家庭崩溃了吗?——现实感与现实

(一)家庭内杀人的实际情况与民俗

本次演讲的介绍手册上有如下一段说明:“随着城市化的发展,家庭也发生了很大的变化。各类媒体上充斥着少子化、高龄化、晚婚化、家暴、虐童等有关家庭问题的报道。同时,由于过度强调其中的问题性,社会上蔓延着一片不安的情绪,又引发了新的问题。”我的研究,以及上文提到的民俗学的前提都是针对这个问题。本文将以民俗学的视角,通过我的研究,分别解读这种不安定的家庭现实和不安的幻想。

至今为止,我站在民俗学的立场上做的最主要的研究即“亲子殉死”(日语为“親子心中”)问题。准确地说,这里所说的“亲子殉死”指父母在自杀前杀死了自己的孩子。在日本,人们遮掩了杀人的事实,转而用“殉死”这个经过美化的词汇对这些事件进行认识和理解。父母自杀,同时杀死自己的孩子这一现象古已有之,只是在大正末年*本文涉及的日本近代的年号对应公元纪年法为——明治:1868-1912,大正:1912-1926,昭和:1926-1989,平成:1989-现在。——译者注,此类事件的数量急剧增加,才开始被看做是“社会问题”。随之,“母子殉死”“一家殉死”“亲子殉死”等附加上“殉死”的称谓才普及开来。以此为中心,我长期关注诸如夫妇殉死、夫妇间杀人、或是曾被称为“尊属杀人”的弑父弑母、以及杀子、弃儿、虐童、家暴等伴随着暴力的家庭现象(这里暂且统称为“家庭内暴力”或“家庭内杀人”),同时也被看做是偏离规范的现象。通过观察家庭内暴力现象,我试图窥探家庭的状态,剖析现代家庭的诸多问题。我听说韩国在1980年末“亲子殉死”(在韩国一般把“亲子殉死”称为“同伴自杀”)也成为一个很大的社会问题后,便于1989年后,将韩国作为日本的比较对象,从两者文化和现象的相异之处出发,以便进一步探讨日本的此类家庭现象。

2006年,媒体报道了多起弑父弑母以及杀子的家庭内杀人事件,而我在其报道方式之中察觉到了异样之处。这些报道给人一种强烈的印象,似乎家庭内杀人事件正在流行性地频发,已经走到了“家庭崩溃”的边缘。但是,这种看法事实上是混淆了现实和幻想的关系,在我看来,这正是进行中的民俗世界。媒体反复地提及这些悲惨事件,电视上循环播放着相同的画面,评论家们的口中“家庭崩溃”俨然已是不争的事实,这几乎成为无论哪个家庭都避之不得的关键词。另一方面,随着电影《永远的三丁目夕阳》的公映,昭和30年代(1960年左右)一家人围坐在矮脚桌旁享受温馨的团圆之乐的情景在媒体上被反复使用。由此,人们开始怀念昭和30年代,社会上也形成一种普遍的看法——如果可以的话,真想重新回到那个让人怀念充满人情味的时代。甚而,国家政策上也把弑亲杀子事件的“频发”与学生对社会课程的懈怠联系到一起,继而引发了教育基本法的改正。但是,在我看来,这其中存在很多值得商榷的地方。

因此,在下面的探讨中,我将首先描述家庭的实际情况(关于家庭本身很多学者已有所讨论),这里主要聚焦家庭内杀人的实际情况,着重辨析“亲子殉死”或弑亲杀子等家庭内杀人的统计结果。其次,我将解释人们认识有关家庭的事实而形成的“现实感”。最后,我将在进一步分析现实和“现实感”之间相互背离的原因,然后讨论这其中的历史和文化因素以及日本的倾向。

(二)弑亲杀子的事件增加了吗?

图1是在2006年发生了一件震惊社会的事件后,同年10月14日刊的《朝日新闻》社会版头条的一篇报道。内容是对6月发生在奈良的少年纵火杀人事件进行总结性分析。仅从标题《少年的“弑父弑母”事件急剧增加》、《含未遂事件去年共发生17件》就能感觉到这篇报道向人们传递了一个此类事件在急剧增加的强烈印象。报道的首句为:“据警察厅整理,未成年人弑亲或未遂的事件正在急剧增加。过去每年只有数件发生,去年却突然增加到17件,今年截止目前也已经报道了10件”。不仅是《朝日新闻》,其他报社或电视台的新闻节目,尤其是“新闻讨论节目”(Wide show)*“新闻讨论节目”(Wide show):日本电视节目类型的一种,节目持续时间一般为1到2个小时,分为若干单元,内容涉及新闻、社会、生活、娱乐等多个领域,由多名主持人和评论者对出现的新闻等内容逐一进行分析评论。——译者注都引用这篇报道中出现的“专家”的评论,反复宣传着如出一辙的分析和解说,想必大家也都有这样的印象。

图1 《少年的“弑父弑母”事件急剧增加》的报道(引自:《朝日新闻》2006年10月14日晚报)

那么,接下来是练习问题。

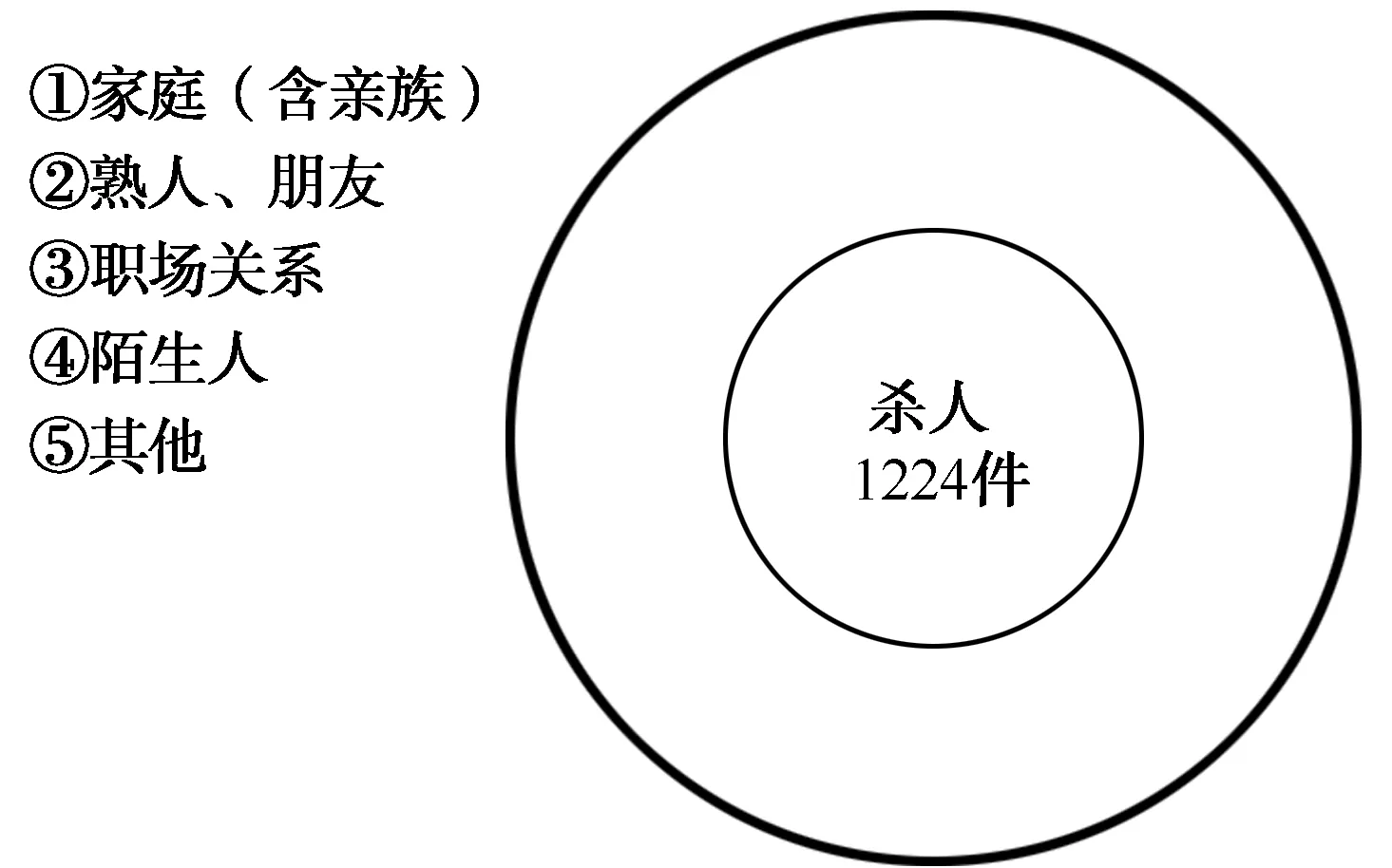

[设问]图2是根据警察厅最新的《犯罪统计书》中2005年发生的杀人案(杀人罪)的加害者和受害者之间的关系性(检举件数)而作的图。请推测从①“家庭”到⑤“其他”这五个关系性(亲属关系)在圆图中可能占的比例,并完成此图。

图的正中间写着“杀人”和“1224件”,表示的是2005年发生的杀人事件的总数,数据取自警察厅的《犯罪统计书——平成17年的犯罪》(2006年9月)。这里需要对数据做一些补充说明。首先这是检举件数,即杀人事件后嫌疑犯逮捕数,而不是杀人事件的认知数,也就是说如果逮捕率很低,便无法从这个数据明确加害者和受害者之间的关系性。日本的杀人案检举率例年都在95%左右,所以虽然不是认知件数,而是检举件数也没有很大问题。另外,关于设问中提到的“杀人事件中的加害者”,因为还未经法院定刑,准确地说还是嫌疑犯。再者,我们普通人想象中的杀人事件大都包括强盗杀人或伤害致死等,这里的数据只是统计书分类的刑法规定的凶恶犯中的“杀人”这一罪种(这个数据为犯罪构成要件,包括杀人未遂,不问生死)。至于强盗杀人罪(56件)以及包括伤害致死罪的粗暴犯(138件)加起来,对于计算加害者和受害者之间的关系性而言只会造成1%左右的误差而已,可以忽略不计。

图2 练习问题

接下来要说明关系性的区分。①“家庭”(亲族)——统计书中设有亲生父母、养父母、继父母、配偶、亲生子女、养子女等几个细类,这里都合并成“家庭”一项;②“朋友、熟人”;③职场关系;④陌生人;⑤其他。这几个项目都是统计书中原本的分类,为简单的字面含义。邻里之间的争执发生的杀人事件归为②“朋友、熟人”。⑤“其他”一项也是原本统计书的分类,这里先告诉大家⑤“其他”占了12.01%。那么,到底什么关系的人之间发生的杀人事件数量最多呢,请大家发挥想象在图上画出分隔线。

大家觉得是哪个关系的人最多呢?看来大家没有被媒体大量地报道家庭内杀人所干扰,认为是“朋友、熟人”最多,其次是“陌生人”。我曾问过大学生,他们的结果也还是选择“朋友、熟人”最多。他们可能想象中的是“朋友”,大家可能想起了近邻的“熟人”吧。看到认为①“家庭”的人很少,我就放心了。看来大家的家庭关系都是比较健全、安定的。

大家认为第二多的是“陌生人”,是否想起了完全不认识的人,无差别杀人魔等呢?由于媒体的大肆宣传,大家会这么想也不奇怪。像是抢劫盗窃、欺诈等犯罪确实是“陌生人”比较多,但杀人的话却并非如此。实际上,杀人行为更容易在比较熟悉的人际关系产生。所以,圆图的正确答案为:在1224件案件中,“家庭”关系最多,占44.19%,“朋友、熟人”占22.3%,“职场关系”占0.65%,“陌生人”占15.4%。较多的杀人案都从日常生活的人际关系中发展出来的犯罪行为。

在韩国,从前比较多的案件源于婆媳间不和或是围绕父母的财产继承问题。而最近,韩国政府机关对杀人犯与被害人之间平时的关系和感情做了一项调查,结果显示,比起怨恨,回答平时感情不错的约占半数。典型的案子是原本感情很好的两人,当被背叛了之后一度情绪失控而引发的杀人事件。*[韩]韩国事故政策研究院:《杀人犯罪现实研究》(韩文),韩国刑事政策研究院,1992年。另外,在韩国,“家庭”关系的杀人所占比例是33%。根据家庭心理学的研究,“家庭”关系杀人占的比例在各国都是四分之一左右,因此有学者认为,日本44%“家庭”关系杀人的比例是一个很高的数值(认为这是激增后的结果),从中指出社会的问题。虽说如此,日本在1962-1963年达到杀人案数量的高峰后,无论杀人案数量还是杀人案率(每十万人口中的杀人案数量)都开始急剧减少,我认为正是因为“家庭”关系杀人以外的杀人案数量大量减少,所以相对地“家庭”关系杀人占的比例才会出现增长。一些学者仅根据家庭内杀人率的增加,就简单粗暴地认为已经到了“家庭崩溃”的时候,分析缺乏逻辑、不过是煽起了社会的不安和恐怖感而已。

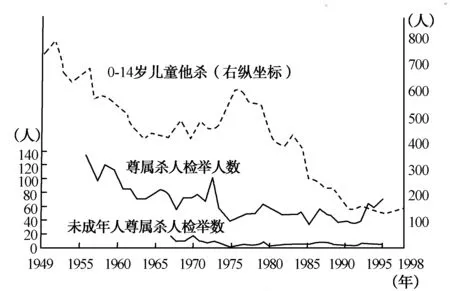

图3 尊属杀人检举人数和14岁以下儿童的他杀人数的趋势变化(引自:尊属杀人检举人数和未成年人尊属杀人检举人数为警察厅《犯罪统计书》,0-14岁儿童他杀人数为厚生省《人口动态统计》)

我们再回到图1的《朝日新闻》上,首句“以往每年只有数件发生,去年却突然增加到17件,今年截止到目前也已经报道了10件”,在左上角还像模像样地附上一张显示十年间变化的趋势图。且不说即便从这张图我们也只能够认为是正常波动而并没有很大的增幅,这里我把时间跨度延长,结合在此之前相关数据可以得到图3。

如大家所知,日本在从前依据刑法第二百条,有一个称为“尊属杀人罪”的犯罪构成。依照儒家伦理,杀死父母的人会被处以更重的刑罚。但是,其他的杀人罪获得最重的惩罚方式也是死刑,所以没有必要单独立项,在1973年最高法院判定“尊属杀人”的规定违宪。但是,部分保守派议员认为消除这个法律会导致弑亲案的增加,在他们的抵抗下,“尊属杀人罪”依然持续了20年以上,直到1995年才终于得以废止,由于在此之前“尊属杀人”被认定为一种犯罪构成,因而犯罪统计书中也有其数据。和最高法院的判决相关,1966年开始的数据中会标注“未成年人尊属杀人”的数量,但在1995年废除了刑法上的“尊属杀人”后,就不再公布这个数据了。而图1的新闻报道则将这十年间的数据久违地呈现在了公众面前。

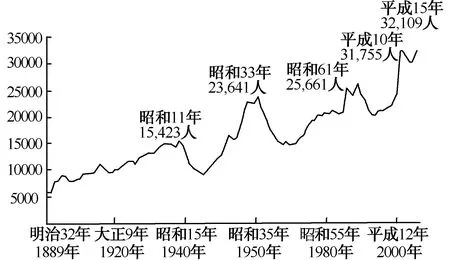

再来看杀子的变化趋势,图3标出了0岁到14岁儿童的他杀数量,这个数据来自厚生劳动省*厚生劳动省:日本的行政机关之一,主管社会福利、社会保障、公共卫生和劳动条件、劳动环境保障等。——译者注公布的《人口动态统计》(警察局未公布)。虽然不清楚是父母杀的还是别人杀的,但是可以推测加害人的大部分是其父母。结合这些数据,扩大其时间跨度,在长期的变化中,我们再过头来看《朝日新闻》的配图,思考是否真如坊间传闻的那样,最近弑亲杀子明显增加了呢?实际情况刚好相反,战后弑亲案和杀子案的数量都呈现减少的趋势。

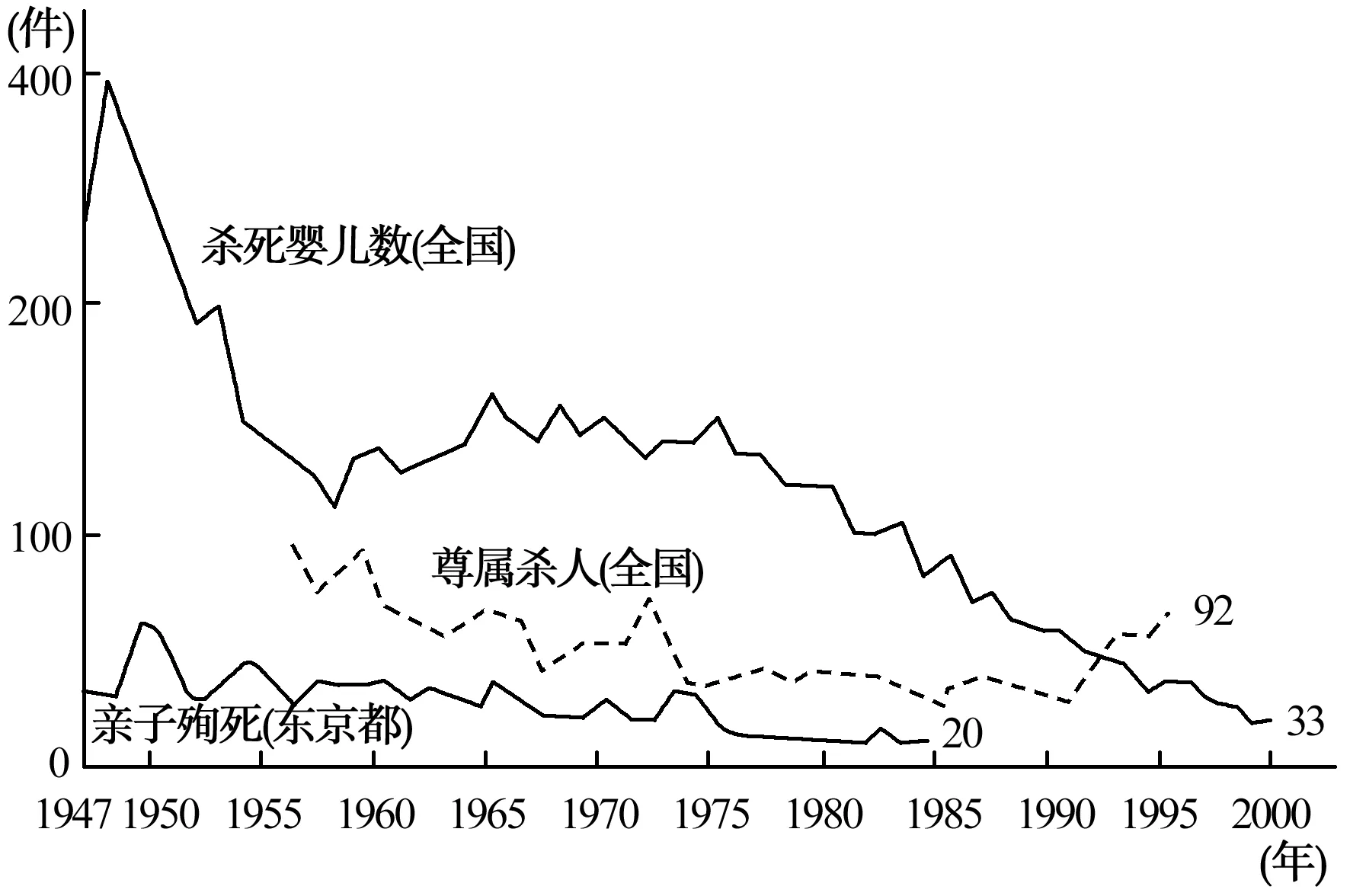

图4 杀死婴儿、尊属杀人的认知件数和亲子殉死的变化趋势(出自:湯沢雍彦:《データで読む家族問題》,日本放送協会,2003年。原数据为警察厅《犯罪统计》的认知件数以及亲子殉死数(东京都区内)为《东京监查医务院报告书》,后者的数据由东京都区内的检尸件数制作。)

图4中追加了杀死婴儿和亲子殉死的数量,明显地可以看到它们也呈现减少的倾向。亲子殉死的数据来自东京监察医务院在东京都内的检死件数。至于全国的数据,自警察厅在1954年和1956-1964年之间公布的数据以外,其他时间的数据没有具体统计。根据桃山学院大学的饭塚进教授收集的全国地方报纸等而得到的1975年到1980年的数据可知,1975年为486件,1976年450件,1977年402件,1978年424件,1978年420件,1979年387件,1980年402件,都在400件左右徘徊。*[日]飯塚進:《道連れ自殺、今昔》,桃山学院大学社会学編:《桃山学院大学社会学論集》第15巻第2号,桃山学院大学総合研究所,1982年。通过我在Google收集的数据推算,现在的数值应在200多件,所以有理由相信全国的数据也和图4东京都内的减少倾向相近。当然,每年200件在世界范围内来说仍然是一个很高的数值……

(三)媒体的统计误用

不管是看杀死父母、孩子、婴儿还是亲子殉死,从数据上看,家庭内杀人都在减少。与上文提到的昭和30年代家庭圆满的印象相悖的是,昭和30年代家庭内杀人的数量要多得多。从这点来看,反而可以说现代的日本家庭正变得更为健全。那么,为什么人们会有一种不安的身体体验,觉得弑亲杀子的事件正在逐年增加,在“家庭崩溃”的声浪中,仿佛每一个家庭都可能发生相同的事件呢?下面我将解答这个问题。

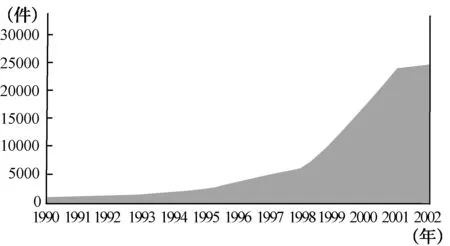

必然,这与媒体的报道方式密切相关。例如,媒体在大肆宣传近年来虐童事件急剧增加时都会引用下图5来进行数据支持。但是,必须说明的是这是有关虐童事件的咨询件数。1990年开始,日本统计各个咨询所的咨询件数,而在此之前也并没有关于虐童事件的官方数据。之所以这个数据会在2000年后激增是因为当时对医生附加了通报的义务。因此,以这个咨询件数作为实际的虐童事件数量来解释在逻辑上是有严重缺陷的。

图5 日本的儿童咨询所接受的有关虐待儿童咨询数的增加(1990-2000年)(原数据引自《儿童白皮书1998》第111页,《朝日新闻》2000年11月2日,《读卖新闻》2001年6月22日,《日本儿童资料年鉴2003》第221页。)

即便没有早年的统计数据,但按常理来想便知不可能不存在虐童事件。只是人们倾向于将当下认作是最坏的情况,遗忘了过去的真实,将过去理想化,作为一个缅怀的对象。去年秋田连环儿童杀害事件发生后,在新闻讨论节目中,评论家们反复强调从前不存在这么残酷的父母,这种残忍杀子的行为闻所未闻。但是,只要你去图书馆查阅一下昭和30年代的缩印版报纸就会发现,以前也发生过类似的残忍事件,而且在数量上只会更多。就虐童事件来说,过去的报纸上虽然并未使用“虐童”一词,但能看到不少报道用“折槛(责打)”或“折槛死”这样的词语表述类似事件。

宫崎县的小儿科的医生指出,真正的问题是,虽然从经验上来看,虐童事件比起过去正在减少,但是在人们的印象中却在增加这一点上。他批评说若是想认真应对虐童问题,必须要正确地分析数据,把握实际的情况,从而制定对策,但像现在这样只会离问题的本质越来越远。*[日]大堂庄三:《子どもの虐待——虐待増加論への疑問と〈子ども〉の誕生》,《宮崎県小児科医会会報》2001年第7号。然而遗憾的是,不局限于这个问题,在日本,对于家庭问题,不仅是报道,连措施和政策都不是根据社会科学的数据分析,而是首先由印象主导。*即便公布的统计数据是科学客观的,但是报道对于如何看待数值以及当局对数值的解释都未经深思就拿来使用。对数据的解释中隐藏了当局或相关团体的意向,特别是获得预算的意图。Roger Goodman指出虐童增加论的背后存在抚养设施的活动,并对此进行了社会人类学分析,请参考[英]ロジャー·グッドマン:《日本の児童養護——児童養護学への招待》,津崎哲雄译,明石書店,2006年。下面一组数据是有关自杀的,虽然和家庭本身以及家庭内杀人不直接相关,但是它和家庭的存在方式紧密相连,这里我将说明如何处理这些数据。

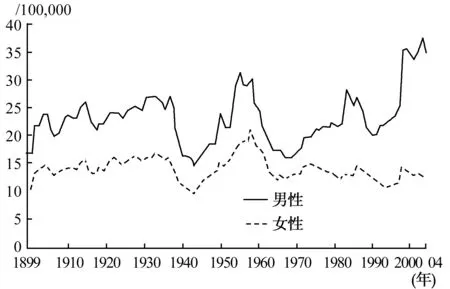

图6 自杀死亡人数的经年变化趋势(引自:京都大学《有关自杀的经济社会因素的调查研究报告》2005年)

1998年,由于日本经济低迷,自杀者的数量有史以来第一次超过了3万人。此后,媒体每年都大肆报道“自杀者超过3万人”。想必这个数字大家都有所耳闻,自杀被作为社会变坏的一个社会指标。确实,如图6所示,实际的数量每年都在增加,看起来社会确实变得越来越糟糕。但是,这只是数量,在说明自杀是否真的增加这个问题上,并没有很大的科学意义,是不能经受推敲分析的。战后日本人口持续激增,直到2005年才开始减少,然而人们却没有把人口总数的变化考虑在内。这种理解方式就好比问世界上哪里的美女最多时回答是中国一样。

图7 男女分别自杀率(每10万人口)的经年变化趋势(引自:京都大学《有关自杀的经济社会因素的调查研究报告》2005年)

再如常见于报道的外国人罪犯也是同样,讨论这些现象是否增加时必须要考虑人口总数,以十万人口中占的比例(对于自杀来说就是自杀率)进行讨论才符合逻辑。图7为日本自杀率的变化,可以发现和图5给人的印象有很大的不同。比起昭和30年代前半,男性的自杀率确有增加,但是女性却减少了10%以上,男女相加,是低于昭和30年代的。当然,仅有自杀率还远远不够,还不足以成为自杀学、自杀预防学、WHO(世界卫生组织)等的科学分析、特别是国际比较而用的数据。因为包括日本在内的很多国家,随着年龄的增加,自杀率也在上升。*自杀原则上随着年龄的上升而增加,自杀学对于年龄与自杀的相关性以流行病学的方式分为自始至终上升型、到一定年龄后趋于平缓型以及在青年期高峰型这三种类型。考虑到近年来日本人口老龄化的趋势,自杀率的升高也可能是这个因素带来的,所以需要结合人口全体的年龄构成比例即“人口金字塔”进行调整,使用“年龄标准化自杀率”的数据。观察这个调整后的比例,比起1955年的男性38.5%、女性22.4%,2003年的男性33.2、女性10.9%是一个非常低的数值,丝毫不是媒体所宣传的“史上最糟”。

长居日本的加拿大学者威廉·卫泽罗(William Weatherall)在一篇名为《日本人关于自杀统计的误报和误用》的论文中提到,不仅是媒体,日本学者和政府对于自杀的统计数据的处理都是不正确的。他把其中的直接原因之一归为日本人的“数字盲症”。据他所言,日本人“缺乏探索真实的怀疑心”*[加]ウィリアム·ウェザロール:《自殺統計の誤報と誤用——官庁、マスコミ、および学界における“数字盲症”の診断と治療》,国立精神·神経センター精神保健研究所編:《精神保健研究》1991年第37号。,对于这点我也是赞同的。

(四)新闻报道的故事化

那么,这是什么原因造成的呢?我们可以试着引入民俗学的“口述”*日语原文为“語り”,日本民俗学中指人们依照一定结构或形式口头讲述某些经历、故事或传说等的行为。——译者注的概念来分析。近年来,日本媒体偏爱使用如“过去五年最多”或“比去年有所增加”等数量性的说法,但毫不夸张地说,这是扩大人们对事实的错误认识的数字魔术而已。如果数值有所减少,媒体则会使用“虽然比去年有所减少,但依然保持在一个很高的水准”等常用套句。但是,这种“看上去很真实”的数据在除经济新闻领域外广泛使用并不是一件很久远的事。社会专栏频繁地使用数据大约是从1980年代后期开始的。在此之前,则主要是简略地描述事件的报道,版面结构上也尽可能安排更多的信息。以自杀事件为例,其报道数量在60年代各家报纸都超过了300件,之后慢慢减少,到80年代末期已经不足100件。另一方面,每一则报道的篇幅则大幅加长,增加了很多类似纪实文学的情景描写、真相追踪报道、或是把若干类似的案件放到一起进行分析的解说报道。当然,这其中也有与电视等其他媒体之间的竞争关系以及需更多地刊登国际信息等因素,但我认为更重要的是,新闻报道的叙述方式(style)由平淡地叙述转为把事件和案件作为故事和阅读物进行呈现的故事化叙述了。

在韩国,虽然近年来也在逐渐向着日本的叙述方式靠拢,但仍以平淡地按时间顺序叙述为主,除非是专题特辑,很少见到讲故事一般的长篇报道。这点在韩国电视上表现得更明显,类似从前日本NHK的7点新闻,播音员不发表评论,每则新闻被压缩在1分钟内尽量播送更多的新闻。相反,现在日本的电视新闻节目则把大部分新闻都特辑化了,如朝日电视台的《报道站》节目,在21:54分至23:10播放,除了体育新闻以外,报道的新闻总数竟不到10件,该节目播音员的评论以及与解说员的对谈都尤其长,现如今,不知是新闻报道变得“新闻讨论节目”化了,还是新闻报道和“新闻讨论节目”的界限越来越模糊了。我们可以简单地认为,日本和韩国报纸的区别,正像《报道站》和以前NHK新闻节目之间的区别。

当新闻被故事化后(或即使不故事化),如本文开篇所说,把它作为一种“民俗”来理解。新闻也是对于平日里发生的难以解释的事件或案件等进行说明的一种形式,就自杀而言,便是赋予“自杀”这个叙述对象以社会性意义的行为。特别是对于从未经验的事件,如果不进行一定的意义赋予,社会就会变得不安,从这点来看,新闻有着与仪式、故事相同的功能。詹姆斯·卡里(James Carey)在其“作为仪式的交流模型”中提到,新闻的目的不仅仅是罗列事实的“说明”或者“传达”事件,而是将其讲述内容的“意义”给予读者,或者激发读者的某种“解释”。他认为比起事实、名称、人物的细节,更重要的是提示一种象征性系统(神话)即解释框架,也就是承负着该社会的规范的善恶美丑的文化价值模型。新闻和仪式、传说相似,都有修复人们的“现实感”的功能。*James W. Carey, Communication as Culture: Essays on Media and Society. New York and London: Routledge, 1988.尽管每天发生的事件不尽相同,但是新闻则始终如一地强调着该文化或时代的价值观。当然,其解释框架也并非永恒不变,而是渐渐变化的。我的研究方法便是把握每一个时代中故事的推移演变。

三、家庭内杀人的故事化及人们“目光”——日韩间比较

(一)故事化中隐藏的价值规范

以上说得略显复杂,为了证实新闻是一种含有大量关于如何认识现实的事实即价值判断的故事,下面我将举具体事例进行说明。不过,如果选择日本的新闻报道的话,其中蕴含的价值观已经内化到我们的身体里,很难辨析出来,所以我将采用异文化的韩国写得比较有故事性的报道进行介绍。首先是《朝鲜日报》上的一篇报道,请先阅读报道,同时思考一下有无异样的感觉。另外,若是用更自然的日语进行意译的话会有一些微小的意义差别表达不出来,所以尽量遵照原韩文的表现形式直译。

[案例1]“婚外恋的恶果”惨夺五命男人与孕妻自杀/四岁女儿尸陈野外/情人服毒自尽其胎儿也未幸免(《朝鲜日报》2000年X月7日)

一位三十岁多的公务员有了婚外恋,不仅是他自己、妻子和四岁的女儿,连同情妇的胎儿都丢了性命,以惨剧收场。

悲剧源自金某(32岁,XX分厅八级公务员)和同一部署的临时工伊某(28岁)持续了5年的婚外恋关系。直至伊某有了身孕,这件事被已怀胎10个月的妻子郑某(28岁)知道了。上个月27日,郑某与来到家里的伊某发生了争执,喝下农药企图进行同伴自杀(殉死:引用者注),导致她自己死亡,伊某重伤。不堪忍受罪责感的金某在本月3日,留下记录了债权、债务关系的笔记后便和四岁的女儿一起离家失踪了。

失踪2天后的5日,在散乱着郑某遗骨的统営市贞梁洞望日峰八部芒草林中,金氏的女儿被找到。她披着金某的夹克,已经喝了农药,身体冰冷已经死亡。金某也在6日上午9点45分左右被发现吊死在距离望日峰大约500米的山谷里一棵大约3米高的松树上。

读完这则报道,大家是否觉得有异样的地方?大标题为“一场‘婚外恋的恶果’惨夺五命——男人与孕妻自杀”,小标题为“四岁女儿尸陈野外”,之后写道“情人服毒自尽——其胎儿也未幸免”,所以死去的五人到底指的是哪五人?由于裹在儒家伦理观之中,我在翻译时也觉得非常难以理解。报道中直到第四人都非常明确:有了婚外恋的三十多岁的公务员本人、他妻子、四岁的女儿、情妇的胎儿。难以理解的是还有一人是谁呢?因为在最后的段落我们知道情妇幸存了下来,那剩下的一人是谁呢?是我翻译错了吗?我思考了很久。答案其实就在标题中,既然是“孕妻”,所以最后一位死者应是妻子腹中怀了10个月的胎儿。然而为何在标题中提到了被强迫喝下毒药的情人的胎儿死了,却没有明确提到妻子的胎儿?另外,因为这篇文章明显是站在妻子的立场上写的,所以批评了夺去了胎儿性命的情人。相反,尽管是妻子和丈夫的婚外恋对象产生争执,强迫其一同喝农药自杀,结果自己死了也导致了对方重伤,这篇报道却丝毫没有追究妻子的责任。由于妻子的胎儿死于妻子的主观意愿,所以完全有理由批评夺去了胎儿性命的妻子,但是文章却直指犯下婚外恋的两人是恶人。试想如果相同的事件发生在日本,媒体会如何报道呢?尽管对妻子也会多多少少有一些同情,但毕竟妻子才是引发这一连串死亡事件的直接导火索,恐怕会和韩国有着截然不同的叙述。

所谓新闻的故事化,就是说在某个社会和时代的价值规范(基本主题)下,将各种构成要素(话素)进行排列组合,编成一个故事(故事型)。这则报道里突显出韩国把不贞行为判为罪责的儒教规范。同理,日本在不同的时代,价值规范和现今也有着很大的不同。下面请看一则约50年前的新闻。

[案例2]杀死流氓哥哥的/孝顺工人(《朝日新闻》1954年X月4日晚报)

3日晚上10点半左右,在东京都台东区南稻荷町△△箱制造的X田T次(67岁)的四榻榻米大的房间中,无业的长子H郎(30岁)和工人的三弟(19岁)发生口角,在推搡中,最终少年用梳妆台上的小刀刺了H郎的左侧导致其不久后死亡。随后,上野警察署将少年作为杀人现行犯逮捕。经调查,这个家庭的父亲在纸箱厂的打工,母亲在上野动物园贩卖大象徽章,是一个较贫穷的家庭。被杀的H郎是有着敲诈罪前科再犯的混混,一个月前才从北海道回来,每天无所事事,整天睡在床上大门不出二门不迈。比起常威胁父母要零花钱的哥哥,杀人的弟弟则是一个将自己所有工资都拿出来补贴家用的孝顺工人。当天夜里,母亲觉得太热把窗户打开后,H郎很生气,训斥母亲“给我关上!”由此而引发了兄弟的争吵,导致了杀人。

这篇文章强调孝顺的三弟杀了有前科再犯的哥哥,也就是说,孝顺这一儒家规范被置于杀人这个犯罪行为的前边,这种记述方式在当今的日本是无法想象的。但是,即便是现在的新闻报道,实际上也不是完全公正中立的。只是身处同一个时代,我们很难觉察到这点罢了。我在研究中比较了近二十年来日韩两国的新闻报道,发现在日本的新闻报道里往往传达着一个不太容易察觉的信息,即存在着一个社会规范,有关这点我会在本文的最后展开。作为邻国的日本和韩国,家庭的动态以及家庭内杀人的状况几乎发生了相同的变化,然而对于对象的事实认识却大相径庭。明明是类似的案件,如何对其评价,社会上如何看待,两国有着完全不同的解释框架。以往的研究往往将事实(现实)和对事实的认识混为一谈,如果不首先把它们区分开来,是无法对这种社会现象进行科学分析的。

(二)看待家庭内事件的“目光”的转变

通过上文我们已经知道,人们对于现实的认识在不同时代有着很大的不同。以此为前提,下面我将区分出随着时代的变迁,故事化(对于案件的说明的方法,解释框架)的变化和实际情况的变化,由此思考在城市化过程中日本家庭发生的变化。不局限于亲子殉死,日本社会看待家庭内案件的“目光”,对于家庭内杀人的解释框架以及赋予其意义有过几个历史性的变化。而在不同的时代,报纸上的报道都有符合其时代特征的独特写法,反应出该时代的价值观和对问题的理解。

战后到现在的变化可以概括为几个阶段。首先,从战后到1960年前期,一旦发生了这种案件,主流的看法是把它作为“贫困”也就是经济问题看待,认为是偏离了规范和正常的家庭事件。这种将问题的症结归为贫困的“目光”是从战前一直延续下来的。大正末期,亲子殉死逐渐成为一个社会问题,但当时的评论文章主要都把这些事件和飞速上涨的米价相关联,讨论的核心都围绕着如何拯救穷人。进入1960年代,迎来了高速经济成长期后,仅用经济因素已无法很好地解释家庭内杀人。因此,“价值观的紊乱”的解释成了新宠——战后日本被美国占领,引入了大量欧美的价值观,致使日本传统的价值观开始紊乱,因世代间的隔阂等原因最终造成了类似的事件。此后,解释框架再次发生重大转变是在1973年左右,以此为界,报纸的论调发生了极其显著的变化。

1973年前后,连续发生了几件震惊了整个社会的重大事件。一个是接连发生的投币储物柜婴儿事件,另外一个是菊田升医生的婴儿斡旋事件。再加上1972年在东京召开的国际心理学会上,一份报告指出东京女性的杀人是纽约的2倍还多,引起了社会广泛的关注。2倍多这个数字其实是母子殉死以及殉死未遂的结果。报告中,全部被害者的20%是不满1岁的孩子,而加害者是孩子的母亲,这个结果有着强烈的冲击力,在很大程度上改变了媒体的论调。有关丢弃孩子、亲子殉死、虐待的新闻报道的数量从1972年8月开始增加,到75年有所减少,而这和统计上看并没有发生很大波动的现实情况是背道而驰的,有关这点已有研究论证过。*[日]中野瑾子:《“核家族”化と嬰児殺し》,家庭事件研究会編:《ケース研究》1973年第135号;栗栖瑛子:《子殺しの背景の推移》,中谷瑾子編:《子殺し·親殺しの背景——〈親知らず·子知らずの時代〉を考える》(有斐閣新書),有斐閣,1983年。我们从1974年刊的《朝日新闻》的连载特辑《母性的丧失——杀子之风》的标题便可窥知,尽管打着“重新审视亲子关系”的旗号,当时的论调最大的特征是把讨论的焦点都集中到母亲身上。*[日]田間泰子:《母性愛という制度——子殺しと中絶のポリティクス》,勁草書房,2001年。将这些事件的原因归结为母亲的“母性”的变质,以至于可以将婴儿毫无感情地丢弃在投币储物柜里,然而却并没有批判父亲。即便有对于父亲的批判,大抵也只是认为那是战后“家庭原子化”引起的。但是,值得注意的是,到这个时期,人们首次将目光投向了家庭本身。在此之前,包括贫困等原因在内,人们往往认为发生这些事件的都是偏离了正常家庭的特殊家庭。学者们在研究中也随意使用“欠缺家庭”来指代那些没有父亲的家庭,并将其作为“家庭病理”来分析偏离性事件的原因。与此相对,1973年后的这段时期,人们已经将目光投向了普通家庭。

这种看待普通家庭的“目光”在1980年代以后迎来了更进一步的发展,其契机是1977年的开成高中生事件以及1980年的川崎金属球棒事件之后,发现了“家庭内暴力”。1980年代以后,人们开始关注以亲子关系为中心的家庭内部结构的问题。尽管事实上很多情况下都是母亲受到暴力对待,但是很多评论都把家庭内暴力的原因归结到母亲的“过度干涉”或“过剩期待”,认为孩子的异常是由母亲错误的育儿方法造成的,甚至创造出了“母原病”这样的流行词。

进入1990年代后,转而发现了“儿童虐待”。“成人孩子(adult children)”*成人孩子(adult children):心理学中指在不健全的家庭中成长起来的孩子,长大后心里也留有一些“心理创伤”,并以此为据分析其行为特征。——译者注这个词语也开始流行起来,评论家讨论在家庭构造的深层本质中寻找之所以虐待会从上一代传到下一代的原因。这个讨论在2000年后得到进一步深化,认为“家庭崩溃”“家庭解体”,家庭自身的功能变得不完整这样的极端观点,以至于将家庭本身看做是压抑的装置,像看待病原体一样怀疑家庭本身。*[日]和泉広恵:《里親とは何か——家族する時代の社会学》,勁草書房,2006年;[日]広井多鶴子:《特別寄稿:核家族化は“家庭の教育機能”を低下させたか》,明治安田生活福祉研究所:《フォークリー生活福祉研究》2006年第57号。以上就是日本的家庭内事件和看待家庭的“目光”大致的几个历史发展阶段。可见,社会舆论也和传说故事一样,会向着某一个方向,经历成长、成熟、衰退、消失的过程。

(三)看待韩国家庭内杀人的“目光”

那么,韩国的情况如何呢?我将通过和日本比较进行说明。尽管原本就存在一些结构性差异,但是从少子高龄化、原子家庭化率、普通离婚率的逐年变化等显示家庭动态的主要统计数据来看,比起美国或欧洲,日韩两国确有很多相似之处。家庭内杀人的变化也非常相似,作为邻国来说也是情理之中。对比相似的现实情况,两国在解释的方法、故事化上却呈现出很大的不同。

当然类似点也是存在的,只集中讨论不同之处的话,有以下三点最主要差异:第一,在日本,自始至终都倾向于把原因归结到母亲身上,而这种观点在韩国是不会被认可的。当然,在韩国也有过度保护和过剩期待的母亲。在日本的电视上也常常能看到韩国母亲祈祷子女能顺利考上大学的画面,但是在韩国这些行为被当做为理所应当的关爱,并没有受到批评。在日本,“过度干涉的母亲”是和“没有存在感的父亲”配对出现的。可以说,“过度干涉的母亲”和“没有存在感的父亲”这种刻板印象的家庭形象就是日本人对于家庭印象的基础。与此相对,相信大家在韩国电视剧中都曾看到过,在韩国,父亲有着极其大的存在感,是规范的体现者。虽然在现实中,韩国父亲往往和日本父亲一样忙于工作,在家庭中的存在感不强,但是两国人们想象中最典型的家庭状态是截然不同的。

第二,在日本,对于家庭内暴力,一般都不批评引发暴力事件的孩子本身,而是将过错归咎于母亲或家庭。而在韩国却不同,对于父母和尊属的“孝”是第一位的。尽管从前就存在违反该规范的“悖伦儿”,但这个规范并没有丝毫动摇。在日本发生少年杀死父母的案件时,报道中往往流露出对少年同情,追责被杀父母的教育方式的罪过。而在韩国,杀死父母的行为至今依然被划入“悖伦儿”的范畴,这是日本的家庭内暴力不可想象的语言,且只用于孩子的暴力,这也是和韩国人看待这种现象的“目光”、认识事实的方法密切相关的。*在日本DV(domestic violence)只限定于指丈夫对妻子施暴,这与学术概念的含义有很大差别,直接使用的话因为会混入社会的看法而无法进行科学性的分析。

第三、与此相关,在韩国若是发生离奇的弑亲行为,都只会被当做是特殊事件进行处理。但是在日本,例如神户的酒鬼蔷薇事件、奈良的高中一年级学生纵火杀人事件等,发生特殊异常的事件后,往往不局限于案件本身,而是倾向于将其回归或扩大到普通家庭或儿童论中,作为每一个家庭都有可能发生的问题进行普遍化的讨论。在“十七岁的疯狂”“十四岁的心灵阴影”等说法下,似乎所有同年龄都会有相同的倾向。通过“又是十七岁的……”等语句,找出相同的要素,把相似的事件联系到一起,某一个事件就可以按照时间性、空间性进行扩大了。而在韩国,虽然偶尔也会看到“又是青少年……”这样的语句,但是在我所知的范围内,从没有过分强调年龄的论述。再者,在日本的媒体常会看到如“轻视生命的倾向……杀子、虐待、弃儿行为屡屡发生”等表述,超越了单个的事项,进而合并、扩大到了抽象的层面。*[日]田間泰子:《母性愛という制度——子殺しと中絶のポリティクス》,勁草書房,2001年。杀子和弃儿如果从孩子生命的角度来看是完全相反的两种行为,然而媒体却完全不问这其中的区别一概而论。完全是非科学地,以某个隐藏的价值意识(基本主题)作为主轴,连接起相似的要素(话素),进行了故事化的操作。

当然,在韩国,家庭的规范也有一些变化,但正如上文婚外恋的多人自杀他杀案例中所展示的那样,在绝对的家庭伦理之下,几乎没有评论怀疑家庭本身,更不用说日本那样的“家庭崩溃”的说法对于韩国人来说是毫无现实感的了。所以,“家庭崩溃”等并不是科学性的言论,而只是日本式的言论,或者说是日本的民俗。综上所述,我认为,战后的日本,家庭内杀人等总数都在减少,事实上家庭是在往健全化的方向发展,反倒是将家庭本身作为病理来看待的有关家庭的言论才是不健全的。

四、城市化和家庭的变化——实情中体现的日本特征

(一)“亲子殉死”的产生过程

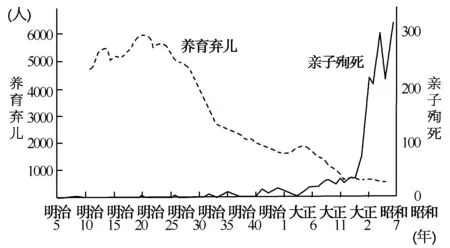

图8 弃儿和亲子殉死的相关图(引自:养育弃儿数为《日本帝国统计年鉴》1-53亲子殉死数为小峰茂之《小峰研究所纪要》5)

最后,通过与韩国相比较,我将指出伴随着城市化发展日本的家庭发生的变化中最具日本特色的地方——即在日本“家”*日语原文的表记为片假名的“イエ”,这里译作“家”,特指日本传统社会的家族制度。家产都由嫡系长子继承,家族分为本家(嫡系)和分家(旁系),整个家族以本家为中心,分家拥护本家的形式进行广泛的互助。的一脉相承性以及由此形成的新的家庭伦理。下面,我将结合亲子殉死问题具体说明。由图8可知,大正末期亲子殉死的增长与弃儿的减少倾向呈现负相关性。原本亲子殉死应是由多种社会、文化因素复杂地相互作用而形成的现象,之所以这里只分析其中一个主要因素,并且在众多家庭内暴力中也只选择亲子殉死为代表,是因为这样能更清晰地呈现出此后很多其他的家庭问题都共同存在的新的家庭规范。

虽说这张图的数值表示当年的弃儿数量,但却不是所有弃儿的实际数量,而是养育弃儿的累计数量,这些孩子被他人家庭(或养育设施)收养,直到13岁前每年都可以接受国费补助的7斗养育米。这些在他人家庭中抚养的弃儿数量在1887年(明治20年)前后达到高峰后便开始急剧减少。而恰恰在此相反,此时亲子殉死却急剧增加。我认为这两者有着密切的关系。这里省去论证过程直接说结论,即养育弃儿数量的减少意味着若是丢弃孩子就不会再有家庭来收养这个孩子,也就是说,日本成了一个难以丢弃孩子的社会*尽管也有义务教育的上升等多种原因,但我认为最大的原因是从以前拥有常住佣工的家产经营式的“家”,转而因通勤工资制的普及非亲族成员被从“家”中排除出去,而导致的家庭样态(家庭意识)的变化。,养育孩子完全是孩子亲生父母的责任这种观点占了支配地位。所以,仅父母自杀的话与弃儿无异,这被看作是抛弃孩子的冷酷行为,而这也就是此后亲子殉死频发最大的原因。

如前文所述,亲子殉死是指父母在自杀同时杀死自己孩子。然而在以前这两个行为并不是捆绑在一起出现的,当某个家庭遇到了困难,通过父母自杀,或者弃儿、杀子,两者择一便在一定程度上解决了生活困难。问题是,为什么这两个行为会叠加起来了呢?为此,我们可以先来了解一下亲子殉死频发之前的社会状况。例如1915年(大正4年)7月的《读卖新闻》报道了如下事件,标题是《夫妇情死/不忍看到因饥饿而哭泣的孩子》。

住在东京三轮的一间长屋中的职工夫妇“服用大量升汞夫妇情死”,“夫妇膝下有长子(7岁)、次子J(五岁)、三子K(三岁)共三个孩子,今年二月始在共同长屋同住,但因经济不景气,断了收入来源,陷入贫困。夫妇可以忍饥一日食一餐,却不忍见小儿因饥饿哭泣不止。夫妇在商量之余下定决心,共赴黄泉。共留下四封遗书,分别给家主、小儿、父母和政府官员,知道只因自己贫苦,让天真小儿活受饿鬼道之苦实为不忍,事已至此,恳请照顾我儿,见者落泪……”“不忍见小儿因饥饿哭泣不止”“让天真小儿活受饿鬼道之苦实为不忍”等措辞出现在报纸上后,成为直到大正末期亲子殉死也常用的套句,但是,从前的一般做法是只有父母自杀,而将子女寄托他人抚养。

图9(引自:《东京朝日新闻》1932年(昭和7年)×月12日)

图9是1932年(昭和7年)的《东京朝日新闻》的人事栏的一部分,现在可能难以置信,这是“赠送女儿(略)”“赠送生后两岁男婴”等的广告,这些广告直到1934年(昭和9年)为止都在频繁刊登。在过去,将孩子托付给他人并不像现代一样被看作是绝对罪恶的行为。即便是现在,震动了社会的熊本弃婴保护舱*弃婴保护舱(baby hatch):是一种世界上很多国家都设有的容器或场所,让因为某些理由而无法继续养育婴儿(通常是新生儿)的家长,能匿名的将婴儿放置于其中,之后会有特定人士前来收取并照顾。2007年5月10日在熊本县熊本市的慈惠医院正式启用日本第一个弃婴保护舱,在日本被叫做“婴儿邮箱”。——译者注问题,依然引起了赞成和反对两极化的意见争论。从孩子生命的角度考虑,弃儿和亲子殉死是完全相反的现象,但是媒体却把这两者和其他的家庭内事件相联系,营造出社会和家庭都不正常的印象,或根据这种先验性的价值判断进行合并性评论,可以说这是非科学性的、缺乏分析性思维的现代民俗。

(二)日韩之间家庭结构与家庭意识的差别

为什么如今把将孩子托付给他人会被看作是一种罪恶呢?通过比较日韩的家庭情况、家庭结构的历史和文化性差异,可知日本的“家”尤其追求一脉相承的连续性。在过去,日本的“家”并不将子嗣限定在血缘范围内,承认将他人的孩子作为儿女抚养,有一定接受他人的宽容度。战后,将幼小的未成年养子作为继承人的做法急剧减少,但是,现在日本的“家”仍然追求一脉相承的连续性,因此也就形成了过去没有的重视血缘、偏重血缘的家庭意识。可以说,在日本的城市化、现代化的过程中逐渐强化了一种只能依托血缘联系、只能信赖血亲的特殊家庭意识。

不仅是韩国,在中国或欧洲,有关家庭的基本原理是父系出自,以祖宗为中心开始,以男性血缘的联系组成一个亲族。家庭是亲族中的一部分,从属于亲族。这个区别可以用下面这个例子简单地理解:日本有3万的姓,算上同字异音约有29万,而在中国或韩国只有数百级别的姓。以祖宗为中心,亲族的全体成员都被组织起来,只要祖宗相同,那么其男性子孙都属于同一族。另外,还存在同姓不婚的原则(韩国的话称为同姓同本,本贯是不婚的单位),同姓之间无论相隔多少亲等都不能结婚。这个结构原理现在也依然存在,在韩国或中国大陆、台湾,尽管随着城市化的发展,很多人现实的日常生活和日本一样,都是以原子家庭为单位生活着。但那仍只是大亲族的一个单位,每逢婚丧喜庆,一族人聚集到一起的机会有很多。即便结婚后成立了新的家庭,以往的家庭和亲族意识以及其依存关系也并没有发生很大的改变。*有关这一点的详细内容请参阅:[日]岩本通弥:《民俗から見た新生殖技術とオヤコ——“家”族と血縁重視という言説をめぐって》,[日]太田素子·森謙二編:《“いのち”と家族》,早稲田大学出版部,2006年。

相反,在日本则遵循“兄弟起,即外人”的原则,也就是说,即便是兄弟,在结婚成立新家庭之后,就是一个新的“家”的分裂,成为一个独立的存在,之后即便是迎来养子,也会作为一个独立的单位“传宗接代”。家元制度以及老字号也是同样的继承系统,即便是现在,事实上这个原理也没有发生变化。在日本,很多以国会议员为首的政治家都是世袭,父子(包括养子)传承地盘。而在韩国,根据综合研究大学院的室井康成调查,现在韩国的国会议员299人中,其父母也是议员世袭的只有1人。*[日]室井康成:《文化表象としての政治リーダー像——韓国·金海、そして日本·山口》,[日]大内晶子編:《日本における文化表象に関する研究》,総合研究大学院大学文化科学研究科,2007年。《大长今》等韩国电视剧里频繁地出现提及“崔氏一族”的对白,北朝鲜的金氏父子的世袭也是甚嚣尘上,所以大家可能觉得在韩国世袭应该很普遍,但是这和日本在原理上是不同的。“一族人涉足政治很深”是以亲族为单位的。即便是有权势的议员,他的儿子仍不比亲族长老更有威望和发言权(因为在世代上离祖宗更近),而不像日本这样重视亲子之间直接一代代相传的连续性。至于北朝鲜的世袭,那是说的王位继承,遵循着别的原则。

(三)作为社会规范的“添麻烦”

这种原本不同的亲族原理,也导致了日韩两国在发现亲子殉死的方式上也呈现出差异。日韩的亲子殉死有很多相似的地方,其主要的不同点在于,当我把日本亲子殉死的报道介绍给韩国人时,他们更多的是关注给亲族的遗书,疑惑为什么不将孩子托付给祖父或叔舅等人。这时我就不得不解释,在现代日本家庭规范下,连亲兄弟都是外人,家庭内的问题必须要在家庭内解决,无法依靠他人。而在韩国,困难的时候值得托付的正是家庭和亲族。相反,在韩国也有日本见不到的亲子殉死(同伴自杀),其中的一个典型例是:遵照传统社会规范理应可以依靠的父系亲族拒绝援助时,因愤恨和复仇的情绪爆发,为了抗议而实行的亲子殉死。导致多人自杀他杀事件在经过、动机、诱因,以及感情宣泄的方式上两国有着很大差异。

在分析1920年以后的日韩亲子殉死等家庭内杀人的报道时,我感觉到日本的报道在字里行间流露出来最大的隐藏信息是“不能给别人添麻烦”这个社会规范。“不给别人添麻烦”作为近代日本的一种自我责任论,在第一次世界大战后,通过内务省的民力涵养运动*[日]岩本通弥:《可視化される習俗——民力涵養運動期における“国民儀礼”の創出》,[日]国立歴史民俗博物館編:《国立歴史民俗博物館研究報告》第141号,近刊。,被抬高为应对聚集了异乡者的城市化社会最为需要遵守的社会规范。可以添麻烦、耍“任性”的范围被限定在了共同生活的家庭内部,而原本可以依靠的近亲或本家等,也变质成了外人关系。民法中有亲族篇而没有家庭的规定,但在日本已经形成了明确区分家庭和亲族的意识。这在根本上来源于“家”的一脉相传性,由这个结构产生了连亲族都拒绝、避讳依靠的感情,并且引发了一系列政策、法律等政治性运动,把它作为日本的传统和美风,将责任全部压缩进了家庭内部。

在日本亲子殉死以外的报道也相同,比如“父母杀害高中一年级长子/为家庭内暴力苦恼”这则新闻报道,仔细读之后会发现,父母的杀人动机是担心这个孩子将来会给社会添麻烦。还有几年前媒体上大量报道的护理杀人、护理殉死等事件中也能看出,无法托付给别人护理,不能给别人添麻烦的规范已经深深地浸透到日本社会内部。日本有关家庭内事件的报道中,不管主谋做了多么穷凶极恶的行为,只要他的行为在某处符合“不给别人添麻烦”的规范,就难以受到批评。

电视新闻也是,以某个价值判断为主轴,将内容的各个要素进行编辑、排列,从而进行故事化操作。即使其中的某个要素是类似“酸雨”“血型”这样科学知识,也只是一个部分而已。如何组合要素和要素,将其排列成一个整体才真正体现出科学性和逻辑性。一般我们把不重视这点的称为伪科学或诡辩,日本媒体在报道家庭问题时尽管有大量使用统计数据和问卷调查的倾向,乍看之下显得很科学,但也只是看起来很科学而已。真正的科学应该尽可能排除偏见,充分弄清哪些内容可以认作是事实(现实)成为讨论的对象。不用举血型性格判断或者《发掘!应有尽有大辞典》等例子,可以说现如今的日本媒体已经成为扩大偏见的装置,或者说是产生民俗的装置。民俗本指民众(folk)的知识和智慧(lore),我们现在也还是住在民俗的世界里。因而,最后我的结论很简单:生活在现代的媒体社会中,我们需要充分地运用知识和智慧(lore),提升辨别事实和幻想的媒体素养(literacy)。

[责任编辑赵彦民]

岩本通弥,日本东京大学综合文化研究科教授(日本东京 153-8902);施尧,日本东京大学综合研究科博士生(日本东京 153-8902)。