生命之诗

2016-09-21切斯拉夫米沃什摘编陈俣

文_切斯拉夫·米沃什 摘编_陈俣

生命之诗

文_切斯拉夫·米沃什摘编_陈俣

本文摘自米沃什《诗的见证》一书,该书源自1981年至1982年间哈佛大学查尔斯·艾略特·诺顿讲座。

人一旦与自然形成一体,便也变成统计数字,因而也变得可消耗。这种侵蚀,就拯救与下地狱而言,已触到了每一个人对生命的看法。仿佛对生命的一个看法,那传统的看法,被另一个看法,也即科学的看法覆盖了……这是一个从诗人的角度,既是从一个人文的角度生发出来的问题。自然科学虽求真,但由于其近乎严肃苛刻的过程,如果久久沉淀于此,人的心灵将会逐渐转向对情感的冷漠和对物质的媚俗,这对人来说不啻为一个灾难。人并非只是单纯活在理性当中,也即非单纯一个原始人。人文精神中的善与美,将这种转向中和,人的心灵获得浸润,才有了生机充满了生命力。如果一个人连性情都得一分为二来看待,那么诗人又从哪里来呢?诗人所以能成为诗人,是因为有了人文中浓厚的情感和丰富的想象力,以及坚定的信仰和对生命的感悟。

理性可以产生出科学家、经济学家,但未必产生得了艺术家。但人文,却是产生诗人的必备条件。人与心灵的巧妙结合,才始为一诗人,才给诗人生命的延续。

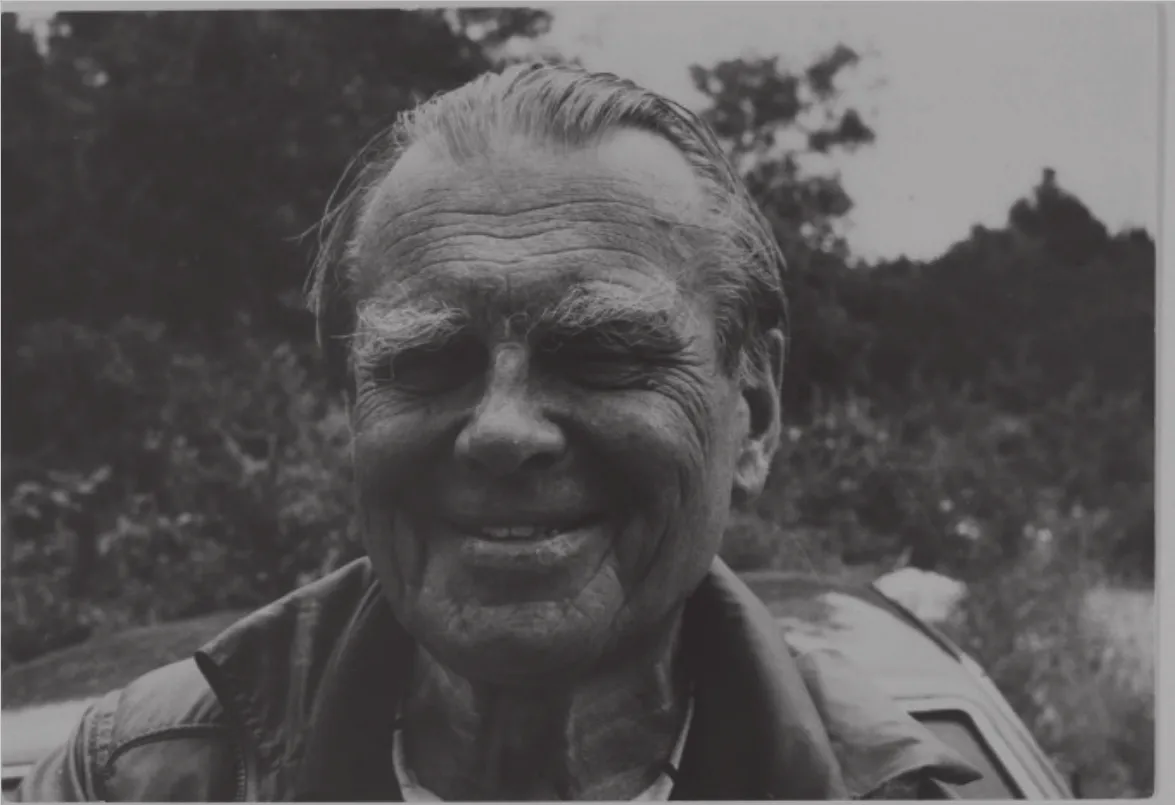

切斯拉夫·米沃什,波兰诗人、散文家、文学史家。诺贝尔文学奖获得者,主要作品有《被禁锢的头脑》《伊斯河谷》《个人的义务》《米沃什词典》等

关于诗人不同于其他人,因为他的童年没有结束,他终生在自己身上保存了某种儿童的东西,这方面已有很多人写过了。这在很大程度上是对的,至少在这样一个意义上如此,也即他童年的感知力有着伟大的持久性,他最初那些半孩子气的诗作已经包含他后来全部作品的某些特征,毕竟,一个孩子所体验的快乐或恐怖的时刻,决定着他成年的性格。但诗人的思想还取决于他从父母和老师那里所学到的关于世界的知识。

我们不应忘记我们一生中有多少年是在学校里度过的。在那里而不是在别处,我们做好了参与我们的文明的准备。在学校,我们每天被灌输,直到我们的观念与我们同代人的观念没有分别,直到我们不敢怀疑某些原理,例如地球围绕着太阳转。

只有一个悖论者的心灵,例如俄罗斯哲学家列夫·舍斯托夫的心灵,才有能力给我们片刻的沉思,沉思一个相信鬼魂和魔术的年轻野蛮人的成长,如何有别于一个现代孩子的成长。舍斯托夫是在二十世纪初写下这些话的:

我们社会中的一个孩子,就是另一回事了:他的思想不再受童话故事所惑;他知道恶魔和巫师是不存在的,他还训练自己的思想不去相信这类谎言,尽管他的内心倾向于神奇事物。但是,另一方面,从非常年轻时起,他就被授予可靠的信息,这些信息之难以置信,绝对要超过最富想象力的童话作家所讲的任何瞎话。例如,他被告知——而且是被一种权威的声音告知,在这权威的声音面前所有怀疑都消退和必须消退——地球并不是眼前所见那样静止的,太阳并不是围绕地球转,天空并不是固体的,地平线只是一种视觉错觉等等。

可以毫不夸张地说,对大多数诗人而言,诗歌是他们的学校笔记本的一种继续,或者——这即是实际情况,也是打比方——是写在笔记本边缘上的。首次——也因此印象特别强烈——接触地理、历史或物理概念,曾成为很多著名诗篇的背景,例如兰波的《醉舟》。在兰波的时代,地理和历史依然是主要科目,但已日益让位给自然科学,尤其是让位给生物学。

进化论的反对者以进化论与《圣经》冲突为理由,正确地评估了进化论的危险,因为想象力一旦受到进化链的概念的探访,便对某些种类的宗教信仰毫无感觉了。哥白尼的发现剥夺了地球在宇宙的中心地位,但对人的动物本源的发现带来的震撼同样巨大。不仅因为人的独一性被质疑,而且因为这质疑间接地针对人类死亡的意义。大自然以其难以置信的极度慷慨,产生了数十亿维持人类存在所需的生物,但它对个人的命运却绝对漠不关心。人一旦与自然形成一体,便也变成统计数字,因而也变得可消耗。这种侵蚀,就拯救与下地狱而言,已触到了每一个人对生命的看法。仿佛对生命的一个看法,那传统的看法,被另一个看法,也即科学的看法覆盖了,从而产生一种持久的焦虑,每当心灵无法处理各种矛盾并责备自己不一致时,这焦虑便升起。在学校,各种矛盾是被诸如文学和历史这类科目永久化的,这些科目继续存在着一些标准的价值系统,这些价值是难以跟科学的客观主义调和的。至于诗歌,它必须在想象力已失去其基础的新情况下尽可能地改变自己,这基础就是对人类以及任何特定个人在时空中的中心地位的看法。现代诗以各种战术应对这个局面,也许这些战术的历史有一天将被写下。如果由我来承担这个任务(我无意这样做),我会翻检数十年间的学校课程,因为我已预先知道,我将发现学校大剂量增加生物学课程而减少人文学科、语言和历史课程;然后我将寻找科学型教育与表现于诗中的科学原理之间的某种相互关系。在我看来,这样一个测试中,美国学校和美国诗歌将是最受科学影响的。不过,其他国家也将紧随其后。

现在我要引用一首诗,它是受生物学课影响的一个好例子。女诗人维斯瓦娃·希姆博尔斯卡写了一首诗纪念她,叫作《自切》,取自动物学课本。诗中的生物是海参。

自切

在危险中,那海参把自己分割成两半:

它让一个自我被世界吞噬,

第二个自己逃逸。

它暴烈地把自己分成一个末日和一个拯救,

分成一个处罚和一个奖赏,分成曾经是和将是。

在海参的中间裂开一个豁口,

两个边缘立即变成互不认识。

这边缘是死亡,那边缘是生命。

这里是绝望,那里是希望。

如果有等量,这就是天平不动。

如果有公正,这就是公正。

死得恰到好处,不过界。

从获拯救的残余再生长。

我们,也懂得如何分裂自己,

但只是分成肉体和一个碎语。

分成肉体和诗歌。

一边是喉咙,另一边是笑声,

轻微,很快就消失。

这里是一颗沉重的心,那里是(不会完全死),

三个小字,像光的三片小羽毛。

我们不是被一个豁口分成两半。

是一个豁口包围我们。

曾经,很久以前,另一个对自然的观察,很普通但不是科学的观察,为哲学家和诗人提供了从生到死的隐喻。那是对蛹蜕变为蝴蝶的观察,肉体被留下,灵魂则自我解放。这种灵魂与肉体的双重性,在数百年间陪伴我们的文明。然而,它不存在于我所引的这首诗中。海参的肉体裂开一个豁口,身体分成两个“自己”。从文艺复兴时期开始,灵魂和肉体的双重性增加了另一个双重性。如同乔治·斯坦纳也曾经指出的,这是留名与遗忘的双重性,体现于“艺术长存,人生短暂”这个箴言,以及那句激励我们把名字留在后代记忆中的伟大铭言:不会完全死。

我们全都参与了世界的观念的改变,这改变不以我们的意志为转移,而我们则试图通过不把事情彻底思考至痛苦的终端,来减轻改变带来的激烈冲击。很少人有胆量发表残酷无情的简单言论。威廉·布莱克是最早注意到科学对“神圣的想象力的艺术”之恶毒影响的人之一,他宣布他所称的“精神礼物”的敌人,是由培根、洛克和牛顿构成的邪恶三位一体。他写道:

幽灵是人身上的理性力量,当它与想象力分开,

把自己封闭在记忆的事物的比例里如同封闭在钢里,

它便制定法律和道德通过殉难和战争来摧毁想象力这圣体。

我绝无意反对科学或为任何地球是扁的理论辩护,而只是想展示这场冲突的尖锐性,并希望提醒你布莱克在为纯真的想象力辩护时说了什么:

一个人站在他居所屋顶上或在他花园里

一座二十五立方米高的土岗上所见周围每一个空间,

这样的空间就是他的宇宙。

……

至于被理性者看成是一个球体在空虚中滚动的那个假表面,

只是乌尔罗的错觉。

如同布莱克非常清楚的,关键在于把人从世界是完全“客观”、冷酷和漠不关心的这类观念中拯救出来,因为这类观念排斥了神圣的想象力。在布莱克逝世之后刚好半个世纪,这种快速腐蚀,这种不相信任何世界除了相信一个屈从于数学式决定论的世界的快速腐蚀,出现在陀思妥耶夫斯基著作和尼采著作的中心。此外,尚有一个可能性,即所有在科学世界观中没有任何地位的价值遭受的腐蚀,将入侵真理这个概念的核心,换句话说,真理的标准将只有在一个可任意选择的参照系统中才被视为有效。预见到这点,尼采对将在不久的将来变得十分普遍的、我们也可以在自己身上看到的心态提出下列定义:

什么是信仰?它如何产生?每一种信仰都是视某物为真实。

最极端的虚无主义形式,将是这样一种观点,它认为每一种信仰,每一种视某物为真实,都必然是假的,因为根本就没有真实的世界。因此,便有这样一种其源头就在我们身上的透视法意义上的外观(只要我们仍继续需要一个更狭隘、缩略和简化的世界)。

我刚刚引用的希姆博尔斯卡这首诗,代表着一种诗学,它是对所有标准都在流动的呼应,这种流动如今已被普遍地感受到。在二十世纪的保留剧目中,根本就没有柏拉图式的灵魂与肉体的双重性或永恒的名声——那将不符合我们对不断处于流动的风格和品位的敏感度——的立足之地,也没有任何“作品本身”的立足之地,后者也许是想拯救某个绝对标准的最后尝试。我们之后遗留下来的,将是一句碎语,一个正在消失的笑声。而我们无权去贬低这个清晰而残忍的意识,因为它距离某种英雄主义美德并不是太远。很难说尼采的另一个预言会不会实现,但他关于人将被迫迈向超人的伟大性的话却是值得回味的:

这是一个衡量力量的尺度,看我们能够在多大程度上允许自己在不灭亡的情况下接受那个仅仅是明显的特征,接受谎言的必要性。

在这个程度上,作为对一个真实世界的否认,作为对存在的否认,虚无主义也许是一种神圣的思考方式。

生物学课给我们的想象力带来很多改变,并不限于那些与个人命运相关的改变。我们不知不觉地改变我们对那些给数千人或数百万人造成痛苦的大灾难的态度。

在二十世纪,诗人前所未有地被迫抵抗由事实构成的压力,这些事实与他们多少有点儿天真的本性背道而驰。从很早开始,在生命最初几年,我们每个人都会各自发现,严酷的生存规则与我们的愿望针锋相对。一团火焰,看上去那么可爱,一碰就会烧伤手指;一只甩出桌面的玻璃杯,不是停留在空中,而是摔得粉碎。对奇迹的渴望,受到所谓“事物的正常顺序”的严峻考验,我们逐渐在家庭和学校的督促下适应这些顺序,作为踏入社会的准备。诗人很可能特别抗拒这种训练,也因此,他们成为传达人类一个普遍渴望的声音,这就是渴望从二加二等于四这种严厉而无情的冷酷中解放出来。在很长时期内,宗教都在阻止现实的某些区域受盲目法则的力量影响,也许基于这个理由,宗教与诗歌存在着某种结盟。不仅城市和国家的命运,而且整个人类的命运都被包括在那个范畴内。毕竟,自然神论者在里斯本毁于大地震之后提出的论点,并未成功废除人们对上帝的根深蒂固的信仰。整个狂喜时代都充满救世梦想,梦想某个民族或某些特定民族的特殊使命,一种已预先写在《圣经》中的使命。但是后来在蒸汽和电气的时代,进步的概念也同样烙上人类要走的道路已由上帝安排妥当的所有特征。

一个二十世纪的诗人,就像一个孩子,他被成年人训练去尊重赤裸裸的事实,而成年人自己也是在一种极其残酷的环境中成长的。这个诗人会希望根据某个基本原则来说是或说不,但要这样做的话,他就必须承认在现象的互相作用背后存在着一个有意义的世界结构,而我们的心灵和思想是与这个结构密切联系的。然而,一切都联合起来摧毁这个假定,仿佛它是我们对奇迹的信仰的残余。这是否意味着人类通过以科学为指导,现在已达到成熟阶段了?这是可能的。但尚有另一种可能性。社会组织以某种滞后的方式消化科学的副作用,于是发生这种情况,也即十九世纪科学产生的概念和观念直到现在才刚刚抵达。一个关于世界的新观念,仍在怯生生地发展着,在这个新观念中,奇迹有一个合法的位置,但这个新观念扔尚需要时间才会被广泛地认识。

波兰招贴画:唐·卡洛斯

波兰招贴画:唐璜

波兰首都华沙城堡广场

存在似乎是被必然和偶然统治着,没有神的干预;直到最近之前,上帝之手都被用来帮助虔诚的统治者和惩罚罪恶的统治者。但如今,即便是进步这个理念——它无非是世俗化了的上帝——也不再提供任何保证了。基于诗艺的天性,诗人都倾向于派发赞美和谴责,现在他们站在一个受盲目力量的行动所左右的机制面前,必须把他们的是和不悬置在半空中。

那股推动我们的历史力量,既是毁灭性的也是建设性的,因为它正在发明抵抗毁灭的手段。梦想一个清除了科学和技术的地球,是徒劳的。相反,只有科学和技术的进一步发展才可以防止自然环境的污染和拯救这个星球的居民,使他们免于饥饿。学校所宣扬的粗俗化科学世界观也是如此。这个类比是不完美的,因为想出一些方法来反对某个已经普遍化了的思维方式,要比想出一些措施来防止河流和湖泊受污染困难得多。然而,有些迹象使我们期待就在科学的源头,会发生某种基本改变,也即技术文明也许会开始把现实视为一个由无数镜子组成的迷宫,其神奇不亚于炼金术士和诗人所见的迷宫。那将是威廉·布莱克和他的“神圣的想象力的艺术”的胜利——但也是诗人身上那个被成年人训练太久的孩子的胜利。