承志公能,缅怀伯苓师 南开有个张校长,一生只做一件事

2016-09-21王贞贞

文_王贞贞

承志公能,缅怀伯苓师南开有个张校长,一生只做一件事

文_王贞贞

张伯苓(1876—1951),名寿春,字伯苓,爱国教育家。生于天津,历经清末、北洋政府、民国政府和新中国。他把教育救国作为毕生信念,先后创办南开中学、南开大学、南开女中、南开小学和重庆南开中学,接办四川自贡蜀光中学,形成了著名的南开教育体系,培养了包括周恩来、梅贻琦、陈省身、吴大猷、曹禺、范文澜、熊十力、吴阶平在内的大批英才。

TIPS

北洋水师学堂学制五年,四年堂课,一年上船实习。堂课分中学、西学,计有英文、地域图说、算学(至开平方、立方)、几何(原本前六卷)、代数(至造对数表法)、平弧、三角法、重学、化学、格致、测量天象、推算经纬度诸法、驾驶诸法等西学课程,中学课程设有读经和国文。体育课程有击剑、刺棍、木棒、拳击、哑铃、算术竞走、三足竞走、跳远、跳高、跳栏、足球、游泳、平台、木马、单杠、双杠等。学生课业相当繁重。四年课程结束之后,由北洋大臣大考,中试者派上练船实习一年。实习科目包括大炮、洋枪、刀剑、操法、弹药利弊、上桅接绳、用帆诸法,一切船上应习诸艺,都能通晓。

知道有个中国的,

便知道有个南开。

这不是吹,也不是嗙,真的,天下谁人不知,南开有个张校长!

1946年6月9日,美国纽约,作家老舍和戏剧家曹禺合写并朗诵了这首诙谐的贺诗,祝贺南开老校长张伯苓先生荣获哥伦比亚大学名誉博士学位,那年,张伯苓已经七十古稀。在那次聚会上,孟治、张平群、张彭春、陈省身、余新民等七十多位旅美南开校友出席,他们围绕在精神矍铄的张伯苓周围,一起吃寿面,共同祝愿他“起码还有三四十年的好运。”

这一幕也许是张伯苓一生办学、桃李天下最荣耀的证明。然而仅过了四年,拒绝随蒋介石南迁,坚持留在南开的张伯苓却连想参加南开校庆都被拒绝,四个月后郁郁而终。在文化大革命中,张伯苓与夫人的合葬墓碑更是被红卫兵砸毁踏平,张家后人只能捡出尸骨火化,安放在家中壁橱内。

直到1986年,国家在南开大学隆重纪念张伯苓诞辰110周年,重新肯定他的一生是进步的、爱国的一生,他办教育是有成绩的。人们在南开大学的校园内,为张伯苓先生铸了一座半身塑像,后将张伯苓和夫人的骨灰安置在此,张伯苓生前长眠南开园的夙愿终于得以实现。

“渤海之滨,白河之津,巍巍我南开精神……”2016年4月5日,当雄壮的南开校歌唱响整座校园,人们再次来到张伯苓先生的铜像前,共同纪念老校长诞辰140周年。

弃武从文,创办现代中学堂

张伯苓生于清末一户家道中落的塾师之家,5岁时父亲亲自为他开蒙,教他四子书,学习方法是教一段,念一段,至少念一百遍。年幼的张伯苓表现出极高的禀赋,每天可以背诵六七百字,这让父亲很高兴。但父亲由于教书繁忙,逐渐无暇顾及张伯苓,便送他去一位刘先生设立的义学学习。1889年秋,13岁的张伯苓为减轻家庭负担,考入天津北洋水师学堂驾驶班学习。这里不但学费全免,管吃管住,而且每人每月能领津贴白银四两五钱。

粗疏的义学教育使得张伯苓的国学根基并不精深,但反而令他能够很快接受和学习近代文化知识。在北洋水师,张伯苓大开眼界,他学习刻苦,成绩总是名列前茅,连校长严复都知道这个叫做“张小辫”的孩子。

1898年5月,张伯苓前往“通济”轮实习。那时正是甲午战争战败后,英、德、法、俄、日等帝国主义列强瓜分中国之际,1898年7月1日, 清政府和英国政府签订了丧权辱国的《中英订租威海卫专条》, 把威海卫、刘公岛及附近岛屿和陆岸十英里范围内的地方租让给英国。而“通济”舰则被派去执行威海卫等地的权利交接任务。

在刘公岛上, 张伯苓看到一个中国兵和一个英国兵并肩站立, 突然产生了巨大的心灵震撼。两者的精神状态有着天壤之别, 给张伯苓留下了深刻的印象。直到后来, 张伯苓还能清晰地回忆起当时的情形:“那英兵身体魁伟, 穿戴得很庄严, 面上露着轻看中国人的样儿。但是我们中国兵则大不然。他穿的衣服还不是现在的灰军衣, 乃是一件很破的衣服, 胸前有一个“勇”字, 面色憔悴, 两肩高耸。这两个兵若是一比较, 实在天地的分别。我当时觉得羞耻和痛心, 所以我自受这次极大的刺激, 直到现在还在我脑海里很清楚的。” (《南开周刊》第1卷)

张伯苓渐渐感到, 以军事改造国民, 并非拯救国家的根本。而在威海卫目睹了“国帜三易”, 更让张伯苓坚定了彻底放弃军事救国理想的决心。船到威海卫的头一天,中国官兵降下日本的太阳旗,升起中国的青龙旗。第二天,又降下中国的青龙旗,升起英国的米字旗,这就是发生在中国土地上的“国帜三易”。

张伯苓亲眼目睹这场“国帜三易”的接收和转让仪式,这一丧权辱国的经历让他“悲愤填胸,深受刺激”。他对从军救国已经绝望,开始思考其它救国之途。“念国家积弱至此,苟不自强,奚以图存,而自强之道,端在教育。”(张伯苓《四十年南开学校之回顾》)

1898年10月,张伯苓接受天津官员严修之聘,主持严修家的私塾——严氏家馆,担任英文和数学老师。严家青箱传学,严修本人也是科考制度“学而优则仕”的典型,中进士,入翰林院,任贵州学政,但是他改造传统教育,推动新学的热情,却令张伯苓敬仰。两人一见如故,共发教育救国之宏愿。

在严馆,张伯苓主要负责讲授英文、算学和理化知识,还特别注重健身怡情的体育游戏,严修则亲自担任国文等课的教学。严馆有学生五人,“半日读经书,半日读洋书”。一时间,张伯苓成为天津城令人刮目相看的新派老师。不久,津门另一大盐商王奎章亦聘请张伯苓教其子弟,有学生六人,取名“王馆”。

1868年日本开始明治维新,建立起近代教育体系,日本从此走上独立发展的道路,并迅速成长为亚洲强国。日本也成为了19世纪末20世纪初渴望富国强兵的中国人首选的学习目标。1903年和1904年,张伯苓偕严修两次东渡日本,考察日本教育制度,在第二次回国的船上,两人初步商定,将严王两馆合并,创办一所新式中学。

两个月后,“天津民立中学堂”成立,一年后更名为“私立敬业中学堂”,运行经费由严、王二人分担,张伯苓任监督,第一年就录取了包括梅贻琦、张彭春、金邦正、喻传鉴等学生73名,1904年10月17日开学上课。

在北洋水师服役时的张伯苓

1917年南开学校创办人严范孙先生(左)和张伯苓先生(右)

20世纪二三十年代的南开大学校园

南开体系,三育并进不偏废

敬业中学堂是当时天津唯一的一所私立学校,建成后发展迅速,课程齐全,学生成绩颇佳,英文尤优。直隶总督袁世凯也曾来校视察,一高兴捐银5000两予以嘉奖。1907年,学校从严宅前往新址“南开洼”,更名为“私立南开中学堂”。1912年,中华民国成立,学堂改称学校,监督改称校长,当年四月开学,正式定名为“南开学校“。

学校迁入新址及中华民国的成立,为南开迎来了新的发展机遇,从1912至1919年,南开学生的入学人数平均每年增长26%,生源除西藏、新疆外,来自全国各个省市,连美国、南洋的华侨子弟也慕名而来,当时曾有“南有扬州中学,北有南开中学”之说。梁启超、蔡元培、李大钊、陈独秀、胡适、陶行知等人都曾来南开参观。梁启超在南开演说时说:“使全国学校悉如南开之负盛名,则诚中国之大幸。”

从1904年开始,经过30多年的努力,张伯苓构建起一个包括大、中、小学在内的完整的南开系列学校教育体系:1904年创办私立中学堂(1912年始称南开学校),1919年开办南开大学,1922年成立南开女中,1928年成立南开小学,1931年建立经济研究所,1932年建立应用化学研究所,1936年成立南渝中学(重庆南开中学),1937年接办四川自贡蜀光中学。

张伯苓在南开办学之初就明确主张:“教育一事非独使学生读书、习字而已,尤其要在造成完全人格,三育并进而不偏废。”

在他的努力下,南开的课程设置和教学设施愈加完备。所开设的课程,修身、读经、国文、历史、地理、博物、物理、生理用中文书籍教授;英文读本及文法、外国历史、外国地理、数学、代数、几何、化学用英文书籍教授。南开中学的理化仪器,能够保证每个上课的学生人手一架,亲自动手做实验。民国初年,美国哈佛大学校长伊利奥(Dr. Eliot)到南开参观,见中学有如此设施,不禁赞叹:即使在美国的中学,能有像南开这样的实验仪器者,也并不多见。

值得一提的是张伯苓对体育的重视。他曾说:“德智体三育中我中国人所最缺者为体育。”近代中华民族之大病有“愚、弱、贫、散、私”五端,其中“弱、散、私”三病均可通过体育来根治。学校体育不仅在技术之专长,尤重在体德之兼进,体与育并重。

早在执教严、王两馆的时候,他就冒天下之大不韪,抛弃了读书人时兴的宽袍博带,端着长指甲、迈着方步的一派斯文,把现代体育带到了孰馆中,亲自教学生体操,还与学生一起踢球、跑步。胡适在论及这段历史时说:“这种师生间自由民主的共同教学和游戏,显露出年青的张老师是中国现代教育的一位创造者。”

在南开,体育更成为了学生的必修课程,本校学生体育成绩必须达到一定标准,考试不及格者强迫运动,及格者也要选择一定的项目定时练习。学校每年都定期体检,对于身体某部分特别弱的学生,必须加强锻炼以弥补其不足,否则不能毕业。

南开学校作为刚刚建立和发展起来的私立学校,其经费常常处于入不敷出的状态, 但在体育设施建设和教学方面, 张伯苓慷慨解囊, 毫不吝惜。20世纪20年代中期, 南开在校学生不过千余名, 但整个学校就有十五个篮球场、五个足球场、六个排球场、十七个网球场、三处器械场及两个带有四百米跑道的运动场。此外, 单杠、双杠、木马、吊环、平梯、吊绳、跳箱等多种体育器械均配备齐全。南开成为当时国内体育设施、设备最完备、最先进的学校之一。

“每天下午三点半,教室全部锁上,每个人必须到操场参加一种球队,除了下大雨,天天练球、比赛,无处逃避。”回忆起在重庆南开中学的生活,台湾大学教授齐邦媛在《巨流河》中如此描述。

化学实验室。当年南开中学的理工类课程是用英文授课的

上世纪二三十年代的南开大学女子排球队

张伯苓认为“体育与品德” 之间有着密切关系, 教育的目的乃是通过体育运动以锻炼意志与品格, 培养和训练体育之精神。他认为体育场上最能体现出“团结合作”、“公平竞争”、“胜不骄败不馁”的精神面貌, 这是文明社会所必需的公民素质。因此,南开不仅有体育锻炼,体育比赛更是月月都有。他甚至认为:“体验过体育中的竞争、团结、合作以后,推行民主政治要有力很多。”

TIPS

1922年,胡适与黄炎培有一段关于中学教育的对话。黄炎培说:“我们信仰一个学校的表示是要看我们肯把自己的子弟送进去。”胡适答道:老实说,我自己的子弟“都叫他们上南开去了”。不光是胡适,黎元洪、段祺瑞、梁启超、熊希龄、冯玉祥、沈钧儒、叶圣陶、陶行知、邹韬奋、张学良、翁文灏、朱家骅、冰心等,都先后把自己的子弟送到南开读书。

尊贤容众,教师放在第一位

南开声名在外,有一个关键的原因就是教学质量好,教师水平高。张伯苓在南开中学初创时期就非常注重选聘教师,罗常培、老舍、范文澜都曾在此任教。但由于南开大学是私立学校,受经费的牵制,难以聘任更多的师资,所以张伯苓主张建立一支精干的教师队伍,以使教师最大限度地发挥自己的能量。无论延聘留学国外的学者,或者选任国内外大学的毕业生,南开大学都十分注重培育新进,为他们创造适宜的环境。

张伯苓注重延揽国内外各大学的优秀毕业生,特别是留美学生,还有少数本校或国内著名大学毕业的高材生。到30年代,美国留学生所占比例越来越大,如1930年,全校教师41人,留美生31人,其中博士14人,硕士14人。所聘教师均经严格选择。首重品德,次论学识,做到适才适所。理科如姜立夫(数学)、饶毓泰(物理)、邱宗岳、杨石先、张克忠(以上化学),文科如蒋廷黻、瞿兑之,经济如何廉、方显庭,政治如肖公权、徐谟都是著名学者,竺可祯(气象、地学)、汤用彤(哲学)也都曾短期任教。他们年富力强,知识广博,讲课生动,要求严格,在学生中有很高的威信。

“新教师一到校,张伯苓总是立即接见,教务员立即把教学用书送到教师手中,教务主任马上来谈教学任务。随后,庶务课职员立即把新教师安顿到事先准备好的宿舍。南开学校对每位教师都无一例外地安排宿舍,即使家住本市的教师也都为其提供一间单身宿舍,室内的生活、工作用具简单而齐备。”(梁吉生、张兰普《张伯苓画传》)南开教师来自五湖四海,一入学校就有一个完全属于自己的书斋,有一个恬静的备课环境,这就避免了家事和社会诸多琐事的干扰,使其可以全身心投入到工作中。

学校对教师要求严格,有完善的教学管理和考察制度,教务主任会口试教英文的先生,调阅国文老师批改的作业本子,调阅数学老师的各项作业题,看物理、化学、生物的实验课。在严格考察的基础上,实行奖优汰劣。对于不能胜任者,或者辞聘,或者改任。对于优秀教师,则采取加薪、提供优良教学环境等措施保留人才。

张伯苓还善于发挥教师所长,尽可能为每位教师安排能够施展其才华的岗位,同时博采众长,尊重教师意见,经常从旁协助下属,却从不直接干预他们的工作。毕业于直隶高等工业学堂机械科,为南开学校工作了二十多年的章辑五在晚年曾撰文回忆道:“张校长‘能知人、能用人、体贴人、宽容人’。”

张伯苓的这些教师聘用和管理的理念,使得南开学校始终保持着一支精干稳定的教师团队,为南开的发展打下了坚实的基础。

师生同台,一校之长演话剧

张伯苓对戏剧这一艺术形式非常喜爱,他自创办南开中学、南开大学之初,就非常重视戏剧的德育功能。他曾说:“戏园不只是娱乐场,更是宣讲所、教室,能改革社会风气,提高国民道德。”20世纪前二三十年,南开学校成为北方正规学校组织新剧团,并长期坚持编剧和演出的拓荒者。

南开舞台上走出了张彭春、周恩来、金焰、曹禺等一大批话剧爱好者和艺术家。周恩来、曹禺还在天津南天中学读书时,已经成为南开新剧团的主要演员。曹禺在《回忆我在南开开始的戏剧生话》一文中,详细论述了张伯苓领导南开新剧团的宗旨、剧目、演出效果等。他以感激的心情说:“南开新剧团对我影响很大。”周恩来担任国务院总理时,与有关人员谈起中国话剧史,还特别指出不要忘记南开的话剧。

胡适于1946年以《教育家张伯苓》为题发表的文章中,曾提到张伯苓早年“鼓励他的学生演戏, 曾给学生们编一个新剧, 并指导舞台设计和表演, 而且使外界吃惊并议论纷纷的是: 戏里的主角竟由校长本人扮演。”

事实上,张伯苓参演的这部戏名字叫做《用非所学》,是一部“挞伐了封建制度,也警示一些读书人休要与那个社会同流合污”的讽刺喜剧,在南开建校五周年(1909年)时推出。校长、学生的同台表演这件事开风气之先,在当时受到了守旧人士的极大非议,但南开大学学生在多年后对这件事写下了这样的评论:“三十年前,有此佳作,实属空前……校长诚可谓我国话剧第一人。”

1914年南开中学成立南开新剧团。图为《一元钱》剧照,周恩来(右一女装)扮演孙慧娟。

第十八届华北引动会上,南开学校啦啦队组字“勿忘国耻”

对抗日本,运动会上的较量

1927年,张伯苓来到东北主持第八届远东运动会,所经之地亲眼目睹“日人经营满蒙之精进与野心”,受到了很大震动。他认识到,东北是中国的命脉,首先要搞清楚日本在东北的经营内幕。回校后,他在南开成立了东北研究会,从1927年到1929年组织了多次大规模的东北实地调查,搜集了大量资料,并在《南开双周》上开辟“东北研究”专栏,还出版了“日本问题专号”,发表了如《东北金融之现在及其将来》《东北现在的交通》《东北社会情形及教育设施之概况》《日本对中国之侵略政策》《日本之中国研究与中国之日本研究》《日本新旧思想之变迁》《中日俄与东三省》等一大批学术研究成果。调研成果还构成了著名的《东北地理教本》,这本长达六百多页的教本以翔实数据揭露了日本侵吞东北的罪恶行径,警告国人“不到东北不知中国之危机”,表现出强烈的爱国情怀和对国家民族的责任感。

1931年“九一八”事变当日,张伯苓即在津发表《吾人之责任与自救之道》的讲话,表明爱国态度。在1934年第十八届华北运动会上,张伯苓任裁判长。面对东北沦陷,华北危急的现状,由五百名南开学子组成的啦啦队亮出“毋忘国耻”“收复失地”等字,致被邀参加开幕式的日本驻津最高长官梅津羞愤离席。日本驻华大使馆向南京政府外交部提出抗议,但张伯苓拒不向日本代表道歉,为应付南京政府,他把啦啦队长找来“训诫”,他说的第一句话是:“你们讨厌!”第二句话是:“你们讨厌得好!”第三句话是:“下回还那么讨厌!要更巧妙地讨厌!”

1937年7月29日和30日,日军借口南开大学是反日中心,对南开大学及附中狂轰滥炸,并以煤油纵火焚烧。木斋图书馆、秀山堂、教学楼及芝琴楼等精华建筑,均成废墟。张伯苓亲手创办的南开学校毁于日寇炮火。对于这一事件,张伯苓并不惊讶,已在他的预料之中,他说:“教育是立在精神上的,而不是立在物质上的……本人以为建立一个大学,精神难而物质易。南开已往40年之经营,当去年政府接办时,估计全校校产已达270万元之巨,在私立大学中似已可观。如今牺牲掉,本人并不过分爱惜,因南开精神已散布于全国,愈毁坏,愈有更新发展的可能。”

是的,日军的炮火并没有毁灭南开,反而让它成为了抗战时期西南联大的一部分,而张伯苓也和清华大学校长梅贻琦、北京大学校长蒋梦麟一起,成为了西南联大的常务委员,在抗日的烽火中,缔造了西南联大大师云集、群星灿烂的另一段光辉历史。

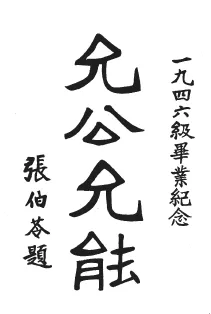

张伯苓手书校训

1946年6月,获得美国哥伦比亚大学荣誉博士学位的张伯苓

允公允能,知中国服务中国

1924年的《南大周刊》上,一位署名“笑萍”的学生发表了一篇名为《轮回教育》的文章,批判南开教育实际上是个回路:教员们课上讲的是美国的政治、经济、商业等,学生们“姑妄听之”;毕业后到美国去,回国当教员再唬后来的学生。作者发出质问:这样便算救国吗?

《轮回教育》这一事件引发教授和学生的严重对立,甚至一度导致张伯苓请辞校长之职,但也促使他开始思考学校改革的大问题。这篇文章表面是学生对教学内容的批评,但实质上击中的是中国教育的根本问题,在西方文明的冲击下,我们的文化是否能保持独立?教育的最终目的是为什么?

随后,南开大学一连串的本土化改革举措出台:1925年,规定除英文外,所有功课一律改为国语讲授;1927年,不再使用美国课本,自行编辑教材;1928年,《南开大学发展方案》最终出台。张伯苓在南开发展方案中认为,“已往大学之教育,大半‘洋货’也”,提出今后南开发展的基本方针是“土货化”,即“以中国历史、中国社会为学术背景,以解决中国问题为教育目标的大学”。

1934年,在南开建校三十周年的庆祝会上,张伯苓宣布以“允公允能,日新月异”为校训。“允公允能”这种话语形式出自《诗经·鲁颂·泮水》:“允文允武,昭假烈祖。”允公允能,意即既有公德,又有能力,德才兼备。张伯苓的本意是,要使南开培养的学生具有“爱国爱群之公德,与夫服务社会之能力”。“日新月异”,出自《礼记·大学》:“汤之盘铭曰:‘苟日新,日日新,又日新。’”意即与时俱进,每天每月都有新的发展变化。

对于校训,张伯苓曾这样解释:“允公,是大公,而不是什么小公,小公只不过是本位主义而已”;“允能者,是要做到最能,要建设现代化国家,要有现代化的科学才能”;“日新月异”则是“每个人不但要能接受新事物,而且还要能成为新事物的创造者;不但要赶上新时代,而且还要能走在时代的前列。”

唯“公”才能化私、化散、爱护团体、有为公牺牲之精神;唯“能”才能去愚、去弱、团结合作、有为公服务之能力。“允公允能” 是张伯苓三十年从教经历探索、凝练的结晶,它明确提出培养学生爱国爱群的公德,以及服务社会的能力,直到现在也依然具有现实意义。

1939年,张伯苓(前排左六)与西南联大部分师生合影

2016年4月5日是张伯苓先生诞辰140周年。在那一天,南开人和伯苓先生的后人来到先生的墓前鞠躬献花,再次齐唱南开大学校歌,纪念这位南开的“巍巍大校长”。本文也由此而作。文末,借由南开大学教授黄钰生在张伯苓先生的追悼会上所读的一段悼词,再次深切缅怀伯苓师。

“我们怀念那个身体魁梧,声音洪亮,谈笑风生,豪爽豁达,性格中充满了矛盾,而能在工作中统一矛盾的人 —— 这个人,机警而天真,急躁而慈祥,不文而雄辩,倔强而克己;这个人,能从辛苦中得快乐,能从失败里找成功,严肃之中又有风趣,富于理想而又极其现实。

我们怀念十五年前,二十年前,三十年前,教训我们,号召我们团结合作,硬干苦干,指教我们,百炼钢化为绕指柔,不取巧,不抄近,随时准备自己忠实地报效国家的那个人。

我们怀念,十五年前,二十年前,三十年前,每到一处,青年们争先恐后,满坑满谷,去听他讲演,爱护青年而又为青年所敬爱的那个人,国士,教育家,新教育的启蒙者,一代人师,张伯苓先生。”