江苏省建成区绿地率与人均公园绿地面积增长的协同关系研究*

2016-09-21刘志强

刘 晔 刘志强

苏州科技大学建筑与城市规划学院 江苏苏州 215011

江苏省建成区绿地率与人均公园绿地面积增长的协同关系研究*

刘晔刘志强

苏州科技大学建筑与城市规划学院江苏苏州215011

以江苏省36个城市为研究单元,考察了1996—2013年该省建成区绿地率与人均公园绿地面积增长的协同关系特征。实证分析表明:1)从全省来看,江苏两指标增长的协同关系较差,建成区绿地率增长明显滞后于人均公园绿地面积,是造成该现象的关键原因。2)从区域尺度来看,苏中“两指标”增长的协同关系较好,苏北协同关系一般,苏南协同关系较差。3)从城市尺度来看,南京、苏州、无锡等城市“两指标”协同关系较差,南通、宿迁等城市的“两指标”协同关系较好。

建成区绿地率,人均公园绿地面积,协同增长,江苏省

1 引言

“建成区绿地率”“人均公园绿地面积①”(下文简称为“两指标”)是衡量城市绿地水平的重要指标[1]。“两指标”增长的协同关系反映了城市空间中绿量与生态消费品产量配套提升状况[2-3],更是揭示在城镇化进程中,建成区、建成区绿地、公园绿地与人口增长格局的协调发展情况。

江苏省是我国东部沿海经济最为发达的省份之一,随着经济的高速发展,城市绿地建设水平也迅速提升[4]。2013年,江苏建成区绿地率与人均公园绿地面积分别居于全国第2、第7位,而1990—2013年,“两指标”的年际增长率分别为3.71%和10.27%,协同程度仅位列全国第18名[5]。且省内各地区、各城市间绿地增长非同步、失调性严重,故深入把握江苏“两指标”增长的协同关系状况及演变规律,对纠正其自身发展偏差具有一定意义。

目前,对于“两指标”关系的研究较少,且多探究我国城市绿地协同增长的共性规律。刘志强[5]等运用协同度模型测定了我国及4大地区绿地增长的协同度;邢琳琳[6]等运用离差系数研究了全国地级及以上城市“两指标”失调性,均获得丰富成果。然而,受社会经济、自然地理、政策观念等因素影响,城市绿地水平区域差异显著[7],故展开区域性城市绿地增长协同关系研究具有一定必要性。因此,本研究以江苏省作为研究空间范畴,从区域单元、城市单元等不同维度考察“两指标”增长的协同关系,为制定针对性发展措施提供理论依据。

2 “两指标”增长的协同关系分析

2.1 “两指标”增长协同内涵

(1)

(2)

根据协同论观点,“协同”指构成系统的要素或子系统之间的匹配和同步作用[3],指一种整体提升、全局优化的发展状态。“两指标”增长的协同关系研究,旨在探究城市建成区绿地面积、建成区面积、城区公园用地面积及城市人口这4个变量增长的动态演变关系。增长协同则表明城市绿地在发挥生态环境效益的同时能充分满足居民的游憩需求,归根结底体现了城市空间、城市人口以及绿地规模能均衡扩展、科学分布,构成健康有序的城市空间格局。

2.2 “两指标”增长的协同关系表征

协同关系研究主要分两个维度:即协同度分析和协同类型分析。协同度指定量描述系统或子系统之间在发展过程中协调一致的程度[5]。运用协同度模型分析“两指标”的同步特征,侧重探究城市绿地建设过程中,“两指标”提升能否维持相互耦合的增长状态,即同一地区、城市“两指标”增长的长期同步程度。若协同度较好则说明“两指标”配合得当,相互促进,协同发展;协同度较差则说明“两指标”增长不契合,城市绿地增长模式与城市自身发展不相适应。

因本研究立足于区域范畴,需充分考虑地区自然环境基础、社会经济水平等限制因素,以及各城市绿地建设在区域中的相对水平。鉴于此,本文结合协同类型模型进行辅助分析,通过呈现各地区、城市在短期内,同一指标在全省的相对发展状况,结合各城市自身发展背景及发展规律,深入解析各城市在不同阶段绿地增长相对发展情况,便于及时发现偏差,并选择差别化增长模式,从而促进不同发展水平城市的绿地健康科学发展。

3 数据来源及研究方法

3.1 数据来源及研究范围

以江苏36个县级②及以上城市为样本,计算“两指标”增长速率,采用协同度模型和协同类型模型,分别考察全省各区域、各城市绿地增长的协同情况及差异特征。“建成区绿地率” “人均公园绿地面积”数据来自1996—2013年《中国城市建设统计年鉴/报》③。

3.2 研究方法

3.2.1 “两指标”增长速率

本文以年均递增速率计算“两指标”年增长率[9]公式为:

(3)

(4)

R1、R2分别为建成区绿地率与人均公园绿地面积的年均递增速率;Xe、Xb(Ye、Yb)代表研究末期与初期的建成区绿地率(人均公园绿地面积);te、tb代表研究末期与初期。

3.2.2 协同度模型

根据协同度分析模型[5],得出公式为:

(5)

R1、R2含义同上,D代表“两指标”增长协同度。

由于影响R1、R2变动幅度的因素具有差异性、阶段性,所以允许D值在一定阈值范围之内。根据公式(5),当R1、R2均为正值并相等时,D值最大,为1.414;反之,R1、R2均为负值并相等时,D值最小,为-1.414;依据D值划分4种协同度类别:C≥1.40为协同(相差0.5倍以下),1.40>C≥1.35为较协同(相差0.5-1倍),1.35>C≥1.30为欠协同(相差1~2倍),C<1.30为不协同(相差2倍以上)[5]。

3.2.3 协同类型模型

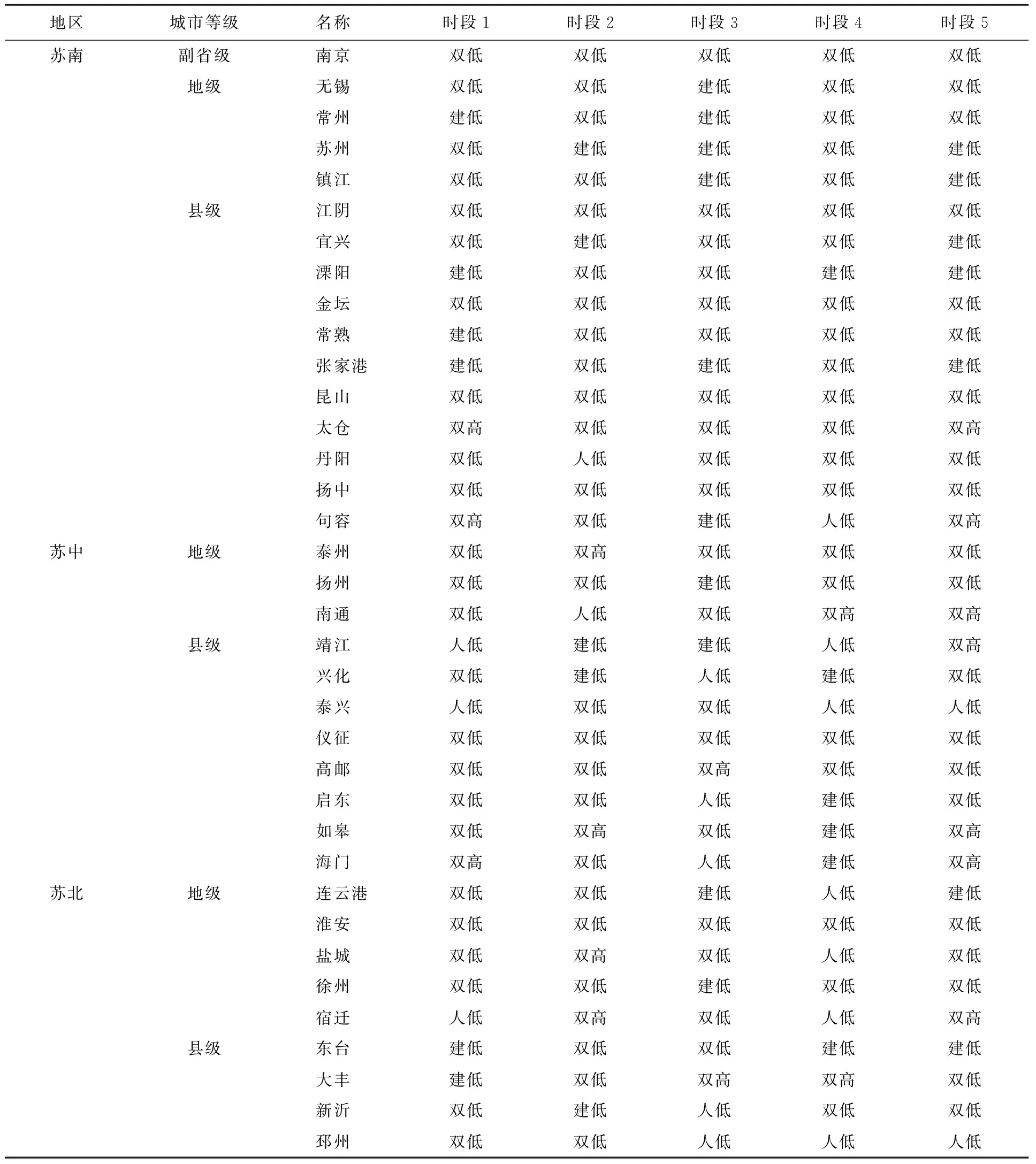

根据相关研究[10],引用协同类型模型。因本文研究时段跨度较长,在此期间江苏城市绿地建设发展迅速,为在协同类型分析中全面呈现“两指标”在不同时间阶段的增长情况,将研究周期划为4个时段,起止时间均以整年分为主,为探析整个时段江苏城市绿地发展情况故将1996—2013年划为时段5(表1)。在不同时段的R1、R2基础上,以其均值加0.5个标准差计算出标准值S1、S2。

通过将不同时空的R1、R2分别与标准值S1、S2进行对比,高于S1、S2为“高建成区绿地率增长型(高人均公园绿地面积增长型)”,低于S1、S2为“低建成区绿地率增长型(低人均公园绿地面积增长型)”,将R1、R2的类型相互组合后可划分为双高型、双低型、建低型、人低型共4种协同类型。

4 江苏省“两指标”增长协同关系特征分析

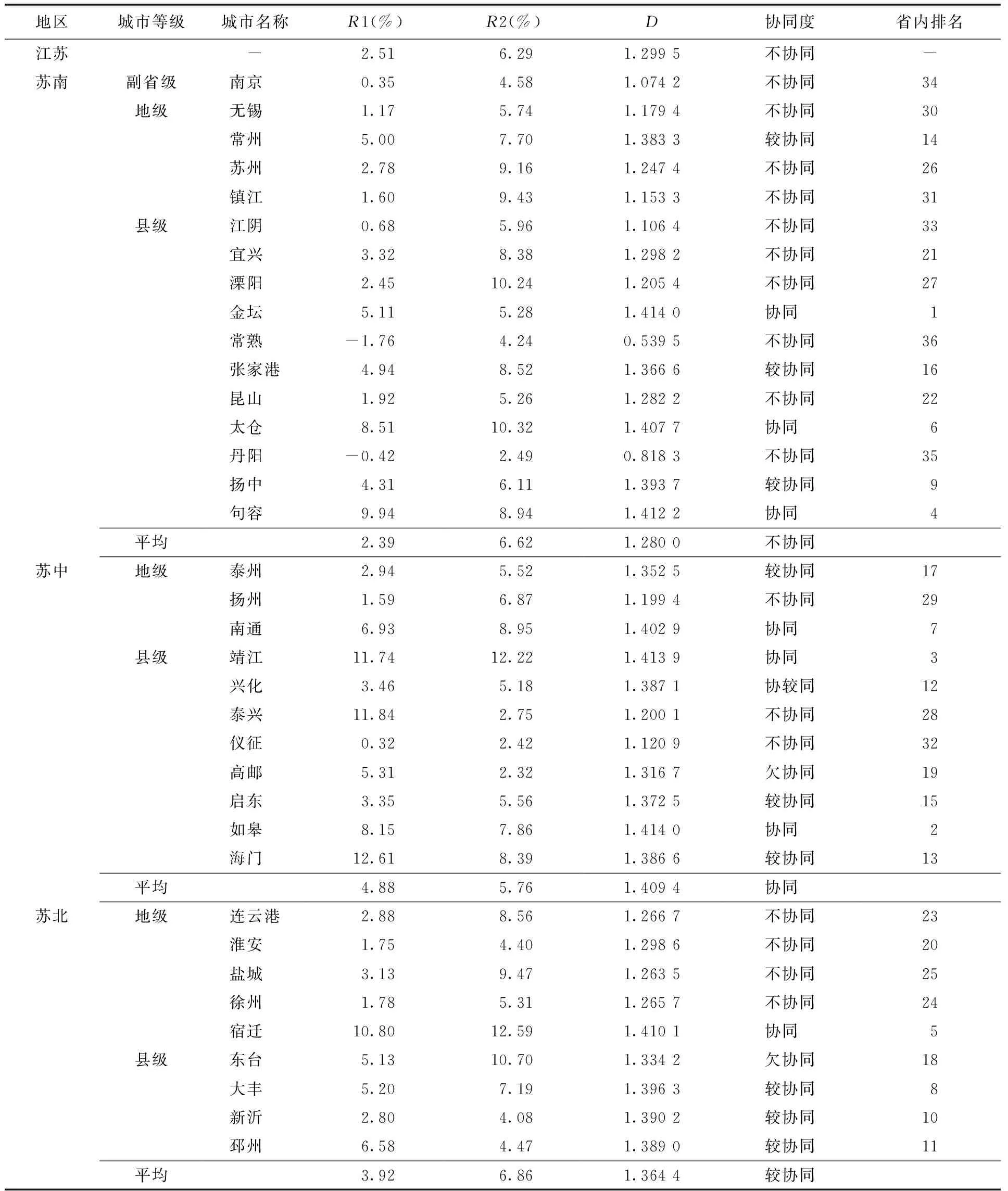

根据公式(3)至公式(5)分别计算研究时段内各单元的R1、R2、D值,并划分协同度(表2)及协同类型类别(表3)。

4.1 江苏省“两指标”增长协同度特征分析

4.1.1 各区域“两指标”增长协同度特征

时段5,苏南、苏中、苏北“两指标”增长协同度差异明显,区域协同度排名依次为苏中(1.409 4)>苏北(1.364 4)>苏南(1.280 0)。

苏南属不协同,全省协同度排名最高与最低者均在此地区,两极分化最为显著。R2(6.62%)与苏中、苏北相近,而R1(2.39%)明显滞后R2,促使协同度最低。由于该时段苏南社会经济发达,城市绿地建设已达到较高水平,建成区绿地规模扩张速度开始放缓,R1较低,而对于城市休憩空间的不断重视使得公园绿地在城市绿地中的比重仍在持续迅速提升,使R2仍保持较高速度。

苏北属较协同,主要由于1996年之前,受生产力发展水平及地理条件的限制,苏北的城市绿地建设起步较晚。后来,随着针对苏北扶持政策的相继出台,苏北经济迅速发展,政府对于城市基础设施建设的重视加强,科学、稳步地推进了城市绿地发展,“两指标”协同、快速提升。苏北地区绿地增长水平分布较均衡,差距较小,且R1(3.92%)、R2(6.86%)保持较协同状态,说明苏北城市绿地的发展健康有序。

苏中属协同,主要由于苏中毗邻苏南、苏北,城市规模扩张受限,建成区扩张速度缓慢,促进了建成区绿地规模与公园绿地规模扩展的相对同步,同时人口提升速度稳定也保证了R1(4.88%)和R2(5.76%)的同步发展。协同的城市占该地区总数27.27%,高于其他地区。 “两指标”增长的良好协同关系是以长期同步且快速提高为表征,要整体提升苏中城市绿地建设水平,就必须注重在保证“两指标”协同的情况下,提高R1和R2。

4.1.2 各城市“两指标”增长协同度特征

金坛、宿迁等7个城市为协同。宿迁R1和R2在高速增长下协同,主要由于1996年7月国务院撤销县级市宿迁改为地级市,社会经济快速发展推动建成区绿地及公园绿地规模的迅速扩展,城市绿地水平不断提升,逐渐从全省较差水平上升到中游水平。靖江、南通、句容、太仓、如皋为较高速率的协同。金坛为低速下的协同,且协同度排全省第一,但由于R1、R2较低,到2013年,该市城市绿地水平仍低于全省平均水平,故应加强经济投入、政策扶持等措施,推动金坛城市绿地进入快速且协同的增长状态。

常州、泰州、张家港等10个城市为较协同。海门为较高速下相对协同。常州、张家港、扬中、大丰、邳州属于中速下较协同,R1、R2在一般速率下相对同步。泰兴、兴化、启东、新沂属低速增率下较协同,虽然R1、R2相对协同,但由于增速较慢,各市绿地水平排名与发展之初相比有所下降。

高邮、东台为欠协同,R1、R2分别在较高、较低速率下的欠协同。2013年,高邮“两指标”远落后于东台,且两市均低于全省标准水平。高邮在R1、R2缓慢且欠协同的状态下城市绿地水平全国排名大幅下降;东台由于R1较慢,并与R2不同步,使城市绿地水平提升缓慢。

表2 江苏省“两指标”增长协同度(1996—2013年)

不协同城市共18个,除泰兴R1>R2,其他城市R2均为R1的2倍以上。南京、无锡、扬州、常熟、昆山、宜兴的R1、R2适应自身的发展规律,到2013年,城市绿地水平均为全省顶尖水平,增长状态属于城市绿地建设高水平下的不协同[5],即建成区绿地规模伴随建成区规模扩张速度放慢而减缓,公园绿地规模在建成区绿地规模中的比重迅速提升。镇江、江阴、丹阳、仪征由于R1、R2缓慢增长且不协同,2013年,城市绿地水平均大幅下降到全省较差水平。苏州、连云港、淮安城市绿地建设水平一般,R1、R2速率一般且不同步。

表3 江苏省“两指标” 增长协同类型(1996—2013年)

4.2 江苏省“两指标”增长协同类型特征分析

4.2.1 各区域协同类型特征

苏南4个时段“双高型”数量锐减,“双低型”呈激增趋势。苏中4个时段“双低型”城市逐步减少,“建低型”数量逐渐增加。苏北“双低型”逐步减少,“人低型”呈递增趋势。

主要原因有:1)大部分城市的R1、R2随着城市绿地水平的提高而降低。2)苏南绿地增长内部差距显著,大多城市绿地建设起步早、发展快,早期含较多“双高型”,后期最早进入高水平的“双低型”;个别城市绿地建设基础薄弱,后期动力不足且持续徘徊在低水平的“双低型”。3)苏中城市绿地建设发展较快,起步虽晚但后期发展动力较足,且“两指标”长期协同。4)苏北城市绿地基础较薄弱,但“两指标”增长稳健有一定后劲,由于R1>R2在全省普遍存在,导致苏北“人低型”呈增加趋势。

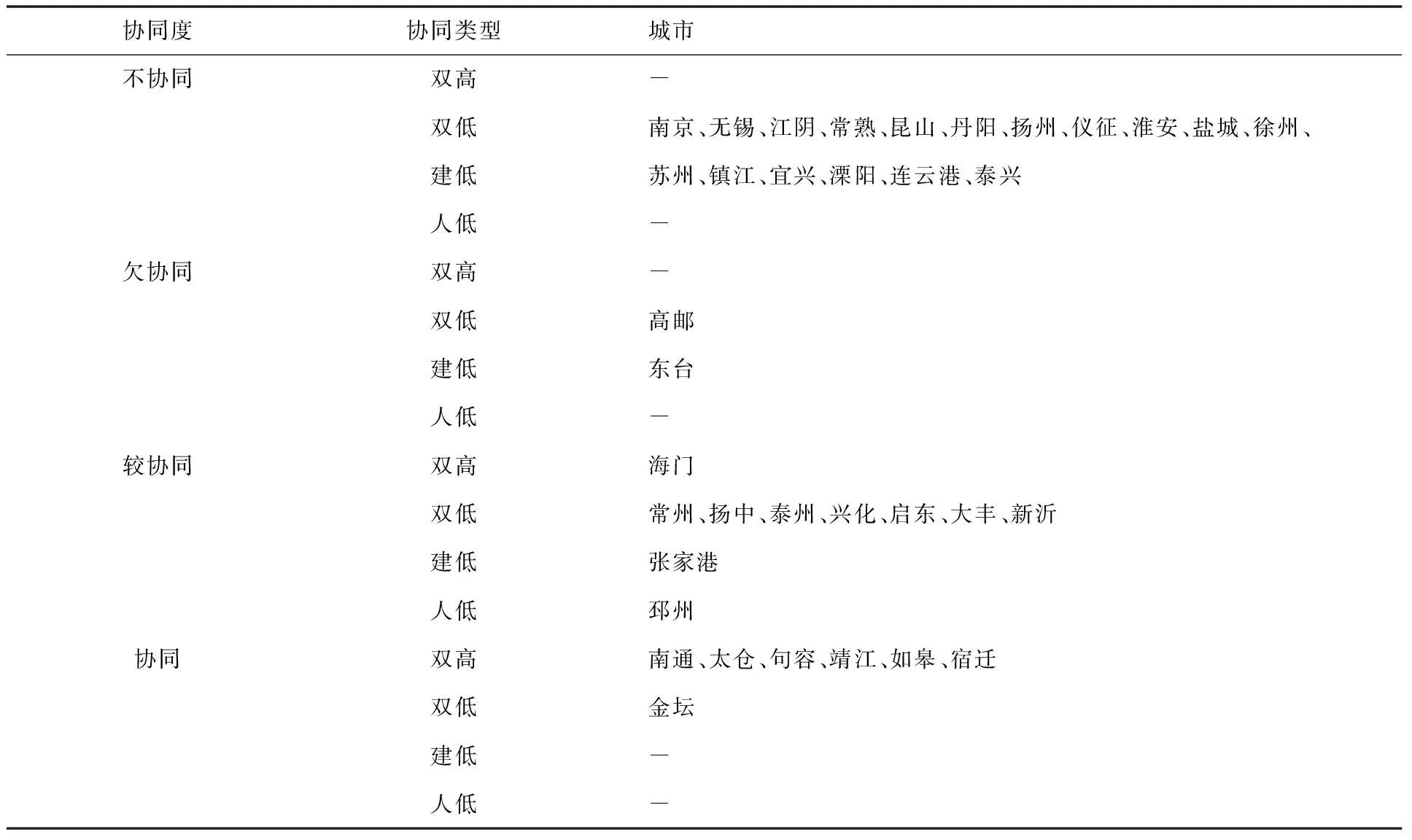

4.2.2 各协同度城市协同类型特征

将各城市按1996—2013年的协同度和协同类型进行分类(表4)。“不协同”含“双低型”和“建低型”2种类型;“欠协同”含“双低型”和“建低型”;“较协同”含6个“双高型”及1个“双低型”。

表4 江苏省各协同度城市协同类型分类表(1996—2013年)

南京为不协同的“双低型”,且各时段均为“双低型”。南京为副省级城市,城市绿地建设早期已达到全省最高水平,2005—2013年,城市规模扩张速度过快,建成区绿地趋于饱和,R1为负增长、R2增幅不大,是绿地增长不协同的主要原因。同类分组中的扬州、无锡、昆山等情况与南京相似,后期发展重点为逐步缓和R1显著滞后于R2的状况,确保城市生态空间和游憩空间的配套发展。

淮安、盐城、丹阳、仪征为不协同的“双低型”,各时段均以“双低型”为主。因为4市绿地建设基础较好,但受社会经济水平限制,建成区扩张速度减缓,建成区绿地规模扩展速度远低于公园绿地规模扩展,导致R1严重滞后于R2。绿地长期低速增长致使4市的排名大幅下降,因此亟需转变协同类型,调整为“双高型”,合理刺激城市绿地的协同增长。

苏州为不协同的“建低型”,“时段1—4”分别为“双低型” “建低型” “建低型” “双低型”。依托于苏州优越的自然地理资源和良好的经济实力,城区公园绿地迅速增长,但建成区规模扩张迅速且建成区绿地建设存在滞后性,导致R1提升动力不足,远低于R2,多次出现“建低型”,需采取“人低型”模式调和,同类分组中镇江与苏州相似。

高邮为欠协同的“双低型”,东台为欠协同的“建低型”。高邮R1、R2持续低于全省标准水平,即使“时段3”转为“双高型”未能改变其成为全省城市绿地水平最差的城市之一。因此,继续借助“双高型”刺激城市绿地发展。东台的短期协同类型未影响其城市绿地相对发展水平,“两指标”排名波动不大,若想进一步提高相对水平,也可适当采用“双高型”。

常州、泰州等7市为较协同的“双低型”。常州协同类型情况类似南京,但其余城市绿地建设基础较差。虽然“两指标”较协同,但R1、R2相对水平较差,城市绿地建设发展缓慢,“两指标”排名均不理想。海门、张家港、邳州分别为较协同的“双高型”“建低型”和“人低型”,且各个阶段协同类型均符合其作为县级市发展背景和城市绿地建设发展规律,到2013年,三市“两指标”的相对水平均明显提高。

南通、宿迁、太仓等6市为协同的“双高型”,是城市绿地建设初中期最理想状态的增长,能推动绿地水平的迅速提高。金坛为协同的“双低型”,但由于各时段均为“双低型”,R1、R2远滞后于全省标准水平,导致该市绿地建设水平提升缓慢,逐渐成为全省最低水平。

5 结论

1) 1996—2013年江苏“两指标”增长协同关系较差,且未出现逐步优化趋势。R1明显滞后于R2是造成“两指标”增长长期不协同的关键原因,归根结底是土地城镇化快于人口城镇化而导致的人口规模增加长期滞后于建成区规模扩张。

2) 从协同度来看,苏南、苏中、苏北的协同度区域差异显著,苏中为协同,苏北为较协同,苏南为不协同。从协同类型来看,各时段各地区均保持50%以上的“双低型”。苏南“双高型”和“双低型”分别呈递减和递增趋势,但区域内部绿地增长水平差距显著,兼有城市绿地水平较好和较差的“双低型”城市。苏中“双低型”城市减少,“建低型”城市增加。苏北“双低型”逐步减少,“人低型”呈递增趋势。

注释:

① “人均公园绿地面积”2005年及之前为“人均公共绿地面积”,为统一描述,一致采用“人均公园绿地面积”;同理“公共绿地面积”也统称为“公园绿地面积”。

② 本文按照2013年江苏省行政区划划分,分别有1个副省级城市(南京),12个地级市(无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市),23个县级市(江阴、宜兴、溧阳、金坛、常熟、张家港、昆山、太仓、丹阳、扬中、句容、靖江、兴化、泰兴、仪征、高邮、启东、如皋、海门、东台、大丰、新沂、邳州)。

③ 1996-2005年为《中国城市建设统计年报》,2006-2013年更名为《中国城市建设统计年鉴》。

[1]住房和城乡建设部.城市园林绿化评价标准:GB/T50563-2010[S].北京:住房和城乡建设部,2010.

[2]江苏省人民政府.关于加快推进生态文明建设的实施意见[EB/OL].(2015-09-21)[2016-05-10].http://www.jiangsu.gov.cn/zwhd/201509/t20150921_403301.html.2015-09-21.

[3]李林,杨泽寰.区域创新协同度评价指标体系及应用:以湖南省14地市州为例[J].科技进步与决策,2013,30(19):109-114.

[4]徐骅,刘志强.我国城市建成区绿地率差异实证分析:基于1996—2013年城市面板数据[J].规划师,2016,32(4):125-131.

[5]刘志强,洪亘伟,王俊帝.中国建成区绿地率与人均公园绿地面积增长的协同度研究[J].中国园林,2015,31(9):120-124.

[6]邢琳琳,刘志强.我国城市建成区绿地率与人均公园绿地面积失调特征及差异[J].规划师,2015,31(6):108-113.

[7]刘志强,王俊帝.基于锡尔系数的中国城市绿地建设水平区域差异实证分析[J].中国园林,2015,31(3):81-85.

[8]中华人民共和国住房和城乡建设部.中国城市建设统计年鉴(2013年)[M].北京:中国计划出版社,2014.

[9]赵可,张安录,马爱慧,等.中国1981—2007年经济增长与城市建设用地关系分析[J].资源科学,2010,39(12):2329-2335.

[10]谭术魁,宋海朋.我国土地城市化与人口城市化的匹配状况[J].城市问题,2013(11):2-6.

Research on Synergic Relationship Between Green Space Growth Rate at Built Districts and Per Capita Public Green Space Area Increase in Jiangsu Province

Liu YeLiu Zhiqiang

(Department of Architecture and Urban Planning,University of Science and Technology of Suzhou,Suzhou215011,China)

This paper takes the 36 cities in Jiangsu Province as research unit to research the synergic relationship between the growth rate of green space at built district and per capita public green space area increase from 1996 to 2013. The result showed: 1) The synergic relationship between the “two indexes” is unsatisfactory at the provincial level, while the growth rate of green space rate at built district lagging far behind the that of per capita public green space is the key reason for the phenomenon; 2) From the regional perspective, the synergic relationship in Middle Jiangsu is better than that in South Jiangsu and Northern Jiangsu, and the synergic relationship in South Jiangsu is the worst; 3) At the level of cities, Nanjing, Suzhou, Wuxi,etc. have worse synergic relationships, while Nantong, Suqian and other cities are in better synergic relationships.

green rate at built district, per capita public green space area, synergic growth, Jiangsu Province

2016-05-05

住房和城乡建设部科研开发项目(编号2009-K6-5)、苏州科技大学“风景园林学”江苏省重点(培育)学科、江苏省企业研究生工作站和江苏省建设系统2013年科技计划项目(编号2013ZD03)和苏州科技大学2015年度研究生科研创新计划项目(编号SKCX15_015)共同资助

刘晔(1991-),女,苏州科技大学建筑与城市规划学院在读硕士研究生,研究方向为风景园林规划设计与理论。E-mail:168358230@qq.com

刘志强(1975-),男,副教授,风景园林学硕士生导师,苏州科技大学建筑与城市规划学院副院长,研究方向为风景园林规划设计与理论。E-mail:l_zhiqiang@163.com

10.3969/j.issn.1672-4925.2016.04.007