森林城市特色化建设的思考与实践*

——以江西萍乡市为例

2016-09-21黄桂林北京诺兰特生态设计研究院北京000国家林业局调查规划设计院北京0074

张 燕 黄桂林 班 勇 北京诺兰特生态设计研究院 北京 000 国家林业局调查规划设计院 北京 0074

森林城市特色化建设的思考与实践*

——以江西萍乡市为例

张燕1黄桂林2班勇11北京诺兰特生态设计研究院北京1001022国家林业局调查规划设计院北京100714

运用创新思维,以城市自然特点、资源环境状况、经济社会发展和历史文化为基础,通过聚焦多元化的生态空间、生态公共服务供给、森林城市的文化标识等,阐述森林城市的特色化建设。文章以江西省萍乡市森林城市建设为例,探讨以文化为引领,服务城市居民,带动乡村发展的萍乡森林城市特色。将萍乡星罗棋布的自然遗产地作为“火种”,以“星星之火可以燎原”为文化要素,铺展市域森林旅游与休闲林业等绿色产业;以“农村包围城市”的方式,进行森林生态布局,从外围山体到城乡结合部,再到城区,一波一波排浪式向城区推进建设,形成“森林包围城市之势”;阐述了萍乡森林文化遗产传承与培育。

森林城市,城乡统筹,红色文化,城市生态

2004年举办的第一届中国城市森林论坛,标志着我国森林城市建设步入迅速发展阶段。10多年来,城市林业作为城市生态建设的重要力量,直接服务于城市[1]。主要表现在3个层次,一是为高密度人群的城市提供环境服务[2],二是为城市及周边乡村提供社会服务,三是为乡村发展提供经济服务,对解决现代城市所面临的问题起着十分重要的调节作用。

森林城市建设要依据当地自然特点、资源环境状况、经济社会发展和文化历史传承,突出特色。在森林城市建设的实践中,各地形成了具有鲜明特色的森林城市建设模式:有水资源节约、生态环境治理、生态环境容量拓展、产业支撑和文明转型等模式[3]。

1 森林城市特色化建设的探讨

1.1 多元化的生态空间

生态空间是生态与经济兼顾、生态与休闲共存、城市与乡村一体、空间布局均衡的综合森林网络体系。生态空间的构建是森林城市特色化的空间基础,特色化的生态空间使城市生态系统保持稳定,也使城市充满生机与活力。

1.1.1 “山水林田湖”分级保护生态空间

将森林城市的生态安全网络进行分级。以江西上饶市为例,1)以四周环绕的云碧峰山地森林构成中心城区的第一级生态构架,作为城市的基础生态屏障,环绕着城区的5大片区和2个组团,守护着上饶中心城区。2)以信江等8条河溪,包括与河溪相通并具有重要历史文化价值的带湖等6个湖泊,作为第二级生态构架,打通并连接城区河溪湖泊水系,保护中心城区的自然江河水系不受破坏。3)借助若干个道路互通,打通8条生态廊道,作为第三级生态构架,形成城区生态调节器。

三级生态构架形成之后,水绿相依,城区水系廊道与绿道相伴,水陆生态系统交织。城区数量众多的现存耕地和果园,呈现出以森林为主要框架,林田镶嵌的山水林田湖三级生态安全网络。

1.1.2 以城市“森林岛”为核心的生态空间

长期的人为活动和大规模造城运动,使得城市森林破碎化,大片的森林成为一个个的森林孤岛。将孤岛联系起来构成稳定的生态网络。以湖南益阳市为例,益阳市的中心城区为丘陵地貌,改革开放后大规模的城市建设,使城区内的许多小型丘岗山体被削掉,部分残留山丘成为“自然遗物”森林岛。把外围的自然山体、森林、河流与城区内遗留的山丘和湖泊作为构成森林城市建设自然化的基础。周边的森林通过楔形的生态绿廊伸入到城区内部与森林岛融为一体,构成城市的生态网络,这也是城市野生动物和鸟类生存繁衍的避难所。通过近自然的绿地,包括城市休闲森林公园、残留森林岛、湿地等,保持自然过程的整体性和连续性,形成以城市森林岛为核心的城市生态网络。

1.1.3 城市片林自然化生态空间

森林生态功能的发挥,需要一定的规模。在城乡结合部或偏远地区,要成片建设森林,连片恢复湿地。森林斑块要大,呈斑块镶嵌之势,交织在一起,构成特定的森林或湿地景观。在城市中心区,要分散式营造较大面积的片林,通过这种市民身边的片林,进一步改善城区生态环境,方便市民休闲。

美国西部许多大城市周围有所谓野地(wild land) ,包括森林和其他自然状态的植被(灌丛、草地、沼泽等)[4]。城市和野地交接地带在社会、地理、生态以及管理上具有过渡性,在未来森林城市建设中凸显野地特征,对维护城市生态系统稳定具有重要作用。

1.1.4 “三生一体”的森林村庄生态空间

“三生”即生态、生产及生活。以四川巴中市为例,巴中恩阳区的全部、巴州区和平昌县大部分、通江县部分村庄属于深丘区森林村庄,村庄规模较大。以“村—林—田”复合型居住模式,构建以“川东林盘”为特色的森林村庄,即以村庄为圆心、直径50~200m的盘,在村庄尺度上,邻近村庄处,乔木、竹林、灌木构成了具有垂直空间梯度的植物群落结构,外围是耕地,建设用材林和苗木基地,构成空间上集生态、生产及生活于一体的综合发展模式。

1.2 生态公共服务的供给

保护好城市稀缺的森林生态,向民众提供良好的森林生态环境,是供给侧改革的“生态民生”工程。通过改造的森林生态产品所体现的生态效益具有公共性[5]。森林城市的生态公共服务供给,一方面满足城市居民对健康的基本需要和日常生活需要,另一方面也满足了城市周边乡村生存与发展的需要,提供就业机会和基本生活保障,帮助村庄脱贫致富。

注重城乡统筹是森林城市建设的核心要义。在中心城区周围大片的近自然森林为城市居民提供自然环境和休闲空间,同时,通过提高周边村镇产品的生态附加值,促进乡村生态产业的发展,弥补资源环境过度消费,改善主城区环境质量,减轻城市人口聚集的压力[6]。通过采取社会林业的手段,舒缓城乡之间由于城市快速发展带来的城市或乡村人与社会,以及人与自然的紧张关系[7]。

1.3 森林城市的文化之魂

城市的历史文化特色是城市的核心和灵魂,是城市的根本[8]。保持城市的独特个性,具备独特的文化魅力,根本出路在于挖掘、整理城市的文化特色,创造与弘扬城市文化[9-11],使得城市既具有鲜明的当地烙印又能保护城市的遗产和传承。

森林是文化的重要载体,森林城市建设要以当地的文化特色为基础,并传承当地文化[12]。森林城市建设的个性化在于彰显地域文化特色。例如江西婺源晓起村古村落,村前村后各有大片樟树风水林,树龄在1 000年以上,是村民日常活动的中心,与人们日常生活的完美融合,见证了村庄的发展历史,森林文化积淀十分深厚,维护着整个村落和族群的繁盛。古树群作为森林文化遗产对于创建森林村庄具有很好的借鉴意义。

2 实践探索——以江西萍乡市为例

以江西省萍乡市为例,阐述国家森林城市建设如何实现生态、经济社会与文化建设的有机结合。

2.1 自然与文化本底

2.1.1 自然概况

萍乡市位于江西省西部,紧靠长株潭,是江西省的“西大门”。地形地貌以丘陵和岗地为主,占总面积的49%,中低山占40%,其余为河谷平原。属亚热带湿润季风气候,光照充足,植物生长期长。年均降水量1 596.7 mm,年均气温17.3 ℃,年日照时数约1 600 h,年均无霜期282 d,自然条件非常适宜森林生长。全市主要河流有渌水、栗水、草水、袁水、禾水等5条流入赣江,或注入湘江。地表水径流量为26.46亿 m3/年,地下水储量为4亿 m3。

2.1.2 经济社会条件

萍乡市辖芦溪县、上栗县、莲花县等3个县以及安源区、湘东区2个区。城镇人口122.1万人,占总人口的64.6%,乡村人口66.9万人,占总人口的35.4%。萍乡市地处赣湘交界处,紧邻湖南长株潭经济圈,处于长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈和武汉经济区的结合部。三次产业结构比为6.7∶59.0∶34.3。乡村居民和城镇居民人均可支配收入分别为1.3万元和2.6万元。全市土地面积38.3万hm2。

2.1.3 市域生态架构

地带性植被类型为中亚热带东部湿润性常绿阔叶林,同时还有常绿与落叶阔叶混交林、针阔混交林、针叶林和竹林等。林地面积占全市土地面积的2/3,有林地占林地面积的76.3%,林业资源丰富,后备资源潜力较大。天然林集中分布在武功山和杨岐山深山区,丘陵地区天然林资源少。

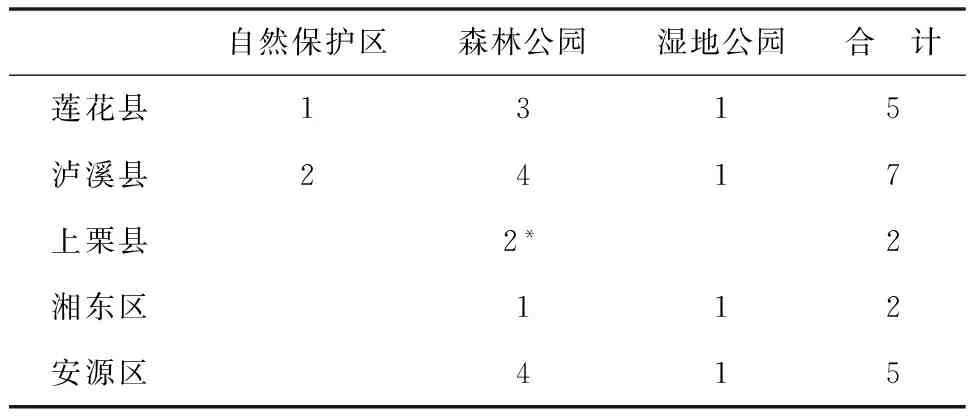

自然遗产地星罗棋布,古树名木和风水林广泛分布。主要自然遗产地21处,包括羊狮幕自然保护区、锅底潭湿地自然保护区、高天岩自然保护区,安源国家森林公园、碧湖潭国家森林公园、狮山省级森林公园、三尖峰省级森林公园、风龙省级森林公园、仙峰岩省级森林公园、小金山省级森林公园,山口岩国家湿地公园等。这些保护地以莲花县、泸溪县和安源区居多,分布较为均衡。目前,全市有省级自然保护区2个、市级自然保护区1个,保护面积17 404.0hm2;国家级森林公园有2个,省级森林公园有12个,保护面积24 912.6 hm2;国家湿地公园(试点)1个,省级湿地公园3个,保护面积1 671.4hm2。各类保护地的保护面积总计43 988.0 hm2,占地域总面积的11.5%。

各类自然遗产地的分布

*安源国家森林公园的另一个片区位于上栗

2.1.4 城区生态架构

萍乡主城区安源区群山环抱,由森林公园,如安源国家森林公园(安源片区)、仙峰岩省级森林公园、横龙公园,以及生态公益林环绕。西、南、东三面山体呈带状楔入主城区,北侧紧邻主城区仍有残留山体。环城山体及其向城区延伸部分植被状况良好,山体森林茂密。楔入城区的山体和城内残留的山丘形成了城市的生态骨架,同时也为市民休闲活动提供了场所。主城区用地紧张,公共绿地面积少,布局不均衡,城市绿化空间不足。南门桥、八一街永昌寺社区等老城区建筑密度大,绿量少。城市绿地分布不均衡,城市外围绿地资源丰富,市中心绿地资源少。面积较大的17个城市公园中,横龙公园、安源纪念公园、玉湖公园、聚龙公园等7个城市公园分布在城区外围,占公园绿地总面积的65%,虎形公园、鹅湖公园、秋收起义广场等4个城市公园沿渌水分布,占公园绿地总面积的10%。

2.1.5 文化特色

萍乡是中国革命圣地,素以红色文化为突出特色。毛泽东思想的两大核心内容 “星星之火可以燎原”“农村包围城市”在这里酝酿、诞生并付诸实践。震惊中外的“安源大罢工”和“秋收起义”也在这里爆发。将萍乡的红色文化与森林城市的绿色布局紧密结合,使 “红”“绿”结合,凸显萍乡区别于其他城市的文化特色,并赋予未来发展的绿色生命。

2.2 红色文化与森林绿色布局

2.2.1 在市域范围采取 “星火燎原”式布局

以红色为理念,以绿色为布局。依托市域各级自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等自然遗产地,在加强保护的基础上,以这些自然遗产地为中心,作为“星星之火”,围绕每一颗“火种”,在一定半径范围内铺展森林旅游与休闲林业等绿色产业,形成“星星之火,燎原之势”,辐射带动周边发展。

保护和修复中心区自然遗产地的自然状态和完整性,在其周边开展合理利用。在中心,通过封山育林,使得森林朝向结构合理、质量提升、生物多样性提高、林分天然化的方向发展,成为本区域生态的稳定器、发展的驱动器、品牌的传播器。在周边,通过景观生态格局的构建,发展林业生态经济,包括生态经济林,有机林副产品、低环境影响苗木花卉(病虫害生物控制),以及生态休闲。

采取多种发展模式。在离城近或旅游资源极具特色处,以休闲林业为主线,围绕饮食与游憩配置产业类型。依托湘东区麻山镇幸福村、仙居农业等现代休闲林业园区等,借助森林人家建设模式,利用森林乡村良好的自然环境、优美的森林田园景观、独特的农家生活条件,结合林业产业基地,开展森林特色的休闲体验活动,服务城区居民,带动城郊休闲林业发展。

在交通便捷处,发展生态经济林或苗木花卉,辅以乡村旅游;地处偏远或旅游资源平淡处,发展竹林基地、林业产业基地建设。

2.2.2 在主城区范围采取“农村包围城市”式布局

以“农村包围城市”的方式,从外围山体到城乡结合部,再到城区,形成“森林包围城市之势”。以外围郊野公园环建设,使森林围合主城区;再以城区公园环建设,让森林走进主城区,最终深入到主城区的中心,即,萍乡的“中央公园”。

郊野公园环是城郊山地森林构成的城市生态屏障,也是市民的休闲场所。由仙峰岩森林公园、小金山森林公园、安源国家森林公园(安源片区),以及规划建设的萍水湿地公园和石硖冲国家生态公园等组成。通过封山育林,提高森林质量,加强与城区绿地的生态联系,构成完整的森林生态网络。同时,建设森林步道,连接城区绿廊和乡村绿道网络,让城区居民享受以徒步、山地车等慢行为特点的森林和乡野体验。

城区公园环由城区外环的一圈公园组成,是城郊森林和主城区林地或绿地之间的过渡带。由横龙公园、聚龙公园、萍实公园、玉湖公园、迎凤公园,以及规划建设的翠湖公园和硖石游乐公园等组成。要完善提升现有的衡山公园、聚龙公园、迎凤公园等公园绿地质量。新建以片林为主的公园绿地,如翠湖公园和硖石游乐公园等,形成主城区生态休闲环。

在主城区的中心,有大片绿地,构成了由虎形公园、鹅湖公园、秋收起义广场、沿萍水河带状公园所组成的中央公园,是城市居民最重要的森林氧吧和休闲场所。通过不断增加乔木种植的比例,适当减轻公园的人工化痕迹,强化森林生态服务功能,提高公园的景观质量,增加林下休闲空间,提高居民对公园游憩满意度。

2.2.3 红色森林步道

沿1927年秋收起义时工农革命军自上栗、芦溪、莲花向井冈山行进的路线,开辟“红色森林步道”,以行走感受“中国革命策源地”的历史价值。沿途设立解说牌,如“红军粮”(火棘),疗伤植物(何首乌等),映山红(象征工农红军的红色标志性植物),感受森林对于工农红军的巨大作用和森林魅力。

2.3 森林文化遗产传承与培育

萍乡森林文化建设特色是红绿结合,“红色”代表萍乡的历史,“绿色”代表萍乡的未来。两种文化的融合与传承正是森林城市得以永续发展的力量基石!

2.3.1 森林户外课堂

依托市森林苗圃、花木基地,在安源区科普植物园建设“趣味植物户外课堂”,引进特色植物,引发人们的好奇心,激发探究植物、探究森林、探究自然的兴趣。

2.3.2 全民参与森林城市建设

全民参与森林城市的建设,形成“我们的森林城市!我们的花草家园!”社会意识。提倡家家养花摆草。花草可以买,也可以从野外搜集播种繁殖,可以是栽培品种也可以是野味十足的野花野草。这些自种花草也是形成森林城市的地被组成部分。

由群众提供森林城市建设中见缝插针的“缝隙和针尖”,将市民的森林城市建设于点滴的方寸之间,靠民众将花草植物布满自己的城市,美化自己的家院。让花卉苗木的培育进入家庭、进入生活,来到眼前、来到身边。在种花植草的过程中,养成民众爱花爱草爱绿色的行为意识,形成植根于萍乡本土、百姓心中的森林文化。

3 结语

森林城市的目标,以绿色为底,体现生态功能;以文化为魂,体现城市特色;以经济为杠,体现惠民价值。森林城市的价值,在于构建城市的森林生态框架,保障城市的生态安全,改善城市的呼吸环境,提升景观面貌,提供休闲空间,增添城市生命活力,并以城市为中心惠及外围乡村由近及远逐层发展,是通过森林旅游或森林产业对周围乡村进行扶贫的重要方式。在森林城市发展中凸显地域文化、森林文化,并引导民众形成正确的生态价值观。

[1]蒋有绪.城市林业的发展趋势与特点[J].世界科技研究与发展,2000,13(5):16-18.

[2]王成,彭镇华,陶康华.中国城市森林的特点及发展思考[J].生态学杂志,2004(3):88-92.

[3]叶智.中国城市森林建设理念与实践[J].林业经济,2011(12):18-21.

[4]沈国舫.森林的社会、文化和景观功能及巴黎的城市森林[J].世界林业研究,1992(2):7-12.

[5]高小平.我国政府生态公共服务的基本属性/存在问题与对策建议[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2015(2):5-9.

[6]王雁,彭镇华,王成.21世纪国内外城市林业发展的趋势[J].林业科学研究,2003(6):748-753.

[7]吴澜,吴泽民.欧洲城市森林及城市林业[J].中国城市林业,2008,6(3):74-77.

[8]任军君.城市发展对文化特色的思考[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2011(3):127-128.

[9]单霁翔.从功能城市到文化城市[J].建筑与文化,2007(8):10-11.

[10]孙荣,汪阳.未来中国的宜居城市:战略与行动[J].学术前沿,2015(17):48-57.

[11]赵茗.创新型城市建设中的文化识别研究[J].中共青岛市委党校青岛行政学院学报,2010(2):106-109.

[12]叶智.生态文明、美丽中国与森林生态系统建设[J].世界林业研究,2014,27(3):1-6.

Thoughts and Practices of Featured Development of Forest City A Case Study of Pingxiang, Jiangxi

Zhang Yan1Huang Guilin2Ban Yong1

(1.Beijing Norland Eco Design Institute, Beijing 100102, China;2.Institute of Survey, Planning & Design, State Forestry Administrative, Beijing 100714, China)

This paper expounded the featured development of forest cities based on the physical character, natural resources and environment regime, economic and social development, and history & culture by Applying innovative thinking and by means of focusing on the diversified ecological space, the ecological public service supply, and the culture label of the forest city.With Pingxiang, Jiangxi as an example, efforts were made to explore the feature with which Pingxiang builds forest city which stress the leadership of culture, the service to urban citizens and the development of rural area. This pattern takes the various natural heritages in Pingxiang as a spark and the quotation of“A single spark can start a prairie fire” as the cultural elements, to develop green industries such as the forest tourism and forestry recreation around the sparks. Taking quotation from “Encircling the cities from the rural areas” as the cultural elements, the forest ecological layout was fulfilled from outer hills to suburban area and then to downtown area, which is similar to a wavy development and forms the trend of “Encircling the cities from the forest”. Finally, the inheritance and cultivation of forest cultural heritage in Pingxiang were elaborated.

forest city, urban-rural integration, red culture, urban ecology

2016-07-03

北京诺兰特生态设计研究院重点研发项目“城市自然化空间作用机制与构建技术研究”

张燕(1964-),女,硕士,高级环艺师,主要研究方向为生态城市与生态园区。E-mail:zhang_yan@norlandeco.com

10.3969/j.issn.1672-4925.2016.04.012