全日制工程硕士专业核心课程建设探索与实践

2016-09-19李继强雷登生龙学渊向祖平严文德

李继强,雷登生,龙学渊,向祖平,严文德

全日制工程硕士专业核心课程建设探索与实践

李继强,雷登生,龙学渊,向祖平,严文德

围绕全日制工程硕士工程实践应用能力培养这一主线,对全日制工程硕士的课程体系进行了系统优化,构建了课内外交互、多层次递进的“平台+模块+必修环节”的工程硕士课程体系,并对资源平台整合、专业核心课程案例库建设、混合式教学模式推行、多样化教学方法、课程“双及格”考核方式、教学质量监控体系等专业核心课程建设等6方面在工程实践应用能力培养中的作用进行了论述。

工程硕士;工程实践能力;课程建设;专业核心课程

我校自开展试点工作以来,紧扣“两业两域”(石油行业,冶金行业,安全领域和重庆地域)高级应用型人才需求,以“服务特需、突出特色、创新模式、严格标准”为指导思想,围绕学校研究生“2461”培养模式,深入开展专业学位研究生教育综合改革,坚持以实践应用能力培养为主线,系统推进课程建设,确保了研究生培养质量。3年来,通过优化课程体系,整合优质资源,推动案例库建设、创新教学模式和方法、改革考核方式、完善质量监控体系等措施,立项建设校级研究生优质课程7门,市级研究生优质课程4门,确保了实践应用能力培养贯穿理论课程教学、校内工程实践、企业工程实践和学位论文全过程,实现了课内外、校内外和环节间理论与实践的有机衔接,形成混合式教学模式和“双及格”方式考核的教学特色[1-2]。

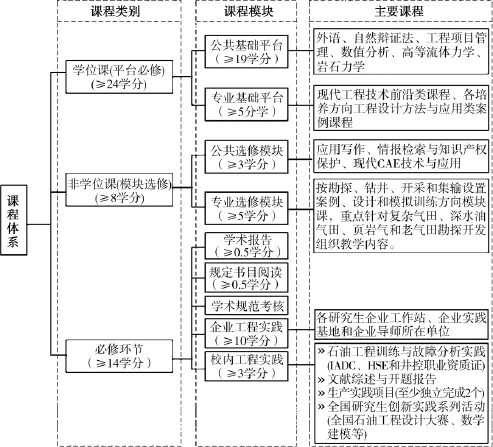

一、以应用能力培养为导向,优化课程体系

本着强化基础,突出需求,应用导向的原则,结合培养目标和学位要求,进行了知识、能力和素质的企业调研和论证,对课程体系进行了系统优化,并按设计流程分模块构建及优化教学内容,对课程名称、课程学习与实践的学时比重和课程学期安排进行调整,强化理论课程、校内工程实践、企业工程实践在培养上相互衔接,认知性、探索性、综合性、应用性的有机结合。构建形成了以实践应用能力培养为主线的课内外交互、多层次递进的 “平台+模块+必修环节”课程体系(见图1)。“平台”课程奠定研究生解决实际工程和技术问题的理论基础,由实践设计类课程组成;“模块”课程依据培养方向设置,由应用研究类课程组成,学生根据研究方向、个人兴趣和就业去向灵活选择,实现了课程选择以应用为导向的差异化;“必修环节”由专业实践、独立完成生产项目、参加全国研究生创新实践系列活动、学术报告、规定书目阅读和学术规范考核组成,多层次多形式实现学思结合,知行统一[3]。

以石油与天然气工程领域为例,将《数值分析》由最初的32学时增加为64学时,并增加了应用数值模拟软件进行模拟计算实践学时;将《油气井工程设计与案例》、《油藏工程设计与案例》、《采油工程设计与案例》、《油气储运工程设计与案例》4门专业核心课程由原第2学期开设调整为第1学期,与第2学期开展的全国研究生石油工程设计大赛形成衔接;将原选修课程内容与该4门课程进行了合并,按油气生产流程分模块构建教学内容,学时由32学时调整为64学时,并增加了案例训练学时,为进一步突出课程特色,将课程名称分别变更为钻井工程设计方法与应用、油藏工程设计方法与应用、采油工程设计方法与应用、油气储运工程设计方法与应用。同时,将校内工程训练项目专业方向工程软件应用、专业方向实验方案设计、专业方向工程项目设计、HSE训练、井控技术训练统一合并为石油工程训练与故障分析实践,并列为必修项目;新增“不低于2个完整的应用类技术类项目研究经历”和“参加全国研究生创新实践系列活动”选择性完成项目。

图1 课程体系(石油与天然气工程领域)

二、以实践创新能力培养为重点,整合优质资源

围绕课程实践、校内实践和研究生实践创新能力培养需要,依托重庆市安全生产监督管理局、石油企业等单位,通过整合校内外办学资源,大力加强研究生培养实践创新平台建设,近3年,投入3663.2万元形成7个优质创新实践平台,在建实践教学平台10个,按建设规划将在未来两年分期投入5500余万元。2014年,中海油渤海石油局与学校签订共建“海洋油气综合实训平台”协议,捐赠2座海上生产平台设备;与中海油天津分公司等石油企业联合共建“海上稠油热采及GAGD技术实验室”;2015年,中国石油东方地球物理有限公司与学校签订共建 “物探技术联合实验室”,并免费捐赠其自主开发的国际领先的GeoEast地震解释软件系统。目前已经建设完成储层预测实验室、油藏数值模拟、裂缝导流能力、高温高压物性流体测试、多相管流、岩石力学性质测定和集地-钻-采-输行业应用软件于一体的仿真训练室等实验室;在中石油西南油气田分公司、中石化中原油田和中海油天津分公司等大型企业建成8个企业研究生工作站,其中3个为国家级大学生工程实践教育中心。平台建设有力地支撑了从具体油藏区块地质研究、开发方案与调整、钻井工程到地面工程覆盖石油勘探开发全流程的课程教学、综合训练和创新能力培养[2]。

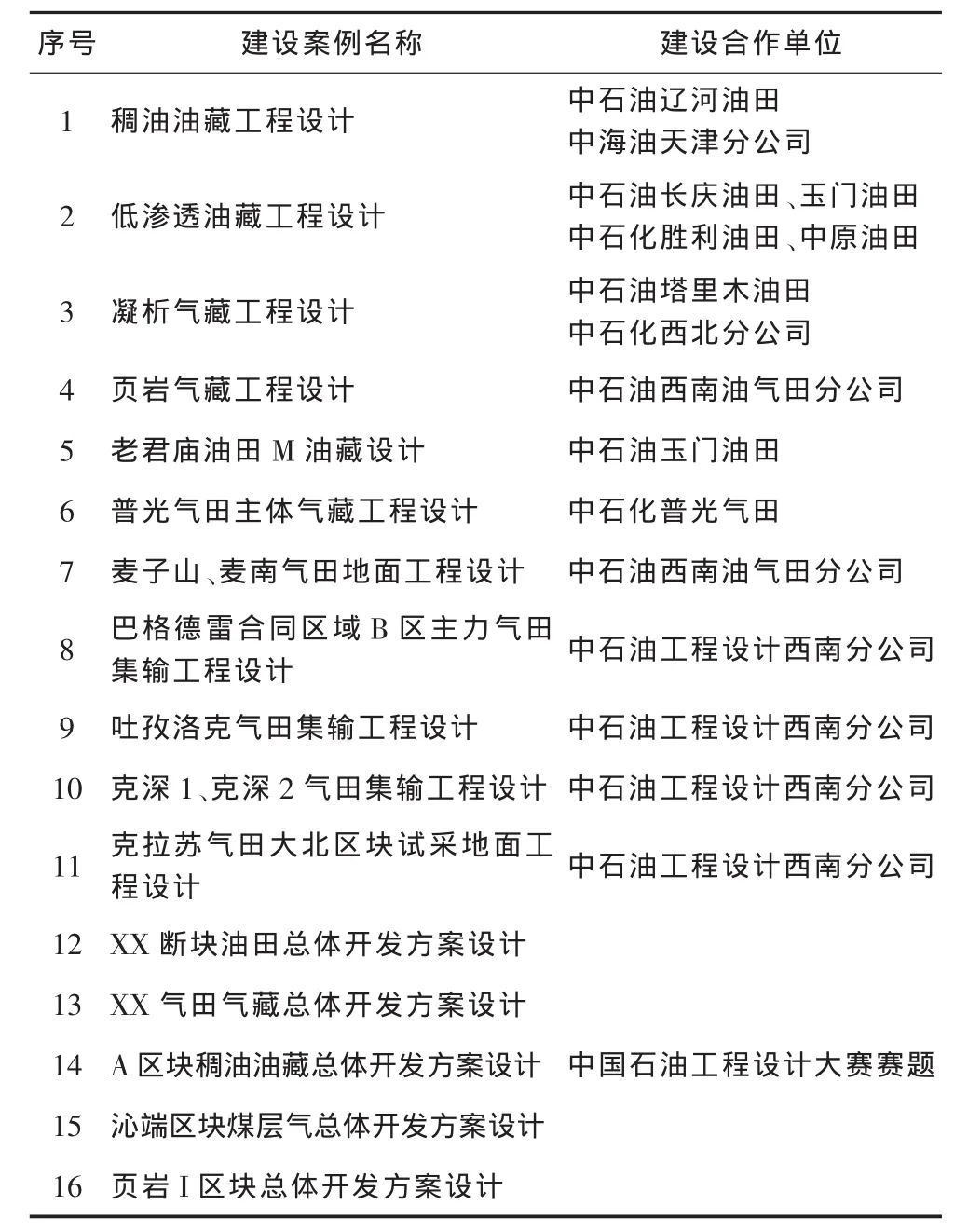

三、以校企合作开发为途径,推进专业核心课程案例库建设

依托企业研究院所和企业导师等资源,以我国典型油气藏基础地质资料作为案例开发数据,借助已投入油气田开发实际使用的案例,与企业专家共同开发了覆盖我国主要油气藏区块的总体设计方案16套(表1);同时结合导师承担的科研项目、历年中国石油工程设计大赛赛题等资料开发子案例84个,形成了形式多样且具有一定广度和深度的课程实践教学案例资源库。

四、以提升教学质量为根本,推行混合式教学模式

充分利用建成的实践教学平台和拥有的专业软件,变知识讲授型传统教学模式为理论学习、平台训练、案例实践、校内教师与行业专家授课相结合的混合式教学模式,使学生熟练地掌握本领域工程设计的内容、步骤、规范要求和技术手段,具备本领域工作岗位要求的系统工程设计能力,为从事本领域相关工程设计和运行管理打下基础。

表1 案例库列表

教学组织分两个阶段,第一阶段为“理论学习+平台实训”,按设计流程分模块授课,边学习、边实训。第二阶段为案例实践,在进行系统案例实践训练前,聘请企业专家到课堂进行一次现场实际工程设计案例系统讲解,学生从建成的案例数据库中随机抽取设计案例基础数据,独立完成系统的整体工程设计,教师监督辅导[4-5]。

混合式教学模式将学生的知识学习过程、应用知识解决实际工程问题的能力、研究方法和研究手段的训练集中融入课堂教学,教师将解决工程问题的核心技能和经验传授给学生,让学生初步具备解决本领域某一方向现场问题的核心能力。通过整合多方面教学元素,满足学生的多元化需求,提高其实践能力和综合素质,从而更加有效地实现课程教学目标。

五、以体现教学实效为关键,采用多样化教学方法

采用师生互动的启发式、讨论式教学方法,培养学生的学习兴趣和参与意识。平台训练过程中采取引导和个别辅导的方法,及时对学生提出的问题加以点拨、探讨,鼓励学生思考并解决问题,以培养学生的学习兴趣和参与意识。教师的作用主要是启发、引导、组织和考核,通过设置问题调动学生主动思考、自学、互相讨论,分享各自在查阅资料和试验过程中学习到的相关知识,获得多样化的解决方案。

采用目标驱动教学方法,培养学生的创新能力和综合素质。教师给出训练项目和目标,主要由学生根据任务目标完成方案设计的各个环节,如资料查找、方案设计、仿真模拟、实验测试、数据分析与处理等。这种方法使学生任务目标明确,充分发挥学生的自主性,有利于培养其独力工作能力。基于项目目标驱动的教学环节包括分模块案例实践和综合案例实践,要求学生选择题目后,在教师指导下独立完成。教师只是向导和顾问,帮助学生在独立研究过程中克服各种困难,引导学生在实践中如何学习新内容、发现新思路、掌握新方法,培养了学生的合作精神、解决问题和创新等综合能力。

六、过程考核与结业考核并重,实施课程“双及格”考核方式

为强化学习过程考核,实施“双及格”考核方式,即学生平时成绩、课程结业考核同时合格,才能通过考核。“双及格”成绩由过程考核成绩和综合案例设计成绩构成(表2),其中过程考核总成绩由各模块过程考核成绩加权得到(各模块权重根据具体内容的重要程度确定),各模块过程考核成绩由知识模块的平时成绩和模块考核成绩2部分构成。综合案例设计由平时成绩、设计报告成绩和答辩成绩3部分构成。课程总成绩由模块考核和综合案例设计考核加权求和[6]。

表2 考核方式及成绩构成表(油气田开发方向)

七、以持续提升教学质量为目标,完善教学质量监控体系

为确保教学效果和教学质量,达到课程教学目标,从参考教材选用、讲义编写、教学团队组建、教学过程监督、教学质量评价等方面出台了具体管理办法及规定[4]。聘请有丰富教学科研经验的教师和企业技术、管理专家成立了校院两级研究生教育督导委员会,对影响教育培养过程的关键环节进行检查监督和定量评价;组建教学质量反馈研究生信息员队伍,及时反馈教师及学生课程教学状态和师德师风情况;同时坚持说课研讨,不断优化教学设计,并于每学期期中举行教学质量座谈会,收集学生对研究生教育的意见(表3),及时反馈改进[7-8]。

表3 教育质量问卷调查

八、结语

课程学习是我国学位和研究生教育制度的重要特征,是保障研究生培养质量的必备环节。我校研究生课程建设,充分遵循认知事物的客观规律,围绕“理论—实践”交互组织的思路,依托校企合作,开发了较为丰富的工程综合案例库,采用了混合式教学模式,实施了多样化的教学方法和“双及格”考核方式。学校立项建设的7项优质课程中,数值分析、石油工程岩石力学、钻井工程设计方法与应用、油藏工程设计方法与应用4门核心课程获批为重庆市研究生优质课程;学生在参加与课程教学环节紧密衔接的工程实践环节“全国研究生创新实践系列活动”(全国研究生数学建模竞赛、中国石油工程设计大赛等)中,获得奖励30多项(100余人次),2014年9月,2013级研究生刘洪伟发明的“3D抛光技术”通过中央电视台“发明梦工场”现场获得200万元的专利转让费。改革实践成果在《中国教育报》、《学位与研究生教育》等报刊杂志进行了专题刊载。

[1]苏堪华,龙学渊,官正强,等.石油工程实验教学内容改革探索:面向工程实践能力培养[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2014(4).

[2]苏堪华,龙学渊,曾顺鹏,等.面向工程能力培养的石油工程类专业实验室开放管理模式探索[J].教育教学论坛,2014(6).

[3]钟昆明,陈国发,李伟,等.新建本科院校特色课程体系构建研究与实践:以重庆科技学院为例[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2013(5).

[4]吕静静.开放大学混合式教学新内涵探究:基于SPOC的启示[J].远程教育杂志,2015(3).

[5]苏小红,赵玲玲,叶麟,等.基于MOOC+SPOC的混合式教学的探索与实践[J].中国大学教学,2015(7).

[6]袁迎中,戚志林,严文德,等.“油藏工程”课程教学思考[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2014(9).

[7]陆媛,罗琼.浅议全日制工程硕士专业学位研究生教育质量保障机制[J].中国电力教育,2010(33).

[8]杨雷,廖国江.全日制工程硕士实践能力测评基础推论[J].高等工程教育研究,2015(5).

(编辑:刘姝)

G643

A

1673-1999(2016)08-0133-04

李继强(1973-),男,硕士,重庆科技学院(重庆401331)石油与天然气工程学院正高级工程师,研究方向为油气田开发理论和油气藏数值模拟;雷登生(1979-),男,博士,重庆科技学院石油与天然气工程学院副教授,研究方向为油气田开发理论和油气藏数值模拟;龙学渊(1984-),男,硕士,重庆科技学院石油与天然气工程学院副教授,研究方向为油气储运工程;向祖平(1978-),男,博士,重庆科技学院石油与天然气工程学院高级工程师,研究方向为油气田开发理论及应用技术;严文德(1979-),男,博士,重庆科技学院石油与天然气工程学院高级工程师,研究方向为油气田开发理论、油气藏流体相态理论及油气藏数值模拟。

2016-05-24

重庆市研究生教育优质课程《油藏工程设计与案例》;重庆科技学院研究生教育教学改革研究项目“石油工程方向研究生校内工程训练模式改革与实践”(YJG2014Y003);重庆科技学院教育教学改革重点研究项目“油藏工程类虚拟仿真实验教学资源建设研究与实践”(201505);重庆科技学院高等教育研究课题“基于应用技术型大学的师资队伍改革研究——以石油工程专业为例”(GJ201408)。