湖北郧西(上津)方言音系研究

2016-09-18郭沈青

李 旭,郭沈青

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

湖北郧西(上津)方言音系研究

李旭,郭沈青

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西宝鸡 721013)

本文描写了湖北省郧西县上津镇方言的声韵调系统、音韵特点和同音字汇。从中不难看出,它既具有西南官话和中原官话的特征,又具有江淮官话黄孝片的特征。

郧西上津方言;语音特点;同音字汇

一、概说

郧西县位于鄂西北边陲,汉江中上游北岸,鄂陕两省交界处,地处东经109°25′—110°42′,北纬32°45′—33°16′。正东及东南与郧县接壤,正北与山阳、西北与镇安交界,西南与旬阳、正南与白河毗连。境内多山,多属秦岭东段余脉,海拔千米以上的山峰达64座,主要分布在西部,东部为低山丘陵区,海拔多在500—800米,地势西北高东南低。全县总面积3509.6平方公里,总人口50.66万人①此人口数为2012年统计数据。。

郧西历史悠久,夏商属禹贡梁州之域,春秋战国时期交替为秦、楚所控制。西汉已有长利县辖今县境东南,三国既有平阳县领今县境西北。西晋太康五年(284)置郧乡县,领今县境东南。南朝梁大同四年(538)建上津县,辖今县境西北。隋唐时期上津县分别隶属上洛郡和商州,郧乡县分别属于淅阳郡和均州。元至元十四年(1277)郧乡改属郧县,隶属均州襄阳路。大德六年(1302)上津县降为镇,隶商州奉元路。至顺元年(1330)上津划归郧县,隶均州襄阳路河南行省。此后上津时而独立时而属于郧县。明成化十二年(1476),割郧县西部地区和上津东部地区建郧西县,此后郧县、郧西上津并存,同属郧阳府。清顺治十六年(1659)裁上津县并入郧西县仍属郧阳府。民国初属襄阳道。1947年县境分别为郧西县、上关县、镇安县所辖,三县均隶豫鄂陕边区第四专区。1949年恢复郧西县辖境,1950年全县改属郧阳专区。郧西县今属十堰市管辖,有18个乡镇。城关镇位于郧西县东南部,距十堰市约108公里,是县人民政府所在地。

郧西县地处秦头楚尾,人杂南北数省,由于明清两代的移民,境内方言分歧颇大。境内有江淮官话、赣方言、西南官话等。上津镇辖区颇大,本文记录的上津镇方言是指集镇中心区域的方言。本文主要发音人均为上津镇伍峪坪村人(伍峪坪村距镇政府仅一公里左右,和集镇方言无差异),他们是:刘秀财,男,1955年生,只会讲本地话;李洪梅,女,1964年生,主要讲本地话,也会讲普通话;李旭(笔者),男,1992年生,会讲本地话和普通话。遇到发音差异较大的地方,如古入声字今读的声调,疑母细音的读法等,以发音人刘秀财的口音为主。

二、声韵调

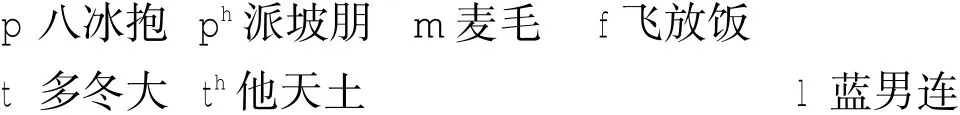

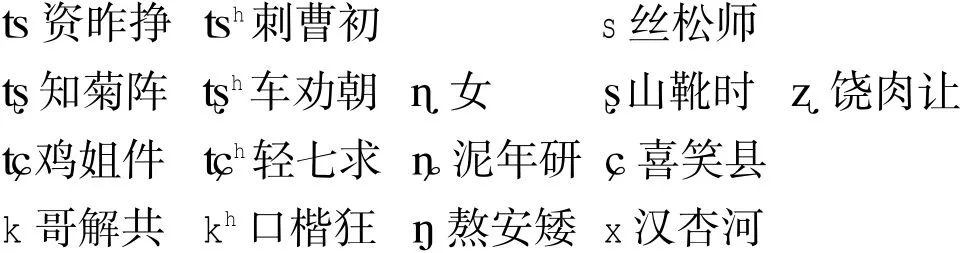

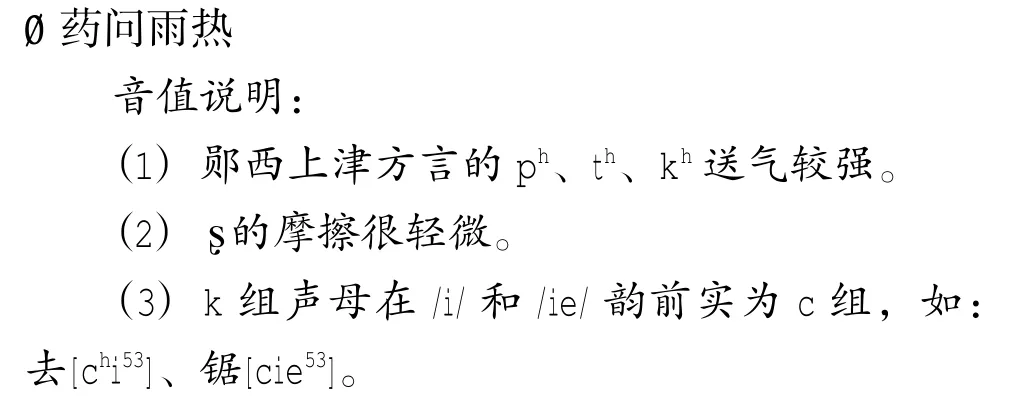

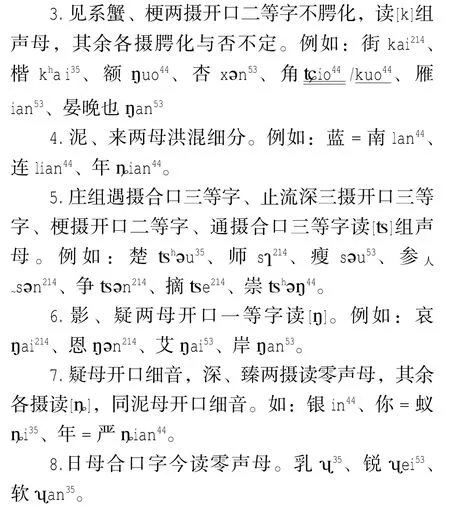

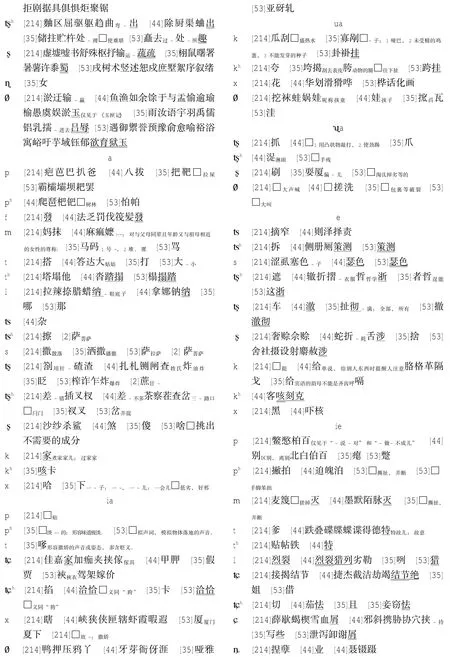

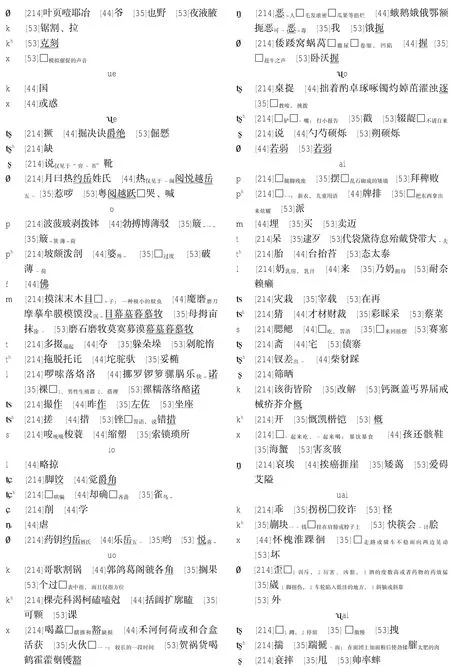

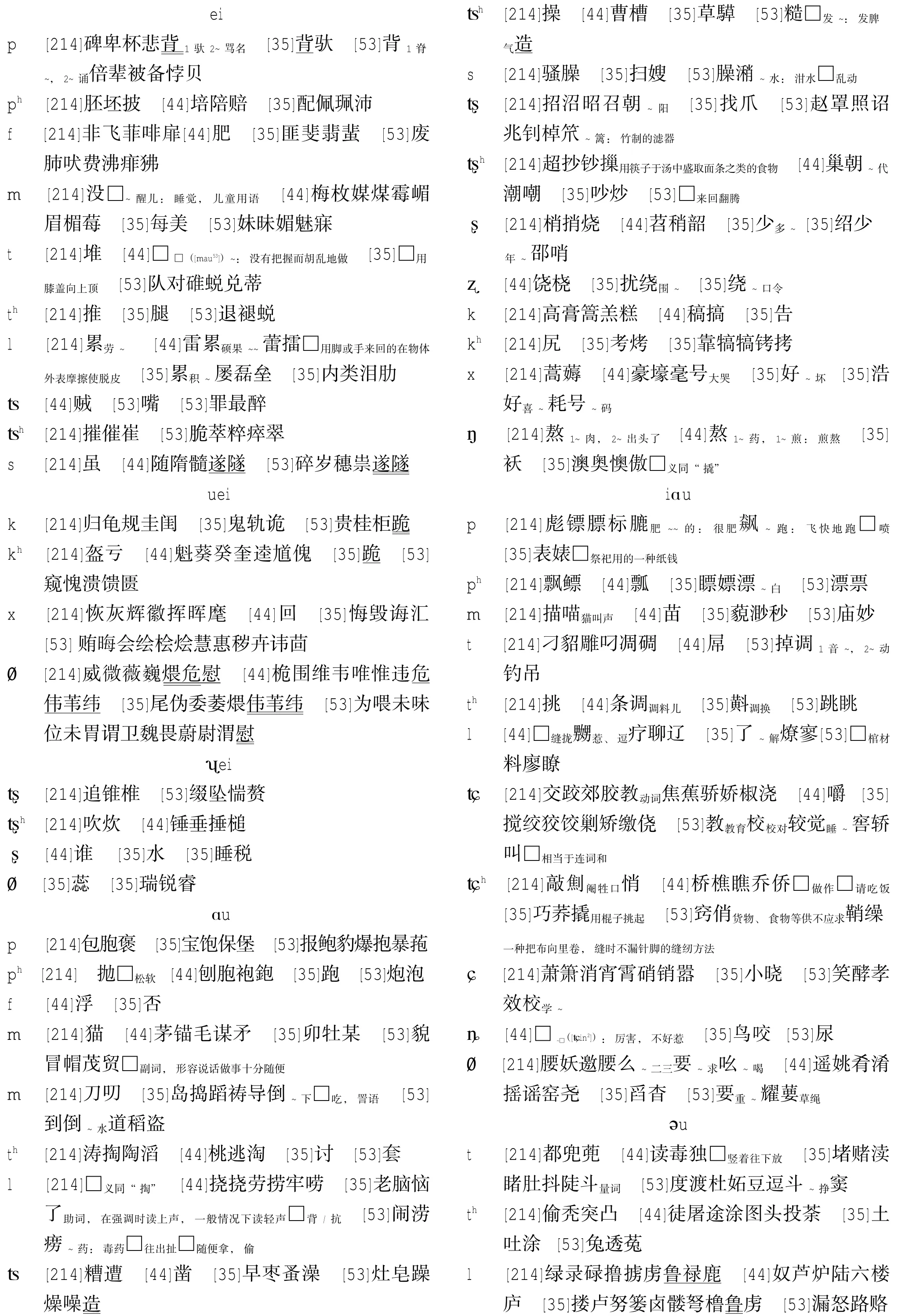

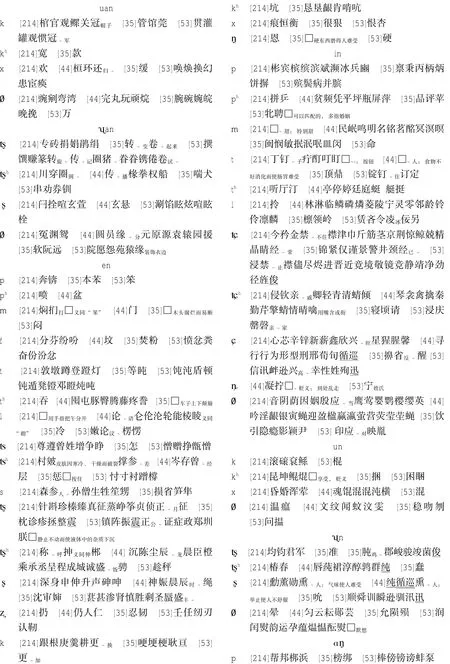

(一)声母:24个,包括零声母在内

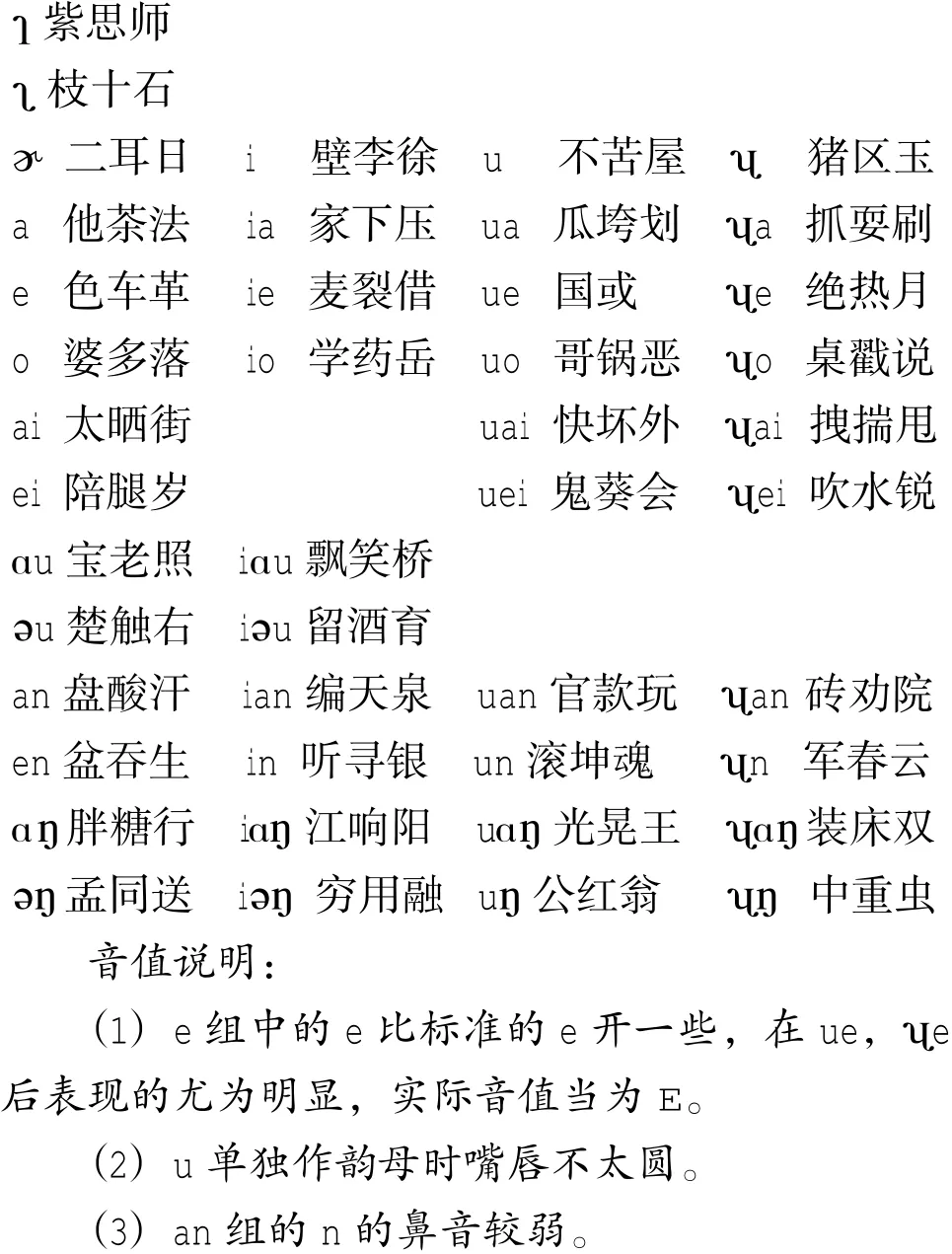

(二)韵母:44个

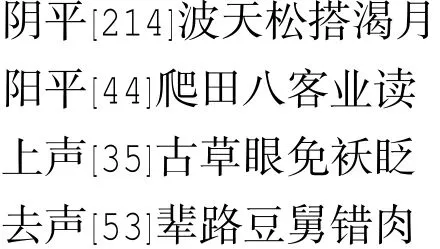

(三)声调:4个

三、音韵特征

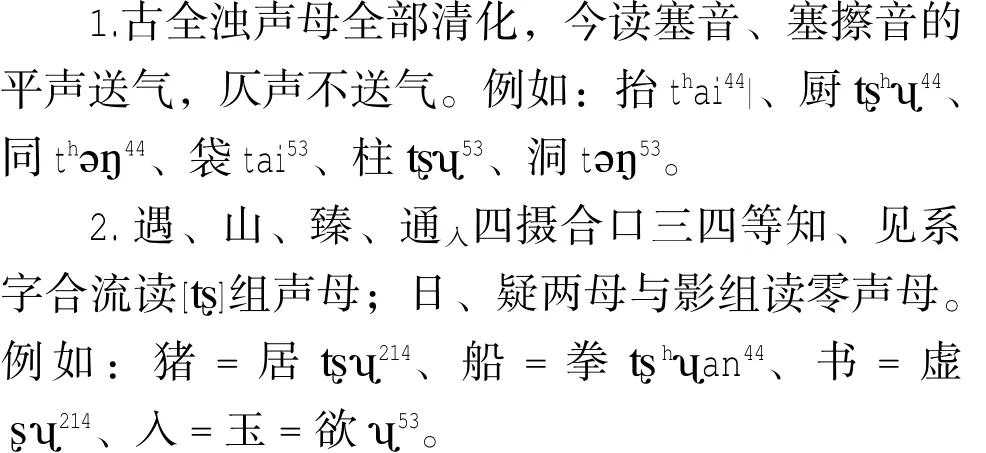

(一)声母特征

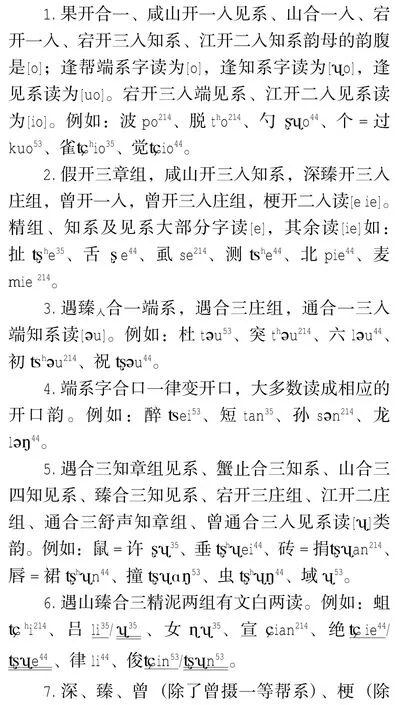

(二)韵母特征

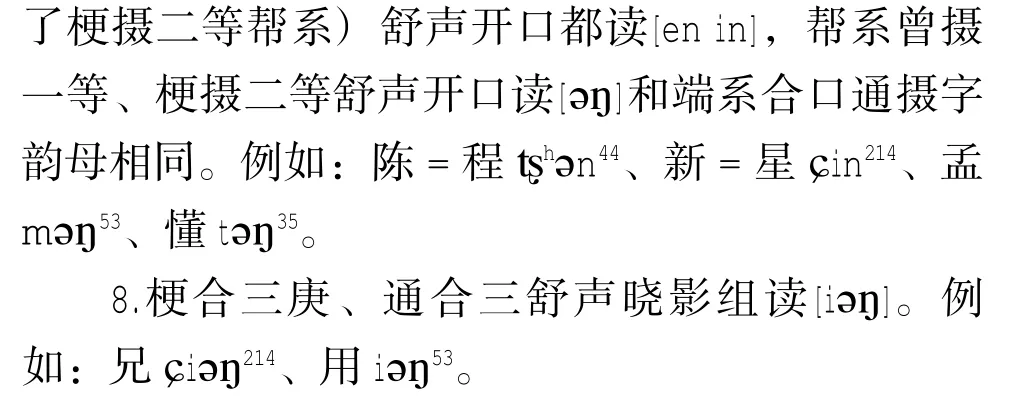

(三)声调特征

1.平声分阴阳。古清母平声归阴平,古浊母平声归阳平。

2.去声不分阴阳。古去声、全浊母上声皆归去声。

3.入声不独立成调。全浊入多归阳平;清次浊入多归阴、阳平,且归阴平、阳平比例相当。

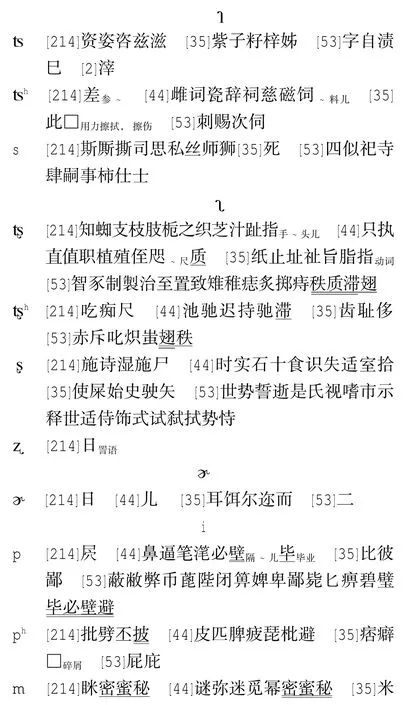

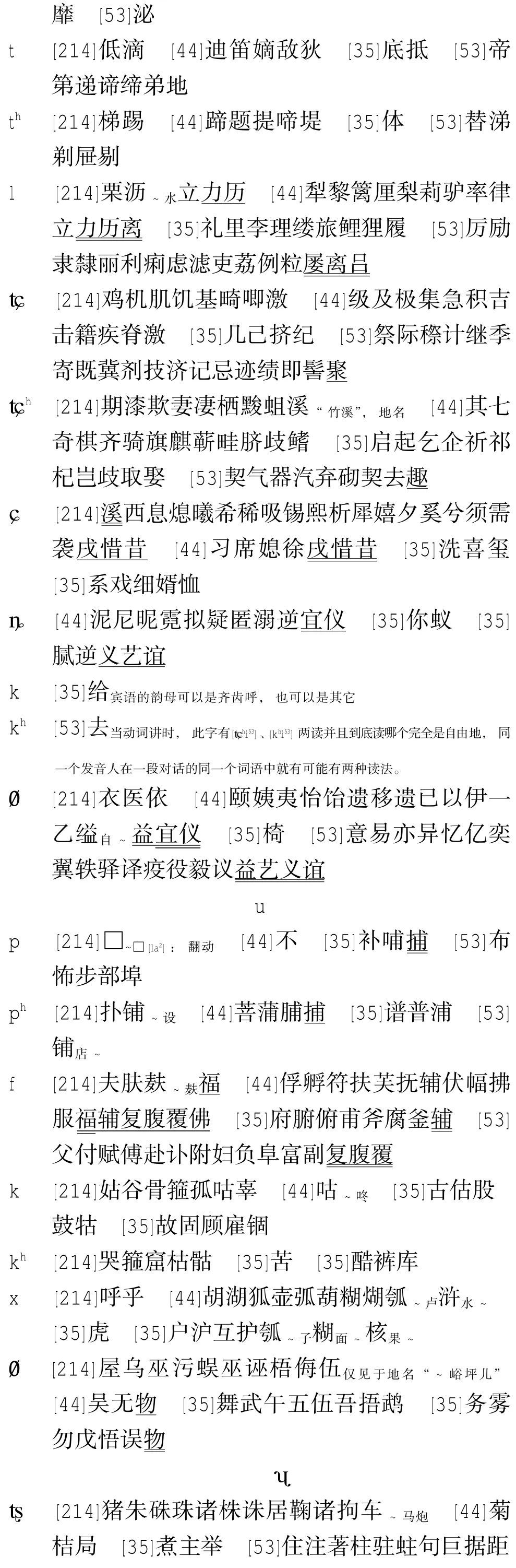

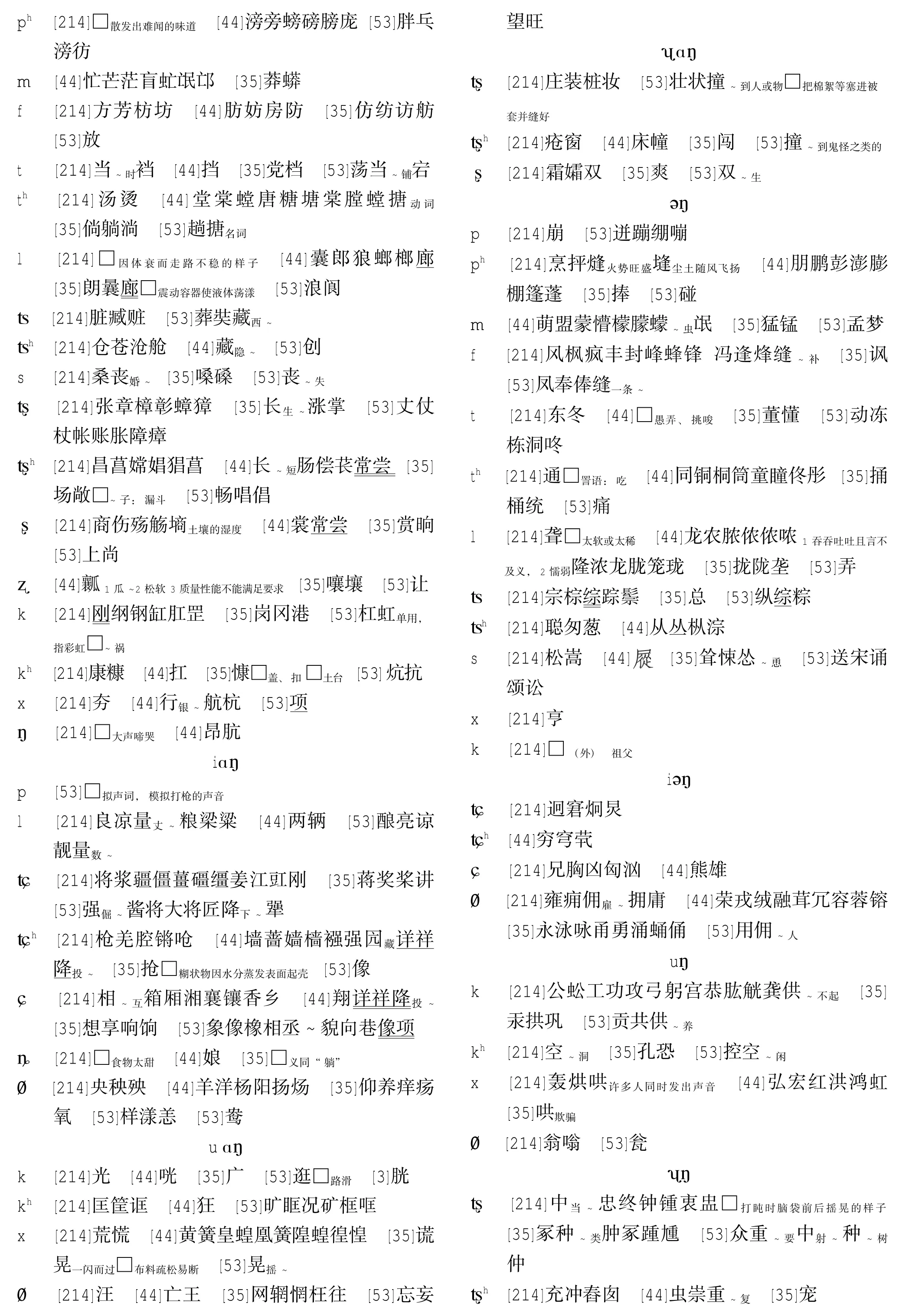

四、同音字汇

字汇收录郧西上津方言单字音。字汇依据依据郧西上津方言韵母、声母、声调的次序排列。轻声用单数字表示。注文用小字,“-”代表本字。“□”为有音无字,本字待考的字。白读下加单横线表示,文读下加双横线表示。

[1]郭沈青.陕南客伙话语音研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[2]湖北省郧西县地方志编纂委员会.郧西县志[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1995.

[3]中国社会科学院语言研究所.方言调查字表[M].修订本.北京:商务印书馆,1981.

【责任编校周政】

H17

A

1674-0092(2016)04-0063-10

10.16858/j.issn.1674-0092.2016.04.014

2016-01-18

陕西省哲学社会科学重点研究基地重点项目“关陇方言与陕南方言的比较与层次”(13JZ008);宝鸡文理学院重点项目“汉中方言的比较与历史层次研究”(ZK11036)。

李旭,男,湖北郧西人,宝鸡文理学院文学与新闻传播学院硕士研究生,主要从事汉语方言学研究;郭沈青,男,山西平遥人,宝鸡文理学院文学与新闻传播学院教授(三级),哲学博士(澳门大学),主要从事汉语方言学与历史语言学研究。