中部地区新型城镇化质量动态综合评价

2016-09-14阮陆宁

阮陆宁

内容摘要:推进新型城镇化建设、提升新型城镇化质量是促进中部崛起战略的重大举措,对中部地区未来经济与发展具有重大意义。本文从中部崛起视角对新型城镇化内涵进行了重新探讨,从人口城镇集聚、经济集约高效、生态环境文明、基础设施建设、城乡统筹发展五个方面构建了新型城镇化质量评价指标体系,运用时序动态综合评价方法,并以2009-2014年统计数据,对中部六省新型城镇化质量进行了动态综合评价与分析。结果表明:中部六省新型城镇化质量整体不高,尚有很大的发展空间;省际差异较大,区域发展不均衡。

关键词:中部地区 新型城镇化 城镇化质量

引言

改革开放三十多年来,伴随着经济的高速增长,我国城镇化水平大幅上升,在快速推进城镇化道路上取得了令人瞩目的成绩。但与此同时在住房、就业、环境、教育、医疗、等方面暴露出许多矛盾和问题,严重阻碍了我国城镇化的可持续健康发展,有悖于建设和谐社会的主旨。近年来我国大力推进新型城镇化建设,自2004年在国家层面首次提出“中部崛起”计划,旨在依托现有基础,调整产业结构,推进工业化和城镇化,到党的十八大正式提出走中国特色新型城镇化道路,再到2014年中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提出了提升城镇化质量,优化城镇化格局的新要求,明确了提升新型城镇化质量将是今后国家推进新型城镇化的主要目标和重点任务。在此背景下,基于中部崛起视角对新型城镇化的内涵重新探讨,建立一套评价新型城镇化质量的评价体系十分必要,这不仅有利于我们加深对新型城镇化内涵的理解,明确新型城镇化发展方向,科学的、高效的推进新型城镇化建设,而且有利于横向和纵向对比新型城镇化质量,及时发现并解决在推进新型城镇化过程中出现的各种问题,对提高中部地区各省新型城镇化建设水平,提升新型城镇化发展质量,加快中部崛起具有十分积极的意义。

现有文献对新型城镇化质量的研究主要集中在四个方面:一是新型城镇化质量的内涵与特征(彭红碧、杨峰,2010;俞芳,2012;何平、倪萍,2013;);二是新型城镇化质量评价指标体系(沈宏超、洪功翔,2015;吕丹等,2014;杨惠珍,2013);三是提升新型城镇化质量的战略选择与提升路径(晏玲菊,2014;方创琳、王德利,2011;李楠、易松华,2014;曹飞,2014);四是省域新型城镇化发展质量评价及内部差异分析(叶菁、刘卫,2015;续亚萍、俞会新,2015;汪丽、李九全,2014;冯煜雯等,2015)。这些研究基本都是在宏观层面上对新型城镇化质量进行定性分析,内容也比较分散,对新型城镇化质量的评价集中以单个省份为研究对象,专门针对中部地区新型城镇化质量的研究基本没有。另外,研究方法都限于用熵值法、层次分析法、主成分分析法、区间数AHP等常规方法进行指标赋权,然后用线性加权汇总模型计算新型城镇化质量得分,这些方法在实际运用过程中都只能对截面数据进行静态处理,难以对新型城镇化质量发展这个动态过程进行客观评价。基于此,本文在对新型城镇化内涵重新探讨的基础上,尝试建立一套适合中部地区的新型城镇化质量评价指标体系,运用时序动态评价方法对中部地区新型城镇化质量进行定量综合评价,以期在微观层面上量化中部六省新型城镇化发展质量。

新型城镇化质量综合评价指标体系

(一)新型城镇化的内涵

关于新型城镇化的内涵,许多专家学者进行了大量的研究,但由于各研究人员所在行业、领域的针对性和研究重点不同,各家说法不一,目前还没有形成明确统一的定义。本文主要从以下五个方面对新型城镇化的内涵重新概括:一是以人为本,不同于片面追求城镇人口数量和规模的传统城镇化,新型城镇化更强调人的主体地位。以人为本一方面是通过户籍制度改革,放宽户籍限制,合理有序的将农业人口转为城镇人口,另一方面通过公共服务的均等化,保障农村转移人口在住房就业、子女教育、社会保障等方面的合法权益;二是经济高效,经济的高速发展为新型城镇化提供坚实的物质基础,新型城镇化的有序推进又为经济发展构建良好的外部环境,二者相辅相成。但从历史经验和发展现状来看,经济越发达的地区,城镇化质量越高,反之则越低,城镇化是经济增长的结果;三是生态文明,传统的粗放式的城镇化缺乏科学合理的建设规划及环保意识,对生态环境造成了巨大的伤害,严重影响了生态平衡。新时期将生态文明作为限制因素纳入到新型城镇化建设的各方面与全过程,以减少新型城镇化的各项措施对生态平衡的破坏,提高新城镇化的质量;四是功能完善,基础设施建设和公共服务完善与人们的生活息息相关,也是新型城镇化最直观的体现。在新型城镇化的建设中,不仅要建设好城市交通、信息通畅等设施硬件,而且要完善好公共服务均等化等政策软件;五是城乡统筹,由于地理环境的限制和政府政策的影响,造成我国城市和乡村在医疗保障、教育科技、就业环境、公共服务等方面的巨大差距,严重阻碍了各类生产要素的自由流动与国民经济的健康发展。新型城镇化将综合考虑城乡具体情况,充分发挥政府规划与市场调节作用,科学合理的配置生产要素和各类资源,逐步缩小城乡差距,加快城乡一体化进程。

综上所述,本文认为新型城镇化是以人为核心,以经济高效为发展动力,以生态文明为发展原则,以功能完善为发展内容,以城乡统筹为发展目标,最终实现经济,社会与环境和谐发展的城镇化。

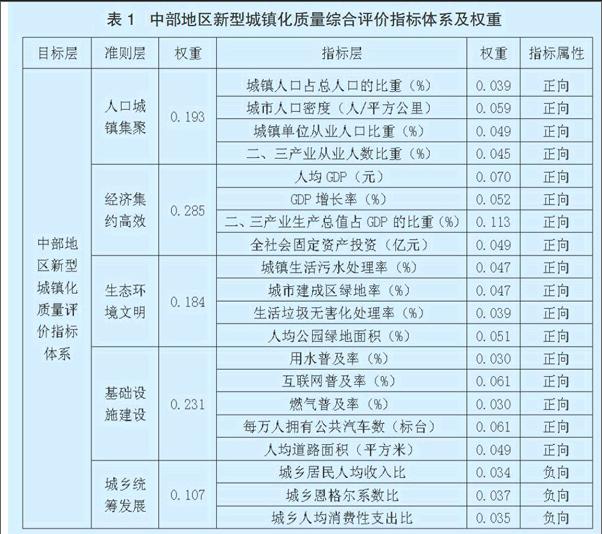

(二)构建评价指标体系

基于上述对新型城镇化内涵的分析,参照已有的研究成果,本文从人口城镇集聚、经济集约高效、生态环境文明、基础设施建设以及城乡统筹发展五个方面,构建新型城镇化质量评价指标体系(见表1),以期全面反映中部地区新型城镇化发展质量。

数据来源、研究方法与评价结果

(一)数据来源与指标标准化

本文原始数据主要源于2009-2014《中国统计年鉴》,部分数据由笔者根据原始数据计算得出。设原始指标时序立体数据表为{xij(tk)}其中xij(·)表示第i个评价对象的第j个评价指标的值,tk表示第k个年份。

(三)结果分析

1.新型城镇化水平综合分析。从整体上看,中部六省新型城镇化质量综合得分从高到低依次是湖北(0.605)、安徽(0.574)、湖南(0.495)、江西(0.485)、山西(0.477)、河南(0.407),平均得分为0.507,整体水平不高。从中部六省内部来看,新型城镇化质量综合得分最高省份湖北与得分最低省份河南得分相差0.198分,得分极差比较显著,六省在人口城镇集聚、经济集约高效、生态环境文明、基础设施建设、城乡统筹发展等分指标得分极差不尽相同,分别为:0.057、0.068、0.059、0.158、0.040,区域内部发展不均衡。导致这种情况的原因主要有两点:第一,中部地区居于大陆腹地,相比东南沿海地区缺乏地理优势,交通、信息不发达,在一定程度上阻碍了资本、劳动力、技术等要素的流动;第二,中部地区经济较为落后,二三产业发展不足,难以转移大量的从事农业生产的人口,使得农村人口无法有效向城镇转移,从而阻碍了新型城镇化质量的提升。

2.准则层评价结果分析:

第一,在人口城镇集聚方面,山西、江西、河南三省位居前三,人口集中度较高,城镇人口密度较大,相比之下湖北、湖南、安徽三省人口城镇化水平反而更低,这主要与在快速推进城镇化进程中对城镇化的片面理解有关,经济实力更差的省份更多的追求人口城镇化,所以前三省城镇人口比重更大,人口城镇化水平更高。

第二,在经济集约高效方面,湖北、安徽排在前两位,湖南、江西居中,山西、河南排在后两位。湖北在经济集约高效方面得分最高,主要是湖北在经济发展方面竞争优势明显,人均GDP高,GDP增速快,全社会固定投资多;山西的产业结构比较单一,经济增长对资源的依赖性较强,科技贡献率低,在国家建设“两型”社会的大背景下,经济增速显著下降;江西和河南则都是农业大省,经济较为落后,发展速度缓慢。

第三,在生态环境文明方面,江西得分最高,河南、湖北、安徽、湖南、山西分居其后。江西在生态环境文明方面具有明显的领先优势,这不仅得益于江西先天的生态环境优势,也得益于以鄱阳湖生态经济区为主的一系列生态发展规划;山西在该方面处于最后位置,主要是因为山西是资源型省份,除资源以外没有主导产业,经济发展对资源环境的依赖性较强,破坏性较大。

第四,在基础设施建设方面,湖北、安徽、山西居于前三位,湖南、江西、河南居于后三位。安徽和湖北得分较高,这主要与两省经济发展水平较高有关,基础设施建设经费主要由政府财政负担,经济的高速发展为基础建设提供了资金保障。需要指出的是,河南该项指标得分仅为0.031,与其他五省有明显的差距,这主要是因为相比其他五省,河南经济基础最差,总人口最多,在人均拥有公共汽车、人均道路面积指标上有明显的劣势。

第五,在城乡统筹发展方面,六省得分普遍偏低。一方面是因为城市和农村在资源禀赋、地理环境、政策环境等方面差异较大,城市具有先天性的优势;另一方面是现阶段市场发育仍不完善,城市相对农村资本回报率更高,各类生产要素总会向城市集聚,城乡二元经济结构并没有得到有效的改善。

结论与建议

本文从中部崛起视角重新探讨了新型城镇化内涵,对中部六省新型城镇化质量进行了动态综合评价和比较分析,研究结果表明中部地区新型城镇化质量在整体发展方面具有同质性:新型城镇化质量整体不高,尚有很大的发展空间;在具体分项指标发展方面存在差异性:各分项指标得分省际差异较大,区域发展不均衡。

由此,本文提出以下建议:

第一,区域内交流合作,提高经济创新活力。经验表明经济发展水平越高的地区新型城镇化质量越高,本文的研究也表明新型城镇化质量排序与经济集约高效排序高度一致,新时期国家颁布了《长江中游城市群发展规划》与“一带一路”新国家发展战略,为中部地区新型城镇化建设提供了政策支持,中部六省应充分利用国家政策,积极引进产业区际转移,加强和完善区内合作机制,创新区域合作思路,加强城市之间的合作和城市群的发展,提高经济活力和动力。

第二,合理规划,打造区域特色。中部地区新型城镇化建设质量省际差异较大,因此中部六省应以中部崛起战略和国家新型城镇化规划为契机,分层次逐步推进新型城镇化建设,根据各省发展环境的比较优势来进行区域总体规划,合理布局各地产业布局,集中精力发展特色产业,走中部地区特色新型城镇化道路。

第三,厘清制约新型城镇化质量的因素,明确对策方向。制约各省新型城镇化质量的因素不尽相同,湖北在人口城镇集聚方面的得分较低,未来应合理有序的促进农村人口向城镇聚集;安徽在城乡统筹发展方面得分较低,安徽应坚持人本发展,不断提高人民生活质量,缩小城乡差距;湖南在人口城镇集聚和生态环境文明方面得分较低,在推进新型城镇化的进程中应合理规划,促进经济社会发展与人口资源环境相协调;山西在生态环境文明方面得分较低,未来应积极探索市场化的生态补偿机制,大力发展循环绿色经济;江西和河南在经济集约高效和基础设施建设方面得分较低,未来两省应调整产业结构,强力推动科技创新,围绕战略性新型产业,促进经济发展升级,不断完善基础设施建设。

参考文献:

1.彭红碧,杨峰.新型城镇化道路的科学内涵[J].经济研究,2010(4)

2.俞芳.城市化质量内涵研究述评[J].经济论坛,2012(12)

3.何平,倪萍.中国城镇化质量研究[J].统计研究,2013(6)

4.沈宏超,洪功翔.新型城镇化质量测度指标体系及实证研究——以安徽省为例[J].农业现代化研究,2015(5)

5.吕丹,叶萌,杨琼.新型城镇化质量评价指标体系综述与重构[J].财经问题研究,2014(9)

6.杨惠珍.我国新型城镇化形势下城镇化质量评价指标体系的构建[J].经济研究导刊,2013(20)

7.晏玲菊.城镇化质量提升的理论逻辑与路径选择[J].学习与实践,2014(2)

8.方创琳,王德利.中国城市化发展质量的综合测度与提升路径[J].地理研究,2011(11)

9.李楠,罗松华.新型城镇化:质量反思与路径选择[J].求索,2014(5)

10.曹飞.新型城镇化质量测度、仿真与提升[J].财经科学,2014(12)

11.叶菁,刘卫.湖北省新型城镇化质量时空特征分析[J].统计与决策,2015(5)

12.续亚萍,俞会新.基于熵值法的河北省新型城镇化质量评价[J].商业经济研究,2015(16)

13.冯煜雯,杨洁等.陕西省新型城镇化质量综合评价及空间分异研究[J].理论导刊,2015(2)

14.汪丽,李九全.新型城镇化背景下的西北省会城市化质量评价及其动力机制[J].经济地理,2014(12)

15.续亚萍,俞会新.基于主成分分析的我国新型城镇化质量评价[J].工业技术经济,2015(7)

16.王福林,任文香.基于区间数AHP的我国新型城镇化质量评价研究[J].农业经济与管理,2015(1)

17.黄磊,朱洪兴,杨叶.中原经济区新型城镇化质量综合水平研究[J].资源开发与市场,2014(30)

18.杨璐璐.中部六省城镇化质量空间格局演变及驱动因素——基于地级及以上城市的分析[J].经济地理,2015(1)

19.郭亚军,姚远,易平涛.一种动态综合评价方法及应用[J].系统工程理论与实践,2007(10)

20.郭亚军,钟田丽.兼顾“功能性”与“均衡性”的综合评价方法及应用[J].中国软科学,2001(6)