让心理课“动”起来的行动研究

2016-09-10韩少凤

韩少凤

[关键词]心理课堂;高中;行动研究

一、发现问题

作为一名高中心理教师,在繁重的学习压力下,要想为与考试分数无关的心理课争取课时真的很不容易。在学校领导的重视下,这个学期终于开设了心理课。我根据教材认认真真地备好了课,怀着无比激动与兴奋的心情,走上了讲台。然而一节课结束,我却垂头丧气地走出了教室。我原以为学生会对心理课很感兴趣;原以为他们愿意积极参与其中;原以为他们会乐意分享自己的经验;原以为……所有的以为都仅仅是“我以为”。现实是他们面对老师的提问无动于衷,现实是原本让他们交流讨论的时间却用来讨论明星八卦,现实是有些学生游离于课堂之外埋头干自己的事。那么怎样才能调动学生的积极性,让学生“动”起来,打动学生的心灵呢?带着疑问,我展开了行动研究。

二、计划

(一)重新审视教材

为了找到问题的症结,我首先把目光投向了教材。《高中生心理健康教育》(广东省出版社集团)是2004年出版的,距今已经将近10年,在这10年里内容没有做过任何修改,很多内容对于我们的90后学生来说,都已经过时。很多素材学生早已通过其他渠道看过或听过,如果再在心理课堂上给他们呈现这些内容,对他们的触动并不大,他们甚至会觉得无聊无趣!而且教材本身强调的是理论,而心理课强调的是感受和体验,所以完全按照教材那一套来备课是走不通的。

(二)学生兴趣调查

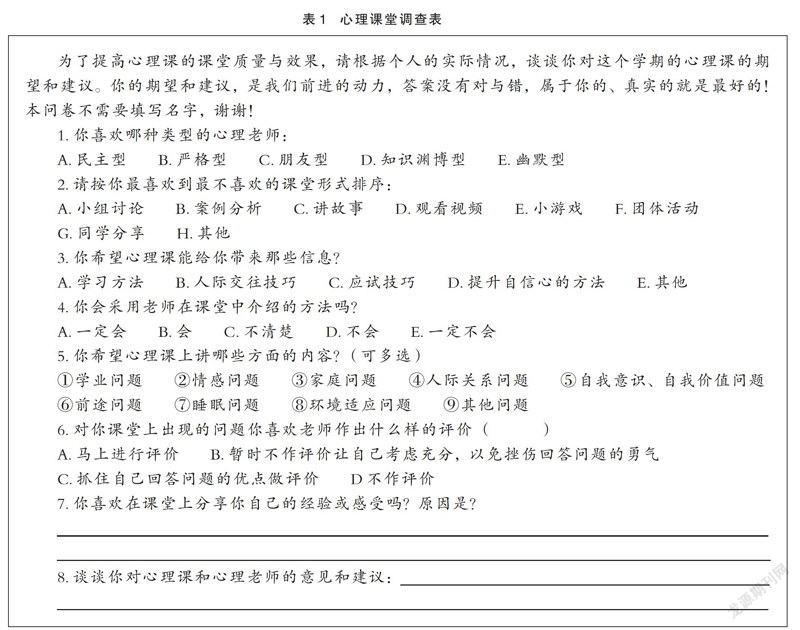

心理课应该上什么内容呢?谁最有话语权?当然是学生。为此,我设计了调查问卷,了解学生对心理课的期望和兴趣所在。调查问卷见表1。

(三)积极收集素材,认真整理

针对教材中素材陈旧的问题,我选择积累那些对学生而言更有吸引力的素材,尤其是发生在学生身边的真人真事。我一般会通过以下这几个途径来寻找素材。

一是通过心理辅导。在心理辅导中,学生会把自己在学习中和生活上遇到的问题与我探讨,对于那些具有普遍性和典型性的案例,我会提炼(为了保护学生的权益)后把它放在课堂里让学生讨论。

二是从班主任那里了解学生的情况。班主任是与学生相处时间最多的老师,多向班主任了解情况,有助于更深入地掌握学生的最新情况。例如,我在准备“沟通,从心开始”这节课的时候,虽然我知道很多学生都不善于沟通,但是并不了解具体情况。通过跟班主任的接触,我了解到学生不善沟通的原因和表现,这就为课上更有针对性地启发学生提供了很好的材料。

三、行动与反思

(一)第一次心理课“动”起来的行动与反思

通过调查,发现学生比较感兴趣的是同学之间的沟通问题。于是我就设计了“沟通,从心开始”这节课。我吸取了上一次的教训,不是生搬硬套教材,而是从一对共同生活了50年的老夫妻居然不知道对方吃东西的喜好的故事引入,引出我们的生活需要沟通这个主题。接着是一个热身活动,让学生听一段录音,听到某些字的时候要做出反应,以此来考察学生倾听的水平。接着是“耳边传话”的游戏,突出“耳听不一定为实”的道理。再到“牵引”这个环节,在教室里摆设路障。两人一组,A戴上眼罩,将手交给B,B口述指引A行进。然后交换角色,改变路障。通过这个环节强调沟通中的信任问题。整节课下来,学生的反应积极多了,听故事的时候很投入,在每个环节都能参与进来。但活动过后似乎又没有留下什么。这种仅停留于形式的心理课并没有真正发挥它的作用,必须再对方案做出调整。

反观教案里每个环节的素材都很好,但似乎搭在一起就有点中心不明确。沟通要求我们学会倾听、表达、信任、分享,沟通里包含的内容这么多,很难在一节课里讲深讲透,与其这样,倒不如再细化,选其中的一个来讲透,这样才更有针对性,操作起来也更明确。于是,我把目光放在了倾听上。倾听,是人际交往中最基本的技能之一,是沟通的重要环节。学会倾听,有助于发现别人的真正需求,有助于缩短人与人之间的心灵距离,在相互帮助和尊重中满足自我发展的需要。倾听,是有效沟通的重要一环。

(二)第二次心理课“动”起来的行动与反思

我把“沟通,从心开始”改为“学会倾听,让心靠近”,通过“抓住心”这个热身游戏,引出要学会倾听的主题。然后通过角色扮演,同桌两人,分别完成相应的任务。A的任务:请你认真地给同桌讲一讲你周末的经历或这次月考,时间不少于一分钟,不多于一分半钟。B的任务:对方的任务是给你讲一件事。要求你在听的时候或东张西望,或收拾东西或做出其他动作;还可以打断他突然转到其他的话题。做这些的时候,请你稍微自然一些,不要让对方觉察到你是故意这么做的。然后通过脑力激荡这个游戏,让学生谈谈不良倾听行为有哪些,良好的倾听行为有哪些,通过大家的共同讨论形成共识。最后通过选出身边善于倾听的同学这个环节来给学生们树立榜样。

这样下来,课堂的思路明显清晰多了,而且层层深入,一环扣一环,学生也能紧跟老师的步伐,随之思考、积极讨论。但还有一点令我困惑:一到分享环节,部分学生往往保持沉默,是什么原因导致这种局面呢?

主要原因应该有以下几点:

(1)问题情境的创设。一个好的问题往往能激发学生的思考,而我在课堂上却没有创设好这个问题情境。比如,在讨论的时候,我是这样直接提问的:“不良倾听行为的表现有哪些?良好的倾听行为又有哪些?”这样的问题毫无感情色彩,学生听了觉得可答可不答。但假如我把它换为:“什么样的行为表现会让你在说话的时候觉得不舒服、觉得对方不重视呢?又有哪些行为表现会让你觉得舒服,觉得被尊重?”首先,把感受的主体放到学生个人身上,使他们感到这个问题与他们密切相关;其次,重视他们的情感体验,这样就更能激发他们表达的欲望。

(2)课堂情境的创设。在课堂上学生不愿意表达自己的感受,主要涉及两个问题:“想不想说”和“能不能说”。“想不想说”主要关系到上文提到的问题情境和“说”的氛围。为了营造“说”的氛围,可以在课堂里插入一些背景音乐,如班得瑞的《春野》、理查德·克莱德曼的《思乡曲》、柴可夫斯基的《天鹅湖》等。背景音乐的渲染更能调动学生的情绪,激发他们分享的愿望。对于“能不能说”这个问题,要让学生感受到这个“说”的环境是安全的,打消后顾之忧。

(3)以“动”带“动”。这里包含了两层含义。一是以活动引起学生的感动。学生通过亲身参与到活动中,在活动中体验,而不仅仅是停留于理论的讲解,这样更能激发他们的感受。二是以少数人的“动”引发多数人的“动”。在心理课堂上,总有一部分人是比较容易触动的,先从这部分人入手,让他们分享感受和体验,其他人也会在他们的带动下乐于分享。

(三)第三次心理课“动”起来的行动与总结

结合之前几次经验,我又重新调整了教案,调整了“抓住心”“感受倾听”和“脑力激荡”这几部分的提问方法,加入了“我需要的倾听”这个环节。在这个环节里,我是这样启发学生的:倾听如此重要,然而我经常听到有些同学发出“越长大越孤单”的感慨。小的时候,我们可以毫无保留地说出自己的心里话和感受,因为总有人会认真倾听我们的需求。然而,慢慢长大了,我们身上所背负的东西也沉重了,父母的期望,老师的期盼,学习的压力等等,我们真的很需要有人能倾听内心的声音,分享我们的快乐和忧愁。每个人对于倾听都有自己的要求和期望,那么,你渴望别人怎样倾听你?

在这节课里,学生们都很乐意分享自己的感受,也很善于倾听别人的经验。

四、总结

经过一段时间的探索,现在我的心理课堂上,学生们已经开始“动”起来了。在活动环节积极参与,在分享环节乐于分享。我想,只有真正从学生的实际需要出发,激发他们思考,为他们提供一个沟通与交流分享的平台,相互学习,相互促进,这才是最能感动学生心灵的教育吧!

(作者单位:广东省从化市第五中学,广州,510920)