“中教育”观视域中的生态“大”课堂

2016-09-10田宝宏

田宝宏

学校提供的不仅是读书的机会,更是个体融入社会的过程体验。若学校与社会绝缘,教育与生活绝缘,这在学理上就说不通。所以,学校是学习的地方,也是生活的地方。学校就好比一方池塘,每个生命在这里各取所需,相互关照,共同融合,构成生机盎然的池塘世界。“中教育”观视域下的生态“大”课堂,所重视的正是师生之本我生态的锻造,关注的也正是学校生活世界里的人。

一、“中”字与“中教育”观

汉字是华夏民族思维模式的具化形态,也是使华夏民族特定思维模式得以传承、发展的重要载体。

1.“中”字意蕴,妙在其“中”

研究不难发现,河南人常说“中”(此处读“zhǒng”)。在河南人话语体系中,“中”字四声全有,依据不同的语言环境,其语调在四声之内不断变化,这看似简单,却很有内涵并颇具特色。其实这是河南人在说话过程中,经思考后,对事物前前后后、上下左右的诸种关系所做出的一个判断,包含着思维、定义和结论。比如,向某人求证做某件事情可不可以时,河南人常常做如下的表达:“你说,中还是不中?”“中,中,老中!”。其发音往往是这样的:“中(zhóng)还是不中(zhōng)?”“中(zhōng),中(zhōng),老中(zhǒng)!”在这里,其语言借助读音的变化,表达的不仅是一种认同,而且是一个思维、判断和价值认定的过程。

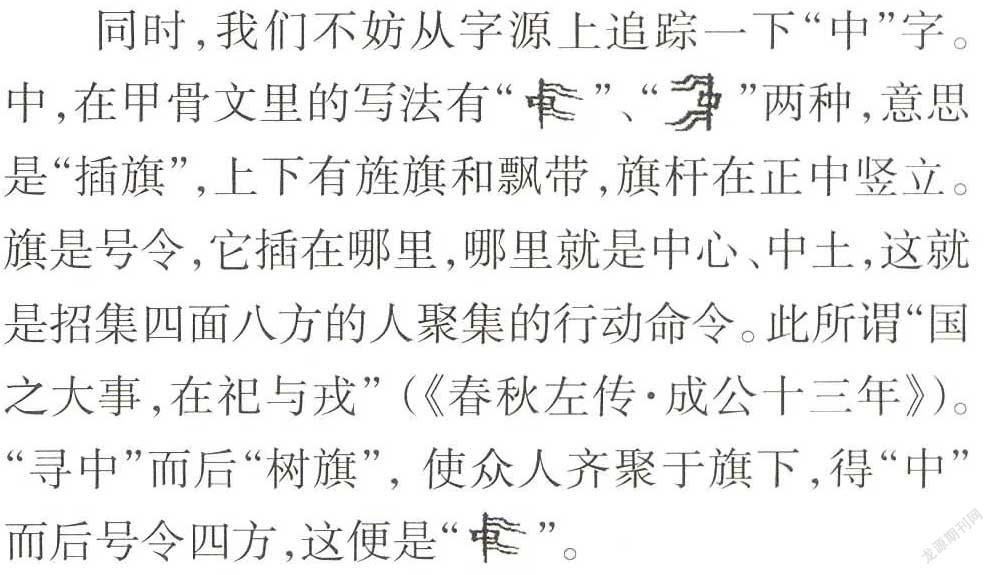

“中”字延伸而来,就是事物相对不变的规律性。甲骨文的“中”里上下飘扬的是旗帜和飘带,它们随风而动,忽而向南,忽而向北,这正代表着大自然的规律。其虽然有固定不变的规律,但规律的表现形式是多种多样的。所以,我们既要认识“中”的稳定性,又要看到“中”会随着时空的转移而有不同的表现,需要人们根据实际的情况去判断、去分析、去把握。

正是在“中”字的启发之下,成就了我们学校的“中教育”观。在我们的“中教育”观里,每个人都有独特的个性,独特的生理条件,独特的心理条件、心理个性。若我们把每个人的特点都找到了,这就是“中”;但“中”绝不是千篇一律的,我们还要找到每个人的独特性,因其材施其教,这才是关键所在。

2.以“中”字的智慧做大做强“中教育”观

“中”字本身,在我们看来,兼具时间和空间两种基本属性。从时间的角度讲,儒家谓:立身行事,要合乎时宜,无过与不及,往往把“时”与“中”连起来,有“时中”之说。“蒙亨,以亨行,时中也。”(《易·蒙》)孔颖达,疏日:“谓居蒙之时,人皆愿亨,若以亨道行之,于时则得中也。”从空间的角度讲,“中”含有正当中之意。《易·乾》:“龙德而正中者也。”朱熹释本义:“正中,不潜而未跃之时也。”

在应试教育体制压迫之下,现在的中学教育,往往把中学办成一种模式,批量生产“人才”。而现实的召唤,让我们感受到了问题之严重,感受到了教育从某种层面上抹杀了人性这一重要元素。所以,我们试图以“中教育”思想,去指导我们的行为,指导我们的管理,进而创造出一个新的、以实践论证为依据的有思想的学校。立足于中学的治理与发展,我们尝试从哲学层面“问中”,从人文主义的角度“寻中”,从实践层面开始“执中”而“得中”,进而做自己的“中教育”。

“中”道隐映,熠熠生辉。我们努力寻找教育之“中”,并赋予学校优秀品格。依托中原地区独一无二的地理和文化,借助郑州九中群体六十年的教育实践,学校确定了以“中”为核心的学校价值观。它主要包括“精一执中”的学校精神和“修己达人,九德惠风”的校训。“精一”强调聚人之精神于一,唯精才能诚,才能认识天地万物,才能无私无畏,探索真理,继而发现真理。要达到“精一”,就必须做到天人合一、人我合一与知行合一。“执中”要求以“精一”为基础去寻中、问中,把握事物运动、变化、发展的各种联系,遵循规律,追求真理。“精一执中”的内核既是潜心向学的人文精神和创新精神,又引领着师生树立特立独行的批判精神。我们雕琢“基于课标”的课堂生态,打造独特的“中”文化生态校同,把对学生的关怀、人格的尊重、督学的严格融入多样的课堂生态之中,以孕育出师生间良好的情感状态,构建课堂之生态。

“精一执中”始于“修己”,任何德行的养成,学问的获得,真理的探索,事业的成功,都源于“修己”,但旨在“达人”。“九德惠风”就是对德的最高境界的表述,“九德”是对“修己”的具体要求。立足于修己的郑州九中,其对社会的影响,通过每个教师施教于每个学生,再由每个学生拓展到每个家庭,而后辐射到整个社会,成为和畅之惠风。执行“一”之标准,行于“中”之内涵,学校生活世界也悄然发生着变化。

“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”。在“这个被称作学校的地方”,基于“中教育”观和“种子的信仰”,我们构建生态“大”课堂:我们尊重差异,欣赏差异之美;我们理解个性,让彼此和睦相处;我们呵护教育生态的多样性,让它们在学生的世界里存在着,并和学生一起,美美地生长……

二、“中”文化意境中的生态“大”课堂

中学基础教育,无论怎么说,终归要落到实践层面上。我们的教育若能“时中”“正中”而“执中”,也许就能“得中”。我们的学校便可以做到“适当其时,恰如其分,恰到好处”。正如《礼记·中庸第三十一》:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”

我们借助“中”和“中教育”,使郑州九中“特立”,区别于一般意义上的学校。为此,我们开始尝试从“理念识别、环境识别、行为识别”三个层面,打造独特的学校识别系统,让哲学与文化引领学校生活世界的真正变革,开启“中教育”,打造“中”文化意境中的生态校园。

1.生命体的成长要有合适的生长环境,才能形成独特的“本我生态”

“我不相信,没有种子,植物也能发芽,我心中有对种子的信仰:给我一片土壤,我一定能茁壮成长!”正如梭罗所言,种子极其需要适合其生长的生态土壤。

在生生不息的世界里,事物之间相互交谈、回应,形成复杂的对话与生态体系,然后,每粒种子才能在特定的“土壤”中重生。教育生活中教师和学生成长之“本我生态”的形成,同样需要适合其成长之土壤。而学校生活世界这一“土壤”生态是否具有创造l生、人性关怀、批判精神;是否平等、尊重、多元、可选择;是否顺从人的天性,关注细节,重视教育话语下的“弱势群体”;我们的教育思想该如何抽枝发芽?我们到底在追求什么样的教育理念?如何做才能体现综合素养的培养,体现真正的以人为本……这些问题正被郑州九中“生态大课堂”之价值追求所强力叩问。

基于对“人”的哲学追问,我们致力于构建生态“大”课堂。生态“大”课堂是运用生态学原理与方法,研究课堂教学现象及其规律。它将课堂教学及其生态环境相联系,并以其相互关系及其机理为研究对象,采用生态学的方法来剖析课堂教学的内外部系统,从而分析课堂教学生态功能并揭示生态教学基本规律,是课堂教学和生态学相互渗透的结果。生态“大”课堂是把学生、教师、学习内容、学习方法、学习评价和学习环境看成一个教学的生态系统,并以此来建立一种整体的、多样的、和谐的、可持续发展的课堂形式,是一种符合学生生理特征和学习生活习性的课堂形态。这样的生态系统是一个实践活动整体的、师生交互作用的动态系统,即让教师和学生的生命实体在良好的条件下自然、和谐、自由地生长。

2.坚信“种子”的信仰,致力构建文化、心理、行为和谐共生的生态

人们常常用“生态”来定义许多美好的事物,如绿色的、健康的、美的、和谐的事物等。“生态学”被赋予了整体相关、动态平衡、可持续发展等概念。这与“中教育”观不谋而合。

于是,我们以“尊重、唤醒、激励生命”为核心理念,用联系、互动、发展的观点来重新审视教学情境中的师生关系,注重教师素养、学生特质、教学内容、教学环境的协调共生。在教学过程中,我们将诸如“协同合作”“伙伴关系”“相互依存”“生命性”“共生性”“民主性”“对话性”“创造性”“多样性”“开放性”“整体性”等教育生态意识贯穿其间,通过优化课堂生态环境,来培养学生的创造力与感悟能力,使师生成为合作的探索者、平等的对话者、创新的学习者。

我们从“教育生态”和“本我生态”的角度来思考。在教育上所信奉的已不再是“优胜劣汰”,而是“共生主义”,努力培养一种“教育生态良心”。无论是“教师教”,还是“学生学”,都呈现出持续性、生态性的特点。这是一种整体“共生”的优雅和千姿百态的美,这是一种真实的有助于个人内心成长的生活。我们学校生活世界里的主人追求:精神上的独立,生活中的解放,固守“笃志好学”的心灵,找到自我,找到个人的特色,唱出自己的歌,并逐步创立一种本我文化和独立精神。

我们依师生之“本我生态”,在理论和实践上开展了一系列研究和探索,打造出了具有鲜明特色的“教师教”和“学生学”,改善了教育生态。这些做法在有力促进学校教学质量持续提高的同时,也让学校生活世界里的每一个人都能活得有尊严且更加幸福,让更多的学生快乐地投入到学习中来,投身到学校生活世界里,让我们的教育生活更像生活。

三、生态“大”课堂之价值追问

分数的极致化运用导致的长远的深刻的社会问题发人深省,所以,我们以学生社团的方式变分数交往为特长交往。当然,我们也借助这样的改革,来改善人际关系,改善生活,进而改变学校生态。

这个被称作学校的地方,所重视的正是师生之“本我”生态的锻造,关注的也正是学校生活世界里的人。我们尽可能提供“多样性”,让学生做出选择,让更多学生投入到自己喜爱的学习中来。当前,我们的创新教育实践探索立足于实现“价值中立、思想共生”,追求个体创新性、独立性思维品质的生成,着眼于对学生创新意识的培养,重点推出创新课改项目,优化课堂生态,增加选择和实践机会。学校将“领袖潜力唤醒课程”作为学生品格拓展的基点,不断以校园特有的方式尊重生命,打造具有九中鲜明特色的“教师教”和“学生学”。尊重学生本我生态,提高学生自主发展能力,激发学生个体潜能,培养有“本土情怀、国际视野”的人才。

“生态大课堂”视域下的师生,正用自己的脚走路,用自己的手创造,且更大胆地说出自己的思想。直指教育价值本质的生态“大”课堂,也正在激发学生的求知欲望:在每天都爆满的图书馆中体现,在因坐席不够而坐在地上听“博士大讲堂”的学子身上体现,在三尺讲台的自由表达中体现,在每一个九中人身上洋溢着的自信与朝气中体现。

“生态大课堂”视域下的学校生活世界,也正悄然发生着变革:社团招新时的“百团大战”;校同辩论赛的激烈争鸣;毕业季歌友会、跳蚤市场;学生各类团体自发自觉的爱心、志愿行动;学代会参政议政、管理校园之热情;“德苑”“惠中廊”“听雨轩”畔,流动着歌者、击者、论者、辩者、议者,洋溢着豪气、朝气、正气、才气……我们的生态“大”课堂时刻关注生活在学校里的每一个人,也正在努力使学校生活世界里的每一个人都能健康、快乐、有尊严、更加幸福地生活。

不少人常以西方哲人康德的问题为根本问题——“我能知道什么,我应做什么,我能期望什么,人是什么”。作为教育人,我们也常思考并不懈追求和实践这些问题,这让我们倍感此生的快乐也许不是生命本身,而是向更高生活境界上升时的种种艰辛。

怀揣着对“中教育”远景的期望,我们努力让教育的价值目标超越校舍而延伸到更广阔的领域。这不仅是一种愿望,而且是一种需求,一种达到内心平静与幸福的源泉。我们也更愿:我们的思想像树一样抽枝发芽,成为鲜活的常青树,成长在我们所耕耘的园地里。

四、生态“大”课堂所产生的影响

与其他地方不同,校园颇具“中”文化特色,更具生态意义。多年来,在躁动不安的现代社会中,我们坚守自己的家园,扎根真土地,怀寂寞求真之心境,寻求教育之本真、心灵之归属。我们努力打造以“中”为核心的生态校园,用哲学与文化引领学校生活世界的真正变革,在很多方面起着积极的示范引领作用。

2010年,我校承办了全国高中课堂教学模式改革与创新研讨会。我校的“分课型构建课型教学模式”研究与全国各地专家、教育者共同分享;我校被评选为“全国十佳现代学校”;河南省教育厅批准我校为“河南省创新教育实验试点学校”;成功举办“第一、二届亚太青年学生领袖大会”,来自全球17个国家和地区的近400名青年学生参会,我校以实践课程的方式完美表达了对教育的价值理解和追求,提升了校本课程的国际影响力。我们的课程《“精一执中”学生领袖潜力唤醒课程开发与实施》,在“河南省基础教育教学成果评比”中获得省级一等奖。学校被河南省教育厅批准为“首批河南省普通高中多样化发展试点学校”(学科特色类);成立了河南省首家“博士”工作室,建立了“河南省博士后研发基地”、学校博士后研发基地与河南大学博士后流动站,共建“河南省教育学博士后联合研究开发基地”;连续十一年荣获“郑州市高中教育教学先进单位”……

在郑州市校本教研推进会成功举办十周年之际,我校的“生态大课堂建设”和“微格教研——郑州九中校本教研实效性探索”,分别得以分享和推广,“让教育更有特色”无疑是对我校内涵发展和校本教研品质的认可;同样,在河南省2014年中小学名校长高峰论坛上,我校做了题为《这个被称作学校的地方——郑州九中生态大课堂的校本实践与同仁们商榷》的主题发言,与会专家的高度评价,印证了我们校本实践方向的正确性。

(编辑 刘泽刚)