走私犯罪案件法律适用问题探析

2016-09-10

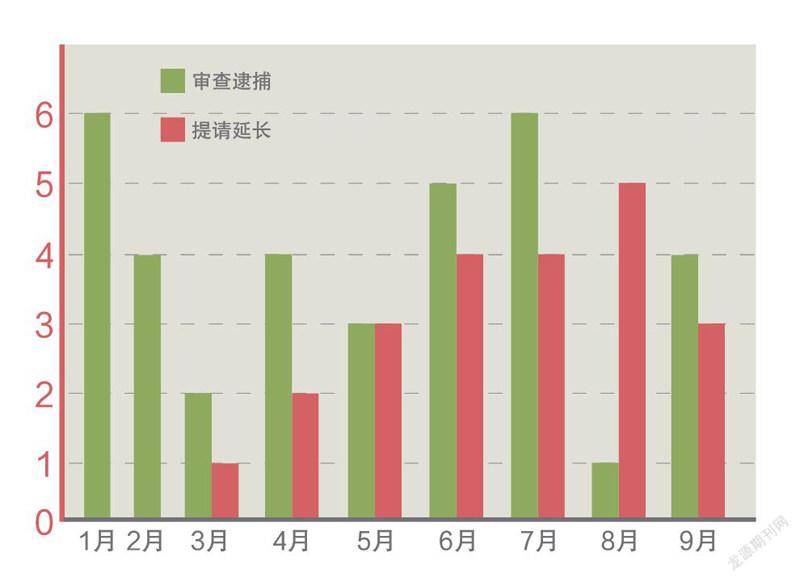

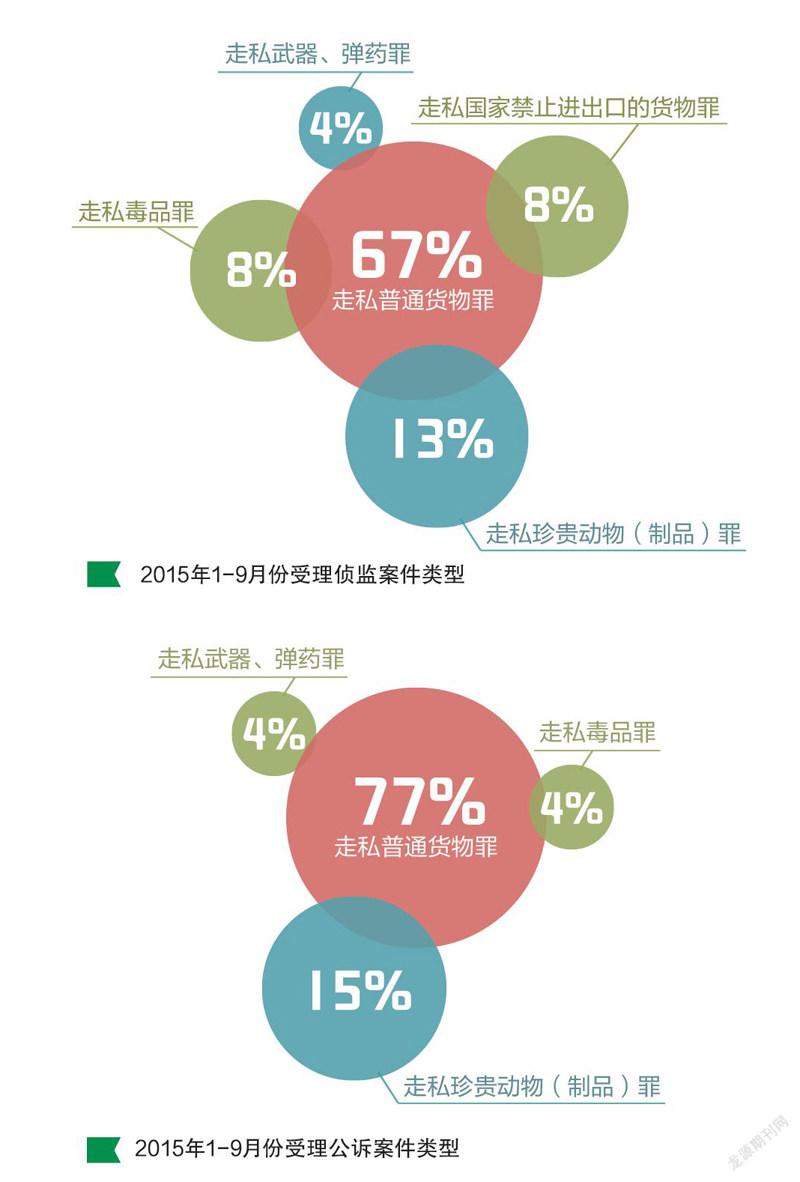

截至2015年9月25日,上海市人民检察院第三分院共受理海关走私刑事案件109件180人30个犯罪嫌疑单位。其中,受理审查批准逮捕案件35件53人,作出批准逮捕决定40人,不批准逮捕10人,未结3人;提请延长侦查羁押期限22件36人(其中,一延14件25人、二延6件9人、三延2件2人),均作出批准延长决定;受理一审公诉案件52件91人30个犯罪嫌疑单位,移送起诉28件44人13单位,法院作出生效判决13件17人4单位。

对上述走私犯罪案件进行归类分析发现,目前走私犯罪案件呈现以下12种特点:

受理案件数量总体呈平稳态势;案发地相对集中于浦东国际机场;涉案犯罪嫌疑人的学历普遍较高,其中不乏外籍人员;聘请辩护人比例较高;强制措施多以取保候审为主;涉案罪名相对集中于走私普通货物、物品罪;单位犯罪占比较大;犯罪方法、手段的多样化; 涉案标的金额或数量巨大;不捕率有所上升;量刑具有轻刑化的特点;坦白比例较高,自首比例低。

上海市人民检察院第三分院成立后,迅速成立相关问题的课题组。本文是对三分院成立以来(截至2015年9月25日)受理的109件走私刑事案件进行数据整理、调查分析后,就案件办理过程中法律适用方面存在的问题进行的专业性探讨。

法律适用方面的问题

关于走私犯罪案件的法律适用,最高人民法院于2000年、2006年先后出台过两次司法解释(简称《走私解释一》、《走私解释二》),同时,最高人民法院、最高人民检察院、海关总署于2002年出台过《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》),特别是2014年最高人民法院、最高人民检察院出台过《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《2014年解释》)。

上述司法解释和文件虽对走私犯罪案件的法律适用进行过详细规定,但鉴于走私犯罪手法不断变化,法律、司法解释亦存在滞后情形,特别是侦查、司法人员对法律、司法解释研究不透、能动解释、适用法律不够,导致司法实践中对走私犯罪的法律适用仍存在一定分歧,具体如下:

行为人对走私具体对象不明确的认定问题

目前,在我院受理的走私毒品案件中,此类问题较为典型。如犯罪嫌疑人刘某某走私毒品案,刘某某携带内藏有毒品的行李在上海浦东机场无申报通道被查获,从其所带行李内的29个金属罐头中查获21余千克可卡因。刘某某到案后始终辩称系他人让其带回一箱珠宝,不知箱子中藏匿的是毒品的事实。对此如何认定存在构罪和不构成犯罪两种观点。认定不构成犯罪的理由为:第一,刘某某到案后始终辩称其认为代为运输的是珠宝,对实际上是毒品这点并不明知;第二,虽然刘某某曾经在供述中指出对于走私珠宝(即走私普通货物、物品)有大致认识,但由于实际物品并非珠宝,因此刘某某行为亦无法以走私普通物品罪追究刑事责任;第三,虽然刘某某对走私行为概括性明知,但如果一概以具体对象认定走私的罪名,有客观归罪的倾向,且会出现罪行明显不相适应的问题。而认定构成犯罪的理由主要依据《意见》第六部分“关于行为人对其走私的具体对象不明确的案件的处理问题”规定,只要证实刘某某主观上具有走私犯罪故意,对其走私的具体对象不明确的,不影响走私毒品犯罪构成。

转移定价的认定问题

在办案过程中,我院发现关于关联企业在国际货物进口贸易中,因企业间转移定价、转移利润后的低报价格申报行为,是否应当以走私犯罪论处,各海关缉私分局的处理不尽相同,部分缉私分局对相应案件以“价格磋商”方式进行调整,部分缉私分局则对申报企业作出行政处罚,但也有部分缉私分局认为,涉案企业所偷逃的税款如达到刑法所规定的走私普通货物罪的数额标准,就应当以犯罪论处。不同缉私分局对相似行为处罚的差异化,主要原因是各缉私分局对关联企业之间通过转移定价等方式进行国际贸易的法律评价未能寻到确定、统一的标准,而差异化的处罚和对该类问题的模糊化处理,亦使得此类问题的现实处理陷入困境。

应缴税额范围的认定问题

在涉税走私犯罪案件中,对于应缴税额的认定涉及案件偷逃税额的认定。《2014年解释》第18条规定:刑法第153条规定的“应缴税额”,包括进出口货物、物品应当缴纳的进出口关税和进口环节海关代征税的税额。对此,最高人民法院在《走私解释一》第6条也作了如此规定,似乎无理解分歧,但有观点指出刑法第153条规定的“应缴税额”应当仅指应缴的进出口关税,而不应还包括进口环节海关的代征税。理由是,逃避海关代征代扣税款的行为违反的不是海关法规,侵犯的不是国家的对外贸易管制,而是税收法律法规和税收征管制度。

既有既遂又有未遂的多次走私犯罪数额认定问题

关于走私犯罪案件中,有的既遂,有的未遂,如何认定犯罪数额,在两高办理走私犯罪案件的相关司法解释中均未明确。对此,在司法实践中,存在不同意见:第一种意见认为,既遂数额与未遂数额应一并累计,即将所有的涉案数额简单相加,且全案认定既遂,以累计的数额定罪处罚;第二种意见认为,既遂数额与未遂数额应分别累计,两者不再相加,且全案认定既遂,以累计的既遂数额定罪处罚;第三种意见认为,既遂数额与未遂数额不能简单累计,且不应全案认定为既遂,既不能以既遂、未遂的累计数额进行处罚,也不能一味以累计的既遂数额对走私分子进行处罚,而是应当分别确定既遂部分和未遂部分对应的法定刑幅度,并根据较重的法定刑幅度进行处罚。

个人以多个单位名义实施走私行

为的认定问题

在单位犯罪中,能够代表公司整体意志的同一股东(包括两人以上),注册成立了两家或者两家以上的公司,分别以这些公司名义进行同一种走私行为,如何认定?特别是在相关公司均不构成单位犯罪追诉标准,但累计后达到追诉标准如何认定?司法实践中存在分歧,有意见认为应将单位走私数额累计后,将行为人以单位中的直接责任人员列为被告人,并适用单位犯罪的条款追究刑事责任,单位不列为被告人。

使用他人许可证进出口国家限制进出口货物、物品行为的认定问题

《2014年解释》第21条,对走私未经许可进出口国家限制进出口的货物、物品的行为作出规定,第三款对租用、借用或买卖他人许可证的行为也作出了规定。上述规定系《2014年解释》首次作出,而《走私解释(一)》、《走私解释(二)》以及《意见》对此均未作规定。《2014年解释》实施前,海关缉私局对于上述行为多以走私普通货物罪定罪处罚或者直接处以行政处罚,因此在办理此类案件时,侦查机关对于何时应作为犯罪处理出现一定偏差。

利用信用证延后付款并报关期间与他方融资行为的认定问题

办案实践中,对于因国际行情下跌,在进口货物时不以实际成交价报关,而是将存放在保税区的货物或该货的物权凭证以贸易名义流转,最终以报关时行情价报关从而少缴税款的行为定性问题存在认识分歧。

栏目主持人:刘雨濛 lymjcfy@163.com