屈骚传统与书法的抒情主义

2016-09-10樊波

樊波专栏

屈骚传统与书法的抒情主义

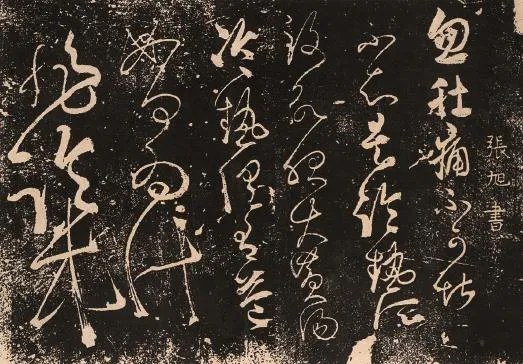

[唐]张旭(传) 肚痛帖 原石藏西安碑林博物馆

先秦楚国大诗人屈原虽然不是理论家,但他开创的抒情诗风却对后世的文艺审美思想产生了深远影响。当代美学家李泽厚曾说:屈原的《离骚》“开创了中国抒情诗的真正光辉的起点。”应当说,这种“屈骚传统”实际上也构成了中国整个抒情艺术的真正光辉的起点。

有的论著指出,屈原的政治理想是和儒家一致的。屈原还受到与他同时代的大儒荀子的深刻影响。但当他的政治理想“遭到了无法挽救的挫折,下为小人所陷害,上为昏君所遗弃时”时,促使屈原的情感追求和审美境界则进一步超越了儒家的体系,从而与“遗世独立、逍遥宇宙,追求个体人格的无限自由”的庄子汇合相通。

但从理论上讲,在主张个体性情的抒发上,屈原既与儒家学说有很大的区别,也与道家(如庄子)的思想迥然不同。屈原所作的“骚体”不仅“文辞丽雅”,而且往往“露才扬己”,表现出强烈的个人情怀和思致,并带有浓厚的楚文化原始古风的痕迹。根据南朝刘勰的评析,屈原的《离骚》与儒家经典《诗经》相比,有着更多的“诡异之辞”和“谲怪之谈”,显露出更多的“狷狭之志”和“荒淫之意”。可谓“摘此四事,异乎经典”。孔子认为,《诗经》(如《关雎》)的情感表达是有节制、有限度的,符合“中和”的审美标准。所谓“乐而不淫,哀而不伤”。而屈原的骚体显然超越了这种节制和限度,显然不是“中和”标准所能规范。荀子曾从理论上探讨了人的“性情”内涵,他说:“性者,天之就也;情者,性之质也;欲者,情之应也。”“生之所以然者谓之性”,“性之好、恶、喜、怒、哀、乐谓之情。”他还说“目欲綦色,耳欲綦声,口欲綦味,鼻欲綦臭”,“人情之所必不免也”。荀子还谈到音乐时认为:“夫乐者乐也,人情之所必不免也。”由此可知,荀子所说的“性情”乃是人的生理气质的自然表现,人对音乐的爱好也是这种“性情”的自然流露。但他认为,不能一味“从人之性”、“顺人之情”,而应以“礼义”之道加以导化、规范、即所谓“矫饰人之性情而正之”。“扰化人之性情而导之”。这样,人们对音乐的追求也就会做到“乐而不流、“乐而不乱”。而屈原则不然。屈原所做的《离骚》以及其他楚辞诸篇(如《九章》《九歌》《天问》等)或“朗丽以哀志”,或“绮靡以伤情”,或“标放言之致”,或“寄独往之才”。“叙情怨则郁伊而易感”,“述离居,则怆怏而难怀。”尽管诗的思想情操“依经立义”,仍与儒家精神相接近,但在抒发性情的方式上—其“哀”、其“伤”、其“怨”、其“怆”、其“放”、其“独”,一任抒发,吐露无遗,显然突破了儒家的礼义限制和规范。正如李泽厚所言,屈原的骚体楚辞“感情的抒发爽快淋漓,形象想象的丰富奇异,还没有受到严格束缚,尚未承受儒家实践理性的洗礼,从而不像所谓‘诗教’之类有那么多的道德规范和理智约束。相反,原始的活力,狂放的意绪,无羁的想象在这里表现得更为自由和充分。”应当说,这种注重个体的性情抒发倾向,这种超越儒家礼义(礼教)束缚的心灵自由的审美意向,不仅“衣被词人,非一代也”,而且也影响和感染了后世整个艺术的发展。

尽管在遗世独立、崇尚人格自由以及“自铸伟辞”和想象力方面,屈原与庄子神交意合,但在如何看待性情抒发上,两者其实存在深刻的分歧。庄子是一个“无情”论者。庄子主张“有人之形,无人之情”。庄子说:“吾所谓无情者,言人之不以好恶内伤其身,常因自然而不益生也。”“安时而处顺,哀乐不能入也。”而屈原则是一位“有情”论者,是一位易感哀乐、好恶不饰、爱憎分明、性情无羁的诗人。他在《九章》《惜诵》中明确提出了“抒情”的理念:“惜诵以致愍兮,发愤以抒情。”其他楚辞诸篇言及“情”字以及与“情”相关的词句可谓触目皆是。其《离骚》曰:“荃不察余之中情兮,反信谗以齌怒”,“苟余情其信姱以练要兮,长顑颔以何伤?”“不吾知其亦已矣,苟余情其信芳。”“众不可户说兮,孰云察余之中情?”“苟中情其好修兮,又何必用夫行媒。”其《九章》《惜诵》曰:“情沉抑而不达兮,又蔽而莫之白”,“心郁邑余侘傺兮,又莫察余之中情”,“恐情质之不信兮,故重著以自明。”《九章》《涉江》曰:“哀吾生之无乐兮,幽独处乎山中。”《九章》《哀郢》曰:“心婵媛而伤怀兮,眇不知其所蹠。”“心絓结而不解,思蹇产而不释”,“登大坟以远望兮,聊以舒吾忧心。”“心不怡之长久兮,忧与愁其相接”,“惨郁郁而不通兮,蹇侘祭而含戚。”《九章》《怀沙》曰:“抚情效志兮,冤屈而自抑”,“怀质抱情,独无匹兮”。《九章》《思美人》曰:“申旦以舒中情兮,志沉莞而莫达”,这些不胜枚举的“情”字毫无掩饰地披露了屈原的好、恶、喜、怒、哀、乐,其情感的基调是哀伤、沉抑和悲愤的,而不是庄子式的超然无伤、哀乐不入的“无情”状态。这种基于高洁的政治理想和独立人格,凭借热烈而奔放的想象,诉诸于性情淋漓尽致抒发的审美倾向,构成了既区别于儒家,也不同于道家的独特的“屈骚传统”,从而哺育了中国后世整个抒情艺术的形成和生长。

对于这种“屈骚传统”,这种由屈原所开创的伟大的抒情主义传统,学术界一般多侧重于它对于文学(诗赋)的巨大影响,很少注意到它对书法艺术所产生的深刻启发。我们看到,东汉蔡邕就曾提出过“任情恣性”的命题。六朝时期,传为王羲之、王僧虔所撰的书论材料中也有“怡情”,“心手达情”的说法。而这一时期文学理论中有关“性情”、“缘情”的阐发以及哲学理论有关“无情”和“有情”的争论,皆可视为抒情主义传统在不同领域中的一种延展和反响。我们看到,以屈原为代表的“屈骚传统”所注重的“性情”抒发倾向及其影响,在唐代书法理论中得到进一步的渗透和扩展,使这一文学主张转化为一种更具广泛意义的艺术思想。

唐代书法家孙过庭说:“达其情性,形其哀乐。岂知情动形言,取会风骚之意,阳舒阴惨,本乎天地之心。《书谱》唐代书法家张怀瓘说:或寄以骋纵横之志,或托以散郁结之怀。”(《书议》)

唐代思想家、文学家韩愈说:“可喜可愕,一寓于书。”(《送高闲上人序》)

这些命题和论述显然是与“屈骚传统”的审美倾向息息相通的,是屈原所开创的抒情主义在书法理论中的发扬光大,也是超越儒家“中和”规范、突破道家“无情”“自然”思想、主张性情抒发的艺术宣言。

如果说,孙过庭、张怀瓘和韩愈上述命题和论述是抒情主义的理论阐发的话,那么唐代书法家张旭和怀素则是将抒情主义旗帜高高举起的艺术代表。因为两人的狂草将抒情主义的审美内涵最充分、最痛快地表现出来了。人们对张旭的狂草有很多评语。在我看来,还是韩愈的赞评最为精辟:“喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平、有动于心,必于草书焉发之。为旭有道,利害必明、无遗锱铢、情炎于中、利欲斗进、有得有丧、勃然不释,然后一决于书,而后旭可几也。”

人们对怀素的狂草亦有很多评语,而我认为明人文彭有一则简短的评语颇为精当:“精神焕发、真有骤雨旋风之势。”

由此可知,张旭、怀素(尤其是张旭)的狂草不是情感的“中和”润饰,也不仅仅是性情的“自然”呈现,而是“喜怒”“忧悲”“怨恨”等不平情感痛快淋漓的展露,是“有动与心,必于草书焉发之”,是“情炎于中”“勃然不释,然后一决于书”,是“骤雨旋风”,“精神焕发”。这显然是“屈骚传统”抒情主义在书法艺术中放射出来的灿烂光辉。

这种吐露“喜怒”、“忧悲”和“怨恨”的抒情主义在中国近现代社会的特殊情境中依然会焕发出催人肝胆的表现力量。据作家梁衡记述,今年三月去拜谒辛亥革命烈士林觉民的故居,有幸见到了林觉民《与妻书》原件。这是如今中学课本必载的范文。当年“在广州起义前三天,1911年4月24日,林知自己必死,就着随手扯来的一方白布,给妻子陈意映写下这封信”其中有“即此爱汝一念,使吾勇于就死”,“当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福”等句,全信为“竖书,29行。其笔墨酣畅淋漓,点划如电闪雷劈,走笔时有偏移,可知其时‘泪珠与笔墨齐下’,心情激动,不能自已。其挥墨泣血之境,完全可与颜真卿的《祭侄稿》相媲美”。这里的性情抒发已不仅是古代文人那种“取会风骚之意”,也不止为“本乎天地之心”,而是铲除封建毒瘤,祈求“天下人永福”的伟大人格和情怀的告白,其中裹挟着世纪变幻的腥风血雨,透发着时代的电闪雷劈,是对悲天呛地的“屈骚传统”的现代的革命的诠释。

(作者为南京艺术学院美术学院教授)