傅山书学略论

2016-09-10吴高歌

◇吴高歌

傅山书学略论

◇吴高歌

[清]傅山 小楷千字文册页(之三)25.6cm×13.4cm 纸本释文: 罔谈彼短,靡恃己长。信使可覆,器欲难量。墨悲丝染,诗赞羔羊。景行维贤,克念作圣。德建名立,形端表正。空谷传声,虚堂习听。祸因恶积,福缘善庆。尺璧非宝,寸阴是竞。资父事君,曰严与敬。孝当竭力,忠则尽命。临深履薄,夙兴温凊。似兰斯馨,如松之盛。

傅山,初名鼎臣,后名山,字青主,又字啬庐。别署公之它、濁翁、石道人、丹崖翁、朱衣道人、松侨、侨黄老人等,山西阳曲西村人。傅山生于明万历三十五年丁未(1607)闰六月十九日,卒于清康熙二十三年(1684)。傅山平生对经学、子学、诗词、音韵、金石、书画、医学等均有深入研究,著有《霜红龛集》《青主女科》等书,并对《淮南子》《左传》等古典文献进行批注,多有发覆之处。清初学者全祖望称:“先生之家学,大河以北,莫能窥其藩者。”〔1〕

傅山在明清之际的书坛无疑是最值得关注的人物之一,同时,他对金石学的兴趣以及对篆隶书法的倡导也使他成为清代碑学的启蒙者。

傅山之书学大致可分为三个阶段。

甲申国变之前是傅山书学的第一阶段。傅山尝自述其书学云:“吾八、九岁临元常,不似。少长,如《黄庭》《曹娥》《乐毅论》《东方赞》《十三行洛神》,下及《破邪论》,无所不临,而无一近似者。最后写鲁公《家庙》,略得其支离。又溯而临《争坐》,颇欲似之。又进而临《兰亭》,虽不得其神情,渐欲知此技之大概矣。”〔2〕“知其大概”固然是傅山的自谦之词,但他早期的书法临摹并不尽如人意,这或许是他改弦更张、另觅他途的重要原因。傅山在《作字示儿孙》一诗的跋文中陈述了他由晋唐而改学赵孟頫之后的感受。他写道:“贫道二十岁左右,于先世所传晋唐楷书法,无所不临,而不能略肖。偶得赵子昂香山诗墨迹,爱其圆转流丽,遂临之,不数过而遂欲乱真。此无他,即如人学正人君子,只觉觚棱难近,降而与匪人游,神情不觉其日亲日密,而无尔我者然也。”〔3〕赵孟頫虽然用心于王右军,然其“学问不正,遂流软美一途”,正是傅山“薄其人,遂恶其书”〔4〕之故。傅山自言其学书经历,并以此训戒儿孙,足见其鄙薄赵书之深。从傅山存世的最早作品《上兰五龙祠场圃记》的石刻拓本中可以看出,其风格仍是明朝娴雅一路的特征,“每一字,每一笔,都非常流利,潇洒,倜傥,甚至有点软软姝姝的感觉”〔5〕。从该件作品不难看出其明显取法赵书之印迹。

明清鼎革后,傅山的思想以及书法审美取向发生了显著变化,此可以视为傅山书法第二阶段。傅山年轻时醉心于赵孟頫书法,但朝代鼎革的现实使傅山对赵孟頫有了新的认识,赵孟頫身为“贰臣”的身份使傅山对赵体书法重新审视,其熟媚绰约之态、软软姝姝之味都使傅山对赵体开始感到厌倦。此时的傅山需要重新选择雄浑、刚正的书风作为典范,而傅氏家族世代尊奉的颜真卿无疑是最为合宜的范本。对于傅山而言,重习颜体是一种回归,当然也是他书学思想的一次觉悟。显然,傅山的民族意识和遗民立场主导了他对书法风格的重新选择。傅山对颜真卿书风的回归始于17世纪40年代后半期至50年代,即国变之后〔6〕。一般而言,书法审美取向的转移多是缘于对书法本身认识和理解程度,而傅山书风转变恰逢国变之后,则足见政治、社会变革对其书学理念的转移影响之巨。

傅山的一些诗文和题跋中都描述了他对颜真卿书法的景仰之情。他的《作字示儿孙》诗云:“未习鲁公书,先观鲁公诂。平原气在中,毛颖足吞虏。”“作字如作人,亦恶带俗貌,试看鲁公书,心画自孤傲。”“书者,心画也”“心正则笔正”的古训在傅山的内心深处产生了强烈的共鸣,由景仰其人到崇尚其书正是傅山此时的心里感受。“字亦何与人事,政复恐其带奴俗气,若得无奴俗习,乃可与论风期日上耳,不惟字。”这种感受直到傅山晚年依然记忆犹新,难以忘怀。他晚年的笔记中回忆道,他书写颜鲁公姓名时“便不觉肃然起敬”,“才展鲁公帖,即不敢倾侧睥睨者”。颜真卿的忠臣品格始终激励着傅山恪守遗民的政治立场。大约创作于17世纪40年代后半期到50年代的傅山作品如《临颜真卿麻姑仙坛记》《小楷礼记》《逍遥游》《小楷心经》(戊子春书)《小楷金刚经册页》(乙未岁书,台湾海华堂藏)等,无论是临摹,还是创作都以颜体风格为主,这标志着傅山书法进入到一个崭新的阶段。傅山同期的行书中颜体风格也很明显,如丁酉(1657)夏所书的行书《承务君墓志后册页》(山西博物院藏)便有颜体稿行风格。傅山反复强调学习书法要以颜真卿为典范,除了颜体书法的艺术价值外,也因其人之英勇壮烈之行、凛然不屈之气而为后人敬仰。以人论书,这在明清鼎革之际,人的品格、节操显得尤其重要。

傅山主张刚健而反对柔媚,在此基础上,他提出了“四宁四毋”的书学思想:“宁拙毋巧,宁丑无媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”。傅山认为写字宁可拙一些,丑一些,也不可讨巧,不可有媚态,媚态便是贱态。宁可支离、甚至残破,也不可轻浮、流滑。写字是真性情的流露,应当真率,而不可刻意安排。傅山的这一书学观念从表面看似乎是要颠覆传统,从而将其书法美学引导到相反的一端。而细绎其义,傅山此说并非提倡丑拙,而是在于反对熟媚绰约之贱态的。傅山有一段专门论述汉隶的文字,可以作为其“四宁四勿”论的注脚。他云:“汉隶之妙,拙朴精神。如见一丑人,初见时村野可笑,再视则古怪不俗,细细丁补,风流转折,不衫不履,似更妩媚。始觉后世楷法标致,摆列而已。故楷书妙者,亦须悟得隶法,方免俗气。”“拙朴”胜于“标致”,“古怪”优于“俗气”,这个审美标准可谓独树一格。在书法实践上,傅山也一洗前朝萎靡、绮丽之风,并以奇、狂、刚健的书风作为自己的审美取向,从而使他的书法步入一个新的境界。尽管与黄道周、倪元璐、王铎等人相比,傅山的风格形成晚了些,但由于他对朝代鼎革之痛,对书学感悟之深,最终使他成为那个时代的殿军。

对颜体的心摹手追只是傅山书学的源头之一,明末的尚“奇”之风对于一介遗民的傅山也产生了巨大影响。傅山书法的奇主要表现在两个方面,一是在他的书法作品中经常使用一些古体字或异体字,从而使其作品产生与众不同的艺术效果。二是他的行草书连绵缠绕,纵横跌宕,狂放不羁,不拘一格,多有出奇制胜之笔。现存傅山的传世作品中有许多大量使用异体字之例,如他的楷书《霜红余韵册页》(山西博物院藏)、草书《大戴礼记曾子本孝章册页》、《楷隶草篆诗文册页》(晋祠博物馆藏)、草篆《夜谈三首之一》(山西博物院藏)、《左思咏史八首》(绵羊博物馆藏)、草篆《杜甫观安西兵诗轴》(西安碑林博物馆藏)等。傅山书于乙未年(1655)的《小楷千字文》中也不时夹杂着异体字,书于戊戌(1658)三月的《千字文》中更是将篆书与隶书的结构以及笔法要素融合一起,并夹杂一些古文、籀文,给人以强烈的视觉冲击。最具有代表性的是他以多种字体书写的《啬庐妙翰》(约1652年,台北何创时书法艺术基金会藏),整个作品多体杂糅,支离残破、杂乱无序,古体异体杂用,甚至臆造文字,从而使其书法之“奇”的特点达到了极致。

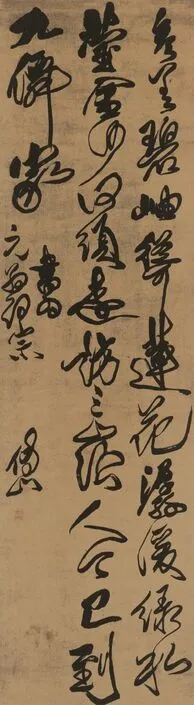

[清]傅山 草书七绝诗轴176.5cm×49cm 绫本 西泠印社藏释文:参差碧岫耸莲花,潺湲绿水莹金沙。何须远访三山路,人今已到九仙家。书为元翁词宗。傅山。

傅山的“奇”显然是刻意所为,这是他所处的特殊历史背景之下的文化心态的直接流露。除晚明学者尚奇之风的影响之外,傅山的道士身份以及画符的行业要求都使其熟悉那些变体的篆籀文字,这也为他的书法中常用奇字提供了一个文字学方面的基础〔7〕。傅山在《五峰山草书碑》中提到的“鬼画符”,指的就是奇字。当然,画符只是其中的一个方面,傅山的奇字更多源于古代的异体字,并在原有的异体字基本上进行了一定的变形与改易,从而使其书法表现出与众不同的独特风格。傅山书法之“奇”还表现在他行草书的极端随意与放荡不羁上,这不仅是后来学者们对他的评价,而且也为傅山本人所认可。傅山尝有诗云:“奇字落纸笔,匠心经纬之。归田登楼闲,一笔书不羁。豪悍摆霍蕊,风霜争凄其。疏略不弥逢,起止唯意随。”〔8〕从傅山诗中的诠释可以看出,他所谓的“奇字”主要是指用笔的豪放与书写的随意,如“一笔书不羁”“起止唯意随”,这正是傅山连绵草书的真实写照。显然,此处傅山所说的“奇字”实际上并非指他在作品中经常使用的异体字,而是指在高度自由、随性的精神状态之下创作出来的作品。

傅山无意于以书媚好任何人,而且他要刻意表露出与朝廷所崇尚的主流书风之间的不同。傅山称自己的书法为鹜书,以彰显其特立独行的品质。他尝有诗云:“骛书有何好,此谬由诸君。作意见不见,制心闻不闻。所希在斗米,岂敢望鹅群。自笑悭贪甚,吾能去几分。”“无端笔砚业缘多,不敢胡涂说换鹅。这为世情难决绝,鹜书终日替奔波。”“从来老笔不降钱,不信于今会点铅。提礶礶提纷众妙,休教野鹜入云烟。”傅山在他的一些书法作品后的落款中也常常提到“鹜书”,如他的行书《魏收魏书释老序册页》云:“鹜书污此佳册,付令亲带上,不足观牵率了事。”《行书卢照邻长安古意手卷》后云:“老夫野鹜,原不足重。嗜伽者每索之不已,令人多恧,而居实亦然,试观之,好处何在?”鹜即野鸦子。傅山书法自称鹜书,看似谦辞,实则自负。鹜书是相对于家鸡而言的,野鹜虽然笨拙,但它是自由自在的。家鸡虽然行为乖巧,讨人喜欢,但它们却是只能依附于主人而失去自由的。傅山以鹜书自喻,恰恰昭示着自己的遗民身份〔9〕。

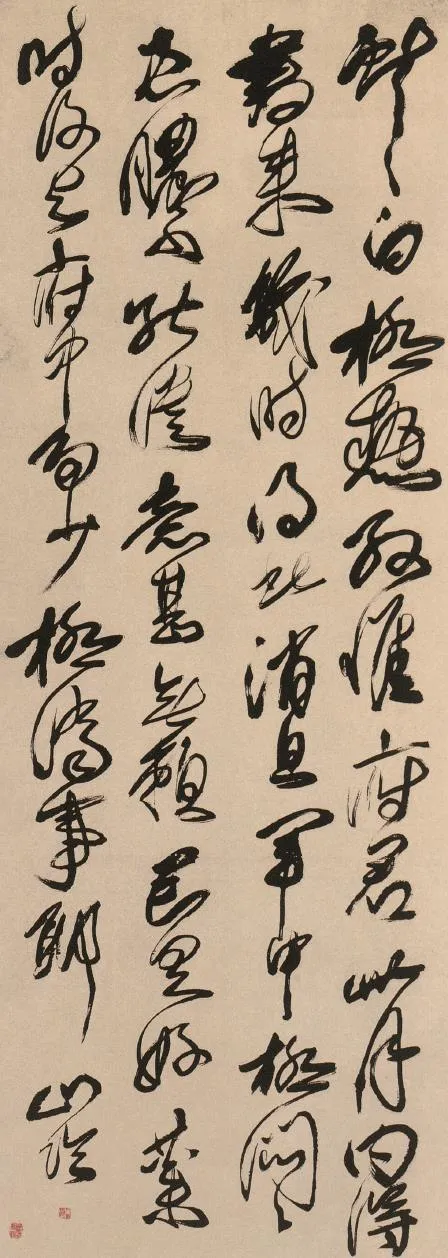

[清]傅山 草书草书临王献之府君帖轴259cm×91cm 纸本 山西省聚真精舍古艺术研究院藏释文:献之白,极热。敬惟府君,此月内得书来,几时得此消息。军中极闷闷,患脓不能溃,意甚无赖。君有好药,时复与府中,多少极济事耶。山临。

然而从一种风格向另一种风格的转化并非一蹴而就。在转向颜体后的很长一段时间里,傅山的作品中仍然不乏“造作”的痕迹,如傅山为其好友魏一鳌书写的《饯莲道兄》十二屏(美国纽约路思客先生藏,约写于1655年)正是如此。该幅作品字与字之间左冲右突,线条朴拙厚重,泼辣恣肆,但却不乏张扬、任性、造作。这与同时代的王铎相比,其“造作”的程度有过之而无不及。傅山《字训》中曾经对王铎的书学历程有所评论,他写道:“王铎四十年前字极力造作,四十年后无意合拍,遂成大家。”傅山对王铎的评价得中肯綮、一语道破,可见傅山知王铎之深。此处与其说傅山在评论王铎,不如说是他自道其书学而已。

傅山书法的第三个阶段大约在康熙元年(1662)前后,这一时期傅山开始回归“二王”。故宫博物院藏的傅山草书《临王献之六帖手卷》书于甲辰之岁(1664),这是傅山书于康熙初年有年款的临“二王”作品。就书法水平来看,此幅作品尚未臻娴熟老辣、自然精妙之境,但这却他从颜体开始向“二王”风格转化的信号。此后,他临习了王羲之《初月帖》《十七帖》等作品,由唐入晋,风格一新。他书于康熙十六年(1677)六月的《临褚摹兰亭册》则散发着潇散、淡泊之意,如傅山所云“遥想晋人高致,意之所至,笔下自然平淡真率”,他见褚临本而感叹“不知右军真迹复当如何”,于此可见傅山此时对“二王”,尤其是对王羲之崇尚的态度。傅山书于康熙二十年(1681)的临王羲之《伏想清河帖》则堪称临作精品,整幅作品浑厚圆畅,气势磅礴,跌宕起伏,一气呵成,虽为意临,但精神雄健,卓尔不群。傅山少年时代曾经临习王帖,入老年后复归王帖,当然别有一番格调。像他的前辈王铎一样,傅山将“二王”草书放大临习,写成条幅,笔墨酣畅淋漓,“墨重笔放,满纸丫杈”,形成独特的风格。存世的傅山草书立轴中有相当数量是临写《淳化阁帖》《绛帖》之法书名迹,对《阁帖》的反复临习促成了他晚年书风的新变化。值得注意的是,傅山虽然取法“二王”与阁帖经典,但他并没有吸取“二王”一脉中的“姿媚”的一面,相反,他取得的是“二王”的高致与豪气,这也是他的风格形成中可以将颜真卿与“二王”一脉完美糅合的奥妙所在。

傅山晚期的书法创作中大抵取法“二王”,但同时保留了颜体的风格。可以说,他是将“二王”与颜真卿这两个时代的经典嫁接、糅合而融为一体,同时继承了晚明大草的章法而逐渐自称体格的。傅山尝用“吾手杂矣”一语自嘲自己专精不足,但从另一面看,手杂正是其长处。约书于康熙十三年(1674)年的行草书代表作《丹枫阁记》就体现了这种特点,此作中笔法神情,直追平原,而字法也有兼采“二王”者,行气通畅,飘逸自然。书于康熙二十三年(1684)的《晋公千古一快》四条屏则是晚期的经典之作,此年傅山78岁,整幅作品很难看出是出于颜真卿还是出于“二王”,但又不乏晋唐气味。用笔圆劲,笔笔中锋,藏而不露,刚健沉着,信手拈来,妙趣天成。郭沫若谓之“豪迈不羁,脱略蹊径,晚年书此真可谓志在千里”。正所谓“从心所欲而不逾矩”,傅山晚年的书法完全臻于极其率意而又合乎古法的自由书写境界。

傅山晚年的作品中尽量避免或减少使用冷僻的异体字。他的读书札记、尺牍、诗文草稿,如行草书《淮南子》《鹖冠子精语册页》、草书《左传集锦册页》、行草《医学女科残稿册页》《与戴枫仲书札》等固然如此,即使是一些专门的书法作品如山西博物院藏的《行草诗稿册页》、故宫博物院藏草书《孟浩然诗十八首手卷》等也几乎不用冷僻的异体字了。由傅山的学生汇刻的《太原段帖》所汇集傅山1675年至1683年的作品中也几乎没有冷僻的异体字。但偶尔傅山也会重操旧好,如其晚年的《游仙诗》(日本澄怀堂美术馆藏)十二条屏,以及作于1684年的山西阳曲县西村庙梁题记中却依然使用了篆书、古文、楷书,风格诡谲,其作品的复杂性也反映了他复杂的人格和多元的哲学观。白谦慎先生研究认为:傅山晚年对古体字的态度发生了转变,由对“奇”的热情追寻到对“古”的细致研究,这也反映出当时文化风气变迁的总趋势〔10〕。

[清]傅山 隶书千字文册页(之二)31cm×17.2cm 纸本释文:剑号巨阙,珠称夜光。果珍李柰,菜重芥姜。海咸河淡,鳞潜羽翔。龙师火帝,鸟官人皇。始制文字,乃服衣裳。推位让国,有虞陶唐。吊民伐罪,周发殷汤。坐朝问道,垂拱平章。爱育黎首,臣伏戎羌。

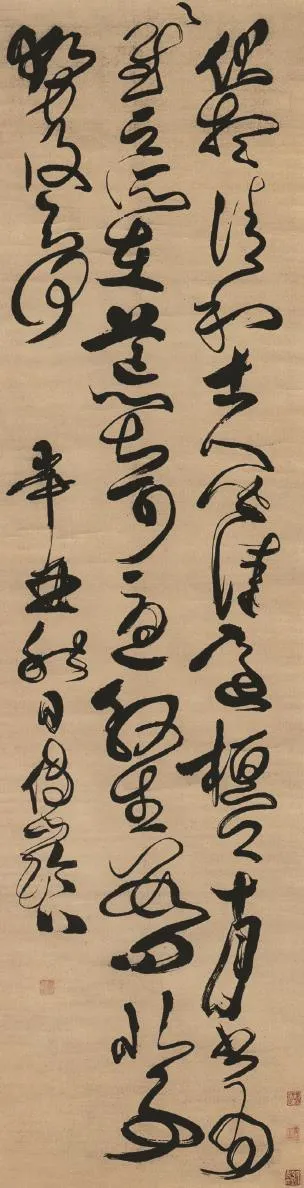

[清]傅山 草书临王羲之伏想清和帖轴185.7cm×50.2cm 绫本 晋祠博物馆藏释文:伏想清和,士人皆佳。适桓公十月书为慰。云所在荒甚,可忧。殷生数问北事,势复云何?辛酉秋日,傅山临。

除了行草书之外,傅山晚期的小楷也将钟王与颜真卿之风糅合一起,高古、平和,略存拙朴、散淡之气。庚申(1680)七月,75岁的傅山书小楷《药师琉璃光如来本愿功德经残稿册页》(山西博物院藏);同年十二月,又书写小楷《孝经》(南京博物院藏)册页,其间就流露出《黄庭》《曹娥》的格调,同时略带颜书的味道。正如傅山《字训》所论:“作小楷,须用大力,柱笔着纸,如以千金铁杖拄地。若谓小字无须重力,可以飘忽点缀而就,便于此技说梦。”〔11〕而在傅山的诸种作品中,小楷也多是他悉心而为,最为称意的字体。

当然,傅山不同时期的作品中都有一些应酬之作。如傅山所说,这是他在书写打发那些烦扰不休的“俗物”而草率应付的产物。“俗物面逼”“先有忿懑于中”“大违心手造适之妙”,写出的字自然“一无可观”,傅山甚至把自己的一些应酬作品称为“死字”:“凡字画、诗文、皆天机浩气所发。一犯酬措请祝,编派催勒,机气远矣。无机无气,死字、死画、死诗文也。徒苦人耳。”傅山的应酬之作主要是行草,一方面行草书写速度快,另一方面行草书适合当人面演示时而书,这是傅山作品中精粗不一的主要原因。

晚年的傅山对赵孟頫的态度也发生了明显的变化。傅山晚年教儿孙的一段话中谓:“予极不喜赵子昂,薄其人,遂恶其书。近细视之,亦未可厚非。熟媚绰约,自是贱态;润秀圆转,尚属正脉。”〔12〕他在70岁后写的《秉烛》诗云:“赵厮真足异,管婢亦非常。醉起酒犹酒,老来狂更狂。斫轮余一笔,何处发文章。”〔13〕赵厮指赵孟頫,管婢指赵夫人管仲姬。傅山到了这个年龄,心境平和了,他忽然发现自己曾经痛骂过的赵孟頫,也是有超乎寻常之处的。此时,傅山对于政治和艺术都冷静、客观了许多,原来郁结于胸的愤懑之气消散了,对待鄙薄了半辈子的赵孟頫书法也多了些理解和宽容。而傅山本人也经历了从平正到险绝,又由险绝二复归于平正了。

傅山大量临摹古人,却又不迷信、盲从古人。他学习古人的精神、方法,而不拘泥于古人的面目和形式,这或许正是傅山的卓越之处。在研习古代经典,探究前人法书的同时,傅山对传统的“古”“法”都提出了质疑,这一方面反映了他标新立异的文艺观念,另一方面也是其作为遗民的文化情结的体现。傅山有诗云:“法本法无法,吾家文所来,法家谓之野,不野胡为哉?”此诗虽为论文而作,但其内在思路与论艺则如出一辙。如他的《题自画山水》云:“问此画法古谁是,投笔大笑老眼瞠。法无法也画亦耳,了去如幻何亏成。”〔14〕他大胆质疑道:“古是个甚?”法是什么?古又是什么?在傅山看来,所谓的“古”不过是前人之陈迹,而“法”也不过是旧有之教条,这些框架对于书法艺术的创作只会起到束缚思想的作用,泯灭灵性,失却真趣。傅山强调“号令自我发,文章自我开”的艺术创新精神,以扫除文学、艺术领域的积弊。他尝云:“老夫一法也不懂”,只是“信手行去,一派天机”。〔15〕在意与法之间的权衡上,傅山倾向于意的表现,即独特个性的表现,这与代表权威的传统与正统观念是背道而驰的。

傅山在反对盲目地死守“古”“法”的同时,还拈出了“天倪”“天”等概念,反映了他崇尚自然的道家哲学观。傅山云:“吾极知书法佳境。第始欲如此而不得如此者,心手纸笔主客互有乖左之故也。期于如此而能如此者,工也,不期如此而能如此者,天也。一行有一行之天,一字有一字之天。神至而笔至,天也。笔不至而神至,天也。至与不至,莫非天也。”又,“写字无奇巧,只有正拙,正极则奇生,归于大巧若拙已矣。不信时,但于落笔时先萌一意,我要使此字为如何一势,及成字后,与意之结构全乖,亦可知此中天倪造作不得矣。”〔16〕在傅山看来,写字前“先萌一意”便是造作,造作便是违背自然的。

傅山不仅是晚明书家中的代表人物,同时他也是清代碑学思潮的先行者。傅山说:“楷书不知篆隶之变,任写到妙处,终是俗格。钟、王之不可测处,全得自阿堵。”又云:“楷书不自篆隶八分来,即奴态不足观。此意得看老索急救即大了然。所谓篆隶八分,不但形相,全在运笔转折活泼处论之。俗字全用人力摆列,而天机自然之妙,竟以安顿失之。按他古篆隶落笔,浑不知如何布置,若大散乱,而终不能代为整理也。写字不到变化处不见妙。然变化亦何可易言。不自正入,不能变出。”“但能正入,自无婢贱野俗之气。”〔17〕傅山把学习篆隶作为书法艺术革新的不二法门。他宣称:“不作篆隶,虽学书三万六千日,终不到是处,昧所从来也。予以隶须宗汉,篆需熟味周秦以上鸟兽草木之形始臻上乘。”〔18〕“不知篆籀从来,而讲字学书法,皆寐也。”〔19〕傅山虽然不是第一个提出这一观点的人,但他反复呼吁书家重新认识古体字向今体字转变过程中对书法的影响,并将这一理论认识付诸具有的书法实践,逐渐形成深入人心的美学潮流。傅山的真、行草字体中,都明显地融入了篆隶笔法,因而其作品多涵有古拙、质朴的意味。这个奥妙是傅山在临摹锺繇、王羲之等经典法书是发现的,这一发现后来被清代的碑学者们所继承。

傅山是个读书人,他注重实学,而且能够理性思考,这是其书学观念与书法实践得以精进的基础。傅山云:“读书不必贪多,只要于身心有实落受用处,时时理会,如宋人语录,不胜寻讨,须细细涵泳之。”〔20〕“一双空灵眼睛,不惟不许今人瞒过,并且不许古人瞒过。”“读书洒脱一番,长进一番。”〔21〕傅山的洒脱就是觉悟,他在《学解》一文中云“学本义觉,而学之鄙者无觉。盖觉以见而觉,而世儒之学无见。所谓先觉者,乃孟子称伊尹为先觉。其言曰:予天民之先觉者,将以斯道觉斯民也。乐尧舜之道也,而就汤伐夏以救民,则其觉也。觉桀之当诛,觉汤之可佐。尧舜汤者,杀桀乃所以为尧舜也。是觉者,谁能效之”〔22〕。傅山读书了,所以他觉悟了。

傅山不仅孤傲,而且高蹈。他超越世俗,不为俗务所烦扰,特立独行,而善察物理。顾炎武誉傅山谓“萧然物外,自得天机”,此语虽论傅山其人,然以此评价傅山书法也是恰如其分的。

(作者为华北电力大学人文学院副教授)

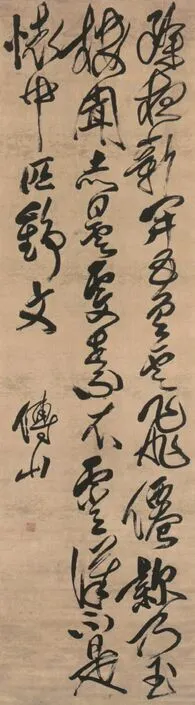

[清]傅山 草书七言诗轴绫本 故宫博物院藏释文:除夜新开五色云,飞仙欸乃玉楼闻。赤昙雯素衣霄汉,不是怀中匹锦文。傅山。钤印:傅山印(白)

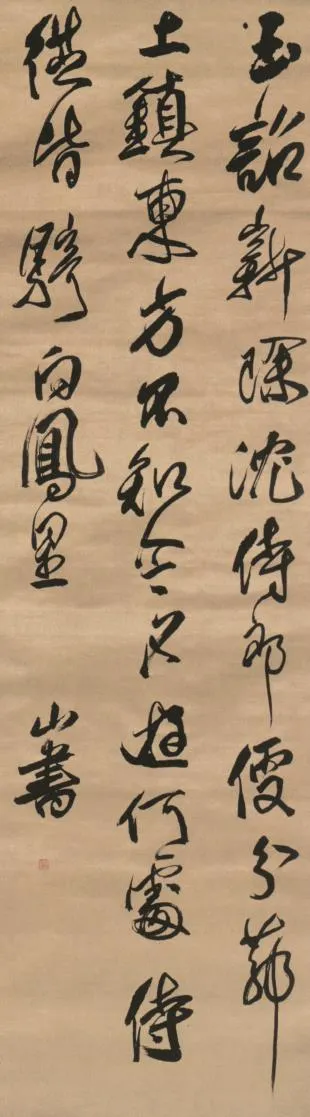

[清]傅山 草书曹唐小遊仙诗轴208.5cm×84.3cm 绫本 中国国家博物馆藏释文:玉诏新除沈侍郎,便分茆土镇东方。不知今夕游何处,侍从皆奇白凤皇。山书。

注释:

〔1〕全祖望《阳曲傅先生事略》,转引自傅山《霜红龛集》下,山西人民出版社1985年版,第1174页。

〔2〕傅山《霜红龛集》卷二五《杂著》。

〔3〕傅山《霜红龛集》卷二《古诗》。

〔4〕傅山《霜红龛集》卷二五《杂著》。

〔5〕林鹏《丹崖书论》,山西人民出版社,第51页。

〔6〕白谦慎《傅山的世界》,生活·读书·新知三联书店2006年版,第125页。

〔7〕白谦慎先生在谈到“晚明文化生活遗响”问题时指出了晚明文人崇尚奇字的嗜好对于傅山书法的影响,并对傅山奇字有较为详细的论述。参其《傅山的世界》,第153~187页。

〔8〕 傅山《霜红龛集》,山西人民出版社1985年版,第384页。

〔9〕 “家鸡”“野鹜”之辩见于王羲之与庾翼之事。苏轼《书刘景文所藏王子敬帖绝句》也云:“家鸡野鹜同登俎,春蚓秋蛇总入奁。”而傅山以鹜书自喻旨在要与正统的书风相区别,与其以遗民态度自绝于清如出一辙。

〔10〕前揭《傅山的世界》,第214页。

〔11〕傅山《霜红龛集》卷二十二《杂著》。

〔12〕同上。

〔13〕傅山《霜红龛集》卷九。

〔14〕 傅山《霜红龛集》,山西人民出版社1985年版,第159页。

〔15〕傅山也曾云:“写字之妙,亦不过一正。然正不是板,不是死,只是古法。”他对“古法”态度的转变很可能是晚年书法观念转变的结果。

〔16〕傅山《霜红龛集》卷二十二《杂著》。

〔17〕傅山《霜红龛集》卷二十二《杂著》。

〔18〕陈玠《书法偶集》。

〔19〕傅山《傅山全书》第一册,山西人民出版社1991年版,第853页。

〔20〕傅山《霜红龛集》卷二十七《杂记》。

〔21〕傅山《霜红龛集》卷二十五《杂记》。

〔22〕傅山《霜红龛集》卷十四《学解》。

责任编辑:欧阳逸川 刘光