江西省茶叶产业发展分析报告

2016-09-09孙永明杨普香李道和

孙永明,叶 川*,张 昆,杨普香,李道和,熊 文

(1.江西省红壤研究所,江西 南昌 331717;2.江西省蚕桑茶叶研究所,江西 南昌 330203;3.江西农业大学,江西 南昌 330046)

江西省茶叶产业发展分析报告

孙永明1,叶 川1*,张 昆1,杨普香2,李道和3,熊 文1

(1.江西省红壤研究所,江西 南昌 331717;2.江西省蚕桑茶叶研究所,江西 南昌 330203;3.江西农业大学,江西 南昌 330046)

通过查阅文献、问卷调查、实地走访以及召开座谈会等形式对江西省茶叶产业发展现状进行了调研,分析了茶产业发展中存在的问题,提出了推进江西省茶产业发展的对策建议。

茶叶;产业现状;突出问题;对策建议

茶叶是江西的传统优势产业,是茶区农民增收、农村经济发展的重要支柱性产业[1-6]。近10年来,在江西省委、省政府一系列茶叶产业发展方针和扶持政策的指引下,我省茶产业呈现出规模不断扩大、质量稳步提高、产业经营步伐加快、区域优势逐渐凸显的良好态势,进入了由茶叶大省向茶产业强省转变的关键时期[7-11]。为此,为了指导我省茶产业向品种良种化、种植规模化、加工现代化、生产标准化、销售品牌化方向发展,笔者分别赴婺源、修水、遂川、浮梁、靖安等11个茶叶主产县,通过查阅文献、问卷调查、实地走访以及召开座谈会等形式就我省茶叶产业发展现状开展调研,分析茶产业发展存在的问题,提出产业发展的对策建议,为把茶产业真正做大、做强、做优,促进茶叶产业升级,保障茶叶产业健康持续发展提供科技支撑,为政府部门宏观决策提供理论依据。

1 江西省茶叶产业发展现状

1.1规模不断扩大

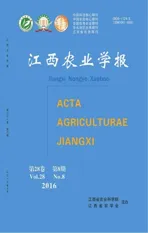

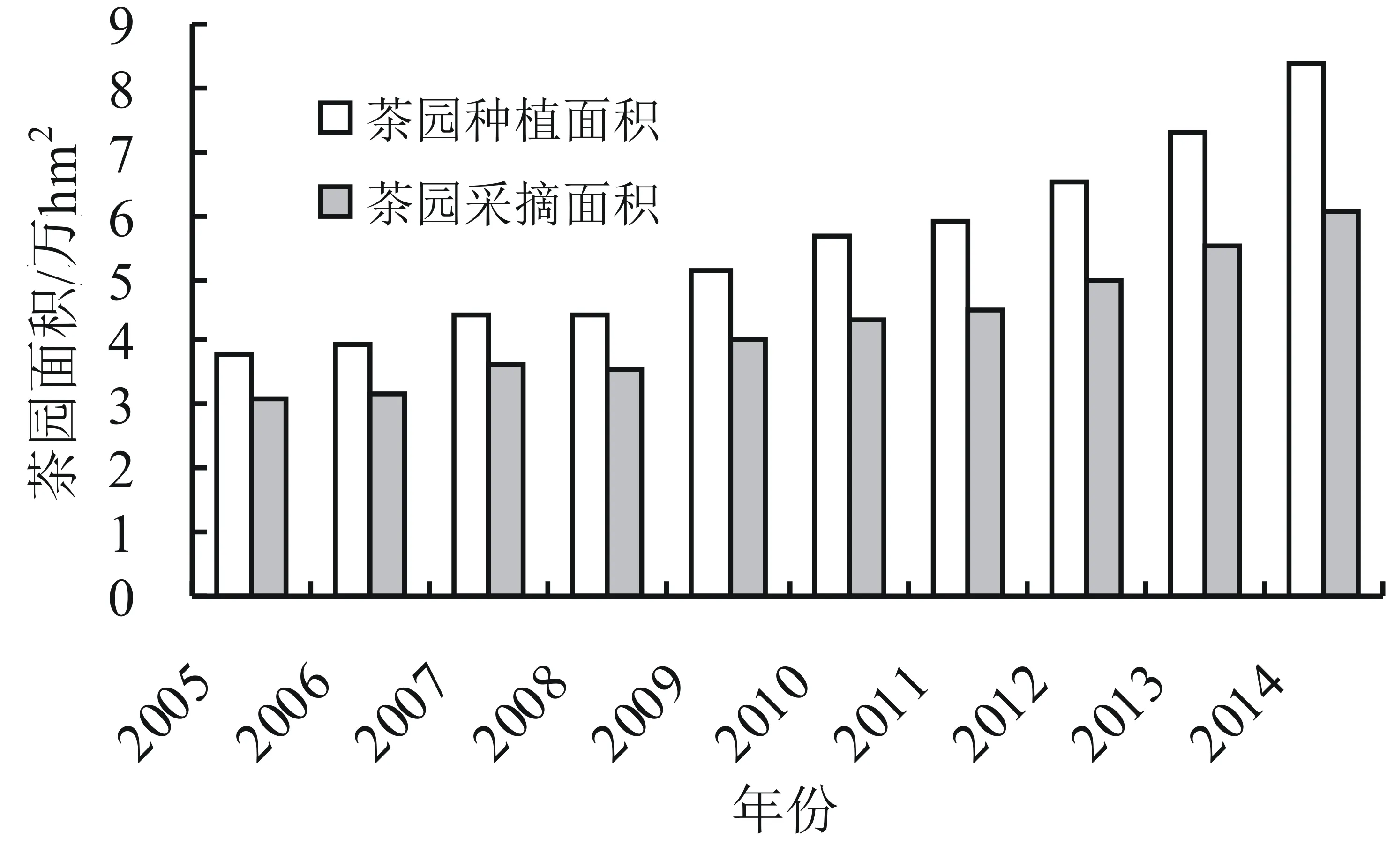

根据国家统计局数据显示(图1、图2),江西茶园种植面积2005年为3.81万hm2,茶园采摘面积为3.11万hm2,到2014年茶园种植面积发展为8.38万hm2,茶园采摘面积为6.03万hm2,10年期间,茶园种植面积扩大2.2倍,年均以0.46万hm2的速度扩增,历年增长率依次为:3.0%、11.6%、0.8%、15.0%、11.7%、3.9%、11.0%、10.9%、15.5%。茶叶产量从2005年1.67万t增至2014年4.70万t,产量增加3.03万t,增幅达181%。其中,产量构成中绿毛茶产量始终占据较大比重,历年维持在75%以上,2013年高达79%;红毛茶比重在11%~16%之间;花茶、乌龙茶、保健茶等其他茶类不足总产量的10%。茶叶产值由2005年的8.1亿元增至2014年65亿元,产值增加56.9亿元,扩大了近8倍。

1.2质量稳步提高

近年来,江西省委、省政府将茶叶质量安全作为茶产业发展的首要任务来抓,通过建立、健全茶叶质量管理制度和管理体系,研究制定和示范推广有机茶、无公害茶等为代表的系列省市地方标准及企业标准,使得江西茶叶质量稳步提高,成效明显。一是积极引导建立和完善进场交易茶叶可追溯体系,从源头保证茶叶产品质量。我省于2009年正式启动实施农业部农垦局农产品质量追溯系统建设项目,截至目前,建立生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、责任可追究、质量有保障的产品可追溯体系项目6个,创建单位24个,自主培育企业26个,成为全省农产品质量安全建设的突出亮点。二是推进产地无公害、绿色及有机认证,确保茶叶生产和加工过程中质量控制。据统计,至2014年全省通过认证的无公害茶园面积5.56万hm2,比上年增14.6%,有机茶面积2.06万hm2,比上年增20.1%。全省现有无公害茶叶产品27个,绿色食品茶叶139个,有机茶叶产品数达到68个,居全省农产品首位。三是加强质量检测和质量监督,保证茶叶产品的质量安全。每年国家质检部门组织对江西各区域茶叶抽检,检测重金属含量、农药残渣量是否超标,江西连续三年抽检合格率都是100%,居全国第1位。

图1 2005~2014年江西茶园面积统计

图2 2005~2014年江西茶叶产量统计

1.3经营步伐加快

1.3.1产业集群化江西基本形成了赣东北婺源、浮梁、上饶、玉山、铅山,赣西北修水、铜鼓、永修、庐山、星子,赣中靖安、井冈山、遂川、资溪、金溪、进贤及赣南上犹、宁都、崇义、于都、会昌四大茶叶优势产区[13-14]。其中婺源、浮梁、遂川、庐山已列入全国茶叶重点区域发展规划中长江中下游名优绿茶重点区域的重点产茶县。四大优势产区主要县(市)茶园面积占全省茶园面积的86.31%(图3),产量占总产量的70.47%,茶产业优势集群效应进一步显现。

1.3.2管理企业化多年来,我省通过鼓励有资金、懂技术、善经营、会管理的企业、集体和农村能人开展适度经营,推行茶园承包经营权的流转,有序的将分散经营的茶园相对集中,提高了集约化管理水平。目前,全省茶叶注册企业已达722家,其中4家进入国家级龙头企业行列,省级龙头企业增加至40家,年销售收入过亿元的企业有5家。茶叶专业合作社注册487个,合作社茶农突破24万户[15]。龙头企业的壮大,推动了全省茶饮料、茶多酚、茶色素等茶产品深加工不断延伸,效益不断提高。

图3 江西四大优势产区茶园比重

1.3.3品牌整合化为提升江西茶叶品牌效益和综合竞争力,2015年我省启动了新一轮茶叶品牌整合活动,从全省近700个茶叶品牌中,选出“四绿一红”5个重点扶持品牌——遂川县的“狗牯脑”、婺源县的“婺源绿茶”、九江市的“庐山云雾茶”、浮梁县的“浮梁茶”、修水县的“宁红茶”,力争通过5年时间,打造1~3个全国茶叶知名品牌。日前已下达茶叶品牌建设省级专项资金4100万元,以推动江西茶产业加快转型升级,促进茶产业发展。

1.3.4产品多元化为了迎合人们消费观念和饮茶习惯的改变,我省茶叶品种正呈现出由“单一”向“多元化”发展的趋势。以往一提起茶,人们首先想到的就是绿茶,绿茶的消费一直占据茶叶消费份额的90%以上,而如今,这个比重已下降到75%,红茶、白茶、花茶、乌龙茶等迅速成为消费新宠,尤其以保健、品位为主要追求目标的茶叶消费增长迅猛,茶叶消费多元化、多功能、多层次发展的新格局已经开始形成。

1.4区域优势凸显

1.4.1生态环境优越江西地处全国绿茶金三角产区[16],属亚热带季风湿润气候,60%是丘陵山地,海拔在350~850 m之间,有效土层60 cm内的有机质含量大于1.5%,土壤酸碱度在pH值4.5~6.0之间[17],森林覆盖率高达63%,具有土壤肥、日照足、云雾多、湿度大、茶树萌芽早、采摘期长等特点,自然条件优越。

1.4.2种质资源丰富我省茶树品种资源极为丰富,拥有茶树品种资源368个,其中婺绿茶区87个,宁红茶区84个,上饶茶区87个,浮红茶区46个,赣南茶区64个[18-20]。各种类型应有尽有。有高达十余米的乔木型野生大茶树,有矮小的灌木型茶树;有的叶大如掌,有的叶小如瓜子;有的芽叶呈绿色、黄色,有的呈紫色、白色;有的芽叶茸毛很少,有的芽身披覆茸毛;有的枝叶披张,有的直立挺拔,有的枝条弯曲;有的入口寒苦,有的回味甘醇,千姿百态,琳琅满目。这些资源蕴藏着各种性状的遗传基因,是培育新品种的基因库,是我省茶叶研究的重要原始材料。

1.4.3绿茶品质上乘江西绿茶素以“颜色碧而天然、口味香而浓郁、水叶清而润厚”的特征驰名中外,绿茶品质在全国名列前茅。据江西茶业联合会副会长赵沙鸥报道,每年国家质检部门组织对各区域茶叶抽检,检测重金属含量、农药残渣量是否超标,江西连续多年抽检合格率达到100%[21]。甚至几次还抽检出“零农残”,这充分说明了江西茶叶绿色无污染,品质上乘。

1.4.4茶文化底蕴深厚江西产茶历史悠久,名茶品种众多,曾绽出“唐载茶经,宋称绝品,明清入贡,中外驰名”的历史辉煌[22]。《宋史·食货》载:婺源之谢源茶为全国六大绝品之一。明清时,号称婺源“四大名家”的溪头梨园茶、砚山桂花树底茶、大畈灵山茶和济溪上坦源茶被列为贡品。济溪上坦源茶叶脉洁白,香馥味醇,曾获嘉靖皇帝赏赐匾额。浮梁茶久负盛名,唐代的片茶(也称团茶或饼茶)曾盛极一时。而仙芝、嫩蕊、福合、禄合等茶历宋、元、明、清数代而不衰,成为经世品牌,诏为贡品。遂川的狗牯脑茶于1915年获美国巴拿马博览会金奖,修水的“宁红”荣得“宁红不到庄,茶叶不开箱”、“茶盖中华、价甲天下”的美誉。

2 阻碍江西茶产业发展的问题解析

2.1管理较粗放,单产水平低

通过对婺源、修水、遂川、浮梁、靖安等11个茶叶主产县调研发现,很多茶农的科技素质不高,自我积累、自我投入的能力不足,茶园管理较为粗放,广种薄收,靠天生长的现象较普遍,主要体现在:(1)对茶树生长营养需求不重视。一是偏重化肥,有机肥施用少。据调查,江西茶园施用化肥的比重超过80%,大量使用尿素、45%通用复合肥,有机肥施用比重不足20%。二是N、P、K养分比例失衡。江西省茶园的施肥基本以施氮肥为主,忽视了磷钾肥等元素。三是微量元素肥料几乎不施。(2)对茶园病虫害绿色防控不重视。尽管政府提倡和鼓励茶农使用物理自然疗法,比如太阳能灯光杀虫、粘板杀虫等方法,但是茶农还是喜欢用农药杀虫。据一位从业人士透露,在茶园病虫害高发期,物理杀虫的方法不如农药立竿见影,另外投入过高,每667 m2安装一个太阳能杀虫灯或粘虫板少则上千元而一瓶农药顶多40~50元。(3)对茶树修剪不规范。如靖安县、上饶县每年春茶采完之后于当年5月底进行定型修剪一次;婺源县春茶采完于4月底或5月初深修剪一次,秋季、冬季或来年早春各轻修剪一次;浮梁县秋茶采完之后于当年11月初进行定型修剪一次;遂川县于夏末秋初进行定型修剪一次。修剪水平整体欠佳:一是修剪时期欠佳。茶树修剪时期应选择在茶树地上部休止期进行,秋冬季的休止期最长。二是修剪方法单一。大多数茶园进行定型修剪,没有根据茶树的生育阶段,分别进行定型修剪、轻修剪、深修剪、重修剪和台割。三是修剪标准不高。通常只剪去树冠上部10~15 cm深的鸡爪枝层,没有严格控制高度,培养骨架,扩大树冠以及塑造树型。(4)对茶叶的采摘不合理。如靖安只采春茶放弃夏秋茶的采摘,这不但造成资源大量浪费,而且夏秋茶的“弃采”同时会带来茶园夏秋季节的抛荒式管理。受管理水平的影响,江西省茶叶单产水平为737.5 kg/hm2左右,仅为全国平均水平的57.5%,而平均单产最高的广东比较,只有其单产的34.5%,而邻省福建的茶叶平均产量达1357.5 kg/hm2,江西茶叶单产只及福建的一半[23]。

2.2机械化水平落后,生产成本居高

根据2012~2014年江西省支持推广的农机产品目录显示,全省共有746项农业机械,其中涉茶机械152项,包括各类耕作机25项,割草机27项,修剪机15项,灌溉机械19项,喷药机械30项,茶叶加工机械36项。从推广目录的数据可见,江西在推进茶园机械化生产方面取得了长足进步,但是现阶段机械化水平仍旧落后,主要体现在2个方面:(1)茶园田间管理作业机械短缺。茶园施肥、采摘无配套适用的机具。(2)机械化推广率低。除茶园修剪作业基本实现机械化外,茶园机械化耕作面积不到整个茶园面积的20%,茶园灌溉主要靠自然降水供给,具备灌溉设施的茶园面积不足全省茶园面积的5%,其他施肥、打药、采摘等环节全部依靠人工完成。分析造成我省机械化水平低的原因主要有3个方面:一是机械适用性差。由于我省60%的茶园处在丘陵山地,茶园田块地势较高,以不规则田块居多,平整度差。加上有1/3的茶园是在20世纪70~80年代种植的老式茶园,缺乏科学规划,主支干道规格小、不配套,给茶园的机械化作业带来了很大影响。二是农机化服务体系薄弱。县、乡机构改革后,多数乡镇农机管理服务站撤并,农机推广网络出现断层;乡镇农机工作人员身兼数职,农机工作只占极小部分,不能全身心从事农机推广工作,必将影响茶叶机械的推广。三是政府农机补贴力度小。进口茶园管理机械与本地生产机械同步销售,前者价格高出3倍左右,但质量过硬;后者价廉但物不美,关键部件的维修费用很高。没有既物美又价廉的相应机具供茶户选择,使茶农陷入是否购买的纠结中,严重影响了茶机的销售、推广,制约了茶园管理的机械化发展。受机械化水平的制约以及农村剩余劳动力加速向城镇转移的双重影响,茶区普遍出现劳动力紧缺、雇工费用逐年增加的问题,导致茶叶生产成本居高不下。

2.3科技支撑薄弱,科技贡献率低

我省茶叶生产科技支撑薄弱,贡献率较低,主要体现在3个方面:(1)科研经费投入不足。虽然近年来我省科技经费投入增速较快,但与全国平均水平、周边省份科技投入和我省科技事业发展需要相比,科技投入总体仍显不足。全省财政科技支出占地方财政支出的比重为0.91%,低于全国2.09%的平均水平,在全国排名为26位,在中部6省、周边6省中均名列末位。(2)科学研究不透。2014年江西省茶叶产业技术体系启动,整合了全省茶叶科研力量,在茶树高效种植、病虫害绿色防控等方面开展了大量的实用技术研究,已基本形成了可应用于无公害茶、绿色食品茶、有机茶生产的实用技术体系。但由于缺少基础建设和科研设备投入的资金,在茶叶科研上只能根据已有条件开展实用技术研究,缺少茶叶基础性和前沿性研究以及实用新型栽培技术研究。(3)科技推广难。由于经营规模小,茶农多而分散,技术普及和推广难度较大。

2.4品牌精品稀缺,知名度低

据不完全统计,目前全省茶企注册的商标有700多个,但真正能够在全国“叫得响”的并不多[23]。2015年6月24日浙江大学中国农业品牌研究中心公布的“2015茶叶区域公用品牌价值排行榜”中,我省仅有8个茶叶品牌上榜,其中“庐山云雾”以16.62亿元的品牌价值居江西茶叶榜首[24]。不过与5年前相比,庐山云雾品牌价值虽然增值逾5亿元,但排名从第13位下滑至第22位。此外,我省还有婺源绿茶、浮梁茶、狗牯脑、宁红茶、修水双井绿、上犹绿茶和资溪白茶上榜,江西茶叶大多面临着“一叶飘香苦无名”的尴尬。产生这种现象的原因主要有以下几个方面:(1)品牌多且杂,缺少非常响亮的茶叶品牌。(2)营销方式落后。中国工程院院士、中国茶叶研究所研究员陈宗懋直言:“江西好的品牌茶叶很多市场上买不到。”在号称“京城茶叶第一街”的北京马连道,茶叶店有4000家,而我省的茶叶店在这条街只有10多家。江西茶叶市场占有率不高,营销方式落后也是一大掣肘[25-26]。(3)品牌管理秩序混乱。目前涉及茶叶市场管理部门有质检、工商、食品卫生等,但是由于职责不清,各管一段,不能有效对市场进行监控,导致市场管理缺位。在这种情况下,给一些不法商家提供了可乘之机,市场存在以次充好,虚高定价的行为,严重影响了市场竞争力。以“庐山云雾”为例,种植面积仅0.07万hm2左右,总产量46万kg,但仅在九江市场,每年以“庐山云雾茶”之名销售的茶叶就在100万kg以上。

2.5营销方式不力,市场占有率低

目前,江西茶叶市场营销不力主要体现在如下方面:(1)销售渠道狭窄。江西生产的多数茶产品销售主要通过茶叶专卖店、茶叶展销会与超市这些渠道进行,且局限于本地销售,仅一成销往外省。通过电子商务平台的销量占很小的比例,很多企业和合作社没有开辟电子商务渠道,茶叶企业主要通过茶叶专卖店销售茶叶,占93.75%。(2)无序竞争突出。由于江西茶业现存的原始交易方式和管理方式,竞争仍仅限于以价格竞争为主的低水平上,而市场营销的概念在行业内比较淡薄,听任产品自然销售,经营模式难以形成规模。同时,江西茶叶市场经营秩序混乱,无序竞争突出,部分企业自律、互律意识差,内部尚未形成团结、统一、联合的协商机制,对外形不成拳头,导致市场、企业陷入低价战的恶性竞争中[27]。

3 推进江西省茶叶产业发展的对策建议

3.1以关键技术支撑来保障安全

充分发挥农技部门的职能作用,大力推广生态控制、生物防治、物理防治等生态栽培技术,降低种植环节带来的食品质量安全风险。积极推广杀虫灯、色诱板、饲放天敌等非化学防控技术,减少化学农药的使用,控害保益。推行科学施药,指导农民因时因地因虫施药,推广高效低毒的脂溶性农药。加强绿色防控技术的研究与推广,建立科技人员直接到户,良种良法直接到田,技术要领直接到人,切实保障茶叶生产各个环节安全、优质、高效。

3.2以标准体系建设来促进规范

对已有的标准体系应及时完善和更新,对缺失的标准体系应依据我省茶叶品牌的特点,量身制定相应的种植、生产、加工和质量标准,加强对国际茶叶标准的分析研究,积极引导企业申请ISO90001、ISO14001、ISO20002质量体系认证,形成与国内外市场接轨的标准化体系。这既是提升企业的标准化生产水平,也是实现茶叶质量的提升,更是抢占市场主导权有效手段。

3.3以特色品牌整合来扩大影响

围绕扶持“四绿一红”(四绿:狗牯脑、婺源绿茶、庐山云雾、浮梁茶,一红:宁红茶),实行商标、质量标准、包装和宣传的“四统一”,打造江西茶叶知名品牌,扩大品牌效应,加强品牌茶注册商标和地理标志保护,建立健全协调机制与工作制度;农业、工商、质监等相关职能部门要相互协作,加强监管,加大维权保护力度。

3.4以专项金融扶持来优化环境

积极争取国家专项资金投入,鼓励民营企业、私营企业和社会资本以参股、租赁承包的方式发展茶叶产业。对培育龙头企业、茶叶加工企业生产发展、技术改造等贷款进行贴息补助,对达到一定规模的良种繁育基地件建设进行补贴,对连片开发、品质符合标准的种茶企业和茶大户给予扶持,对获得无公害农产品、绿色食品和有机食品认证的给予奖励,使茶叶生产从事者成为茶叶产业发展投资、经营、受益的主体。

3.5以营销模式创新来抢占市场

培植专业化的营销企业和营销队伍,策划特色鲜明的营销活动。积极探索现代营销方式,发展专卖店、专柜、连锁营销、电子商务,逐步在全国各大城市、各大茶叶市场设立江西茶专区。积极组织茶企参加国内外大型展销活动,进一步提升江西茶市场占有率。

[1] 周军,周瑶敏,丁建.江西茶叶产业化发展现状、问题与对策[J].江西农业学报,2011,23(11):178-180.

[2] 杨普香,李文金.江西省发展有机茶的现状、优势及对策[J].蚕桑茶叶通讯,2006(2):23-24.

[3] 蔡海康.关于新世纪江西茶叶发展的建议[J].江西农业经济,2001(6):57-58.

[4] 李晓滨.江西茶业发展现状、问题分析和产业化对策研究[J].江西食品工业,2006(1):16-20.

[5] 陈华,刘良源.江西茶产业发展的现状与思路[C]//江西省林学会八届三次理事会暨学术研讨会.2005:68-69.

[6] 徐纪安.游客对地理标志农产品的价值感知及其影响因素分析——以庐山云雾茶为例[J].江西农业学报,2014,26(10):142-146.

[7] 丁智慧.江西茶叶产业化经营的发展与对策[J].贵州农业科学,2005(33):110-112.

[8] 罗旭东.做大做强江西茶叶产业[C]//上海市茶叶学会2007~2008年度论文集.2008:13-13.

[9] 杨帆,李文金,杨普香.贯彻落实科学发展观打造江西现代茶产业[J].蚕桑茶叶通讯,2008(4):21-23.

[10] 邱春娇.认清形势 把握机遇 努力开创江西茶叶生产经营的新局面[J].蚕桑茶叶通讯,2007(5):20-21.

[11] 汪玉奇,刘清荣.创新江西茶业发展理念——基于庐山、武宁、修水茶业生产的调研与思考[J].老区建设,2008(4):17-19.

[12] 郭长生.江西茶业科技世纪回顾与前瞻[J].农业考古,1999(4):287-290.

[13] 程关怀.好山好水好茶 做大做优做强——加快推进江西茶叶产业发展的几点思考[J].现代园艺,2013(2):7-9.

[14] 邱春娇,罗省根,谢桂生,等.加快江西传统优势茶产业发展的思考与建议[J].现代园艺,2013(3):25-27.

[15] 宋海峰.江西茶产业由大转强谋发展[N].江西日报,2013-06-04.

[16] 金玲莉,谢枫,王璠,等.江西省茶叶产业发展现状及优势分析[J].中国茶叶,2014(10):9-10.

[17] 杨普香,阮建云,尹晓云,等.江西省茶叶主产县茶园土壤养分现状分析[J].江西农业学报,2013,25(9):66-70.

[18] 李文金.加快茶树良种进程推进赣茶品牌建设[J].蚕桑茶叶通讯,2008(3):29-30.

[19] 周汉忠.江西省茶树品种资源调查报告[J].蚕桑茶叶通讯,1990(2):15-20.

[20] 江新凤,杨普香,李文金,等.江西选育茶树品种资源情况介绍[J].蚕桑茶叶通讯,2015(2):26-29.

[21] 戴平华.江西茶叶抽检合格率连续3年100%[N].新法制报,2015-08-18.

[22] 黄积安.江西茶叶历史与现状[J].蚕桑茶叶通讯,1998(4):20-23.

[23] 中国茶叶流通协会.2012年全国茶叶产销回顾及今年形势分析[J].中国茶叶,2013,35(6):4-7.

[24] 黄爱华,黄敏.江西绿茶品牌整合的对策研究[J].农业考古,2015(2):314-317.

[25] 李道和,池泽新,张海涛.江西省茶叶产业竞争力实证分析[J].农林经济管理学报,2008(3):76-79.

[26] 刘清荣,宁晓菊.提升江西茶产业市场竞争力研究[J].农业考古,2005(4):252-257.

[27] 张澜夕.江西茶叶产业化发展对策研究[D].南昌:南昌大学,2009.

(责任编辑:管珊红)

Report on Development of Tea Industry in Jiangxi Province

SUN Yong-ming1, YE Chuan1, ZHANG Kun1, YANG Pu-xiang2, LI Dao-he3, XIONG Wen1

(1. Red Soil Research Institute of Jiangxi Province, Nanchang 331717, China;2. Jiangxi Sericulture and Tea Research Institute, Nanchang 330203, China;3. Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330046, China)

Through literature review, questionnaires, field visits, holding seminars and other forms, the author investigated the status quo of development of tea industry in Jiangxi province, analyzed the existing problems in the development of tea industry, and put forward some countermeasures and suggestions for promoting the development of tea industry in this province.

Tea; Industrial status quo; Prominent problems; Suggestion

2016-01-24

江西省茶叶产业技术体系(JXARS-02)。

孙永明(1981—),男,江西新干人,助理研究员,硕士研究生,主要从事土壤环境研究。*通讯作者:叶川。

S571.1

A

1001-8581(2016)08-0110-05