贫困家庭教育指导项目的评估研究

2016-09-09安秋玲

安秋玲

(华东师范大学社会工作系,上海 200062)

经济学与经济管理

贫困家庭教育指导项目的评估研究

安秋玲

(华东师范大学社会工作系,上海 200062)

本研究目的是评估家庭教育指导项目在帮助贫困家庭改善家庭功能、建设青少年心理能力等方面的效果。研究方法为在上海市某区10个街道随机抽取自愿参加项目的240户贫困家庭,其中随机分配120户进行了为期1年的教育教育指导;120个家庭作为对照组。对两组家庭的家庭功能与青少年心理能力进行前后测。结果发现,实验组家庭的家庭功能(亲密性与适应性)有显著提升、青少年的心理能力(自信水平与心理韧性即抗逆力)有显著提高;实验组与对照组在就家庭功能与青少年的心理能力发展方面有显著性差异。文章结论是家庭教育指导项目对贫困家庭的功能改善与青少年心理能力建设有一定成效。本研究在社会工作领域中的应用及局限性也在最后进行了讨论。

贫困家庭 青少年 教育指导 干预研究

一、导言

贫困一直是困扰世界各国发展的重要问题之一。中国作为世界上排名第一的人口大国,虽然经济实力在提升,但贫困人口的数量依然巨大!根据中国国家发展改革委员会的统计,2014年年末全国城市居民最低生活保障人数1880.2万人,城市居民最低生活保障户数1027.5万户。①2014年12月全国城市居民最低生活保障人数1880.2万人,中国发展网,2015年2月2日。http://www.chinadevelopment. com.cn/zw/2015/02/853600.shtml。但由于城市存在享受低保的条件限制,人户分离现象及超过3亿流动人口的存在等现实情况,以及统计过程中不同部门所用标准不一等问题,目前仍无一个确定公认的数字。在学术界,关于中国城市贫困人口规模,主要有两种观点,一种认为中国的城市贫困人口应该是1500万—1800万人之上;另一种认为,中国的城市贫困人口应该在3000万以上。②梅建明、秦颖:《中国城市贫困与反贫困问题研究述评》,《中国人口科学》2005年第1期。学者们的观点相差甚远,足可以反映城市贫困人口问题的复杂性。近十年来,我国的城市贫困人口规模并未发生大的变化,相反,随着贫困救助力度的加大,城市贫困人口规模还有所扩大。①吴鹏森:《中国城市贫困问题及其现代保障体系的建构》,《南京师大学报(社会科学版)》2008年第21期。②梅建明、秦颖:《中国城市贫困与反贫困问题研究述评》,《中国人口科学》2005年第1期。

上海市作为中国的大都市之一,其贫困人口在200万左右。这些贫困人口多属于相对贫困,剥夺感强烈,群体意识强,隐含着不安定因素。③梅建明、秦颖:《中国城市贫困与反贫困问题研究述评》,《中国人口科学》2005年第1期。处于这种贫困状态的儿童青少年,也因家庭资源的缺乏及父母压力的影响而对身心发展产生一定的负面影响。④Emon M.K.“The Effects of Poverty on Children's Socioemotional Development:An Ecological systems Analysi”,Social Work,Vol. 46,No.3,2001,PP.256-266.如何来帮助这些贫困家庭及家庭中的青少年,就成为一个事关社会公平与青少年发展权利的重要议题。本研究引入社会工作专业视角,以“人在环境中”来认识服务对象的问题需求,并本着“助人自助”的目标提供服务,通过设计与实施贫困家庭教育指导项目,给贫困家庭进行知识、技能、情感等方面的指导,从而希望达到修缮家庭的亲密与支持功能,建构青少年积极应对问题的自信与抗逆能力。作为整个研究的一部分,本论文对贫困家庭教育指导项目的实施效果进行评估。

二、研究综述

国内外的学者对贫困家庭以及贫困家庭中的儿童青少年进行了多方面的研究。这些研究包括贫困的影响结果,例如贫困家庭中的儿童更可能抑郁,出现内隐或外显的症状,⑤Duncan,G.J.,Brooks,G.J.,Klebanov,P.k.,“Economic DeprivationandEarlyChildhoodDevelopment”,Child Development,1994,Vol.65,No.3.PP.296-318.显现低水平的社会性和自主,⑥Hanson,T.L.,McLanahan,S.,&Thomson,E.Economic Resources,Parental Practices,and Children's Well-being.In G. J.Duncan 8c J.Brooks-Gunn(Eds.),Consequences of Growing up Poor NewYork:Russell Sage Foundation,1997,PP.190-238.伴随问题同伴关系以及班级被排斥的行为。⑦Putnick,D.L.,Bornstein,M.H.,Hendricks,C.,Painter,K. M., Suwalsky,J.T.D., &Collins, W.A.,“Stability,Continuity,and SimilarityofParenting Stress in European American Mothers and Fathers across Their Child's Transition to Adolescence”.Parenting,Vol.10,No.1,2010,PP.60–77.对中国儿童的研究也发现,贫困家庭背景中的儿童,在师生关系质量方面显著低于高收入家庭的孩子。⑧张晓、陈会昌、张银娜、孙炳海:《家庭收入与儿童早期的社会能力:中介效应与调节效应》,《心理学报》2009年第7期。贫困生的自豪感、外显自尊显著低于非贫困生,且与年龄呈显著负相关;⑨冯晓杭、张向葵:《城市贫困中学生自豪感、外显自尊与抑郁状态的关系》,《心理发展与教育》2008年第6期。经济压力能显著正向预测青少年的抑郁,且歧视知觉作为中介变量,反映了经济压力对抑郁的正向预测效应;⑩李董萍、许路、鲍振宙、陈武、苏小惠、张微:《家庭经济压力与青少年抑郁:歧视知觉和亲子依恋的作用》,《心理发展与教育》2015年第3期。家庭收入与父母教育可以直接预测儿童学业成就、⑪张云运、骆方、陶沙、罗良、董奇:《家庭社会经济地位与父母教育投资对流动儿童学业成就的影响》,《心理科学》2015年第1期。影响其未来的职业规划和职业发展。⑫陈曦、陈光辉、赵景欣:《家庭社会经济地位与青少年未来规划的关系:外向性的调节作用及其性别差异》,《心理发展与教育》2015年第4期。对造成贫困的原因,有学者从代际传递的角度进行了解释,认为影响贫困代际传递的主要因素有:家庭成员的职业收入、子女的教育程度和职业技能状况、家庭拥有的社会资源以及家庭成员的生活态度等,⑬毕晋、高灵芝:《城市贫困代际传递的影响因素分析——基于社会流动理论的视角》,《甘肃社会科学》2009年第2期。对这一问题的实证调查也说明了贫困的代际传递现实。⑭谢勇、李放:《贫困代际间传递的实证研究——以南京为例》,《贵州财经学院学报》2008年第1期。从已有研究可以看出,家庭贫困对青少年发展影响深远。目前中国进行的贫困家庭研究多侧重于从心理学角度,将贫困作为一个重要的自变量,分析其与不同因变量之间的关系;也有一些研究侧重于从社会学视角,对贫困结果进行实证调查与模型构建,⑮洪小良、尹志刚:《城市贫困家庭的社会关系网络研究》,《北京行政学院学报》2005年第3期。这虽为我们提供了认识贫困家庭青少年的一些有益基础,但在现实层面,这些研究并没有及时转化成可实施的操作方案,基于研究基础的贫困家庭干预项目目前仍比较缺乏。

家庭贫困并不能作为青少年各类问题的必然原因。家庭作为青少年所处的重要的生态小环境,它既可能是诱发青少年问题的风险性因素,也可能是支持青少年发展的保护性因素。当家庭发挥其保护性角色时,它对青少年解决问题时的应对行为有积极影响。①Leidy,M.S.,Guerro,N.G.andToro,R.I.,“Positive Partenting,Family Cohesion,and Child Social Competence among Immigrant lationFamilies”,JournalofFamilyPsychology,Vol.24,No. 3,2010,PP.252-260.②Rugger,S.Y.Malecki,C.K.andDemaray,M.K,“Relationship between Multiple Sources of Perceived SocialSupport and Psychological and Academic Adjustment in Early Adolescence:Comparisons across Gender”,Journal of Youth and Adolescence,Vol.39,No.1,2010,PP.47-61.③Wu,Q.B.,Tsing.B.,Ming.H.,“SocialCapital,Family Support,Resilience and Education Outcomes of Chinese Migrant Children”,British journal of Social Work,Vol.44,No.3,2012,PP.636-656.例如已有研究表明,在美国和香港地区,也有一些贫困家庭积极以韧性(抗逆力)的方式应对他们的困难;④Ma,J.L.C.,Wong,T,K.Y.,au,Y.K.&lai,L.Y“The Effect of Socioeconomic States and Family Structure on Parental Warmth and Parental Control in a Chinese Context:Implications for Social Work,Asian Social Work and Policy Review,2012,No.6,PP. 265-281.也有研究强调,面对家庭困境,青少年可以采取的应对行为包括获得社会资源(例如从他人那里得到情感或具体的支持);调动心理资源(例如自尊以及个人自我效能感)以及从事一些特定的反应(例如问题解决)。⑤Emon M.K.“The Effects of Poverty on Children's Socioemotional Development:An Ecological systems Analysi”,Social Work,Vol. 46,No.3,2001,PP.256-266.既然当前贫困家庭难以短期改变外界经济支持因素,那么聚焦家庭自身优势,减低家庭风险因素,巩固家庭保护性功能成为本次干预研究的设计思路。这不仅是因为中国是以“家庭”为本位的社会,家庭是贫困个体应对贫困的最后资源;⑥佟新:《城镇失业性贫困及家庭生存战略》,《学海》2009年第1期。而且还因为家庭中的可发展因素,例如家庭教养方式、父母的受教育程度,都会直接影响亲子关系与青少年的社会性发展。⑦Kliewer W.,Borre A.,Wright A.W.,Jaggi L.Drazdowski,T. Zaharakis.,ParentalEmotionalCompetence and Parenting in Low-Income Families with Adolescents,Joural of Family Psychology,PP.1-10.http://dx.doi.org/10.1037/fam0000136.⑧罗晓路、李天然:《家庭社会经济地位对留守儿童同伴关系的影响》,《中国特殊儿童教育》2015年第2期。⑨Chen I.J.,Gu Y.,Chen C.,“Family Resource Management Style and Life Adjustment of Low-Income Single Mother in China”,SocialDevelopmentandPersonality,Vol.40,No.6,2012,PP. 959-970.

三、家庭教育指导项目

家庭教育指导项目以家庭为单位进行干预,首先根据贫困家庭的需求,以家庭教育指导来改善家庭功能,激发青少年的心理资源,增强青少年应对行为能力的发展。

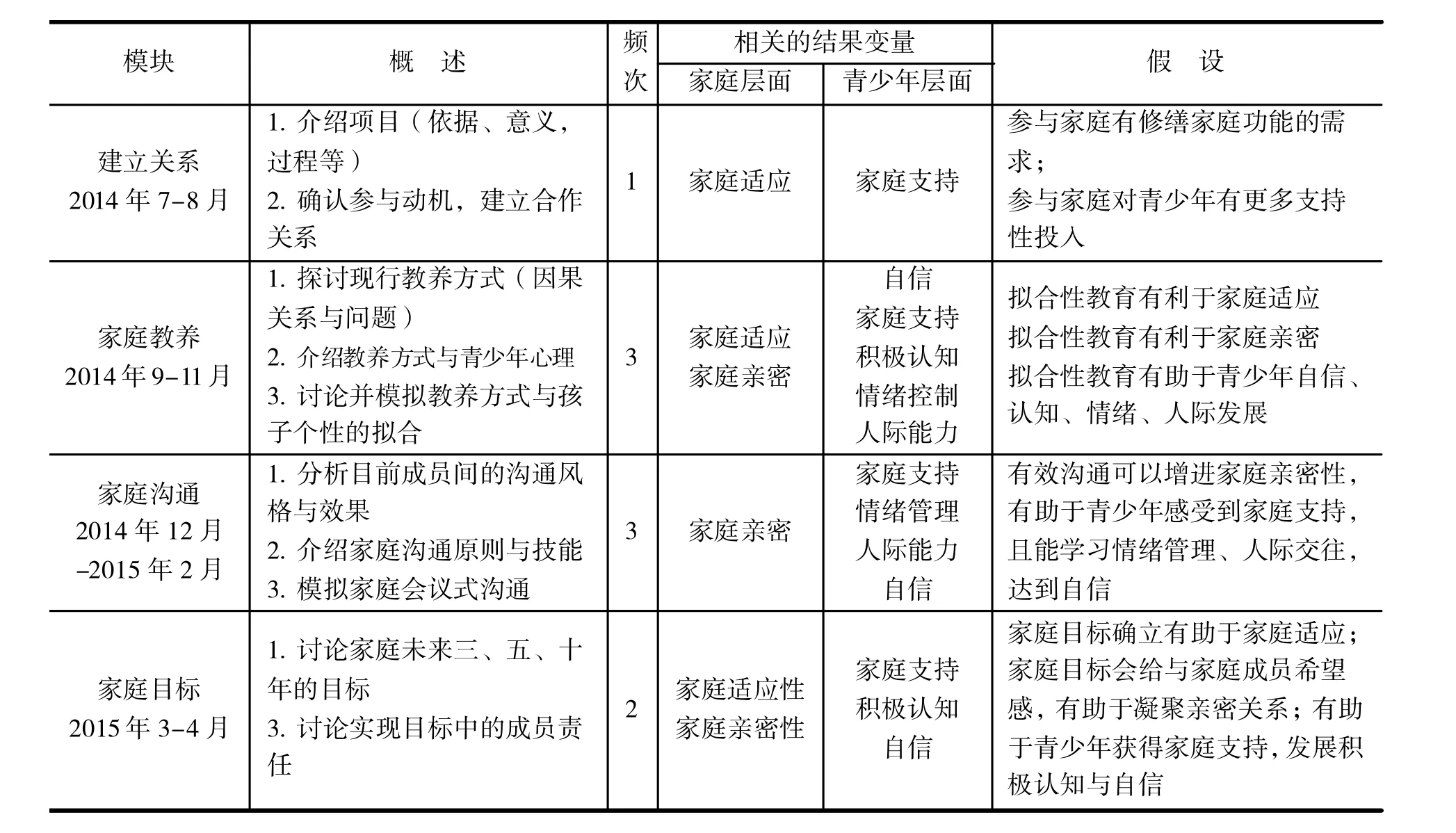

干预研究是一项通过系统性的多层面行动,推动研究对象发生积极的变化。⑩Fraser M.W.,Richman,J.M.,Galinsky M.J.&Day S.H.,Intervention Research-Developing Social Programs,Oxford university press,2009,PP.1-16。在本项目的实施过程中,项目组首先根据干预研究的要求,明确本研究的问题(即家庭教育干预,侧重于家庭功能的修缮)、制定干预的理论模型(以生态系统理论为指导,通过拟合性教养方式、成员间互动、家庭希望感来修缮家庭功能,提升青少年自我应对行为)、形成干预手册并培训社工,最后是干预评估。其中,干预模型中包括的介入变量主要是:(1)家庭教养方式的认识与指导:本模块主要是引导接受服务的家长了解孩子的身心发展规律,了解不同教养方式与孩子成长的关系,实践拟合孩子气质类型与成长需求的教养方式,发挥家庭对孩子成长的教育功能,引导青少年的个性发展;本模块共实施三次,每次一个半小时;(2)家庭沟通的认识与指导:本模块主要是引导接受服务的家庭了解家庭成员沟通的意义,学会家庭成员间沟通的技术,并以家庭会议形式实施积极的家庭沟通,发挥家庭对每一成员的支持性功能,促进青少年的主体性发展;本模块共实施三次,每次一个半小时;(3)家庭发展规划指导:本模块主要是引导接受服务的家庭能积极地建构家庭未来发展图景,以强化和引导家庭成员间共同投入,发挥家庭的凝聚功能,引导青少年的希望性。本模块共实施二次,每次一个半小时。项目的干预因素具体如表1。

项目实施的时间是2014年7月至2015年6月,项目开展形式是以家庭为单位的个案。项目实施过程中由10个在一线有过至少三年以上工作经历的社工参与,每个社工约对12个家庭直接负责,每月进行一次上门的个案面谈,共8次。社工在进行个案辅导时候,根据每个家庭的具体情况,提供适合家庭的教育指导资料,同时针对具体问题进行辅导与模拟学习。

参与项目的社工均是自愿报名。项目组对每位社工都进行了全面的培训,包括项目介绍、项目指导内容的培训、项目实施中的过程督导等,以确定干预实施中他们能遵循社会工作的基本价值和伦理,有一定的资料收集能力,能保障干预者的信度和效果。

表1 家庭教育指导项目的描述

四、测量工具

(1)家庭信息调查问卷,包括家庭基本情况问卷、家庭收入和支出基本情况、家庭成员的教育与工作情况、家庭的规划与社会支持等信息。本问卷由父母报告或填写。

(2)家庭亲密度与适应性量表(Family AdaptationandCohesionEvaluationScale,FACESⅢ,Olson,2000),该量表分为“亲密度”和“适应性”两个维度,每个维度各15题,其中“亲密度”指家庭成员之间情感联系的亲密程度,“适应性”指家庭系统对随家庭环境和家庭不同发展阶段出现的问题的应对能力。量表采用5点计分法,从“1=不是”到“5=总是”,由受试者填答所述情况在其家庭中出现的频次,数字越大表示出现的频率越高,说明家庭亲密度和适应性也越好。本研究中,全量表的Cronbachα系数为0.95,“亲密度”和“适应性”两个分维度的Cronbachα系数分别为0.94和0.87。本量表由父母填写。

(3) 个人评价问卷 (Personal Evaluation Inventory,PEI)该量表是用来评定自我评价的一个方面——自信。一般认为自信是一个人对自己能力或技能的感受,是对自己有效应付各种环境的能力主观评价。PEI对自信心范畴的大多数问题都可以估测。该量表分两部分,一部分使用不同维度来测量人们在具体领域中的自信水平;另一部分是评定总体自信水平和可能影响自信判断的心境状态。本研究使用第二部分题目来测量被调查者的一般自信水平。该量表共54个项目,以四级评分,分值越高表示自信程度越高。本研究中,分量表的 Cronbachα系数女性为 0.74-0.89;男性为0.67-0.86。本量表由青少年填写。

(4)心理韧性(抗逆力)量表(The Resilence Assessment Instructmen,RAI),心理韧性是个人面对生活逆境、创伤、悲剧、威胁或其他生活重大压力时的良好适应,它意味着面对生活压力和挫折的“反弹能力”。胡月琴、甘怡群(2008)编制的青少年心理韧性量表,共27个项目,五个因子:目标专注、人际协助、家庭支持、情绪控制和积极认知。量表从“完全不符合”到“完全符合”,分别计1-5分,量表得分越高,心理韧性(抗逆力)水平越高。该量表适用于中学生。量表整体信度系数0.850,内部一致性信度系数分别是0.685(目标专注)、0.714(人际协助)、0.757(家庭支持)、0.754(情绪控制)、0.736(积极认知)。本量表由青少年填写。

五、样本和数据分析

本研究中的贫困家庭特指根据2014年上海市低保水平(人均月收入低于790元)进行的贫困家庭划定。本研究在上海市宝山区10个街道根据在册贫困家庭名录,以随机号码来抽取贫困家庭并逐一上门确认其参与研究的意愿,在家庭同意的基础上确定200户贫困家庭为研究对象。为防止研究过程中样本流失,又增加40户家庭,共计240户进入研究过程,其中实验组是120户,对照组是120户。这些家庭中父母的平均年龄是42岁,青少年的平均年龄是12.05岁,完整家庭是182户(75.8%),其他家庭(离婚、丧偶、分居、再婚或其他)是58户(24.2%)。

研究过程中有27户家庭退出,包括中途退出17户(实验组6户,对照组11户),因存在极端值研究者删除10户(其中实验组6户,对照组4户),实际留存总样本是213户家庭。为估计27户退出样本的影响,对退出样本与总样本进行在家庭层面上进行差异分析,结果发现两组在家庭婚姻状况(T=0.116,df=231,p=0.908)、亲子关系(T=-0.261,df=198,p=0.794)、孩子性别(T= -0.146,df=223,p=0.883)等方面均无显著差异。

数据分析使用社会科学统计包SPSS20.0。

六、研究结果

(1)组间差异比较

实验组、对照组在家庭功能、青少年心理能力的后测数据进行单因素方差分析,结果发现两组存在显著差异(见表2)。

表2 实验组和对照组在各量表的描述分析

在家庭功能—亲密度方面,实验组经过干预过程后,家庭功能—亲密度的均值显著高于对照组(F(1,206)=14.212,p=0.000);在家庭功能—适应性方面,实验组的家庭适应性有显著提高,而对照组出现了下降,两组之间存在着显著差异(F (1,205)=19.283,p=0.000)。

在青少年心理资源方面,首先是自信方面,实验组的青少年自信水平的提高程度高于对照组,两组之间存在着显著差异(F(1,210)=10.393,p= 0.001);在心理韧性(抗逆力)方面 ,实验组青少年的心理韧性(抗逆力)有了显著增高,而对照组变化程度不高,两组之间存在着显著性差异(F (1,201)=14.527,p=0.000)。进一步分析心理韧性(抗逆力)的差异来源,结果发现,这些差异在心理韧性(抗逆力)的各分维度同时存在:在人际协助方面,实验组干预之后的得分显著高于对照组(F(1,208)=5.320,p=0.022);在积极认知方面,实验组与对照组存在显著差异(F(1,209)= 14.600,p=0.000);在家庭支持方面,实验组获得了更高的家庭支持,而对照组的家庭支持变化不大,两组之间存在显著差异(F(1,209)=11.886,P=0.001);在情绪控制方面,实验组和对照组存在着显著性差异(F(1,208)=10.637,p=0.001);在目标专注方面,实验组在干预之后,目标专注的分数提升程度超过对照组,两组之间存在一定的差异(F(1,211)=7.932,p=0.005)。

为进一步确定实验组和对照组在干预之后的差异与干预过程有关,对实验组进行前后样本的配对检验,结果发现实验组各项内容后测均比前测有显著性提升,且差异显著。实验组的家庭功能—亲密度前后存在显著差异(t=13.312,p= 0.000);实验组的家庭功能—适应性在干预后有了提高,干预前后存在显著差异(t=8.356,p= 0.000)。在青少年的心理资源方面,干预后青少年的自信水平有了显著提高(t=5.042,p=0.000);青少年心理韧性(抗逆力)经过干预过程也发生了显著变化(t=13.312,p=0.000)。

对照组前后样本的配对差异检验发现,对照组在青少年的自信水平方面,测量前后有了提高,且变化显著(t=6.247,p=0.000)。由于对照组没有直接干预,因此研究者不确定这一结果的成因是否与青少年年龄成熟有一定的关系,因此需要进一步的多年龄段的追踪研究,以回归分析探究青少年自信水平与年龄发展的关系。

(2)多元分析结果(见表3)

采用线性回归方法检验是否干预产生了对家庭功能与青少年心理资源的建构的效应。取组别(1实验组,2对照组)、父母的教育程度、职业、家庭人口数以及孩子数量(作为控制变量,分类变量做虚拟化处理)为自变量,强制进入模型;家庭功能—亲密度与家庭功能—适应性、青少年的自信水平与心理韧性(抗逆力)等分别为因变量。结果发现,干预与否对家庭功能—亲密度与家庭功能—适应性、青少年自信与心理韧性(抗逆力)均有显著的预测作用;父母的教育程度(高中以上)也是预测家庭功能—亲密度、家庭功能—适应性及青少年自信与心理韧性(抗逆力)的重要因素,但父母教育程度显著降低了家庭功能—亲密度与家庭功能—适应性,降低了青少年的自信。父母的受教育程度与其对家庭、对子女的期待有一定的相关,尤其是在中国的背景下,教育程度越高的人,期待的生活水平也越高,对子女的成就期待也越高,但这种高期待也会反作用于他/她对生活亲密度、适应性以及对子女表现的满意程度,因此受教育水平与家庭功能—亲密度、家庭功能—适应性以及青少年的自信出现负向关系。

六、讨论

本研究结果说明,上海城市贫困家庭的教育指导项目对改善贫困家庭功能与提升青少年心理能力有一定的效果。参与本项目的实验组家庭在家庭功能—亲密度、家庭功能—适应性方面以及与青少年的自信水平和心理韧性(抗逆力)等方面的能力显著高于对照组,这使实验组的家庭功能得以修缮,青少年的心理资源得到挖掘,从而保障了青少年应对外界压力的行为能力。本研究结果与以有研究结论有一致性。如Catherine et al.对11岁左右的青少年进行基于家庭的认知行为干预,以减少对青少年的创伤性伤害。干预过程中研究者对家庭提供了关于认知行为技术、教养方式、家庭应对方式等内容的指导,研究结果发现,这些干预的实施有助于提升家庭功能,并有利于青少年的长期发展。①Catherine DeCarlo Santiago,Sheryl H.Kataoka,Maria Hu-Cordova,Karla Alvarado Glddberg,l.,M,Maher,Pia Escudero,PreliminaryEvaluationofaFamilyTreatment Component to Arguement a School-based Intervention Serving Low-income Families,Journal of Emotional and Behavioral Disorders,Vol.23,No.1,2014,PP.28-39.本研究中,因干预过程也以教养方式指导、家庭沟通方式指导以及家庭应对方式等为主要内容,这不仅契合服务对象的具体需求,而且也从长久的角度,保障了服务对象获得了自助的能力。另外,本项目指导内容以个案形式进行,服务内容全面深入,因此能对就贫困家庭的功能重构起积极作用。本研究中,研究结果说明针对城市贫困家庭的社会工作,在没有社会资源可以引入的背景中,积极修缮家庭的功能,可以调动青少年自身的心理资源。当前国内对贫困家庭的救助依然是社会工作服务的重要领域,但是这一救助不能仅仅局限在资源的支持方面,更应关注服务对象的家庭功能与家庭系统。本研究结果说明,相比于单纯提供社会救助的对照组,通过构建支持性环境与激发青少年心理能力的家庭教育指导,更能在根本上保障家庭发展,促进青少年调动心理资源,达到青少年“自助”的目的。

表3 家庭功能与青少年心理资源的回归分析

本研究是中国社会工作基于数据,进行干预研究的初步探索。社会工作在本质上是追求变化的科学,通过社会工作者的服务介入,而使服务对象发生变化。②Catherine DeCarlo Santiago,Sheryl H.Kataoka,Maria Hu-Cordova,Karla Alvarado Glddberg,l.,M,Maher,Pia Escudero,PreliminaryEvaluationofaFamilyTreatment Component to Arguement a School-based Intervention Serving Low-income Families,Journal of Emotional and Behavioral Disorders,Vol.23,No.1,2014,PP.28-39.本研究采用干预设计的原则,明确干预研究的各个步骤以及环节,确定干预实施过程中的信度(培训社工)与效度(因变量测量)等,使社会工作服务成效能基于数据进行评估,这不仅是对当前中国缺乏量性评估的社会工作干预研究的补充,也为中国当前仅以小组活动来开展社会工作提供了新的方向。

在本干预项目实施中积累的本土性社会工作知识主要体现在两个方面:(1)“案主和社工”之间的关系方面。在为期一年的项目实施过程中,能坚持参与整个服务项目的案主,他们多表达了一种对社工个体的信赖与亲密,正是这种信任感使个案能持续且深入,使案主愿意把社会工作者的指导践行在自己家庭的日常生活中,改变家庭不适应的教育方式、沟通方式,重塑一种新的家庭关系和功能。信任的人际联接是社会工作专业关系的本质。(2)“孩子”是社会工作家庭服务介入的突破口。在研究初期,贫困家庭中的父母多对家庭功能的改善没有兴趣与动机,但是当他们理解这一项目的受益者是其家庭中的青少年时,很多父母立刻表现出很强的兴趣,积极配合整个项目的实施。这一方面说明很多家庭都把家庭的问题看做是孩子的问题,但是也同时对孩子发展有很高的期待。虽然本研究中直接干预家庭而间接影响到青少年的心理能力的发展,但是因这一因素的存在,从而使项目对青少年的积极影响效果很明显。

本研究的局限:首先,样本的取样范围有限,因此并不能推论,这一干预方案对中国其他地区的城市贫困家庭是否有效,这需要进一步后续研究。其次,本研究中的自信水平量表,只用一般自信水平的测量题目,所测结果仅说明青少年的一般自信概念,而非具体到某些特殊领域,如学业、体育、才艺、人际等方面。第三,本研究以对家庭的教育指导达到改善家庭功能、提升青少年调动心理资源的能力,而非直接针对贫困进行干预,也不是直接针对青少年进行干预,项目的评估结果虽然说明家庭教育指导项目对贫困家庭、对青少年的积极影响结果,但这是不是最有效改善贫困家庭的方式?是不是促进青少年发展的最有效途径?这一家庭教育指导项目是否对农村贫困家庭也有效用?这仍需后续更深入的研究。第四,本研究是一种基于个案的干预,研究过程中10个社工参与了家庭教育指导,虽有督导过程来保障这一过程中他们实施干预行为的信度,但是仍会因社工自身的工作方式、服务对象的不同需求问题等,而影响实施过程中的信度与效度问题。

总之,本研究是在社会工作领域内进行的基于数据为基础的一种研究尝试,虽然积累了一定的经验,但是后续研究者仍需要不断完善研究设计,以更好检验家庭教育指导项目的适用效果。

(责任编辑:徐澍)

The Assessment of the Family-Based Education Guidance Program for Low Income Families

AN Qiuling

(Department of Social Work,East China Normal University,Shanghai 200062,China)

Objective:The present one-year study was a pilot valuation of the effectiveness of the Education Guidance Program(EGP)for Low Income Families as a means of enhancing family function and improving adolescent psychological capabilities.Method:Participants of the study included 240 families from Shanghai,half of which are under the intervention while the rest are not.Both groups are assessed before and after program in terms of family function and the psychological capabilities of adolescent.Results:The results indicated a significant improvement in family function and the self-confidence and reliance of adolescent. Conclusion:The results provided an encouraging evidence for the effectiveness of the EGP for Low Income family in promoting family function and the psychological capabilities of adolescents.The implications of such a program are significant for Chinese social work and therefore are fully discussed.

intervention study;low-income family;family function;adolescents

本文是教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国社会工作者的实践性知识及其提升策略研究”(14YJA840001)的阶段成果。

安秋玲(1975-),女,山东人,心理学专业博士,现为华东师范大学社会发展学院副教授,研究方向:社会工作专业化与精神健康社会工作。

C916

A

1008-7672(2016)03-0076-08