家族企业动态能力:理论与实证研究

2016-09-08赵永杰张要杰

赵永杰,张要杰

(1,2.宁波工程学院,浙江 宁波 315211)

家族企业动态能力:理论与实证研究

赵永杰1,张要杰2

(1,2.宁波工程学院,浙江宁波315211)

当前中国家族企业普遍面临持续发展的制约和转型升级的挑战。转型升级需要以动态能力的构建和发展为支撑,因此对家族企业动态能力的准确评价已成为国内制定转型升级战略决策的重要基础,本研究首先在理论推演的基础上开发出中国家族企业动态能力测度量表,然后以浙江家族企业作为调研对象采用问卷调查法进行了实证检验,最后提出了家族企业动态能力评价的二维模型,为构建基于动态能力理论的家族企业转型升级策略奠定了基础。

动态能力;家族企业;测度

引 言

近年来,随着对动态能力的概念内涵(Teece& Pisano,1994;Teece,Pisano& Shuen,1997;Grant,1996;Helfat,1997;Eisenhardt& Martin,2000;Zollo& Winter,2002;Winter,2003)、形成机制(Zander&Kogut,1995;Teeceet al.,1997;Zollo&Singh,1998;Zollo&Winter,1999;Argote,1999)、影响因素(Zollo&Winter,1999;Argote,1999;Kale &Singh,1999; Lengnick-hall & Wolff,1999;Priem & Butler 2001)等问题探讨的日益深入[1]1105-1121,产业界和理论界对动态能力理论的认可度也日益提高。但与此同时对动态能力理论声的质疑也从未消失。质疑者认为动态能力理论存在概念不清、同义反复[2]65-85和缺少实证基础[3][4]等一系列问题。在这一背景下,量化研究和实证研究对于提高动态能力理论的普适性具有重要意义。

现有研究中对动态能力概念的界定主要是基于动态能力理论提出者提斯(Teece& Pisano,1994;Teece,Pisano& Shuen1997)的观点。此后虽然有学者对动态能力的识别和测度展开探讨,但是这方面的研究整体上仍然较少,而且很少考虑到企业属性、行业等不同特质,测度的结果缺少规范性和可比性。这些因素的存在,严重制约了人们动态能力与其它组织变量之间的关系的进一步探究,阻碍了动态能力理论的发展。

改革开放以来,中国的家族企业从无到有迅速崛起,很快成为国民经济中最具活力和成长性的群体之一。但是由于创业初期生存环境比较恶劣,我国家族企业多集中在技术含量不高、竞争激烈的劳动密集型产业,进而形成了以低价格、低利润为特征的“低价工业化”模式。这一模式曾经给家族企业带来巨大的竞争优势,但是随着中国人口红利的终结和竞争环境的恶化,曾经历过创业辉煌的家族企业普遍开始面临持续发展的制约。当前在中国整体面临经济转型这一大背景下,家族企业的转型升级更是当务之急。转型升级的实现需要企业动态能力的发展为支撑,因此对家族企业动态能力的研究已成为我国制定家族企业转型升级策略的重要基础。

文献综述

在动态能力的量化研究和实证研究方面,研究者从不同的角度对动态能力的构成维度进行了解构。例如,通过对在助听器行业龙头企业Oticon A/S的深入分析Verona and Ravasi(2003)[5]将动态能力的三个维度识别为:知识创造和吸收、知识集成、知识重新配置。Pavlou and Sawy(2006)[6]从可重构(指标),市场导向,吸收能力,协调能力四个维度对动态能力进行了测量的。在回顾和厘清了动态能力的概念后,Wang and Ahmed(2007)[7]指出,适应能力,吸收能力和创新能力是动态能力的三个组成因素,未来的研究可据此对动态能力进行测度。Prieto and Revilla (2008)[8]提出了基于知识的动态能力的性质,并且从知识创造,知识整合和知识重新配置三个维度对其进行了实证检验。邱钊(2008)等[9]研究指出动态能力包含三个维度,分别是协调及整合能力、学习能力、及重构和转变能力,进而运用质性研究方法,通过对东风汽车有限公司深入的案例分析,检验了动态能力与企业竞争优势的关联性。

郑素丽等(2010)[10]开发了基于知识的动态能力的测度量表,对动态能力的三个维度(分别是知识获取能力、知识创造能力、知识整合能力)进行了测度。

综上所述,对动态能力构成维度的研究取得了一定的进展。但是以往的研究主要将动态能力定义为“整合、构建、重新能力的能力”[11]、“惯例基础上的高阶能力”[12]。这些界定虽然具有开创性,却因过于抽象化而易陷入“同义反复、循环论证”[2-4]的批评,难以揭示动态能力真正的形成过程,同时也在一定程度上限制了对动态能力的有效测度。对家族企业动态能力测度和量化研究的缺失,已经阻碍了对家族企业的转型升级战略研究。因此,本研究尝试开发家族企业动态能力测度量表,并基于对浙江企业的调研对它进行实证检验。

理论构建

现有对企业动态能力的测度主要采用了三种方法:一是间接度量。如Arthurs and Busenitz(2006)[13]通过对企业对抗风险的能力这一间接测度指标的分解,间接完成了对企业动态能力的测度。二是简化度量。如Deeds,Decarolis and Coombs(2000)[14]采用新产品开发数量这一指标度量了企业的动态能力。第三种方法是通过对动态能力概念内涵的分析和解构来完成测度。如Pavlou and Sawy (2006)[6]基于对动态能力概念本身的深入分析,将其解构为四个基本维度:即可重构能力、市场导向能力、吸收能力、协调能力。

本研究借鉴Eisenhardt and Martin(2000)的观点将企业的动态能力视为“一系列特定的、可识别的过程”[1],然后从家族企业战略管理实践的角度构建了动态能力的测量维度。这种划分维度的方法有助于将动态能力这一抽象的概念具体化,从而有助于深入分析其产生及发展的机理和路径。

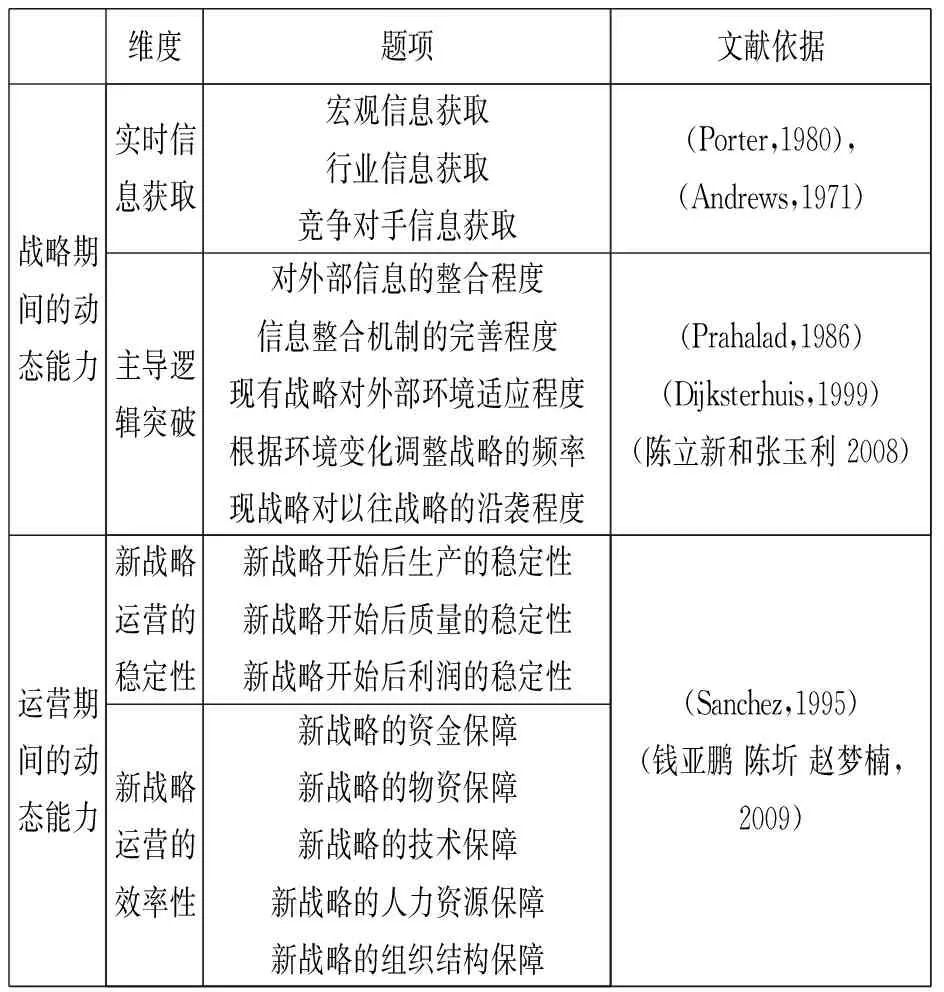

首先从过程观角度将家族企业的动态能力表现归纳于两个不同的阶段:企业的战略期间和运营期间。其中,战略期间的动态能力是指家族企业对战略的快速调整能力,其测度主要是考察企业是否能够根据内外部环境的变化及时调整或改变之前已经制定的战略,具体的测量维度有两个:实时信息获取能力和主导逻辑突破能力。实时信息获取能力是企业快速响应外部环境变化的基础。它本质上是一种信息搜寻机制,即企业能够及时有效地获取外部信息的能力。在传统战略管理理论,如著名战略管理专家Andrews和Porter的战略管理思想中,外部环境分析包括宏观环境(或称一般环境)分析、行业环境(或称任务环境)分析和竞争对手分析三个层面,因此本文用三个题项:“宏观信息获取能力“、“行业信息获取能力”、“竞争对手信息获取能力”来测度企业的时实信息获取能力。主导逻辑本质上是一种认知刚性[15-17]。家族企业的管理者很容易由于企业前一阶段的成长或成功而形成对企业运营管理的强势逻辑,即具有主导逻辑。主导逻辑一旦形成便储存于组织记忆之中。之后企业一旦遇到类似问题,便会将当前问题与组织记忆中储存的解决方法自动匹配并加以解决,从而形成路径依赖[11][18]效应。主导逻辑突破能力是管理者基于对企业内外部信息的整合,调整或改变现有战略、摆脱路径依赖的能力。本文基于对相关文献的梳理和分析,设计出如下五个题项:“对外部信息的整合程度”、“信息整合机制的完善程度”、“现有战略对外部环境的适应程度”、“根据环境变化调整战略的频率”、“新战略对以往战略的沿袭程度”作为测度家族企业主导逻辑突破能力的指标。

运营期间的动态能力是指对战略的快速执行能力,其测度主要是考察企业是否能够通过有效组织和精心管理,将调整后的战略迅速付诸实施,其核心内涵类似于战略柔性。本文在参考了相关文献的基础上,以“新战略运营的稳定性”、“新战略运营的效率性”作为其主要的测量维度[19-20]。将新战略运营的稳定性界定为:在新战略开始后,家族企业是否能够在生产、质量、利润方面实现平稳过渡,进而设计了三个题项——“新战略开始后生产的稳定性、质量的稳定性、利润的稳定性”,用以测度企业新战略运营的稳定性。将新战略运营的效率性界定为:新战略开始后,家族企业在资源和组织结构的转换方面的效率高低,进而设计了五个题项——“新战略的资金保障、物资保障、技术保障、人力资源保障、组织结构保障”,用以测度企业新战略运营新的效率性。

本研究通过文献研究、学术界和企业界访谈形成的量表如表1所示。

表1 家族企业动态能力测度量表

研究设计

1.问卷设计

考虑到浙江家族企业起步较早、相对发达,在浙江进行家族企业的调研具有较高的代表性,本研究选择以浙江家族企业作为调研对象,以问卷调查法搜集数据。在问卷设计方面,采用信度、效度相对较高的Likert七级量表法对变量各维度进行测量。为确保问卷设计的可靠性,本研究参考了Aaker等(1999)的建议[21]134-135,问卷设计经历了四个阶段:首先通过参考借鉴相关文献资料形成初稿;然后通过与专家及课题组成员交流讨论完善和修订问卷;第三步通过与家族企业高管沟通第二次润色和修订问卷;最后进行预测试,并根据预测试结果最后一次修订问卷,形成终稿。

2.数据收集

为了提高问卷的回收率和问卷调查的质量,我们首先通过查阅浙江省民营企业名录拟定被调查对象,然后充分运用社会资本与企业高管层取得联系获取他们的支持与配合。

在问卷发放与回收环节,我们采取了在校园中招募和培训学生调研员的方式。经过面谈筛选和培训,最终选定我校经管学院国际商务专业和市场营销专业共8名浙江籍高年级在校学生,利用暑假时间采用实地走访的形式完成了此项工作。此次调研共发放调查问卷400份,回收251份,有效问卷225份,回收率 62.75%,有效回收率56.25%

3.样本特征

本研究根据产业属性将被调研家族企业划分为传统产业企业和高新技术企业;根据员工人数将被调研企业划分为小微企业(n≤20、小企业(20

实证结果

1.描述性统计

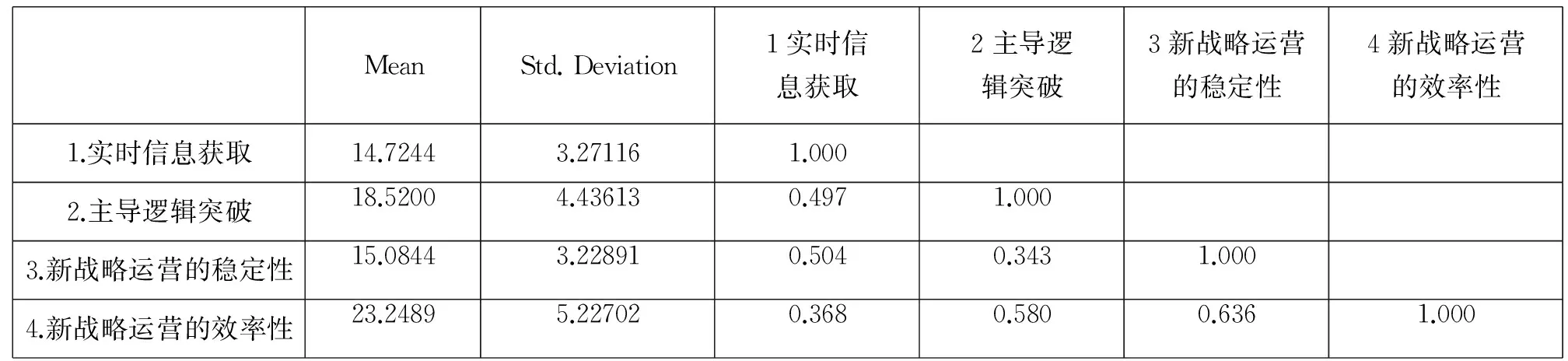

本研究首先应用SPSS21.0软件对数据进行了描述性统计分析,并检验了测度题项的合理性。然后利用结构方程分析软件Amos21.0进行了验证性因子分析。描述性统计分析的结果如表2所示。

2.信度与效度检验

在信度检验方面,本文主要关注内部一致性,采用CITC(题项-总体相关系数)指数以及Cronbach's a系数作为检验指标,。本文的测度量表中,测量条款“现有战略对以往战略沿袭程度”的CITC指数为0.311,小于0.35,且删除这个测量条款后,系数从0.761上升到0.787,所以将这个测量项目予以删除。除此之外,其他所有测量条款的CITC指数均大于0.35,同时各变量Cronbach'a系数均大于0.7,并且删除其他任何一个题项都将降低一致性指数,可见各题项之间具有较好的内部一致性。采用探索性因子分析法进行了建构效度的检验。共抽取了四个因子,分别对应于本研究的四个变量——动态能力的四个维度。变量信度和效度的检验结果如表3所示。

3.验证性因子分析

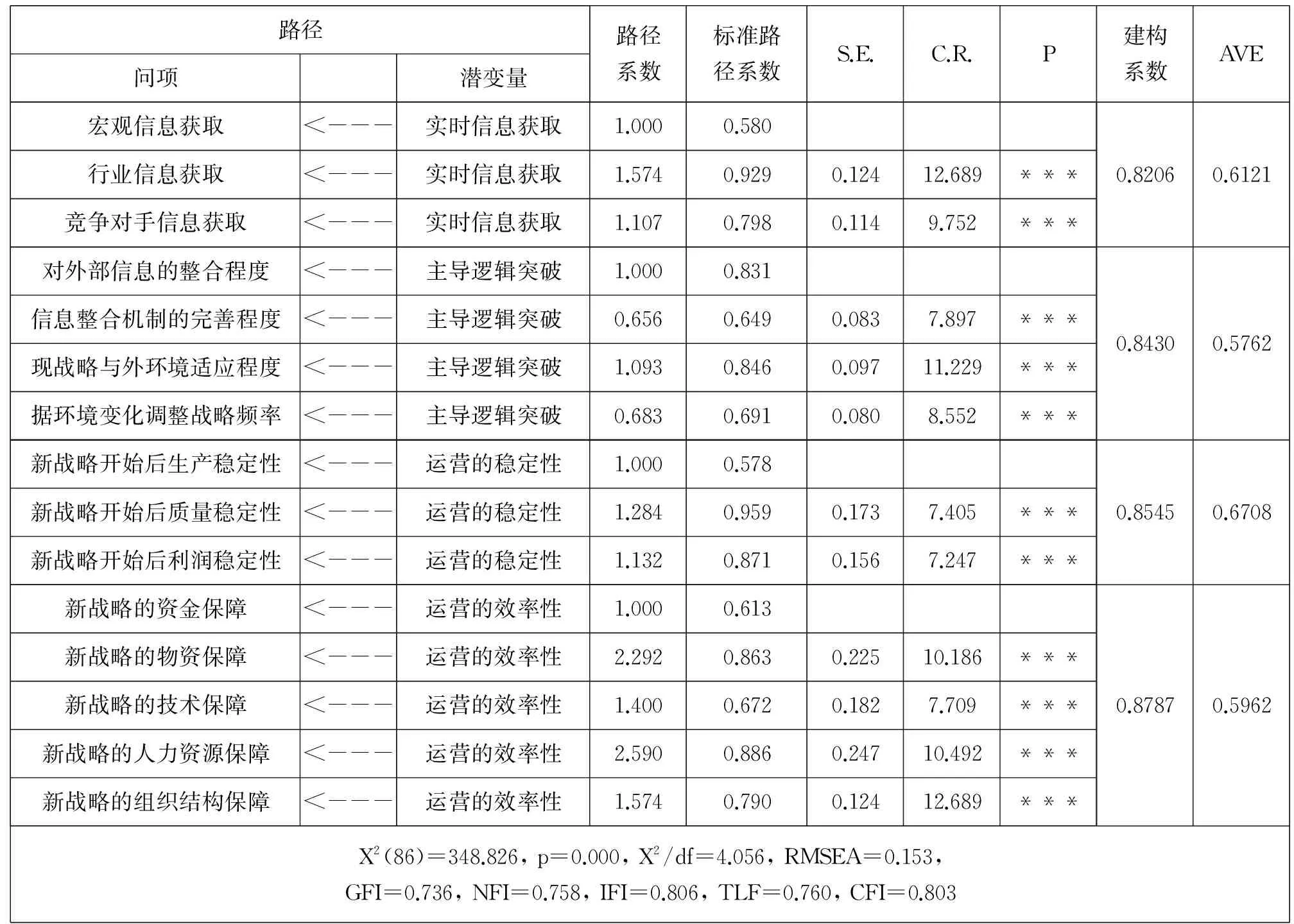

接下来进行了验证性因子分析(CFA)。首先对上述模型进行了初步拟合,拟合结果如表4所示。

如表4所示,绝对拟合指标方面,X2/df=4.056(大于3),p=0.000,在拒绝域内;RMSEA =0.153,大于接受值0.1;GFI=0.736小于理想值0.9。相对拟合指标方面,NFI,FI,TLF,CFI均小于理想值0.9。据此判断,该模型不能很好的拟合数据,必须修正。

修正思路是:比较修正指标(M.I.)值,同时结合家族企业战略管理实践,逐一释放限制条件(即在误差项之间建立关联),以提高拟合度。根据这一思路,先后逐一在以下误差项之间建立了双向关联,并导入数据重新拟合:新战略开始后利润的稳定性和新战略的物资保障,信息整合机制的完善程度和对外部信息的整

合程度,信息整合机制的完善程度和新战略的物资保障,现有战略对外部环境的适应程度和新战略的技术保障,新战略开始后质量的稳定性和新战略的人力资源保障,新战略开始后生产的稳定性和新战略的人力资源保障,信息整合机制的完善程度和新战略的人力资源保障,新战略开始后利润的稳定性和新战略的资金保障,新战略的物资保障和新战略的资金保障,行业信息获取和新战略的人力资源保障,新战略的人力资源保障和新战略的物资保障,新战略开始后质量的稳定性和新战略的资金保障,行业信息获取和新战略的物资保障,根据环境变化调整战略的频率和新战略的人力资源保障,现有战略对外部环境适应程度和新战略的人力资源保障。拟合后结果如表5所示。

表2 各变量的均值、标准差和两两相关系数(N=225)

表3 变量的信度和效度分析结果

(注:***表示显著性水平p<0.001)

表4 动态能力测量模型初步拟合结果

(注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05)

表5 动态能力能力测量模型修正后拟合结果

(注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05)

如表5所示,标准化负荷方面,各路径系数均大于0.5,且t值均在p<0.001的水平上通过了显著性检验。建构信度方面,动态能力四个维度的建构系数均大于0.8,说明各因子表现出了良好的内部一致性。所有的平均方差AVE均在0.5以上,说明各因子对企业动态能力的解释力超过了误差方差,模型具有足够的聚合效度。验证性因子模型总体上具有良好的效度和信度。

绝对拟合指标方面,X2/df=1.778(小于3);RMSEA =0.077(小于0.1),在接受域内;GFI=0.890非常接近理想值0.9。相对拟合指标方面,NFI=0.912,IFI=0.960,TLF=0.939,CFI=0.959均大于0.9的理想值。整体因子模型拟合良好。故将修正后的模型作为最终的确定模型。

至此,家族企业动态能力量表开发完成。

结论与展望

1.研究结论

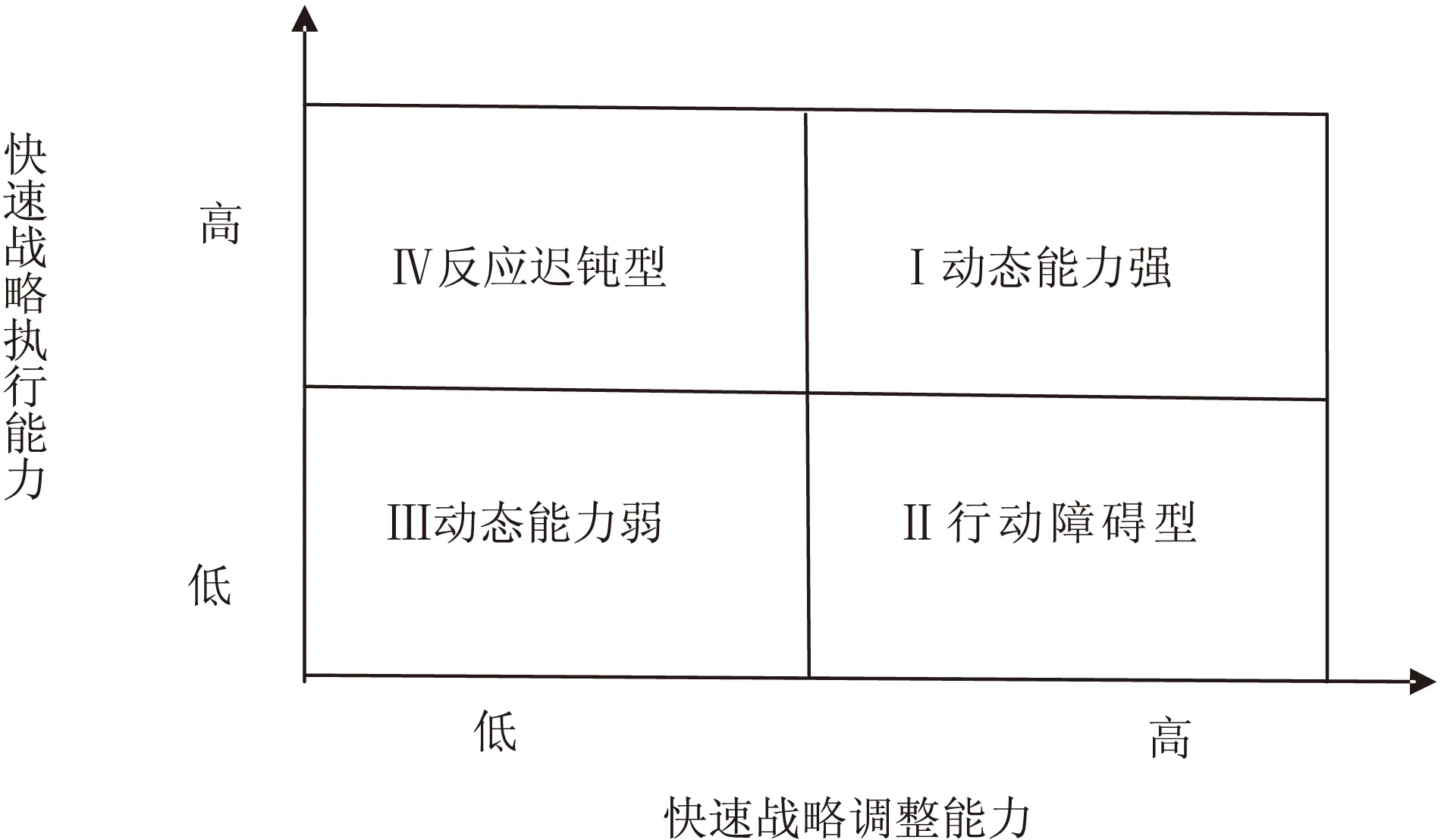

实证结果表明,本研究对家族动态能力构成维度的划分与测度是有效的。在此基础上,我们以快速战略调整能力和快速战略执行能力作为两个关键维度构建起一个企业动态能力分析的二维模型(如图1所示),为分析和评价家族企业的动态能力水平提供了一个基本的框架。

如图1,位于方格Ⅰ中的家族企业战略调整和战略执行能力都很高,意味着企业具有很强的动态能力,能够根据内外部环境的变化及时进行战略调整和实施,顺利实现转型升级。位于方格Ⅲ中的家族企业战略调整和战略执行能力都很低,企业表现出很强的路径依赖特征,难以实现转型升级。位于方格Ⅱ中的家族企业战略调整能力高而战略执行能力低,企业能够及时感知到内外部环境的变化并进行调整,但却往往因为执行力差而力不从心、失去机会。位于方格Ⅳ中的家族企业战略调整能力低而战略执行能力高,这类企业反应迟钝,不能及时感知到内外部环境的变化并进行调整,但是一旦理顺了战略方向,则具有很强的战略执行力。

实践中家族企业可以据此衡量和评价本企业的动态能力发展水平,进而找到基于动态能力提升的转型升级路径。

2.未来研究方向

考虑到家族企业的动态能力水平可能受到诸多因素的影响,因此后续研究有必要引入调节变量和控制变量。例如,环境动态性可能对企业的动态能力具有调节作用,而企业规模、企业性质、行业特征和生命周期阶段等都可以作为控制变量,应深入分析他们对家族企业动态能力水平的影响。

在此基础上,可以深入展开与动态能力测度相关的一系列实证研究。其中最直接、最受关注是关于动态能力与企业转型升级绩效关系的检验问题。从理论上层面看,家族企业转型升级的实现需要以企业动态能力培育和提升为基础,但是这一理论假设需要实证研究的支撑和验证。

另外一个重要的研究方向是如何构建家族企业动态能力的问题,本质上是企业动态能力形成机制的探讨。现有这方面研究中存在的主要问题在于:分析框架太过宽泛,没有考虑到企业属性、行业特征等不同特质对动态能力生成机理的影响。从权变的观点来看,不同的企业属性和行业特征必然会导致企业动态能力生成机理的差异性,对这种差异性的忽略显然意味着目前动态能力的理论研究尚不成熟。今后可以对不同属性、行业的企业展开深入的调研,归纳其动态能力的生成机理,以使我们的研究更具有现实指导意义。

[1]Eisenhardt KM,and Martin JA.Dynamic capabilities: What are they?[J].Strategic Management Journal ,2000,(10).

[2]Mosakowski,E.and B.Mckelvey.Predicting Rent Generation In Competence-Based Competition[A].In Competence-Based Strategic Management (Heene,A.and R.Sanchez,Eds)[C].Chichester: John Wiley,1997.

[3]Williamson,O.Strategy research: governance and competence perspectives[J].Strategic Management Journal,1999,(12).

[4]Priem,R.L.and Butler,J.E.Is the Resource-Based “View” a Useful Perspective for Strategic Management Research[J].Academy of Management Review,2001,(1).

[5]Verona,G.and D.Ravasi.Unbundling dynamic capabilities: an exploratory study of continuous product innovation[J].Industrial and Corporate Change,2003,(3).

[6]Pavlou A P,El Sawy O A.From IT leveraging competence to competitive advantage in turbulent environments: the case of new product development[J].Information Systems Research,2006,(3).

[7]Wang,C.L.and Ahmed,P.K.Dynamic Capabilities: A review and research agenda[J].“ International Journal of Management Reviews,2007,(1).

[8]Prieto,I,Revilla,E.and Rodriguez,B.Building Dynamic capabilities in Product Development: The Role of Knowledge Management[EB/OL].IE Business School Working Paper.WP08-14 05-03-2008.

[9]邱钊,黄俊,李传昭等,动态能力与企业竞争优势——基于东风汽车有限公司的质性研究[J].中国软科学,2008,(10).

[10]郑素丽,章威和吴晓波.基于知识的动态能力:理论与实证[J].科学学研究.2010,(3).

[11]Teece,D.J.,Pisano,G.,Shuen.A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strategic Management Journal,1997,(7).

[12]Zollo,M.,Winter,S.G.Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities[J].Organization Science,2002,(3).

[13]Arthurs JD,Busenitz LW.Dynamic capabilities and venture performance: the effects of venture capitalists[J].Journal of Business Venturing,2006,(2).

[14]Deeds D L,De Carolis D,Coombs J.Dynamic capabilities and new product development in high technology ventures: an empirical analysis of new biotechnology firms[J].Journal of Business Venturing,2000,(3).

[15]Prahalad.The Dominant Logic: A New Linkage Between Diversity and Performance[J].Strategic Management Journal,1986.

[16]Dijksterhuis,M.Where Do New Organizational Forms Come Form? Management Logics as a Source of Revolution[J].Organization Science,1999,(5).

[17]陈立新和张玉利.现有企业的突破性创新动能研究[J].现代管理科学,2008,(5).

[18]North,D.Institutions,Institutional Change,and Economic Performance[M].Cambridge: Cambridge University Press,1990.

[19]Sanchez,Ron.Strategic Flexibility in Product Competition[J].Strategic Management Journal,1995,(1).

[20]钱亚鹏 陈圻 赵梦楠,企业战略柔性测度及评价[J].统计与决策,2009,(1).[21]Aaker,F.,Kinnear,T.& Bernhardt,K.Variation in the value orientation[M].New York:Dun Donnelly,1999.

[责任编辑:马莉]

The Dynamic Capabilities of Family Enterprise: Theoretical and Empirical Research

ZHAO Yong-jie ,ZHANG Yao-jie

(SchoolofEconomicsandManagement,NingboUniversityofTechnology,Ningbo315211,China)

Currently family enterprise in China is generally facing the constraints of sustainable development and the challenges of transformation and upgrading.In order to achieve transformation and upgrading,the family enterprise need to develop dynamic capabilities as an important supporting force.Therefore,the accurate assessment of family enterprise’ dynamic capabilities has become an important foundation for the development of transformation and upgrading strategy.In this paper we firstly developed a scale to measure the dynamic capabilities level of Chinese family enterprise.Then,empirically verified it by using method of questionnaire and taking family enterprise in Zhejiang province as the research object.Finally,we further proposed a two-dimensional model to assess the dynamic capabilities level of the family enterprise.The purpose of our research is to lay the foundation for the development of transformation and upgrading strategy of family enterprise based on dynamic capabilities theory.

Dynamic capabilities; family enterprise; measure

2015-12-25

本文系教育部人文社会科学研究规划项目(13YJA630142)、宁波工程学院文科振兴计划项目(2012306)的阶段性成果。

赵永杰(1971—),女,河南漯河人,宁波工程学院副教授,管理学博士,研究方向为组织创新和战略管理;张要杰(1971—),河南郾城人,宁波工程学院副教授,管理学博士,研究方向农村发展理论与政策。

F270

A

1003-4307(2016)03-0154-07