网络游戏体验的概念、测量及相关因素

2016-09-07张国华雷雳

张国华 雷雳

摘要 获得愉悦的游戏体验是网络游戏玩家最重要的游戏目的与动机之一。所谓网络游戏体验,是指网络游戏玩家和网络游戏诸要素在一定游戏情境下交互作用产生的认知和情绪反应。本文在网络游戏体验概念界定的基础上,着重介绍了网络游戏体验的结构、类型及测量方法,概述了网络游戏体验的前因和后果变量。文章最后指出,完善网络游戏体验的测量方式、改进网络游戏体验的研究方法、澄清网络游戏体验与网络游戏成瘾的关系、拓展网络游戏体验的应用研究是未来研究的方向。

关键词 网络游戏,网络游戏体验,网络游戏成瘾。

分类号B849

网络游戏简称网游,是电子游戏与互联网结合而成的一种新型娱乐方式。中国互联网络信息中心(CNNIC)将网络游戏定义为以电脑为客户端,互联网络为数据传输介质,通过TCP/IP协议实现多个用户同时参与的游戏产品。用户可以通过对游戏中人物角色或者场景的操作实现娱乐和交流的目的。互联网普及程度的提高带动了网络游戏的迅猛发展,因为大多数互联网用户都花大量时间玩网络游戏(Wong,Wong,& Canaday,2003)。日常经验和实证研究都告诉我们,对大多数网络游戏用户而言,获得愉悦的游戏体验都是极为重要的。根据《中国网络游戏用户调研报告》(CNNIC,2011),获得游戏体验是大型网络游戏用户最重要的游戏目的与动机之一,很多玩家都非常关注游戏的画面和操作体验。相关研究表明,网络游戏体验能够显著预测玩家随后的游戏使用意向(Hsu & Lu,2004;Kwak,Clavio,Eagleman,& Kim,2010)和网络游戏成瘾(Chou & Ting,2003;Chen & Park,2005;Yee,2007;Hsu,Wen,& Wu,2009;魏华,周宗奎,鲍娜,高洁,2012)。随着网络游戏产业的迅速发展,研究者们开始对网络游戏相关的心理与行为进行全面深入的实证研究,网络游戏体验是其中的一个热门研究主题,但目前国内学术界尚未对此展开系统性的研究工作。本文希望在回顾和分析相关研究成果的基础上提出未来研究的方向,为相关领域研究者开展研究提供借鉴。

1网络游戏体验的概念界定

“体验”是一个内涵十分丰富的概念.对其理解通常离不开认知和情绪两个层面。张鹏程和卢家楣(2012)在整合各种体验概念的基础上指出,体验是个体以身体为中介,以“行或思”为手段,以知情相互作用为典型特征,作用于人的对象对人产生意义时而引发的不断生成的居身状态。网络游戏体验(online gome experience)的概念内涵非常复杂。游戏玩家、游戏类型、游戏设备和游戏环境的千差万别,使得网络游戏体验难以尽数。有学者曾指出,我们几乎不可能通过几个简单的词汇或概念完整地罗列玩家的游戏体验或者感受(Poels,IJs-selsteiin,& de Kort,2008),因此目前还没有形成统一的概念界定(BrockInver et al.,2009)。

Poels,de Koft和Ijsselsteijn(2007)认为,网络游戏体验是玩家对于网络游戏的主观感受和情绪体验,包括积极体验和消极体验以及即时体验(in-game experience)和事后体验(post-game experi-ence)。Hsu,Wen和Wu(2009)将网络游戏体验定义为个体和网络游戏诸要素(feaures)交互所产生的一种体验。游戏诸要素之间复杂的相互影响能够促进或抑制用户体验,使每一款游戏都显得独一无二(Elson,Breuer,Ivory,& Ouandt,2014)。这里的游戏要素既包括游戏情节、音乐和画面,也包括游戏中的其他玩家,还包括玩家自己操纵的游戏化身(avatar)。这两个定义的侧重点有所不同。前者强调体验的内容,后者则强调用户与游戏的交互作用。在上述概念界定中,Hsu等人(2009)指出网络游戏体验是用户与游戏交互作用产生的体验,这提示我们网络游戏体验实质上是“用户体验”的一种。因此,在对网络游戏体验进行概念界定时,可以借鉴“用户体验”的概念阐述。HassenzaM和Tractinsky(2006)对“用户体验”的定义颇具代表性。他们给出的用户体验定义为:用户的内部状态(如预期、需要、动机、心境等)和产品特征(如复杂性、可用性、功能性等)在一定的情境(或环境)下(如组织/社会环境、有意义的活动、自愿使用等)交互作用的结果。这个定义突出了情境或环境的重要性。

综合上述分析,网络游戏体验应当包括体验内容、用户与游戏的互动、游戏情境(或环境)三个要素。在此基础上,我们将网络游戏体验定义为网络游戏玩家与网络游戏诸要素在一定游戏情境下交互作用产生的认知和情绪反应。

2网络游戏体验的结构、类型及测量

2.1网络游戏体验的结构和类型

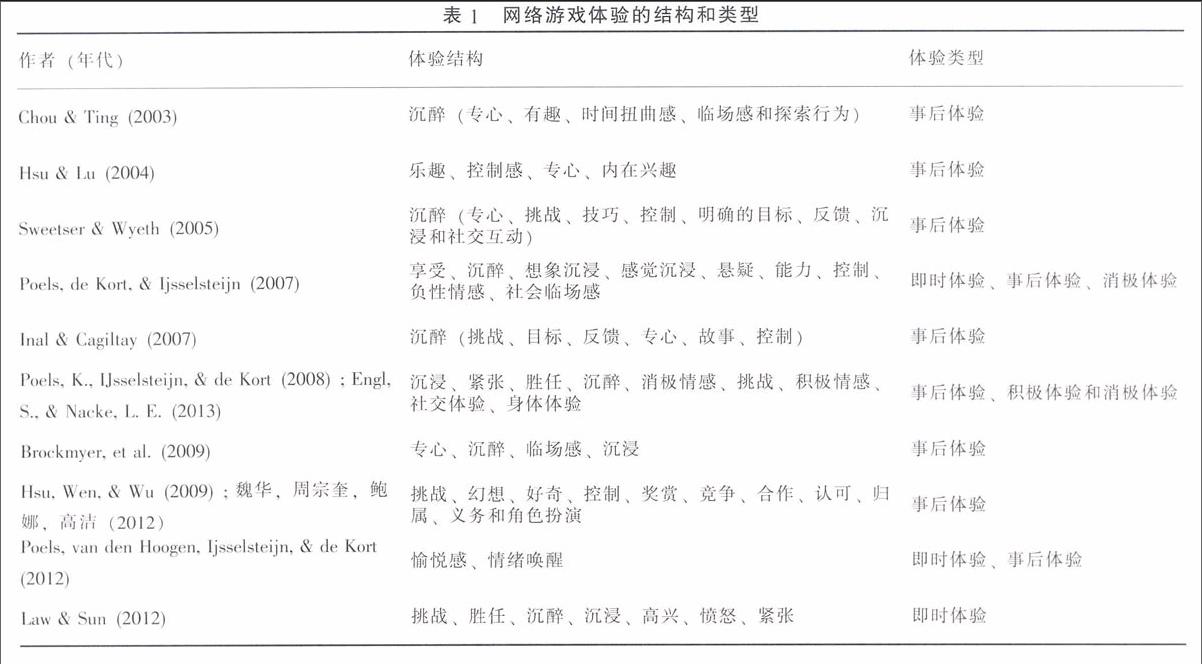

与网络游戏体验的概念界定相似,研究者对网络游戏体验结构的探讨也尚未取得一致的观点。Poels,de Kort和Iisselsteiin(2007)采用焦点小组方法探索了数字化游戏体验的结构。他们将游戏体验分为即时体验和事后体验两个维度,每个维度下面都包含享受、沉醉、想象沉浸、感觉沉浸、悬疑、能力、控制、负性情感、社会临场感等9个方面的内容。后来,Poels,IJsselsteiin和de Kort(2008)又分别探讨了成人游戏体验和儿童游戏体验的结构,成人游戏体验包括沉浸、紧张、胜任、沉醉、负性情感、挑战和积极情感等7个方面,儿童网络游戏体验在此基础上增加了社交体验和身体体验两个维度。Hsu,Wen和Wu(2009)从个体水平、社会水平和游戏本身三个方面对MMORPGs用户的游戏体验进行了探索,得到与用户体验有关的三个因子共11个因素。其中,个体水平包括增强用户与游戏内容之间互动的内在动机因素,它反映的是个体与游戏世界互动所产生的体验,包括挑战、幻想、好奇、控制和奖赏五个因子;社会水平则包括满足用户与他人互动的网络社交需要的因素,反映的是个体与其他玩家互动所产生的体验,包括竞争、合作、认可、归属和义务五个因子;游戏本身则包括一个单维的角色扮演维度,反映个体与自己所控制的角色互动所产生的体验。

大量研究表明,沉醉是网络游戏体验最重要的维度(Hsu & Lu,2004;Inal & Cagiltay,2007;Sweetser & Wyeth,2005;Voiskounsky,Mitina,&Avetisova,2004;Chou & Ting,2003),也是研究者最关注的游戏体验方面。Chou和Ting(2003)从专注、趣味性、时间扭曲、临场感和探索行为这五个方面来概括网络游戏玩家的沉醉体验。Hsu和Lu(2004)进一步将网络游戏的沉醉体验定义为极其愉快的体验,个体全身心地参与网络游戏活动,并在其中享受到乐趣、控制感、专注和内在兴趣。后来,Sweetser和Wyeth(2005)提出了游戏沉醉模型(GameFlow Model)。该模型包括8个要素,分别为专注、挑战、技巧、控制、明确的目标、反馈、沉浸和社交互动。由此可见,沉醉体验也是一个包含不同概念的多维度结构。此外,沉醉体验也与过度卷入(overinvolvement)有关(Csik-szentmihalyi,1990)。根据Brockmyer等人(2009)的分析,网络游戏卷入包含专心、沉醉、临场感和沉浸等四个因素,从中可以看出它与沉醉体验具有较大的重合。同时他们还指出,有些个体的游戏体验是从临场感到沉醉再到专心的深度卷入连续体。

通常,不同的玩家和游戏类型会带来不同的体验,如有趣、放松、沉醉、沉浸、享乐或者浪费时间、挫折、无聊等。即使是玩同一款网络游戏,不同玩家获得的游戏体验也可能会有差异。前已述及,网络游戏体验是一个包括多维度和层次的复杂概念,但可以概括为即时体验、事后体验以及积极体验和消极体验四种类型。这为网络游戏体验的类型划分提供了框架。下表1是对现有研究涉及的网络游戏体验的结构及类型的概括和总结。

从网络游戏体验的类型来看,目前学者们对事后体验的研究较多,而对其他类型的网络游戏体验研究较少;从网络游戏体验的结构来看,沉醉、挑战、控制等是不少研究都提及的网络游戏体验。尽管不同研究者对网络游戏体验结构的归纳有所不同,但基本上都体现了玩家对网络游戏的认知和情绪反应:此外,虽然沉醉体验颇受研究者的关注,但是各研究中沉醉体验的结构却不尽相同。专心、挑战、控制和反馈等是沉醉体验的重要方面。

2.2网络游戏体验的测量

网络游戏体验的测量方式以被试的自我报告为主,有些研究还结合了心理生理学和行为测量的指标,但目前还没有形成比较主流的测量工具。大部分研究者

(Ivarsson,Anderson,Akerstedt,& Lindblad,2009;Poels,van den Hoogen,Ijsselsteijn,& de Kort,2012)都是从即时体验或事后体验的角度测量网络游戏体验。

即时体验的测量方式一般为先请被试玩一段时间(如30分钟)网络游戏,接着测量被试的心理体验(如快乐、支配和唤醒等)和生理指标,然后再让被试选择玩某款网络游戏一段时间,以考察先前的游戏体验对后来的游戏偏好和游戏行为的影响(Ivarsson et al.,2009)。这种即时测量方法的优点在于,能够客观评价玩家在不同游戏条件下(如不同的游戏难度和竞争对手)的心理体验和生理反应,其缺点是被试无法在短期实验条件下产生各种类型的游戏体验,而且难以通过实验结果推断被试的主观体验,因而可能无法全面了解被试的网络游戏体验。

对网络游戏玩家事后体验的测量,通常的做法是询问被试以前是否玩过某款游戏,有何感受和体验等,然后将项目分数合成为事后体验的分数(Hsu,Wen,& Wu,2009;Brockmyer et al.,2009;Kwak,Clavio,Eagleman,& Kim,2010;魏华,周宗奎,鲍娜,高洁,2012)。目前比较典型的测量问卷有Hsu,Wen和Wu(2009)编制的“网络游戏用户体验问卷”(Online Game UsersExperience Questionnaire)。该问卷共44个项目,被试从“1=完全不同意”到“5=完全同意”进行评定,得分越高表明网络游戏体验越强。魏华等人(2012)的研究表明,该量表在我国大学生中具有良好的适用性。此外,Brockmyer等人(2009)编制的“游戏卷入问卷”(Game Engagement Questionnaire,GEQ)也测量了部分游戏体验。包括专心、沉醉、临场感和沉浸,共19个项目,具有较好的信效度。总的来说,事后体验的测量方法能够较为全面地测量被试的各种游戏体验,并有助于考察网络游戏体验的发展和变化及其与相关变量之间的关系。但这种测量方式过分依赖被试的主观报告,难以准确反映被试内心的真实体验和感受及其对游戏行为等变量的潜在影响。

此外,Jennett等人(2008)深入分析了沉浸的本质,同时发展出了沉浸体验的主观和客观测量方法。这种做法值得借鉴和推广。她们编制的“沉浸体验问卷”(Immersion Experience Questionnaire)包括五个因素,分别为认知参与、情绪参与、与现实世界分离、挑战和控制。此外,她们还通过实验测试了两种客观测量方法。一种采用“七巧板任务”(tangram task),主要关注沉浸“与现实世界分离”的成分,结果表明沉浸体验影响了被试在随后“七巧板任务”中的表现。另一种测量方法假设玩家的眼球运动会在非沉浸式任务期间明显增加,而在沉浸式任务中减少,因为他们的注意力都集中到与游戏有关的视觉特征上了。Jennett等人(2008)的研究表明,这两种方法都可以作为沉浸体验的有效测量方式。

3网络游戏体验的相关因素

从现有研究来看,网络游戏体验的相关因素。可以归纳为玩家的人口统计学变量、网络游戏特征变量以及其他心理变量等前因变量,以及网络游戏行为和网络游戏成瘾两个后果变量。

3.1网络游戏体验的前因变量

网络游戏体验可能受到多种因素的影响,现有研究发现玩家的性别和年龄等人口学特征,用户界面、游戏难度及挑战性等网络游戏特征,以及玩家的游戏技能与网络游戏难度的匹配程度、玩伴和对手等心理特征,都会影响玩家的网络游戏体验。

3.1.1玩家的人口学特征

性别和年龄会影响个体对网络游戏的选择和偏好(Inal & Cagihay,2007),是影响网络游戏体验的重要因素。相关研究表明,男性和女性对于网络游戏体验的需求具有很大的相似性。比如他(她)们都喜欢玩“有趣”的游戏,能满足好奇心和控制感、改善认知和社会化的游戏。但是,成年男性和女性以及男孩和女孩之间的游戏体验仍然存在显著差异。Williams等人的研究发现,相对于成年男性和男孩,成年女性和女孩更少“沉浸”在游戏中,想要“赢得”游戏或在游戏中成功的动机也没那么强。此外,成年男性和女性都喜欢与恋人一起玩游戏。相比之下,成年女性玩家在与恋人一起玩游戏时感觉更快乐(Williams,Conslvo,Caplan,& Yee,2009)。Inal和Cagiltay(2007)对儿童网络游戏体验的研究则发现,男孩在玩游戏时更容易产生沉醉体验,而女生则很少出现沉醉体验。可能的原因在于,女生喜欢玩的网络游戏通常不具有太大的挑战性,因而难以产生沉醉感。后来有研究进一步表明,男孩比女孩的游戏体验更多,对自己的游戏能力也更为自信(Terlecki,Brown,Harner-Steciw,& Wiggins,2011)。

3.1.2网络游戏特征

网络游戏要想吸引玩家的注意力并使其保持较高的动机水平,尤其是让玩家获得沉醉体验,就必需具备某些特征。现有研究表明,用户界面、游戏难度和挑战性等网络游戏特征对玩家的游戏体验具有重要影响。Pilke(2004)强调游戏的用户界面的重要性。为了有效促进沉醉体验的产生,用户界面不应该要求太多的认知加工。Sweetser和Wyeth(2005)认为,挑战是好的游戏的一个重要方面。好的网络游戏应该提供适当的挑战,以便玩家能够轻易找到与其技能水平相匹配的难度水平。通常,玩家只在完成较难的游戏任务后才会体验到沉醉感。此外,游戏应当是适于使用的,而且提供了清晰的目标和恰当的反馈,以提升玩家的沉醉体验。而不恰当的挑战、可用性不佳则会降低沉醉体验。但是相对于明确的结果反馈,游戏的挑战性和复杂性对沉醉体验具有更为重要的影响作用。

Inal和Cagihay(2007)的研究也表明,网络游戏特征会影响儿童的沉醉体验。他们研究中的大多数儿童将游戏难度和挑战性视为网络游戏最重要的元素,是增加沉醉体验的最有效因素。同时,复杂性和反馈也是被试经常提到的游戏元素。比如说,挑战水平和即时且清晰的反馈能够引起更多的沉醉体验,而难度水平较低的游戏不会产生沉醉体验。此外,他们还发现游戏特征对游戏体验的影响具有性别差异。一般来说,男生不太关心游戏的故事情节,但很看重游戏的规则。他们认为自己是因为游戏规则而喜欢上玩网络游戏的,而大多数女生却很在乎游戏的故事情节和目的。总的来说,男孩和女孩对网络游戏特征具有不同的要求,但都能从游戏中获得沉醉体验(Inal&Cagiltay,2007)。

3.1.3心理特征

(1)玩家的游戏技能与游戏难度的匹配程度。Csikszentmihalyi(1990)指出,挑战和技能是影响沉醉体验的主要因素。挑战太高,个体会对环境缺少控制力,从而产生焦虑或挫折感;反之,挑战太低则会觉得无聊而失去兴趣。两者平衡,个体就会产生“最佳体验”。Rheinberg和Vollmeyer(2003)的研究表明,中度或偏难的游戏更容易使人产生沉醉体验,而较简单和太难的游戏则较少使人产生沉醉体验。Sweetser和Wyeth(2005)指出,玩家感知到的技能和游戏挑战性(难度)在沉醉体验的产生过程中具有重要作用,玩家的技能必须与游戏的挑战性相匹配。两者保持平衡,方能促进和维持游戏时的沉醉体验。

(2)游戏玩伴和对手。很多网络游戏(如魔兽争霸3)都支持玩家之间的竞争与合作,并在游戏内外建立起社团群体。尤其是男生喜欢在网络游戏过程中结成游戏团体。一项调查显示,三分之二以上的玩家(N=2000)每周与朋友玩至少一个小时的电子游戏(Nielsen Interactive Entertainment,2005)。有研究表明,多人在线游戏对玩家的心理体验具有重要影响(Lim & Lee,2009),游戏团体中的成员在游戏过程中更容易产生沉醉体验(Inal& Cagihay,2007)。在Inal和Cagihay(2007)的研究中,大多数人喜欢和朋友一起玩游戏。有趣的是,当女生组成一个游戏小组后,她们会让其中的一个女生玩而其他人只站在一旁观看。但在相似的情况下,男生通常会轮流玩。在这两种情况下,被试都会体验到沉醉感,甚至那些在一旁观看朋友玩游戏的被试也体验到了沉醉感。Wan和Chiou(2006)认为,网络游戏的交互性和参与性为玩家获得最佳(沉醉)体验提供了机会。

另外,在游戏中存在竞争对手也会对游戏体验产生影响。当游戏中存在竞争对手时,被试更容易产生沉醉体验。对儿童、青少年和成人的研究都发现,与其他人一起玩对抗性的游戏会增强游戏体验。相对于与电脑控制的游戏角色对战。与朋友甚至是陌生人一起玩对抗性游戏会引发更高的卷入程度和更激烈的对抗,唤醒更多的积极情绪(Mandrvk,Inkoen,& Calvert,2006),尤其是社会临场感最为强烈(Weibel,Wissmath,Habegger,& Groner,2008)。Inal和Cagiltay(2007)的研究也发现.玩家之间的相互竞争会增加儿童的沉醉体验。但是沉醉于网络游戏的儿童只考虑如何通过下一关或是完成既定的游戏任务,很少意识到自己和朋友的存在,也更少去帮助朋友完成游戏任务。

3.2网络游戏体验的影响后果

网络游戏具有人际互动性、情节开放性、更大的情感卷入等特点,使青少年群体容易沉醉于这种娱乐活动,在游戏中体验到的畅快感受又使他们更愿意投入到网络游戏中去。相关研究发现,网络游戏积极体验越多,个体就越可能依赖网络游戏来满足自己的需要,从而与现实世界更加疏离,在这一过程中就容易形成网络游戏成瘾(魏华,周宗奎,鲍娜,高沽,2012)。大量研究表明,网络游戏体验(尤其是沉醉体验)与网络游戏行为和网络游戏成瘾具有密切关系(Chou & Ting,2003;Hsu,Wen,& Wu,2009;Kwak,Clavio,Eagleman,& Kim,2010;魏华,周宗奎,鲍娜,高洁,2012)。甚至有研究发现,网络游戏的沉浸体验能够显著预测被试的病理性互联网使用(Caplan,Williams,& Yee,2009)。

3.2.1网络游戏行为

大量研究表明,网络游戏体验能够显著预测玩家的游戏使用意向(Hsu & Lu,2004;Lee & Tsai,2010;Shin & Shin,2011)。Hsu和Lu(2004)以技术接受模型(TAM)为理论框架,考察了沉醉体验对用户网络游戏使用意向的预测作用。他们对233名用户的问卷调查结果表明,社会规范、网络游戏态度和沉醉体验能够解释大约80%的网络游戏行为意向。后来,Lee和Tsai(2010)对TAM做出修正以研究MMORPGs玩家的游戏行为,结果表明沉醉体现能够显著预测玩家的游戏使用意向。Shin等人(2011)的研究结果同样表明,感知到的乐趣能够影响玩家对网络游戏的态度和目的。Kwak等人的研究也表明,玩家的游戏体验能够显著预测随后的游戏行为,比如每天花更多的时间玩游戏(Kwak,Clavio,Ealeman,& Kim,2010)。一般来说,网络游戏使用行为的增加可能提高玩家对网络游戏的卷入程度(Brockmyer et al.,2009),反复玩网络游戏形成的习惯以及在游戏过程中产生的沉醉体验将导致网络游戏成瘾(Chou & Ting,2003)。

3.2.2网络游戏成瘾

对网络游戏成瘾的研究表明,好奇、角色扮演、归属、义务和奖赏这五种体验能够显著预测网络游戏成瘾(Hsu,Wen,& Wu,2009)。魏华等人(2012)的相关分析也表明,网络游戏体验中的幻想、控制、角色扮演、竞争与网络游戏成瘾存在较高的相关。Yee(2007)将网络游戏成瘾的影响因素归纳为动机因素和吸引力因素。动机因素为可能导致人们网络游戏成瘾的现实生活因素,如低自尊、压力和其他现实生活问题,它为理解用户的现实生活问题与网络游戏成瘾的关系提供了依据,有助于研究者确定游戏成瘾的高风险人群。吸引力因素包括网络游戏带给人们的成就、人际关系和沉醉体验,它有助于从用户体验的角度理解网络游戏成瘾问题。因此有学者认为,沉醉体验为解释玩家长期沉迷于某些网络服务(如网络游戏)提供了合理的视角(Voiskounsky,Mitina,& Avetisova,2004)。

许多研究都表明,沉醉体验是玩家接受新的网络游戏的可靠预测指标(Hsu & Lu,2004),也是网络游戏成瘾最为重要的影响因素(Rheinber & Vollmeyer,2003;Voiskounsky,Mitina,& Avetisova,2004;Inal & Cagiltay,2007)。体验到沉醉感的游戏玩家可能继续挑战更高一级的难度,他们花费大量时间重复玩网络游戏,结果导致了网络游戏成瘾。重复不断地玩网络游戏不仅容易引起网络游戏成瘾,还可能影响健康和睡眠,并引发学习和社交问题(Chen& Park,2005)。秦华,饶培伦和钟昊沁(2007)对我国在校大学生的调查表明,网络游戏成瘾者与非成瘾者的沉醉体验存在显著差异。沉醉体验、行为重复和孤独感与网络游戏成瘾存在线性关系,沉醉体验在网络游戏成瘾的产生过程中起着关键性的作用,是产生成瘾现象的一个前提条件。

相关研究表明,沉醉体验的持续时间非常短暂。在游戏过程中,很多因素会分散玩家的注意力,因此沉醉体验通常只能维持1-2分钟(Inal & Cagiltay,2007)。虽然沉醉状态短暂且具有高度主观性,但研究者们(Webster,Trevino,& Ryan,1993)还是怀疑,在活动过程中享受到沉醉体验的人会倾向于重复该活动。根据Becker和Mumhy(1988)的理性成瘾理论(Rational addiction theory),重复一种特定活动可能最终导致对该活动的成瘾倾向。Chou和Ting(2003)对台湾高中生网络游戏成瘾者的调查发现,沉醉体验和不断重复的网络行为之间的交互作用导致了网络游戏成瘾的发生,其中沉醉体验起着非常关键的作用。他们认为,游戏时间的增加导致更为频繁的沉醉体验,从而提高了网络游戏成瘾的可能性。此外,相对于其他变量,沉醉体验对网络游戏成瘾具有更为重要的影响。该研究认为,体验到沉醉感的网络游戏用户更有可能出现网络游戏成瘾。

4小结与展望

近年来,有关网络游戏体验的研究迅速增加,研究者在网络游戏体验的结构和测量、相关变量等方面开展了卓有成效的探索,取得了不少有价值的研究成果。但是当前研究仍然存在一些不足之处,未来的研究可以从以下几个方面展开。

4.1完善网络游戏体验的测量方式

对网络游戏体验的结构分析表明,网络游戏体验是一个包含多层次和维度的复杂概念,有着丰富的内涵。在不同年龄群体、不同网络游戏类型等条件下,可能产生不同的游戏体验。全面测量网络游戏体验具有很大的难度,而缺乏完善的测验量表又制约了相关研究的进一步深化。总的来说,现有的网络游戏体验量表主要存在以下不足:①各量表在编制程序、游戏类型、被试取样和所属文化背景等方面有所不同,导致量表的因素结构存在一定差异。总体而言,沉醉感、控制、角色扮演等是普遍认可的因素:②大都没有使用外在效标进行效度分析;③现有量表能够对儿童和成人的网络游戏体验进行测量,但尚未出现针对青少年群体的网络游戏体验量表。比如,Poels,de Kort和Ijsselsteijn(2007)将游戏体验分为即时体验和事后体验两个维度,每个维度下面都包含享受、沉醉、想象沉浸、感觉沉浸、悬疑、能力、控制、负性情感、社会临场感等9个方面的内容,这些内容在两个维度下的表现又有所差异。Hsu,Wen和Wu(2009)编制的“网络游戏用户体验量表”内容较为全面,具有较好的信效度,也适合在我国大学生中应用(魏华,周宗奎,鲍娜,高洁,2012)。但该量表的一个不足是每个维度的项目数偏少,其中有5个维度都各只有3个项目。

此外,问卷测量的网络游戏体验一般是事后体验,且大多数研究只有被试的自我报告,少数研究含有相关的行为和电生理学方面的证据(如血压、心率、肌肉活动、皮肤温度、导电性及面部表情等),大都缺乏来自其他评定者(如同伴、老师和家人)的数据,因而难以客观、准确地反映被试的网络游戏体验。Mandryk,Inkpen和Calvert(2006)认为,被试的主观报告数据能产生有价值的定量和定性研究结果。但是,仅仅使用这些数据难以获得足够的信息,行为和生理测量方法在网络游戏体验的实时测量中具有很大的前景。

目前西方学者的研究大多选取大学生和成年人为被试,较少研究针对儿童青少年等未成年群体。如前所述,从中国互联网络信息中心发布的《2010年中国网络游戏用户调研报告》以及我国网络游戏成瘾者的特点可以看出,一方面我国青少年网络游戏玩家数量呈现出迅速增长的态势,另一方面网络游戏成瘾青少年的数量也在不断增加。佐斌和马红宇(2010)对全国10个省市区进行的问卷调查和访谈表明,各个年龄段的青少年绝大部分都玩过或接触过网络游戏。所有被调查的青少年中玩过网络游戏的百分比为79.3%。部分青少年还对网络游戏“非常着迷”或者“经常玩”。此外,随着移动互联网技术的发展和手机网民人数的急剧增加,青少年更加容易接触到网络游戏,网络游戏成瘾的程度可能进一步加剧。可以说,对青少年网络游戏成瘾的测量研究具有重要的理论意义和现实价值。

4.2改进网络游戏体验的研究方法

从研究设计来看,现有研究大多为相关研究设计,因而难以澄清网络游戏体验与网络游戏行为、网络游戏成瘾等相关变量之间的因果关系,或者消除观察结果的自我选择偏差(self-selection biases)。网络游戏体验对网络游戏成瘾的影响及其心理和生理机制,只有通过实验研究和纵向追踪研究设计才能得到更好的解答。比如,Poels,van den Hoogen,Ijssel-steiin和de Kort(2012)综合运用了实验和追踪研究方法考察玩家的游戏体验对网络游戏时间和游戏偏好的影响。他们通过同时采用自我报告和生理记录的方式测量玩家的情绪体验,以此预测被试的网络游戏时间和游戏偏好。结果表明,愉悦感能有效预测短期(玩游戏后立刻测量)的游戏时间和游戏偏好,情绪唤醒能够有效预测长期(3周后测量)的游戏偏好。

另外,近年来有关电子游戏体验(Video game expedence)的认知神经科学研究大量涌现,初步揭示了电子游戏体验有关的认知神经机制,如认知控制(Bailey,West,& Anderson,2010)和任务转换(Green,Sugarman,Medford,& Bavelier,2012)等。但是关于网络游戏体验的认知神经科学研究则相对缺乏,网络游戏体验的认知神经机制有待进一步探讨。

4.3澄清网络游戏体验与网络游戏成瘾的关系

从影响机制来看,网络游戏体验为揭示网络游戏成瘾的发生和发展提供了一个崭新的视角。但是目前这方而的研究主要局限于沉醉体验对网络游戏成瘾的影响,而沉醉体验与网络游戏成瘾之间的关系也还需要进一步的研究检验。一方面,虽然大部分研究都发现沉醉体验能够导致一些玩家成瘾(Rheinberg&Vollmeyer,2003;Voiskounsky,Miti-na,& Avetisova,2004;Inal & Cagiltay,2007),但也有研究发现沉醉状态与网络游戏成瘾倾向呈负相关,网络游戏成瘾者的沉醉状态并不显著高于非成瘾者,而且沉醉状态并非随后的网络游戏成瘾倾向的显著预测指标(Wan&Chiou,2006)。另一方而,通常来说沉醉感会给个体心理幸福感带来积极影响,而网络游戏成瘾将给个体心理幸福感产生消极影响。有学者认为,这种心理体验是似沉醉感(flowlike或mimetie flow)而非真沉醉感(authen-tic flow),其主要原因是这些活动无益于生物-文化信息的传递,不能提高个体发展水平,这些活动让心理结构或行为模式简单而刻板(Massimini & Fave,2000)。理性或正确的计算机或网络使用会产生沉醉感,而计算机或网络沉醉感与计算机成瘾(或网络成瘾)或毒品滥用可能具有沉醉感的一些特点(李宏利,雷雳,2010),但似乎不能称之为“沉醉体验”。

进一步的分析还发现,虽然沉醉体验理论能够很好地解释网络游戏成瘾的发生,但它不能够解释同样都有沉醉体验的过程,为什么有些青少年玩网络游戏却不会成瘾(贺金波,郭永玉,向远明,2008)。由此可见,沉醉体验和网络游戏成瘾之间的关系可能还受到其他因素的调节和制约,这是未来研究需要澄清的问题。此外还应指出的是,现有研究主要集中探讨沉醉体验与网络游戏成瘾之间的关系,对其他类型的网络游戏体验与网络游戏成瘾之间关系的研究则相对缺乏。而且,目前研究都发现网络游戏体验会促进网络游戏成瘾,但是否存在一些能够抑制网络游戏成瘾的游戏体验呢?比如消极感受和情绪体验(如挫折感、无聊感等)。这足一个非常有意思的问题。

4.4拓展网络游戏体验的应用研究

网络游戏体验研究的结果,可以为网络游戏没计、网络游戏成瘾的预防和干预以及心理健康教育提供一些启示。有学者指出,相对于其他类型的电子游戏,网络游戏代表了一种完全不同的游戏体验,但也可能带来不同的结果,其风险和收益都具有独特性(Smyth,2007)。在网络游戏的设计上,Choi和Kim(2004)的研究发现如果将沉醉原理应用到网络游戏设计中,设计的游戏会更吸引人。同时,通过操纵网络游戏的设计特征也能够调整用户的体验,如积极体验和消极体验(Hsu,Wen,& Wu,2009),从而对玩家的网络游戏行为以及网络游戏成瘾产生不同的影响。有学者指出,从平衡网络游戏相关的商业利益和网络游戏成瘾干预实践的角度出发,在游戏开发环节可以通过一些设计尽量削弱能够增强网络游戏成瘾的体验,加强对网络游戏成瘾影响较小的游戏体验方面(魏华等,2012)。

此外,有研究表明网络游戏能缓解玩家的消极情绪和心境,其中网络游戏体验发挥了关键作用(Hussain & Griffiths,2009)。一项在线调查也发现,放松、征服和控制等游戏体验能有效缓解玩家的日常生活压力和紧张感(Reinecke,2009)。探索网络游戏体验与用户心理健康之间的关系也是未来研究的一个重要方向。