重读董其昌:一种评价浮沉的背后

2016-09-06

重读董其昌:一种评价浮沉的背后

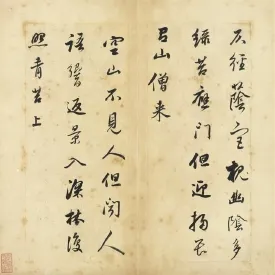

台北故宫博物院的“妙合神离——董其昌书画特展”落幕已经一段时间了,二十多年前的美国纳尔逊-史金斯艺术馆(1992年)、十多年前的澳门艺术博物馆(2005年)均曾先后举办董其昌书画大展,而中国大陆至今仍未办过一次真正的面对公众的董其昌书画大展。

尤其是上海作为董其昌的家乡与收藏董其昌作品的重镇,这不能不说是一件憾事,这与董其昌在近百年来评价的沉浮不无关系。

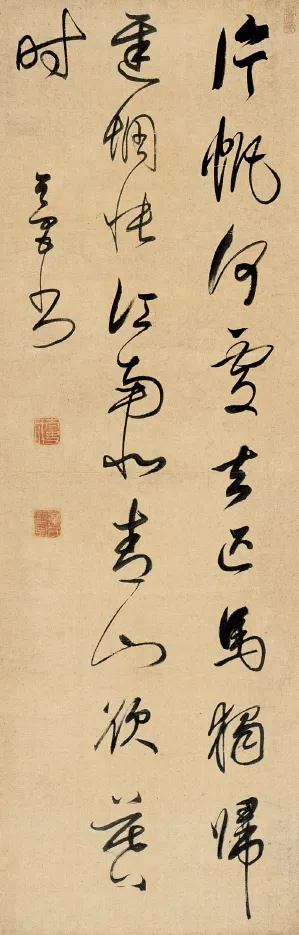

时至今日,提起董其昌,仍有人不自觉地冠以阶级斗争时代的“恶霸地主”四字,而在当下一切可以娱乐的时代,又有闲人戏谑地冠之以“上海小男人”之名,历史与人世的拔弄每每想来总让人心惊,董其昌当然不是一个完人,但绝非恶霸,更非当代闲人嘴中的“小男人”,董其昌的政治雄心与文化抱负自不可等闲视之,虽说最后做到了南京的礼部尚书,不过却多是名分而已,在晚明混乱的现实中他的最大理想依然是归隐乡里(尽管他在松江曾遭遇过一次人生巨大的打击),寄情于书画,以画为禅,就像他所喜爱的陶潜与王维,乃至竟多以冲淡超逸为衣,有意无意间成为一代书画宗师辈人物。

除了那些众所周知的成就与留下的画论、书画精品,鉴定中他会看错,书画也有败笔,家教似乎也有问题,然而正如董其昌所倡言的“一超直入”,真正的悟者依然是超越时代而直指人心,直指他所认为的心性所在,并如大江奔流,启示其后的有会于心者,他是表面上的复古者,实际上的开新者,或者说是一个中国文化精神的积极传承者。

《董其昌像》 清·叶衍兰绘

董其昌之后,除了固守技法一途的“四王”,恽南田的逸韵天成、八大的简淡疏旷、石涛的纵横淋漓乃至近代黄宾虹的浑厚华滋、傅抱石的天纵其才显然更是董氏所言的“妙在能合,神在能离”的真正知音,此即白石所言的“学我者生”,而清代碑学一脉的勃兴其实与董其昌书法的启示亦有较大关系。

正如方闻先生在评价董其昌时所言:“人们相信,每一时代之复兴皆缘自一位英明的创始者,其能力与眼光促成该时期的和平与繁荣。然而,此一发展总是不可避免地导向腐败乃至最终衰落。革新者需要回归上古之经典实现道德与精神的重建,才能扭转颓势。”

从董其昌在世时于党祸不断的晚明社会而“海内翕然从之”,到其后改朝换代康熙乾隆对董其昌的力捧(尽管董其昌因反满言论曾导致其《容台集》未被列入《四库全书》),以及王原祁说他“犹文起八代之衰”,及至近代中国面临因数千年前所未有之变局时,康有为开始攻击董其昌“虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭。若遇大将整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣”。接续康有为的衣钵,留洋归来的徐悲鸿在“五四”批判传统文化价值的思潮下,更是前所未有地猛烈抨击董其昌,称“董其昌、陈继儒才艺平平,吾尤恨董断送中国画二百余年,罪大恶极”,另一方面,对中国文化深有体会者依然对董其昌给予肯定,黄宾虹认为董其昌“士夫之画,秀润天成,是为正宗”。傅抱石则说:“自(明代)院体、浙派相继颓败之后,画坛呈现衰灭之象,到董其昌振臂一呼,把萎靡的翻成灿烂,董是画坛的中兴健将,画坛惟一的宗匠,他有卓绝的学识和冲淡的境界,主张以禅理入画。中国绘画既自宋的‘理性’变而为元的‘意志’,现在则成为明清之间的‘忠节’,不惟是完成了民族主义的庄严形象,而且顺着‘山水’‘写意’‘水墨’的自然发展,射出过去从未有过的光芒。”至于从“四王”追溯到倪董的吴湖帆,对董其昌的崇拜则随处可见,甚至誉之为“画中之圣”。

及至到1970年前后,代表所谓旧文化的董其昌因顶着野史所记的“恶霸地主”之名,几乎到了“人人与之划清界限”的地步,甚至连写书画史与展览,也尽量降低其实际影响,或尽量避免展出。

如此巨大的毁誉变化,在中国画史上大概无人能出其右。

这样的过情之毁与过情之誉如果抛开个人的激进与意气,大概仍是可以看出一些端倪的——即对董其昌的评价,是否以中国文化作为坐标进行评价,其结果是截然不同的。

这不知是否可理解为一种文化意义的隐喻?

这也正是这百年来对董其昌评价浮沉的一个关键点,也体现了中国社会在这百年来面临巨大转型时期对于自身文化思考的浮躁与偏激所在。

若拂去那些历史的烟云与人为拔弄,尽量回归一个本色的文人董其昌,回归纯粹的笔墨之间,他的得与失,他的喜与怒,他的启示与精神所寄,几乎都透明地一一呈现,数百年来,知者自知,如人饮水。

若简论中国书画与中国文人精神,可以绕过“四王”,甚至于可以绕过“吴门四家”,然而,董其昌,以其瘦小的身躯与巨大的文化体量,却是后人无论如何也无法绕过的。

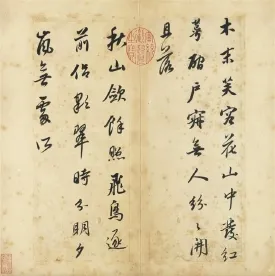

董其昌的南北宗论聚讼甚广,且不管此论的是与非,仅从一个观照中国文化更广泛的背景下,即不能不说这一论点有简洁明快处,一如董其昌的干净简洁的线条,也正如淮河秦岭之分华夏南北,对此观点的讨论与话题似乎是一个试金石,可以见出中国文化与中国书画的诸多重大问题——何谓真正的“文人画”,文人画的真正目的与思考在哪里?

从这一角度而言,或许,提出南北宗论所引发的讨论与思考远比具体的南北宗论点更加重要。

从苏轼所提出的士夫画到董其昌拈出的南宗文人画,其要点也正在于“以画为寄”不滞于物、非功利而追求一种内心的大自由,这是中国文化与中国书画发展到这样一个阶段所必然诞生的——也是中国文化的核心精神之一,中国人心性中的自由与超逸必得有一载体——而书画正是这一心性的见证。然而也正如董其昌生前所担心的文人戏画因流于率易,而给并无逸韵的伪文人以可乘之机:“近来俗子点笔便自称是米家山,深可笑也。”

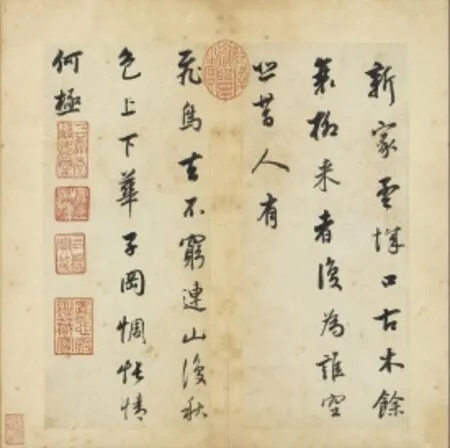

董其昌的担心并不是多余的,以当下而言,写意画原来应是文人士子的妙手偶得,然而文人知识阶层在近半个世纪遭遇痛击乃至斯文扫地,其后于所谓艺术界喧嚣者有名望者则多为俗子,甚至流氓无赖亦混迹其间,俗笔点染,满纸腌臜,妄言“文人画”或“新文人画”,以至于泛滥到触目皆是的地步,而文化断层导致的整个社会大众审美的落差,更是多不辨真正的士气与逸韵为何物。

更有甚者,连笔墨的存在都成为一种疑问——在延续至今着力于抽离中国古典文脉而进行苏式美术教育的大背景下,考入国画专业的本科生未拿过毛笔并不鲜见,中国画基础的危机到了怎样的一种地步已让人无法想象,而所谓的当代水墨在资本的推动下更是将水墨与笔墨的概念进行偷换以渔利。

以此次台北故宫“董其昌书画特展”为例,据策展人何炎泉先生对笔者介绍,从他所了解的情况看,无论是大陆抑或台湾,不少美术专业学生多已无法欣赏董其昌画作的妙处。相反,只有书法专业或古典文学专业的学生才对董其昌别有会心之处。

——这是可以想见的,在以西式素描、速写、色彩为入门砖的美术学校,其真正达到的效果或许只在于培养美术技术匠人或售画者,所培养的更非真正的中国文化精神,对于自己的文脉与基因主动进行割裂或视若不见,对于自己民族曾经有过的丰采姿神与自在天性,自然是无法明白的。

这是谁之过?

可悲的是这样一种现象在艺术教育界已成积疾,且并无多少改进的迹象。

中国画创作者是文人、欣赏者也是文人的时代或许已经一去不返了!或许,不知哪一天会真正重新回来。

也许有一天只剩下“群众”二字——野史中所记董其昌曾经遭遇“群众”火烧家宅,其实到底是“民烧”还是“士烧”一直存在纷争,换言之,到底是“群众”去烧,还是操弄“群众”二字、把“群众”作为工具者为了一己私心去烧是大有疑问的。上海曾发现的明代手抄本《民抄董宦警示录》对此记有:“王皮、曹辰,一系凶徒,一系恶少,一条龙地扁蛇,皆郡中打行班头……祸因利抢棍徒,间有报怨之民,乘机蜂起……嗜抢如饴,走险若鹜,固其素刁,乘机进入董府,将其文物珍宝,一抢而空,而董宅不久为烬矣!”

这与上世纪70年代中打砸抢烧的“造反派”何其相似乃尔——只不过,在不同的历史维度中换了一种名称而已。

而董其昌在20世纪所遭遇的巨大抨击也与善于利用“群众”把“群众”作为工具者相关,这让人想起一些遵从自己内心的学者始终对利用“群众”者抱警惕的态度,因为这将成为其自由体证生命与心性的一种障碍。

对于心性之性,《中庸》记有“天命之谓性,率性之谓道……能尽己之性,能尽人之性,则能尽物之性,能尽物之性,则可赞天地之化育。”这是千百年来理解中国文化与中国文人的关键之语,中国历代文人的隐与见,无不与此句相关,社会的有道与无道,亦与此句相关。有道之社会,可尽己之性,尽人之性,则能尽物之性,无道之社会,则与之相反。

然而,直见心性与自由体证生命对于私心者、功利主义者却是一种障碍,故必欲去之而后快。

回到对董其昌的评价,激进思潮攻击董其昌“断送中国画二百余年,罪大恶极”其后终于有了丰硕的“回报”:在上世纪五十年代一系列改造中国画的要求下,千百年来滋养国人心灵的中国画从哲学的心性大多已变异为技术匠人的写实与社会工具,而与文人画、笔墨天性相对应的中国人心性里的自由对应度越来越少,那样的一种自由心性在相当长时间也多处于压抑之下,“尽己之性,尽人之性,尽物之性”几乎成为一种想象,一种与之相应的民族精神也因之失去了根之所系,整个社会的功利化、浮躁化与工具化,其实均非偶然,其来有自。

这当然不仅仅是评价董其昌的问题,也不仅是中国书画的问题,更是事关民族心灵,事关中国文化与中国社会的系统的巨大问题。

(文章来源:东方早报)