从聚落空间保护到人文精神传承

——明代堡寨砥洎城保护规划初探

2016-09-05吴瑕广西建设职业技术学院教师

文_吴瑕(广西建设职业技术学院教师)

从聚落空间保护到人文精神传承

——明代堡寨砥洎城保护规划初探

文_吴瑕(广西建设职业技术学院教师)

砥洎城位于山西省阳城县润城镇西北隅的一个山坡上,北邻沁河,三面环水,远望其城,坚如磐石的砥柱挺立中流,故名砥洎城。

砥洎城创世年代不详,但从城内现存一处明崇祯十一年(1638)“山城一览”碑得知,其创始年代应在明末以前。几百年来,砥洎城基本保存了明代街坊的建制,是一处不可多得的实物史料。2006年,砥洎城因其独特的历史价值和文化价值,以及保存完整的空间格局,入选为国务院第六批国家重点文物保护单位。

一、砥洎城的特色与价值

山西省沁河流域经济文化发达,官宦富户颇多,明朝末年盗贼流寇四起,保护家园百姓成了头等大事。在自然环境和社会因素的影响下,基于抵御外敌、防守自身的目的,沁河流域附近因地制宜地建成集居住和防御等多功能于一体的堡寨聚落,砥洎城便是其中的一座。砥洎城通过聚落选址、空间形态、街巷布局、院落空间等进行创造性的规划,将城堡内的民居、巷道与城墙一起全部纳入整体防御体系,并由外向内形成护城河—城墙—街巷—宅院四级防御体系,体现出鲜明独特的“防御为本、平战结合”的设计风格和建筑特点,是沁河流域民间防御堡寨的典范。

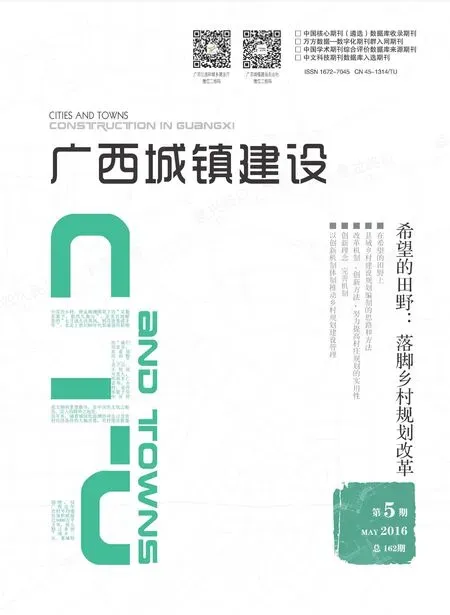

砥洎城整体呈椭圆形,总用地面积只有3.7公顷,但是“麻雀虽小,五脏俱全”。小小的弹丸之地拥有完整的坩埚城墙、迷途多变的街巷格局、丰富多样的公共建筑、平战结合的民居群落、标志凸显的景观格局以及浓厚的人文精神,楼阁、庙宇、园林一应俱全,无论是物质形式还是人文精神,都是从整体聚落层面上研究山西堡寨民居的难得范本。砥洎城内的物质文化特点和内容可以用下面的表格简单概括:

_砥洎城全景图。

_庄严雄伟的砥洎城城门。

历史文化遗存 特点内容历史环境 三水环绕 沁河城墙 坩埚 城墙、瓮城、水门街巷空间 迷路、窄巷、口袋路 世泽坊、中古巷等院落空间 串串巷、前后院、望楼 鸿胪第、简静居等公共建筑 寺庙建筑、园林建筑 文昌阁、近光居等景观格局 特色区、眺望点、节点 北瓮城、黑龙庙、城门楼非物质文化 门匾文化、防御文化、家族文化 “淑善”“怀德居”“一城三进士”

_明崇祯年间石刻山城一览图。

_砥洎城现状图。

二、 保护研究

砥洎城在经过几个世纪发展中形成的珍贵历史遗产和独特地方风貌,主要体现在城址、城墙、空间格局、街巷、民居、古建、园林等多个方面和层次上,为了更好地体现砥洎城的原真性,使其历史风貌得以延续,在保护规划中要着重保护以下历史资源:

(一)重现砥洎城“三面环水”的历史环境

历史环境是一个城镇的记忆,是历史文化城镇的根基,破坏了历史环境就等于割断了这座城镇的根基。砥洎城得天独厚,巧借沁河河心一块大砥石,造成三面临水、易守难攻的优势。规划通过保护周围的山体植被,保护沁水的生态环境,形成良好的景观视线,再现砥洎城“一巨砥基筑城台,三面水绕门南开”的历史环境。规划中严格禁止在砥洎城周边的古河床上增加新建筑,对西侧新建的住宅楼、清真寺要逐步改造,并通过绿化屏障与砥洎城隔离。

(二)古城墙的保护和修缮

城墙是砥洎城防御体系最直接的物质载体,一般的城墙以砖石堆砌修筑或者垒土夯筑,而砥洎城则用青砖、石块、炼铁坩埚和废铁渣等好几种材料修筑内外双层城墙,异常坚固,这在筑城史上绝无仅有,是当地冶炼业发达的集中体现,因此砥洎城又被称为“坩埚城”“金城”,这种变废为宝的理念体现了砥洎城劳动人民的智慧,具有很高的保护价值。城墙周长704米,现存基本完整,坩埚城墙、瓮城、城楼、炮台、马面、藏兵洞防御设施齐全,规划中要保护砥洎城城墙历史过程的所有信息,包括坩埚材料、部分残垣及相关要素,在修缮中可采用分段修复,严禁过度修复而造成原真性的破坏,避免单一模式的修复而造成多样性的丧失。

针对古城墙的修缮,应遵循以下原则:

1.保护整体完整性:修复城墙的连续性,除西南河岸段因墙体太窄无法走人外,其余城墙段均可上人,形成连贯的城墙上的游览路线。

2.保护历史久远性:对一部分风化和破损的城墙,在不影响城墙承重和造成进一步坍塌的前提下可适当维护现状,以体现古城墙的历时性和原真性。

_三面环水的历史环境。

_反映砥洎城劳动人民智慧的“坩埚城墙”。

(三)街巷空间的保护和修缮

从明崇祯十一年(1638)石刻的龟状形“山城一览”图中可以看出,砥洎城现有的格局大致沿袭了明代的形制,虽然经历了几百年的沧桑历程,除了寺庙建筑有几处毁坏、城墙有几处破败外,仍较好地保留了当时的格局。城墙底的环城道路和街坊间的蛛网小巷将城内民居分隔为一个个大大小小的院落。城内共分为10个街坊、5座过街楼,城内路网布局是迷路系统,道路全为“丁”字口,无十字街直穿,且巷深墙高,曲折丰富,道路更显迷途多变。在调查中发现,砥洎城内的世泽坊、中古巷、简静居北巷、天然居西巷是小城中最有特色的巷道,更是体现了砥洎城“迷路、口袋路、窄巷”的特点。在规划中要保持这些街巷空间的特色,并向耐久、简朴、适宜可持续的方向发展,其原则为:

1.保护巷道的宽窄变化:不允许改变巷道的走向、宽度、比例,任何建设都不允许侵占巷道用地。

2.保护巷道的虚实关系:不允许在原有封闭的墙体上开凿门窗,也不允许随意堵塞原有门洞、窗洞。

3.保护巷道的建筑材料:不允许随意更换巷道两侧和地面的材料,尽可能维护青砖墙面,地面尽可能保留和恢复原有石铺地面,不允许有瓷砖贴面。

4.保护巷道的对景标志:对巷道中的过街楼、拱券进行严格保护,拆除影响巷道入口的加建墙体,对已破损的过街楼进行修复,使之成为古巷的识别性标志。

_迷途多变的街巷空间。

_鸿胪第。

参照明代石刻碑“山城一览”图,对砥洎城的街巷进行一定程度的修复,完善砥洎城的历史空间风貌。街巷的修缮原则如下:

1.以明代石刻碑“山城一览”图为依据,恢复重要的街巷。

2.新增居住建筑,恢复的巷道以院落界定。

针对以上原则,对街巷的修缮主要采取以下措施

(1)恢复“神路”:对照“山城一览”图,关帝庙前面的“神路”为砥洎城最宽的巷道,是求安心情在小城规划上的表达。由于人为的搭建,昔日的“神路”演化为左右各一条的小巷道,使文昌阁和关帝庙这组中心建筑被挤压在夹缝中,中心无法体现。结合对文昌阁和关帝庙的修复,将关帝庙前的建筑拆除(门牌号码为8号),留出约2米宽的巷道,其余的空地划入临近建筑的院落内进行绿化。

(2)修缮文昌阁东巷:文昌阁东面由于房屋的毁坏与坍塌,成为一块空地,空旷的废弃地使砥洎城原有的“丁字巷、口袋巷”无法连续,为保证街巷空间的完整性,仅用院墙围隔,不再复建民宅,院墙内进行绿化。

(3)隐现世泽坊东巷:“山城一览”图中,世泽坊的东面有一条与其平行的巷道,现状两侧建筑已不存在,成为一片荒地。规划在原址上设计一条宽为1~1.5米的园路,在平面中暗示原有道路,其中种植观赏性的树木,作为黑龙庙的前庭院。

(4)修缮中古巷:参照“山城一览”图,中古巷原为南北贯通,是砥洎城的一条主要巷道,但现状在中古巷的西巷口处有一栋建筑,使得原本贯通的中古巷成了尽端路,为了恢复中古巷原有的历史风貌,规划中将此栋建筑拆除(门牌号码为27)。

(5)修缮西环路:砥洎城城墙内的西环路原本与天然居外的石阶相通,由于建筑堵塞,现状成为一条死胡同,规划将对堵塞的建筑(门牌号码为43号)进行拆除,恢复西环路的明代形制。

_富有书卷气息的门匾文化。

(四)对建筑的保护

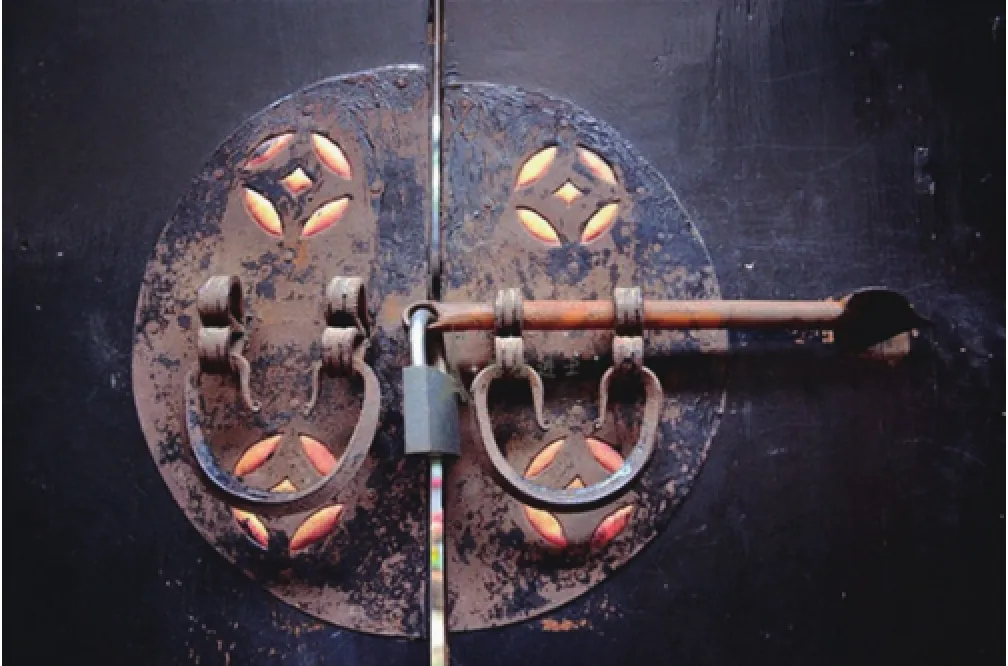

在一个传统街区内,传统院落中的单体建筑之间或多或少都遵循某种一系列结构关系模式,这种结构模式反映了中国的某种特殊文化或地域特色。砥洎城内四合院式结构的建筑规则已经延续了很长的时间跨度,院落一般为两进或三进,青砖砌墙,灰瓦盖顶。厢房高两层,檐廊以悬梁出挑,正房呈三层的阁楼,望楼则为四层,明间和稍间封以格扇门窗。同时出于防御的目的,这些四合院相互之间均有仅容一人通过的过道相连,形成了“串串院”,当敌人来袭时,院落内的人可以熟练地通过隐蔽的通道或过街楼方便转移或反击,这些结构仍然能清晰地被感知。在保护过程中,要尊重现有建筑的空间和尺度,新建建筑在尺度和材料上要参考现有建筑的模式。

规划中将鸿胪第、素履居、安处善、懿文硕学、怡宅、天然居、简静居、有恒居、笃庆居列为重点保护建筑,按照文物保护的要求进行保护。

_串串院。

(五)建筑寺庙的复建

砥洎城地少房拥,但同其他传统聚落一样,庙宇以及宗祠等公共建筑都是不可或缺的,这是人们于变乱时强烈的求安心理在精神层面的恰切表达。文昌关帝庙、三官庙、三清庙、土地庙和黑龙庙等公共建筑都曾是砥洎城居民的精神慰藉。但是由于年久失修,不少公共建筑已被毁坏,有的只剩下一个基座(如文昌阁和黑龙庙)有的已经改变了使用性质(如关帝庙和土地庙现已作为居住用地),有的濒临坍塌(如三官庙和三清庙),为了保证砥洎城空间格局完整,同时也为了完善砥洎城内的公共设施,在规划中对这些公共建筑进行修缮和复建。

针对砥洎城内寺庙建筑的现状,主要采取的原则是:以“山城一览”图为依据,复建的建筑参照图中的具体形态,对已经改变功能的公共建筑恢复原有功能。

_砥洎城修复设计图。

(六)人文精神的保护

砥洎城中原来没有门牌号码,城中每个院落都拥有一个极富书卷气质或诗情画意的名称,这些名称被雕成木匾镶嵌于门楣之上,当地居民就凭借街坊和院落的名称来定位方位坐标。“耕心种德”“素履居”“笃庆居”“怀德居”“谦益居”“安处善”......这些门匾往往以最简练的方式,言简意赅地体现了人们健康的生活态度和正确的处世哲学,或多或少可以反映出当地居民的文化心理结构。一个门匾就是解读一个家庭的卷首导言,阐释一个门第的点睛之笔,方寸之间的文字,围绕着人们对美好圆满生活的追求向往而竞相生发,纷呈异彩,成为砥洎城民居的一张张名片。尽管社会经济在不断地进步和发展,子孙后代仍能保持着这份先辈传下来的生活哲学,成为砥洎城内独特的文化风貌。规划中对体现小城精神境界的门匾进行妥善保护,有条件的按历史原貌修复各里坊的坊名匾额。

“一巨砥基筑城台,三面水绕门南开,脉气造就多奇景,风华荟萃出人才。”小城虽小,但富杰的土地与山水,造就了城池的辉煌,不但富商贾古迭出,而且昔日昌盛的文风与家风也孕育了众多杰出的文化名人,如山西巡抚张王春和为政、治学上博学多才的大学者张敦仁等,小小一城三进士。应整理和挖掘张敦仁、张王春读书入世的相关轶事,并以适当的方式展示张氏家族文化。

三、结语

砥洎城作为民居和防御为一体的平战结合的堡寨,几个世纪过去了,还能较为完好地保存着明代的街坊形制,是历史上非常珍贵的实物史料,为研究沁河流域民居型堡寨提供了良好的研究典范。

如今的砥洎城已经没有了战争,居民过着平静安逸的生活,但缓缓而流的沁河、坩埚城墙、迷途多变的丁字巷、平战结合的院落空间、丰富多样的公共建筑、严谨的处世哲学仿佛在诉说着砥洎城几百年来的风雨历史,只有尊重并保护这些历史载体,才能保留这座小城的历史印记。