陪审制改革背景下事实审与法律审的界限

——以知识产权审判为例

2016-09-03莹王

朱 莹王 芝

陪审制改革背景下事实审与法律审的界限

——以知识产权审判为例

朱 莹*王 芝**

随着人民陪审员参审职权改革的推行,人民陪审员的职权将逐步向“只参与审理事实认定问题”转化。在事实问题与法律问题的划分直接交由法官决定的制度设计下,为了防止法官自由裁量权的放任行使造成另一种意义上的“形式陪审”,应当通过诉诸实用主义的途径,参考借鉴英美法系国家陪审团制度的相关经验,探寻法律问题与事实问题的区分标准。

陪审制;事实问题;法律问题;知识产权审判

引 言

知识产权案件之特色在于纠纷中展现的专业技术问题,近年来,多地司法实践通过引入专业人民陪审员助解技术难题。当然,知识产权审判的专业性不仅仅体现在其与技术密切相关,也体现在法律规范的综合性和多样性。根据我国目前的参审模式,专业人民陪审员在案件审理过程中享有与法官同等的权利,既负责案件的事实认定也负责法律适用。①但是,对于缺乏法律背景的人民陪审员而言,负责法律适用显然有难以负荷之重的嫌疑。为此,2014年10月,《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出人民陪审员参审职权改革的建议,改革方向为“逐步实行人民陪审员不再审理法律适用问题,只参与审理事实认定问题”。作为陪审制的一部分,专业人民陪审员只参与事实认定的审

①《中华人民共和国民事诉讼法》第39条第3款规定:“陪审员在执行陪审职务时,与审判员有同等的权利义务。”《最高人民法院关于人民陪审员参加审判活动若干问题的规定》第7条明确规定,人民陪审员参加合议庭评议案件时,有权对事实认定、法律适用独立发表意见,并独立行使表决权。理,有利于突出其专业背景在技术问题判定中的优势,从而避开了其在法律适用中的短板,这无疑更为符合审判规律。但如何正确地划分事实问题和法律问题,历来都是司法实践中的“普世”难题,在知识产权审判中尤为如此,围绕技术问题所产生的事实和法律问题呈现相互融合之趋势。目前的改革方案将这一问题交由法官在合议庭评议之前予以确定,但没有提供划分依据。在当前的人民陪审员制度改革试点中,试点法院的改革重点多是放在人民陪审员选任、大合议庭模式构建等方面,未对事实问题与法律问题的区分进行深入探索,相应的区分经验十分匮乏,人民陪审员参审职权改革难以深入推进。因此,探索事实问题和法律问题的界限,亦即如何规范法官在决定事实认定问题上的裁量权,将是顺利推行此次人民陪审员参审职权改革、理顺陪审员与法官职责关系的基础和前提。鉴于事实认定与法律适用在具体案件中有不同表现,为了使讨论集中,本文通过选择专业人民陪审员为视角,以知识产权审判为范例,以实用主义为进路,尝试为人民陪审员参审职权改革和事实审运行机制的构建提出一些参考性的建议。

一、“普世”难题——区分事实问题与法律问题的现实困境与理论忧思

此前,在我国的陪审制模式下,专业人民陪审员虽以其专业技术背景为强项,但因其与法官具有同等地位,同时审理事实认定和法律适用问题,似乎没有严格区分“事实问题”和“法律问题”的必要。实则不然,作为司法裁判的核心步骤,正确认定案件事实以及在此基础上准确适用法律,是知识产权审判中的两个基本环节,“事实问题”与“法律问题”的区分直接影响着举证范围的大小、司法鉴定的内容以及裁判尺度的统一等,故正确区分两者对于知识产权审判活动具有积极意义。以知识产权纠纷中最为典型的技术问题查明为例,审判实践中为确定专业技术问题往往通过委托鉴定的途径,鉴于法律适用是法官应尽职责而不能随意让渡他人行使,因而此时委托司法鉴定的事项仅限于解决案件的“事实问题”而不应涉及法律适用的判断。如在商业秘密纠纷案件中,原告所主张的技术方案是否为商业秘密属于法律问题,不能以此作为委托事项;但作为商业秘密的构成要件之一,该技术方案在双方当事人确定的某一时间点之前是否为公众所知悉则是事实问题,可以作为鉴定事项委托鉴定机构进行“检新”搜索而得出结论。

在此基础上,随着人民陪审员参审职权改革的推行,人民陪审员的职权将从全面参与案件审理逐步向“只参与审理事实认定问题”转化。据此,人民陪审员将不再对法律适用问题发表意见,而是在合议庭评议时,由审判长将案件事实争议焦点告知人民陪审员,引导人民陪审员围绕案件事实认定问题发表意见。并且为了实现与原陪审模式的衔接和过渡,在人民陪审员应当就案件事实认定问题独立发表意见并进行表决的同时,其仍可以对案件的法律适用问题发表意见,但不参与表决。由此可见,人民陪审员的职权范围相较于原陪审模式有所限缩。为了正确划定人民陪审员的职权范围、厘清合议庭评议中陪审员与法官的职责关系,需要解决的基础和前提性问题,就是合理确定“事实问题”和“法律问题”的界限。

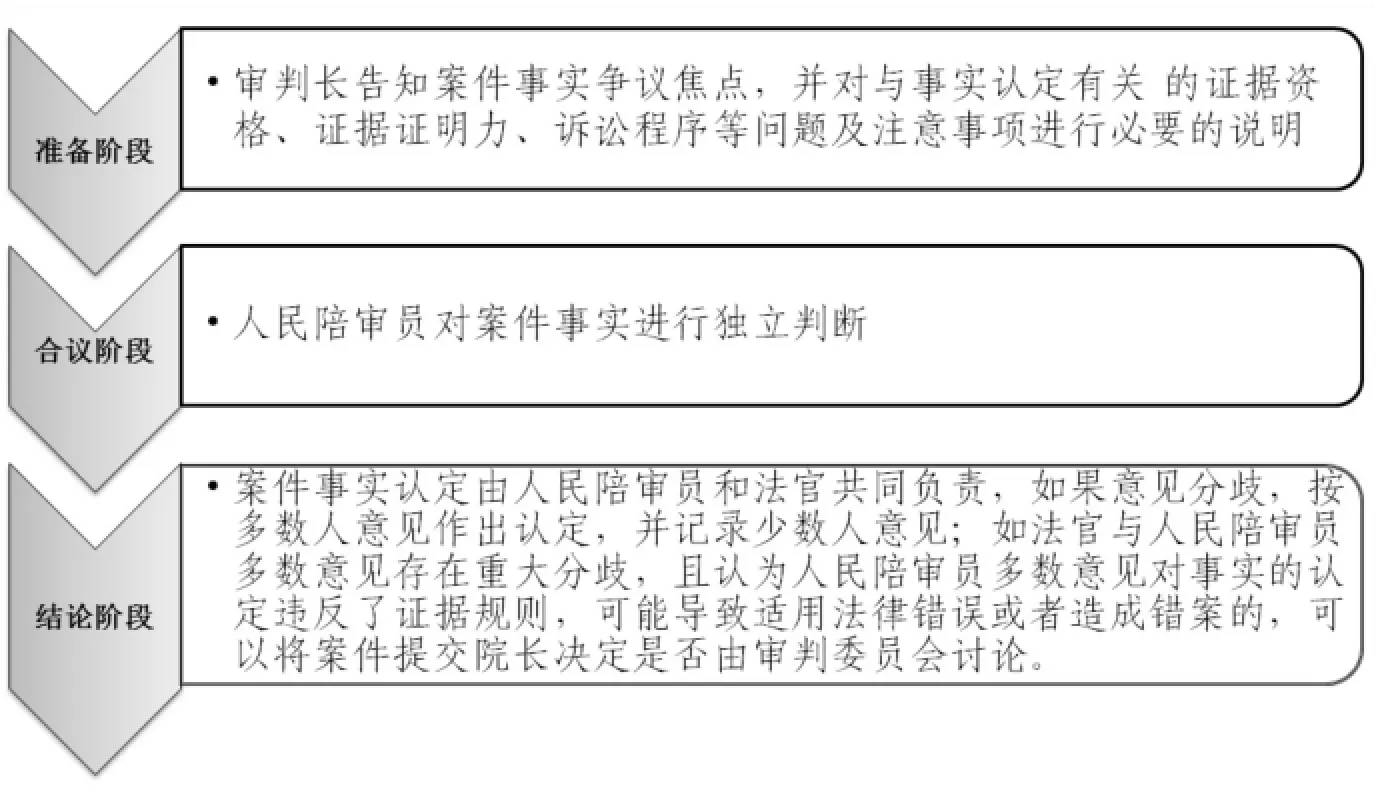

为了进一步完善人民陪审员制度,最高人民法院和司法部于2015年4月、5月先后联合印发了《人民陪审员制度改革试点方案》(以下简称《方案》)和《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》(以下简称《办法》)。两个文件对人民陪审员仅就事实认定问题发表意见的实施提供了导向性的规定,并重点在合议庭评议规则中予以体现(见图1):

然而,无论是《方案》还是《办法》均未直接圈定人民陪审员审理事实认定的范围,也未对“事实问题”与“法律问题”的划分提供依据,而是直接将其交由法官决定,明确由审判长在合议庭评议案件前归纳并介绍需要通过评议讨论决定的案件事实问题,必要时可以通过书面形式列出案件事实问题清单。由于不同案件中事实问题与法律问题的表现亦不同,将“事实问题”与“法律问题”的区分交由法官决定,符合审判亲历性的客观规律。值得注意的是,无论是从理论还是从实践的角度来看,合理确定“事实问题”和“法律问题”的界限均并非易事:

图1

1.从理论上讲,审判活动中,所有的法律都与事实有关,所有事实的呈现也与法律密不可分,因而“事实问题”与“法律问题”实质上交织在一起,并且在不同的案件中有不同的表现。即使在整个司法制度(横向的法官—陪审团、纵向的初审法院/行政机关—上诉法院)都建立在这组区分基础上的英美法系国家里,法律家对此的抱怨牢骚之声也不绝于耳,如有法官在判决书中感慨道,没有规则或原则可以无差错地将事实认定与法律结论区别开。①陈杭平:《论“事实问题”与“法律问题”的区分》,载《中外法学》2011年第2期。诉讼中的事实与法律具有先天的关系,即使是知识产权中的技术问题,一旦进入诉讼,也不再仅限于纯客观的技术内容,还包含法律意义上对技术的认识,如专利权利要求的记载是客观事实,但如何根据专利权利要求确定专利保护范围则可能是事实认定与法律适用的杂糅。在美国,专利权利要求的解释属于应由陪审团决定的事实问题还是属于应由法官裁判的法律问题,就曾有过不同的认识。②张小林:《美国专利侵权诉讼中的马克曼听证研究》,载《科技与法律》2008年第4期。

2.从我国的司法实践来看,事实问题和法律问题的区分并没有获得足够的重视,这是由我国的司法传统所决定的:横向而言,案件审理往往由合议庭或者独任法官同时处理事实认定和法律适用问题,人民陪审员的地位也等同于法官,其对案件的参与贯穿审判活动的始终;纵向而言,我国的审级制度并未区分“事实审”和“法律审”,二审法院对上诉请求的有关事实和法律适用进行全面审查;作为成文法国家,“目光在事实与法律之间来回穿梭是法律适用的普遍规律”③[德]魏德士:《法理学》,丁春晓译,法律出版社2005年版,第288页。,因而我国法官的裁判注定要纠缠于事实与法律之间④苏力:《纠缠于事实和法律之中》,载《法律科学》2000年第3期。。虽然知识产权审判实践通过围绕技术鉴定事项的司法鉴定等积累了一些甄别事实问题和法律问题的经验,但尚未形成系统性的区分依据。

二、扑朔迷离——事实问题与法律问题的中心区域与模糊边缘

人民陪审员“只参与审理事实认定问题”的举措改变了以往其在案件审理中的职权范围,而其具体职权范围的大小将取决于事实问题与法律问题的界限划分。在具体案件中需要评议的事实问题交由法官决定的情况下,倘若没有相关原则、规则的界定,无疑将放任法官自由裁量权的行使,甚至造成另一种意义上的“形式陪审”,因此我们有必要明确一下“事实问题”与“法律问题”的区别和交融。

何为“事实问题”,何为“法律问题”,这是划定两者界限时需要解决的首要问题。所谓事实问题是探寻案件发生或将要发生的行为、事件、行为人主观意愿或其他心理状态时所产生的问题;所谓的法律问题是对已认定的事实,按照法律规范应如何作出评价的问题,包含法律解释及法律适用两部分内容。①法律问题与事实问题的区分并无权威的定义。参见陈杭平的《论“事实问题”与“法律问题”的区分》,载《中外法学》2011年第2期。看似泾渭分明的两个概念,在实践中要正确予以区分却十分困难。

下面这个例子展示了专利纠纷案件中侵权事实的认定过程,可以帮助我们感受两者的区别:

[事实问题]被告是否销售了A产品。

[法律问题]被告销售的A产品是否为侵害原告专利权的产品。

纯粹的事实问题解决了何时何地何人做什么的问题,而纯粹的法律问题则包含了对这一行为的评价——涉及法律原则或者成文法的应用和解释。然而问题显然没有这么简单,尽管从理论上区分事实问题与法律问题具有一定的可行性,但实际上两者经常含混不清。许多知识产权案件并非如销售侵权产品与否的判定那么简单,很多问题的判定是法律与事实的混合,比如专利侵权比对中,识别被诉侵权产品的技术特征是事实问题,判断其技术特征是否落入专利保护范围则是法律问题,但在这个法律问题中,涉及具体技术层面上被诉侵权产品的技术特征是否与专利技术方案中的技术特征相同,则又可能是事实问题。因而从一定意义上讲,这两个方面相伴相生,在推导演绎过程中存在融为一体的可能。

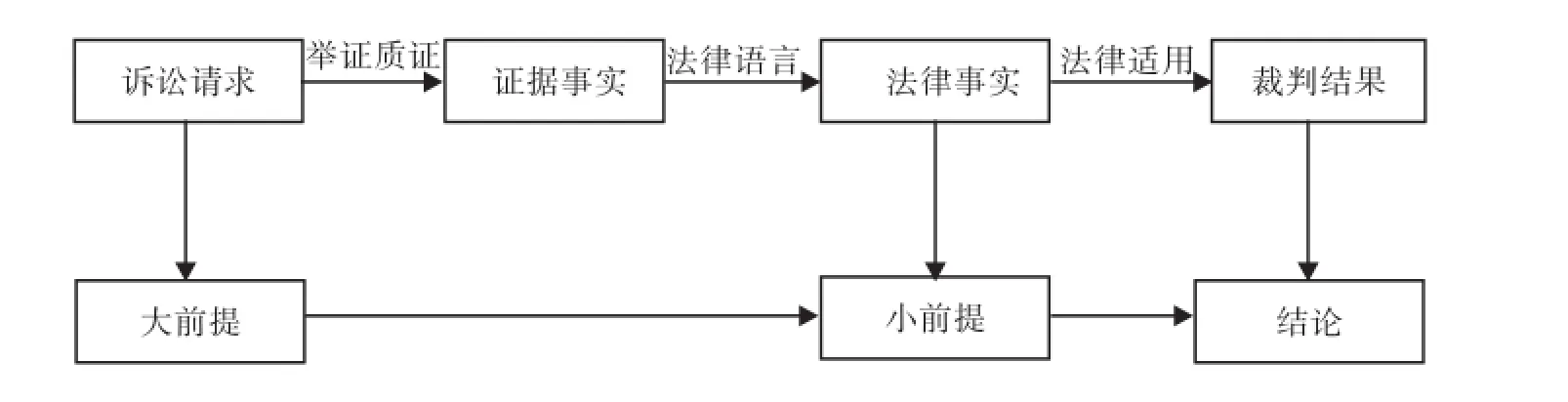

确切地说,诉讼过程中需要认定的事实,往往是结合证据和法律推导出来的事实,因而纯粹的客观事实并非诉讼中事实认定的终极目标,法律意义上的事实认定才更有价值。梳理裁判的整个过程,通常首先是查明事实,解决事实问题,之后是适用法律,解决法律问题。②梁慧星:《裁判的方法》,法律出版社2003年版,第62~64页。而实务中,上述步骤往往交互进行,具体推演中,裁判者先根据当事人提供的、经过质证的证据,依照一定的证据规则,查明案件事实,并通过法律思维和法律语言,将查明的案件事实转化、推理出法律事实,从而确定小前提,再通过三段论的逻辑方式,推理出裁判结果。

简言之,裁判过程即如图2所示:

在这个过程中,司法裁判中事实认定过程可分为两个紧密联系而又本质不同的阶段:一是证据事实的认定,将客观事实通过程序法和证据法则的调整和规范而转化为证据事实的阶段;二是法律事实的认定,将已由证据所证明的生活事实(证据事实)通过实体法的事实构成要件的对比而转化为法律事实的阶段。其中证据事实是通过证据证明的、以生活语言表述的事实;法律事实是依据证据事实(生活事实)中与法律规范的事实构成要件相吻合,能引起法律关系的产生、变更或消灭的案件事实。①耿宝建:《在法律与事实之间——司法裁判中事实认定过程的法理分析》,载《河北法学》2008年第1期。

法律事实的存在,在为证据事实与法律规范搭建桥梁的同时,也使得事实问题与法律问题难以在文义上或者是认识上定性甄别。正如“法律事实”概念的字面文义所述,法律事实的认定糅合了涉及“法律问题”与“事实问题”的混合问题,由此体现了诉讼中事实与法律彼此关联、相互依存的关系。这也正说明了,简单的概念区分只能在理解纯粹的事实问题和纯粹的法律问题时提供一些感性认识。而实践中,事实问题与法律问题的区别无法通过定义进行统一划分。正是基于两者难解难分的关系,在陪审员参审职权改革试点期间,有人提出缓兵之计,认为可以考虑在改革伊始对人民陪审员参与审理的案件范围进行适当控制,将之暂时限定在陪审员能够较好地判断案件事实的重大刑事案件上。②向前、陈莉:《人民陪审员审判职权改革的困境与出路》,载《法律适用》2015年第11期。但这仅仅是暂时回避了问题,而未从根本上解决问题。并且,在此前事实问题与法律问题的区分未获足够重视的现实背景下,刑事案件中对两者进行区分亦并非易事。故当务之急是直击问题,既然通过概念分析方式难以进行统一划分,那么更为适宜的路径是结合司法实践的需要,从实用主义的角度合理地划分其中间交汇区域的界限,从而确定人民陪审员应当裁判的事实问题范围。

图2

三、他山之石——从实用主义路径探寻事实与法律混合问题的区分标准

在英美法系各国,陪审团裁定案件事实而法官决定法律适用的定律体现了“法律问题”和“事实问题”的鲜明界限。在陪审团具有重要地位的美国,民事陪审团与刑事陪审团所决定的事项并不完全一样,但相同的是陪审团并非仅作纯粹的事实认定,如刑事案件陪审团仅裁定某人是否犯某罪的事实,而行为与罪名的对应并非纯粹的事实问题;民事陪审团则甚至可以决定救济措施,即被告需要向原告支付的损害赔偿金额。①[美]伦道夫·乔纳凯特:《美国陪审团制度》,屈文生等译,法律出版社2013年版,第9页、第18页。按照上文“法律问题”的定义,该内容已经属于法律问题的范畴。由此可知,英美法系国家,事实问题与法律问题的区分已经不是逻辑思维的产物,而是长期司法经验积累形成的历史成果。从这一角度来看,以实用主义的进路划分事实问题与法律问题的界限,尤其是对一些混合问题按照应当由谁裁判的标准进行划分,可以为我国人民陪审员参审职权改革提供诸多启发。

(一)以陪审制度的优势为出发点提炼区分标准

美国陪审团制度中,具有多样化生活经验的公民集合体陪审团,在证据记忆、克服偏见、识别信息的不同含义等诸多方面更有优势,并且从社会各个阶层选取的具有代表性的群体才能真正反映社会规范,能将社会观念、社会价值观和文化带到审判制度中。陪审团认定事实更多的是依据其生活经历积累的经验及形成的价值观,法官是更多的依据其法律思维、法律知识及审判经验。故“不同裁判者的司法能力的比较”可以作为区分两者的标准,这与丹宁勋爵主张以“训练有素的法律人”作为甄别事实问题与法律问题的标准如出一辙②陈杭平:《论“事实问题”与“法律问题”的区分》,载《中外法学》2011年第2期。。在当前的人民陪审员制度改革试点中,应充分发挥人民陪审员富有社会阅历、了解社情民意的优势,而专业人民陪审员的优势本身就体现在专业技术背景上,如果是需要专业知识回答的技术问题,无疑由专业人民陪审员来认定更为适宜。因此,从发挥陪审员优势的角度出发,以“不同裁判者的司法能力的比较”作为区分两者的标准在我国同样适用。

(二)从法律适用统一性为视角甄别区分标准

陪审员与法官作出裁判所依据的司法能力有所区别,法官回答法律问题正是基于其训练有素的法律素养,也有利于防止法律适用的冲突,维护法律适用的统一性。因此,有研究英美法系相关区分标准的观点认为,针对重复出现的事实,为防止法律适用的结果出现冲突,就应将其作为法律问题,交由法官统一适用或由上诉法院以判例的形式确定法律规则;若涉及的案件事实罕见特殊以至于不太可能重现,仅具有解决个案纠纷的意义,或者司法政策倾向于保留多元化、多样化的事实状况,容许裁判者结合个案具体情形斟酌判断,则应将其视为事实问题。我国是成文法国家,但法律本身具有滞后性,而在社会发展过程中新问题、新纠纷频繁出现,尤其是在知识产权领域,新类型及疑难复杂案件的出现更为多见,如在同一商品之上同时标注被许可使用的商标和使用人自有商标的行为是否构成侵权①有关案情可参见浙江省高级人民法院〔2013〕浙知终字第301号“上诉人东阳市上蒋火腿厂与上诉人浙江雪舫工贸有限公司侵害商标权纠纷案”民事判决书。,这一问题在《商标法》中尚未有明确规定,而司法无法拒绝裁判。故基于法律适用统一性的考量,以某类问题“是否重复出现”作为区分法律问题与事实问题的标准仍可供参考。若该类问题容易重复出现,为了保障法律适用的统一性,则应将之视为法律问题;若该类问题罕见、特殊或者司法政策特别赋予其法律适用多元化,则应将其纳入事实问题范畴。

(三)从提高陪审案件认可度的角度探寻区分标准

在美国,民事陪审团和刑事陪审团都是政府制约与平衡中的重要组成部分,陪审团是抵御权力滥用的壁垒,对那些过于苛刻的检察官或是带有偏见的法官构成有效的制约②[美]伦道夫·乔纳凯特:《美国陪审团制度》,屈文生等译,法律出版社2013年版,第53页。。在崇尚自由、注重权力制约环境下的美国,陪审团的裁决更能得到社会的认可。出于该情况的考虑,有观点认为,事实与法律问题混合存在一定好处,法官可以将自己负担的决定案件的重担转移到陪审团身上。③陈泰和:《国人对民决团在英美法庭中的功能的误解》,载《时代法学》2012年第1期。因此,当涉及敏感复杂的或价值观冲突的疑难案件时,法官的判断存在与社会共识相违背之风险,则可以通过将之归结为事实问题,由陪审团决定,从而提高裁判的社会认可度。也许有人会为不擅长法律的陪审团在此情形下的裁决担忧,但由于法官指示制度的存在,“法官将告诉陪审员,尽管他们必须决定事实争点和某些将法律适用于事实的争点,但是他们必须将法律按照法官所作的指示予以适用”④[美]史蒂文·苏本、玛格瑞特·伍:《美国民事诉讼的真谛——从历史、文化、实务的视角》,蔡彦敏、徐卉译,法律出版社2002年版,第235页。,由此制约了陪审团裁决的随意性。在我国,人民陪审员制度的功能之一是保障人民群众参与司法,提高人民法院裁判的社会认可度,在司法公信力受到挑战的今天,对于某些混合问题可参考该标准归入事实问题。

四、柳暗花明——陪审制改革背景下事实审运行机制的现实出路

人民陪审员参审职权改革试点已拉开帷幕,各试点法院已经就此展开实践。但如何解决人民陪审员事实审运行机制的基础性问题,即划定“事实问题”和“法律问题”的界限,相关的实践操作和具体的规定似乎极为罕见。为此,本文在梳理裁判过程及界定相关概念的前提下,通过参考并借鉴域外法经验,尝试为此提出一些参考性的建议。

如前所述,合议庭评议案件前,审判长应当归纳并介绍需要通过评议讨论决定的案件事实问题,必要时可以以书面形式列出案件事实问题清单。因而在确定人民陪审员“只参与审理事实认定问题”的界限时,重点在于法官考量其审判经验、实际需求、自由裁量等因素后所作出的关于事实认定问题的指示,既要确保法官所作的指示规范而合理,又要适当保留个案中法官指示的针对性和有效性。

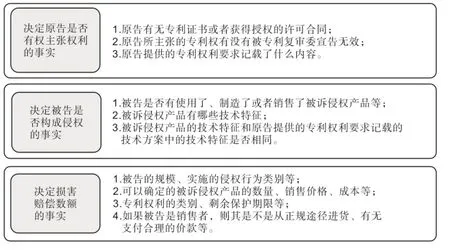

(一)典型化的范本指示

尽管事实问题与法律问题各自存在融合交叉的边缘区域,但根据以陪审制度的优势为出发点所提炼出的“不同裁判者的司法能力的比较”的判断方法,以及我国鲜明的成文法特点,多数常规案件的事实问题与法律问题之间的界限仍是清晰的。对于此类案件,根据当事人的诉辩主张和证据展示,可以对照法律规范的构成要件来确定需要认定的事实问题,因此对于常规的可以类型化的案件,可以通过制作范本式的指示来进行统一。以专利侵权纠纷案件为例(见图3):

图3

此类范本式的指示将案件需要认定的事实问题进行系统化归类,符合我国成文法的特点以及审判实践的规律,可以制衡法官的随意指示,切合统一司法的理念,既方便人民陪审员理解,又简化了法官工作,具有积极的意义。

(二)个别案件的阐明指示

在证据事实向法律事实转化的过程中,会出现事实与法律的混合问题,这在某些疑难复杂案件中更为常见,如专利的权利保护范围界定、等同侵权判断,此类混合问题既涉及客观的技术事实,又涉及对技术内容的法律认知,并需要综合两方面的因素才能作出正确的判断。在专利侵权问题方面,全面覆盖原告专利权利要求限定的范围作为评判标准属于字面侵权问题,人民陪审员容易判断;但在等同侵权认定方面,由于该判断需要在表面不同的情况下,进行实质性技术特征的比对,此时法官可能需要提示人民陪审员在具体技术层面对技术手段、实现的功能、产生的效果是否基本相同进行判断。为此,在典型化的范本指示的基础上,针对疑难复杂的个案,还需根据从法律适用统一性为视角甄别出的“是否重复出现”的区分标准,有的放矢地进行个案指示,具体的个案指示应记录在案。

根据《办法》的规定,为确定需要评议决定的事实问题,必要时可以由审判长以书面形式列出案件事实问题清单,故对于个案指示可以通过问题清单的方式来完成。问题清单的具体操作可以参考欧陆国家的问题列表制度①施鹏鹏:《人民陪审员的职权配置及其法理》,http://www.court.gov.cn,下载日期:2015年12月25日。,由审判长将具体个案中需要评议解决的事实问题进行细化分解,制定一定数量的问题由人民陪审员回答。人民陪审员可以通过回答问题清单,厘清事实认定思路及逻辑过程。当事人也可以通过记录在案的问题清单,了解法官指示的内容,继而对指示是否妥当提出意见。

(三)允许法官自由裁量权的保留

根据《方案》的要求以及《办法》的规定,合议庭评议前,对事实问题与法律问题进行区分的主动权在法官手中。考虑到事实问题与法律问题没有泾渭分明的区分标准,简单的概念区分只能帮助区分纯粹的事实问题和纯粹的法律问题,从域外法借鉴的区分标准系通过实用主义、经验主义的研究方法所得,且相关的标准中“是否重复出现”及“司法政策是否赋予其法律适用多元化”会随着时间、政策的变化而变化。“法官最后如何判断个别案件,在很大的程度上取决于判断时他考虑了哪些情境,乃至于他曾经尝试澄清哪些情况;选择应予考量的情事,则又取决于判断时其赋予各该情事的重要性……对这一类事件赋予事实审法官一定的判断余地……并无不当。”②[德]卡尔·拉伦兹:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第189页。因此,对于事实问题与法律问题的区分,最好的方案仍应允许法官存在一定的自由裁量权,尤其是从提高陪审案件认可度的角度出发,当涉及新型复杂敏感案件或价值观冲突的疑难案件时,从社会认可度以及法官考量风险的角度出发,将其中一些模棱两可的问题交由人民陪审员决定,也未尝不可。适当限度的法官自由裁量权符合基本审判规律,是划定人民陪审员职权范围的合理路径。

*朱莹:浙江省湖州市中级人民法院审判员,法学硕士。

**王芝:浙江省湖州市中级人民法院助理审判员,法学硕士。