推进海洋经济供给侧结构改革

2016-09-03王志文段鹏琳

王志文 段鹏琳

推进海洋经济供给侧结构改革

王志文 段鹏琳

当前,中国经济正处于结构调整阵痛期。作为国民经济的重要组成部分,海洋经济也率先进入发展新常态。如何进一步增大其对国民经济的贡献度,海洋经济的持续发力显得尤为重要。在加大供给侧结构性改革的背景下,加强陆海统筹,提高海洋科技等要素的生产率,扩大海洋经济有效供给,协调处理好供需关系,对推进海洋经济供给侧结构性改革、提升海洋经济发展质量、促进海洋经济发展具有重要意义。

供给侧现状

(一)海洋经济三次产业结构现状

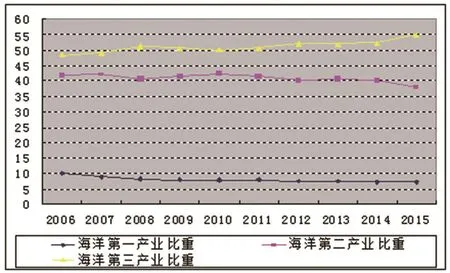

2015年浙江海洋生产总值6180.4亿元,比上年增长7.33%,高于国民经济现价增长速度0.5个百分点,比2010年增长63.2%,年均增长10.3%。其中第一产业447.83亿元,第二产业2342.73亿元,第三产业3389.86亿元,分别比上年增长4.74%、3.54%、10.49%,海洋经济占浙江省地区生产总值的比重为14.41%,比重略有上升。海洋经济三次产业结构比例为7.2:37.9:54.9。2006-2015年浙江海洋经济三次产业结构如图1。

目前浙江海洋产业结构处于“三二一”格局,呈现一稳、二降、三升的局面。浙江海洋第一产业比重在逐年下降,稳定在7%左右;海洋第二产业比重徘徊在40%左右,但在2015年跌破40%,下降趋势凸显;海洋第三产业比重逐年上升,占据半壁江山,逐步向突破55%的趋势发展。

为衡量浙江海洋三次产业的结构变化程度,用海洋产业结构变动指标K值来分析,K1表示为海洋第一产业、K2表示海洋第二产业、K3表示海洋第三产业,而K值则表示为按海洋产业结构变动值累加得到的变化绝对值。浙江海洋三次海洋产业结构变动呈“V”字型,2006-2012年期间,浙江海洋三次海洋产业结构变动K值在0.02左右,整体产业结构变动在加大;2012-2013年,三次产业结构变动甚微,跌到低谷;2013-2015年期间,三次产业结构变动K值在0.03左右,调整幅度有所增大,主要原因是第二产业比重降低较大、第三产业增长较快。

图1 2006-2015年浙江省海洋经济三次产业结构变化

(二)海洋经济主要行业供给情况

浙江省海洋产业相对比较集中,规模较大的四大行业主要为:滨海旅游业、海水利用业、海洋交通运输业、海洋渔业,特别是滨海旅游业每年以两位数的速度在增长,占海洋生产总值的比重约为16%。浙江传统海洋产业正在经历转型升级,以海洋船舶工业为例,原先两位数的增长正在变为负增长,产能供给过剩、技术附加值低下已经成为行业发展的最大障碍。新兴的海洋产业虽然整体发展较快,但是发展速度不稳定已成为新型产业的一大问题。以海洋生物医药业为例,2011年的增长速度为4.8%,2012年、2014年的增长速度则变为42.5%、30%,经历快速增长后,2013年、2015年的增长速度又变为10%、13%,产业发展不平稳。

(三)海洋生产要素供给情况

“十二五”时期是浙江海洋经济发展的重要时期,省委、省政府高度重视海洋经济发展,提出建设海洋强省的目标。国务院先后批复浙江海洋经济发展示范区、浙江舟山群岛新区,在国家大力支持下,浙江从制度、土地、资金、人才、科技等方面加大了要素投入,助力海洋经济发展。

海洋制度逐步完善。成立了浙江海洋经济发展示范区工作小组和舟山群岛新区工作领导小组,协调指挥全省海洋经济国家两大战略实施重大事项。出台《浙江省海洋新兴产业发展规划(2010-2015年)》《浙江海洋经济发展示范区规划》《浙江舟山群岛新区建设三年(2013-2015年)行动计划》等规划,率先推进海洋空间资源市场化配置改革,制订了海域及无居民海岛使用权“招拍挂”出让、登记等配套制度,为海洋经济发展保驾护航。

科技投入产出增效明显。据测算,“十二五”期间海洋研究与试验发展经费占海洋生产总值比重约为2.4%,科技贡献率达66%。海洋科技创新体系日益完善。海洋科技创新体系初具规模。目前全省已拥有涉海类高校21所、涉海类省重点学科40个。海洋科研平台逐步完善,舟山海洋科学城、中科院宁波生物产业创新中心、温州海洋科技创业园等一批创新平台建设有序实施。全省已拥有涉海科研院所13家、国家级海洋研发中心(重点实验室)4家、海洋科技创新平台15家。

资金投入力度加大。“十二五”期间,浙江省每年安排海洋经济发展专项资金10多亿元支持海洋经济发展。重点支持海岛基础设施建设、海洋产业转型升级发展、海洋科技、海洋生态环境保护等重要领域。每年都建立一大批海洋经济发展重大建设项目,以2015年为例,浙江安排465项海洋经济发展重大建设项目,总投资10434亿元,其中,基础设施和港航物流服务体系项目占比超过一半。

面临的问题

海洋第二产业比重降低,且发展质量不高。海洋第一、二、三产业协同发展,可以更好地促进海洋经济增长。从关联度讲,海洋第二产业是主导产业,它的发展对于带动第一、三产业发展具有重要意义。只有建立在强大的第二产业基础上,海洋第三产业发展才能更加稳定,海洋经济发展质量才能更高。从上文可以看出,海洋第二产业比重是在逐渐降低,对海洋经济的贡献度在降低。从海洋第二产业的具体行业来看,传统的海洋产业遇到产能过剩、技术附加值低的问题,新兴海洋产业虽然发展速度较快,但是发展速度不稳定、规模小,对海洋经济的贡献度较低,海洋第二产业发展不稳定,很难为海洋经济持续发展提供动力源泉。

海洋科技投入不够精准。浙江海洋科技不论从科研院校的数量、从业人员以及科研经费的投入都初具规模,相关的科研成果得到了很好的示范应用,但是在港航物流、海洋装备制造、清洁能源、海水利用、海洋生物医药、船舶制造业等领域关键技术的研发和应用不够,与国际相比,一些制约海洋产业发展的核心技术仍未得到破解。某些科技难题已经得到破解,但是对于行业的应用、产业的示范效果差,不能很好地为海洋产业发展提供强有力的支撑。

海洋产业供给端与需求端不协调。有效的海洋产业供给可以满足需求端要求,需求端的高质量、精细化要求可以催生海洋产业供给端不断提升。从上文看,一方面,传统海洋产业存在产能过剩,需要去产能、去库存,新兴海洋产业技术含量较低,不能提供有效的供给;另一方面,随着人们对高品质、多元化、个性化海洋旅游产品的需求,滨海旅游产业的供给端仍停留在传统方式,没能根据需求端的要求及时进行调整,造成海洋产业供给端与需求端不协调。

改革的突破口

浙江海洋经济供给侧改革应以制度、科技、人才为突破口,以调整海洋行业为载体,撬动海洋第一、二、三产结构改变,进而实现整个海洋经济高质量发展。

创新管理制度。建立完善的法律法规、行业发展政策,为海洋经济发展提供良好的市场环境。从行政体制上讲。海洋行政主管部门着力转变政府职能,推进简政放权,激发市场活力。从行业发展机制上讲,建立健全海洋经济发展的用海审批、海洋资源收储流转、海洋经济投融资等机制,创造信息对称、海洋要素自由流动的市场环境。

创新发展模式。通过新的创新科技投入,化解传统海洋产业的“存量”,去除传统海洋产业的产能过剩,实现传统产业的再次腾飞。对于新兴海洋产业要创新投融资模式,强化科技在推动产业发展中的创新驱动作用,通过产学研协同发展,进一步提高产业链的协同创新,打造海洋产业上游、中游、下游全产业链发展。

培育新型主体。一方面,“腾笼换鸟”,清除“僵尸企业”,让“僵尸企业”占有的土地资源、劳动力资源进行释放,腾出新的市场空间。另一方面,通过资金、土地等政策性优惠,培育壮大新兴企业主体,通过对市场主体企业的更替,实现供给侧结构的调整。

作者单位:王志文,浙江省海洋技术中心;段鹏琳,杭州市经济信息研究院