知天命:杨绛的后半生

2016-09-02

李夏恩

“我们看到的命运是毫无道理的,专开玩笑,惯爱捉弄人,惯爱捣乱。”

这段对命运的记述,倘使出自一个感伤身世、自叹造化弄人之人的笔下,并不稀奇,但这段话却出自年且百岁的杨绛之手,便不由得使人感慨再三。此时的杨绛刚刚从医院返回家中,再一次逃过了死亡对她锲而不舍的追捕。这次与死亡的近距离接触,似乎让她对人生的看法更为豁朗通达。

多年以前,她曾经手录过丈夫钱锺书晚年爱引用的一句宋诗:“老去增年是减年”,已然对死亡终将到来的命运坦然面对,但在这篇96岁写下的《命与天命》中,她却一再强调命运之无常以及它对人的捉弄:“‘命是不讲理的”、“是命就犟不过,所以只好认命”。她在暮年时分用笔捕捉命运难以捉摸的形象,并且试图用自己的经历听闻来描述它的“毫无道理”。

她讲述了自己大学二年级时的一次奇巧的算命经历,那一年她19岁,她的大弟刚刚因为急性脑膜炎病故,但她却第一次见识命运是可以算出来的。那天,苏州一个有名的算命瞎子“梆冈冈”路过她家,她们用刚刚去世的大弟“八字”给他算,“瞎子掐指一算,摇头说:‘好不了,天克地冲”,尽管当时杨绛怀疑瞎子知道她家有丧事,“所以一说就对”,但当她们故意用一个不到百日就夭折的孩子的八字给瞎子算时,瞎子却“气得脸都青了”,“勃然大怒”地发作道:“你们家怎么回事,拿人家‘寻开心的吗!这个孩子有命无数,早死了!”

尽管在这次初识算命后,杨绛心中认为“既然是命中注定,算不算都一样,很不必事先去算”,但在她之后的生活里,命运却不时偶然在她面前掀起面纱来,时时透过一些点滴细事,提醒杨绛它正发挥着影响。

杨绛所讲述的这些“命运弄人”的故事,看似只是为了证明其“命运是毫无道理的”的观点。但考虑到这位历尽世事沧桑的老人,已经非常善于将自己的真实观点不露声色地隐藏在看似平淡无奇的往事轶闻之下,所以她胪陈的例证很可能也别具玄机。仔细揣摩杨绛的这些“命运弄人”的例子,就会发现,它们大都发生在1950年代。而杨绛后半生的命运,也从这里拉开了帷幕。

从“洗澡”到“改造”:命运弄人

“我们读过许多反动的小说,都是形容苏联‘铁幕后的生活情况,尤其是知识分子的处境......劝我们留待解放的,有郑振铎先生、吴晗、袁震夫妇等。他们说共产党重视知识分子。这话我们相信。但我们自知不是有用的知识分子。我们不是科学家,也不是能以马列主义为准则的文人。我们这种自由思想的文人是没有用的。我们考虑再三,还是舍不得离开父母之邦,料想安安分分,坐坐冷板凳,粗茶淡饭过日子,做驯顺的良民,终归是可以的。”

在杨绛论述“命运”的文章中,她特别提到了自己为何在1949年决定和钱锺书一起留在大陆的原因。杨绛将他们做出的决定解释为“这是我们自己的选择,不是不得已”。但值得深味的,无论是钱锺书推辞国民党政府某高官许诺给他联合国教科文组织职位的决定,还是杨绛在抗战中辞去中学校长的选择,她举出的所有“在关键时刻,做主的还是自己”的例子,全都发生在1949年前。她和钱锺书决定留在大陆的“不是不得已”的“自己的选择”,可以说是为之前那些“做主的还是自己”划下了一个句号。

在最初的两年里,除了她的丈夫钱锺书被中宣部调任英译《毛泽东选集》而感到“惶恐”之外,他们的生活一如往常。直到1951年这场被杨绛称为“洗澡”的知识分子改造运动,才使她第一次隐约感受到知识分子可能遭受的命运。一位“我从没见过的女孩子”上台“咬牙切齿、顿足控诉”,“上课不讲工人,专谈恋爱”、“恋爱应当吃不下饭,睡不着觉”、“见了情人,应当脸发白,腿发软”以及“结了婚的女人也应当谈恋爱”都成为杨绛“毒害”学生的罪状。当杨绛走出大礼堂时,发现自己已经被周围人隔离了:

“恰似刚从地狱出来的魔鬼,浑身散发着硫磺臭,还带着熊熊火焰,人人都避得远远的。暗昏中,我能看到自己周围留着一圈空白,群众在这圈空白之外纷纷议论,声调里带着愤怒。”

这场大会实际上成为之后一系列大规模政治批判的预演,一直到15年后发挥到极致。多年以后,杨绛仍然感到自己那时“就活像一头被车轮碾伤的小动物,创口不是一下子就能愈合的”。

“我们闭塞顽固,以为‘江山好改,本性难移,人不能改造。可是我们惊愕地发现,‘发动起来的群众,就像通了电的机器人,都随着按钮统一行动,都不是个人了。”经历过初次政治运动的杨绛,开始意识到政治运动改造民众的宏大力量,足以令个人变成为政治运动汪洋中随浪翻腾的水。

即使是像杨绛这样一向保持个人自由意志的知识分子在面对集体时,也难以逃脱融入其中的命运——“虽然啥也看不见,我在群众中也失去自我,融合在游行队伍里。我虽然没有‘含着泪花,泪花儿大约也能呼之即来”。1955年的“五一”观礼集会上,杨绛也不能自拔地被融进这种集体的洪流中,“‘伟大感和‘渺小感同时在心上起落,确也‘久久不能平息。‘组织起来的群众如何感觉,我多少领会到一点情味。”

能够组织群众,并且恰如其分地将其引入到设定好目标的政治运动中,正是一个个运动的高明之处。而杨绛也开始学习如何在这场浩大的被组织起来的集体运动中竭力保全自我。1956年5月,杨绛和钱锺书在北大看到满墙“大鸣大放”运动的“大字报”。但他们“觉得政治运动总爱走向极端”。事实证明,这场大鸣大放确实很快转向为一场反右运动。杨绛夫妇因为“并没有一言半语的右派言论,也就逃过了厄运”。

尽管躲过了严酷的反右运动,但在这场运动的尾声“拔白旗”中,杨绛仍然受到批判:“不成模样的小白旗”,“给拔下又撕得粉碎”。很快,这场批判运动就被“大跃进”所打断,杨绛和钱锺书都被下放农村“劳动锻炼”。

杨绛在回忆中称自己下放时的伙食很“好”,用“玉米渣儿煮白薯块”的“又稀又腻的粥”让她“很欣赏”。比起她的丈夫锺书在昌黎下乡时吃的是“发霉的白薯干磨成的粉,掺合了玉米面做的窝头,味道带苦”,所以她就更理应为自己的“好”伙食感到满足。但她紧接着就提到自己梦见“推开一碟子两个荷包蛋”,将白米饭、罐头凤尾鱼和半块酱豆腐视为无上的珍馐佳肴。

此时“大跃进”的后果已经显现。尽管杨绛被缺粮少食所苦,但她还没有真正品尝过极度饥饿的滋味。直到37年后,她才从一个叫秀秀的农家孩子的口述中,间接尝到了令人绝望的饥饿滋味,杨绛罕见地把这段口述记录下来:

“我奶奶的大腿越肿越大,比她的小脚大得多,她只能躺着,不能下地了……有一天,我奶奶都没力气说‘好孙子,给奶奶焐脚了。我抱着她的脚睡,从来焐不热。这天睡下了,醒来只觉得奶奶的脚比平常更冷了,而且死僵僵的,一推,她整个人都动。我起来叫奶奶,她半开着眼,半开着嘴,叫不应了。”

杨绛没有困于饥饿,但她苦于对丈夫的思念之情,她的口袋里装满了锺书给她写来的信,尽管这些信“政治上也绝无见不得人的话”,可是已经历经几次运动的杨绛,还是担心这些信件会发挥“意想不到的效力”,因为害怕“白纸黑字,百口莫辩”,她最终决定“硬硬心肠,信攒多了,就付之一火”。

“这是默存一辈子写得最好的情书”,杨绛很为焚毁了这些情书而感到懊悔,唯一的安慰是这些宝贵的浸透了感情的信在那个时代“过得了月半,过不了三十”,即使它们被侥幸带回家,也难以逃过8年后的那场浩劫。对杨绛来说,到1960年,她能够和丈夫、女儿从一系列政治运动中全身而退,已经是莫大的幸运。命运尽管捉弄她和她的家人,但是他们还是活了下来。

“乌云与金边”:天命之年

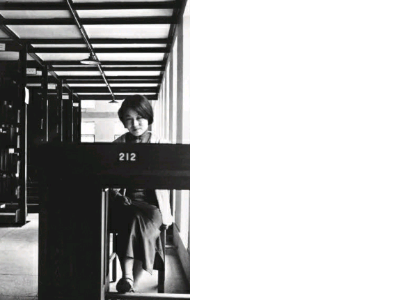

“五十而知天命”,当杨绛到达自己的天命之年时,她已经习惯了如何以平常的心态来面对。这一年是1961年,她被检查出胸部肿瘤,但最终证明并无大碍。最困难的时期似乎也像她身体上的疾病一样行将过去。

1962年8月14日,这家人又迁居干面胡同新建的宿舍,“有四个房间,还有一间厨房,一间卫生间(包括厕所和澡房),还有一个阳台。”这段罕见的间隙成为了杨绛与丈夫、女儿难得的清闲岁月。几乎没有政治运动来打扰这家人平静的生活。杨绛修订了她的译作《吉尔·布拉斯》,写了关于《红楼梦》的文学批评论文,别具意味的是,在这篇论文中,她将艺术定义为“克服困难”,这仿佛是伪托文学之名,为她在过去12年间的艰难遭际加上一个艺术化的诠释。

“天命之年”的到来似乎扭转了杨绛的命运,仅仅四年之后,这一切平静便被打破,这也让她见识了“天命”的反复无常。

“我今天‘被揪出来了,你呢?”

“还没有,快了吧?”

1966年8月9日杨绛与丈夫钱锺书的这段对话,成为一家人命运的转折点。三天后,钱锺书也被揪了出来,尽管这两个人直到此时仍然对“揪出来”的前因后果“莫名其妙”,也无法判断“‘揪出来的算什么东西”,但很快,他们就被确定了新的身份“资产阶级学者”和“资产阶级反动权威”,这两个新的身份以及其他新创造出的身份名目一起都被统称为“牛鬼蛇神”,杨绛一家就以这种方式被拖入到席卷整个中国的政治运动之中,“天命”终于在他们面前露出了狰狞而狂暴的面目:一场对身心进行全面改造的“大革命”。

1966年爆发的政治运动,将无数人的个体命运暴晒在革命的炎炎烈日下。没有人可以逃脱灼热烈日的炙烤。在这场运动后,诞生了无数声泪俱下、悲愤控诉的回忆文字,被压抑多时的情感喷涌而出,愤怒和自怜几乎湮没了整个文坛。但杨绛对这段时期的回忆却出奇地克制,她几乎没有描述自己在政治运动中受到了何等残酷的迫害,而是用一种近乎白描的方式不动声色地讲述点滴的细节遭遇。在她后来的回忆中,她将这段经历称为“乌云与金边”。就像她在回忆中引用的西方谚语一样:“每一朵乌云都有一道银边”。

当杨绛描述他们如何奉命制作自己的“牛鬼蛇神”的挂牌时,形容他们“就像小学生做手工那样,认真制作自己的牌子”,而且是“精工巧制”,用“工楷”写上自己一款款罪名,在做好挂在胸前后,还“互相鉴赏”,引用《阿丽思梦游奇境》里的名言:“Curiouser and curiouser”(越奇越怪,越怪越奇)。

“curious”(奇怪)成为了杨绛对那个时代的个人观感,从某种意义上说,也保护她和她挚爱的家人不致像与他们相同命运的其他人一样被恐怖所摧垮。“奇怪”为这场悲剧和闹剧般的命运披上一件“隐身衣”,在这件“隐身衣”之下,隐遁着杨绛竭力维持的日常生活:她的丈夫锺书头发被革命群众剃掉纵横两道,现出了一个“十”字,“幸好我向来是他的理发师,赶紧把他的‘学士头改为‘和尚头,抹掉了那个‘十字”,好让锺书看起来仍然像一个正常人。

即使杨绛被剃“阴阳头”,她也以一种幽默的平淡记述下来,细致入微地描述了自己怎样“灵机一动”,做了一顶假发:

“我女儿几年前剪下两条大辫子,我用手帕包着藏在柜里,这会子可以用来做一顶假发。我找出一只掉了耳朵的小锅做楦子,用默存的压发帽做底,解开辫子,把头发一小股一小股缝上去。我想不出别的办法,也没有工具,连糨糊胶水也没有。我费了足足一夜工夫,做成一顶假发,害默存整夜没睡稳(因为他不会帮我,我不要他白陪着)。”

杨绛甚至还“笑说”,小时候“羡慕弟弟剃光头,洗脸可以连带洗头”,“这回我至少也剃了半个头”,只不过“果然,羡慕的事早晚会实现,只是变了样”——残酷的侮辱就这样成了命运对她的一次恶意的捉弄。

在这场狂潮中,杨绛一再让自己去发现它内在的荒诞之处。她在干校中与钱锺书在菜园里相会,被戏谑地称为“远胜于旧小说、戏剧里后花园私相约会的情人了”。即使是被罚扫厕所,杨绛也“享到些向所未识的自由”,不仅因为女厕所成为了她躲避男性革命小将的避难所;更因为扫厕所的惩罚使她沦落成低人一等的贱民,所以“决没有谁责备我目中无人,因为我自己早已不是人了”。

在命运洪流之下,杨绛仍然坚定地固守着自我——“我自巍然不动”。在那场戴着高帽游街示众的“精彩的表演”中,杨绛虽然遵命“走几步就打两下锣,叫一声:‘我是资产阶级知识分子!”但她仍然忍不住模仿桑丘·潘沙的腔吻说:“我虽然‘游街出丑,我仍然是个有体面的人!”

“我仍然是个有体面的人”,可能是对荒诞最有力的反讽,当它试图将每一个个人带入它的狂热的逻辑当中时,这个矮小的六旬老妪却和她的家人站在一起,靠坚强的意志和乐观的心态来维持自己做人的尊严。

当最初的闹剧渐渐曲终人散,被洪流裹挟的命运也被还回到个人身上。1976年10月6日,一张手纸被悄悄送到杨绛一家手里,在纸上的这则“振奋人心的消息”被传看过之后,这张手纸就被随手撕毁了,但很快,所有人都知道,就像乌云散去,阳光终将洒在大地上一样,那场命运的闹剧终于退场了。

“隐身衣”:命由天定

“常言‘彩云易散,乌云也何尝能永远占领天空。乌云蔽天的岁月是不堪回首的,可是停留在我记忆里不易磨灭的,倒是那一道含蕴着光和热的金边”。

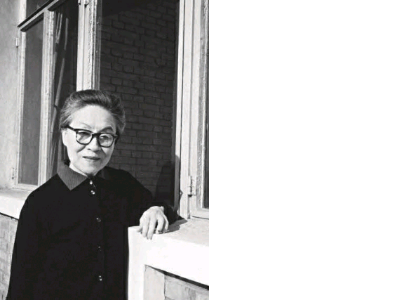

10年后,杨绛在《丙午丁未年纪事》的结尾如此写道,她将自己的经历称为“这场‘大革命里的小小一个侧面”。这一年杨绛已经75岁,她翻译的《堂吉诃德》一版再版,获得了西班牙国王颁授的奖章,记述她和钱锺书下放干校时的经历《干校六记》也迻译为英文,行销海外。

荣誉尽管迟到,但却如同连发弩一样接连向她射来。杨绛用一篇文章来回应这些荣誉,就在这一年,杨绛写成了《隐身衣》,在这篇文章里,杨绛说她和丈夫都想要一件仙家法宝:“隐身衣”:“各披一件,同出遨游。我们只求摆脱羁绊,到处阅历,并不想为非作歹。”在文章的后面,杨绛告诉读者,这种隐身衣也可以存在世上,它的料子乃是“卑微”。“身处卑微,人家就视而不见,见而无睹”。

在过去的三十多年里,这种可以藉此隐身的“卑微”,正是杨绛和她的家人所努力追求的:渴望逃遁于政治运动之外,渴望逃离国家“天命”洞察毫末的烛照,渴望隐身在芸芸大众之间。但那是一个“不由自主”的时代,无人可以隐身其间,不被发现。而现在,已经垂垂老矣的杨绛,终于可以将自己隐藏起来。

就像我们所知道的那样,“卑微”同样是一种资格,只有不卑微的人才有权要求卑微。杨绛的晚年实际上也身处这种矛盾之中,她的名声越大,她所希求的“卑微”就越难得到,她的卑微和谦和反而为她营造了更大的名声。

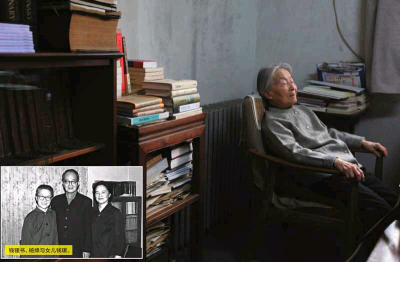

她的那些饾饤零碎的陈年杂忆发表后被一版再版;她一再拒绝给她的丈夫修建纪念馆,并且再三向领导“陈情”却被一再炒作;当她一生挚爱的女儿和丈夫去世后,“连日有人打电话问:‘钱先生去世了吗?钱夫人入院了吗?”甚至有人来到杨绛家,对她说:“听说你脑溢血”,要为她照相;当她要求中国现代文学馆撤除对自己和亡夫钱锺书的展览的消息传出后,又再一次引发了媒体的竞相关注。甚至连1970年代那场邻里之间的闹架,也被强行发掘出来,成为一起文坛公案,被不同的人站在不同的角度反复咀嚼。

从某种意义上说,这也是杨绛的命中注定。她命中注定成为人们口中的“三朝元老”,命中注定用自己漫长的一生经历这个国家一个世纪的沧桑巨变,也命中注定要将其记录下来,更命中注定因为这些传奇的阅历而被世人关注。这似乎再一次证明了她在《命与天命》中所写的那句话,“我们看到的命运是毫无道理的,专开玩笑,惯爱捉弄人,惯爱捣乱。”但一个世纪的命运浮沉,已经使她能够淡然因应命运给予她的安排。

2016年5月26日,杨绛在睡梦中安然去世,一如她在八年前所“预言”的那样:“为我写的传并没有几篇,我去世后也许会增加几篇”——她也许早已知晓了天命的意义,所以她一定也猜到了这篇她后半生的传记将会以这种方式开头,而以这种方式结尾,甚至书写这篇传记也在命运为她的安排之中,就像她在《命与天命》的最后那句话“命由天定”。

至于这里的“命”和“天”究竟是何意义,可以有多种理解。