多用途飞船缩比返回舱成功着陆

2016-09-02齐真

多用途飞船缩比返回舱成功着陆

2016年6月26日15:41,由长征-7运载火箭搭载升空的多用途飞船缩比返回舱(简称缩比返回舱)在东风着陆场西南戈壁区安全着陆。该缩比返回舱由中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院研制。此次缩比返回舱的成功回收,为后续新型载人飞船的论证设计和关键技术攻关奠定了重要基础,这标志着我国载人深空探测技术迈上了新的台阶,为未来载人深空探测任务奠定了基础。

1 缩比返回舱任务概述

任务目标

多用途飞船返回舱是我国未来载人深空探测任务的关键产品,为开展先期关键技术攻关,确保载人航天任务的高可靠性,并节省科研经费,中国空间技术研究院研制并发射了这一缩比返回舱,它是多用途飞船返回舱正式型的缩小版,高约2.3m,最大外径2.6m,总质量约2600kg。

缩比返回舱用于在轨获取飞船返回舱自由飞行气动数据,探索可重复使用设计、验证及评估技术,以及验证新型金属材料性能及制造技术等。

返回舱首次以弹道方式返回

在飞船返回阶段,缩比返回舱首次以弹道方式返回,即在长征-7上面级和返回舱组合体分离后,指挥控制中心不对返回舱进行控制,返回舱依靠分离时的速度和姿态返回着陆。

此次任务采用弹道方式返回,这与此次任务的试验目的有关。它主要用于验证返回舱的气动外形设计,获取返回再入过程中返回舱的气动力和气动热特性等试验数据,为我国新一代多用途飞船的论证设计和后续关键技术攻关提供支持。为此,需要设计一些不同状态,特别是复杂条件的试验环境,以获取更为全面的数据。以弹道方式返回就可以获取返回舱在不受地面指挥控制中心控制的条件下的相关参数,对于实现任务试验目的具有积极作用。

着陆点首次瞄准在沙漠

这次回收是我国第一次在载人航天工程中启用东风着陆场,此前,它一直作为四子王旗的备用着陆场。其目的同样是为了获取缩比返回舱更全面的试验数据。

东风着陆场地处内蒙古巴丹吉林沙漠和戈壁带,这里地形多样,有沙漠、戈壁、山地、湖泊等,基本涵盖了需要进行试验的各种着陆地形,实践意义非常大。这里地域辽阔,而且人烟稀少,更适合执行搜索回收任务。

从工程建设和任务实施角度看,选择在沙漠着陆还有诸多优势:沙漠基本为无人区,回收难度虽然大一些,但安全隐患相对较小;由于沙土较软,对返回舱损害较小;多一些落区选择,有利于飞船、卫星的应急返回。

2 缩比返回舱验证多项关键技术

2016年6月26日,经过约20h的在轨飞行,缩比返回舱在东风着陆场西南戈壁区安全着陆,外观良好,状态正常,首次在轨验证了飞船返回舱新气动外形设计、重复使用设计和新材料等新技术和新产品。

实战检验“倒锥形”新气动外形

不同于此前“神舟”系列飞船的“钟罩式”外形,缩比返回舱采用“倒锥形”设计。如同汽车的流线型外形能帮助它省油、提速一般,航天器的外形对提升其性能有着重要影响,特别是在高速飞行状态下,微小的外形差别将对航天器产生很大的影响。在此次任务中,缩比返回舱通过配置气动测量传感器,能够测量返回舱再入大气层过程中的返回舱表面压力、温度和热流等数据,获取返回舱气动特性参数。

以往我国开展此类设计、测试主要依靠仿真分析和风洞试验,而此次通过实飞检验气动外形还属首次,获得的数据也弥足珍贵。它突破并验证了我国未来载人飞船返回舱的新气动外形设计。这些数据的挖掘和应用将对我国宇航、新材料等领域创新发展发挥重要作用。

验证返回舱重复使用技术,首次采用新型合金材料

为了实现降本增效,缩比返回舱在可重复使用技术上进行了探索。该返回舱采用了“金属结构+防热结构”的双层热防护设计方案,其中的防热结构是可以拆卸的,再入返回过程中被灼蚀的防热结构在返回地面后可拆卸、更换。此项技术不仅将节省大量的运营成本,还将缩短研制周期,大大加快我国探索神秘宇宙、和平开发太空资源的步伐。

值得一提的是,缩比返回舱主结构采用了一种新型合金材料,它和当前主流的航天器铝镁合金相比,强度更强、韧性更足,抗压能力更是提高了近八成,将极大地提升航天器的性能、延长航天器的寿命。这一材料虽然在飞机的结构、火箭的推进剂贮箱上广泛使用,但在我国航天器的主结构上还是首次使用。

配备我国返回式航天器首顶超音速稳定伞

安全返回是缩比返回舱任务最后一根“接力棒”,为了走稳这回家路途上的最后一步,项目团队不仅为缩比返回舱研制了主降落伞系统,还配备了首顶超音速稳定伞。它可以矫正多用途飞船缩比返回舱的飞行姿态,是安全返航路上的重要一环。

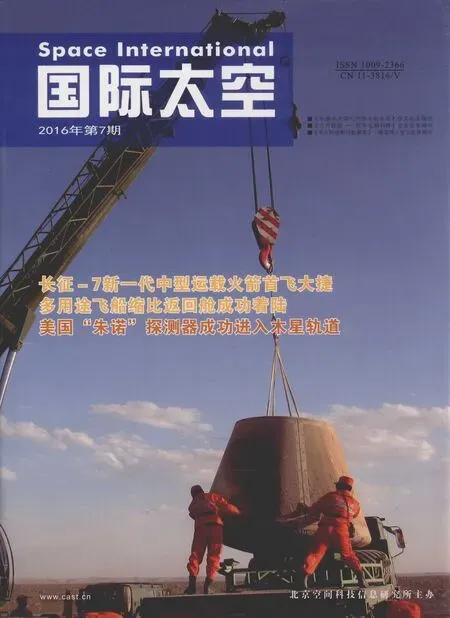

研制人员与缩比返回舱合影(陈蒙/摄)

返回舱在再入飞行过程中将采取大底朝前、小头朝后的“仰卧”姿态,安装在头顶的主降落伞系统会顺势迎风开伞。但此次缩比返回舱的气动外形是未经在轨飞行试验验证的全新设计,返回舱在再入飞行中有可能会出现小头朝前、大头朝后的俯冲姿态,从而导致主降落伞系统无法顺利工作。为此,研制人员在主伞舱旁边安装了一顶超音速稳定伞,一旦出现“掉头”现象,超音速稳定伞可凭借风力矫正返回舱的飞行姿态,从而保障主降落伞正常工作。

不同于“神舟”飞船返回舱主伞惯用的红白相间图案,超音速稳定伞是通体的黄色,看起来像一顶“小黄帽”,充气张开的超音速稳定伞,其半球形的“头顶”和长达20m的细长连接带拖曳着缩比返回舱。

返回式卫星、“神舟”飞船和嫦娥-5试验飞行器使用的返回式航天器降落伞,一般都是在亚音速条件下打开。从大气层外返回地球,并在超音速的条件下开伞飞行,使用超音速稳定伞是首次。因此,它需要应对更加恶劣的环境,例如剧烈颤震、反复充气,以及空气摩擦产生的高温。为了帮超音速稳定伞应对重重考验,北京空间机电研究所在伞形选择优化、材料特性研究、主要承力件结构设计等方面开展了大量的仿真计算,并经过风洞试验、高塔投放试验、结构强度试验等试验验证,最终确定了该伞的技术状态。

超音速稳定伞

3 满足未来载人深空探测任务

此次缩比返回舱飞行任务是对未来载人飞船关键技术进行在轨演示验证的一次飞行试验,是未来我国新一代载人飞船飞行试验规划的第一步,将开启我国新一代载人飞船研制工程的序幕。

随着缩比返回舱成功回收,相关新技术和新产品验证成功,我国新一代多用途飞船整体性能将实现跃升,未来可搭乘更多的航天员,还能到达更远的深空,满足未来载人深空探测任务。

齐真/文

Scaled-down Crew Capsule Returned Successfully