微纳卫星的几种在轨发射方法

2016-09-02徐映霞北京空间科技信息研究所

徐映霞 (北京空间科技信息研究所)

微纳卫星的几种在轨发射方法

徐映霞 (北京空间科技信息研究所)

过去的几年中,低成本、微型化器件的发展促进了微纳卫星的蓬勃发展,研发和飞行的微纳卫星数量显著增加,其用途包括对地观测、技术验证、组成星座和行星际任务。然而,微纳卫星进入空间的能力相对滞后,虽然各国开展了一些研究计划,为微纳卫星提供发射机会,但仍有不少微纳卫星无法快速进入空间,得到验证。阻碍进入空间能力快速发展的原因是,微纳卫星发射不是一个有利可图的市场,降低成本是主要问题。

使微纳卫星快速进入空间的方法研究大约开始于1999年,最初都是在运载火箭上面做文章,通过改进运载火箭接口以及使用二级载荷适配器(ESPA),利用运载火箭的多余推力,将微纳卫星送入轨道。但是这些常规发射方式仍然不能满足微纳卫星迅速增长的进入空间需求,而且发射价格过高,难以承受,因而带动了非常规方法进入空间的研究。

常规发射方式指通过运载火箭及上面级将微纳卫星送入轨道的方式,现在较为成熟;非常规发射方式也称在轨发射方式,即指多个航天器一同搭乘运载火箭进入轨道,并与运载火箭及上面级分离后,在适当的时机由其中一个在空间运行的航天器再次释放,使另一个或另多个航天器进入轨道的方式。这种方式的优势是费用更低、机会更多,并可以选择发射时间,在需要的时候将微纳卫星送入轨道。在轨发射方式是近几年为应对迅猛增长的微纳卫星发射市场而发展起来的,它的出现为微纳卫星进入空间提供了大量机会。虽然之前偶尔有空间探测器或者卫星通过这种方式实现其任务需要,但基本都是为更好地完成同一任务所采取的措施,不包含在本文所介绍的在轨发射方式中。

1 空间站释放方式

空间站释放方式经过2012-2013年的试验阶段,从2014年开始进入大规模应用阶段,每年维持在数十颗的释放数量,未来前景也十分看好。目前,空间站释放的商业服务由美国纳莱克斯公司(NanoRacks)和空间飞行公司(Spaceflight)以及日本的载人航天系统公司(JAMSS)提供,其需求远超出纳莱克斯公司的预期,并已接近目前“国际空间站”可提供的极限。因此,纳莱克斯公司正在研发新的“卡贝尔”(Kaber)释放装置,将每次释放的卫星数量由8颗增加到12颗。此外,纳莱克斯公司也在考虑建立新的气闸舱(Bishop),解决目前遇到的瓶颈问题。

从技术角度考虑,空间站释放主要涉及两个方面,一是要有释放策略,二是需要硬件装置。

释放策略主要从安全性考虑,包括释放后的微纳卫星对空间站可能产生的碰撞威胁、小卫星间的相互碰撞、对空间站可能造成的通信干扰以及可能产生的空间碎片等问题,因此需要确定释放方向和速度增量,确保微纳卫星的轨道衰减较快,轨道高度一直低于空间站;同时控制微纳卫星的加电时间,保证足够的安全距离,使空间站通信不受影响。

空间站释放的硬件装置一般包括微纳卫星安装容器、分离机构和控制电路等几部分,目前,空间站使用的释放硬件有3种:日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)研制的小卫星轨道释放装置(J-SSOD,2012年开始使用)、纳莱克斯公司研制的立方体卫星释放器(NRCSD,2014年开始使用)和美国航空航天局(NASA)约翰逊航天中心(JSC)研制的Cyclops释放系统(2014年底首次使用)。前两种用于释放立方体纳卫星,后一种用于释放50~100千克级的微卫星。纳莱克斯公司正在考虑建造的气闸舱可容纳50颗立方体卫星以及更大的微卫星,并有希望成为航天员出舱活动的气闸室。

空间站释放微纳卫星

空间站释放方式的应用情况

2 利用货运飞船的方式

这种在轨发射方式是在空间站发射方式基础上发展起来的,它利用货运飞船推进系统以及携带的应急燃料,在完成任务的返回途中机动到预期轨道(可进入500km圆轨道),将微纳卫星释放到空间,解决空间站释放寿命短、轨道单一、尺寸受限等问题。

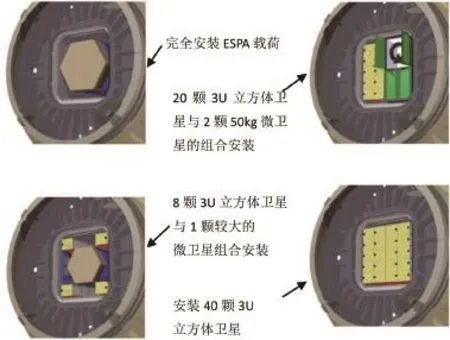

Altius空间机械公司和纳莱克斯公司负责这种方式所需的技术开发,包括舱口吊篮释放系统、释放控制器及释放监视数字系统。这个释放系统最多可容纳40颗3U立方体卫星,或者安装1颗60cm×60cm×100cm级的微卫星,释放控制器实现微纳卫星释放、监视的冗余控制,以及与货运飞船的通信联络,接收电源和指令信号等。

舱口吊篮系统的使用简单方便,地面发射时装入货运飞船,完成空间站货运任务后,由航天员将舱口吊篮安装固紧在货运飞船舱门上,按正常程序脱离空间站,完成货运飞船的附加任务,然后机动到释放轨道,开始微纳卫星的释放操作,同时下传释放数据,地面人员还可以根据下传数据临时调整释放程序,待所有携带的微纳卫星释放后,货运飞船按正常规程执行离轨点火操作。

有效载荷的组合安装

舱口吊篮系统还可实现无星上推进系统的微纳卫星多轨道面、空间均布的多星星座释放,通过在货运飞船外部安装载荷,如相机、传感器、照明器和通信中继系统,可以实现目标追踪观测服务,显著提高观测精度;另外还可以通过外部安装机械操控装置,实现目标捕获。

这种方式的潜在问题和挑战是不仅需要设计微纳卫星释放轨道,还要考虑轨道衰减情况,需要建立与货运飞船推进能力相匹配的切实可行的安全策略,最大限度降低与货运飞船及空间站碰撞的风险。

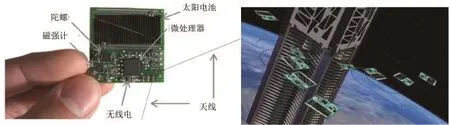

“精灵”子卫星(左图)及其释放(右图)

3 微型母子卫星释放方式

目前,微型母子卫星释放主要在低轨应用,母卫星一般由两部分组成:卫星功能部分和子卫星释放器。各子卫星释放后,可以与母卫星共同完成同一任务,也可以独立完成各自的任务。

美国康奈尔大学的“凯克卫星”(KickSat)就是母子卫星共同完成同一任务的例子。这个项目于2011年启动,以大幅降低成本、使空间活动人人可及为目标,历时2年多,完成了芯片子卫星“精灵”(Spirit,核心技术包括芯片卫星、芯片卫星释放装置)和软件定义无线电(SDR)地面站的研制。虽然每颗芯片卫星质量仅为5g,但功能齐全,成本有望低于1000美元,卫星平台均使用芯片级部件,装有科学研究传感器或相机。质量为5.5kg的“凯克卫星”单次可释放多达200颗芯片子卫星,特别适合于大气和空间环境的多点云测量等科学任务。

2 0 1 4年4月,“凯克卫星”搭载“猎鹰”(Falcon)火箭发射进入高度325km、倾角51.5°的轨道。与火箭分离后,建立三轴姿态,工作正常。为避免干扰“龙”飞船和“国际空间站”的运行,NASA要求子卫星的释放时间设定在16天后。然而,单粒子翻转使母卫星控制器重置,计时重新开始,释放时间推迟,并且母卫星电压不足以支持接收地面指令,使母卫星再入前未能完成“精灵”子卫星的释放。虽然这次尝试未获成功,但获得了一定的经验,康奈尔大学将继续进行探索试验。

意大利罗马大学的“大学卫星”(Unisat)计划是另一个微型母子卫星释放的例子。2011年,罗马大学开始与美国摩尔海德州立大学开展微型母子卫星释放的研究,并在2颗“大学卫星”(Unisat-5、6)上付诸实施,分别于2013年和2014年发射。大学卫星-5首次成功实施了微型母子卫星的释放,携带的3个皮纳卫星轨道释放装置,分别释放了4颗飞卫星和3颗立方体卫星,其中6颗卫星工作正常,这些卫星独立完成各自的任务。大学卫星-6携带了2个纳卫星轨道释放装置,由星上自主系统全自动完成4颗立方体卫星的释放,地面指令仅作为自主系统的备份。

我国在2015年9月的长征-6火箭“一箭二十星”发射中,也首次实现了微型母子卫星释放,验证了立方体卫星分离机构、控制部件及算法、飞卫星集群飞行、组网及超低功率星地通信、星间通信等技术。

4 利用商业地球静止轨道平台的寄宿卫星发射方式

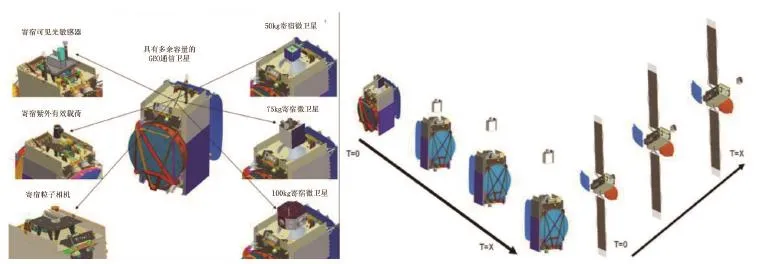

2000年代后期,商业卫星数量已超过政府和军用卫星,近年来商业卫星与政府卫星的比例更是达到3~5:1。此外,进入市场的卫星服务商越来越多,形成的竞争态势有利于降低成本,商业发射机会也较为频繁。在这种形势下提出了利用商业地球静止轨道(GEO)平台的寄宿卫星发射概念,指利用通信卫星平台的多余能力,将微小卫星或纳卫星集成到一个商业GEO通信卫星的主平台结构中,在地球同步转移轨道(GTO)的上升段或到达地球静止带之后择机再行释放的方法。

这种不需要购买运载火箭服务的概念很具吸引力,2008年,轨道科学公司(OSC,现已更名为轨道-ATK公司)和其GEO商业通信卫星合作伙伴提出利用商业通信卫星任务的高频度和准时发射的特点、为微纳卫星提供低成本进入空间的新颖概念,并利用星-2(Star-2)卫星平台进行此概念及设想的实施研究,通过对星-2卫星平台进行详细设计更改和研究,确保实现从主卫星的天底甲板处释放微小卫星,或者通过在“星”系列平台安装立方体卫星释放装置,完成纳卫星的释放。

利用商业GEO平台的寄宿卫星发射概念和释放顺序

将GEO卫星作为发射平台的概念,对寄宿微纳卫星十分有利,但带来了常规发射方式不曾遇到的特有技术挑战和程序挑战。首当其冲的技术难点就在于对主卫星的影响,如对主卫星抗力学环境性能的影响、对主卫星从GTO轨道提升到GEO轨道的影响、对主卫星燃料寿命的影响等。程序挑战包括不同组织、不同目标和不同限制之间的协调和安排,以及对主卫星保险费率的影响。

轨道科学公司对这种方式给主卫星任务带来的影响,以及分离后微纳卫星和主卫星的姿态控制进行了分析。微纳卫星分离过程对主卫星任务造成的影响分析,本质上与太阳电池翼和天线反射器的展开类似,都涉及质量特性的改变以及挠性运动模式的改变,但微卫星分离还涉及质量的变化,与主卫星GTO点火段类似。轨道科学公司以使用阿里安-5 (Ariane-5)运载火箭将干质量1325kg、寿命为15年的GEO卫星(携带质量100kg的寄宿微纳卫星)发射进入近地点250km、远地点35786km、倾角6°的轨道为例,进行了下列内容的动力学分析。

1)安全平缓分离,不产生潜在碎片或相互碰撞的分析;

2)微卫星在分离后安全进入预定GEO轨道的分析;

3)微卫星GEO释放过程对GEO卫星的GTO轨道影响是否可忽略,以及未释放时对GEO卫星的轨道任务寿命影响是否可忽略。

研究结果显示,寄宿微卫星与主卫星的分离速度增量ΔV可满足最小分离要求。ΔV为0.04m/s时足以在1圈之后使两者维持最小10km的分离距离。随着圈数的增加,分离距离也会增加。这种发射方式还可让寄宿卫星进入在某一选定轨位,这种情况下分离时的ΔV取决于分离后的漂移速率、分离时与选定轨位的间距和到达选定轨位的天数。

寄宿卫星分离对主卫星的轨道任务寿命影响与运载火箭插入轨道、寄宿卫星质量、GEO/寄宿转接器质量、所装推进剂和发射质量的限制有关。对于干质量为1325kg的星-2平台航天器、寄宿卫星质量为100kg的情况,微纳卫星将使主卫星的轨道任务寿命降低3.1年,因此要想维持主卫星的轨道寿命,须增大发射质量,增加携带的推进剂,当发射质量超过3050kg时,可使寿命满足15年的要求。

分离后主卫星和寄宿微卫星的姿态控制稳定性可基本达到要求,分离时刻可选择在GEO卫星到达GEO轨道、开始转入正常运行的任何时刻。

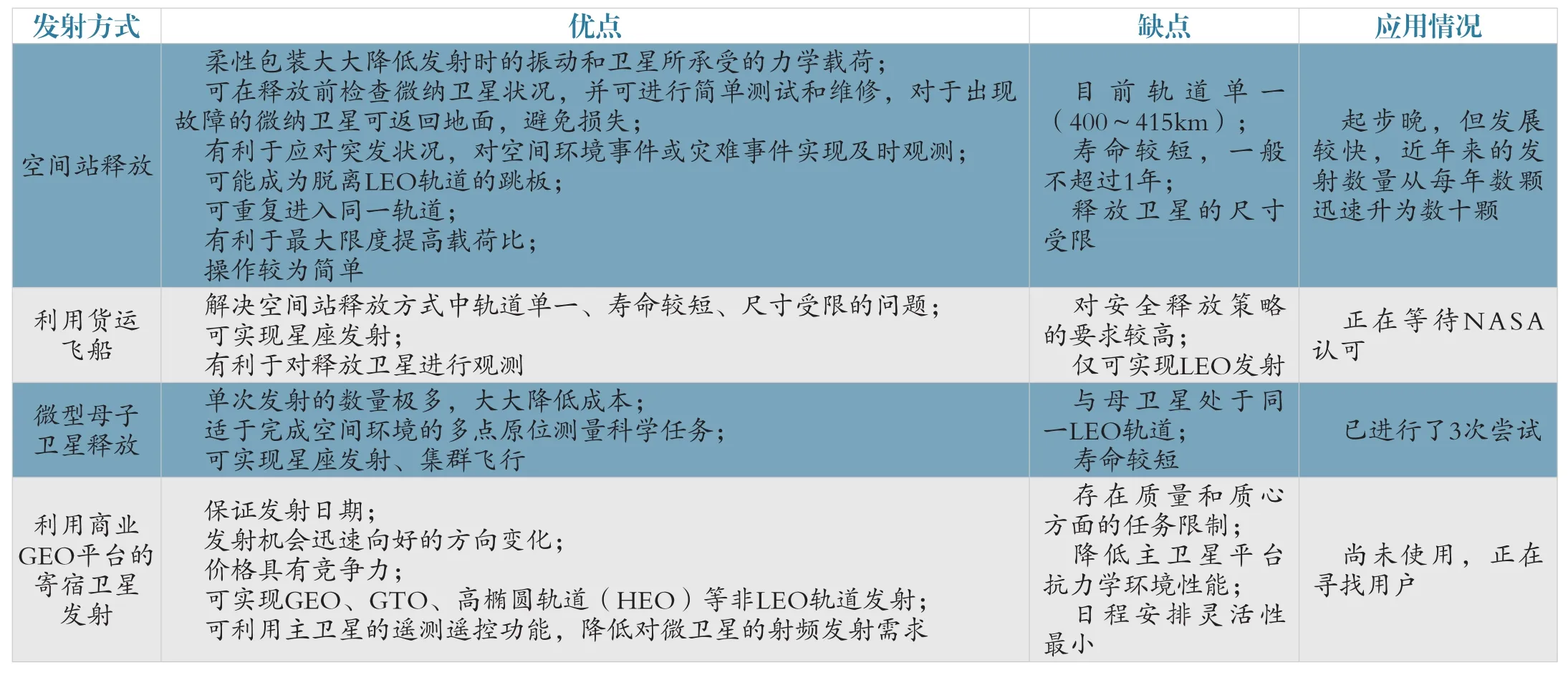

5 四种发射方式的比较

微纳卫星在轨发射方式出现较晚,但应用势头迅猛。4种发射方式中,空间站释放方式应用最多,微型母子卫星方式也越来越受到青睐,其他2种尚未开始使用。虽然目前与常规发射方式一样,均使微纳卫星进入低地球轨道(LEO),但GEO轨道的发射已列入计划,等待首次尝试。几种方式需要应对的技术问题有相似之处:一是要保证不能对主体航天器的性能有较大影响,或者对其运行构成威胁;二是要使被释放的航天器进入预期的轨道,按预定的方案完成任务;三是要考虑被释放航天器的离轨问题,不能造成空间碎片,威胁其他航天器的安全。

尤其值得一提的是,GEO平台寄宿发射也是美国国防高级研究计划局(DARPA)“凤凰”(Phoenix)计划实现“细胞星”(Satlets)概念采用的方式。劳拉空间系统公司(SS/L)正在研究利用这种方式和年均15次的商业GEO轨道发射机会,实现航天器的在轨维护,如运送美国国防高级研究计划局的“凤凰”服务/补给飞行器及所需工具、零件、燃料或细胞星,由服务/补给飞行器进行航天器的在轨维修、升级、更新、扩展和完善,并计划于2017年3月进行首次演示试验。服务/补给飞行器也可用于微小卫星进入LEO以远的轨道。

4种发射方式的比较

6 启示与建议

随着微纳卫星完成的任务越来越复杂,国外在微纳卫星进入空间方面投入研究精力,期望利用微纳卫星的低成本优势。相比常规发射方式,在轨发射方式的优势十分明显,并且得到越来越多的应用。上述几种在轨发射方式的兴起给我们带来的启示与建议主要包括以下三点。

进一步开发微小卫星低成本进入空间的能力,是更好地利用微小卫星开展空间探索和试验的前提

应与研制微纳卫星同步开展微纳卫星进入空间能力的研究,目前我国进行了一次微型母子卫星的尝试,获得了一定的研制经验。而我国的空间站正在建设中,每年的GEO轨道发射次数也很可观,因此开展多种在轨发射方式的研究,为未来更好利用这些设施和能力做好技术储备,使低成本的微纳卫星完成技术试验任务,甚至其他更复杂的任务。

充分利用现有方法和手段,依托已有的硬件进行开发和改进,是实现低成本的有效途径

目前兴起的几种在轨发射方式都基于现有手段进行修改。空间站释放和利用货运飞船的方式是利用运行的空间站以及货运补给任务完成微纳卫星的释放,GEO平台寄宿卫星发射是利用商业GEO轨道发射以及现有GEO卫星平台改进的方式。在这些成熟的航天任务基础上,赋予新的功能和考虑,实现微纳卫星低成本进入空间的目标,在成本和进度方面具有优势。

制定统一的相关接口标准,便于灵活安排微纳卫星的发射活动

在国外,接口标准的制定几乎与研制工作同时开展。随着在轨发射方式应用的逐步成熟,相关标准草案随之多次修改,也逐渐完善。这些标准规范微纳卫星研制和设计,便于更好地根据需求灵活安排发射顺序,协调安排不同组织和机构的微纳卫星发射,在运载火箭出现故障,或者微纳卫星临时更改发射计划时,能够方便地更换火箭、调换日期等。我国刚刚开始使用在轨发射方式,同步开展接口标准的制定工作,对未来合理利用这种发射方式十分有利。

On-orbit Launch Methods for Micro-Nano Satellites