考古信息集锦

2016-09-02

考古信息集锦

知文明

淮河文化对中华文明起源的贡献

淮河文化的形成源自史前时期,农业、手工业、家畜饲养以及建筑是其物质文化的重要基础,文字、音乐、宗教等则是当地精神方面的典型表现,这些文化因素不仅起源早,且发展程度高,为中华文明起源作出了重要贡献。淮河文化的形成与其易于受到南北文化影响分不开,不仅为各地文化提供了交流的平台,也反过来促进了各方文化的交流,起着催化剂的作用。可以说淮河文化在中华文明起源的过程中担当了重要的角色。(陆勤毅、朱华东,《学术界》2015年第9期)

环太湖流域良渚时代的政体模式

良渚文化是新石器时代晚期独特的原始文明,作为中心址的良渚遗址群与周边区域有着鲜明的层级关系。良渚文明在基于全社会统一信仰下,建立了以血缘为基础的部族、王和王族政体模式。权贵和贵族阶级通过玉文明控制和精神麻醉族群。良渚遗址群的贵族政体模式并非完全涵盖环太湖流域其他的中心聚落群,其他的中心聚落群采用的也是类似政体模式。它们之间的关系,仅是依赖彼此认同的信仰、依赖着特别资源的控制和流通来维系。(方向明,《东方博物》第五十六辑)

铁器时代克诺索斯城仍在发展

一般观点认为克里特岛上著名的古城克诺索斯最晚于公元前1100年被废弃,但是最近美国辛辛那提大学历史学副教授安东尼斯·科特索纳斯表示,在公元前1100年之后的几百年中,克诺索斯依然是爱琴海地区的商业中心城市。最近十年,考古学家在克诺索斯修复了大量的陶器和手工业制品,这些文物的年代不少都在公元前1100年之后,属于铁器时代,它们的产地包括希腊本土、塞浦路斯、近东地区、埃及、亚平宁半岛、撒丁岛和西地中海地区。(闫勇,《中国社会科学报》2016年1月11日)

穷物理

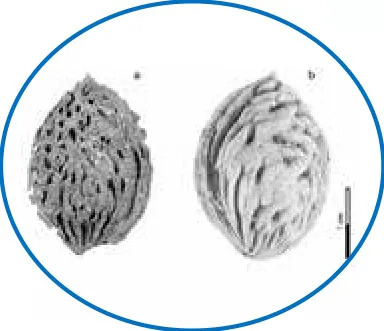

上古之桃 源自中国

近期,中国科学院西双版纳热带植物园古生态组研究员周浙昆等在《科学报告》上发表论文,宣布发现迄今约有260万年的世界上最早桃核化石,并将其命名为“昆明桃”。化石2010年8月出土于昆明北部客运站附近一条正修建的马路,它们的形态特征与现代桃十分相似,推测当时的桃子可能在野生状态下就被早期灵长类动物食用。(王晨绯,《中国科学报》 2016年1月4日)

人类4.5万年前“入住”北极

2012年 8月探险者在北极叶尼塞湾海岸冻结的沉积层中偶然发现了一根猛犸象腿骨。由考古学家Alexei Tikhonov率领的一个研究团队挖掘了这只猛犸象,经过研究发现它是被人类杀死的,年代为距今4.5万年前。这意味着人类在北极出现的时间比之前的推测提前了1万年。(赵熙熙,《中国科学报》2016年1月19日)

巨猿在大冰期灭绝或因其拒绝吃草

一个以德国图宾根大学学者为主的国际研究小组近日发现,史上最大的猿类生活在距今10万年前,巨猿的体重约为成年男性的5倍,身高约3米,它们生活在中国南方地区以及东南亚半岛。 研究小组通过研究牙釉质碳同位素的细微差别发现,巨猿是严格的素食主义者,冰期使得大面积森林变成草原,巨猿的食物随之减少。其它猿类靠进食新环境下的树叶和草存活了下来,但巨猿也许是因为体型太大无法在树丛间攀援和飞荡,所以无法适应新的环境。不过,巨猿到底是本可以适应新环境却选择拒绝,还是因气候变化及其基因决定其最终灭绝,仍旧是个谜。 (据新华社消息综合整理)

从古DNA推导出的选择压力

研究者将古DNA用作观察人类演化的一个关键时期(距今8500年农业生产在欧洲出现)的窗口,分析来自从公元前6500~前300年的230个 “西欧亚人”、包括来自26个新石器时代安纳托利亚人的样本的全基因组扫描数据,发现了与饮食、色素沉积和免疫相关的位点上的选择证据。最强的选择信号在负责 “乳糖酶持久性”的等位基因上,这一发现支持以下观点:可观频度的“乳糖酶持久性”只是过去4000年才在欧洲出现。(《中国科学报》2016年1月4日))

读天下

“冰人奥茨”肠道微生物揭示了人类迁徙历史

近期,考古学家在测试大名鼎鼎的“冰人奥茨”胃部内容物时发现了一种叫做“幽门螺旋杆菌”的细菌。这一古老病原体已因所处全球地区的不同而演变成了不同的菌株。“奥茨”肠道细菌的菌株与亚洲菌株一脉相承,而与大多数现代欧洲人体内藏有北非菌株衍生体不同。这可以说明在“奥茨”所处的距今5300年前后,并未发生将非洲幽门螺旋杆菌带入欧洲的

齐家文化农业发展的生态化适应

齐家文化的研究和喇家遗址的考古发现,让我们注意到在齐家文化时期不仅养殖业畜牧业在不断发展,而且很可能还有过种草的农业,实际上也就是畜牧业,因而齐家文化是半农半牧的经济形态,并且还继续在向牧业转化过渡。这是适应气候变化的一种方式,同时受到欧亚游牧文化的影响。这提供了现代草地农业的一个史前标本。(叶茂林,《农业考古》2015年第6期)

西汉景帝陵外藏坑发现中国最早茶叶实物

1998年,陕西省考古研究所对汉阳陵进行了详细钻探,在陵墓封土四周发现了86座外藏坑,先后试掘了封土东侧11座外藏坑。在其中一个陪葬坑发现一些树叶状的东西,近期经过检测,认定这些叶子是茶叶。这些茶叶看起来是顶级品质,完全由茶芽制成。汉景帝死于公元前141年,由此推断,该茶叶至少距今2150多年了,也是目前发现的最早的茶叶。(据网络信息综合整理)

澳大利亚:严苛出入境限制为文物上双保险

澳大利亚十分重视保护本国文物,制定了严苛的文物出境限制措施;同时,澳大利亚又是非法文物的主要流向国之一,对于入境的非法文物,一经发现并核实,澳大利亚政府即予以没收并主动归还给原属国。从立法、监管、鉴定、执法到支持机构,澳大利亚拥有一套完整的文物保护体系。 2014年,澳大利亚将两尊印度教神像归还给印度。其中一件神像《舞者湿婆》是澳大利亚国家美术馆于2008年从美国纽约古董交易商处购得,美术馆当时支付了500万美元;另外一件神像《湿婆雌雄同体像》系新南威尔士州美术馆购买的文物。这一事件虽然给这两家公立美术馆的声誉蒙上了阴影,但澳大利亚尊重国际公约、尊重文物原属国人民感情的做法给世人留下了深刻印象。2015 年3月,澳大利亚政府又将其缴获的一尊中国清代观音石像归还中国。澳大利亚艺术部是可移动文化遗产的监管部门,艺术部部长还可根据需要任命特别巡视员,对条例的执行情况进行检查——澳大利亚联邦警察局及各州、领地警察局的警官都被视为巡视员。澳大利亚海关与边境保护署承担着侦查、发现文物非法出入境的重任,联邦警察局在必要的情况下,配合其他政府部门,对非法出入境文物展开调查和收缴。澳大利亚政府还设立了国家文化遗产专项资金,为收藏机构提供资助,以购入那些未能获发出境许可的文物,确保那些有价值的文物能够留在澳大利亚境内,供专家研究并让全体国民欣赏。该资金总额为每年50万澳元,各类收藏机构均可申请,如博物馆、美术馆、图书馆、档案馆等。大量国家级、州级文化机构,非营利性文化机构均得到过该专项的资助,私立机构所获得的资金总额占到30%以上。(林瑞华,《中国文化报》2016 年1月11日)