“供春”考辨

2016-09-02战志杰

文 图/战志杰

“供春”考辨

文 图/战志杰

有关紫砂陶茶具的起源及其创始人供春的研究,一直是个争论颇多的话题,也是长期困扰学术界的一个难题。一方面,记载早期紫砂陶茶具的历史典籍和文献资料较少,且受当时历史条件的局限,一些典籍、文献中往往存在着明显的玄虚和臆造的成分;另一方面,随着考古出土实物的不断增加和相关研究的逐步深入,人们发现出土实物与历史典籍的记述存在很大差异,有些现象无法做出合理的解释。带有“横空出世”意味的“供春创始说”,既不符合当时当地的制陶业应有的水平,也不符合事物产生、发展的一般规律。所有这一切都使得早期紫砂陶茶具的研究,变得愈发扑朔迷离,无法取得较大的突破。

那么,在紫砂创始和发展的历史中,有着举足轻重的作用的,几乎成了紫砂创始的标志或符号的“供春”究竟是谁呢?

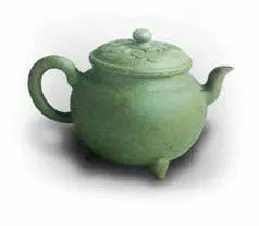

传为供春树瘿壶

明代的典籍、茶书中,除了周高起的《阳羡茗壶系》以外,只有在极少数的茶书笔记中偶尔见到“龚春”或“供春”一词,却大都语焉不详,不像时大彬那样既有徐应雷《书时大彬事》、江盈科《谐史》和张大复《梅花草堂笔记》等许多当时的文人记述,又有许多作品出土、传世。迄今却没有一件确凿的实物可以佐证是供春其人的作品,真可谓“只闻楼梯响,不见人下来”。总之,供春给人的印象是若隐若现、飘忽不定,且有几分诡谲、神秘的成分,使人难窥真容。

南京明代吴经墓出土紫砂提梁壶

《阳羡茗壶系》书成于明末崇祯年间(1628~1644),专门记述了阳羡(今宜兴)紫砂工艺发展过程及名工巧匠,分创始、正始、大家、名家、雅流、神品、别派等七个条目。行文如同讲故事,把历史、人物、工艺、名品特色等融汇其中,是首部记载宜兴紫砂业的专著。

对于供春身世的争论,可谓由来已久。明清以来从未间断,但大都集中在姓氏、性别上。周高起在《阳羡茗壶系》中说:“供春,学宪吴颐山公青衣也……世以其孙龚姓,亦书为龚春”,并注释:“人皆证为龚,予于吴冏卿家见时大彬所仿,则刻‘供春’二字,足折聚讼云”。周高起之所以这样写,是因为早在他著《阳羡茗壶系》四十八年前的万历年间(1573~1620),就出现了“龚春”一词,而“供春”一词,却在其后的三十八年才首次出现。

时大彬款如意纹盖三足圆壶

“龚春”含义

“龚春”一词,首见于万历二十五年(1597)许次纾所撰的《茶疏》。《茶疏》在中国茶文化史和紫砂发展史上具有重要地位,他在《茶疏·瓯注》一条说:“茶注以不受他气者为良……往时龚春茶壶,近日时彬所制,大为时人宝惜。”从语义上看,许次纾所谓的“龚春”并非人名,而是指的壶式或功能。这也许是许次纾对新兴起的紫砂壶功能的一种隐喻。万历二十年(1592)左右正是饮茶方式由“点瀹法(撮泡法)”向“壶泡法”转变的时期。“点瀹法”中茶壶的功能及作用是“注水于春(茗)”,因此称茶壶为“注春”;而“壶泡法”却不同,茶壶的功能及作用是“壶供(龚)春茗(茶水)”,因此便被许次纾称为“龚春”。而“龚春”和“供春”原本是同义词。“龚”字与“供”字通,“龚春”即为“供春”。

《袁宏道集笺校》

也就是说,“龚”和“供”原本是一个字,“供”字是由“龚”字演化而来,其本义首先是“供给”的意思。由于大多数人并不了解这一点,且“龚”字作为姓氏用字被广泛使用,几乎成了姓氏的专用字,因此在人们头脑中形成了思维定势,所以当“龚春”一词出现以后,使人联想到的首先是人的名字,以致在流传过程中以讹传讹,成为一个人名字,再加上文人士大夫的“蹱事增华”,其原来的本义被完全湮没了。

《长物志》中首次将“龚春”写作“供春”

词性、词义的转换

自许次纾的《茶疏》创造了“龚春”一词以后,直到崇祯七年(1634)文震亨撰写《长物志》之前,茶书等专业书籍上有关茶壶的记载,主要以时大彬为主,有关“龚春”的记载并不多,只是零星出现过几次,且大都沿用许次纾的用语和原义。如成书于万历三十八年庚戌(1610年)屠本畯撰著的《茗芨》一书:“茶壶,往时尚龚春,近日时大彬所制,大为时人所重。盖是粗砂,正取砂无士气耳。”并注明此语引之《茶疏》。同样也是成书于万历三十八年,由闻龙撰写的《茶笺》一文中,有这样一段描述:“因忆老友周文甫……尝畜一龚春壶,摩挲宝爱,不啻掌珠……”词义与《茶疏》完全一致。

《阳羡茗壶系》

值得注意的是,由于“龚春”一词具有人物姓名特征的表象,因而在流传过程中很容易被误读、误传,使“龚春”一词发生词性、词义的变化和转换——由一个形容茶壶功能的复合词,演变为一个人姓名的专用名词。特别在当时的文人的笔记小品中,会经常出现这种情况,如万历年间曾任吴县县令,被誉为“公安三袁”之一的袁宏道,在其所著的《瓶花斋杂录》中说:“近日小技著名者尤多,然皆吴人 。瓦瓶如龚春、时大彬,价至二三千钱……”。将龚春和时大彬排列,显然是作为人名来使用的。袁宏道另一首诗《月下过小修净绿堂试吴客所饷松萝茶》:“碧芽拈试火前新,洗却诗肠数斗尘。江水又逢真陆羽,吴瓶重泻旧翁春。”将“龚春”又误作“翁春”,可见袁宏道也仅仅是道听途说,不明就里,并不了解“龚春”一词的来历和其背后蕴含的真正含义。同样是万历年间,与屠本畯、闻龙皆为好友的薛冈,在其所作的《天爵堂集·斗茶文》中,又有“宫时之壶具施,成宣之杯毕发”的句子,将“龚”字又变成了“宫”字,凡此种种,皆因时人以讹传讹,不了解“龚春”和茶壶的渊源所致。而这恰恰好为以后吴洪化虚拟一个书僮“供春”,提供了来源和依据。

从“龚春”到“供春”的嬗变

“供春”一词,最早出现在文震亨的《长物志》中,该书比《阳羡茗壶系》提前了10年,也是书僮供春名字的来源。《长物志》是一部关于生活和品鉴的笔记体著作,文震亨在书中说:“茶壶以砂者为上,盖既不夺香,又无熟汤气,供春最贵,第形不雅,亦无差小者。”从语法上看,文震亨所说的“供春”应是指茶壶的功能无疑,文震亨将“龚春”改为“供春”,显然是了解“龚”与“供”两个字之间的关系。作为对生活器具和紫砂茶具深有研究且造诣极深的学者,文震亨没有受“龚”字作为姓氏用字的影响,真正理解许次纾创造“龚春”一词的用意和它与紫砂壶功能的内在联系,文震亨改用“供春”一词,其意在避免用“龚春”较为隐晦而造成的误解;其次,文家作为世代名门望族,从成化(1465~1487)、弘治(1488~1505)年间起,文征明就热衷于茶事,且与宜兴当地文人士子(如吴纶等人)多有往来,对宜兴当时当地的饮茶方式的沿革变化和紫砂茶器的发展渊源了如指掌,从上述对供春壶的描述上看,文震亨见过早期“供春”壶是确定无疑的。

继文震亨《长物志》之后,特别是崇祯末期,吴洪化巧妙地借助于历史上对“龚春”、“供春”的记载和在时代变迁中因词性转化而造成的误解,通过《阳羡茗壶系》的演绎,精心打造了一个书僮供春的形象,使得“龚春”一词发生了根本词性的改变。

元代赵孟頫《斗茶图》

书僮供春的演绎

吴洪化、周高起为什么要虚拟一个历史上并不存在的书僮供春,并把他和与紫砂没有什么关系的吴仕联系在一起呢?这一切都基于吴仕的父亲吴纶在当时文人中所具有的影响和他与早期紫砂陶茶具崛起之间的渊源关系。

吴纶(1440~1522),字大本,号心远居士,生于明正统五年(1440)庚申,卒于嘉靖元年(1522)壬午,盛年时主要活动在成化、弘治和正德(1506~1521)早期,这一时期正是宜兴紫砂陶“注春”崭露头角,开始逐步纳入文人视野的关键时期。从吴纶与名士吴宽、沈周、文征明、王鏊、顾元庆等一大批文人的交往看,吴纶一直致力于宜兴茶的宣传和新式饮茶方式——点瀹法(撮泡法)的推介,而正是这种新的饮茶方式,催生了新的紫砂陶茶具的诞生。吴宽在《吴大本尝论煎茶法》诗中说到:“今年阳羡山中品,此日倾来始满瓯。谷雨向前知苦雨,麦收以后欲迎秋。莫夸酒醴清还浊,试看旗枪沉浮载。自得山人传妙诀,一时风味压南州 。”对吴纶传授的新的饮茶方式赞叹不已。顾元庆在明嘉靖二十年(1541)重刻钱椿年《茶谱》序中说:“余性嗜茗,弱冠时识吴心远于阳羡,识过养拙于琴川,二公极于茗事者也,授余收焙烹点法,颇为简易……顷见友兰翁(钱椿年)所集《茶谱》,其法与二公颇合……”。至于文征明,更是有多首诗对吴纶惠茶寄茶表示感谢。由此可见,吴纶对新的饮茶方法的推广不遗余力,且具有较大的影响,而这种新的饮茶方式的兴起,又直接或间接地促成了紫砂陶茶具的兴起,可以说吴纶对宜兴茶和紫砂的发展居功至伟。吴洪化之所以推出吴仕作为书僮供春的主人,正是缘于吴纶在当时当地所具有的影响。但吴纶毕竟是一名没有取得正式科举功名的乡绅,虽然在太湖及周边地区具有一定的知名度,但宜兴紫砂要在更大范围内被文人士大夫接受,仅靠吴纶的影响力是远远不够的,这一点,与其身为“四省文宗”的儿子吴仕相比,是不可同日而语的。于是吴洪化等人将吴纶父子巧妙地“嫁接”,并将因推广新式饮茶方式而催生的茶壶“供春”(吴纶倡导的新的饮茶方式催生了早期烧水注茶壶“注春”,到万历中期,经时大彬改进后,茶壶功能进一步改变,成为泡茶用具,成为“供春”)演绎成书僮供春的形象,巧妙地化解了士大夫对“等而下之”的百工技能难以亲力亲为的矛盾。

吴洪化、周高起联袂演绎的“供春创壶”这幕精彩历史剧,吴洪化是总导演,只是借助周高起的笔墨才情而显现在世人的面前。同时我们也应该看到,吴洪化、周高起的这些做法,并非出于个人的私利而刻意造假,而是完全出于紫砂发展的客观需要,是在当时社会文化大背景下采取一种最行之有效的方法,这和今天以赢利为目的的弄虚作假和商业炒作,有着本质的区别。而他们精心打造出来的书僮供春,业已成为紫砂文化的一个重要标志,从这个意义上讲,无论供春的词性如何演变、转换,都是紫砂历史不可分割的一部分。A