布局严谨的古埃及卢克索神庙

2016-09-02令狐若明

文 图/令狐若明

布局严谨的古埃及卢克索神庙

文 图/令狐若明

卢克索 卢克索在阿拉伯语里意为“宫殿”或“城堡”。它位于开罗西南的尼罗河畔,历史上以众多的大门和恢宏的宫殿著称于世。公元7世纪,当阿拉伯人来到此地时,他们对众多宏伟的古埃及神庙感到震惊,于是便以“宫殿”一词命名了这座城市。而在法老时代的埃及,这座城市被称作“底比斯”。埃及人常说:“没有到过卢克索,就不算到过埃及。”现在,每年都有数十万游人从世界各地慕名而来。

塔门 古埃及人在神庙入口两旁采用高大石结构,其上有雕刻、线脚和檐口。因庙门建在两座类似塔楼的斜壁建筑物之间,故称塔门。塔门的两侧,对称地竖立着法老的一对或几对雕像,有的雕像前还有一对高大的方尖碑。

古埃及新王国时期(第18~20王朝,约公元前1567~前1085年),太阳神阿蒙已成为全埃及崇拜的主神,当时埃及大多数神庙都是为供奉阿蒙神而建造的。这种神庙的主要特点是规模宏大,其建筑设计和外形几乎是固定不变的。神庙总体呈长方形,一般为南北走向,四周环以围墙,所有的建筑物都坐落在一条中轴线上,在此中轴线上依次排列着神庙的四大组成部分:塔门、露天庭院、列柱大厅和神殿。进入塔门后,一般的平民百姓只能在露天庭院祭拜阿蒙神,普通祭司可以进入列柱大厅,而只有法老和高级祭司才能进入神殿。

古埃及神庙的这种布局和设计,确定了以后神庙建筑的基本法则,新王国时期的许多神庙,都是在这一基础上加以发展的。古埃及最大的神庙,是位于底比斯古城北部的卡尔纳克神庙。卡尔纳克神庙以南,还有一座闻名世界的新王国时期的神庙——卢克索神庙。

历时两朝终建成

在古埃及语中,卢克索神庙被称作“阿蒙南方的别宫”。卢克索神庙位于今天的尼罗河东岸,坐落在卢克索城中央。其实在遥远的法老时代,这座神庙也同样位于首都底比斯的中心。卢克索神庙是由第18王朝(约公元前1567 ~前1320年)阿蒙霍特普三世(约公元前1417~前1379年)在原有几座小庙的旧址上建造的,供奉底比斯的三位一体神:太阳神阿蒙、他的妻子穆特和儿子月神孔苏。后来图坦卡蒙(约公元前1361~前1352年)和霍列姆赫布(Horemheb,约公元前1348~前1320年)先后加建,至第19王朝(约公元前1320 ~前1200年)的拉美西斯二世(约公元前1304~前1237年)在位时基本建成。托勒密王朝(公元前305~前30年)时代亦加建了一小部分。尽管如此,卢克索神庙的艺术风格仍然是统一的,完美体现出新王国时代的神庙建筑法则。

穆特

月神孔苏

卢克索神庙全景

阿蒙霍特普三世是古埃及第18王朝法老,图特摩斯四世(约公元前1417~前1379年)之子。在位期间,曾大力发展埃及与巴比伦、米坦尼和塞浦路斯的友好关系,并致力于保护与鼓励艺术创作和整修、扩建神庙,特别是在第12王朝神庙的废墟上兴建了卢克索神庙的主体工程,形成了保留至今的具有完整体系的阿蒙神庙。

拉美西斯二世是古埃及第19王朝法老。在位至96岁去世,是古埃及新王国时期执政时间最长的法老。在位期间大兴土木,建造神庙,在位于东北尼罗河三角洲的塔尼斯(Tanis)建陪都,并将其命名为培尔—拉美西斯(意为“拉美西斯的宫殿”)。其执政时期是埃及新王国最后的强盛年代,他把埃及建设成了一个繁荣的帝国。他曾亲率埃及军队大举南侵努比亚,又长期与赫梯争夺对巴勒斯坦和叙利亚地区的统治权。

图① 夜幕下卢克索神庙前的斯芬克斯大道 图② 法老涅克塔尼波一世的人面狮身像

图③ 塔门,这里曾有拉美西斯二世的6尊雕像和两块方尖碑,现仅存3尊雕像和一块方尖碑 图④ 方尖碑

建筑艺术的瑰宝

塔门

卢克索神庙全长260米,宽60米,总体呈长方形。塔门前的斯芬克斯大道将卢克索神庙和3公里外的卡尔纳克神庙连接。塔门为拉美西斯二世所建,高25米,长65米,在塔门外,现残存两列第30王朝(约公元前380~前343年)法老涅克塔尼波一世(Nectanebo I, 约公元前380~前362年)的人面狮身像。

交换模式的计划生育政策原则上应当与市场经济体制相适应,按照交换原理来讲,生育的决定权应由每个家庭自主决定,不过可以在宏观上以原则的方式制定交换模式的计划生育政策来平衡出生率和出生数,但仍会受到其它因素的制约,如经济发展水平、社会保障程度、养育成本、妇女的生育率等。 市场模式的计划生育政策就是要按照市场交换原理,实现实行者和被实行者的利益均衡,以此完善计划生育政策——降低政策成本,实现政策效益。

塔门外侧墙壁上镌刻着拉美西斯二世在著名的卡迭石战役(Kadesh Campaign)中驾驭双马战车,挽弓射敌,战胜赫梯人的浮雕,同时还刻有记述这次战役的象形文字铭文。东、西塔楼墙面上的浮雕构成一幅完整的组画:西塔楼墙面上的浮雕,有拉美西斯二世主持开战前军事会议的画面,还有法老本人站在四轮战车上向前冲锋的画面;东塔楼墙面上的浮雕,可以看到拉美西斯二世与赫梯人激烈战斗,追击逃回卡迭石城的赫梯人。在东、西两侧塔门的立面上,各有两个过去插旗杆的凹槽。

塔门前面原先矗立着刻有拉美西斯二世名字的6尊大雕像,其中有2尊坐像、4尊立像,还有两块高25米、重达210吨的花岗岩方尖碑。方尖碑上镌刻着美丽的浮雕,每面上都刻有三列象形文字,以此来铭记拉美西斯二世的统治。原来的6尊拉美西斯二世雕像,现只保留下3尊,其中2尊为14米高的坐像(一尊几乎完美无损,一尊面部已损毁),另有1尊为手臂残缺的立像。方尖碑原为一对,其中的一块于1831年由当时的埃及总督穆罕默德·阿里(Muhammad Ali)作为礼物送给法国国王路易斯·菲利普,一直竖立在巴黎距卢浮宫不远的协和广场中央,剩下的一块仍立于原处。

塔门前的两尊拉美西斯二世坐像

矗立在巴黎协和广场上的方尖碑

卡迭石战役 古埃及与赫梯争夺叙利亚地区统治权的战役。约公元前1312年,埃及第19王朝法老拉美西斯二世调集埃及精锐军队,加上努比亚人和沙尔丹人等外国雇佣兵2万余人,战车2000辆,大举向叙利亚进军,目标是夺取赫梯在该地的军事要塞卡迭石(奥龙特斯河上游西岸)。赫梯国王牟瓦塔尔(Muwatallish)在卡迭石附近集结军队约2万人,战车2500辆。牟瓦塔尔为诱使埃及军队陷入伏击,派出两名“逃亡者”向埃军谎报赫梯军队主力尚在百里之外,并佯称卡迭石守军薄弱。拉美西斯二世误以为真,亲率先头部队渡河进抵卡迭石以南,结果陷入赫梯埋伏部队包围之中,法老本人险些被俘。幸亏埃及援军及时赶到,搭救了法老。战斗十分激烈,双方势均力敌,未分胜负。拉美西斯二世无力夺取要塞,退回埃及。在以后的16年中,双方仍不断争战,但都未能取得决定性胜利。约公元前1280年,拉美西斯二世与赫梯国王哈图希里三世(Hattusillis III)缔结和约结束战争。因和约刻在银版上,故名“银版和约”。和约规定,赫梯与埃及订立军事同盟,互有引渡对方逃亡者的义务,并将叙利亚的主要部分划归赫梯。这是保留至今的最早有文字记载的战争和约。

方尖碑 古埃及最为流行的一种方柱尖顶式的石碑,塔尖常以金、铜或金银合金包裹。与金字塔、纸草纸共为古埃及文明最有特色的三大标志。通常用整块花岗岩或石英岩凿制而成,高度在20米以上。多耸立在神庙和宫殿大门两旁,上面刻有象形文字或图画。每当旭日东升,照到方尖碑塔尖时,镀金的尖顶在太阳光照耀下闪闪发光,显得格外壮丽。作为纪念碑的一种形式,方尖碑在近代各国仍多被采用。

第一露天庭院

经过塔门后,便进入拉美西斯二世庭院(第一露天庭院)。这是一个开阔的绕柱式庭院,长57米,宽51米。庭院的三面被74根高16米的圆石柱排成两列环抱,石柱上面的浮雕描绘法老为众神献祭的场面,柱头呈美丽的伞形花序状,十分优美。

拉美西斯二世坐像与浮雕

庭院的东北角原有一座建于公元6世纪晚期的拜占庭教堂,公元13世纪时又在教堂之上建造了阿布·艾尔·哈加格(Abu el-Haggag)清真寺。哈加格是当地的穆斯林圣徒,该清真寺是为庆祝他战胜努比亚人而修建的。在建这座清真寺时,卢克索神庙已近埋入地下,露出地面的部分成了清真寺的地基。如今,卢克索神庙已从沙土中清理出来,清真寺看上去成了神庙的上层建筑,仍继续保留在那里,至今仍在使用。围绕卢克索神庙举行的一年一度的哈加格节是埃及现在最盛大的节日之一。届时全城沸腾,热闹非凡,巨大的彩车缓缓行进在拥挤的街道上,人们陶醉在音乐会、舞会、赛马等各项庆祝活动中。在游行队伍里还有一艘古色古香的大船,使人们想起几千年前法老时代的奥佩特节(Opet Festival)。哈加格节庆典活动通常是在穆斯林的斋月开始之前的两周内举办,庆典活动持续两天。

阿布·艾尔·哈加格清真寺

庭院的尽头接近大柱廊入口处的两边,各有一尊拉美西斯二世巨像端坐在宝座上,拉美西斯二世的名字就镌刻在他本人坐像的肩部。在左面巨像的王座上,还刻有拉美西斯二世王后尼斐尔泰丽(Nefertiry)的美丽小雕像。整个露天庭院的墙面均以优美的浮雕装饰着,庄严却又华丽。

拉美西斯二世柱廊与雕像

位于大柱廊入口处的拉美西斯二世巨像

大柱廊

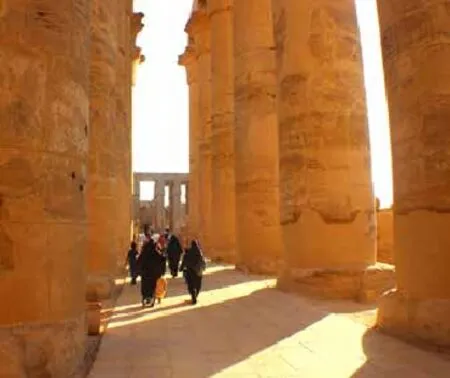

拉美西斯二世庭院后面就是卢克索神庙最为雄伟的大柱廊,由阿蒙霍特普三世所造,后经图坦卡蒙和霍列姆赫布扩建而成。大柱廊由14根高达18米,周长约33米的两列圆柱组成。柱头饰有纸草图案,形状宛如绽开的伞形花序,造型优雅,别具一格;柱身壁面上刻有阿蒙霍特普三世、图坦卡蒙、拉美西斯二世等法老的画像和名字。两排列柱支撑着巨大石块制成的沉重横梁,产生出一种庄严厚重的效果。

大柱廊两端为围有石墙、墙面上装饰以精美生动的浮雕,反映了阿蒙神庙最盛大的节庆——奥佩特节。奥佩特节是庆祝尼罗河一年一度泛滥的节日。节日期间,卡尔纳克神庙的的祭司把太阳神阿蒙、穆特和月亮神孔苏的神像放入金光灿烂的太阳船中,沿着斯芬克斯大道,抬送到卢克索神庙。沿途民众载歌载舞,夹道相迎。同时,牧师、舞女、乐师和士兵的船只都会加入到送神的队伍中去。到达卢克索神庙时,太阳船接受万民欢呼,神像被安放到专用的神龛里,庆祝活动便开始了。节日期间,法老举行的仪式和典礼被想象为阿蒙神恩准王权的再生。庆祝活动结束后,人们就用法老的御用大船把神像从水上护送回卡尔纳克神庙。奥佩特节每年是在尼罗河洪水季的第二个月举行的。最初在第18王朝时历时11天,到第20王朝时(约公元前1200~前1085年),该节日便长达27天之久了。

大柱廊

第二露天庭院

从大柱廊末端进入阿蒙霍特普三世庭院(第二露天庭院)。这座庭院东西北三面环绕着比例十分均称的纸草形状柱丛,柱头的设计仿效含苞欲放的纸草微状花蕾,无论从任何方面观察,每排都是12根柱子,排列优美协调。列柱的一束束纸草式柱头,被顶端石料块连结在框缘上,形成一组美丽的纸草捆扎状花蕾图案。在整个卢克索神庙中,阿蒙霍特普三世纸草柱露天庭院特别以优美著称,被视为第18王朝完美建筑的典范之一。1989年考古学家在复修时于庭院3米深处发现多座阿蒙霍特普三世雕像,现陈列在卢克索博物馆(位于卢克索神庙以北1公里处)。现矗立在该博物馆大厅最前面的一尊2.5米高的阿蒙霍特普三世红色石英石雕像,就是那次发现的精品。

雄伟的大柱廊圆柱壁面上雕刻有精美的图像

阿蒙霍特普三世庭院

列柱大厅与神殿区

阿蒙霍特普三世庭院的南侧是列柱大厅,为阿蒙霍特普三世所建。大厅内立有32根巨大石柱,排成4行,每行有8根柱子,柱头均雕成含苞欲放的花蕾形状。

列柱大厅

列柱大厅后墙有门通往神殿区,也同样是由阿蒙霍特普三世所建。神殿区由多个厅组成。第一前厅室原有8根石柱,前厅东西两侧各有一个礼拜堂,分别供奉穆特神和孔苏神。中间有一小厅,后来在罗马人统治时期,这里成了罗马人的神殿,是他们拜祭皇帝的地方,原先的8根柱子也被拆除了。第二前厅里有4根石柱,其东侧为“诞生间”,墙上绘有阿蒙霍特普三世的母亲穆特姆维娅(Mutmweya)与阿蒙神象征性的婚礼画面,还有众神协助阿蒙霍特普三世降生的画面,以此证实这位法老继承王位的合法性。第三前厅是被亚历山大大帝改建的圣舟祠堂(Bark Shrine),放置奥佩特节圣舟。祠堂墙上有一幅壁画,画面上的亚历山大大帝头戴法老王冠,站在手持连枷的阿蒙神面前。圣舟祠堂的南面是一间有12柱子的大厅。神殿区的最后一个厅是中央圣所,这里是供奉阿蒙神的地方,也是卢克索神庙最古老的部分,称得上是“圣中之圣”。现在阿蒙神像已不知去向,只遗留下这位“众神之神”的一个基座。

残存的神殿区

古埃及征服者在神庙墙壁上作的壁画,颜色依旧

早在公元前1世纪时,卢克索神庙就被占据神庙的罗马人将进入其内部的门封死,变成了罗马军队的圣地。从公元4世纪到6世纪,神庙被并入罗马的军营,整个神庙外面筑起了一道围墙,罗马人在拉美西斯二世庭院的西北和东南处修建了罗马堡垒。现在还能看到的壕堑和围墙残存的墙基就是当年的罗马堡垒遗留下来的。

相隔四个多世纪的相会

在古代埃及的众多神庙中,卢克索神庙不是很大,但却是整个埃及保存得最好的神庙,特别是神庙绕柱式庭院中的雕像大都保存得较为完好,这应该归功于两个因素:首先是在发现这座神庙时,它已经在黄沙里被埋了好几个世纪;其次是人们在沙堆之上建起了一个村庄。从1885年起,开始对神庙进行发掘清理,终于搬掉沙堆,迁走了村庄,这才使神庙得以重见天日。卢克索神庙的规模虽不如卡尔纳克神庙来的大,但它布局严谨,结构对称,并其以华美的大柱廊和柱式露天庭院而著称。这座神庙被认为是古埃及建筑艺术的骄傲,代表着新王国初期以来风靡埃及的神庙设计风格,集中体现了新王国建筑师们的精心构思,不愧为古埃及建筑艺术的瑰宝。A

作者为吉林大学文学院历史系教授,博士生导师。从事世界上古史和埃及学的教学与研究工作。著有《走进古埃及文明》、《埃及学研究》,主编《世界上古史》(吉林大学“十五规划教材”),在《世界历史》、《社会科学战线》、《吉林大学学报》和《世界古典文明史杂志》(英文版)等刊物上发表学术论文数十篇。