契丹人耳饰漫谈

2016-09-02张兴国于静波

文 图/张兴国 于静波

契丹人耳饰漫谈

文 图/张兴国 于静波

契丹崛起于唐末五代时期,与北宋对峙,是东北亚草原历史上很有影响的一个游牧民族。契丹人建立了一个东到日本海,西到阿尔泰山,北到克鲁伦河和色格楞河流域,南至河北中部、山西北部,幅员万里的帝国,先后征服了回鹘、渤海、室韦、党项、女真等民族。曾有部族五十二,属国六十。契丹人在发式和服饰、佩饰等方面都有着特色鲜明的风格,体现出了特有的文化传统。比如不论男女都“重环穿耳”。北宋邱浚所作《赠羊太守》里有一句“碧睛婢女头蒙布,黑面胡儿耳穿环”,描写的形象很可能与契丹人有关。中原地区自先秦以后,在儒家“全德全形”影响下,并不尚穿耳,视之为“蛮夷行为”。到了北宋,女性才逐渐开始流行穿耳戴饰。契丹与北宋澶渊之盟后两国交好,在文化与习俗上相互影响,北宋女性的这一习俗很有可能是受契丹文化影响。

韩匡嗣墓石男俑

重环穿耳

契丹自称“族出东胡,鲜卑后裔”,很多习俗都沿袭了鲜卑的传统。鲜卑人有着广泛的崇尚耳饰习俗,因此契丹人的耳饰习俗也应是对鲜卑习俗的传承。《旧五代史》记载辽太宗耶律德光南下灭后晋之时,“开运三年(946年)九月己亥,张彦泽奏,破蕃人于定州界,斩首二十余级,追袭百余里,生擒蕃将四人,摘得金耳环二副进呈”。后晋开运三年是契丹的会同九年,《辽史》里对这次战争是这样记载的:“是月(上文九月),赵延寿与晋张彦泽战于定州,败之。”

韩匡嗣墓石女俑

石俑

在考古工作中发现了很多关于契丹耳饰的情况, 如辽统和三年(985年)下葬的韩匡嗣墓所发现的两件石俑,是研究契丹人物形象等诸多方面非常难得的例证,在耳饰上也表现得非常清晰。韩匡嗣是辽重臣韩德让之父,曾历辽上京留守、燕京留守等,爵至秦王。男俑高62厘米,髡发,两鬓长发垂于耳前,双耳佩戴耳环。女俑高63厘米,辫发,额前束花结,双耳佩戴耳环。

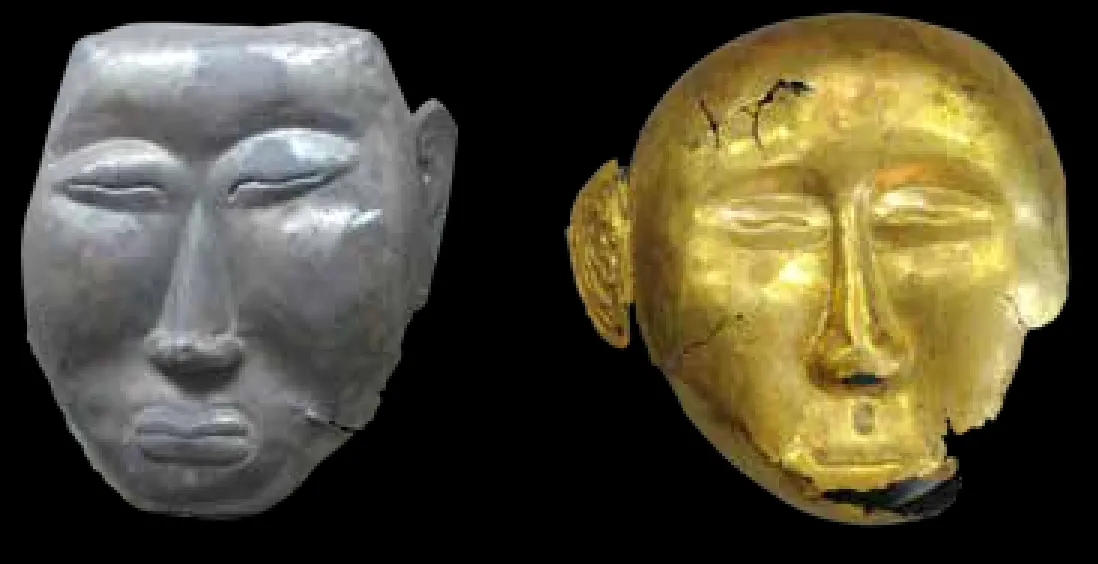

覆尸面具

契丹人的覆尸面具是其葬俗的一个特点。学界认为它应与契丹人所信奉的萨满教有着重要联系。它的材质以金属为主,一般都是较高级的贵族享用。在面具上大多都有着明显的佩戴耳饰的穿孔。

契丹覆尸面具

壁画

在目前发现的辽代墓葬壁画所绘人物里,契丹人耳饰的情况有所不同。在早期壁画里基本没有发现佩戴耳饰的情况。如辽天赞二年(923年)宝山1号墓的契丹人物门吏图,壁画绘于前室南壁西侧,画面为一短袍髡发壮年契丹男子,未发现有耳饰。宝山1号墓是目前发现纪年最早的辽代墓葬。大致同时期的2号墓石室石门东壁所绘两幅女俑图,也未发现佩戴耳饰的情况。

宝山2号墓壁画“契丹人物门吏图”

在中晚期契丹人墓葬的壁画中,佩戴耳饰已比较普遍,不论男女基本都佩戴有耳饰,特别是男性居多。甚至出现一些汉人男性也佩戴耳饰的情况。如辽上京南滴水湖契丹墓葬的壁画佩戴耳饰的形象已经非常普遍。

宝山1号墓壁画“契丹人物门吏图”

华丽蜕变

契丹人的耳饰作为传统习俗,在壁画中的人物形象,与文物、文献所反映的稍有差异,这可能与当时的契丹社会条件有关,并不会是一种个人喜好问题。早期墓葬壁画中的这些人物形象都应该是属于侍从,是处于较下层社会的人群,可能还不普遍具备日常佩戴饰品的条件。《辽史·仪卫志·国服》也载有:“契丹转居荐草之间,去邃古之风犹未远也。”早期的契丹人在服饰风格上追求简便轻松,适宜于生活环境,并不是很注重在饰品上的装扮。而且很有可能在早期契丹社会中,受生产力等各方面因素的影响,耳饰只有一些上层人士才有条件拥有。而到了中晚期随着社会的发展,经济的富足,契丹人的耳饰也得到很快发展,逐渐形成一种普遍的社会习俗。此时的契丹人已经在服饰、饰品等方面,显得绚丽多姿。

辽上京南滴水湖契丹墓梳妆侍奉图壁画,中年契丹女仆三名,两人佩戴耳饰,并配有坠饰

在巴林左旗前勿力布格辽墓里有一名头戴福巾的男性佩戴有耳饰的情况。《辽史》载:“契丹豪民要裹头巾者,纳牛驼十头,马百匹,乃给官名曰舍利。后遂为诸帐官,以郎君系之。”所以这个人物形象应是一名汉人。这是辽代的汉人契丹化的一个表现。北宋苏颂在出使辽朝时也有所见闻,“敌中(指辽境)多掠燕、蓟之人,杂居番界,皆削顶垂发,以从其俗”。

辽上京南滴水湖契丹墓调羹图壁画,契丹男侍三人,髡发,皆佩戴耳环,其中一人鬓发从耳环内穿出

绰约女性耳饰

在契丹人的耳饰种类与样式上,平民的比较单一,以简朴为主,多为耳环,文献中也称“耳鐻”。女性的耳饰或搭配较为简单的耳坠等。材质多为贵金属、玉石类。契丹贵族的耳饰则比较注重美感,不论是在材质还是样式上都多姿多彩。在纹饰上多是花草和小动物。这与契丹人在器物的纹饰上有着相同的风格,也符合契丹人的文化传统和社会信仰。

前勿力布格辽墓壁画中一名汉人戴有耳饰

在北宋的文献里有两则与契丹贵族女性耳饰有关的记载:北宋大中祥符元年(1008),出使契丹的使臣路振所著《乘轺录》里,记载了见到契丹皇太后萧绰(圣宗母亲)的形象:“国母约五十余,冠翠花,玉充耳,衣黄锦小綗袍,束以白锦带。方床累茵而坐,以锦裙环覆其足。侍立着十余人,皆胡婢,黄金为耳珰,五色彩缠发,盘以为髻,纯练彩衣,束以绣带。”这段文字比较准确、清晰地描述了辽中期契丹上层贵族女性耳饰的情况。北宋刘敞在出使契丹时,根据听闻接伴副使马佑诉说的他与一位契丹女子的一段爱情往事,所作《阴山女歌》中有“碧窗锁烟未容去,侍儿密献江南珰”。从这两则记载里,我们可以了解到辽代女性的耳饰里,耳珰是一个较为流行的种类。

据考古发现,辽代耳珰的佩戴方式多是穿耳式,形制造型分收腰圆筒形、钉头形和穿系珠珥型三类,也称耳珠、珰珥等。后随汉文化不断的深入影响,出现了簪耳饰和系于耳部的。

契丹男性比较崇尚耳饰的问题应有着多种因素的影响,有可能是属于保持原始本色萌发的一种审美意识,一种象征;也有可能是出于炫耀武力。契丹女性崇尚耳饰不但有一些与男性相似的观念,而且后期更多的带有出于美感和财富地位显示等。契丹人的耳饰习俗,应既有传统审美意识的作用,又包含有传统宗教感召力的影响,是其淳朴民风的一个很好的表现。

(作者张兴国为巴林左旗辽史研究室主任;于静波为辽上京博物馆副馆长)