书痴底色:考古人夏鼐

2016-09-02郭志委

文 图/徐 峰 郭志委

书痴底色:考古人夏鼐

文 图/徐 峰 郭志委

夏鼐先生在读书

夏鼐(1910~1985),字作铭,浙江温州人。1934年毕业于清华大学历史系。1935~1939年留学英国伦敦大学考古学院,获埃及考古学博士学位。1950年起,任中国科学院考古研究所副所长、所长,中国社会科学院副院长,中国考古学会理事长等职。他是新中国考古工作的主要指导者和组织者。在中国新石器时代和商周考古学研究,以及中西交通史与中国科技史研究方面作出了重要贡献。著有《考古学论文集》《考古学和科技史》《中国文明的起源》等。

考古人给人们的印象一般是驻留在田野间,面朝黄土背朝天,铲子、耙子、刷子齐上阵,动手动脚找东西的一群人。考古人、考古学专注的是一系列无字天书:陶器、石器、玉器、铜器等等,可以说他们从事着一种“物的叙事”。再加上考古人常年在野外,风吹日晒得皮肤黝黑,刨地抡锄练得臂膀粗壮。世人一时不免会有种错觉:他们与读书人无关。就连民国时期中央研究院史语所所长、安阳殷墟发掘组织者傅斯年也曾经在扩张新史料的语境下发过惊人之语:“我们不是读书的人,我们只是上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。

设图2中的方阵是一个3阶幻方,a,b,c,d,e,f,g,h,i分别代表幻方中的9个数,幻方常数设为S.我们有S=3e.我们考虑第二行、第二列以及两条对角线之和,可以得到:

这些当然只是一种表象。考古人确实更多地与“沉默的物”打交道,但考古人首先必须是一个读书人,不读书的考古人不会是一个合格的考古人。不过,我们也不得不承认,今天的中国考古学界,由于配合基本建设工程发掘任务的繁重,很多考古人在读书时间上受到限制在所难免。在此之际,我想我们应该用夏鼐先生的读书精神作为激励。《夏鼐日记》煌煌十卷,内容丰富,极具史料价值。不同的人读《夏鼐日记》,定会有不同感受。而最触动我们的,是其贯彻始终的读书精神。读者一定会啧啧惊讶夏鼐的读书之多、读书之广博、读书之数十年如一日的恒久。如果不是《夏鼐日记》,我们恐怕不会知道,在夏鼐考古学家身份的下面,还存在着一片更为牢固的“书痴底色”。

初检获得169篇文献,其中中文文献119篇,英文文献50篇;阅读文题、摘要及全文后,剔除不符合纳入标准的文献,最终纳入 6 篇文献[6-11],其中 3 篇[6-7,11]为中文文献,3篇[8-10]为英文文献。文献筛选流程见图1。

《夏鼐日记》书影

读书人心态

1949年以后,夏鼐的日记有时会附上当年的年终总结,从这些文字中也可感觉到,夏会因为公务、会议较多而耽误了读书与写作而略有不舒。

夏鼐在田野发掘期间的读书精神也极令人钦佩。这是对体力、毅力以及碎片化时间掌控力的考验。从《夏鼐日记》可知,他在田野发掘期间依然保持了较高的阅读量。在此,截取两个断面来呈现夏鼐这方面的读书情况:一个是西南发掘;另一个是西北发掘。这是建国前,也是夏鼐青年时代较长时间的发掘。于此两例,尤能观察夏鼐在田野发掘之前准备与发掘期间的读书情形。

书卷气浓郁的青年夏鼐

1935年5月8日的日记再一次体现了他嗜好读书的心态,文字间流露出无奈:“李济之先生偕同郭宝钧先生来。午餐时,李先生问我:‘觉得田野工作滋味如何?这是一辈子的事情啊!’我只得苦笑而已。青年人所怕的不是吃苦,而是知道自己的命运被决定了,只能做第二三流事业中的第二三流人物。无疑的,我是不适宜于田野工作的,这不是指体格方面而言,而是指生活习惯而言,我的素养使我成为书呆子,关于统治工人及管理事务各方面皆是一个门外汉,勉强做去,未必见功,可是这有什么办法可想呢!”

公司主营业务以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心,为用户提供远程视频会议、智慧城市、在线教育、智慧医疗等智慧化解决方案。经过近几年时间的积累,公司智慧城市业务已延伸至智慧政务、智慧民生两大领域,全面涵盖平安城市、智能交通、智慧应急等应用,公司智慧城市业务已在全国十几个省市开花结果,业绩继续保持较快幅度的增长。另外,公司旗下hopingspace众创空间2017年度获得了国家众创空间备案和国家专业化众创空间认定,未来公司有望受益科创板建设。

1935年的几则日记反映了夏鼐二十五岁初涉考古的心态,此时夏鼐对于考古工作还有些犹豫与纠结。原因可能如下:一是他更愿意在书斋中读书,而田野考古会占用他大量读书时间。这在他日后的日记中有明确表达。如1944 年7月20日日记:“此二月中,仅阅毕一部叶昌炽之《语石》,田野工作,无暇读书,此亦从事田野工作者所常感觉到苦痛也。”二是田野发掘需有强健的体格,而从《夏鼐日记》可知,夏数十年饱受胃病之苦,虽说胃病不会在很大程度上影响他考古工作,但是人一旦有隐疾,无疑会影响到他的性格与选择在世间存处的方式。静处读书而不是在外交际可能就是内向者更愿意选择的。

1934年夏,清华大学温州籍学生毕业合影,中间被举起者为夏鼐

5.加大对企业的监管,深入宣传贯彻党的安全生产方针、政策,普及安全生产法律法规和安全知识,弘扬安全文化,落实隐患治理的各项措施。一是当前存在这样一些环境违法现象,企业将违法排污作为降低成本,追求利润的“捷径”。这里既有企业受利益驱动的因素,也有受小企业违法排污的不正当竞争挤压,造成价格扭曲的因素;二是结构性污染依然突出。造纸、水泥等重污染工业群,经多次整顿仍未从根本上解决问题。一些企业追求短期经济效益,不惜以牺牲环境为代价。要重点开展“整治违法排污企业保障群众健康环保行动”,有效遏制重特大安全事故发生,要把应急管理意识逐步深入,对重大突发事件加大处置力度,严肃查处违法排污企业的违法行为。

当然,夏鼐最终走上了考古学研究的道路,并且1949年后领导中国考古学界数十年,为中国考古学的发展做出了重要贡献。从他参与过的考古发掘来看,夏的吃苦耐劳之精神,田野工作之能力,都是百里挑一的。他超越了他最初的兴趣,但与此同时,他终身保持了他的书痴底色,随时随地在读书,说其读书狂热亦不过分。读书已经是他生命中不可或缺的一部分。即便不说田野发掘影响其读书这种特殊情形,就是平常辰光,他也经常会因为没有时间读书而自责,心情不爽。如1935年7月1日日记:“这几天差不多完全没有读书”。1936年11月10~14日日记:“这一星期来,课外书只读了半本《剑桥古代史》第1卷,希望下星期能读完这一册。”

1935年5月26日的日记:“下午返侯家庄,只有5天的工作了,我觉得自己不配弄考古,对于田野工作,已有些生厌了,觉得它的单调,不生兴味。”

谈到考古,大家总会将之与“神秘”、“新奇”联系在一起。想象着从事考古工作是一件多么有趣、多么酷的事情。然而事实是,很多著名考古学家与考古学并非“一见钟情”。近年,中国考古网对若干考古名家做访谈,访问者第一问的内容大多是问受访人为何会走上考古的道路。不少受访人曾表示其本无意考古,最初之理想属意文学或艺术等等,后来学习考古有很多被动的因素。甚至有人会揶揄道:“阴差阳错上了考古的‘贼船’”。谁能想到,中国考古学早期领导者之一的夏鼐先生,最初也不愿意读考古学。1934年,夏鼐参加留美考试,其本预备学中国近世史,不意突然考上了考古学。虽然之后数月,夏的读书书目中就出现了很多考古类书籍,并且之后也有了参观、参与考古发掘的经历。但时不时,夏鼐爱好书本的心态还会流露出来。

宋人黄庭坚说:“士大夫三日不读书,则义理不交于胸中,对镜觉面目可憎,向人亦语言无味。”夏鼐的日常读书正是此种写照。如1931年2月18日日记:“我的念书成了瘾,用功这字和我无关,要克制欲望以读书才配称用功,上了瘾的人便不配称用功。不过我的读书瘾是喜欢自己读书,不喜欢有教员在后面督促着。”

按其所说,读书是因为有瘾,那么在满足读书瘾和那些有碍其读书的事务(比如说田野发掘、20世纪五六十代较频的政治活动等)之间,显然是存在矛盾的。面对此种矛盾,不同的人会有不同的选择。有的人会在体力的疲惫、杂务所导致的碎片化的时间面前败下阵来,久而久之,必然会离书远了。而夏鼐在这种矛盾面前却不会退缩,因为为了满足读书之瘾,他必须挤时间读书,这对于精力与毅力无疑有极高之要求,同时亦可知,夏鼐是深谙时间平衡法的。

材料一 未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天无地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

1944年夏鼐与向达在河西

田野中读书

1935年4月10日日记记载的心理十分典型:“我自己觉得对于书本的嗜好,仍是太过分,对于田野工作的兴趣远不及对于书本的爱好。”

20世纪40年代初,夏鼐返回国内,抵四川李庄,1941年7月7日,赴彭山发掘。在此前一段时间,夏鼐既在川,故其读书范围多以西南史地为主。所读书如《中国四川的埋葬习俗》《华西边疆学会会志》《蜀中名胜记》《蜀中广记》《乐浪彩箧冢》《云南苍洱境考古报告》《四川地质发展史》《四川地理》《川边考古简报》等等。而发掘期间,夏鼐也是一有空闲便读书。如当年七八两月,他一直读的书是《汉书》,从日记可知,夏读书循序渐进,逐个蚕食。9月又读《后汉书》。夏贯读一书之耐心真是令人佩服,而且还是《汉书》这类大部头史书。就连当月,他在渡船上,也是读着《先秦诸子系年》《水经注》这些并不轻松的书籍。当代香港文化人、传媒人梁文道曾说:“真正严格意义上的阅读总是困难的。阅读无非是让我们发现了我们自己的顽强意志以及作品本身的不可征服。”

西南地区田野发掘结束后,较长期时间的发掘在西北地区。1943年,史语所派夏鼐、向达参与西北科学考察团。1943年9月,夏鼐病一场。9月底稍愈,夏鼐在床上静养,便开始读杨炼《西北古地研究》,之后10月,一直到1944 年4月4日自重庆飞往兰州,差不多6个月的时间里,夏鼐阅书近六十本,这些书绝大部分均与中国西北直接有关,或者是能够反映毗邻区域与西北有文化互动的书籍。主题涉及西北地质、史地、考古、文献、宗教、艺术等多种。由此可见,夏鼐在前往一地做调查发掘之前的准备上做足了文献阅读的功夫,有将相关史料一网打尽之势,这样的预读对他田野工作中遇到相关问题极有帮助,避免了临时抱佛脚的尴尬。而且我们也可看出,夏鼐读书速度很快,我想他应该有一套独到的阅读心得。之后正式调查与发掘期间,他读书数量较前要少很多,不过也是一有时间就阅读。

学问淹贯中西

1941年川康古迹考察团考古学家在彭山寂照庵合影

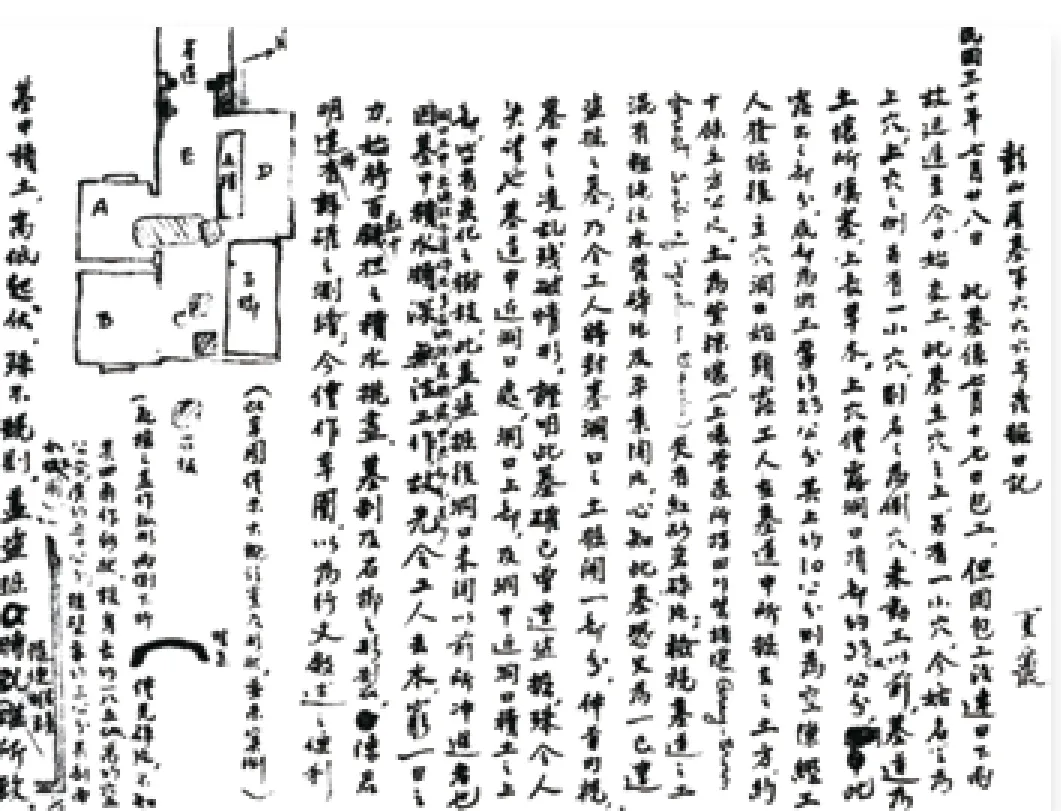

夏鼐在彭山汉墓发掘期间的发掘日记

前辈学人中学问淹贯中西者有不少,给世人印象较深的有钱钟书先生。而考古学界的夏鼐在这方面可能就没有给人以如此深的印象。然而读《夏鼐日记》可知,夏先生同样是一个博通中西、亦有专深的学者。他除了留学英伦而英语水平上佳外,从其日记看到,夏先生还曾自修俄文、日文等。他在清华读书时期,日记中就反映出他的读书中西兼涉,这既反映出民国时期清华大学的英文藏书水平不俗,亦可见夏鼐个人的英文水平与勤奋程度。对照中国当代大学生在学期间的英文阅读,我们应该汗颜,我们的确也花很多时间在英文学习上,但英语专业以外的同学很大程度是为了应付四六级考试。夏鼐的终生阅读中,外籍书目都有一定的份额。这也是他的学问具有世界眼光和宏观格局的一个重要原因。夏鼐先生在考古所工作期间,早在20世纪五六十年代就定期订购国外考古学刊物,对于世界考古前沿动态均有了解。像新考古学的代表人物路易斯·宾福德,其人其书,夏鼐均是了解的。但是20世纪七八十年代,夏先生已入晚年,可能精力不济,也可能因为他一贯的谨严,承续了“史料学派”的学术风格,不侈谈理论的因素,较大规模介绍西方考古学理论,如新考古学的工作便由其他学人来做了,尽管环视当时考古学界,他的学术经历与素养堪称最适合的人选。

老年夏鼐

读《夏鼐日记》,从字里行间可感受其人其事。从他的读书与记日记可见其数十年如一日的坚持,强烈反映了他的耐心;他的阅读如此广博,却从不炫耀;他为人谨严,甚少臧否,独善其身。他是一个纯粹的读书人,他一生的底色是阅读。他的阅读堪称一种“操练”,在长久的操练式阅读中,夏鼐和他所阅读过的那些优秀作品一样,共同达到了一个高度。在读书人底色之上,他才是一个考古学者,是考古所的所长,以及其它等等。

(作者徐峰为南京师范大学社会发展学院副教授;郭志委为中国社会科学院考古研究所博士研究生)