追根溯源话避讳

2016-08-27徐惠生

□徐惠生

追根溯源话避讳

□徐惠生

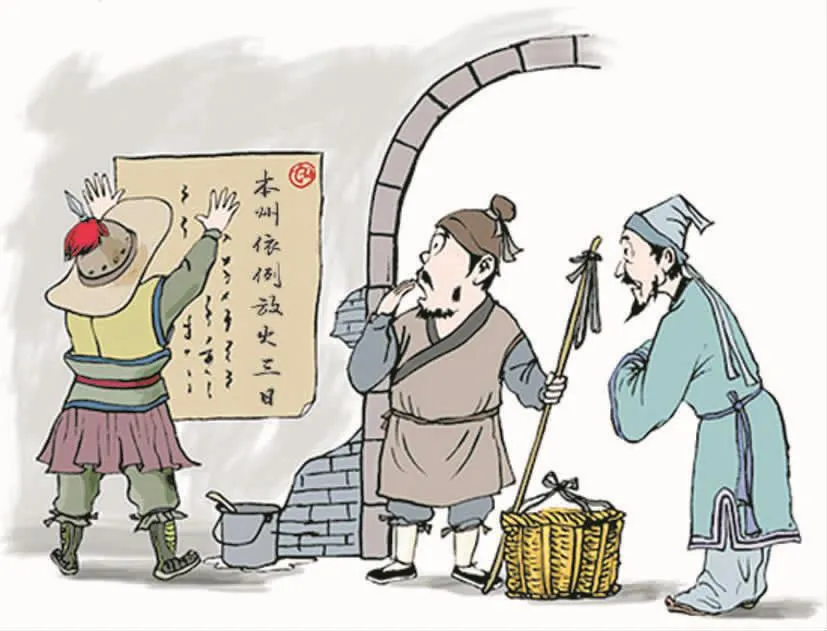

陆游《老学庵笔记》记载:田登作郡,自讳其名,触者必怒,吏卒多被榜笞。于是举州皆谓灯为火。上元放灯,许人入州治游观。吏人遂书榜揭于市曰:本州依例放火三日。成语“只许州官放火,不许百姓点灯”由此产生。

避讳,是中国古代特有的一种文化现象,从先秦直到清末,先后沿承了两千余年。它要求臣民、子孙在说话、作文时,不能直呼或书写帝王、“圣人”和尊亲的名字,使用或遇到这类字时,一定要想方设法避开。尤其帝王名字,具有神圣的性质,必须避讳,否则,就是“大不敬”行为,一旦犯讳,必将身罹大祸,轻则坐牢、流放,重则砍头、灭门。因此,在古代,避讳是臣民不可不懂的一门学问。

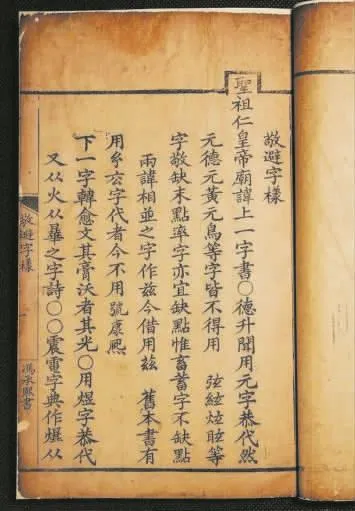

避讳通常是利用汉字的特点来避忌,如改字、改音、缺笔等,其实质是强化臣民子孙对君父的人格依附,是封建专制主义、封建等级制度、封建宗法礼教在语言文字使用上的体现。古代社会中的避讳,很有讲究,这在宋代洪迈的《容斋随笔》、王楙的《野客丛书》、王观国的《学林》等著作中都有记载。到了清代,考据之风兴起,避讳越来越受到一些学者的重视,如顾炎武、钱大昕、赵翼等,对此都做了深入研究。1928年年初,著名史学大师陈垣(1880-1971)先生,将此定名为“避讳学”,成为一门专门学问。

封建时代的避讳大致可分为 “国讳”和“家讳”。“国讳”最为重要,它包括本出先代帝王的名讳、庙号、谥号,以及当代帝王(甚至后妃)的名讳。这些均要求举国共避,故又称圣讳、皇讳、公讳。如东汉光武帝名秀,故改“秀才”为“茂才”。东晋简文帝郑太妃名阿春,于是改《春秋》为《阳秋》,改成语“皮里春秋”为“皮醒阳秋”,如此种种,不胜枚举。

自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”始,孔子被逐渐提到吓人的高度,加给这位教书先生的封号越来越玄,至唐代已追谥孔子为“文宣王”,成为仅次于帝王的“圣人”。唐以后,历代封建王朝把孔子的名字列入国讳。如宋徽宗大观年间,改瑕丘县(治所在今山东兖州市东北)为瑕县,龚丘县(治所在今山东宁阳县)为龚县。清代则改“丘”字为“邱”。通过避讳,孔子被人为地神圣化了,他同帝王们一样,享受着特殊的待遇。

“家讳”较之“国讳”,其地位就低多了,仅限于子孙要避父、祖的名讳。讲究要少一些,而且也不像“国讳”那么严格,在日常生活中,略微回避即可。“家讳”多采用同义假借、同音假借等方法来处理。这方面,在隋代以前比较宽松,真正把“家讳”作为一项制度确定下来是在唐代。《唐律·职制篇》规定:“诸府号、宫称犯父祖名而冒荣居之……徒一年。”就是说,子孙担任的官职名不得与父、祖的名讳相同,如果被发现,不但削去官职,而且还要遭监禁一年。因此,祖或父名“安”,就不能在都城长安任职,祖或父名“军”,便不能身居将军之职。《唐律》中的规定虽指正讳(即字相同),但在实践中却扩大到嫌名(即音相同)。如唐代诗人李贺,父名晋肃,为避家讳,他不能应考进士科,由此断绝了李贺的仕途。对于此种陋习,韩愈十分愤慨,他曾撰文责问:“父名晋肃,子不得举进士;若父名仁,子不得为人乎?”一针见血地揭露了避讳陋习的荒谬性和危害性。这种“家讳”固然不好,但是祖宗的成法不能变,还是一代一代延续下来了。如苏轼的祖父名“序”,故苏洵作文改“序”为“引”,苏轼写“序”称“叙”。其他,如欧阳修文集中无“观”字,王安石撰《字说》不收“盖”字,也都是为避家讳。

古人为避“家讳”,有时过于迂腐,闹出了不少笑话。如南宋钱良臣,讳言其名,他的儿子每读经史见有“良臣”二字,便改读为“爹爹”。一日读《孟子》,遇见“今之所谓良臣,古之所谓民贼也”一句,遂改口曰:“今之所谓爹爹,古之所谓民贼也。”原为尊敬,不想反成辱骂。此等轶闻,今日读来仍令人喷饭。

除“国讳”“家讳”外,有些朝代还有特殊的避讳。这类忌讳,既无章法可依,又无情理可喻,完全取决于帝王本身的好恶,甚至是情绪心态的变化,因而具有较大的随意性。如明太祖朱元璋发迹于草莽之中,幼年曾出家为僧,对此有特别的忌讳。据清代赵翼《廿二史札记》记载:“杭州教授徐一夔贺表有‘光天之下,天生圣人,为世作则’等语,帝览之大怒曰:‘生者僧也,以我尝为僧也。光则薙发也,则字音近贼也。’遂斩之。”朱元璋的这种做法,明处看是故意找碴,背后瞧却是避讳作祟,尽管是拍皇帝的马屁,可是他却认为是犯讳,一气之下杀了数人。于是“礼臣大惧,因请降表式,帝乃自为文播天下”。

此种避讳事例,真是恒河沙数,不可胜计,陈垣先生专门写过《史讳举例》一书,对此有详细介绍。从历史上看,秦汉、三国避讳制度宽疏,晋代以后开始加强,宋代最为严格。元代因是蒙古族建立,就没有这种做法,但明清又恢复了避讳陋习。作为一种不良的文化现象,避讳也算源远流长。可是,回头看看它的源头,竟是歧流浸漫,学者们对此颇有争议。

一、避讳起源于原始巫术信仰与迷信说

原始社会,生产力低下,人们对世界缺乏足够的认识,以为自然界的风、雨、雷、电以及人的生、老、病、死由神灵所掌控,因而膜拜神灵,希望得到其护佑。奥地利哲学家弗洛伊德在 《图腾与禁忌》中说:“在原始氏族的观念里,人名是一个人最重要的部分之一,所以当一个人获知某一个人或某一个灵魂的名字时,他同时也将得到它的一部分力量。”这种现象,在我国原始社会同样存在。一些专家学者认为,避讳陋习应当起源于此。在原始人心目中,名字和身体不是代号和实体的关系,而是同身体每一部位一样,是受之于父母,不可分割的一部分。名字虽不像身体的某一部位能看得见、摸得着,却是一种类似于灵魂的非物质性的人的标志,它同人的生命紧紧相连,名生则命活,名亡(外泄)则命丧。基于这个原因,原始人认为敌人知道了自己的名字,就会用巫术陷害自己,而鬼神知道了自己的名字,就会被其摄取灵魂,不治身亡。相反,如果知道了敌人或鬼神的名字,就能制伏或吓走他们。晋代炼丹家葛洪在其著作《抱朴子》中记载:山中有一种精怪叫岐,人们遇见它后,只要大喊其名,岐就会逃之夭夭。可见,神怪也惧怕人们直呼其名。

原始巫术信仰,由于缺乏文字记载,难以认清它的真实面目。我国浙江省安吉县的一些山民的习俗却带着原始社会避讳的痕迹。在当地,呼唤他人时,禁忌高喊对方姓名,以防山林中妖魔冒充某人,勾走某人的魂魄,否则,对方回家后,会生难以医治的怪病,只有请巫婆神汉送“夜客人”才能逐渐治愈。

原始人为躲避无端的灾祸,采取种种措施,极力隐讳自己的真名,产生了对姓名的禁忌,并逐渐形成一些约定俗成的规则。于是,避讳就应运而生了。

二、避讳起源于夏商说

对原始社会时期的避讳,由于缺乏真实可靠的物证,因而仅仅是一种猜测。明代学者钱希言在《戏瑕》中说:“案《山海经》有夏后开,盖讳启名也。讳所由始矣。……然则忌讳之说,三代时已有,特后世鄙浅可笑耳!”钱氏认为,避讳应起源于夏商。对于这种观点,有人表示反对,予以驳斥:《山海经》一书为秦汉之际术士伪托,可信度较低,不能以此断定避讳起源于夏商。《尚书·五子歌》云:“太康尸位,以逸豫,灭厥德,黎咸贰。”太康是继夏启之后的帝王,若《山海经》记录准确,此处按理应避太康名讳,而文中臣下仍直呼君名,明显属于大不敬行为,却也无碍,足以说明夏朝并无避讳之风。由于今本《尚书》传自汉晋之时,不甚可靠,其内容间有伪作。但是汉晋两朝避讳已很普及,假若《尚书》杂有避讳习俗,必会引起当时人们的注意,甚至要著文考证或者阐释。然而,至今仍未发现这方面的文字。显然,汉晋人也认为夏商无避讳习俗。

古人避讳字有八种方法

三、避讳起源于西周说

这是宋代学者洪迈的观点,他在《容斋随笔》中说:“帝王讳名,自周世始有此制,然只避之于本庙中耳。”这种说法,在古代典籍中也可找到根据,如《左传·桓公六年》载:“周人以讳尊神,名终将讳之。”《礼记·檀弓下》载:“卒哭而讳,生事毕而鬼事始也。”这是我国关于避讳的最早记载,从中可以看出周代只避鬼神和死者的名字,而对生者的名字不用这个规矩。周人讳鬼神名,意在取悦于鬼神,得到神灵的庇护。同时,对那些生前主宰人们命运的人,也认为他们死后仍具有神灵一样的能耐,依然法力无边,不能等闲视之,因而形成了对死者名字的避讳。但是,周代的避讳很不严格,“只避之于本庙中耳”,其他地方没有这类讲究。正如唐代经学家孔颖达所说:“古人讳者,临时言语有所避耳,至于制作经典,则直言不讳。”如《诗经·周颂》中的“克昌厥后”“骏发尔私”两句均作于周成王时代,却没有为周文王“昌”、周武王“发”避讳。因此,曹松林在《避讳起源浅探》中指出:从西周至春秋战国,则是避讳的滥觞时期。

四、避讳起源于春秋时期说

此说的根据,是《左传·桓公六年》中的一段明确记载:“晋以僖侯废司徒,宋以武公废司空,先君献、武废二山。”南宋学者王观国在其著作《学林》中解释说:“鲁献公名具,鲁武公名敖,范献子聘子鲁,问具、敖二山,鲁人对曰:‘先君献、武之所讳也。’而春秋时鲁大夫有公孙敖,与鲁武公同名,在武公之后,是与国君同名也。然则讳自周始而不酷讳可知也。晋僖侯名司徒,故废司徒而改为司城。凡此类,虽或讳之,鲜有避者。”上述四人中,除宋武公外,其他三人都生活在西周,而他们的避讳却发生在春秋,说明西周并无避讳。此外,司徒、司空二官名和具、敖二山名在鲁献公等人之前就存在了,若西周实行避讳,他们四人怎么会取这样的名字呢?因而,陈光坚在《讳源略说》中认为:“西周无避讳,避讳始于春秋。”

五、避讳起源于秦汉说

有人认为,避讳作为一种文化现象,真正有实例可考并渐渐形成风气,当在秦汉,而非春秋。这从《左传·秦晋崤之战》可以看得十分清楚:“王孙满尚幼,观之,言于王曰:‘秦师轻而无礼,必败。’”王孙满为东周襄王时人物,而西周穆王名“满”,倘若避讳起源于春秋,王孙满焉能与先王重名而不加避讳?可见,春秋时尚无避讳习惯,而到了秦汉时代,君臣父子的礼制不断强化,避讳才开始受到重视,并且形成一种制度被固定下来。如:秦始皇父庄襄王名子楚,于是改“楚”为“荆”。秦始皇名嬴政,故改“正月”为“端月”或“征月”。汉代更为典型,因避高祖讳,改“邦”为“国”,如《论语·微子》原文云:“何必去父母之邦。”而汉代石经碑文则改为“何必去父母之国”。又如,汉高祖吕后名雉,遂改称“雉”为“野鸡”。真是让人哭笑不得!不言而喻,只有到了秦汉,才真正有了严格的避讳制度,并且被普遍采用,因而学者们认为避讳之俗应起源于秦汉。

避讳作为特有的一种文化现象,无论产生于何时,都给中国历史带来了诸多负面影响。统治者以一己之私,随意限制汉字的使用范围,任意更改文化典籍的内容,为古籍版本的校勘带来一定难度。如隋初以攻破建康俘获陈后主而载入史书的韩虎,因避唐太祖李虎讳,成书于唐初的《隋书》改“虎”为“擒”,后人于“擒”字下注上原字“虎”,有些版本校勘时又把“虎”字添入正文,成为韩擒虎。一名化为三名,真是滑稽可笑。

更有甚者,为避讳,有些人不得不更改姓名,一姓分为两姓,即使逝去的古人,也不能幸免。如:宋代名相文彦博为唐代敬晖之后,五代后晋时为避石敬瑭讳,一姓拆为 “苟”“文”两姓。后汉时,又复为敬姓,但宋初为避翼祖赵敬讳,只得再改文姓。又如,清代著名文学家王士稹,康熙五十年(1711年)即已去世,后来雍正称帝,为避胤禛名讳,虽死后十多年,仍被勒令改名“士正”。更可笑的是,即便是小到州郡的地方官员,也不忘强令百姓回避自己的名讳,因而闹出了 “只许州官放火,不许百姓点灯”的千古笑话(见陆游《老学庵笔记》卷五)。

在“普天之下,莫非王土”的家天下思想的统治下,不仅人名讲究避讳,地名也同样不能犯忌。于是,历代帝王肆无忌惮乱改地理名称,造成古今地名差异。如浙江嘉兴本名嘉禾,三国时为避吴太子孙和讳而改为今称。湖北孝感为避五代后唐庄宗祖李国昌讳,由孝昌改为今称。人为地制造地名的混乱,为后世带来了不少麻烦。

应当庆幸的是,经过几千年的风雨沧桑,避讳陋习终于在清末走向消亡。人们真正拥有了姓名使用权,一些地名和器物名也无须再改来改去,避讳已经成为历史。但是,今天重谈这个问题仍然有其特殊意义:一方面,通过它的形成发展,可以使我们形象地看到封建文化专制的残酷和封建伦理礼教的荒谬、丑陋性。另一方面,正确地认知避讳知识,对于推知史书材料来源、鉴定古籍版本真伪、考证史实的真相等,有着重要作用。学者陈垣先生曾经说过:“不讲避讳学,不足以读中国史。”应该说这是很有道理的。

(作者单位:郑州市黄河生态旅游风景区黄河地质博物馆)

[责任编辑 孟昭勇]