社会公正视角下的阶层流动模型分析

2016-08-26庞强

庞强

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300350)

社会公正视角下的阶层流动模型分析

庞强

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300350)

中国社会呈现多元结构的特点,阶层具有结构性、阶级具有层级性,而学界往往忽视对于阶层与阶级概念的区分。改革开放后,中国的阶层流动频繁、社会分化迅速,阶层发展呈现出多元的跨界流动模型。本文通过选取公正原则,结合阶层固化的三种主导因素,推导出现代社会的几种阶层流动模型,并进行比较分析。

阶层;阶级;固化;社会公正原则;流动模型

doi:10.3969/j.issn.1673-9477.2016.02.019

一、引言

中国社会分化为多元的层状现象,是当代中国社会的巨大进步,也是现代化进程的突出表现。同时不可避免的引发了社会阶层的相关问题,其中,阶层与阶级的区别、阶层流动与固化问题成为研究的重点。

相比于改革开放前强调平均主义,社会主义新时期更加强调效率与公平,通过一部分人先富起来,从而带动社会的共同富裕。由此产生的推动力,使社会结构更加多元化,各阶层迅速成长,流动速度增快、范围扩大。但是,阶层分化趋势与阶层边界的形成在一定程度上造成某些阶层的固化问题,使少数人垄断国家资源与社会财富,造成社会深层的群体矛盾与利益阻隔。当今社会阶层的流动情况究竟如何?理想的阶层流动模型是什么?本文将从社会公正视角下分析社会阶层流动模型的相关问题。

二、几个基本问题与概念

(一)社会阶层与阶级

关于阶层或阶级的定义研究很多,却大多将阶层与阶级同一论述。大致原因有三,一中文语义层面的细化与区分在西方研究中被忽略;二“阶级”在中国作为意识形态的概念色彩浓厚,学者往往规避,而偏向于使用同义词汇;三部分学者并未对阶层与阶级的概念差异重视并深入研究。

朱光磊认为阶层与阶级不可以混为一谈,阶层是阶级内部更为细小的集团,相比于阶级更加灵活,意识形态色彩不明显。可以看出,阶级是从上到下的社会层级结构,阶层则是中国目前的社会成员构成情况与现状表达,两者不可一概论之。基于以上区分,阶层的概念表达更加接近研究问题本义。朱光磊教授对划分标准进行了整合,提出划分阶层需要综合考虑制度因素、劳动方式、收入方式与收入水平的差异。阶层是社会成员结构的表达,在贫富差距逐渐拉大的现实中,如何促使高效的流动渠道形成,促进社会良性发展,成为对阶层问题研究的重点。

(二)阶层流动模型分析

1.阶层流动的几种模型

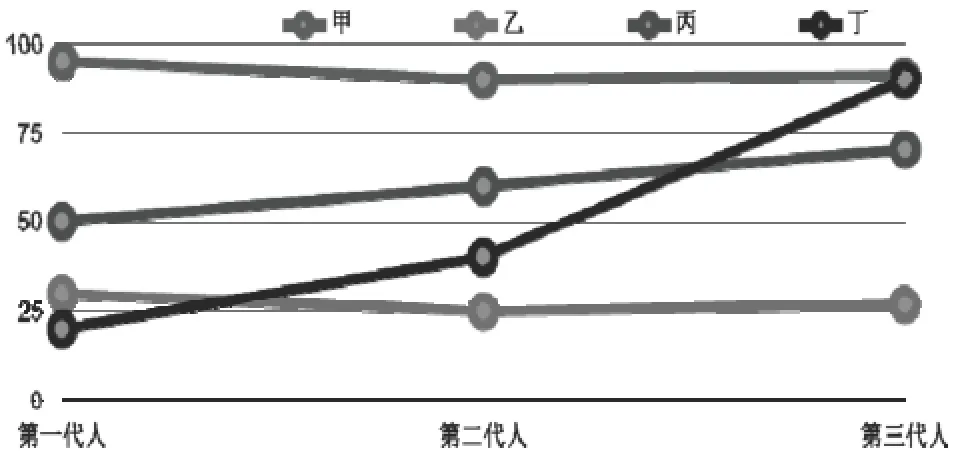

社会阶层的存在是社会自然分化发展的产物,社会学家往往更加关注阶层之间是否形成良性流动的互动机制。社会阶层流动指社会成员从一个阶层通过某种方式流动到另一阶层,从而完成身份、地位的转移。可以发现,对于个体成员,垂直向上的社会流动才具有实质意义,但对于整个阶层生态而言,上升流动与下降流动都是具有意义的,如果没有下降流动,那么上升流动也就丧失了可持续性,并会破坏阶层平衡。现实中阶层流动有几种模型如图1。

图1:阶层流动的几种模型(笔者自绘)

图上所示为现实中的几种阶层流动模式,其中甲乙丙丁假设为不同家族成员,数据值 0-100分别代表不同的社会分工。可以看出,经历三代人的变化,四个代表数据呈现出不同的阶层流动。其中,甲和乙样本基本维持了原有社会分工,未出现流动倾向;丙呈现出逐渐上升的流动趋势;丁则呈现出较快速度的上升流动,通过三代人的努力,完全实现了社会阶层的流动。可以总结出社会阶层流动的三种模型:固态化模式(甲乙)、渐缓流动模式(丙)与快速流动模式(丁)。

2.阶层流动分析

社会阶层的渐缓流动模式、快速流动模式甚至固态化模式都是社会阶层流动的体现,社会各阶层出现频繁的或向上或向下的流动与互动被视为合理的阶层流动。合理的社会流动缩小了人与人之间的差异,缓解了由社会地位差异而产生的隔阂和冲突,从而发挥了社会稳定的功能。[3]

相反,一旦社会阶层长期出现单一的甲、乙现象——富贵世袭或贫穷万世,现实中便会出现与社会阶层流动相反的情况——阶层固化。社会阶层流动放缓,代际继承性加强,甲、乙的阶层位置被固定化,强势阶层力求权力、资源与地位的传递,弱势阶层的上升通道逐渐被阻隔。究其因是因为社会的利益分配机制出现了问题,权力世袭成为代际流动的主流,社会阶层的自然流动属性出现人为因素的阻隔,加上阶层边界的固化便引发严重的阶层固化问题。社会个体无法通过社会行为获得阶层流动,整个社会的生产、生活积极性降低,社会的发展也会趋于停滞。

由此我们需要考虑几个问题:以上几种流动模型在社会中呈现怎样的分布比例才会有益于良性的社会互动环境的形成?社会阶层的流动应该强调社会公平正义还是市场竞争效率为先的原则?

(三)阶层的公正原则推导

关于社会公正内涵的阐述,各国学者有不同的侧重。其中,罗尔斯在《正义论》中提出的两个原则是公平正义论的权威表达,强调平等自由原则与机会的公平平等原则和差别原则相结合。我国学者主要从理念与规则上强调机会平等的公正性问题。

针对社会阶层的社会公正性问题,学者郑杭生提出社会分层的两个合理标准为:开放性与公正性。[4]改革开放后,学者更加强调准入的公正性,而非刻板的规制机械的公平观,其中代表学者李强提出“地位准入”与“进入过程”的公平观。[5]社会的竞争环境应该面向全社会各阶层开放透明,社会匹配的资源分布应当公正平等,在此基础上产生的地位差异便是合理的。在准入公平、竞争公平、资源公平的基础上,结果输出具有一定的竞争性也不会改变结果的公正性(社会阶层公正原则推导:理念公平+准入公平+规则公平=结果公正)。

由社会阶层的公正推导可以发现,社会阶层的公正属性通过现象进行反向推导不具备可行性,这是由于人类个体具有一定的社会性差异与竞争,对社会阶层输出进行机械式的公正约束是不可取的。比如,在保证相同社会环境、教育政策与学校资源的前提下,一个班级的学生由于个体差异会呈现出对不同学科的喜爱与发展程度,由此逐渐分离出各种职业,当总结出蓝领、白领与公务员的阶层分化结论时,便不能归咎于社会的不公正。社会的公正理念与准入规则的公正性一定意义可以推导出结果的公正性,这种推导是单向合理的推导演算。对中国社会阶层问题的分析我们也从这种社会公正视角进行。

三、社会阶层流动发展探究

(一)中国阶层流动现状

上个世纪80年代,中国拉开改革开放序幕,在经济领域内引进市场竞争机制,强化市场对资源配置的作用,提升经济活力,同时也加快了社会阶层流动速度。在市场经济的主导下,原有的社会结构环境发生了变化,社会阶层的界限不断重组与扩大。

面对社会财富的不断积累,中国社会是否出现了阶层流动困难或阶层固化问题。很多社会学家及政治学家认为社会财富集中、贫富差距大与户籍制度等相关因素带来的特权垄断问题严重阻碍了阶层流动,造成了阶层固化问题。反之,朱光磊教授认为,中国社会不存在阶层固化问题,社会阶层流动渠道顺畅,个体通过教育等方式可以获得阶层的上升型结构流动;李路路教授认为,我国社会总流动率在改革开放之后整体提升,社会阶层流动状况较之速度加快,社会阶层结构呈现出新的变化。

综上,笔者认为当代中国社会阶层的流动问题不能一概论之,阶层由于不同的类型与性质呈现出不同的流动难易度与流动偏好,一些问题不可回避与扩大。社会阶层的流动率在不断的提升,社会阶层流动较以前有了很大程度上的发展,这与市场经济发展与政治生态的不断优化相关;同时,社会阶层流动的现实问题也不容忽视,社会财富在代际传递过程中,阶层固化问题与相应的反面因素有抬头趋势,阶层之间的流动与互动机制存在一定问题。由图 4可以看出,改革开放新时期社会各阶层的流动速率显著提升,总体社会阶层流动呈现良性的发展态势,关联系数也在改革深入期有了下降趋势,阶层固化问题不很突出,但是不可忽视社会上依旧有一些传统观念与规则制度的限制促使阶层问题的突出,针对存在的阶层问题进行研究与改进有利于缓解阶层冲突与阶层固化问题。

(二)阶层固化因素

韦伯将“阶级”形成的基本机制称为“社会封闭”过程,通过这种过程,某一社会群体企图把报酬和机会限制在有限的人选范围内,并以此最大化自身的利益。[6]阶层概念也存在同类型的问题,表现为一系列突出社会问题:特权或职业世袭观念、垄断部门人才录用封闭与底层上升为上层社会通道狭小等。

1.特权或职业世袭观念

基于韦伯的社会封闭论述,在社会优势资源的掌握者和传统教育理念的影响下,社会阶层表现出一定的代际传递,成为社会阶层流动的阻碍因素。

由于一部分职业具有传递性与继承性,世袭观念与继承现象无可厚非,但是一旦在世袭观念的引导下出现了理念与准入机制等规则的不公正、不公平现象出现,职业世袭也就逐渐成为了阶层发展的毒瘤。同时,“萝卜考试”、“萝卜招聘”、“萝卜晋升”等利用公共权力进行不公正的制度设计,以此完成特权传递与职业世袭。某些父辈领导者对社会阶层流动的公正原则进行了公然对抗与挑衅,加上社会制度的地方保护主义盛行,出现了利用“高考移民”等政策空子进行教育层级晋升,破坏社会公平正义,加剧社会阶层流动问题的复杂性。

2.垄断部门人才录用封闭

中国社会由于特殊的政治背景与经济环境,形成了大批垄断行业与垄断部门,在社会阶层流动速度加快的现实情况下,垄断部门成为了其中的另类,成为了“接班制度”、“子承父业”与“世代相传”的重灾区。

陆学艺指出,企业高管或领导干部的子女进入相应的国家或社会阶层的比例是其子女群体结构比例的6倍(15.5%/2.6%),其中父辈占据垄断性资源与权力的子女最有可能成为社会管理者,其中100个子女中,约有7人成为管理者(6.6%)。[1]突出表现在大型央企、地方公务员系统等具有特权资源的职位上,职业的近亲繁殖压抑社会阶层流动的活力,阻碍社会发展,从而造成阶层固化。

3.底层成为上层的社会通道狭小

社会底层阶层在社会公正的流动导向下呈现出活跃的流动倾向,但是不可否认底层流动为上层社会具有天然的屏蔽,这种流动问题广泛存在于英国等发达国家。我国社会阶层流动也存在类似问题,综合经济、政治、文化与思想等多方面因素,导致流动渠道堵塞。传统在地农民由于受到教育、社会等多种因素影响,流动为农民工、农村企业家、工人、个人户或企业家的阶层流动具有可行性,但流动为上层精英企业管理者或高层政治领袖受到层层阻隔,而难以实现,上升通道狭小。这种流动特性一定程度上得益于户籍制度所塑造的社会地位分层结构的形成。因此,中国的阶层流动可以总结为“单层流动频繁、多层流动困难”,难以实现由底层到上层的阶层流动。

(三)中国社会阶层流动的理想模式

中国社会阶层流动整体表现出较好的流动速率,但不排除社会上的一些阻碍阶层流动的因素存在,因此,政府应发挥强有力的政府职能,强化相应社会功能,巩固现有良性社会阶层流动。良性的社会阶层流动模式应该是循序渐进的阶层流动,而非一蹴而就的阶层跨越。

理想的社会阶层流动模式应如图 2所示,呈现扁平的“>”型与“X”型。

图2:社会阶层流动的理想模式

扁平型,强调社会阶层流动的有序性与渐进性,阶层稳定的流动有利于激发社会活力,社会的流动以扁平化为主,社会的发展与社会结构便趋于稳定发展。但并非反对底层阶层直接转化为上层阶层,而是强调社会阶层流动较为理想的模式应该为循序渐进的流动,通过良好的阶层基础建构完成阶层流动,当较大倾角的流动成为阶层流动主流就会引发社会动荡。

“>”型与“X”型强调阶层流动的上升与下降流动相结合。阶层的结构性流动代表社会的整体进步,但成熟完善的阶层流动模式应是相对流动模式,个人的社会阶层不进则退,分别呈现上升流动与下降流动,以此维持社会稳定与经济发展活力,避免富贵世袭或贫穷万世的现象出现,阶层固化问题一定意义上代表了社会的停滞与创新力缺失。

四、结语

面对中国社会、经济与政治的阶层分化现状,同时也面临改革开放以来社会阶层流动日益频繁的现实成就,政府应促进阶层流动的政策导向落实,例如:制定更加自由的户籍制度、实现初中等教育均等化的制度改革、完善社会融资平台与社会制度的完善,面对社会关注的阶层围墙、权力世袭等有碍社会公正的阶层问题,政府应充分发挥调剂职责,进一步转变、规划政府职能,建立健全合理的社会流动机制,削弱社会壁垒,促进社会公正。

社会公平正义是国家健康发展、社会有序运转、经济良性发展的前提准则,也是社会阶层流动核心原则。保证社会流动的理念公正、准入公正与制度建设公正,中国的社会阶层问题便会成为一块美味的蛋糕,通过社会竞争与进阶,公民从事适合的工作,人人都有实现“中国梦”的现实可能。防范不合理的流动途径存在,取缔不合法的固化政策与环境成为社会公正原则对阶层问题的要求。

[1]陆学艺.中国社会阶层报告之二——当代中国社会流动[M].社会科学文献出版社.2004.140.

[2]英国的阶层问题尤为突出,英国记录片《56UP》记录了不同阶层的14个孩子56年不同人生,阶层固化问题严重。

[3]约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏等译.中国社会科学出版社.1988.56-58.

[4]郑杭生等.当代中国城市社会结构现状与趋势[M].中国人民大学出版社.2004. 56-60.

[5]李强.社会分层与贫富差别[M].鹭江出版社.2000.6-10.

[6]马克斯·韦伯.开放的和封闭的关系.转引自戴维·格伦斯基.社会分层[M].(2005).124-125.

[责任编辑 王云江]

Model analysis of mobility from the perspective of social justice

PANG Qiang

(Zhouenlai Government School of Management, Nankai Uuiversity, Tianjin 300350, China)

Chinese society shows a multi-dimension structure, namely structural stratum and pyramid-shaped class. Scholars tend to ignore the difference between stratum and class. After Reform and Opening-up, the development of China's stratum has showed multiple cross-border movements due to the frequent stratum mobility and the repaid polarization of the society. Combined with the three leading factors resulting in stratum solidification, this paper derives several models of modern society mobility and compares them by choosing the principle of social justice.

stratum; class; solidification; the principle of social justice; mobility model

D013

A

1673-9477(2016)02-054-04

[投稿日期]2016-05-19

庞强(1991-),男,河北邯郸人,硕士研究生、研究方向:行政管理。