复杂断块油藏优势通道识别与定量描述

——以涠州12-1油田北块6井区为例

2016-08-24郑永建李跃林

曾 桃,郑永建,李跃林

(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057)

复杂断块油藏优势通道识别与定量描述

——以涠州12-1油田北块6井区为例

曾桃,郑永建,李跃林

(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057)

海上断块油藏平面与纵向上非均质性强,注采井距大,长期注水开发易形成优势通道,水驱开发效果差;并且由于合采合注井较多,纵向各层注入、产出不清,单一的优势通道评价方法准确性较差。以涠洲12-1油田北块6井区为例,综合应用井间动态连通性分析方法、无因次PI值方法、示踪剂试井及流线模拟技术,对该区块优势通道发育情况进行识别和定量描述,并结合数值模拟相互验证,为后续的剩余油分布研究和制定合理的调整方案奠定基础。

涠州12-1油田;断块油藏;注水开发;优势通道;井间连通性

涠洲12-1油田北块属于断块油藏,各区块因平面与纵向上非均质性强,渗透率差异较大。海上油田注采井距相对较大,注水后油层中高渗通道或大孔道使地层压力场、流线场形成定势,油水井间形成水流优势通道,造成水驱“短路”,使油藏平面波及系数和纵向波及系数变差,平面各井、纵向各层水淹程度不一,各单井含水上升差别较大,严重影响油藏水驱开发效果[1]。另外由于井数较少,无法做到单井单层注采,合采合注井较多,造成纵向各层注入、产出不清,无法准确判断连通性和优势通道。针对此问题,从地质资料、生产动态资料和监测资料入手,综合应用井间动态连通性分析方法[2]、无因次PI值方法[3]、示踪剂试井[4-5]及流线模拟技术[6],对该区块优势通道发育情况进行识别和定量描述,为后续的剩余油分布研究和制定合理的调整方案提供依据。

1 涠洲12-1油田北块地质及开发特征

1.1地质概况

涠洲12-1油田处于北部湾盆地涠西南凹陷中西部,为一断层复杂化的断块构造。两条大断层F1、F2把油田分割为南块、中块和北块。北块属于涠洲12-1油田大型断鼻构造的一部分,介于掉向相反的F4、F5与F2断层所形成的地堑中,后又被多条断层所切割,属断块型构造。主力油层是涠二段的W2Ⅳ、W2Ⅴ油组,其构造为一被断层复杂化了的断块+岩性圈闭,沉积相为三角洲前缘亚相远源水下分流河道微相,砂体侧向加积、厚度较大、连片较好、分布较稳定。储层分布主要以涠洲组二段中大套泥岩背景下沉积的三角洲前缘水下分流河道砂岩为主,涠二段上部泥岩及涠一段泥岩为其盖层。

经岩心标定后的测井物性特征为:有效储层孔隙度为13.9%~25.8%(平均19.1%),W2Ⅳ油组储层渗透率为(107.6~798.2)×10-3μm2,平均为278.1×10-3μm2,有利相带渗透率为400 ×10-3μm2以上;W2Ⅴ储层渗透率(30.1~1050.9)×10-3μm2,平均163.1×10-3μm2,有利相带渗透率为280×10-3μm2以上。

1.2开发特征

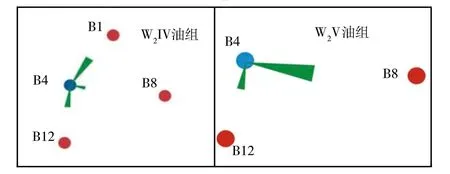

油田于1999年6月12日投产,到2011年底,北块累积采油143.17×104m3,采出程度16.97%,综合含水29.5%,累积注水247.53×104m3。其中6井区W2Ⅳ油组为3采(B1、B8、B12)1注(B4)井网,累积采油12.70×104m3,采出程度8.25%,累计注水23.67×104m3,累积注采比1.36;6井区W2Ⅴ油组为2采(B12、B8井)1注(B4)井网,累积采油19.92×104m3,采出程度22.87%,累计注水29.99×104m3,累积注采比0.83。 历年实测的吸水指数曲线表明,注水井B4吸水能力不断加强,因此其存在优势通道的可能性很大。

2 利用注采数据反演井间动态连通性

阻容模型[7](CRM)可利用注采开发数据定量反演油藏的井间动态连通性。考虑到实际油藏与阻容电路的相似性,基于系统分析思想,把油藏的注水井、生产井以及井间储层看作一个完整的系统,则注水井的注水量即为该系统的输入(激励),生产井的产液量即为该系统的输出(响应),通过物质平衡方程和叠加原理建立实际油藏的阻容模型,利用遗传算法[8]进行优化求解,并利用数值模拟进行验证。

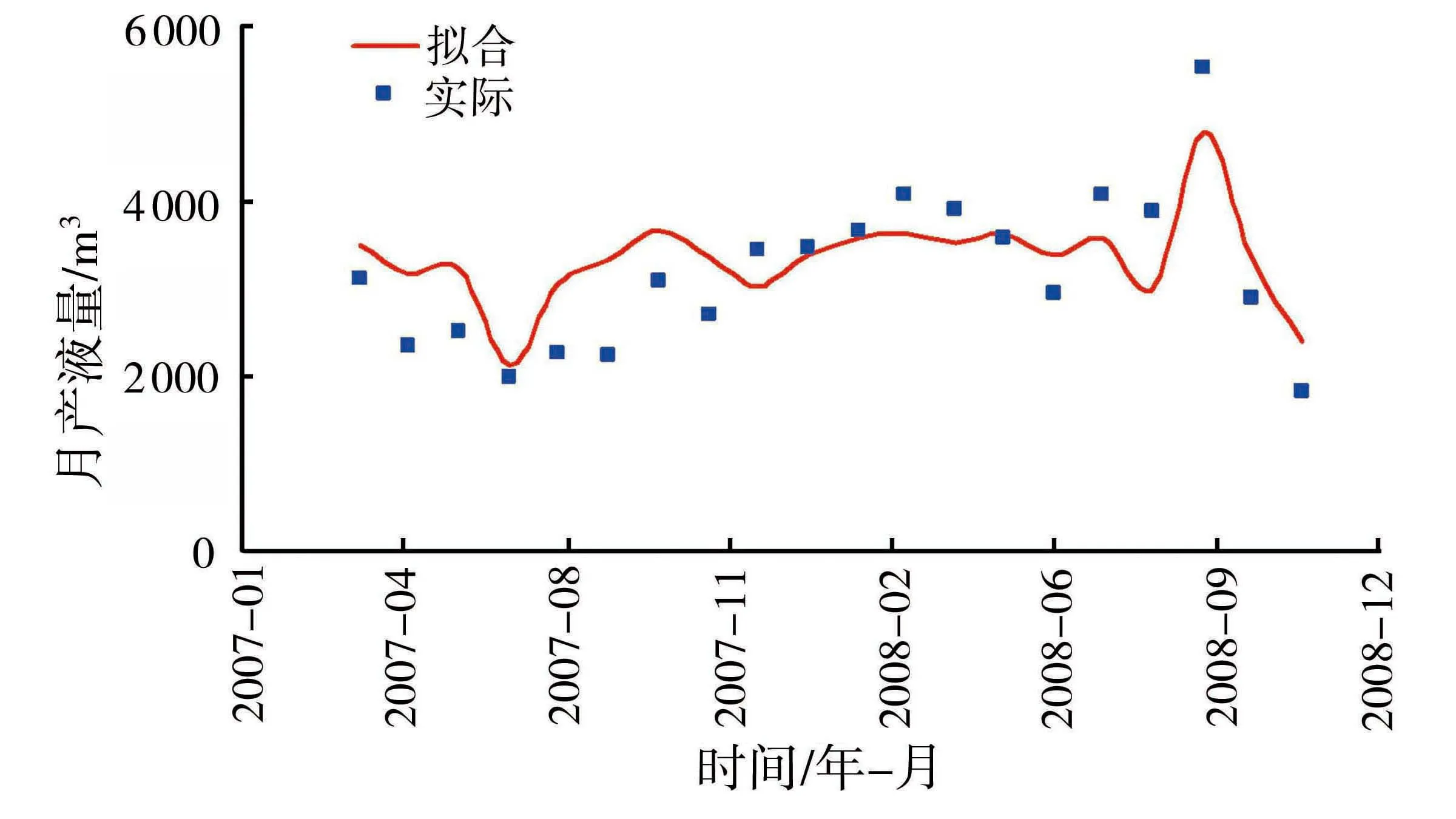

求解模型后,根据2007年1月和2008年12月之间的数据反演得到的结果如图1所示,图中箭头由注水井出发,指向采油井,箭头大小代表连通性大小。其中W2Ⅳ油组,三口生产井B1、B8和B12与注水井B4之间的连通系数分别为0.53、0.17和0.2;W2Ⅴ油组,B8井和B12井与B4之间的连通系数分别为0.8和0.2。井组产液量拟合结果如图2和图3所示,与生产动态数据较为一致。

图1 6井区井间连通性示意图

图2 6井区W2Ⅳ油组产液量拟合结果

3 利用无因次PI值方法识别优势通道

压力指数PI值(Pressure Index,)是在调剖堵水决策和注水井动态分析中经常使用的一个参数,也是一项先进的优势渗流通道识别技术[9]。但该参数有一个很大缺陷:它只能反映目前流体流动能力的强弱和地层的非均质性,而不能反映出储层参数的动态变化过程。因此在PI值的基础上提出了一种新的组合参数——无因次PI值[3],该参数考虑了优势通道形成前后储层渗透率的动态变化,消除了储层本身泄压能力对压降曲线的影响,可准确有效地对优势通道进行识别。

图3 6井区W2Ⅴ油组产液量拟合结果

无因次PI值是对储层渗流能力增强程度的度量,大小与储层渗透率增大倍数(k/ki)成反比,即目前储层中形成的优势通道发育级别越高,渗透率增大倍数越大,无因次PI值越小。其计算简单,结果仅与计算时间的选取有关。计算时间选取的原则为:在关井时间t内,测试井要完成主要的压降幅度,曲线信息能反映出井筒和近井地带一定范围内的地层信息。

根据井口压力数据,对涠洲12-1北块6井区进行了优势通道识别。2008年4月24日对北块多口注水井进行了压力测试,B4井PI值为16.24 MPa,无因次PI值为3.73,小于其余4口井的无因次PI平均值5.39,因此认为B4与周围生产井间的优势通道最为发育。

4 利用示踪剂及流线模拟技术识别优势通道

流线模型不仅可以直观显示波及体积、配产系数,还能有效建立注水井和采油井之间的关系。在流线模型基础上,通过在不同流体介质中加入不同示踪剂,可直接判断注采井连通性及识别大孔道,定量计算优势通道厚度、体积及渗透率等井间参数,修正地质模型,并提高剩余油分布预测的精确度。

4.1示踪剂试井

示踪剂[4-5]基本特征是其示踪特征,即示踪剂与被示踪流体行为特征同步,或者二者之间具有可以量化的联系。示踪剂的监测结果能够定量或者定性反映被示踪流体的运移规律和特征。在示踪剂筛选时,需考虑到有效示踪剂的物理化学性质、油藏岩石性质、油田原生水及注入水性质、生物稳定性、经济性以及安全环保等诸多因素。

经地层配伍性实验、热稳定性实验、背景浓度测定和静态吸附实验,最终确定了两种微量元素示踪剂Ho、Lu和化学示踪剂 BHSZ-02作为涠洲12-1油田北块6井区的示踪剂,并确定了用量及施工方案。

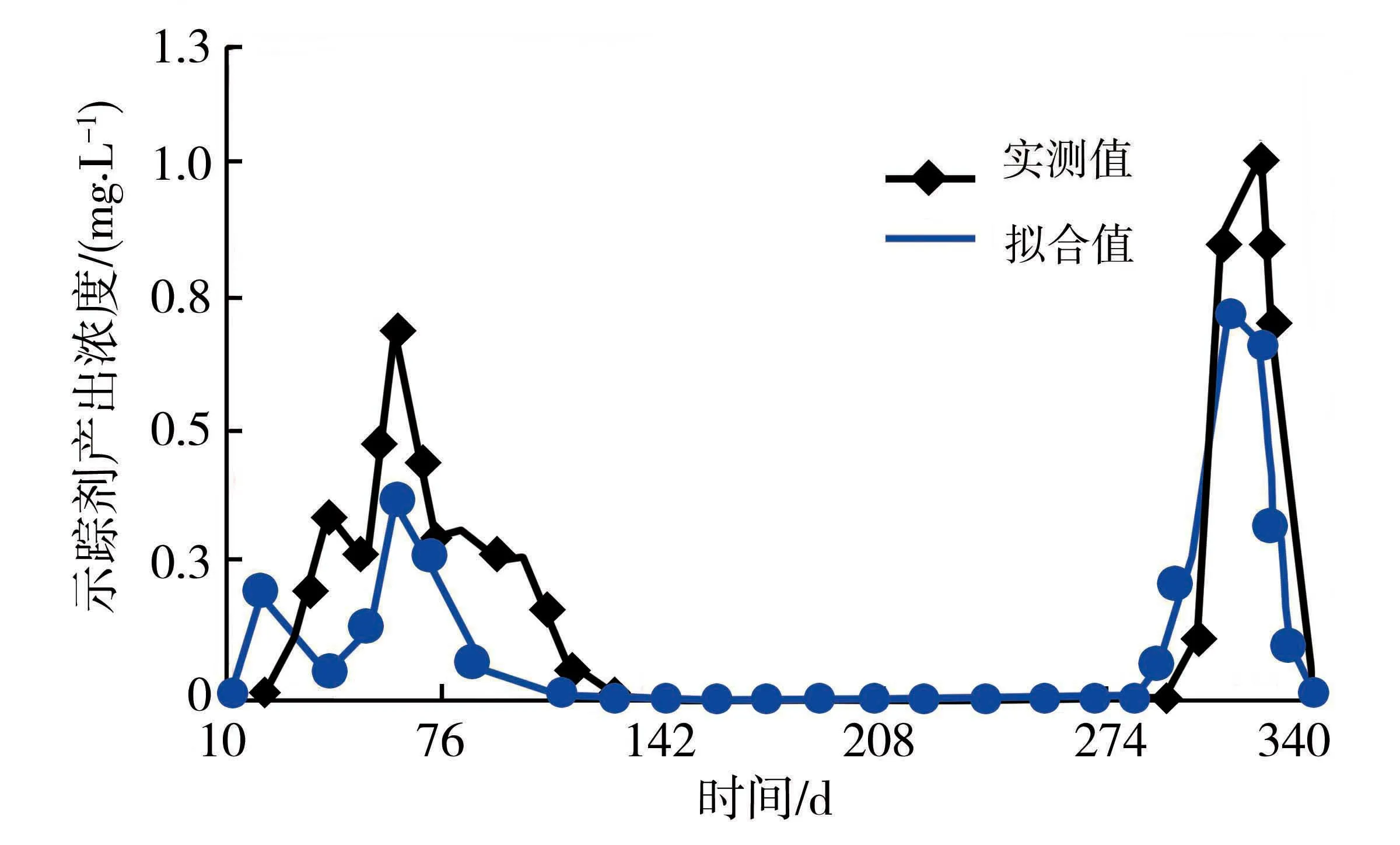

WZ12-1油田B4、B13井于2012年12月初施工,通过B13井向W2Ⅳ油组注入示踪剂Lu,通过B4井向W2Ⅴ油组注入示踪剂Ho,向W2Ⅳ油组注入化学示踪剂BHSZ-02。至2013年底累计检测目标井B8、B12井样品共1158个。在检测过程中经过空白样、标样测定、现场监督、仪器比对、留样再测等质控方式,检测结果准确可靠。其中B8和B12井未见Lu和Ho,但都检测出化学示踪剂BHSZ-02(图4)。

图4 B4井组W2Ⅳ油组实际见剂情况

4.2示踪剂解释与流线模拟

示踪剂解释主要是利用三维流线方法来解释井间示踪剂产出情况,基本原理是在建立油水两相流线数学模型的基础上,考虑地层流体渗流机理,应用流线方法模拟油水两相驱替过程。

用三维流线模型[6]模拟井间示踪剂的基本思路是,先利用隐式求出流体在连续多孔介质中的压力场,并应用达西方程建立流体真实流动速度场;然后从注水井出发向生产井追踪流线得到流体的流动轨迹;最后沿流线求出任意流线中任意一点的浓度和饱和度值并将其映射到原始网格系统,从而得到原始网格系统中的浓度和饱和度分布。在油藏流线场没有发生变化的时候,用较小的时间步长求取饱和度场。在较大时间步长内进行及时的流线更新,不断循环以上过程,就可以得到任一时间步长油藏示踪剂的浓度和饱和度分布。

B8和B12两口监测井示踪剂产出情况见图5、图6,流线模拟情况见图7。

图5 B8井W2Ⅳ示踪剂产出曲线拟合

图6 B12井W2Ⅳ示踪剂产出曲线拟合

图7 W2Ⅳ油组与W2Ⅴ油组流线分布(星号线:水去向;平滑线:来液方向)

根据拟合结果进行了B4井组井间参数计算,计算结果见表1。

表1 WZ12-1油田北块B4W2Ⅳ井组井间参数计算结果

从监测结果、解释结果和计算结果可知,B12井实际于43天见示踪剂BHSZ-02,说明经过长期注入水冲刷,井间B4井与B12井在W2Ⅳ油组上存在大孔道或高渗条带。利用示踪剂监测到的高渗层渗透率较大(1 000 ~ 4 000)×10-3μm2,但其厚度较小(2~7 cm),因此得到的高渗通道体积不大(100~400 m3),流经这些高渗条带的注入水量也不大(占总注入水比例2%~7%)。B8、B12井在监测期间(B8井370 d,B12井180 d)未见示踪剂Ho和Lu,说明B8、B12井与B4井在W2Ⅴ上连通性较差,B8井与B13井在W2Ⅴ上连通性较差。

在水驱优势通道识别、示踪剂监测分析、流线模拟分析结论的基础上,重新预测了涠洲12-1北块6井区的剩余油分布,认为B4井注水主要向B12方向驱动,使得B4与B8 之间的剩余油无法动用,因此在此区域增加部署一口调整井,预计可累计增油9.73×104m3。

5 结论

(1)阻容模型(CRM)可利用注采开发数据定量反演油藏的井间动态连通性,无需增加额外的生产和测试成本,仅利用生产动态数据即可得到较为准确的井间动态连通系数。

(2)在PI值的基础上推导的无因次PI值考虑优势通道形成前后储层渗透率的动态变化,消除了储层本身泄压能力对压降曲线的影响,可准确有效地对优势通道进行识别。

(3)示踪剂试井可直接反映井间连通性,结合流线模型,不仅可以直观显示波及体积、配产系数,还可识别大孔道,定量计算优势通道厚度、体积及渗透率等井间参数。

(4)将以上方法综合应用于涠洲12-1油田北块6井区,可以准确认识复杂断块油藏井间连通性和水驱优势通道,修正地质模型,并由此提高了剩余油分布预测的准确度,为后续的调整井措施奠定了基础。

[1]姚同玉,李继山. 油藏注水开发储层参数时变特性研究[J].大庆石油地质与开发,2012,31(2):82-85.

[2]陈德坡,冯其红. 利用井间动态连通性模型定量描述优势通道[J].大庆石油地质与开发,2013,32(6):81-85.

[3]郝金克.利用无因次压力指数定性识别优势通道[J].特种油气藏,2014,21(4):123-125.

[4]李淑霞,陈月明.示踪剂产出曲线的形态特征[J].油气地质与采收率,2002,9(2):66-67.

[5]王丽美,张国萍.井间示踪剂大孔道识别及剩余油饱和度分布技术征[J].断块油气田,2003,10(4):72-73.

[6]王洪宝,苏振阁.油藏水驱开发三维流线模型[J].石油勘探与开发,2004,31(2):99-103.

[7]Yousef A A, Gentil P, Jensen J L, et al. A capacitance model to infer interwell connectivity form production and injection rate fluctuations[J].SPE Reservoir Evaluation & Engineering,2006,9(6):630-646.

[8]关晓晶,魏立新,杨建军.基于混合遗传算法的油田注水系统运行方案优化模型[J].石油学报,2005,26(3):114-117.

[9]赵福麟.压力指数决策技术及其应用进展[J].中国石油大学学报(自然科学版),2011,35(1):82-88.

编辑:党俊芳

1673-8217(2016)04-0092-04

2016-02-26

曾桃,硕士,工程师,1981年生,2006年毕业于西南石油大学,现主要从事油气田开发与动态监测工作。

TE112

A