沙垒田凸起东段曹妃甸11构造大型油田成藏主控因素分析

2016-08-24吴小红王清斌夏成岗王富民

吴小红,王清斌,张 友,夏成岗,王富民

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津塘沽 300452)

沙垒田凸起东段曹妃甸11构造大型油田成藏主控因素分析

吴小红,王清斌,张友,夏成岗,王富民

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津塘沽 300452)

为了加强对渤海西部海域油气田成藏特征及规律研究,对沙垒田凸起东段曹妃甸11构造大型油田的形成进行了研究。研究表明:①渤中凹陷东南缘(主要烃源岩供给区)沙河街组和东营组烃源岩为曹妃甸11构造大型油田的形成奠定坚实的基础;②NE(北东)向断层两期活动控制油气富集,晚侏罗世-白垩世时期,NE向断层左旋活动分割基底,控制沙垒田凸起东西段构造形态;新近纪时,NE向断层右旋走滑活动,披覆之上的新近系地层形成负花状构造,这不仅控制了东段大型披覆背斜圈闭的形成与展布,而且控制了盖层高点;③新近系优势运移路径最终控制大油田的形成位置。曹妃甸11-1和曹妃甸11-6大型油田都是大面积源岩生成的油气沿多条优势运移路径最后向一个方向聚集而形成的。

沙垒田凸起;曹妃甸11油田;成藏主控因素;优势运移路径

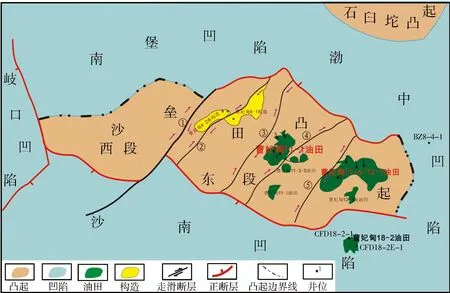

沙垒田凸起位于渤海西部海域的中部,面积约1 680 km2,是在长期发育的古隆起上形成的新近系披覆背斜构造,其基底构造层由太古界和古生界花岗岩和变质岩组成,局部残留古生界碳酸盐岩。太古界和古生界地层受早期活动比较剧烈的新近系大断层控制。古近系除东营组在凸起较低部位出露外,其它部位均没有沉积。位于沙垒田凸起东段的曹妃甸11-1大型油田(探明石油地质储量17 696.39×104m3)以及曹妃甸11-6大型油田(探明石油地质储量7 555.68×104m3)(图1),主要含油层系为新近系馆陶组和明下段。无论是勘探发现还是科研研究,前人对渤海海域油气成藏特征的研究偏重于辽东湾、渤中和渤南[1-5],对西部海域油气成藏研究相对薄弱。近几年对沙垒田凸起油气成藏的研究偏重于构造,强调构造特征与油气成藏的关系,而对西部海域油气成藏缺乏系统性的研究[6-7]。因此,本文以沙垒田凸起东段曹妃甸11-1和曹妃甸11-6大型油田为例,总结大型油气田的成藏特征与成藏主控因素,希望对渤海西部海域油气勘探有一定的借鉴作用,对渤海下一步发现新增替代储量有一定的意义。

图1 沙垒田凸起构造位置

1 成藏条件

沙垒田凸起东邻渤中凹陷,西邻歧口凹陷,北部为南堡凹陷,南部为沙南凹陷(图1)。这几大凹陷古近系发育多套烃源岩,且烃源岩有机质丰度高,成熟度高,有机质类型以Ⅰ-Ⅱ1生油母质为主。最大的渤中凹陷发育沙三段、沙一二段、东三段烃源岩,以泥岩为主,伴有少量油页岩,有机质类型以Ⅱ1型为主。沙三段有机碳质量分数平均为2.65%,生烃潜力S1+S2为17.91mg/g,氯仿沥青“A”为0.3544%,总烃HC质量分数为2 067×10-6;沙一段有机碳质量分数平均为2.83%,生烃潜力S1+S2为16.02 mg/g,氯仿沥青“A”为0.4932%,总烃HC质量分数为3 148×10-6;东三段有机碳质量分数平均为1.75%,生烃潜力S1+S2为7.08 mg/g,氯仿沥青“A”为0.3067%,总烃HC质量分数为1 255×10-6。其埋藏深,供烃能力强,对围区沙垒田凸起东段和石臼坨凸起上的大中型油气田的形成有重要贡献[8-9]。

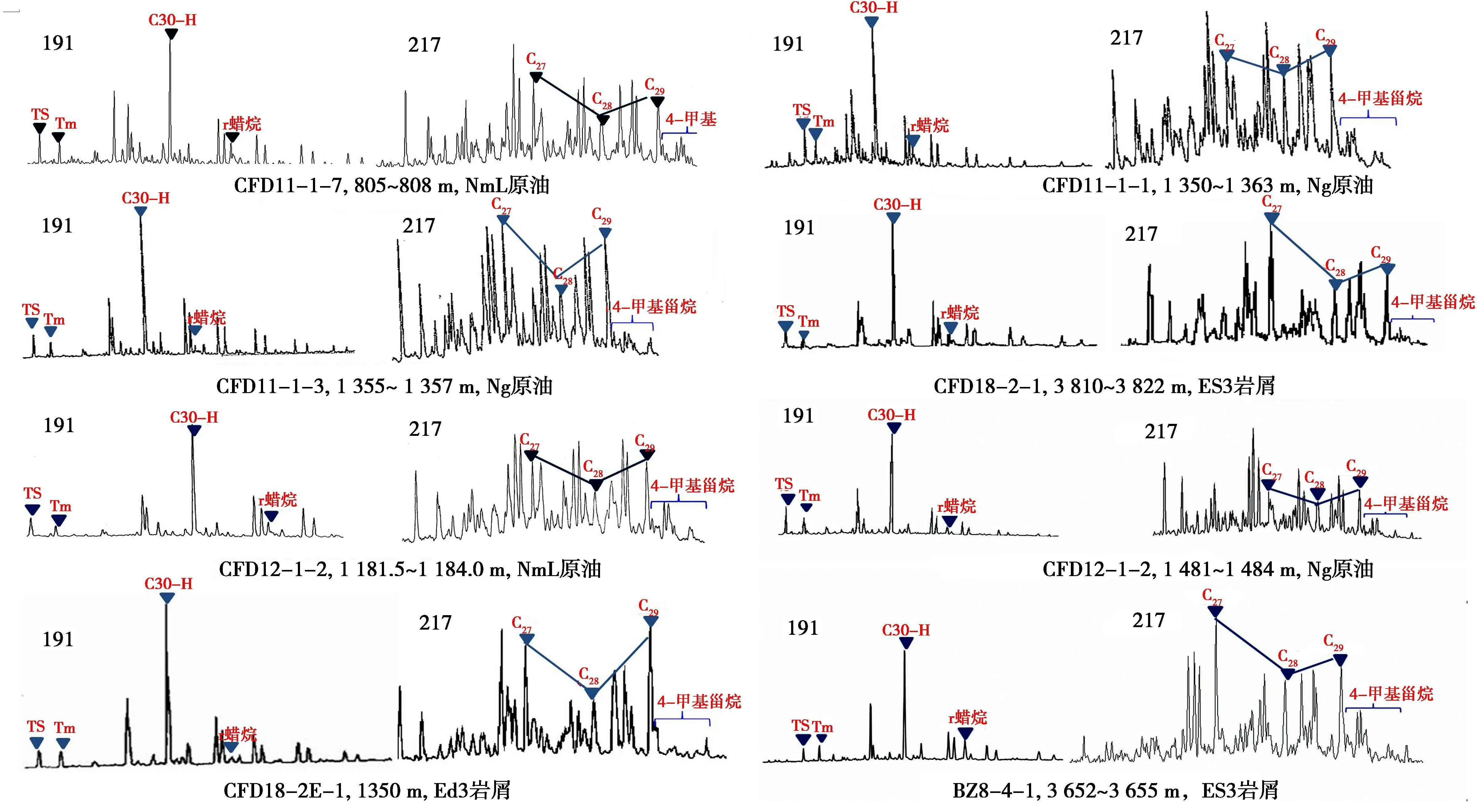

甾萜烷生物标志化合物特征对比表明(图2),曹妃甸11-1油田CFD11-1-3井浅层原油与CFD18-2-1井东三段源岩特征相似,呈现出低伽马蜡烷,低四甲基甾烷(伽马蜡烷/αβC30霍烷为0.05,4-甲基C30甾烷/C29甾烷20R为0.36),富含C24四环萜烷,中等含量的重排甾烷(C27重排甾烷/C29规则甾烷值为0.50),C29甾烷20S/(20S+20R)为0.55,C29甾烷ββ/(αα+ββ)为0.47,说明沙垒田东三段和东下段的成熟烃源岩对3井浅层有贡献。CFD11-1-1井和CFD11-1-7井浅层原油伽马蜡烷中等(伽马蜡烷/αβC30霍烷为0.17),四甲基甾烷相对3井偏高(4-甲基C30甾烷/C29甾烷20R为0.55),C24四环萜烷和重排甾烷含量低,说明沙三段和沙一段烃源岩有供油作用。因此,沙垒田凸起东三段沙河街组和东下段烃源岩对曹妃甸11-1油田的形成有重要贡献。

图2 曹妃甸11-1和曹妃甸12-1大油田油源分析

CFD12-1油田的原油特征表现为相对较低的伽马蜡烷指数,为0.07~0.18,C19/C23三环萜烷值为0.25~1.01、C24四环萜烷/C26三环萜烷值为0.53~1.44,4-甲基甾烷指数(0.1~0.49)范围大。C19/C23三环萜烷值随C24四环萜烷/ C26三环萜烷值增加而有规律的增加,这两个参数从构造高部位向渤中凹陷增加,而伽马蜡烷指数随4-甲基甾烷指数由西向东减小,表明原油主要是东营组生成的原油与沙河街组(主要为沙三段)生成的原油混合而成。CFD12-1-2井明下段原油以C27甾烷优势为特征,和CFD18-2-1井东三段岩屑特征相类似;而馆陶组原油以C29甾烷优势为特征,和CFD18-2E-1井东三段岩屑特征相似,说明在东三段沉积时期,各沉积次洼的陆源有机质注入总量不同,造成其略有差异(图2)。

2 成藏控制因素

沙垒田凸起曹妃甸11-1油田、曹妃甸11-6油田以及曹妃甸11-2和曹妃甸12-1S油田的分布受北东向基底断裂的控制(图1)。沙垒田凸起构造演化特征表明,早侏罗世及以前,沙垒田凸起为一整一的隆起,当时不存在NE向断层;晚侏罗世至白垩世时期,北东向断层形成,并且发生左旋走滑活动,分割东西两段块体,切割凸起;新近纪时期,北东向断层右旋走滑,改造披覆背斜构造和盖层高点(图3)。

在沙垒田凸起东段,沿分割东西两段的主走滑带东边,还发育了4条主要的走滑断裂。沙垒田凸起基底在晚侏罗世-白垩世时期主要受NE向主走滑作用的左旋活动的影响,主走滑断层早期的左旋活动分割基底,控制了沙垒田凸起东西两段不同构造格局的形成,呈现出东高西低特征。主干走滑断层东段的次级走滑断层活动形成了东段CFD11-1、CFD11-6和CFD11-3构造的雏形;新近纪以来,由于NE向断层受右旋走滑的影响,披覆之上的新近系地层形成负花状构造,表现为负地形,这样主走滑断裂右边的走滑断裂间由于走滑应力和沉积的作用就会形成构造高点,因而它不仅控制大型披覆背斜型圈闭的形成与展布,而且还控制了盖层高点。曹妃甸11-1构造圈闭和曹妃甸11-6构造圈闭的形成与③号、④号和⑤号走滑断裂的右旋走滑活动有关(图1、图3)。因此新近纪时,北东向断层的右旋走滑活动,不仅形成了大型的低幅度披覆背斜型圈闭和小型的断块型圈闭,而且还控制了新近系沉积相和砂体储层的展布[7]。

图3 沙垒田凸起构造演化示意图

沙垒田凸起自古生代沉积以来,处于继承性抬升状态,到古近纪晚期才开始下沉接受沉积,在凸起周边形成东营组三角洲沉积。东营组形成末期,凸起中心又抬升,到新近纪沉积时期,凸起才整体沉降,馆陶组和明化镇组河流相沉积形成。馆陶组发育辫状河含砾砂岩,砂体纵向连续性好,厚度大,物性好,孔隙度平均达到27%以上,但是内部储盖组合相对于明化镇组要差。明下段发育曲流河泛滥平原砂岩,砂体厚度中等,孔隙度平均高达31%,且夹于厚层泥岩中,储盖组合好,有利于低幅度平缓构造的油气聚集。

沙垒田凸起明下段对油气富集起着重要作用,明下段也存在区域性盖层。明下段厚度510~720 m,东段及凸起周边砂岩含量为30%~40%,盖层条件好。另外,沙垒田凸起在新近纪发育重力滑塌断层,对油气保存可能有破坏,因此,这种盖层和断层需要凸起,需要发育很好的规模型背斜圈闭,才会有大规模的油气聚集。

3 油气的运移与聚集

油气优势运移路径是油气二次运移的主要路径[10-12],构成油气优势运移路径主要为断层、不整合面和砂体[13-14]。沉积盆地中约有70%的油气藏位于油气优势运移通道的方向上[12]。油气优势运移通道有宏观盆地尺度和微观区带尺度[12]。大尺度范围内油气运移指向为最大动力方向,油气生成后沿运载层垂直于走向向上倾方向运移,油气则集中在有限的运移通道上。

输导层顶面或封闭层底面的三维几何形态控制油气的运移路径[15]。研究区新近系馆陶组砂体输导层和明下段区域性盖层控制着优势运移路径。洼陷深部沙河街组和东营组成熟油气经断裂进入馆陶组区域性砂体输导层后,受构造脊控制,向凸起区发生大规模、长距离、汇聚型的油气运移。运用Petromode盆地模拟软件,对馆陶组和明下段输导层的油气优势运移路径和聚集区域进行了模拟。模拟结果显示,曹妃甸11-1和曹妃甸11-6油田都在油气的优势运移路径和聚集区域内(图4)。

新近系油气运移聚集模拟表明(图4):① 沙垒田凸起东段曹妃甸11-1和曹妃甸11-6构造油气主要来自凸起的渤中凹陷东南缘,南堡凹陷沙河街组烃源岩可能对曹妃甸11-1油田也有一定的贡献。渤中凹陷东南缘的主要供烃对大型油田的形成奠定基础,生成的油气分别经沙南断阶带、沙垒田凸起东侧构造脊和往北的边界断层运移至沙垒田凸起大型圈闭中聚集成藏。② 油气在区域性砂体输导层中发生汇聚型侧向运移,受构造脊控制,油气沿多条运移路径逐渐汇聚成主干的少数几条优势运移路径。曹妃甸11-1和曹妃甸11-6大型油田的形成都与这种成熟后大面积源岩生成的油气沿多条优势路径运移最后向一个方向聚集相关。

图4 沙垒田凸起新近系油气运移聚集模拟图

4 结论

(1)渤中凹陷东南缘深洼沙河街组(主要为沙三段)和东营组烃源岩的供烃为曹妃甸11构造大型油田的形成奠定坚实的基础。

(2)NE向断层的两期活动对研究区油气富集起到直接的控制作用。晚侏罗世-白垩世时期,NE向断层左旋活动分割基底,控制了沙垒田凸起东西构造形态;新近纪时,北东向断层右旋走滑,不仅控制了大型披覆背斜圈闭的形成与展布,而且还控制了盖层高点。

(3)新近系优势运移路径控制大油田的形成位置,曹妃甸11-1和曹妃甸11-6大型油田都是大面积源岩生成的油气沿多条优势运移路径最后向一个方向聚集而形成的。

[1]米立军.新构造运动与渤海海域上第三系大型油气田[J].中国海上油气(地质),2001,15(1):21-28.

[2]蔡东升,罗毓辉,武文来,等.渤海浅层构造变形特征、成因机理与渤中坳陷及其周围油气富集的关系[J].中国海上油气(地质),2001,15(1):35-43.

[3]于海波,王德英,王军,等.渤海海域石臼坨凸起东段地层岩性油气藏类型及成藏主控因素[J].石油地质与工程,2015,29(4):34-37.

[4]刘廷海,王应斌,陈国童,等.辽东湾北区油气藏特征、主控因素与成藏模式[J].中国海上油气,2007,19(6):372-376.

[5]刘桂和.渤中29-4油田成藏分析及其勘探意义[J].石油地质与工程,2014,28(3):1-4.

[6]彭文绪,张志强,姜利群,等.渤海西部沙垒田凸起区走滑断层演化及其对油气的控制作用[J].石油学报,2012,33(2):204-212.

[7]石文龙,张志强,彭文绪,等.渤海西部沙垒田凸起东段构造演化特征与油气成藏[J].石油与天然气地质,2013,34(2):242-247.

[8]薛永安,余宏忠,项华.渤海湾盆地主要凹陷油气富集规律对比研究[J].中国海上油气,2007,19(3):145-148.

[9]邓运华.渤海湾盆地上第三系油藏类型及成藏控制因素分析[J].中国海上油气(地质),2003,17(6):359-364.

[10]Mgaoon L B,Dow W G.The petroleum system: from source to trap[J].AAPG Memoir,1994,60:3-24.

[11]Hindle A D.Petroleum migration path way and charge concentration:A three-dimensional model[J].AAPG Bulletin,1997,81(9):1451-1481.

[12]李明诚.油气运移基础理论与油气勘探[J].地球科学(中国地质大学学报),2004,29(4):379-383.

[13]李多丽,关平.中国油气二次运移的研究现状与展望[J].北京大学学报(自然科学版),2004,40(4):658-668.

[14]李月.断陷盆地输导体系类型及其输导性能评价[J].石油地质与工程,2013,27(6):5-9.

[15]Hindle A D.Petroleum migration pathway and charge concentration: A three-dimensional model[J].AAPG Bulletin, 1997, 81(9): 1451-1481.

编辑:党俊芳

1673-8217(2016)03-0001-04

2016-01-05

吴小红,工程师,硕士,1980年生,2010年毕业于中国石油大学(北京)地质工程与地质资源专业,现从事石油地质及油气成藏与分布规律研究。

“十二五”国家重大专项(2011ZX05023-006-002)。

2016-01-05

吴小红,工程师,硕士,1980年生,2010年毕业于中国石油大学(北京)地质工程与地质资源专业,现从事石油地质及油气成藏与分布规律研究。

“十二五”国家重大专项(2011ZX05023-006-002)。

TE122

A