渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩含气量影响因素分析

2016-08-24陈朝刚

陈朝刚

(1. 重庆地质矿产研究院;重庆 400043;2. 重庆页岩气勘探开发有限责任公司)

渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩含气量影响因素分析

陈朝刚1,2

(1. 重庆地质矿产研究院;重庆 400043;2. 重庆页岩气勘探开发有限责任公司)

页岩含气量是页岩气资源潜力评价和选区的关键指标。以渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩气储层为研究对象,以岩心等温吸附实验为基础,对该地区下寒武统水井沱组和上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组两套页岩储层含气量及其影响因素进行了探讨。研究表明:有机碳含量、总烃含量、石英矿物含量、地层压力是页岩含气量的主控因素,与吸附气含量具有很好的正相关性;孔喉半径和比表面积与页岩吸附气含量具有一定的正相关性。

南大巴山;页岩含气量;有机碳含量;等温吸附;吸附气

1 研究区概况

近年来,我国页岩气的勘探开发不断升温,国内各地方政府、油气公司和新兴能源公司不断加大资源普查与潜力评价的力度[1-2]。页岩气资源潜力评价的关键指标是页岩含气量[3-4]。目前,已有诸多学者研究了不同页岩储层的含气量[5-7],其中,页岩气等温吸附实验[8-9]是确定页岩含气量的重要途径。

渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带处于上扬子地台北缘、四川盆地与秦岭造山带的过渡部位,构造上处于城口断裂和铁溪-巫溪隐伏断裂之间[10-11],主要沉积寒武系到志留系深水暗色页岩和碳酸盐岩,烃源岩分布广泛、厚度巨大、有机质丰度高,但油气勘探程度较低[12-14]。渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带发育下寒武统水井沱组和上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组两套下古生界页岩储层,其中水井沱组页岩储层岩性主要为黑色碳质页岩、粉砂质页岩和硅质页岩,储层厚度为300~700 m,有机质类型以I型干酪根为主,TOC质量分数为2.38%~7.31%,有机质成熟度(Ro)为1.27%~3.72%,孔隙度为1.2%~17.6%,渗透率为(0.0032~0.0677)×10-3μm2;五峰-龙马溪组页岩储层岩性主要为灰色-黑色页岩、硅质页岩、碳质页岩、含粉砂质页岩,储层厚度为10~70 m,有机质类型以I型干酪根为主,部分为Ⅱ1型,TOC质量分数为1.8%~8.2%,有机质成熟度(Ro)为1.17%~3.54%,孔隙度为1.2%~10.3%,渗透率为(0.0054~0.0332)×10-3μm2,表明该地区下古生界页岩储层具有较好的页岩气勘探前景。研究渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩的含气量及其影响因素对于推进该地区页岩气资源潜力评价和选区十分必要。

2 页岩含气量等温吸附实验

渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带页岩气勘探程度较低,可用的游离气含量资料较少,通过游离气来研究页岩含气性具有很大局限性。本文通过研究页岩吸附气量的影响因素来研究渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩对天然气的吸附能力。由于等温吸附实验测试的页岩最大吸附气量能直观反映页岩在某温度和压力下的吸附特性,本文采用等温吸附实验测试的页岩最大吸附气量来评价页岩的含气性。

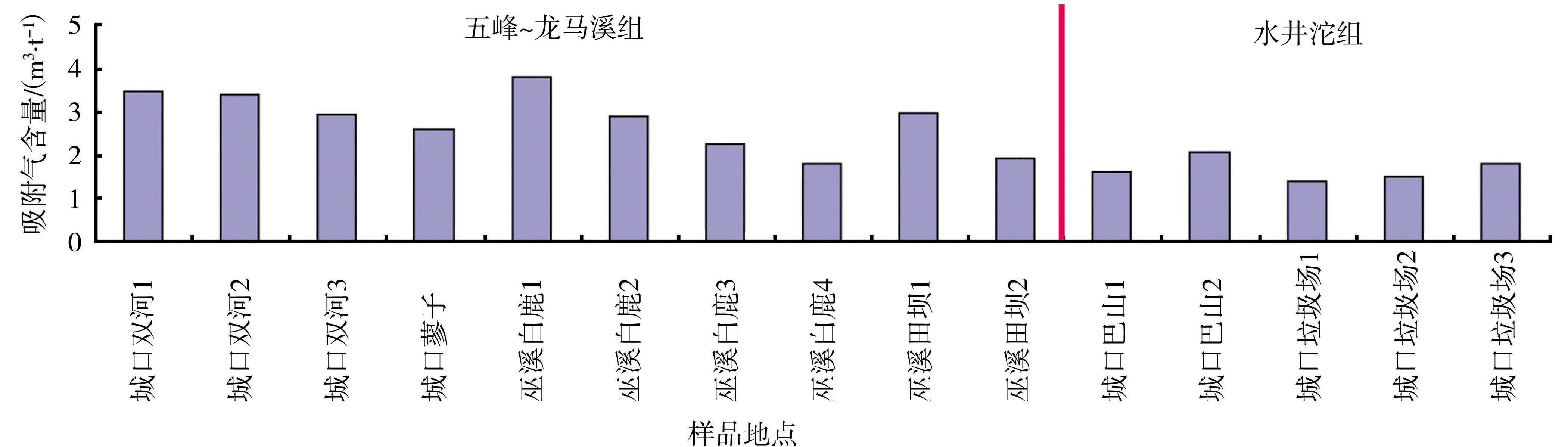

等温吸附实验测试了渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下寒武统水井沱组和上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组两套页岩气目的层的页岩样品,实验结果表明,该地区下古生界页岩吸附气量为1.38~3.78 m3/t(图1),其中,页岩吸附气量1~2 m3/t占20%,2~4 m3/t占80%。下寒武统水井沱组黑色页岩吸附气量为1.38~2.05 m3/t,平均1.67 m3/t;上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组黑色页岩吸附气量为1.82~3.78 m3/t,平均2.80 m3/t。

3 含气量影响因素分析

页岩含气量主要包括吸附气含量和游离气含量,其影响因素包括页岩自身的地球化学指标、矿物组成、物性指标以及外部的深度、温度、压力等条件。

图1 渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界富有机质页岩最大吸附气量直方图

3.1吸附气量影响因素分析

3.1.1孔喉半径和比表面积

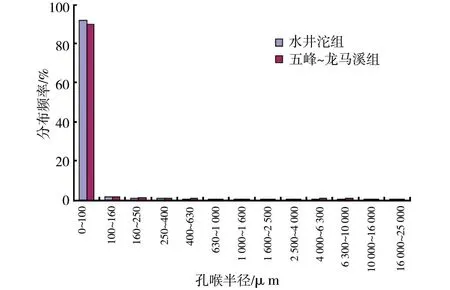

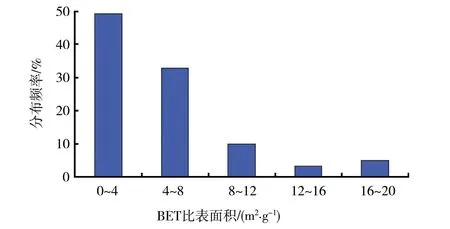

渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界黑色页岩的孔喉半径分布区间为0~100 nm,水井沱组和五峰-龙马溪组样品在此区间的分布频率分别为91.99%和89.96%(图2);BET比表面积为0.5~17.8 m2/g,平均为7.56 m2/g,50%以上样品比表面积大于4.0 m2/g(图3),表明下古生界页岩内的孔隙空间主要以微型孔隙为主,比表面积总体较大,微孔隙较发育。

图2 黑色页岩孔喉半径分布频率直方图

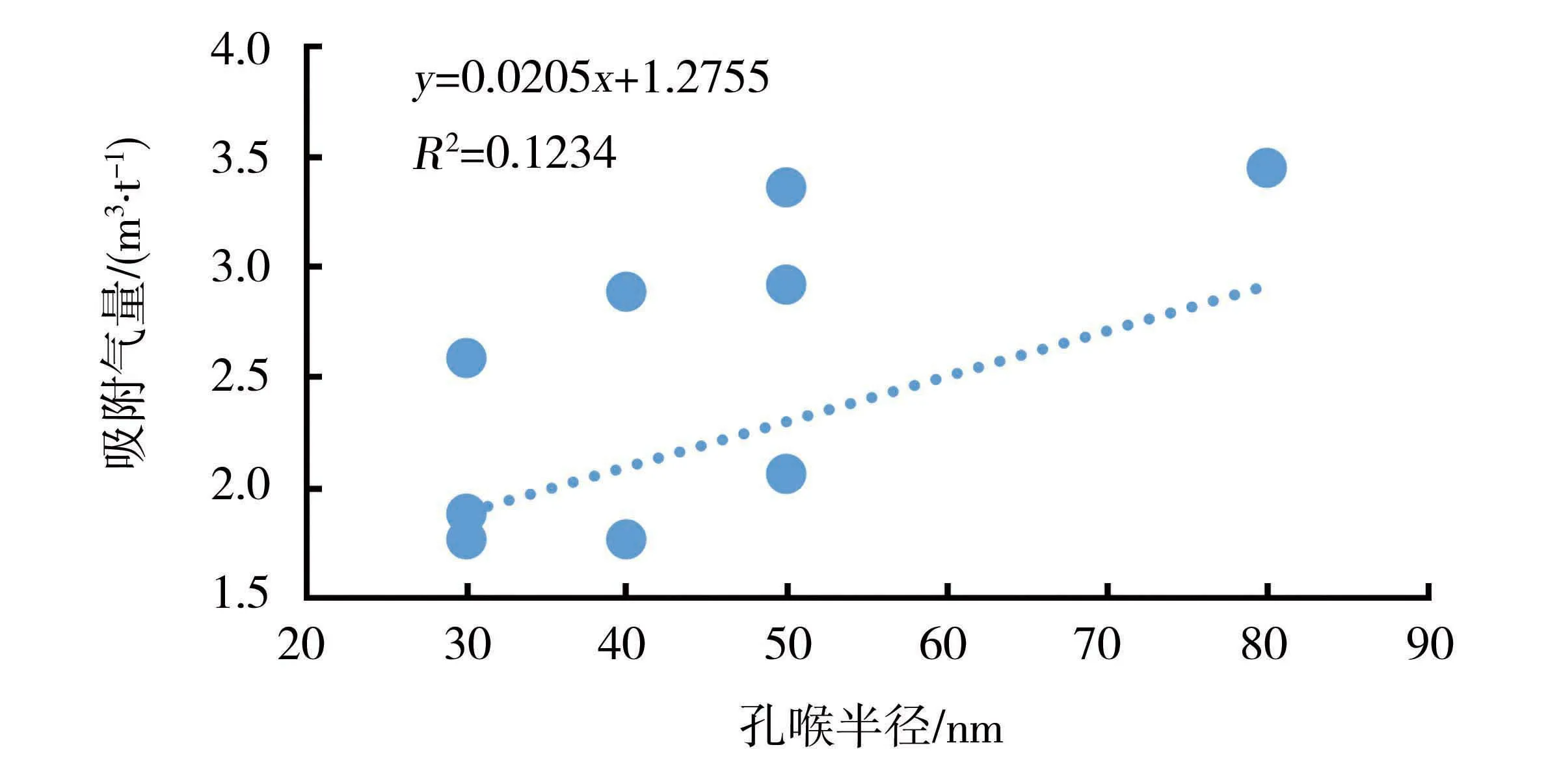

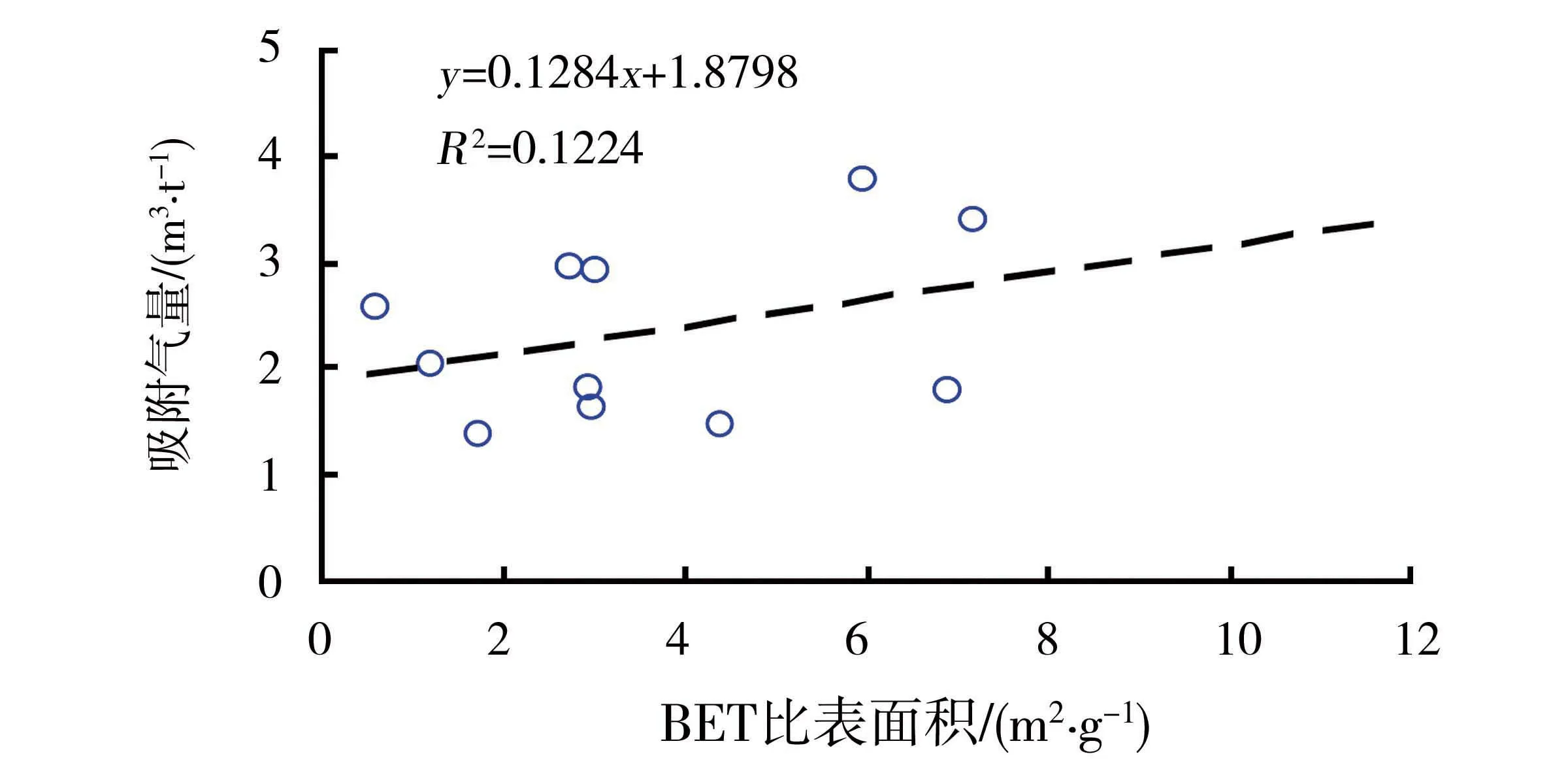

孔隙结构会随孔隙度的增大而发生变化,微孔变成中孔或者大孔隙,从而使孔隙内表面积也增大,直接影响吸附气量的大小。实验测试分析表明,孔喉半径和比表面积均与吸附气量总体呈正相关关系,拟合系数(R2)分别为0.1234和0.1224(图4、图5),说明页岩孔喉半径和BET比表面积对页岩吸附性能有一定影响。

图3 页岩BET比表面积分布直方图

图4 孔喉半径和吸附气含量关系

图5 BET比表面积和吸附气含量关系

3.1.2有机碳含量

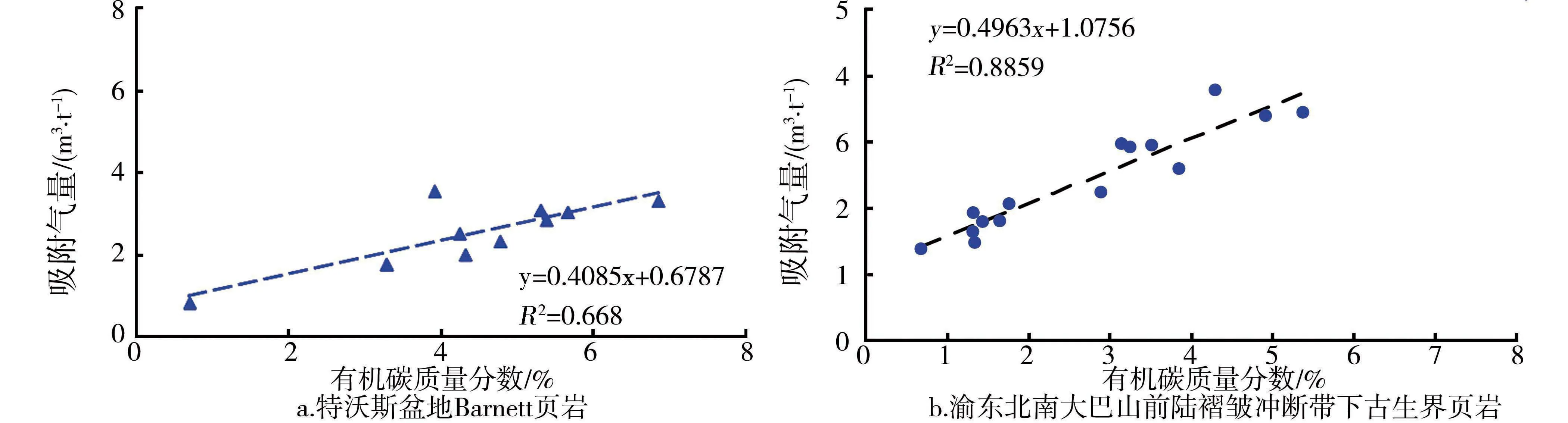

页岩有机质除了是页岩气的生烃基础,还能提供大量纳米级的微孔隙。实验分析表明,有机碳含量和页岩吸附气含量有很好的正相关关系,拟合系数(R2)高达0.8859(图6),吸附气含量随有机碳含量的增加而增加,有机碳含量是页岩吸附气含量的一个重要主控因素。

3.1.3总烃含量

图6 有机碳含量和吸附气含量关系

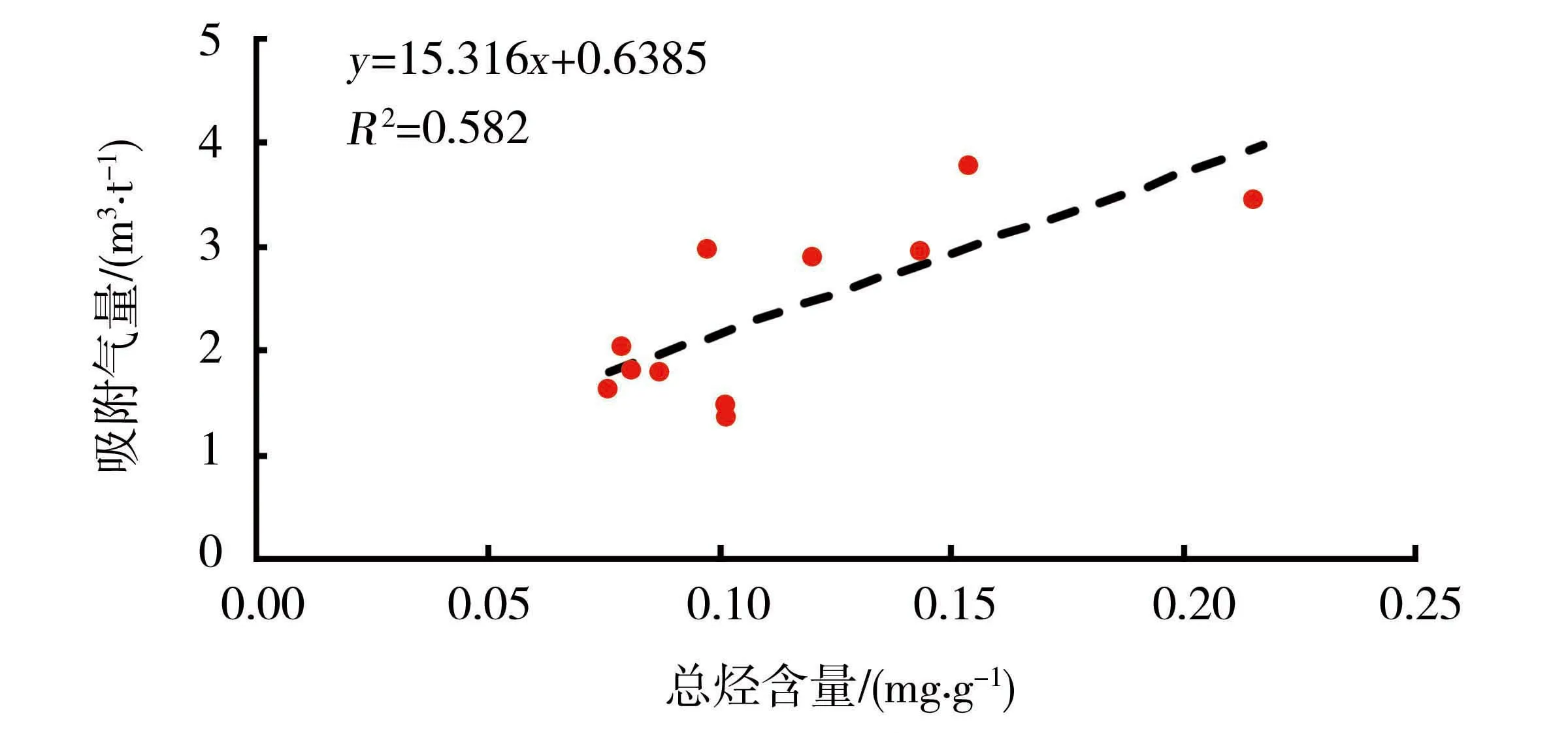

岩石热解的总烃含量代表了页岩的生烃潜力,渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩样品的岩石热解和等温吸附实验测试分析表明,页岩吸附气含量与总烃量呈较好的正相关关系,拟合系数(R2)为0.582(图7),表明页岩总烃含量是页岩吸附气含量的重要影响因素之一。

图7 总烃含量和吸附气含量关系

3.1.4矿物含量

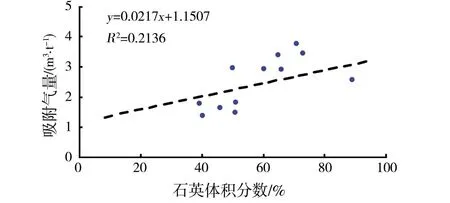

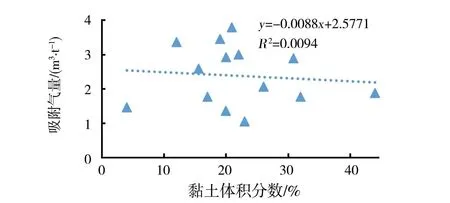

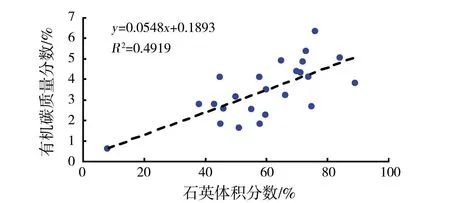

根据X射线衍射分析结果,渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界黑色页岩石英体积分数(7%~95%,平均58%)和黏土矿物(4%~49%,平均22.7%)含量较高,通过吸附气量分别与石英和黏土矿物含量间相关性分析发现,吸附气量与石英含量呈正相关性(图8),而与黏土矿物含量无明显相关性(图9)。造成这种现象可能的原因是在渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带沉积演化过程中,长期剧烈构造运动造成了黏土矿物被压实和胶结严重,矿物颗粒彼此紧密相连,导致黏土矿物晶内微孔减少,降低了黏土矿物的吸附能力[15];而下古生界黑色页岩主要为浅-深海陆棚沉积,生物残体为海相页岩提供了充足的硅质沉积,同时硅质含量和有机碳含量呈较好的正相关性(图10),表明硅质含量的增加有利于有机质含量的增加。

图8 石英含量和吸附气含量的关系

图9 黏土含量和吸附气含量的关系

图10 石英含量和有机碳含量的关系

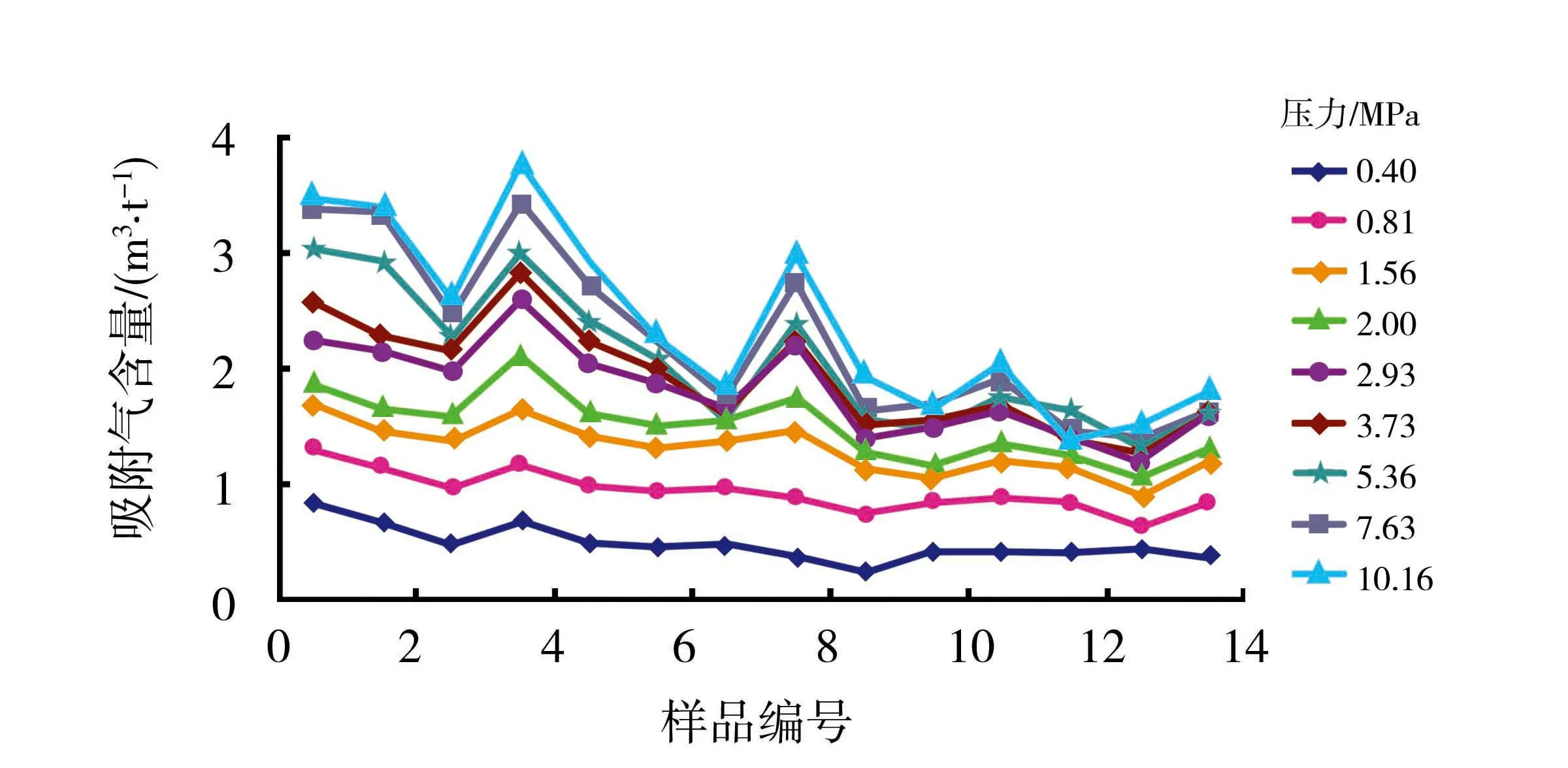

3.1.5地层压力

渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界不同页岩样品等温吸附曲线表明,页岩吸附能力与压力呈正相关性,压力越大页岩吸附甲烷能力就越强。当压力为0.4 MPa时,吸附量为0.25~2.12 m3/t,平均为0.4 m3/t;当压力为5.36 MPa时,吸附气量为1.31~3.05 m3/t,平均为2.08 m3/t;当压力为10.16 MPa时,吸附气量为1.38~3.78 m3/t,平均为2.3 m3/t(图11)。因此,压力是页岩吸附气含量的重要控制因素。

图11 不同压力下吸附气含量变化

3.2游离气影响因素分析

页岩的矿物成分比较复杂,主要为石英、黏土和碳酸盐岩矿物,除此之外还含有长石、云母等碎屑矿物和自生矿物,并具有很强的非均质性。不同矿物颗粒间的孔隙、喉道、晶洞和裂缝组成复杂的多孔系统,并具有网格状有限联通的特征[16],这些孔隙是页岩游离气的主要储集空间,孔隙度大小直接控制着游离气的含量。此外温度、压力等外部条件在一定范围内影响着页岩游离气含量。

3.2.1石英矿物含量

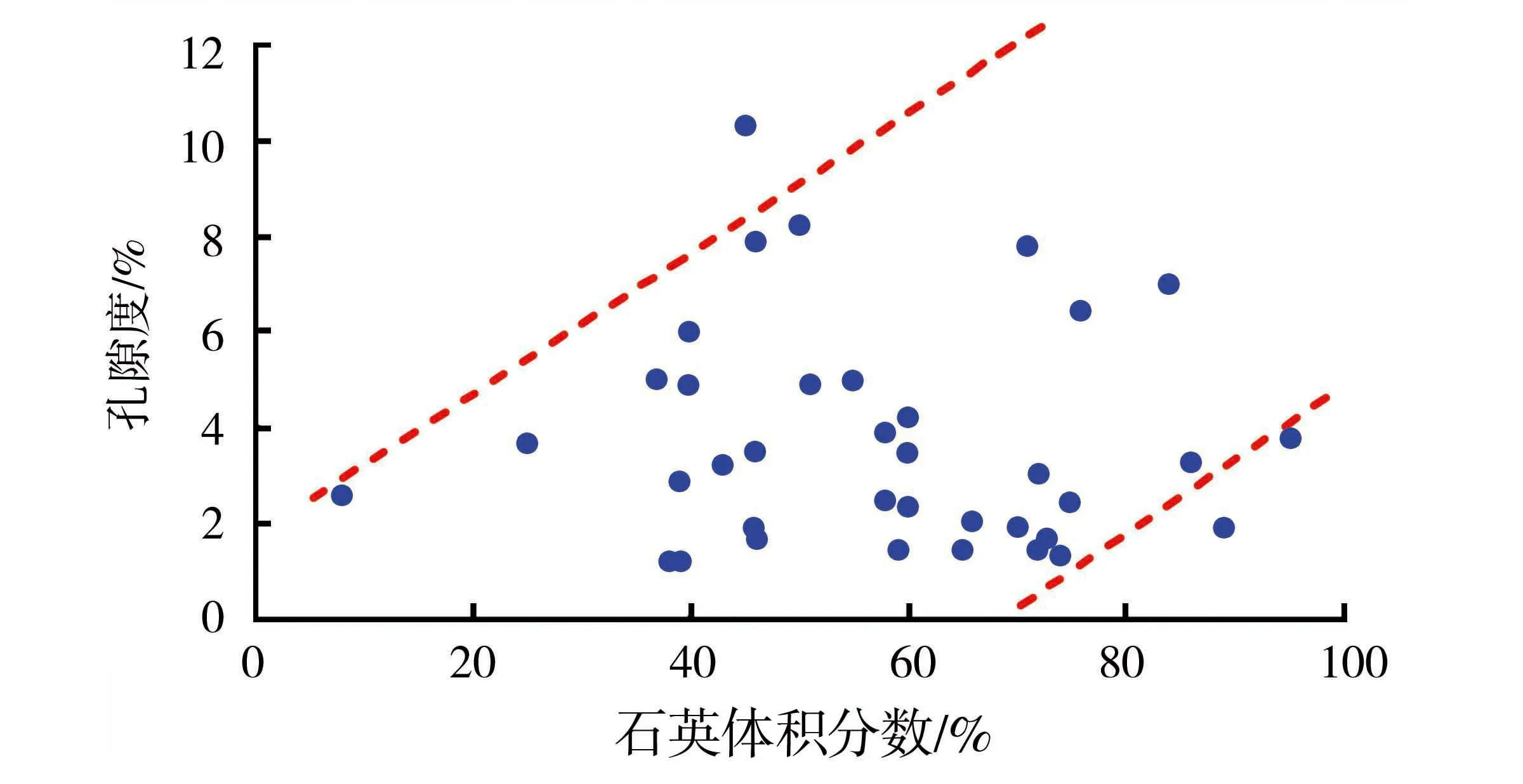

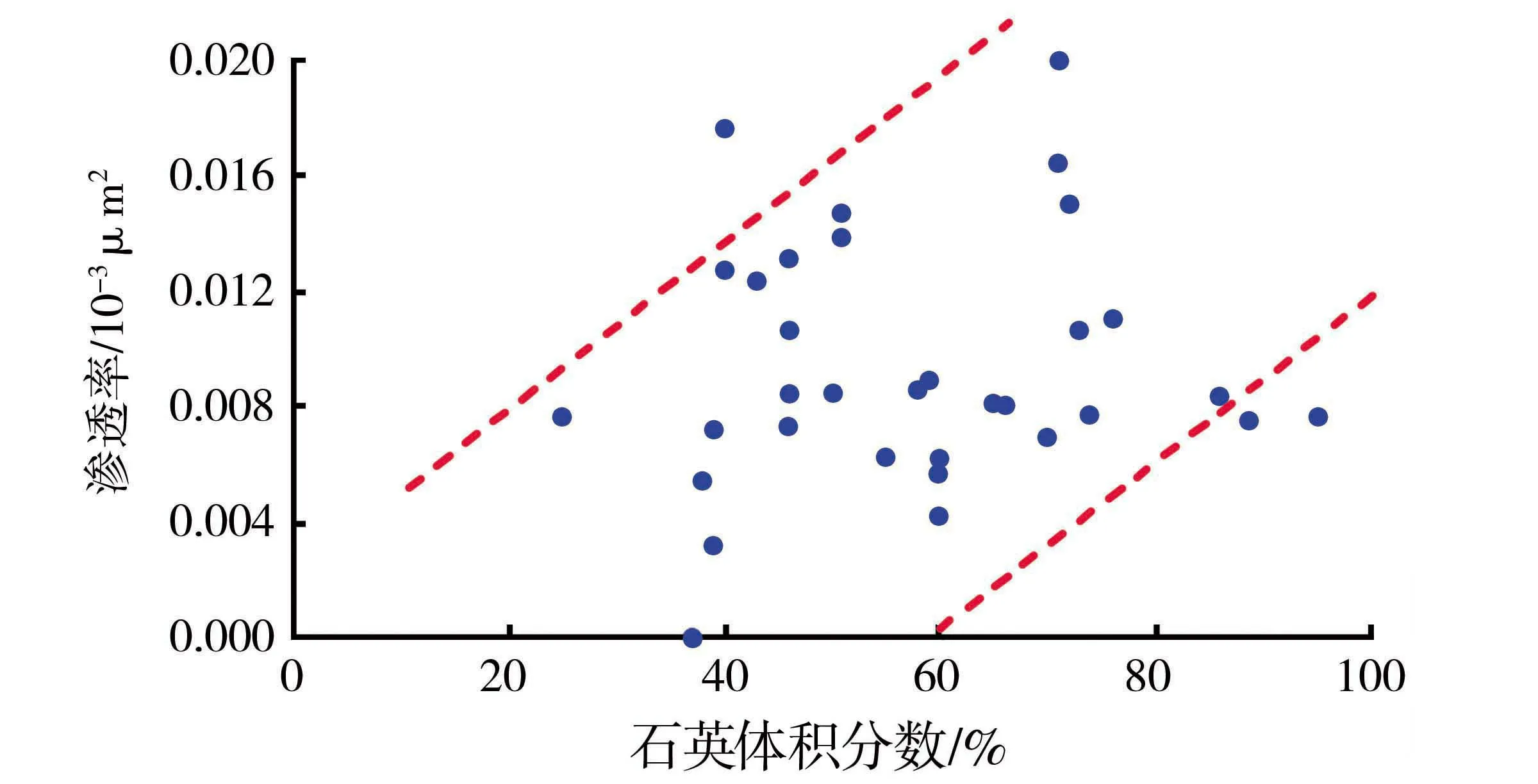

石英颗粒为刚性颗粒,不易变形,在沉积压实、压溶过程中形成颗粒支撑,不易受压变形溶蚀,从而能有效保护岩石颗粒支架结构和原生孔隙结构,保存原生孔隙。分析研究表明,渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩的储层物性与石英矿物含量成明显正相关性(图12、图13),说明石英矿物含量越高,为游离气提供的储集空间也越大。

图12 石英含量和孔隙度的关系

图13 石英含量和渗透率的关系

3.2.2黏土矿物含量

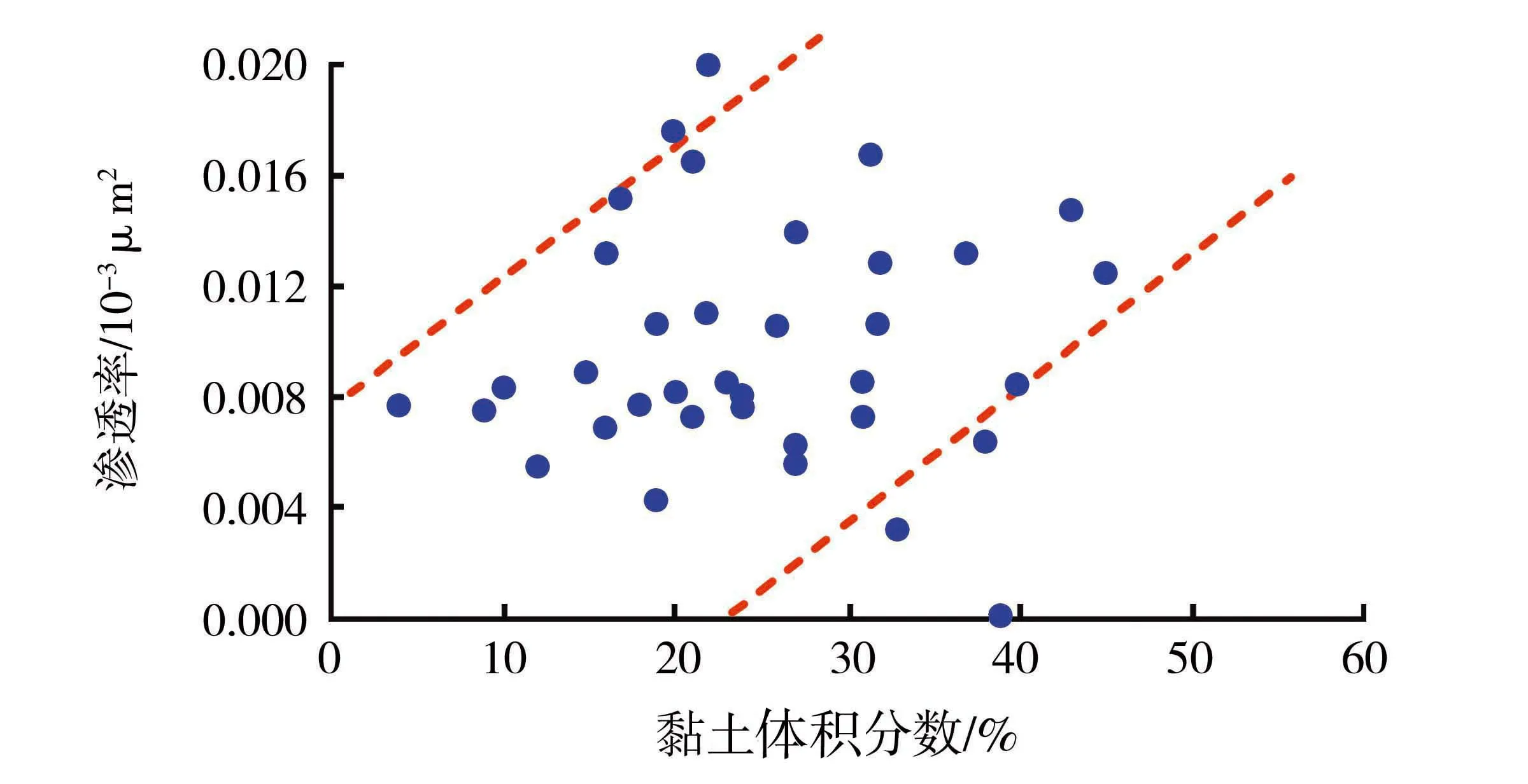

页岩黏土矿物(高岭石、伊利石、绿泥石、伊/蒙混层)晶间微孔增加了页岩的孔隙空间,这些黏土矿物晶间微孔对储层物性具有改善作用。渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩储层物性与黏土矿物含量呈正相关性(图14、图15),表明黏土矿物含量越高,为游离气提供的储集空间也越大。

图14 黏土矿物含量和孔隙度的关系

图15 黏土矿物含量和渗透率的关系

3.2.3碳酸盐矿物含量

渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩储层的碳酸盐体积分数为0~74%,平均8.6%,在页岩沉积成因中,碳酸盐岩方解石充填粒间孔隙和微裂缝,起到一定的胶结作用,降低了页岩孔隙度,从而影响页岩游离气含量。分析研究表明,随碳酸盐矿物含量的增加,页岩储层物性变差(图16、图17)。

4 结论

(1)渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界两套页岩储层以吸附气为主,80%以上页岩吸附气量为2~4 m3/t;下寒武统水井沱组黑色页岩吸附气量为1.38~2.05m3/t,平均1.67m3/t;上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组黑色页岩吸附气量为1.82~3.78 m3/t,平均2.80 m3/t,均表明具有较好的勘探前景。

图16 碳酸盐岩含量和孔隙度的关系

图17 碳酸盐岩含量和渗透率的关系

(2)页岩的微孔隙孔喉半径和比表面积、有机碳含量、总烃含量、矿物含量、地层压力是页岩吸附气含量的影响因素。渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩吸附气含量与页岩有机碳含量、总烃含量、石英矿物含量、地层压力有明显的正相关性,是影响该地区下古生界岩页气含量的主控因素;孔喉半径和比表面积与页岩吸附气含量有一定的正相关性,而黏土矿物含量与页岩吸附气含量无明显相关性。

(3)页岩的矿物含量影响游离气的储集空间,渝东北南大巴山前陆褶皱冲断带下古生界页岩的石英和黏土矿物含量增加能为游离气提供更大的储集空间,碳酸盐矿物含量增加则会降低页岩的储层物性。

[1]董大忠,皱才能,杨桦,等.中国页岩气勘探开发进展与发展前景[J].石油学报,2012,33(增刊):107-114.

[2]许坤,李丰,姚超,等.我国页岩气开发示范区进展与启示[J].石油科技论坛,2016,34(1):1-6.

[3]李玉喜,乔德武,姜文利,等.页岩气含气量和页岩气地质评价综述[J].地质通报,2011,30(2~3):308-31.

[4]Rick Lewis, David Ingraham, Marc Pearcy, et al. New evaluation tchniques for gas shale reservoirs[C].Reservoir Symposium,2004,Schlumberger.

[5]薛冰,张金川,杨超,等.页岩含气量理论图版[J].石油与天然气地质,2015,36(2):339-346.

[6]聂海宽,张金川.页岩气聚集条件及含气量计算——以四川盆地及其周缘下古生界为例[J].地质学报,2012,86(2):349-360.

[7]吴艳艳,曹海虹,丁安徐,等.页岩气储层孔隙特征差异及其对含气量影响[J].石油实验地质,2012,37(2):231-236.

[8]邢翔,胡望水,吉林,等.基于等温吸附实验的页岩吸附气含量计算新方法[J].科学技术与工程,2013,13(16):4659-4662.

[9]石文睿,郭美瑜,张建平,等.页岩吸附与解吸气量实验研究[J].录井工程,2015,26(1):9-12.

[10]刘树根,李智武,刘顺,等.大巴山前陆盆地-冲断带的形成演化[M].北京:地质出版社,2016:23.

[11]李智武,刘树根,罗玉宏,等.南大巴山前陆冲断带构造样式及变形机制分析[J].大地构造与成矿学,2006,30(03):294-304.

[12]王胜,余平,刘斌,等.渝东北盆外山区域水井沱组页岩气储集层特征分析[J].录井工程,2015,26(4):57-60.

[13]武瑾,梁峰,拜文华,等.渝东北地区下志留统龙马溪组页岩气勘探前景[J].特种油气藏,2015,22(6):50-55.

[14]张志平,程礼军,曾春林,等.渝东北志留系下统龙马溪组页岩气成藏地质条件研究[J].特种油气藏,2012,19(4):25-28.

[15]毕赫,姜振学,李鹏,等.渝东南地区龙马溪组页岩吸附特征及其影响因素[J].天然气地球科学,2014,25(02):302-310.

[16]李明诚.油气运移基础理论与油气勘探[J].地球科学:中国地质大学学报,2004,29(4):379-383.

编辑:王金旗

1673-8217(2016)04-0018-05

2016-03-10

陈朝刚,高级工程师,工学博士,1978年生,2005年毕业于西南石油大学油田开发工程专业,现从事页岩气勘探开发技术研究工作。

重庆市科委前沿与应用基础研究项目“页岩气藏体积压裂水平井非线性渗流理论及流-固耦合综合模型研究”(编号:cstc2015jcyjA90014);重庆市教委科学技术研究项目“页岩气藏体积压裂水平井流-固耦合流动规律及数值试井方法研究”(编号:KJ1501315);中国石油科技创新基金研究项目“基于裂缝变形机理的页岩气藏体积压裂水平井流体流动规律研究” (编号:2015D-5006-0207)。

TE112

A