武汉新港至洋山港江海直达船海洋污损生物附着分析

2016-08-24常江凡白秀琴袁成清

常江凡,白秀琴,b,袁成清,b

(武汉理工大学,a.国家水运安全工程技术研究中心可靠性工程研究所;b.船舶动力工程技术交通行业重点实验室,武汉 430063)

武汉新港至洋山港江海直达船海洋污损生物附着分析

常江凡a,白秀琴a,b,袁成清a,b

(武汉理工大学,a.国家水运安全工程技术研究中心可靠性工程研究所;b.船舶动力工程技术交通行业重点实验室,武汉 430063)

针对武汉新港至洋山港这一典型航线的江海直达运输船,调查船舶航行水域盐度的差异和洋山港水域的主要海洋污损生物种类,结合船舶浸水部位的区域特性以及江海直达船的结构特点,得出江海直达船不同部位海洋污损生物的附着情况,并对硅藻、网纹藤壶和僧帽牡蛎这三种主要污损生物的生长特性和附着机理进行了分析,以期为江海直达船的防污损提供一些理论依据。

江海直达船;污损生物;船体表面;盐度;防污

近年来随着武汉新港和上海洋山港的崛起,武汉地方政府部门对于江海直达业务的支持,以及2014年《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》的出台,长江水系江海直达业务进入蓬勃发展时代。武汉新港至洋山港江海直达外贸集装箱航线已成为武汉新港航运服务的生命线,实现了与处于国际黄金海运带的洋山港对接。然而航运业每年由生物污损造成的损失非常大,目前对于远洋船舶污损状况及相应防污措施的研究已相对比较成熟,但对于江海直达运输船生物污损的研究较少。江海直达运输船由于其航线的特殊性,以及船体本身结构的独特性,生物污损情况与远洋船舶有一定差异。本文针对武汉新港至上海洋山港这一特定航线上的江海直达船进行海洋污损生物附着情况分析,以期为江海直达船的防污提供理论基础。

1 水域划分及洋山港水域典型污损生物

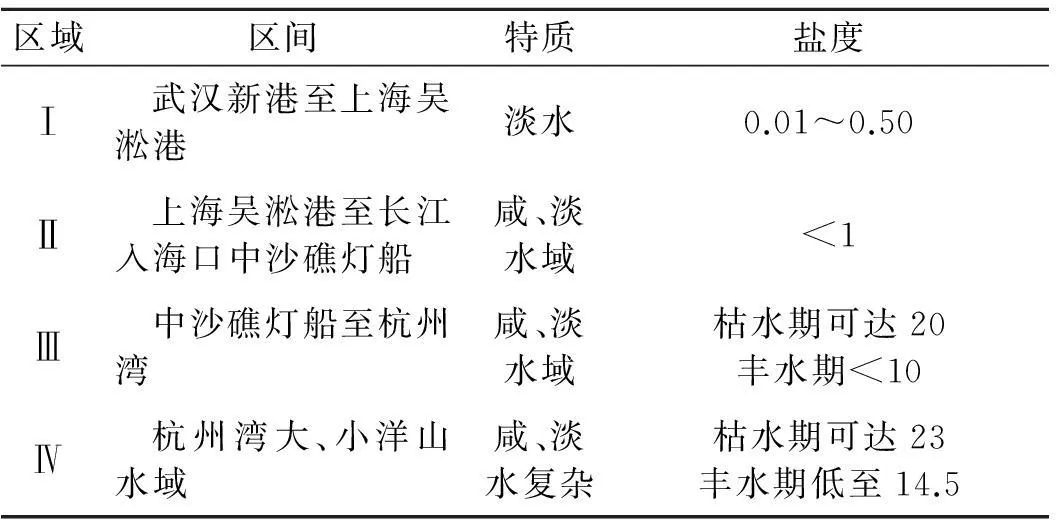

全世界海洋污损生物有4 000多种,我国各海域主要污损生物约有2 000多种,海洋污损生物分布地域性差异明显,不同航线船舶附着的主要污损生物种类差异较大[1-3][4]61。航行水域的盐度是影响船舶污损生物栖息、繁殖的主要因素之一。根据盐度的不同,武汉新港至上海洋山港江海直达船航线所经水域可划分为4个区域[5-6]。

表1 武汉新港至上海洋山港长江水域区域划分

通常,武汉新港至洋山港江海直达船在第Ⅰ和第Ⅳ水域(洋山港水域)停泊时间较长。第Ⅰ水域为淡水,海洋污损生物难以存活,但存在多种淡水污损生物,由于目前国内外对于污损生物的研究基本上是针对海洋污损生物,且淡水污损生物对船舶危害相对于海洋污损生物要低许多,故本文暂不考虑淡水污损生物。第Ⅱ和第Ⅲ水域船舶只是正常航行经过,在船舶正常航行时,水流的冲刷使污损生物很难附着。海洋污损生物的附着主要是在第Ⅳ水域,武汉新港至洋山港特定航线的江海直达船附着的海洋污损生物应以洋山港水域主要污损生物为主,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ水域盐度的差异会对附着在其表面海洋污损生物的生长产生巨大的影响。

孙玲霜对洋山港水域的浮游植物进行了调查研究[6],在洋山港码头海域、港区航道海域和港区近岸海域共采集到浮游植物292种,隶属于7门,分别为硅藻门、甲藻门、绿藻门、蓝藻门、金藻门、裸藻门和黄藻门。在藻类的各大门类中,硅藻门、绿藻门、褐藻门、红藻门和蓝藻门在污损生物中具有实际意义[4]271,在洋山港水域出现了硅藻门、绿藻门和蓝藻门这3种,其中硅藻门在洋山港水域中全年均占浮游植物总种类数的80%以上,绿藻门和蓝藻门均不足3%,硅藻门为主要浮游污损生物。

王宝强[7]采用码头水泥柱桩采样统计的方式对洋山港码头潮间带污损生物进行了调查研究,采样统计结果表明,洋山港码头污损生物种类较少,群落结构单一,污损生物的数量和密度在不同潮区有明显差异,高潮区最低,随着潮位的降低逐渐升高,低潮区时达到最高。洋山港码头水域高潮区主要污损生物是白脊管藤壶、短滨螺和东方小藤壶,中潮区污损生物的优势种为网纹藤壶和僧帽牡蛎,但是优势并不明显,低潮区群落组成仍以网纹藤壶和僧帽牡蛎为主。船舶在水中的状态与码头水泥柱桩不同,船舶的浸水部位只与载重有关,而与潮汐无关。船舶在吃水不变的情况下其浸水部位不会随着潮位的变化而改变,而码头水泥柱桩的浸水部位随着潮位的变化而变化,故船舶吃水线类似与码头水泥柱桩的低潮位,因此码头水泥柱桩上高潮区、中潮区的污损生物对于船舶污损没有实际意义,只有低潮区及其以下的污损生物才会对船舶进行实质性的附着污损。故洋山港码头船舶污损生物主要是僧帽牡蛎和网纹藤壶。

对于洋山港海域污损生物的调查方式研究者采用的是挂板方式[8]。挂板分为月板、季板、半年板、年板和累计板,其中累计板挂板时间是4月至翌年3月。统计结果表明,4月至6月累计板上污损生物的覆盖面积和湿重并不大,软体动物类和甲壳类污损生物湿重所占的比例也较小,从7月开始软体动物类和甲壳类污损生物湿重所占的比例开始急剧增长,累计板上污损生物的覆盖面积和湿重也急剧增大,8月时甲壳类和软体动物类污损生物湿重所占比例达到80%以上,此时污损生物湿重已达到423 g/m2,覆盖面积达到88.5%,此后直至翌年3月甲壳类和软体动物类污损生物湿重比例稳定在80%以上。可见,甲壳类和软体动物类污损生物是洋山港海域的主要污损生物,而网纹藤壶和僧帽牡蛎分别是甲壳类和软体动物类污损生物占绝对优势的种群。

以上研究表明,洋山港水域对船舶产生附着污损的主要浮游污损生物是硅藻门,主要大型污损生物是网纹藤壶和僧帽牡蛎。

2 武汉新港至洋山港江海直达船污损状况

船体不同区域因其浸水情况不同,污损情况不相同。如水线带附着的污损生物以藻类为主;船底部位则以贝壳类、藤壶类和软体动物为主,还会有一些水螅、牡蛎、苔藓虫等固着生物;舵和螺旋桨处附着的主要是一些粘附能力极强的藤壶,还有一些苔藓虫、牡蛎和龙介虫等。依据船舶水线将船体表面划分为不同的区域,船舶水线区域示意见图1,其中A区域为结构水线和设计水线之间的区域,B区域为设计水线和轻载水线之间的区域,C区域为轻载水线和基线之间的区域。

图1 船舶水线区域示意

船舶下水后船体表面就会吸附有机物,然后是微生物附着、生物膜形成,以及大型污损生物附着[9]。生物膜具有脱吸附作用,中低速流体的切应力有利于生物膜生长,高速流体的切应力可以提高生物膜的脱吸率[10],不利于污损生物附着。因此,船舶污损生物附着主要发生在船舶低速航行和在港湾码头停泊期间。

A区域只有在重载情况下才会浸入水中,其他载重情况都是在水面以上,其浸水情况类似于码头水泥柱桩的高潮区,与码头水泥柱桩的不同之处在于其在重载情况下浸入水中时船舶基本处于航行状态,故此区域生物污损情况比码头水泥柱桩好得多,基本不会附着大型污损生物。B区域的浸水情况类似于码头水泥柱桩中潮区,在大部分航行时间是浸没于水中,但是船舶航行时不利于污损生物附着,在船舶系泊期间船舶一般是没有装载货物的,此时B区域处于水面以上,已附着的污损生物因日晒缺水会大量死亡,故此区域海洋生物污损情况比码头水泥柱桩要好得多,大型污损生物附着较少。C区域在整个船舶营运期间一直浸没于水中,浸水情况类似于码头水泥柱桩低潮区,此区域是海洋污损生物附着的主要部分。

江海直达船因其航线的特殊性,设计成浅吃水肥大船型,其方形系数高于海船,远洋货轮的方形系数一般在0.70~0.78之间[11]6,江海直达船的方形系数一般在0.80~0.84之间[12]。

船舶航行时,因水具有粘性,沿船体表面会形成一层边界层,边界层的厚度从艏至艉逐渐增厚[13]。因艏部边界层较薄,且江海直达船的方形系数较大,艏部水线进角大,对来流产生阻塞作用,使船艏附近水流流速降低,压力增大,水流流经艏部船体表面的切应力更加直接的作用于船体表面,使得艏部的生物膜和附着生物更易脱附,因此污损生物在江海直达船艏部比海船更加容易脱附。另外,江海直达船长宽比较小,船体较为丰满,在较丰满船舶艉部常会产生漩涡,使得表面压力下降[11]154,切应力降低,且艉部边界层最厚,因此相对于海船江海直达船的艉部更有利于污损生物附着生长。图2为“国裕10号”江海直达船生物污损情况,图中可以明显反映出艉部生物污损情况比艏部严重的多。

图2 “国裕10号”生物污损情况

注:“国裕10号”总长135 m,型宽22.6 m,型深8.6 m,是12 000 t级江海直达散货船,运营于国内沿海至长江中、下游航线,主要运输矿石、煤炭、粮食等,隶属于武汉江裕海运发展有限公司。

武汉新港至洋山港江海直达船航经4个水域,盐度的差异会对已附着的污损生物的生长产生巨大影响。海船进江在淡水水域停泊几天,大量的海洋污损生物会自然死亡,这也是常用的减少海洋污损生物附着的方法。武汉新港至洋山港江海直达船船体表面的污损生物在洋山港水域进行附着后,一旦船舶进入长江内淡水水域,所附着的海洋污损生物就会大量死亡脱落。因此,海洋污损生物在武汉新港至洋山港江海直达船舶上总体的污损程度远远低于海船的污损程度。

3 武汉新港至洋山港江海直达船附着的典型污损生物

洋山港水域典型污损生物有硅藻、网纹藤壶和僧帽牡蛎。硅藻是生物膜上早期附着种群之一,参与生物膜的形成[14],与细菌形成互利关系,共同促进生物膜生长[15]。硅藻为单细胞藻类,自养型生物,通过光合作用将海水中的无机物转化为自身需要的有机物,是微型污损生物的一个主要类群。海洋中硅藻种类多,适应能力强,分布广。九江口及厦门湾附着硅藻调查结果显示盐度从1至接近30的水域均有硅藻分布,且从低盐至高盐呈现种类越来越多的态势,广盐种和海水种居多[10]93。例如,硅藻门中的纤细角毛藻对盐度的适应范围为5-35[16]。硅藻在船体附着后会分泌胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substances)[17],使之在船体表面形成群体。洋山港水域硅藻有200多种[7]57,其中的广盐种在武汉新港至洋山港江海直达船上附着后航经不同盐度的水域后不会全部死亡。硅藻需要进行光合作用以满足自身的需要,在船舶轻载水线以下因光线原因不利于硅藻生长,特别是在船舶进入长江内河水域后水的透明度急剧降低,更加不利于其生长,设计水线和轻载水线之间B区域是硅藻的主要附着区域。

藤壶和牡蛎是海洋中分布较广的大型污损生物,一般认为这种大型污损生物的附着发生在生物膜形成以后,也有学者认为藤壶本身就能直接附着在船体表面[10]208,但是生物膜的形成对于藤壶和牡蛎的附着起着促进作用是毋庸置疑的。因为生物膜形成后会使船体表面失去光泽,生物膜中的一些细菌可以提高介质的碱度,利于碳酸钙沉淀,而且生物膜中的硅藻可以作为藤壶和牡蛎的食物来源[18]。

藤壶的生活史分为2个主要阶段:浮游生活阶段和固着生活阶段。藤壶的幼虫无节幼体是浮游生活阶段,而后发育成为腺介幼体,腺介幼体在合适的表面吸附、固定,称为暂时粘附[19]。若物体表面适合附着,腺介幼体则会由暂时粘附转变为永久性粘附。在暂时性粘附阶段,腺介幼虫的附着力大约能承受1.852 m/s的水流冲击[10]16,约相当于3.6 kn,江海直达船航速范围是11.0~12.5 kn[20],腺介幼虫在暂时性粘附阶段很容易被船舶航行时水流的切应力冲掉,特别是船舶艏部。腺介幼虫选定附着地点后,释放出腺介幼虫胶,形成永久附着。固着后的腺介幼体要经历脱去背甲并生长出藤壶壳的变态过程。进入永久性粘结阶段的腺介幼虫分为2种情况,一是其完成了变态过程长出了藤壶壳;二是还没有完成变态过程没有长出藤壶壳。

船舶在洋山港水域停泊时间越长,长出藤壶壳的就越多。船舶航向武汉时,水中盐度逐渐降低,环境越来越不适合其生长发育,特别是进入长江内淡水水域,腺介幼虫以和已完成变态的网纹藤壶会大量死亡。未完成变态的腺介幼虫死亡后会腐烂,因水流切应力引起的生物膜脱吸附作用而脱离,完成变态的网纹藤壶死亡后其外壳继续附着在船体上,因腺介幼虫胶和藤壶胶粘性极强,水流切应力并不能导致大量藤壶壳脱附,船体上附着的是较小的藤壶壳。经年累月的积累,船体上小网纹藤壶壳越来越多,其附着量的增长符合阻滞增长模型。牡蛎的繁殖方式分为幼生型和卵生型,僧帽牡蛎属于卵生型牡蛎,其把成熟的生殖细胞直接排出体外,精子和卵子在海水中受精,经过一段时间的浮游期便附着在物体上变态成成体[10]30。即将固着的牡蛎幼虫可以用足在船体上爬行,遇到合适的地方便放出足丝,使自己固着在船体表面,等到把左壳安妥好便从体内释放出胶粘物质,完成附着。僧帽牡蛎在附着时就具备完整的石灰质外壳,水域盐度的变化对僧帽牡蛎的影响比网纹藤壶小。在江海直达船进入长江内淡水水域后,僧帽牡蛎同样会大量死亡,由于僧帽牡蛎在附着时就长有完整的石灰质外壳,死亡后的外壳一部分会因水流切应力而脱附,另一部分继续附着在船体上,经长时间的积累,其附着情况与网纹藤壶相似。

关于网纹藤壶和僧帽牡蛎对盐度的适应性,黄宗国[10]98于1985年在珠江口和香港海域浮标调查显示,网纹藤壶从中低盐度至高盐度水域均有分布,僧帽牡蛎从中盐度至高盐度水域均有分布,在淡水水域均未发现网纹藤壶和僧帽牡蛎,并且雨季长期低盐会导致网纹藤壶大量死亡。处于低盐环境中网纹藤壶和僧帽牡蛎的石灰质外壳会在短时间内起到一定的保护作用,长期处于低盐环境就会导致死亡,并且低盐环境会抑制其新陈代谢,影响其附着和生长[21]。

较强的光线会对网纹藤壶和僧帽牡蛎的附着和生长产生不利影响,并且船舶系泊阶段船舶吃水基本在轻载水线,轻载水线和设计水线之间的B区域大部分浸没时间是在船舶正常航行时,因此网纹藤壶和僧帽牡蛎主要附着在船舶轻载水线以下的C区域。网纹藤壶和僧帽牡蛎在船舶纵向上的附着分布与硅藻一致,符合从艏至艉逐渐增多的趋势。

4 结论

武汉新港至洋山港江海直达船主要生物污损水域是洋山港水域,主要污损生物有硅藻、网纹藤壶和僧帽牡蛎。附着的网纹藤壶和僧帽牡蛎以较小的个体为主,主要分布在轻载水线以下部分,且附着量从艏至艉逐渐增多。在垂向上大型污损生物主要附着在轻载水线以下C区域,轻载水线和设计水线之间的B区域是浮游污损生物藻类的主要附着区域,也会有少量的大型污损生物附着,如藤壶,A区域极少有污损生物附着。同时,江海直达船肥大型的结构是船舶艏部产生阻塞作用不利于污损生物附着,但船舶艉部易产生漩涡却对污损生物的附着有利。

[1] 李恒翔,严岩,何宏伟,等.北部湾白龙半岛邻近海域污损生物生态研究[J].热带海洋学报,2010(3):2-6.

[2] 严涛,曹文浩.黄、渤海污损生物生态特点及研究展望[J].海洋学研究,2008(3):1-9.

[3] 南海污损生物生态研究进展[J].海洋通报,2006(1):2-7.

[4] 黄宗国,蔡如星.海洋污损生物及其防除:上[M].北京:海洋出版社,1984.

[5] 薛俊增,王宝强,吴慧仙.洋山深水港海域水环境的周年变化[C]∥首届全球华人科学家环境论坛论文(摘要)汇编,2010.

[6] 孙玲霜.洋山港浮游在植物生态学研究[D].上海:海洋大学,2012:14-56.

[7] 王宝强.洋山港码头污损生物群落结构和多样性研究[J].科技导报,2011(3):2-3.

[8] 王宝强,薛俊增,庄骅.洋山港海域大型污损生物生态特点[J].海洋学报,2012(3):3-5.

[9] DEMPSEY M J. Marine bacterial fouling: A scanning electron microscope study[J]. Marine Biology. 1981(61):305-315.

[10] 黄宗国.海洋污损生物及其防除:下[M].北京:海洋出版社,2008.

[11] 盛振邦,刘应中.船舶原理:上[M].上海:上海交通大学出版社,2003.

[12] 陶秋霞.万吨级江海直达肥大型散货船线型优化设计[J].船海工程,2009(6).

[13] 盛振邦,刘应中.船舶原理(下)[M].上海:上海交通大学出版社,2004.

[14] 闫爱菊,吴惠仙,薛俊增,等.纤细角毛藻种群增长最适培养因子研究[J]. 水产养殖,2009(4):38-41.

[15] STOODLEY P, SAUER K, DAVISE D, et al. Biofilm as complex differentiated communities[J]. Annu Rev Microb,2002(56):187-209.

[16] YEBRA D M, KIIL S,DAM-JOHANSEN K. Antifouling technology-past, present and future steps towards efficient and environmentally friendly antifouling coatings[J]. Prog Org Coat,2004(50):75-104.

[17] WETHERBEE R, LIND J L, BURKE J, et al. The first kiss: establishment and control of initial adhesion by raphid diatoms[J]. J. phycol, 1998(34):9-15.

[18] MOYSE J. A comparison of the value of various flagellates and diatoms as food for barnacle larvae[J]. Ices journal of marine Science, 1963(2):175-187.

[19] MALESHLIJSKI S, SENDRA G H, ALDRED N, et al. Imaging SPR combined with stereoscopic 3D tracking to study barnacle cyprid-surface interactions[J]. Surface science, 2016(643):172-177.

[20] 中华人民共和国国家标准.江海直达货船船型尺度系列GB/T 17872-2009[S].北京:中国标准出版社,2009.

[21] 林秀雁,卢昌义,王雨,等.盐度对海洋污损动物藤壶附着红树幼林的影响[J].海洋环境科学,2006(25):25-28.

Analysis on Marine Fouling-organism to Hull Surface of River/coastal Ship from Wuhan Newport to Yangshan Port

CHANG Jiang-fana, BAI Xiu-qina,b, YUAN Cheng-qinga,b

(a Reliability Engineering Institute, National Engineering Research Center for Water Transport Safety;b Key Laboratory of Marine Power Engineering and Technology (Ministry of Communication),Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China)

For the river/coastal ships which are sailing in the typical route from Wuhan Newport to Yangshan port, the different water salinity in this typical route and the main marine fouling-organism around Yangshan port, the bio-fouling occurrence status at the hull surface of the river/coastal ship along the shipping route is investigated, combining with the characteristics of different hull immersed parts. The growth features and adhesion mechanisms of the main marine fouling organism, including diatom, amphibalanus reticulatus and saccostrea cucullata are analyzed as well to provide some theoretical references for anti-fouling of the river/coastal ship.

river/coastal ship; fouling-organism; hull surface; salinity; anti-fouling

2016-03-30

2016-04-15

国家科技支撑计划课题(2014BAG04B01)

常江凡(1988—),男,硕士生

U672.7

A

1671-7953(2016)04-0089-05

DOI:10.3963/j.issn.1671-7953.2016.04.021

研究方向:船体表面防污技术

E-mail:496007468@qq.com