全面抗战爆发前中国经济危机再探讨

2016-08-23蒋清宏

蒋清宏

(中国社会科学院 近代史研究所,北京 100086)

(续表)

资料来源:《中国主要城市批发物价指数》,《工商半月刊》第7卷第15期(1935年)。

资料来源:财政部财政科学研究所、中国第二历史档案馆:《国民政府财政金融税收档案史料(1927-1937)》,北京:中国财政金融出版社,1997年,第413页。

资料来源:外商银行存款数据来自Thomas G. Rawski, Economic Growth in Prewar China. Berkeley: University of California Press, 1989, p.393,外商银行白银库存数据来自《民国十年来上海各银行现银存底统计表》,《中外商业金融汇报》第3卷第11期(1936年),第31页。华商银行存款、白银库存数据来自中国银行总管理处:《民国二十三年度中国重要银行营业概况研究》,1935年,第1—2页。

·专题论文·

全面抗战爆发前中国经济危机再探讨

蒋清宏

(中国社会科学院 近代史研究所,北京 100086)

20世纪30年代全面抗战爆发前,中国爆发了严重的经济危机。但学界对这次经济危机是否存在及产生的原因,仍存在诸多争论。在这些争论中,似乎最为可靠的论据就是统计数据。然而,有些统计数据只是说明“统计真实”而不能说明“历史真实”。如果仔细考察这些统计数据背后的历史信息,我们将会得出完全相反的结论。本文即着重考察这些统计数据背后的“历史真实”,从而证明全面抗战爆发前中国经济危机的史实存在,危机的原因则是国际物价结构性下跌经过银汇率传导造成中国消费品工业短暂兴盛,农产品价格下降,由此农村购买力丧失,工业品市场萎缩,工业企业陷入危机,无力清偿贷款,金融业最终也被拖入危机。

全面抗战经济危机农民购买力银行贷款消费品工业

一、 银行存款的增减与社会财富的消涨

以大萧条为背景,1930年代宏观经济学理论得以产生,从此经济学和经济史学研究具有了对经济运行整体性考量体系,在产出、就业、金融环境和价格的短期波动上,有“商业周期”的考量体系;在产出和生活水平的长期变动趋势上,有“经济增长”的考量体系。然而,近代中国经济学理论仍然没有建立起“商业周期”和“经济增长”的科学考量体系,而只是借用一些单个变量来说明一些经济现象。这种方法论的滞后严重影响了人们对近代中国经济的整体判断,以致人们对一些基本经济史实的认识长期处于“模糊”状态。全面抗战爆发前的中国经济实际上处于短期经济波动的下行期和长期变动趋势的衰退期,国民收入大量缩水,社会财富极度竭蹶。但是,潘晓霞文(以下简称潘文)不顾这些经济事实,却认为全面抗战爆发前中国社会财富仍然在增长,而其基本论据就是银行存款在增加。那么,这一论据是否可靠呢?我们先看潘文的有关论述:

吊诡的是,银根紧缩导致工商业资金紧张,却与银行存款大幅增加同步。1935年,中国银行存款766291628元,比1934年增219577725元,增幅为40.2%。交通银行1934年存款总额为236584729元,1935年为320230263元,增幅为35.3%。外地银行业绩也不俗,江苏银行1934年存款总额为11569931元, 1935年为14031770元,增长21.3%。1934年江西省存款额最高的是中央银行南昌分行,为434万余元,1935年为江西裕民银行,达2977万元,平均每家银行存款额由85万余元增至176万余元,增加一倍有余。从总体来看,全国银行存款总额也有较快增长,1932年至1934年中国银行、中央银行、交通银行等28家银行的存款数据分别是:1974097476、2418589782、2751362925元,年增幅平均在15%以上。

虽然作者并不否认全面抗战爆发前中国通货紧缩、物价下降这一客观史实,但却认为银行存款增加“表明社会财富在增长”,这一推论实际上混淆了“银行存款”与“社会财富”的概念。银行存款是商业经营活动的重要负债项目,包括“支票存款”“储蓄存款”和“同业存款”。“支票存款”是商业银行流动性最高的一项负债,其所有者一般为现代化企业,可以随时提取账户余额款项,也可以向第三方企业或个人开具支票,由第三方企业或个人凭支票到开户银行要求付款。“支票存款”在商业银行存款的比例最大。“同业存款”是商业银行为了节约利息成本的相互存款,在计算银行存款总量时应该将其刨除。与社会财富最为密切的是储蓄存款,而且多以定期存款为主。储蓄存款则是存款总量中份额最小的一部分,是货币资金由社会向金融机构的转移。具体到全面抗战爆发前,由于内地农村基本社会秩序遭到破坏,借贷资金安全性不能得到保证,农村地主、豪绅等富裕阶层长期窖藏的黄金、白银也要向城市转移,形成储蓄存款。从这个意义上讲,这一时期银行存款的增加只是表明社会财富由内地向上海等大城市的结构性转移。而且,随着农村经济破产,农产品价格和土地价格同步下降,不但种地无利可图,而且地租率也在严重下降,因此土地所有者大多变卖土地,所得现金存在大城市银行。这是土地资本向货币资本的转移,最终形成金融资本。在这种情况下,农村金融领域出现了“危机性惜贷”现象,即如马寅初先生指出的:“向日比较富有积蓄的农民和地主,以高利贷予贫农剥削为生者,亦感资金投放之不安全,转向都市银行存储,而以上海为集中之焦点。”*孙大权、马大成:《马寅初全集补编》,上海:三联书店,2006年,第254页。整体来看,这一时期银行存款的增加与银行体系外通货存量的减少是同步的,笔者曾根据白银存量的修正结果,*蒋清宏:《近代中国白银通货存量与非通货存量》,《中国经济史研究》2015年第3期。计算出这一时期“银行存款—通货比率”的上升趋势,该项比率从1930年的1.07上升到1935年的1.92。*蒋清宏:《关税、币制与经济:中美比较研究(1870—1936)》,北京:知识产权出版社,2014年,第166—167页。

因此,银行存款增加与否与社会财富增加没有必然的联系,银行存款增加并不意味着社会财富在增加,有些时候反而是社会财富在缩水的标志。况且,潘文列举的中央银行、中国银行、交通银行等国家银行以及江苏银行、江西裕民银行等省级银行,只是一些大型银行,并不包含众多的中小银行。这些大型银行存款的增加,某种程度上是建立在中小银行存款减少的基础之上的,即中小银行存款向大型银行存款的转移。对于全面抗战爆发前中小银行存款向中国银行等大型银行的结构性转移,吴承禧先生曾有精到的论述:“社会人心正在动摇,一般银行正在苦于应付的时候,中国银行却以历史的悠久与资力的雄厚向人潜诱,使一般中小银行的资金,在一个很短的时期里大批的‘逃避’到他的库房里去,这种‘釜底抽薪’的办法,自然不是一般普通银行所能忍受,其切齿叫苦,自有必然。”*吴承禧:《民国二十四年度的中国银行界》,《东方杂志》第33卷第7号(1936年)。

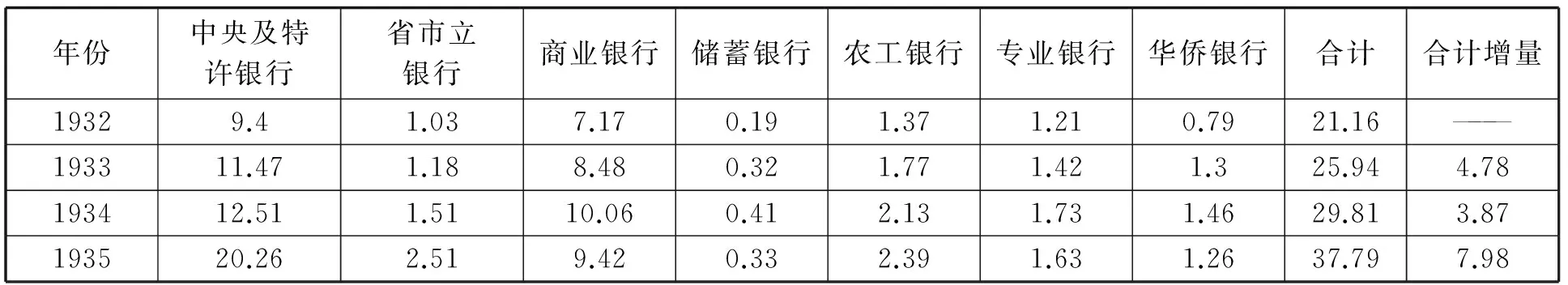

1937年出版的《全国银行年鉴》把当时银行分为7个类别,即中央及特许银行、省市立银行、商业银行、储蓄银行、农工银行、专业银行、华侨银行等。1935年,除了中央及特许银行存款大幅增加,省市立银行和农工银行存款略有增加外,商业银行、储蓄银行、专业银行、华侨银行等存款都不同程度地出现了下跌。这一年,虽然中央银行、中国银行、交通银行等3家银行存款增加达7.75亿元,但全国银行存款总额也仅增加7.98亿元,这反映了银行存款向大型银行集中的客观史实。参见表1。

表1全国银行各项存款总计

单位:亿元

年份中央及特许银行省市立银行商业银行储蓄银行农工银行专业银行华侨银行合计合计增量19329.41.037.170.191.371.210.7921.16———193311.471.188.480.321.771.421.325.944.78193412.511.5110.060.412.131.731.4629.813.87193520.262.519.420.332.391.631.2637.797.98

资料来源:中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1937年)》,1937年,第S67-72页。

那么,潘文列举的江苏银行、中央银行南昌分行和江西裕民银行的存款增加是否能够说明“社会财富在增加”呢?这又需要作具体分析。江苏银行成立于1912年,1928年加入上海银行公会。成立之初即代理江苏省省库,其银行存款增加显然是财政资金运作的结果。中央银行南昌分行是中央银行的派出机构,其分行存款总量已包含在总行之内。如果单独列出进行分析,我们知道,上世纪30年代初,国民党蒋介石在江西正致力于“剿共”,中央银行南昌分行存款增加,则是中央银行给予“剿共”费用以军事性财政垫款的结果。1934年1月15日财政部国库司致中央银行的函件,透漏了这一历史信息:“查本部(按,财政部)应发军需署一月份经临各费共计一千七百六十万元,内划拨南昌剿匪部队经费六百万元,业经开具清单商请贵行扩借在案。顷奉蒋委员长电开,南昌剿匪部队经费每月仍应划拨七百万元,等因,查该剿匪部队经费,除已拨付三百万元外,照七百万元计算,尚须四百万元,请将本月二十六日应付该署临时费洋一百万元,务请提前连同十六日期(按,“期”字似为误笔)三百万元一并汇交南昌取据报查,部函容再补奉,相应函请查照允办为荷。”*洪葭管:《中央银行史料(1928.11—1949.5)》上卷,北京:中国金融出版社,2005年,第125页。

至于江西裕民银行存款的增加,除了军事背景以外,还有地方性财政背景。据1937年出版的《全国银行年鉴》记载:1934年江西裕民银行定期存款18万元,往来存款138万,特别往来存款75万元,暂时存款22万元,共253万元;到了1935年,定期存款只有8万元,往来存款却升至185万元,特别往来存款75万,暂时存款21万,共289万元。*中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1937年)》,1937年,第17—18页。这些数据与潘文引用的景瑞《民国二十四年江西之银行业》一文所载的1935年江西裕民银行存款2977余万元大相径庭,显然是统计方法层面的原因。经查证,景瑞一文的统计数字包括江西各个县的财政收入:“加以县金库于廿四年开始分设计有八处,该行(按,江西裕民银行)本有代理省县金库之性质,以此之故,该行之存款乃呈突飞猛晋之势。该行之分支行或办事处存款最多者,为九江分行之七百三十七万元,抚州分行之四百一十二万元余元,河口分行之三百余万元,一百余万元者则有南丰、宁都、修水、上海等四处。”*景瑞:《民国二十四年江西之银行业》,江西省政府秘书处统计室:《经济旬刊》第7卷第18期(1936年)。由此可见,江西裕民银行2977万存款大多是各县财政资金,与社会财富没有多大关联。

因此,一些依据所谓确凿数据直接推理得出的结论,往往可能与历史实际情况截然相反。全面抗战爆发前,经济危机中的银行存款的增加不但不能证明此时社会财富在增加,反而可以证明在社会财富总体性缩水基础上,日益集中于大城市现代金融机构的社会现实,而这种集中正是国民政府成功实施中交改组、法币改革的物质基础。“统计真实”与“历史真实”之间的反差不但表现在社会财富是否缩水方面,还表现在贸易方面,即表面看起来反映贸易活跃的数据,实际上反映了贸易萧条。

二、 国内外贸易的“统计真实”与“历史真实”

经济危机往往伴随着国内外贸易的急剧衰退,由此引发社会财富的极度缩水。由于20世纪30年代上海是国内外商品的集散地,上海与内地的贸易关系往往成为学界考察中国经济活跃程度的重要指标,潘文也论述了当时上海与内地的贸易关系:

表面上看,这些“统计真实”数据可以说明经济危机期间国际贸易好转与国内贸易活跃的趋势,但实际上这仍然是一种误判。事实是,国际贸易与国内贸易是相互渗透的,因此,我们考量“历史真实”,必须将两者综合起来进行考察。

我们先看当时内地经济活跃趋势问题。显然,潘文把这一时期“上海往来内港吨数”的增长,作为国内经济活跃的核心论据。但是,它能不能作为验证内地经济是否活跃的论据还存在着巨大的讨论空间。首先,需要弄清“通商口岸”与“内港”的基本区别。“通商口岸”的概念和含义无需赘言。“内港”则是相对“通商口岸”出现的特有名称,泛指“非通商口岸”的“内地河港”。据《内港行轮章程》载:“中国内港嗣后均准在口岸注册之华洋各项轮船任便按照后列之章往来,专作内港贸易,不得出中国之界,前往他处内港二字,即与烟台条约第四端所论内地二字相同。”*立法院编译处:《中华民国法规汇编》,上海:中华书局,1933年,第517页。可见《烟台条约》所称“内地”即指“内港”。可以断定,潘文所引之内港就是指内地河港。具体到上海附近,内地河港大致限于长江、黄浦江、大运河等河港。笔者认为,上海港与内港之间的轮船“吨数”并不足以说明内地经济是否活跃。因为通商口岸之间的埠际贸易量、铁路运输量、公路运输量、航空运输量等才是反映内地贸易状况的基础数据。而且,上海港“往来内港吨数”也并不是船载货物的吨数,而是进出口商船自身所能够承载的最高限额,即“准所载吨数”。而“准所载吨数”是税务部门作为征收“吨税”的基本依据。关于这个问题吴兆莘的《中国关税史》曾给出说明:“吨税,亦称船钞,船舶准所载吨数征收之税金也。新关税则,除军舰、游船、引港船外,凡商船无大小,皆征吨税;百五十吨以上者,每吨征银四钱,百五十吨以下者,征银一钱。一度缴纳此税后,四个月期间有效,开至任何港,其期间中不须纳吨税。”*吴兆莘:《中国关税史》,台北:商务印书馆,1965年,第282页。1933年3月10日,总税务司通电亦云:“传达政府指令,自3月10日起船钞征收标准为:船舶登记吨位超过150吨者为每吨国币6角5分,150吨及以下者为每吨1角5分;同日起停止征收甲板船钞。”*《海关总税务司署通令第4584号(第2辑)》,海关总署《旧中国海关总税务司署通令选编》编译委员会:《旧中国海关总税务司署通令选编》第3卷,北京:中国海关出版社,2003年,第217、219页。而且,海关对货物实行计值征税,而不是计量征税,没有必要统计货物的重量。再者,进出口轮船装运的小麦、大米、糖、石油等商品的重量也不可能只有区区二三千万吨。因此可以肯定上文所引潘文中的“吨数”不是船载货物吨数。

再者,潘文所征引的“1933年至1935年上海港进出口总吨数分别为39325941、39879836、39564819吨(按,误引,应为39664819吨)*《上海关商船进出口只数与吨数》,《经济统计月志》第3卷第2期(1936年)。,是一项“混合数据”,即把反映外贸水平的“往来外洋吨数”与反映国内贸易水平的“往来国内口岸吨数”和“往来内港吨数”放在了一起。潘文没有把上述两个数据所表达的内容认识清楚,似乎把“往来外洋吨数”和“往来国内口岸吨数”当作了国际贸易数据,而把“往来内港吨数”一项作为内地经济是否活跃的指标。但是,考察上海与内地经济是否活跃,“往来国内口岸吨数”比“往来内港吨数”更具说服力。为了说明这个问题,我们选用1939年《经济统计月志》第6卷第1期登载的《上海关商船进出口吨数》的相关数据,这项数据分列“往来外洋吨数”“往来国内口岸吨数”和“往来内港吨数”,如表2。

表2 上海商船往来外洋吨数、往来国内口岸吨数与往来内港吨数(1926—1936年)

说明:1926—1931年往来外洋及国内口岸商船进出口吨数数字系海关造册处特行供给,其余数字均录自海关报告册。资料来源:《上海关商船进出口吨数》,《经济统计月志》第6卷第1期(1939年)。

上海港“往来外洋吨数”从1931年的19937923吨一直下降到1936年的16207205吨,反映了这一时期中国对外贸易的衰落。“往来国内口岸吨数”和“往来内港吨数”的合计数字可以作为从事国内贸易的“商船总吨数”。该项统计表明,1933—1935年间上海商船“往来国内口岸吨数”占“商船总吨数”的比例分别为80.86%、80.97%、75.30%,而“往来内港”商船吨数占“商船总吨数”的比例则分别为19.14%、19.03%、24.70%。显然,考察上海与内地的贸易关系,“往来国内口岸吨数”比“往来内港吨数”更具说服力。比如,1935年上海“往来内港吨数”比1934年增加了28.7%,却只产生126万吨“增量”;1935年上海“往来国内口岸吨数”虽然只比1934年下降了7.8%,却产生了145万吨“减量”。两项实际产生了19万吨的“减量”。1936年上海“往来内港吨数”虽然比1935年增加3.6%,产生20多万吨“增量”;“往来国内口岸吨数”减少9.23%,产生158多万吨的“减量”。综合两项实际产生138万吨的“减量”。1934、1935年共产生了157万吨的“减量”。因此,这一时期运输船舶“准所载吨数”总量是严重下降的。即使“准所载吨数”上升也不能表明市场活跃,运输量越大可能贸易额越小,因为运输量增加可能被物价水平的下滑所抵消。比如,上海港商船“往来国内口岸吨数”从1932年的16404623吨上升到1933年的17340415吨,*《上海关商船进出口吨数》,《经济统计月志》第6卷第1期(1939年)。但同期上海港的国内贸易额却从699919486元下降到650052186元。*上海银行调查处:《近三年来我国重要商埠之内国贸易》,《银行周报》第19卷第40期(1935年)。

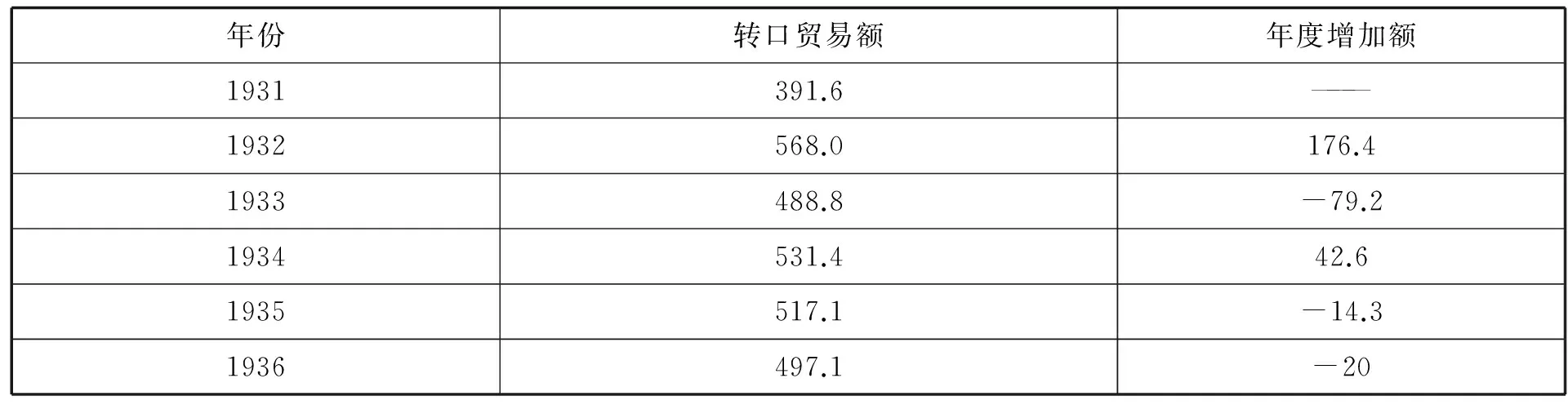

上述“统计真实”与“历史真实”的出入,也反映在一些著名经济学家的著述中,比如为了论证1934年中国国内经济的活跃,布兰特、萨金特给出了1934年埠际贸易额比1933年净增4260万元的统计数据,如表3。

表3中国埠际贸易额1931—1936年 单位:百万元(1926年币值)

年份转口贸易额年度增加额1931391.6———1932568.0176.41933488.8-79.21934531.442.61935517.1-14.31936497.1-20

资料来源:Brandt, Loren, and Sargent, Thomas J. Interpreting New Evidence about China and U.S. Silver Purchases, Monetary Economics. 23 (January 1989): 39. p.46.

上表统计数据所得出的结论似乎更加无可置辩,但实际上也是一种误判,主要原因是他们没有弄清这一时期海关统计方法出现了变更,而这种变更从1932年5月就已经开始了。关于这个现象,中国海关报告给出了解释:

转口运往外洋之土货,统计编制方法有所变更是也。查海关统计编制方法。自上年(按,1932年)五月起已有变更,即凡由沿海各埠(如上海)转运外洋之土货,原起运口岸应将其数字列入转口贸易统计之内,而转运口岸则以直接出口者计之。此项编制方法,本年(按,1933年)完全实行;因之上海直接出口贸易,激增百分之二十八,亦即长江各埠与浙瓯二口直接出口减少之数也。而本年十二月份海关进出口贸易统计月报第八表所载去今二年各关直接出口贸易货值数字(如长江各埠率皆锐减,而上海则见激增。)大相悬殊之原因,亦可瞭如指掌矣。*上海总税务司署统计科:《民国二十二年海关中外贸易统计年刊》卷1,贸易报告(附各项比较图表),1933年,第33—34页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十二年(一九三三)年刊》,台北:“国史馆”史料处印行,1982年。

针对1933年汉口转口贸易激增、出口贸易骤降的现象,海关又解释如下:

至于本埠(汉口)对外贸易之真确情形,现难推测。缘夫汉口及其他长江各埠之土货,凡由他口转运外洋者,其在原起运口岸,现均列于转口贸易统计之中,而不按直接出口贸易计算也。姑就江汉关本年(按,1933年)贸易统计观之,本埠直接出口贸易总值,由上年之国币三千二百万元,缩为七百万元;转口贸易总值,则由一万七百万元,涨为一万三千五百万元;两相比较,转口贸易增益之数,足以抵补出口贸易减少之数而有余;是则本年汉口出口贸易,在全国出口贸易总额之中,所占成分,未尝退缩也明矣。*上海总税务司署统计科:《民国二十二年海关中外贸易统计年刊》卷1,贸易报告(附各项比较图表),1933年,第25页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十二年(一九三三)年刊》。

显然,汉口“转口贸易额”由1932年的10700万元增加到1933年的13500万元,净增2800万元是汉口“直接出口贸易”向“埠际贸易”转移的结果(与此相应的则是汉口直接出口额的减少),而不是汉口转口贸易额的真实增加。如果加上“其他长江各埠”“直接出口贸易”向“转口贸易”的转移,那么,埠际贸易1934年比1933年增加4260万元完全可以得到解释。事实上,除了九江以外,1934年长江沿岸各港埠际贸易额都是下降的,如表4。

表4汉口、南京、芜湖、宜昌、九江埠际贸易额 单位:元

年份汉口南京芜湖宜昌九江193221198304828847104344282602442101351396790193323637665320422894419307381781022050758776193422724577117149629265027271598200052894156

资料来源:汉口,上海银行调查处:《近三年来我国重要商埠之内国贸易》,《银行周报》第19卷第42期(1935年);南京,上海银行调查处:《近三年来我国重要商埠之内国贸易》,《银行周报》第19卷第48期(1935年);芜湖,上海银行调查处:《近三年来我国重要商埠之内国贸易》,《银行周报》第20卷第5期(1936年);宜昌,上海银行调查处:《近三年来我国重要商埠之内国贸易》,《银行周报》第20卷第9期(1936年);九江,上海银行调查处:《近三年来我国重要商埠之内国贸易》,《银行周报》第20卷第13期(1936年)。

那么1934年九江港埠际贸易的独自“繁荣”是不是内地经济活跃的表现呢?这个问题与我们上文提到的中央银行南昌分行存款增加现象相契合,因为这一时期国民政府“剿匪”军事采购活动导致了九江港的贸易“繁荣”。统计显示,九江港埠际贸易虽然从1933年的50758776元上升到1934年的52894156元,但该港“进口土货,多为剿匪军队所购用,而以纸烟、麦粉、棉布为大宗,军鞋亦有二百六十万双。此外,输入银币,已愈一千万元,数字之巨,空前未有;亦为剿匪军队所用也。”*上海总税务司署统计科:《民国二十二年海关中外贸易统计年刊》卷1,贸易报告(附各项比较图表),1933年,第27页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十二年(一九三三)年刊》。作为重要大米输出港,1934年九江“反自西贡输入洋米一万七千公担,而自他埠运来中国米,亦有十四万二千公担之多;此外麦粉、洋糖及国产棉布,进口均增。盖为剿匪军队所购用焉。”*上海总税务司署统计科:《民国二十三年海关中外贸易统计年刊》卷1,贸易报告(附各项比较图表),1934年,第40页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十三年(一九三四)年刊》,台北:“国史馆”史料处印行,1982年。

综上论述,我们可以得出一个基本结论,那就是经济危机期间中国埠际贸易的“统计性增长”掩盖了国内贸易严重衰退的“历史真实”。

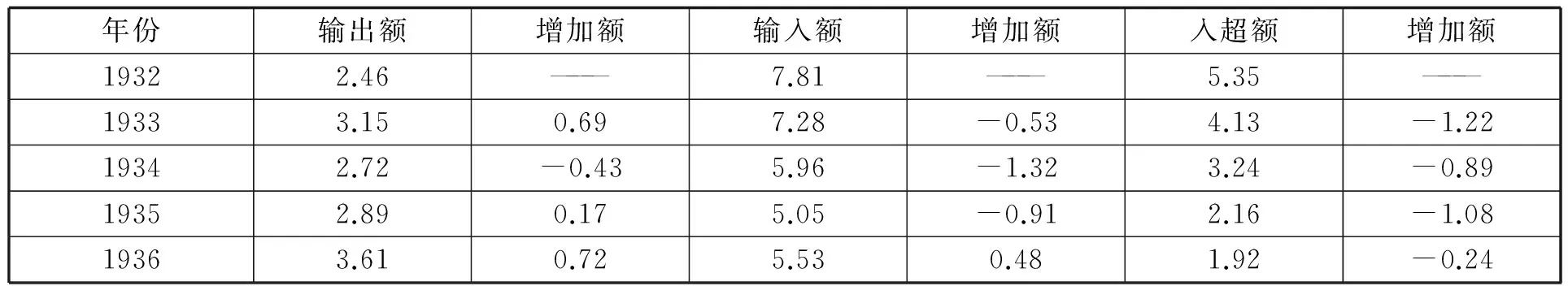

与埠际贸易额“统计性增长”相应的是上海及全国出口贸易额的“统计性增长”。当然,这种“统计性增长”是在进出口贸易额“真实性下降”基础上出现的。在这种“真实性下降”基础上出现的“贸易入超额下降”则是国际贸易衰退和经济危机恶化的重要标志。参见表5。

表5上海进出口贸易情况 单位:亿元

年份输出额增加额输入额增加额入超额增加额19322.46———7.81———5.35———19333.150.697.28-0.534.13-1.2219342.72-0.435.96-1.323.24-0.8919352.890.175.05-0.912.16-1.0819363.610.725.530.481.92-0.24

资料来源:《上海对外贸易之净值与指数》,《经济统计月志》第6卷第1期(1939年)。

不但这一时期海关统计方法的变更造成了上海港出口额的“增加”,而且商家少交捐费、节约成本的主观需求也造成了上海港进口额的减少,因此上海贸易入超的减少并非想象的那么简单。海关报告云:

……本年(按,1933年)洋货进口商家,变更纳税手续是也。查本年进口洋货,缩瑟情形虽与全国无异,然其货值跌落所以如是之巨者,实缘他埠进口商家,所购之洋货,如在上海完税,照章必须同时缴纳码头捐及浚浦捐;今为避免缴纳该项捐费起见,多将进口货物在沪转船,直接运往指运口岸报关纳税。因之向系在沪完税而列入上海统计之洋货,现皆改列指运口岸统计之内。故内地各埠直接进口洋货统计数字加多,而上海者则因之减少矣。*上海总税务司署统计科:《民国二十二年海关中外贸易统计年刊》卷1,贸易报告(附各项比较图表),1933年,第33—34页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十二年(一九三三)年刊》。

上海附近的芜湖港、镇江港和苏州港进口贸易额的增加可以作为上述海关报告的辅助证据。据海关贸易报告所载,芜湖港“直接进出口货值,本年(1934年)均增甚巨;揆厥原因,进口货值激增,实缘洋糖踊跃输入所致,计由上年之七万四千公担增至九万二千公担,其中来自香港者四万九千公担,爪哇者四万二千公担,余则来自其他各国;究其激增之故,并非消胃强健使然,实系商人报运进口,多舍上海而取本埠耳。”*上海总税务司署统计科:《民国二十三年海关中外贸易统计年刊》卷1,贸易报告(附各项比较图表),1934年,第41—42页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十三年(一九三四)年刊》。镇江港“直接进口糖品,上年(1933年)仅有八万五千公担,本年(1934年)一跃而至四十万公担,其中多数,行销江北,是殆关员对于江北防缉工作,异常认真,私运糖品得以制止,使之然也。为进口商家为避免上海码头捐及浚浦捐起见,多将糖品直接输入本埠报关纳税,亦系主因之一也。(若在本埠报关纳税,每公担可省国币八九角之多。)”*上海总税务司署统计科:《民国二十三年海关中外贸易统计年刊》卷1,贸易报告(附各项比较图表),1934年,第45—46页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十三年(一九三四)年刊》。苏州港“直接进口洋货,较诸上年(1933年),激增一倍,查上年货值仅达国币一百三十万元,本年(1934年)则增为二百六十万元,仍系洋货进口商家,为避免上海码头捐和浚浦捐计,多将洋货(内以糖品、人造丝、煤油为最多)转运本埠进口纳税故耳。”*上海总税务司署统计科:《民国二十三年海关中外贸易统计年刊》卷1,贸易报告(附各项比较图表),1934年,第50—51页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十三年(一九三四)年刊》。

正是“得益”于上海入超额的下降,全国性贸易入超也出现了下降,而这种下降更多层面是当时“东北出口额”在海关统计上的“缺位”造成的:

惟本年(按,1933年)海关贸易统计之内,业已发生数项变化,且与本埠贸易密切相关,似有研究之价值焉。……本年全国贸易统计,东三省贸易数字并未列入于内是也。查上年(按,1932年)东北各埠(包括大连在内)进口贸易货值,约占全国进口总值百分之11.8%,而出口贸易货值,约占全国出口总额百分之42.6%,较诸上海所占成分尤巨。本年(按,1933年)东北各埠贸易数字,既未列入全国贸易统计制内,无惑乎上海贸易数字,在全国总额之中,所占成分比较为大也。*上海总税务司署统计科:《民国二十二年海关中外贸易统计年刊》,卷1,贸易报告(附各项比较图表),1933年,第33页,载《中华民国海关华洋贸易总册——中华民国二十二年(一九三三)年刊》。

表6中国国际贸易价值表 单位:亿元

年份输出额输出增加额输入额输入增加额入超额入超增加额19327.68-6.4916.35-5.998.670.5119336.12-1.5613.46-2.897.34-1.3319345.35-0.7710.30-3.164.94-2.3919355.760.419.19-1.103.43-1.5119367.061.309.420.222.36-1.08

资料来源:《中国国际贸易价值表》,《国民经济月刊》第1卷第2期(1937年)。

三、 经济危机的源头和传导

上文对经济危机的表现做了基于“统计真实”和“历史真实”出入的梳理,基本可以确定1930年代经济危机的严重性。无怪乎中国银行1930年代的年度报告中屡屡出现“农民仅有之资金,已倾囊殆尽”,“故于社会经济,已成为一极严重之问题”,“又因农产价格之低落,致人民购买力愈降愈低,国内工业品质销路愈见减色”等断语。*中国银行总行、中国第二历史档案馆:《中国银行行史资料汇编1912—1949》上编,北京:档案出版社,1991年,第2076、2077、2098页。

那么,这次中国经济危机的源头在哪里呢?

当然,白银的所有者可以从高额的银汇兑价格中获益。如果白银仅仅是一种商品,那么美国的白银购买计划在很大程度上可以完全被视为是一种恩惠,它使白银持有者能够以出人意料的高价卖出其所持白银。但是,由于白银是中国的货币基础,因此那一时期的学者一致认为,上述恩惠远远小于白银购买计划导致的消极影响,即给中国带来的巨大的通货紧缩压力和随之产生的经济混乱。当然,除了经济影响外,通货紧缩的压力及经济混乱也对中国的政治稳定带来了不利影响。政府有限的能力首先用在了阻止白银出口的徒劳努力上,后来又用在了1935年全面的货币“改革”上。此外,中国从实物本位过渡到纸币本位,这一所谓的改革使得通过发行通胀性的纸币来为后来战争支出融资变得更加便捷,也更有吸引力。在战争给养及随后革命的压力之下,中国无论如何都不得不放弃银本位而采取纸币发行政策并承受恶性通货膨胀的后果。但是,美国的白银政策对中国货币结构的影响无疑提高了上述事件发生的可能性,并加速了其进程。*[美]弗里德曼、施瓦茨:《美国货币史1867—1960》(中译本),巴曙松、王劲松等译,北京:北京大学出版社,2009年,第348页。

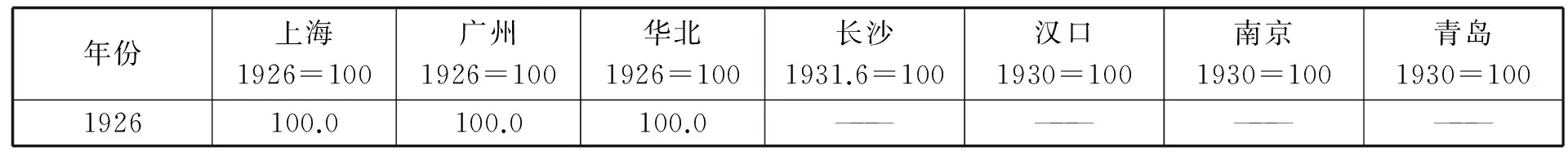

显然,他们将白银外流看作“通货紧缩”和“经济混乱”的主要原因,并认为其对后来的法币改革和政治进程产生了深远的影响。然而,从统计数据上看,中国严重的通货紧缩现象在白银开始大量外流时已经达到极点,与白银外流存在着时间上的错位。从表7所展示的各地批发物价看,1934年中期中国经济全面进入低谷。

表7上海、广州、长沙、汉口、南京、青岛批发物价指数

年份上海1926=100广州1926=100华北1926=100长沙1931.6=100汉口1930=100南京1930=100青岛1930=1001926100.0100.0100.0————————————

(续表)

年份上海1926=100广州1926=100华北1926=100长沙1931.6=100汉口1930=100南京1930=100青岛1930=1001927104.4100.8103.02————————————1928101.796.8107.98————————————1929104.596.7111.08————————————1930114.8101.4115.85———100.0100.0100.01931126.7112.6122.55102.9114.5106.1107.61932112.4113.0112.87103.3112.4100.8103.61933103.8102.6100.5987.898.992.294.9193497.1———91.7881.989.080.686.91月97.2———91.6282.489.681.989.52月98.0———92.0882.589.881.489.13月96.6———91.0981.186.980.887.94月94.6———89.1879.086.976.583.15月94.998.289.3879.086.179.984.46月95.791.489.4779.286.077.784.67月97.191.990.9180.987.579.985.68月99.891.394.8185.194.482.786.79月97.390.692.4584.590.782.087.110月96.189.592.2683.189.681.587.311月98.386.993.0382.688.481.288.212月99.0———95.0393.296.181.588.71935年1月99.4———96.1385.092.182.689.32月99.9———96.8886.791.883.190.33月96.4———95.8285.799.881.589.94月95.9———95.3483.791.081.289.65月95.0———95.13——————81.5

资料来源:《中国主要城市批发物价指数》,《工商半月刊》第7卷第15期(1935年)。

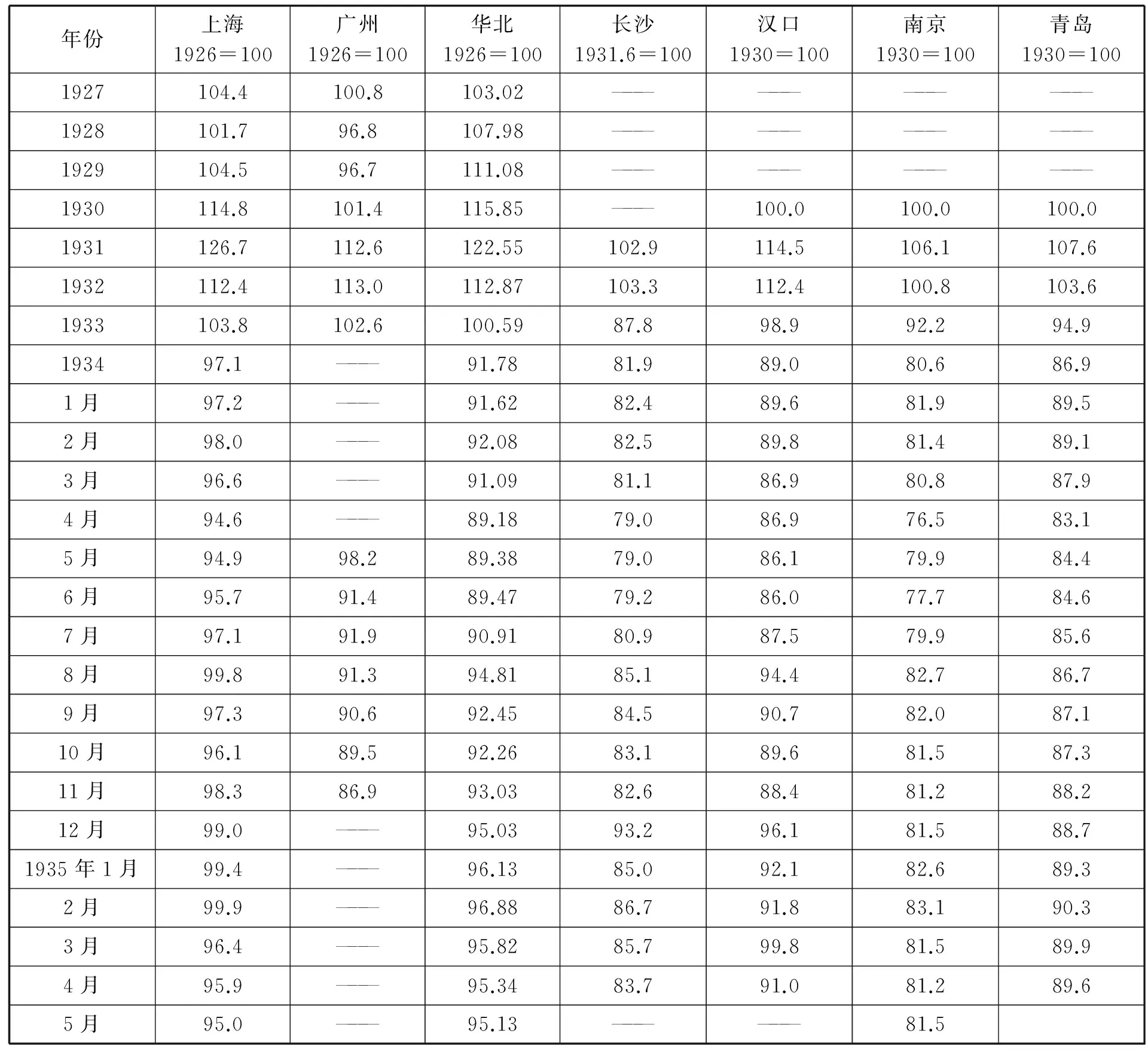

可以看出,上海、广州、南京及华北地区批发物价水平在1931年达到顶峰,并成为由上升到下降的转折点,此后全国各地批发物价一路下跌,在1934年4—6月间进入最低区域:以1926年为基期,上海、华北批发物价指数最低点出现在1934年4月,分别为94.6、89.5,此后开始回涨,1934年12月上海物价指数恢复到99,华北地区恢复到95.03。广州批发物价指数最低点出现在1934年11月,为86.9。以1931年6月为基期,长沙批发物价指数最低点出现在1934年4月,为79.0,此后开始回涨,到1934年底恢复到93.2。以1930年为基期,南京、青岛批发物价指数最低点也出现在1934年4月,汉口批发物价指数最低点则出现在6月份。也就是说,各地物价最低点在1934年4—6月间,而在白银外流最为严重的1934年10—12月,各地批发物价指数却止跌反弹:上海1934年10月、11月、12月的批发物价指数分别为96.1、98.3和99.0,几乎恢复到1926年的物价水平,华北地区则为92.26、93.03和95.03。南京、汉口、长沙、青岛1934年10月、11月、12月的物价指数与上述城市和地区也大致同一表现。因此我们可以得出一个基本结论,即中国经济危机与美国白银政策没有必然的联系,因为美国白银政策是1934年6月19日出台的,而在此之前中国经济危机的局势已经形成,如表8所显示,中国经济危机与白银外流存在时间错位。

表81934年中国白银进出口情况

单位:元

月份白银进口白银出口白银净流入白银净流出1934年1月21345363515001783036———1934年2月1981461765096———15669501934年3月20321871165175867012———1934年4月38894515152635———147636901934年5月4442502591668———21474181934年6月16551013101937———129364271934年7月16534624473355———243080091934年8月35000079448748———790987481934年9月82008748959860———481397731934年10月60705256939190———563321381934年11月10395011431600———113276501934年12月———11947659———11947659

资料来源:财政部财政科学研究所、中国第二历史档案馆:《国民政府财政金融税收档案史料(1927-1937)》,北京:中国财政金融出版社,1997年,第413页。

关于白银外流对中国经济的影响,汪中形容为“疲马加鞭”,可谓一语中的。汪中认为:“农村经济破产之后,一般人购买力降低不少,从此波及工商业,以致存货堆积,无法脱手,引动金融界本身之利害,不得不计及放款之审慎,于是金融冻结,工商业益现危急,两者互为因果,如环之无端,至其结果,乃愈见其恐慌程度之深刻。白银之大量流出,使存底日见减少,乃是疲马加鞭之举,所以此次发行一万万元之公债,虽足以增加筹码,然而实际仍无补于金融之流通。”*汪中:《一万万元金融公债之经济意义》,《钱业月报》第15卷第5号(1935年)。

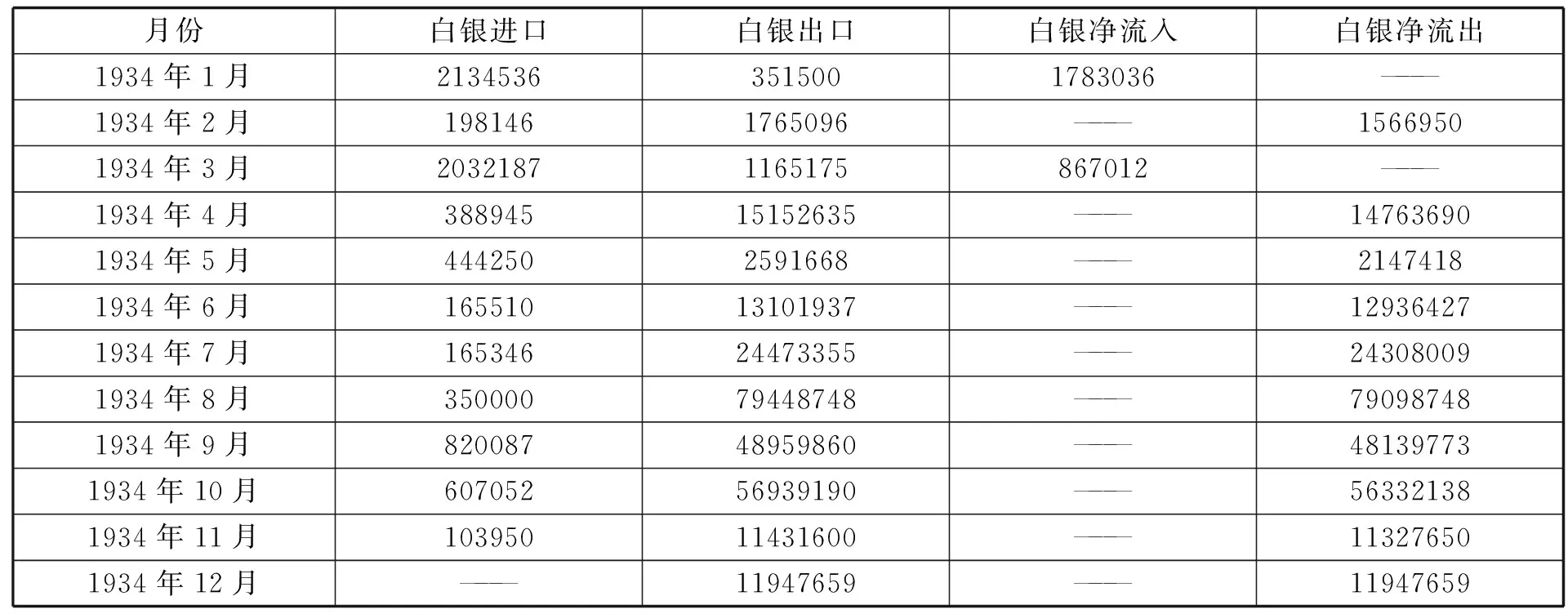

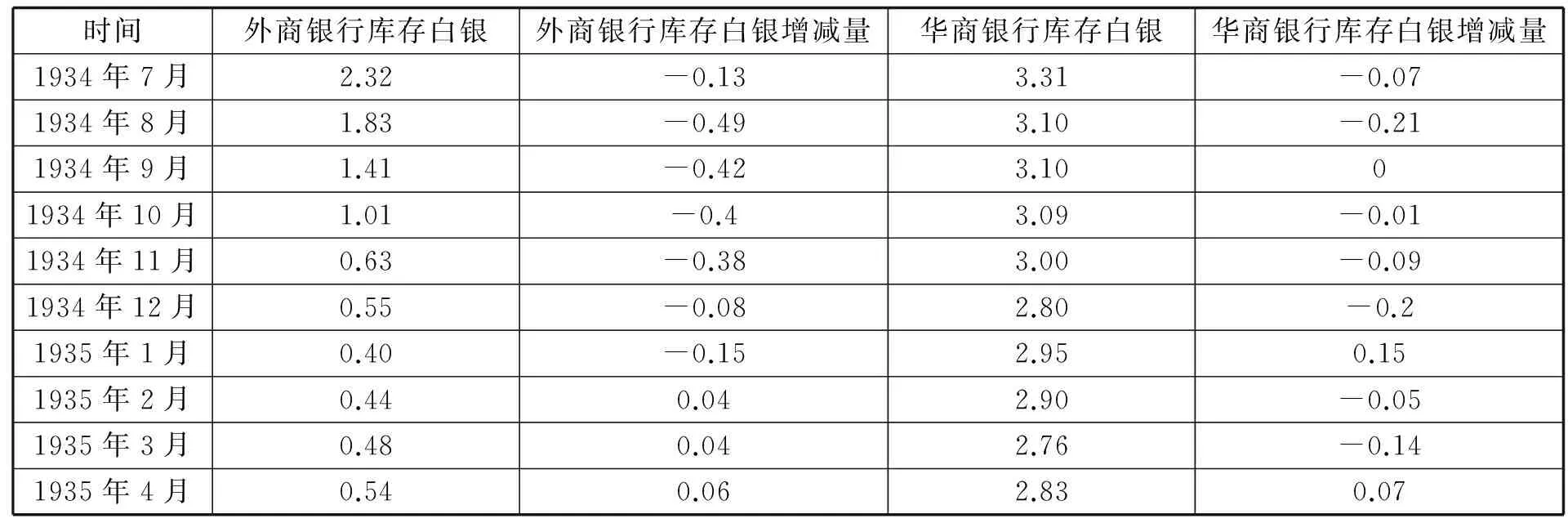

不难设想,如果这些白银直接从流通流域流出,通货紧缩局面将难以收拾,银本位制度将会在瞬间崩溃。但事实上这种情况并没有发生,各地批发物价不但没有继续下跌,反而在1934年10—12月间出现了程度不一的反弹。造成这种现象的根本原因是,外流白银几乎全部来自外商银行。中外银行年度和月度变化数据可以帮助我们直观地理解这一现象,而且经过对比表8和表9可以发现,外商银行白银流失量与中国白银外流量高度一致。1934年6月中国外流白银1200多万元,外商银行流失1200多万元;7月,中国外流白银2400多万,外商银行流失1300多万元;8月中国外流白银7900多万元,外商银行流失4900多万元;9月中国外流白银4800多万元,外商银行流失4200多万元;10月中国外流白银5600多万元,外商银行流失4000多万元;11月中国外流白银1100多万元,外商银行流失3800多万元;12月中国外流白银1100多万元,外商银行流失800多万元。

表9中外银行白银库存 单位:亿元

时间外商银行库存白银外商银行库存白银增减量华商银行库存白银华商银行库存白银增减量1932年12月1.85———2.53———1933年12月2.760.912.720.191934年1月2.7602.850.131934年2月2.68-0.082.8501934年3月2.52-0.163.370.521934年4月2.50-0.023.34-0.031934年5月2.570.073.370.031934年6月2.45-0.123.380.01

(续表)

时间外商银行库存白银外商银行库存白银增减量华商银行库存白银华商银行库存白银增减量1934年7月2.32-0.133.31-0.071934年8月1.83-0.493.10-0.211934年9月1.41-0.423.1001934年10月1.01-0.43.09-0.011934年11月0.63-0.383.00-0.091934年12月0.55-0.082.80-0.21935年1月0.40-0.152.950.151935年2月0.440.042.90-0.051935年3月0.480.042.76-0.141935年4月0.540.062.830.07

资料来源:《中行月刊》第10卷第1—5期(1935年),《社会经济月报》第2卷第4期(1935年)。

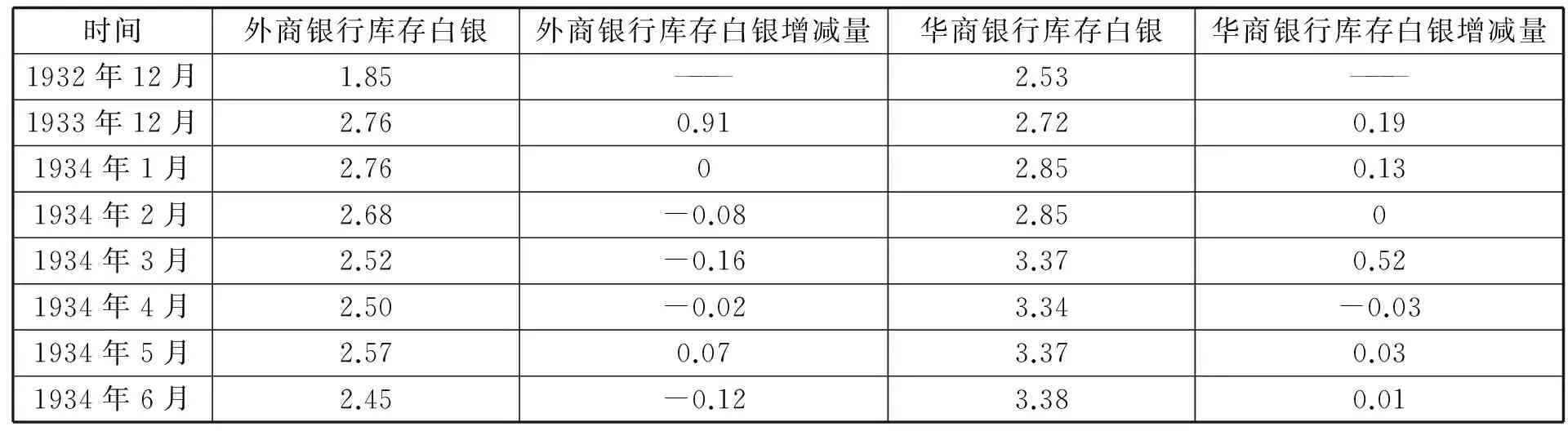

那么,作为近代中国重要金融组织主体的外商银行的白银外流为什么没有造成通货紧缩现象呢?这是因为这些白银为外商银行的超额准备金。如表10所示,1932、1933年外商银行的现金准备分别高达2.53亿元、3.05亿元,准备金率高达21.09%和35.84%,而同期华商银行现金准备率只有12.82%和12.61%,外商银行的准备率竟比华商银行高出8.27、23.23个百分点。当然,如果除去对于纸币六成的准备,华商银行的现金准备率将比外商银行的现金准备率还要更低。

表10外商银行与华商银行的存款准备金

年份外商银行华商银行银行存款库存白银准备金率银行存款库存白银准备金率19296.790.9614.1413.201.4010.6119308.920.9610.7616.201.569.6319317.990.8710.8918.611.9410.4219328.771.8521.0919.742.5312.8219337.702.7635.8424.183.0512.6119346.930.557.9427.512.8110.2119357.710.364.67—————————

资料来源:外商银行存款数据来自Thomas G. Rawski,EconomicGrowthinPrewarChina. Berkeley: University of California Press, 1989, p.393,外商银行白银库存数据来自《民国十年来上海各银行现银存底统计表》,《中外商业金融汇报》第3卷第11期(1936年),第31页。华商银行存款、白银库存数据来自中国银行总管理处:《民国二十三年度中国重要银行营业概况研究》,1935年,第1—2页。

对此,赵兰坪认为:“数月以来,吾国经济恐慌,依然严重,考其原因,言人人殊。有谓去秋(按,1934年)大批现银外流,形成通货之收缩,通货收缩,则物价下落,产业不振,遂成今日之恐慌。此说不确,理有三:一、吾国物价下落,贸易之减退,产业之不振,始于民国二十一年,大批现银之外流,则在民国二十三年九十月间。二、外流现银二万八千万元之中,约有二万万元,为外商银行之存底,既非流通于市之银币,又非所发纸币之正货准备,故虽输出,亦与货币之流通量无关。三、去年(按,1934年)六月至今年(按,1935年)正月,上海华商银行之纸币发行总额,约增六千万元。内地地方银行纸币,亦有增发与新发,故虽输出数千万银币,足可抵偿而有余。”*赵兰坪:《吾国经济恐慌之原因何在》,《汗血月刊》第6卷第3期(1935年)。

为什么当时外商银行能够保持如此之高的准备金率呢?实际上外商银行超额准备金的形成过程也正是经济危机的形成过程。在银本位制度条件下,不但国际贸易逆差需要输送白银来结算,而且国内地区间贸易逆差也要输送白银来结算。作为全国性工业中心和金融结算中心,上海中外银行的白银库存长期保持增量也正是这个原因。历史上内地农业品与上海工业品贸易过程中长期形成了巨额逆差,需要从内地输入白银来结算,而这些白银的最终去向就是华商银行和外商银行。然而,上海输往内地的商品并非全为上海本地产品,尚有外国进口商品。外国进口商品输入内地后,所得白银自然向上海外商银行集中,而上海本地的外商工厂产品输入内地后所得白银也向外商银行集中。上海本地产品与内地所形成的贸易顺差额占少数,洋货(包括上海外资工厂)与内地所形成的贸易顺差额占多数。这种结构性贸易顺差造成白银向外商银行和华商银行的结构性流量,即上海本地与内地贸易顺差所形成的白银大部分流入华商银行,小部分流入外商银行;进口商品与内地贸易顺差所形成的白银大部分流入外商银行。而且,在华商银行与外商银行存在债务关系的条件下,白银也会向外商银行流动,“因上海中外银行之间,彼此均以现银清算。如华商对外负有债务,则其债务必籍华商银行钱庄之手,而以现银偿付于外商银行。如外商银行不以所偿之银,重复投之于中国,则手头现银之余银,大略即为清偿待汇之银。”*谷春帆:《银价变迁与中国》,上海:商务印书馆,1935年,第106页。“抑自银行业言之,今日国际贸易之周转,十之七八操于外商银行之手,华商银行所得染指者,乃不过占极小部分。反之国内贸易之周转,则几全部为华商银行及钱庄所办理。”*上海银行调查处:《近三年来我国重要商埠之内国贸易》,《银行周报》第19卷第40期(1935年)。

笔者认为,之所以形成上述经济现象,本质上是中国近代生产力水平落后于西方国家的结果,不但工业品生产能力落后于西方,即使作为国民经济支柱的农业生产能力也落后于西方国家。1931年8月26日,国民政府实业部训令指出:“查自欧战以还,各国对于实业均集中力量增加生产,既以其所有抵制舶来之货,复以其所余吸收国外之资。其在生产相当者仅感受竞争之剧烈,其在生产落后者,实不胜压迫之频仍。吾国不幸适居于后者之列,地大人众,而产寡,为世界剩余品之唯一销场,阛阓所陈及日常所用,几莫非由外而来,长此以往,后患何堪。”*中国第二历史档案馆:《中华民国史档案资料汇编》第5辑第1编,财政经济(8),南京:凤凰出版传媒集团、凤凰出版社,1994年,第712页。生产力水平的落后是近代中国巨额贸易入超的基本因素。不但如此,这种生产力水平的结构性差距导致西方国家拥有国际商品的价格主导权,而中国则只能被动接受其定价。再者,在近代工业技术推动下,西方国家的黄金、白银货币金属生产能力亦大大超过中国,因此白银的价格主导权也在西方国家,白银价格主导权的丧失直接催生出近代中国被动性汇率制度。物价水平和汇率水平共同决定于国际市场,充分展示了中国近代经济发展的被动性,近代中国经济的被动,本质上是被动性汇率对国际物价水平的结构性传导。1929年10月世界经济危机爆发,国际商品价格总体下降,但农产品价格比工业品价格下降幅度更大,而银价下降幅度比农产品又大。这就造成银汇下降幅度超过一般进口商品价格的下降幅度,即外国商品价格下降幅度被银汇下降幅度所抵消。但是,这种抵消在程度上并不一致,原料品价格下降幅度比消费品更大,这样就造成消费品(如棉纱)价格与原料品价格的“剪刀差”。对此谷春帆先生有精到解释,他认为:

1930年银汇大跌,进口物价上涨。本来与外国进口货竞争而不能发展的本国工业,因为(同类进口商品)高物价的刺激,顷刻之间,飞黄腾达起来。在一九二九年制造品中的消费品价格(比如棉纱)比之原料品价格(比如棉花)仅高百分之二(用一九二六年作基期比较),比之生产品仅高百分之八。一九三〇年消费品价格高于原料品价格百分之二十,高于生产品百分之十五。这样比航空奖券还要稳妥有利的消费生产,谁不想趁这千载一时的机会来干一下呢?其结果便是一九三〇年及一九三一两年上海国货工业之勃兴。然而反过来说,消费品价格之高,便是原材料价格之低。生产消费品的人,不能不将所生产的消费品卖给原料品的生产人。而原料品的生产人偏偏是受到价格跌落购买力减少的农人,偏偏又是占全中国人口百分之八十的农人。其结果就可想而知了。*谷春帆:《金融恐慌的原因与救济办法提要》,《社会经济月报》第2卷第6期(1935年)。

在价格比较优势刺激下,以棉纱为主的消费品工业迅速勃兴,而国民经济支柱产业农业却日益衰败。然而,国民经济是一个有机整体,建立在农村经济衰败基础上的现代工业兴盛不能持续,于是农村经济危机开始向工业经济逆向传导,即农村购买力逐渐丧失导致工业品市场萎缩,工业品价格不能维系,工业企业大面积亏损。由于工业资本大多是由金融资本直接转变而来,工业企业的不景气自然造成无法清偿银行贷款,从而导致金融企业陷入危机,至此国民经济陷入整体性危机。对此,谷春帆先生有着准确的描述:

中国是极度贫乏的国家。在一九三〇年及一九三一年上海的消费品工业生产者拼命要想生产发财的时候,那里来的资本?这便是现时被人咒诅而当时被人欢迎的金融界的功绩。……在正当的经济发展过程中,生产资本是蓄积来的。而我们的生产资本却是从短期借款来的。这样,生产者的情形,从最初就不利。既要负担狠重的利息,又要负担随时清偿的责任。除非他们所生产的消费品能以高于种种利率地租的利润率来出卖,并且能够充分地出卖以得到偿债的总数,则这种局势显然不能持久。困难的情形从一九三一年便已著明了。银行放款额增加的速率比银存额减退了。放款中的定期部分增加了。表示着工业界对于债务不能履行的困苦,和银行资金不能圆活应用的烦闷。*谷春帆:《金融恐慌的原因与救济办法提要》,《社会经济月报》第2卷第6期(1935年)。

在国民经济结构中,工业、农业、金融业共同构成相互衔接、相互制约的有机整体,任何一个经济部门不可能独自繁荣,或独自衰落,而呈“一损俱损,一荣俱荣”之势。具体到全面抗战爆发前的危机传导链,则是国际物价结构性下跌经过银汇率传导造成中国消费品工业短暂兴盛,农业品价格下降,由此造成农村购买力丧失,工业品市场萎缩,工业企业陷入危机,无力清偿贷款,金融业最终也被拖入危机。

结论

上文经过史实考察,基本廓清了经济危机期间经济“统计真实”与“历史真实”的差异,证明全面抗战爆发前中国经济危机的史实存在。经济危机的发生,严重影响了中国的国力和国民基本身体素质,并深刻地影响了后来中国抗日战争的前途。事实上,即使被学界普遍认为“战前经济标杆”的1936年,其经济危机的症状还远远没有消除。1936年国民经济的恢复更多地依仗于农业的恢复和发展,其它生产部门或者有些微增长,或者出现倒退。*巫宝三:《中国国民所得(1933年)(外一种:国民所得概论)》,北京:商务印书馆,2011年,第728页。可见1936年是不是战前中国经济的标杆还有进一步讨论的必要。作为远离历史现场的研究者,统计数据背后的历史真实需要我们进行细致艰苦的论证,一些表面看起来“不错”的“静态”数据,如果“动态”地看,或许要得出“很坏”的历史真实。局部抗战期间的中国经济史研究还有很长的路要走。

[本文得到中国社会科学院近代史研究所虞和平研究员、复旦大学历史学系吴景平教授的悉心指导,在此谨致谢忱。]

(责任编辑尹正达)

Further Probe into China’s Economic Crisis before Outbreak of Full-scale Anti-Japanese War

JiangQinghong

(Institute of Modern History, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100006)

Before the outbreak of the full-scale Anti-Japanese war in the 1930s, China was hit by a severe economic crisis, which not only weakened China’s strength against Japan but also impaired its economic preparation for the War. The future of China’s Anti-Japanese War and its political trend were also seriously affected. But views about this economic crisis have always varied. Statistical data are usually believed to be the most reliable arguments for academic debates, but actually some data seem to be only “statistically true” rather than “historically true”. With careful examination of the information behind the statistical data, conclusions to the contrary will be drawn. This paper attempts to explore the “historically true” hidden behind the statistical data, so as to testify historical fact of the economic crisis in China before the outbreak of the comprehensive Anti-Japanese War and analyze the various causes of this crisis.

the full-scale Anti-Japanese war; economic crisis; farmers’ purchasing power; bank loans; consumer goods industry

2013年中国博士后科学基金资助项目“中美币制现代化比较研究”(2013M540320)

蒋清宏,中国社会科学院近代史研究所助理研究员,历史学博士。

K265; E296

A

1009-3451(2016)02-0064-15