胃食管反流病中医证候学研究探索

2016-08-22王文婷张厂王林恒李军祥胡立明孟捷韩海啸王志斌陈润花余轶群赵薇巍彭丹

王文婷 张厂 王林恒 李军祥 胡立明 孟捷 韩海啸 王志斌 陈润花余轶群 赵薇巍 彭丹

胃食管反流病中医证候学研究探索

王文婷 张厂 王林恒 李军祥 胡立明 孟捷 韩海啸 王志斌 陈润花余轶群 赵薇巍 彭丹

目的 探讨胃食管反流病发病相关的危险因素和中医证型分布规律。方法 采用流行病学调查方法,对253例胃食管反流病患者的临床资料进行收集,采用因子分析联合聚类分析的方法,得出胃食管反流病患者常见的中医证素、病性和证型分布规律。结果 (1)253例胃食管反流病患者中类寒热错杂证(35.17%),类肝脾胃不和证(24.11%),类肝胃郁热证(40.71%),(2)病性以虚实夹杂证居多,占58.89%,单纯实证较少,占40.71%。结论 本研究显示胃食管反流病的中医证型主要归为类寒热错杂证、类肝脾胃不和证、类肝胃郁热证三型;病性以虚实夹杂证居多,单纯实证较少。

胃食管反流病; 中医证候; 分布规律

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)是一种常见的上消化道疾病,致病原因和机制较多,临床表现多样,发病率较高,严重影响人们的生活质量。北京门诊就诊患者胃食管反流病发病率达8.77%[1],本研究通过对胃食管反流病患者进行流行病学调查和四诊信息收集,运用统计学方法对资料统计分析,得出常见的中医证型,探索中医证型分布规律和发病相关的危险因素,探讨中医证型在总体及各类别的分布情况有无差异,并分析证型与GERD类型、年龄、性别等因素的相关性,为更好地认识本病病因病机特点,完善中医分型标准和证候分布规律,为今后GERD的辨证论治和科研提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2013年6月~2015年3月于北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科门诊和消化内镜中心行胃镜检查的胃食管反流病患者,共253例。其中男性109例(43.08%),女性144例(56.92%),男女比例1∶1.32,年龄最小为19岁,最大为70岁,平均年龄(50.47±11.76)岁,中位年龄54岁。

1.2 诊断标准

参考2006年10月中华医学会消化病学分会三亚制定的“中国胃食管反流病共识意见”[2]和中国中西医结合学会消化专业委员会2010年8月在苏州制定的“胃食管反流病中西医结合诊疗共识意见”[3]。

1.3 纳入标准

符合下列第一条同时符合第三至第五条中任意一条,或符合第二条可诊断为GERD。(1)根据GERD症状群做出诊断:有典型的烧心和反流症状,可伴有反流相关的食管外症状,如反流相关的咳嗽、哮喘;(2)上消化道内镜检查和病理检查确定反流性食管炎或Barrett食管诊断;(3)GERD Q量表打分:消化内镜下食管检查阴性患者,GERD Q量表评分≥8,支持非糜烂性反流病(NERD)诊断;(4)胃食管反流证据的检查:24小时食管pH或胆汁监测,上消化道X线钡餐检查、放射性核素检查证明存在反流现象;(5)其他:下食管括约肌测压、滴酸试验等有助疾病的诊断与评估。

1.4 排除标准

(1)胃镜检查合并食管恶性病变、胃十二指肠溃疡等;(2)有幽门梗阻、贲门、食管及胃次全切手术后;(3)妊娠及哺乳期妇女;(4)有严重认知障碍的精神病患者及不愿意参加本次调查者。

1.5 中医症状及舌脉收集方法

在文献研究的基础上,参考卫生部2002年中药(新药)临床研究指导原则、中华中医药学会脾胃病分会2009年于深圳制定的“胃食管反流病中医诊疗共识意见”[4]和中国中西医结合学会消化专业委员会2010年制定的“胃食管反流病中西医结合诊疗共识意见”进行诊断,设计GERD流行病学及中医四诊症状调查表,包括患者一般资料、饮食生活习惯、诱发因素、GERD Q量表评分、中医四诊信息、胃镜检查结果。

1.6 统计学处理

将所收集的数据资料录入Excel建成数据库,使用SPSS 20.0软件进行统计,一般资料、症状频数等采用描述性分析;采用卡方检验和秩和检验方法对计数资料进行各种率的比较(设定P<0.05为差异有统计学意义);运用因子分析法对所有症状变量归纳公因子,并联合聚类分析法得出常见的中医证型。

2 结果

2.1 筛选症状四诊信息

将253例GERD患者的症状逐项进行频率统计,选取频率大于30%的症状,得出了28项主要症状作为变量进行因子分析。见表1。

表1 253例胃食管反流病患者症状频数表

2.2 适用性检验

对筛选的四诊信息进行适用性检验,釆取KMO 和Bartlett球形检验,KMO统计量为0.61>0.5,Bartlett球形检验P<0.01,提示适合做因子分析。

2.3 主成分分析法提取公因子

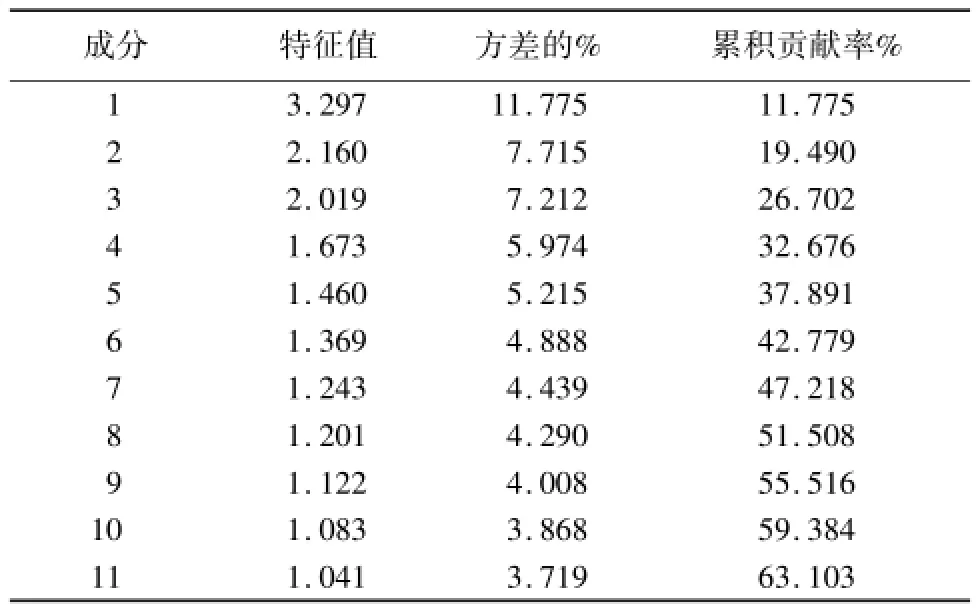

如表2所示,采用主成分法进行因子提取。主成分分析主要以特征值>1为原则来确定提取公因子的数目,前11个公因子特征值>1,累积贡献率达到63.103%,能够解释大部分症状,碎石图所示结果与表2相同,故考虑提取公因子数为11个,提取方法为主成分分析。

2.4 因子旋转

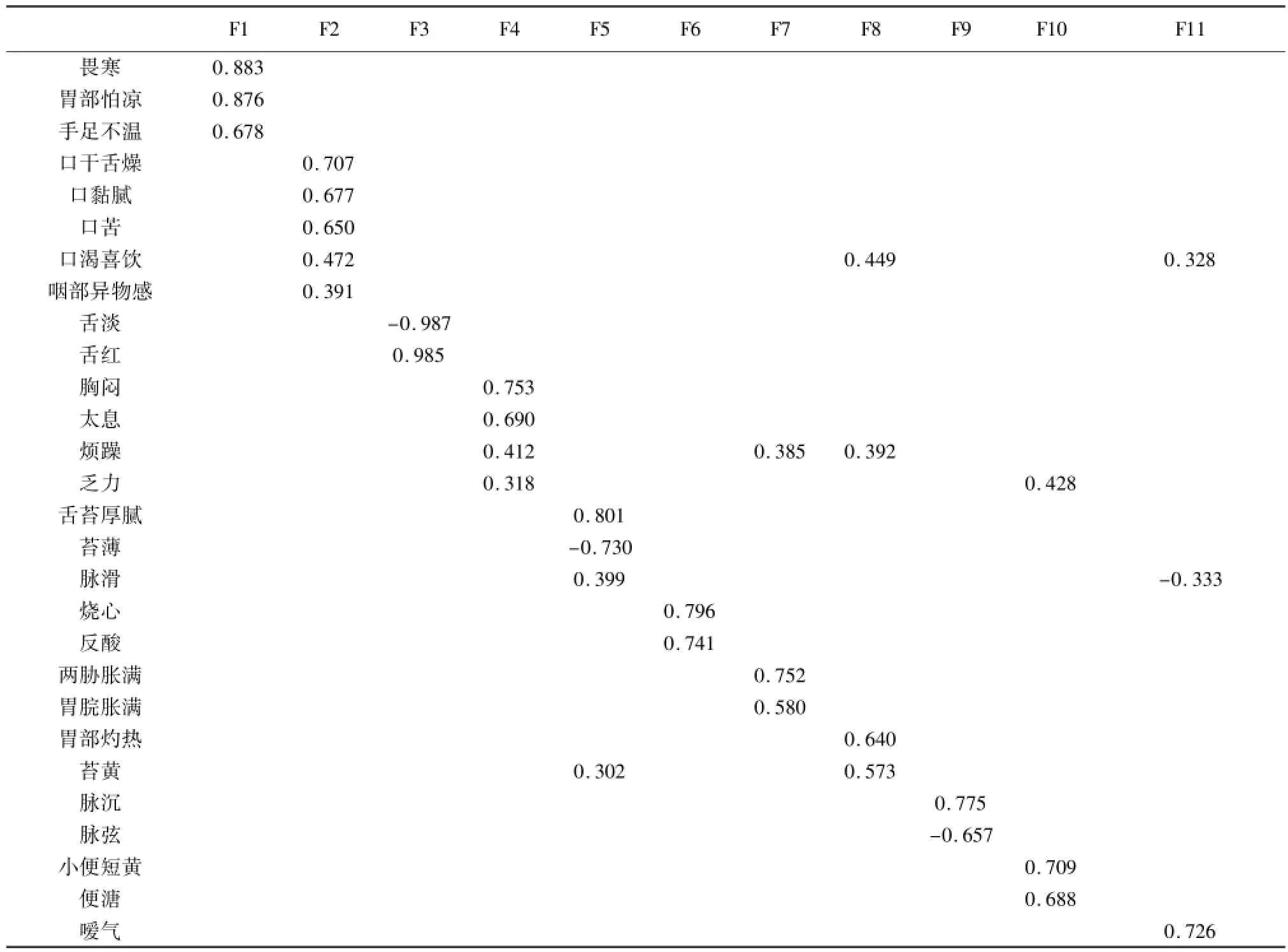

采用平均正交旋转法,对上述公因子进行旋转,结果得到11个因子的载荷矩阵,保留载荷系数大于0.3的变量条目,载荷系数越高表明该变量与该因子关系越密切。提取结果见表3。

表2 因子分析的各公因子解释的总方差

2.5 主要公因子及证候要素分析

由表3得出11个因子所包含的变量及相应载荷系数,根据中医基础知识,对公因子可能的证素及病位进行初步判断可知,胃食管反流病的主要病位证素为肝、脾、胃,主要病性证素可分为实证、虚证两类,实证类包括气滞、痰、热,虚证包括气虚、阳虚,表明本病的病机病性存在虚实夹杂的特点。归纳如下,见表4。

图1 公因子特征根值的碎石图

2.6 聚类分析

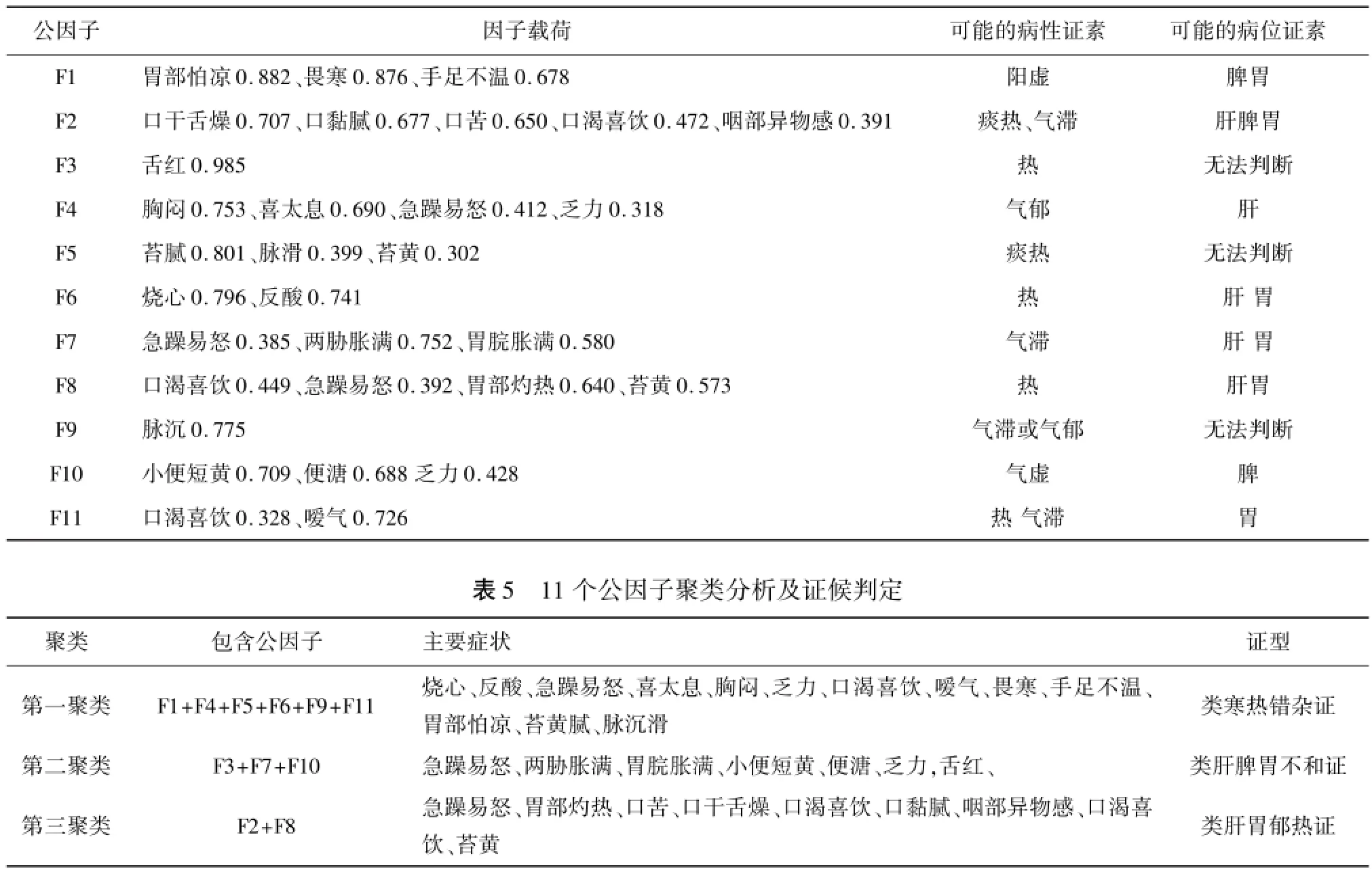

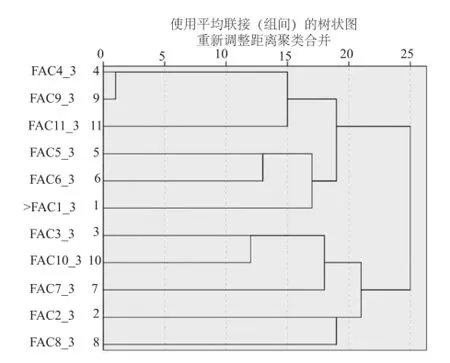

基于因子分析结果,对公因子进一步进行聚类分析,判定证候分型。应用SPSS 20.0对将因子分析结果保存为变量,将11个公因子作为变量,经过多次反复探索,选择组间距离,按皮尔森相关度量标准进行系统聚类(R型聚类),见图2。

表3 旋转后的因子载荷矩阵F1-F11

表4 公因子及组成变量

图2 聚类分析树状图

2.7 主要证候判定及证候分布

根据专业知识,并参考《胃食管反流病中医诊疗共识意见》(2009)和《胃食管反流病中西医诊疗共识意见》(2010),将中医证型聚为三类:(1)类寒热错杂证:烧心、反酸、急躁易怒、喜太息、胸闷、乏力、口渴喜饮、嗳气、畏寒、手足不温、胃部怕凉、苔黄腻、脉沉滑;(2)类肝脾胃不和证:急躁易怒、两胁胀满、胃脘胀满、小便短黄、便溏、乏力、舌红;(3)类肝胃郁热证:急躁易怒、胃部灼热、口苦、口干舌燥、口渴喜饮、口黏腻、咽部异物感、口渴喜饮、苔黄。其中,类肝胃郁热证比例最高,为40.71%,其次为类寒热错杂证(35.17%)和类肝脾胃不和证(24.11%)。本病病性以虚实夹杂证居多,占58.89%,单纯实证较少,占40.71%。见表5、表6。

表6 253例胃食管反流病患者中医证候分布

2.8 中医证型与GERD类型、性别、年龄段的关系

分别统计归纳出的3个证型在不同类型GERD中的分布情况,并进行各类型横向比较和各证型纵向比较,经卡方检验,各中医证型在不同类型GERD中的构成无统计学差异(P=0.979>0.05),分布一致。见表7。

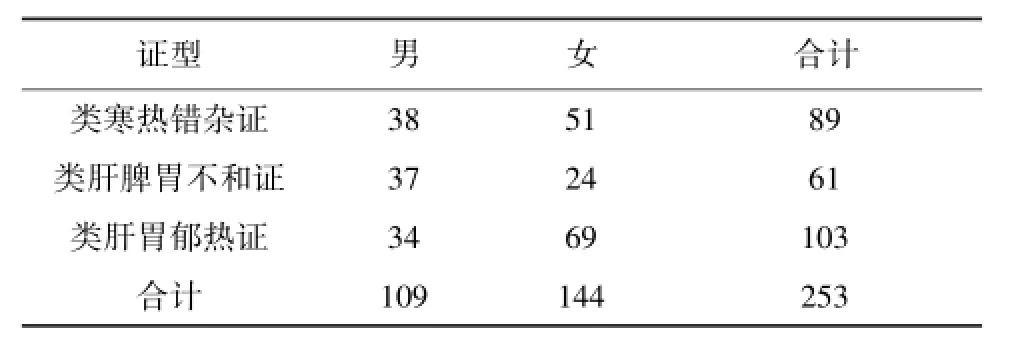

253例患者中,女性患者144例,男性患者109例,类寒热错杂证与类肝脾胃不和证的性别分布均无显著差异(P=0.168>0.05)。类肝胃郁热证的性别分布有统计学差异(P<0.05),见表8。

表7 中医各证型与GERD类型的关系

表8 中医各证型与性别的关系

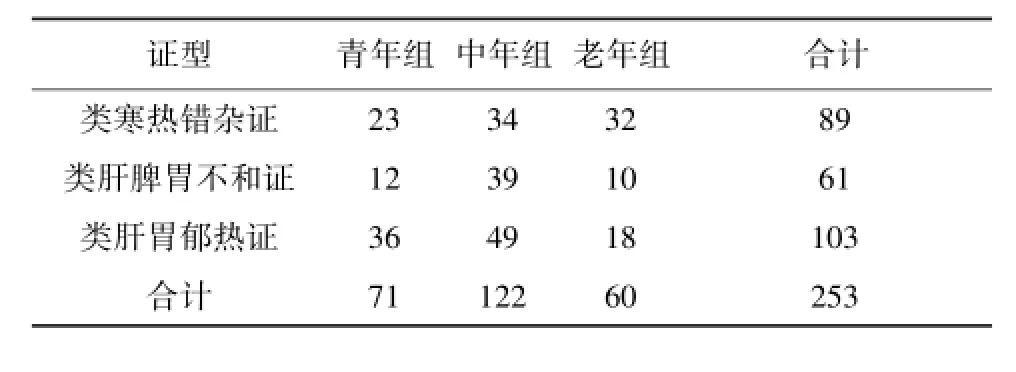

青年组71例,中年组122例,老年组60例,类寒热错杂证在不同年龄段的分布无统计学差异(P>0.05)。类肝脾胃不和证在中年组的分布与青年组及老年组比较均有显著差异(P<0.05),多出现在中年患者。类肝胃郁热证中年组与老年组比较(P<0.05),老年组与青年组比较(P=0.014<0.05),均有显著统计学差异;中年组与青年组比较(P=0.159>0.05),无统计学差异,表明类肝胃郁热证多出现在青年和中年患者,见表9。

表9 中医各证型与年龄段的关系

3 讨论

关于GERD的中医证型研究有很多,分型方法也十分多样,大多是通过临床经验主观判断,缺乏统一的分型标准。本研究应用因子分析法和聚类分析法归纳出3种证型,与以往研究[5-9]不同之处在于:(1)本研究归纳的分型较少;(2)在以往肝胃不和证的基础上提出类肝脾胃不和证。考虑主要原因有:(1)患者群来源较单一,地域性强,饮食特点鲜明,故表现症状较相似,证型分布集中;且本研究收集的患者以青、中年为主,故实证、热证偏多,或表现为虚实夹杂证,而纯虚证不易见到;(2)与统计方法的特性和操作过程有关。从特性而言,因子分析和聚类分析能够比较客观地得到常见的中医证型,但两者的特点是简化或消除了一些变量之间的共线性,某些症状可出现在多个证型之中,而这种多重性在因子分析的过程中被简化或消除;在因子分析结果的基础上联合运用聚类分析法将公因子归类,又将公因子之间的共线性再简化,而中医辨证是个复杂的过程,其复杂性恰恰是症状之间的共线性和协同作用。

本研究在肝胃不和证的基础上,提出类肝脾胃不和证。情志失调,肝气郁滞,肝木乘克脾土,影响中焦斡旋,脾失健运,脾胃升降功能失常,脾气不升而胃气不降,则发本病;或日久胃病及脾;或先天脾气虚弱,加之情志不遂或外邪侵犯,均可表现为肝脾胃不和等。

本次研究发现,不同年龄段GERD的中医证型分布有显著差异。青、中年人平时饮食不节,嗜食辛辣肥甘厚味醇酒之品,或情志失调,肝木乘土,多出现肝胃郁热和肝脾胃不和之证。老年人生理上多气血津液不足,或久病体虚,脾气虚弱,气虚及阳,脾阳受损,其证多兼虚实夹杂或表现为寒热错杂,故以类寒热错杂证为主。在性别方面,类肝胃郁热证多发于女性,与女性情绪波动更为明显,平素多易肝气郁结有关。“气有余便是火”,肝郁日久,气滞化热,横逆犯胃,易致肝胃郁热。

本研究的不足之处在于收集的样本量不够大,患者来源也比较单一,仅限于北京中医药大学东方医院门诊就诊及内镜中心行胃镜检查的患者;患者群中北京居民占多数,因此还有一定的地域性,还需要进一步扩大样本量、样本来源和地域范围。统计方法上需要继续探索更为恰当的操作标准,并结合一些其他统计方法如logical回归分析、关联分析等其他统计学方法对数据进行判断,探索更接近客观情况的中医证型分布规律。

[1] 胡水清,张玫.门诊患者胃食管反流病的流行病学调查[J].实用医学杂志,2009,25(1):141-143.

[2] 中国胃食管反流病共识意见专家组.中国胃食管反流病共识意见(2006 10三亚)[J].中华内科杂志,2007,46(2):170-173.

[3] 中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会.胃食管反流病中西医结合诊疗共识意见(2010)[J].中国中西医结合杂志,2011,31(11):1550-1553.

[4] 中华中医药学会脾胃病分会.胃食管反流病中医诊疗共识意见(2009,深圳)[J].中医杂志,2010,51(9):844-847.

[5] 叶柏,陈静.胃食管反流性疾病证治刍议[J].中医杂志,2005,46(11):812-813.

[6] 陈誩,刘汶.中医对胃食管反流病的认识与辨证[J].北京中医药,2008,27(4):245-247.

[7] 牛晓玲.孙志广治疗胃食管反流病经验[J].中医杂志,2009,50(11):979-980.

[8] 张双全.胃食管反流病的中医证型辩证治疗分析[J].中国实用医药,2012,7(29):181-182.

[9] 李建华.从肝论治胃食管反流病[J].四川中医,2013,31(7):12-13.

(本文编辑:董历华)

Clinical study on the traditional Chinese medicine syndromes of the gastroesophageal reflux disease

WANG Wen-ting,ZHANG Chang,WANG Lin-heng,et al. Beijing Yangfangdian Hospital,Beijing 100038,China

ZHANG Chang,E-mail:zchang0520@163.com

Objective To investigate the risk factors and TCM syndrome type distribution of gastroesophageal reflux disease(GERD).Methods Epidemiological methods was used to investigate 253 cases of patients with GERD and regularities of distribution of TCM syndrome types was analyzed by factor analysis and cluster analysis methods.Results The syndrome distribution type was classified as three type,type of cold heat complicated syndrome(35.17%),type of disharmony of liver qi and spleenstomach syndrome(24.11%),type of stagnation heat of liver and stomach syndrome(40.71%). Conclusions The research shows GERD of TCM syndrome type of three type,including cold and heat syndrome,liver spleen and stomach disharmony syndrome and stagnation heat of liver and stomach syndrome.The distribution of cold and heat syndrome is the most while simple sthenia syndrome is less.

Gastroesophageal reflux disease; TCM syndromes; Regularity of distribution

R573

A doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2016.08.007

100038 北京市羊坊店医院中医科(王文婷);北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科(张厂、王林恒、李军祥、胡立明、孟捷、韩海啸、王志斌、陈润花、余轶群、赵薇巍、彭丹)

王文婷(1989-),女,硕士,住院医师。研究方向:中医防治脾胃病。E-mail:wangwenting7028@126.com

张厂(1975-),博士,主任医师,教授,硕士生导师。研究方向:中医消化病学。E-mail:zchang0520@163.com

(2016-03-11)