从豫西南鄂西北地区史前文化的变迁看华夏与苗蛮集团的关系

2016-08-22靳松安张贤蕊

□靳松安 张贤蕊

从豫西南鄂西北地区史前文化的变迁看华夏与苗蛮集团的关系

□靳松安 张贤蕊

豫西南鄂西北所在的汉水中游地区处于长江、黄河两大文化区的交汇地带,是两地区文化交流的重要廊道。考古发掘与研究表明,自旧石器时代起,该区域文化面貌就兼具南北文化特征,至新石器时代晚期文化交流通道的作用更加凸显。属于中原系统的仰韶和王湾三期文化与源自长江中游的屈家岭和石家河文化的交替出现,不同时期文化面貌的南北交融特征,极为鲜明地反映了这一交流通道的区域特性。根据史料记载和研究,中国古代部族大体可以分为华夏、东夷、苗蛮三大集团,其中华夏集团分布于黄河中游,苗蛮集团范围在长江中游地区[1]。因此,豫西南鄂西北地区考古调查与发掘中所反映的史前文化变迁为深入细致理解两大集团的关系、揭示多元一体的文明化进程等课题具有重要意义。

一、典型遗址分期与年代

豫西南鄂西北地区的田野考古工作开始较早,近年来为配合南水北调工程丹江口库区的建设,又对这一地区进行了较大规模的考古调查与发掘。根据已发表的考古资料,证明该区域是一个经过发掘且层位清晰、出土遗物较为丰富的遗址,主要有河南的淅川沟湾[2]、下王岗[3]、下寨[4]、龙山岗[5]与邓州八里岗[6];湖北的郧县青龙泉[7]、大寺[8]与丹江口朱家台[9]以及枣阳雕龙碑[10]等。

1.沟湾遗址。1958年,河南省文化局文物工作队(原长办考古队河南分队)调查发现该遗址。 1959年,对其进行了小规模发掘,发现有仰韶、屈家岭、龙山三个时期的文化遗存。2007—2009年,郑州大学历史学院对该遗址进行了大规模发掘,揭露面积5000平方米,发现了系统而丰富的文化遗存。

整理结果显示,该遗址仰韶文化可分为四期6段[11],囊括了该地区仰韶文化的整个发展历程;屈家岭文化分为三组,从出土器物来看应属于该地区屈家岭文化的中、晚期;石家河文化分为两组,分属于该地区石家河文化的早、晚期;王湾三期文化是在直接取代该遗址石家河文化基础上发展起来的,应属于王湾三期文化晚期的乱石滩类型,目前暂未分组。

2.八里岗遗址。1957年,调查时发现。自1991—2008年北京大学考古文博学院和南阳市文物考古研究所先后对该遗址进行了9次发掘。发现了大量新石器时代房址、墓葬、灰坑等遗迹,出土了丰富的陶器、石器、骨器等人工制品以及动物、植物等自然遗物。时代包括仰韶、屈家岭、石家河及王湾三期文化晚期。

发掘者依据层位关系及出土器物特征,将该遗址仰韶文化遗存分为五段:其中第一、二段年代分别与下王岗遗址二期的早、中两段对应,为仰韶文化第二期遗存;三、四段年代分别与下王岗遗址第二期晚段、第三期相当,同属于仰韶文化第三期;第五段年代与该地区朱家台类型相当,属仰韶文化第四期遗存。

简报将该遗址屈家岭文化遗存分为早、晚两期。参考目前学术界相关研究成果,其早、晚两期的年代分属于屈家岭文化中、晚期[12]。石家河文化也分为早、晚两期,但是从器物形制来看,其中早期为石家河晚期,晚期属于王湾三期文化乱石滩类型无疑。

3.下王岗遗址。1957 年,调查时发现:1971—1974年河南省博物馆文物工作队、长江流域规划办公室文物考古队河南分队对下王岗遗址进行了大规模的发掘,发现了仰韶、屈家岭、龙山、二里头等不同时期的文化遗存。2008—2010年,中国社会科学院考古研究所又对该遗址进行抢救性发掘。发掘面积达5300平方米,基本上将该遗址完全揭露;发现了仰韶、屈家岭、龙山、二里头、西周等不同时期的各类遗迹556处,其中以仰韶文化、龙山文化以及西周文化最为丰富,进一步完善了该遗址的古文化发展序列。

《淅川下王岗》一书将该遗址仰韶文化分为三期,其中第一期与沟湾遗址第一期接近,第二期又分为早、中、晚三段。第二期早中段、第二期晚段和第三期分别与沟湾遗址的第二、三期对应;屈家岭文化即原报告中的屈家岭文化第一期,属该地区屈家岭文化的晚期;原报告屈家岭文化第二期的器物组合主要有深腹罐、瓦足鼎、喇叭口筒形擂钵、矮颈瘦袋足、厚胎喇叭形杯等,与该地区石家河文化器物组合一致,其年代应属石家河文化晚期;原报告龙山文化与乱石滩遗址同类遗存基本一致,年代属于王湾三期文化晚期。

4.下寨遗址。1957 年,考古调查发现。2009—2013年河南省文物考古研究院对遗址进行抢救性发掘,揭露面积16000平方米。调查和勘探表明遗址面积约60万平方米,发现有清、明唐、汉、东周、西周、二里头文化早期、王湾三期文化、石家河文化和仰韶文化等时期遗存,其中仰韶文化时期环壕聚落和仰韶晚期至石家河文化时期墓葬的发现具有重要意义。

从简报发表材料来看,该遗址史前遗存的年代分属于仰韶文化第二至四期、石家河文化早期和王湾三期文化晚期乱石滩类型。

5.龙山岗遗址。1957年,长江流域规划办公室考古队河南分队对丹江流域进行文物普查时发现该遗址。1965—1966年由河南省文化局文物工作队对其进行了发掘,发掘面积980平方米。发现了丰富的仰韶文化、屈家岭文化等新石器时代遗存,尤以屈家岭文化遗存最为丰富;揭露出大型连间排房式建筑,出土了大量的陶器、石器等遗物。2008—2012年,河南省文物考古研究院对该遗址又进行了多次考古勘探与发掘,揭露面积13600平方米。文化堆积以新石器时代遗存为主,包含仰韶文化晚期、屈家岭文化、石家河文化、王湾三期文化晚期等遗存,其中以仰韶文化晚期遗存最为丰富,发现了该时期的城墙、壕沟、河道、道路、房址、祭祀遗存等,进一步丰富了该遗址的文化内涵。

从两次发掘简报公布的材料来看,龙山岗遗址的仰韶文化遗存为该地区仰韶文化的最晚阶段,即朱家台类型。屈家岭文化是在仰韶文化晚期基础上发展而来的,可将其分为早晚两组:第一组以T7②、F15和H20为代表,第二组以F11为代表。这两组联系紧密,基本可以囊括该遗址屈家岭文化发展的两个阶段,其年代分属屈家岭文化中、晚期;龙山时期遗存分属于石家河文化早期、晚期和王湾三期文化晚期。

6.青龙泉遗址。1958年,原襄阳专署文化局调查时发现。1959—1962年,中国科学院考古研究所对其进行多次发掘,揭露面积1144平方米。发现了大量的仰韶文化、屈家岭文化和石家河文化遗存。2008年,武汉大学考古系和湖北省文物考古研究所又对其进行发掘,揭露面积1600平方米,出土遗迹、遗物基本与前几次发掘一致,新发现了王湾三期文化晚期乱石滩类型的遗物。

青龙泉遗址史前文化的发展较为连贯,该遗址仰韶文化遗存包括原报告仰韶文化遗存和简报第一期,年代属于仰韶文化第四期;原报告屈家岭文化遗存分为早、晚两期,年代相当于屈家岭文化的中期、晚期,简报中的第二期年代应为晚期;原报告青龙泉第三期遗存暂未分期,根据相关研究,该期可以分为两组,分属于石家河文化的早期、晚期[13],简报中的第三期属于石家河文化早期;遗址的乱石滩类型文化遗存仅在2008年的发掘中有所发现,主要位于遗址的南部,年代属王湾三期文化晚期。

7.大寺遗址。1958—1964年,中国科学院考古研究所和郧县文教局对该遗址进行了5次发掘,揭露面积345平方米,发现了大批仰韶文化和龙山文化遗存,还有少量屈家岭文化遗存。2006—2007年,湖北省文物考古研究所又对其进行了抢救性发掘,揭露面积1400平方米,发现有仰韶、屈家岭、龙山和周、汉、唐、宋、明、清等时期的文化遗存,其中以新石器时代遗存最为丰富。

从发表的材料来看,大寺遗址仰韶文化大部分遗存的年代与沟湾遗址仰韶第三期相当,部分遗物如报告中的Ⅰ式鼎T8②:53、Ⅱ式鼎T10④:3,简报中的W2、W9,可能会早至仰韶文化第二期;屈家岭文化可以分为早、中、晚三期,其中原报告中的H9为早期,原报告中的T17⑤和简报中的H103②、H196为中期,其余的大部分属于晚期;两次发现的龙山文化遗存面貌较为接近,与下王岗、下寨遗址龙山文化遗存年代相当,属于王湾三期文化晚期。

8.朱家台遗址。1958年,调查时发现。1959年,中国科学院考古研究所长江工作队对其进行了发掘,揭露面积1678平方米,发现了大量仰韶、两周和汉代遗存。

发掘者依据层位关系和出土器物演变规律,将该遗址的仰韶文化遗存分为早、晚两期。不过,从公布的材料看,早期遗存中的T15⑤等所见的折沿锥足罐形鼎、折腰器座等器物与沟湾、下王岗等遗址仰韶第一期所见的同类器相近,年代也应与其相当;早期的大部分遗存和晚期遗存的年代应属仰韶文化第四期。

9.雕龙碑遗址。1990—1992年,中国社会科学院考古研究所对其进行了5次发掘,揭露面积1480米。发现了仰韶文化、大溪文化的灰坑、墓葬、祭祀坑等各类遗迹328处,出土了大量陶器、石器、骨器等生产工具和生活用具,为研究该地区仰韶与大溪文化的关系提供了宝贵资料。

依据原报告发表的材料,该遗址第一期文化的整体特征与沟湾遗址仰韶文化第二期接近;第二期文化大体与沟湾仰韶文化第三期遗存的年代相当,但已经出现了一定数量的大溪文化油子岭类型早期的文化因素,如附杯形纽圈足盘、三足盘、筒形瓶、薄胎彩陶杯等;第三期文化,从出土器物组合来看应属大溪文化油子岭类型晚期。

依据以上典型遗址的层位关系和出土器物的组合、特征及其演变规律,参考学术界已有的分期结果,基本可以确立该地区仰韶至龙山时代的仰韶文化—屈家岭文化—石家河文化—王湾三期文化晚期的文化发展序列(表一),这为研究以仰韶文化、王湾三期文化为代表的华夏集团和以大溪文化、屈家岭文化、石家河文化为代表的苗蛮集团的相互关系提供了重要的年代学依据。

表一 豫西南鄂西北地区主要遗址分期对应表

二、豫西南鄂西北地区史前文化的发展

根据上述典型遗址的分期及文化因素分析,豫西南鄂西北地区考古学文化的发展演变,大体经历了仰韶时代早期至仰韶时代晚期早段、仰韶时代晚期晚段至龙山时代晚期早段、龙山时代晚期晚段三个不同的阶段。如下所述。

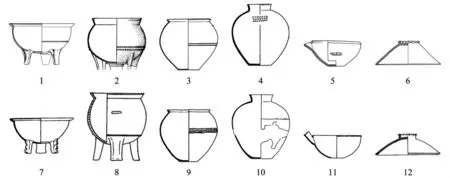

1.第一阶段(仰韶时代早期至仰韶时代晚期早段)。这一阶段,分布于豫西南鄂西北和江汉地区的考古学文化分别为仰韶文化和大溪文化,就已有的考古资料来看,这两大考古学文化的分界大体维持在汉江与随枣走廊一带。自仰韶时代早期偏晚阶段开始,两地已经开始有了某种程度的文化交流活动。在豫西南鄂西北地区的仰韶文化早期遗存中,零星可见一些来自于大溪文化的因素,如雕龙碑遗址二期的附杯形纽圈足盘,沟湾遗址发现的泥质磨光红陶盆形鼎、觚形杯,下王岗遗址所见的敛口豆、薄胎彩陶杯等。(图一)此时,鼎在大溪文化也开始流行,并成为其主要的炊器组合。仰韶时代中期,在江汉地区的大溪文化遗存中,如枝江关庙山[14]、京山油子岭[15]、黄冈螺蛳山[16]等遗址发现的白衣彩陶和圆点勾叶纹的彩陶罐、花瓣纹的彩陶豆与彩陶罐、叶形纹彩陶瓶、弧边三角纹彩陶纹饰(图二),以及鸭嘴形足鼎、双唇口小口尖底瓶、缸、圜底釜、红顶钵等,应该都是仰韶文化南下的产物。受其影响,江汉平原北部的大溪文化逐步转变为具有一定地方特色的遗存,有不少学者称之为大溪文化油子岭类型或油子岭文化[17]。这类遗存目前发现的典型遗址主要有天门龙嘴城址[18]、枣阳雕龙碑、随州西花园[19]、孝感叶家庙[20]等,表明到仰韶时代晚期早段,此类遗存的分布范围已经扩展至随枣走廊一带。

图一 豫西南鄂西北地区仰韶文化早期遗存所见大溪文化因素

图二 江汉平原地区大溪文化遗存所见仰韶中期文化因素

整体来看,该阶段两大集团的文化交流与互动,基本上是在一种相对和平的环境下进行的。早期大溪文化对仰韶文化的影响稍强,中期仰韶文化对大溪文化的影响明显占据上风,到晚期大溪文化则开始逐步壮大,为之后屈家岭文化的北渐奠定了基础。

2.第二阶段(仰韶时代晚期晚段至龙山时代晚期早段)。大约在仰韶时代中、晚期之交,屈家岭文化首先在江汉平原地区兴起。仰韶时代晚期晚段开始沿汉水和随枣走廊向北扩张,取代了豫西南鄂西北地区原有的仰韶文化,从而形成了屈家岭文化青龙泉二期类型[21]。至龙山时代早期晚段,石家河文化在屈家岭文化的基础上发展而来,豫西南鄂西北地区属于该文化的青龙泉三期类型[22]。

综合比较这一时期典型遗址内的不同文化因素,其主要来源大体可以分为两类。第一类是本地文化因素,源于该地区的仰韶文化晚期遗存,但又加以改造并注入本地文化传统风格,如罐形鼎、盆形鼎、鼓腹罐、小口高领瓮、带流盆、花边捉手器盖等,均具有明显的仰韶文化晚期特征。(图三)第二类则是典型的屈家岭、石家河文化因素,属于这一类的文化因素主要有以双腹豆、双腹碗、彩陶圈足壶、高圈足杯、喇叭形杯、盂形器、厚胎大口缸等所构成的屈家岭文化器物组合(图四),以及以凸棱宽扁足罐形鼎、扁折腹釜形鼎、“腰鼓”形罐、豆、尊、喇叭口筒形擂钵、厚胎斜直璧杯等所构成的石家河文化器物组合。(图五)

从整体来看,该阶段以屈家岭、石家河文化为代表的苗蛮集团对中原华夏集团的影响呈现出逐步增强的态势。自仰韶时代晚期早段开始,屈家岭文化对豫西南鄂西北地区就有一定的渗透和影响,如八里岗遗址仰韶文化晚期遗存所见的少量倒梯形凹面鼎足、泥质灰陶双腹豆等。仰韶时代晚期晚段至龙山时代早期前段,屈家岭文化首先到达豫西南鄂西北地区以及豫南地区[23],并以该地区为桥梁向北渗透到豫中地区的郑州大河村[24]、西山[25],禹州谷水河[26],洛阳王湾[27]和豫西晋南地区的三门峡庙底沟[28]、垣曲古城东关[29]等地。这些遗址中发现有屈家岭文化的典型器物,如凹面宽扁足罐形鼎、盆形鼎、双腹陶器、圈足杯、喇叭形薄胎彩陶杯等。龙山时代早期后段到晚期前段,在豫中地区的郾城郝家台[30]、登封王城岗[31]、禹州前后屯[32]与瓦店[33]、郑州大河村[34]、孟津妯娌[35],豫西晋南地区的垣曲上亳[36]、古城东关,豫东地区的杞县鹿台岗、段岗[37],豫北地区的辉县孟庄[38]、新乡李大召[39]等遗址的该期遗存中,都见有石家河文化早期的典型因素如扁足鼎、盆形甑、喇叭口筒形擂钵、素面壶、斜腹杯等。(图六)

图三 豫西南鄂西北地区仰韶文化晚期和屈家岭文化类同文化因素比较

图四 豫西南鄂西北地区和江汉地区典型屈家岭文化因素比较

图五 豫西南鄂西北地区和江汉地区典型石家河文化因素比较

图六 龙山时代中原诸考古学文化所见屈家岭、石家河文化因素

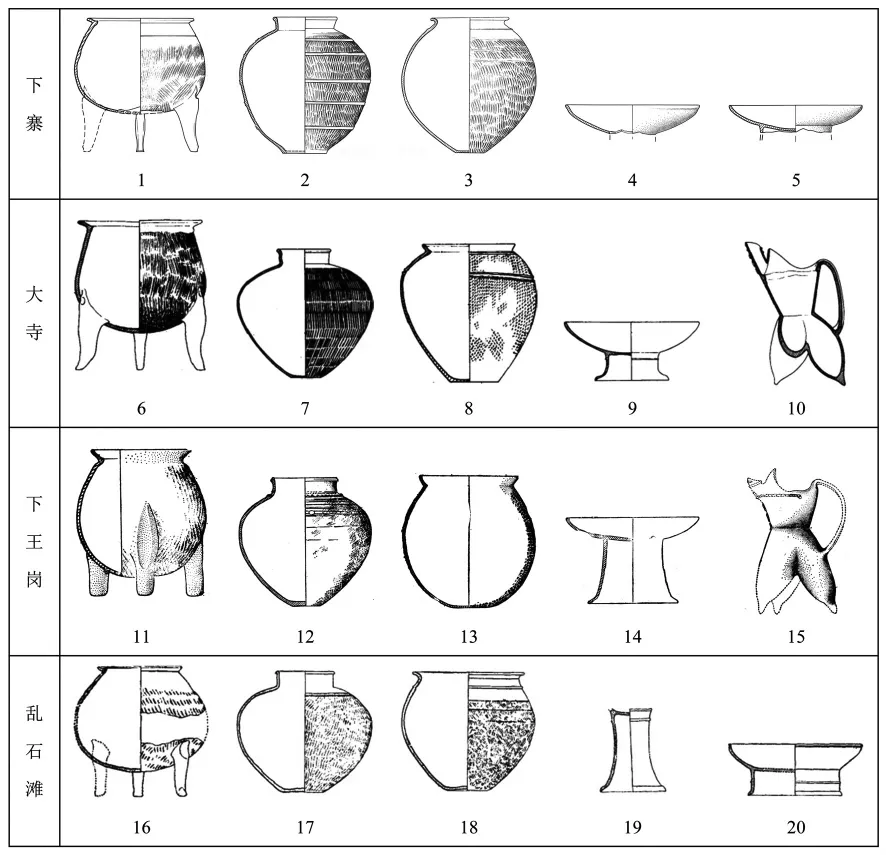

图七 豫西南鄂西北地区王湾三期文化典型遗址所见主要陶器组合

图八 豫西南鄂西北地区王湾三期文化与关中地区客省庄二期文化同类器物比较

3.第三阶段(龙山时代晚期晚段)。龙山时代晚期晚段,豫西南鄂西北地区石家河文化逐步被王湾三期文化所取代并形成了王湾三期文化乱石滩类型[40],江汉平原地区则进入“后石家河文化”时代[41]。

王湾三期文化的分布地域,大体经历了由小到大的发展过程。早期主要分布于豫中和豫西东部地区;晚期分布范围显著扩大,开始大幅度向南扩张,在豫西南鄂西北地区彻底取代了原先分布于该区域的石家河文化。综合分析上述遗址出土材料可知,这一区域文化因素的来源大体也可以分为两大类。第一类为典型的王湾三期文化因素,主要有侧装三角形高足鼎、小口高领瓮、鼓腹罐、圈足盘、壶以及等。(图七)第二类为关中地区的客省庄二期文化因素,主要有折腹罐、双大耳罐、双耳杯、三耳杯等。(图八)此外,还有少量石家河文化因素,如厚胎斜腹杯、圜底釜、豆等。其中,第一类文化因素构成其器物组合的主体,据此,有研究者认为这类文化遗存应为王湾三期文化晚期乱石滩类型[42]。与此同时,分布于江汉平原地区的石家河文化新出现了大量王湾三期文化的典型因素,如侧装三角形高足鼎、小口高领瓮、粗柄豆、圈足盘、等,表明在王湾三期文化的持续影响下,石家河文化迅速走向衰落,从而进入了 “后石家河文化”时代。(图九)

王湾三期文化的南渐,大大拓展了该文化的分布范围,同时也强烈影响了江汉地区史前文化的发展进程。它不仅将中原地区的先进文化因素播迁到江汉地区,而且也把后者的优秀文化因素带回到中原地区,进而为二里头文化的兴起奠定了坚实基础。

三、历史记载的考古学阐释

目前,学术界一般认为,仰韶文化和王湾三期文化属于中原文化系统,大溪文化、屈家岭文化、石家河文化则属于江汉文化系统,分别对应古史传说中的华夏集团和苗蛮集团[43]。豫西南鄂西北地区文化因素的变迁和文化性质的突变,实际上就是这两大集团势力消长变化在考古学上的具体反映。

图九 江汉平原地区后石家河文化所见王湾三期文化晚期因素

图十 豫西南鄂西北仰韶文化晚期、屈家岭文化、石家河文化所见箭镞、石(玉)钺

据古史传说与相关记载,颛顼时期,江汉平原地区苗蛮集团的中兴可能与祝融南迁有一定的关系[44]。尧、舜时期,文献中记载这两大集团之间的交互关系,主要是关于其间的战争传说。《吕氏春秋·召类》云:“尧战于丹水之浦,以服南蛮。”《史记·五帝本纪》云:“三苗在江淮,荆州数为乱。”《帝王世纪》云:“诸侯有苗氏处南蛮不服,尧征而克之于丹水浦。”《淮南子·修务训》中,“舜南征三苗,道死苍梧”“禹征三苗”的记载较多。《墨子·非攻》云:“昔者三苗大乱,天命殛之。日妖宵出,雨血三朝,龙生于庙,犬哭乎市,夏冰,地坼及泉,五谷变化,民乃大振。高阳乃命玄宫,禹亲把天之瑞令,以征有苗。四电诱抵,有神人面鸟身,若瑾以待。搤矢有苗之祥,苗师大乱,后乃遂几。禹既已克有三苗,焉磨为山川,别物上下,卿制大极,而神民不违,天下乃静。则此禹之所以征有苗也。”以上记载均表明:史前时期,华夏与苗蛮集团不同文化的变迁多是以战争形式实现的。

仰韶时代晚期,苗蛮集团的屈家岭文化强势崛起,沿汉水北进逐渐取代了豫西南鄂西北地区中原文化系统的仰韶文化;龙山时代早期晚段至晚期早段,石家河文化在该地区屈家岭文化的基础上进一步发展。龙山时代晚期晚段,华夏集团的王湾三期文化南渐重新控制了该地区,进而使这一区域的文化性质又发生了巨变。根据文献记载和考古发现,龙山时代晚期晚段的年代可能与尧舜禹时期大体相当,这一时期豫西南鄂西北地区文化性质的突变,不少学者都认为应与尧舜禹对苗蛮集团的征伐有关[45]。

随着考古资料的增多,反映这两大文化系统更迭和取代的战争遗存也有所发现。位于荆襄古道上的宜城顾家坡墓地,出土有大量与战争相关的遗存,如非正常死亡案例及大量石钺等兵器,显示出该地区可能存在着明显的部族冲突[46]。顾家坡墓地的上限与屈家岭文化的形成年代大体吻合,该墓地所见大量战争遗存极有可能是屈家岭文化向北扩张过程中遇到仰韶文化强有力阻挡的结果。在豫西南鄂西北地区的淅川龙山岗、沟湾和邓州八里岗与郧县青龙泉等仰韶晚期至屈家岭文化遗存中均发现有较多的箭镞和少量钺,下寨石家河文化墓葬中男性墓葬多随葬有石(玉)钺及箭镞等(图十),这些或许即是华夏与苗蛮两大集团关系非和平方式的最直接体现。

注释:

[1][43]徐旭生:《中国古史的传说时代》,文物出版社,1985年。

[2]原长办考古队河南分队:《河南淅川下集新石器时代遗址发掘报告》,《中原文物》1989年第1期;郑州大学历史学院考古系、河南省文物管理局南水北调文物保护办公室:《河南淅川县沟湾遗址仰韶文化遗存发掘简报》,《考古》2010年第6期。

[3]河南省文物研究所等:《淅川下王岗》,文物出版社,1989年;河南省文物局:《河南省南水北调中线工程文物保护项目年报》(2008),2009年;河南省文物局:《河南省南水北调中线工程文物保护项目年报》(2009—2010年),2011年。

[4]河南省文物考古研究所等:《河南淅川县下寨遗址2009—2010年发掘简报》,《华夏考古》2011年第2期。

[5]长江流域规划办公室考古队河南分队:《河南淅川黄楝树遗址发掘报告》,《华夏考古》1990年第3期;河南省文物考古研究院等:《河南淅川县龙山岗遗址2008—2009年发掘简报》,《华夏考古》2014年第4期。

[6]北京大学考古学系、南阳地区文物研究所:《河南邓州八里岗遗址的调查与试掘》,《华夏考古》1994年第2期;北京大学考古学系、南阳地区文物研究所:《河南邓州市八里岗遗址1992年的发掘与收获》,《考古》1997年第12期;北京大学考古实习队、河南省南阳市文物研究所:《河南邓州八里岗遗址发掘简报》,《文物》1998年第9期;北京大学考古实习队、南阳地区文物研究所:《河南邓州八里岗遗址1998年度发掘简报》,《文物》2000年第 1期;张弛:《邓州市八里岗新石器时代遗址》,《中国考古学年鉴·2008年》,文物出版社,2009年。

[7]中国社会科学院考古研究所:《青龙泉与大寺》,科学出版社,1991年;武汉大学考古系、湖北省文物考古研究所:《湖北郧县青龙泉遗址2008年度发掘简报》,《江汉考古》2010年第1期。

[8]中国社会科学院考古研究所:《青龙泉与大寺》,科学出版社,1991年;湖北省文物局南水北调办公室、湖北省文物考古研究所:《湖北郧县大寺遗址2006年度发掘简报》,《考古》2008年第4期。

[9]中国社会科学院考古所长江工作队:《湖北均县朱家台遗址》,《考古学报》1989年第1期。

[10]中国社会科学院考古研究所:《枣阳雕龙碑》,科学出版社,2005年。

[11]靳松安:《河洛与海岱地区考古学文化的交流与融合》,科学出版社,2006年。本文中,仰韶文化、王湾三期文化的分期、类型划分观点均出自此书,下文不再赘述。

[12]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学·新石器时代卷》,中国社会科学出版社,2010年。本文中,有关屈家岭文化的分期采用此书观点。

[13]樊力:《论石家河文化青龙泉三期类型》,《考古与文物》1999年第4期。

[14]中国社会科学院考古研究所湖北工作队:《湖北枝江县关庙山新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1981年第4期;中国社会科学院考古研究所湖北工作队:《湖北枝江关庙山遗址第二次发掘》,《考古》1983年第1期。

[15]湖北省荆州地区博物馆:《湖北京山油子岭新石器时代遗址的试掘》,《考古》1994年第10期。

[16]中国科学院考古研究所湖北发掘队:《湖北黄冈螺蛳山遗址的探掘》,《考古》1962年第7期。

[17]张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,湖北科学技术出版社,1992年。

[18]湖北省文物考古研究所:《天门龙嘴》,科学出版社,2015年。

[19]武汉大学历史系考古教研室等:《西花园与庙台子》,武汉大学出版社,1993年。

[20]湖北省文物考古研究所等:《孝感市叶家庙》,科学出版社,2016年。

[21]樊力:《论屈家岭文化青龙泉二期类型》,《考古》1998年第11期;孟原召:《屈家岭文化的北渐》,《华夏考古》2001年第3期。

[22]樊力:《论石家河文化青龙泉三期类型》,《考古与文物》1999年第4期。

[23]河南省文物考古研究所等:《河南罗山县李上湾新石器时代遗址》,《华夏考古》2000年第3期。

[24]郑州市文物考古研究所:《郑州大河村》,科学出版社,2001年。

[25]国家文物局考古领队培训班:《郑州西山仰韶时代城址的发掘》,《文物》1999年第7期。

[26]河南省博物馆:《河南禹县谷水河遗址发掘简报》,《考古》1979年第4期。

[27]北京大学考古文博学院:《洛阳王湾——田野考古发掘报告》,北京大学出版社,2002年。

[28]中国科学院考古研究所:《庙底沟与三里桥》,科学出版社,1959年。

[29]中国历史博物馆考古部:《垣曲古城东关》,科学出版社,2001年。

[30]河南省文物考古研究所:《郾城郝家台》,大象出版社,2012年。

[31]河南省文物研究所等:《登封王城岗与阳城》,文物出版社,1992年;北京大学考古文博学院等:《登封王城岗考古发现与研究》(2002—2005),大象出版社,2007年。

[32]山东大学考古与博物馆学系:《河南禹州市前后屯遗址龙山文化遗存发掘简报》,《考古》2015年第4期。

[33]河南省文物考古研究所:《禹州瓦店》,世界图书出版公司,2004年。

[34]郑州市文物考古研究所:《郑州大河村》,科学出版社,2001年。

[35]河南省文物管理局:《黄河小浪底水库考古报告》(二),中州古籍出版社,2006年。

[36]山西省考古研究所:《垣曲上亳》,科学出版社,2010年。

[37]郑州大学文博学院等:《豫东杞县发掘报告》,科学出版社,2000年。

[38]河南省文物考古研究所:《辉县孟庄》,中州古籍出版社,2003年。

[39]郑州大学历史学院考古系:《新乡李大召——仰韶文化至汉代遗址发掘报告》,科学出版社,2006年。

[40]中国社会科学院考古研究所长江工作队:《湖北均县乱石滩发掘报告》,《考古》1986年第7期;樊力:《乱石滩文化初论》,《江汉考古》1998年第4期;靳松安:《王湾三期文化的南渐及其相关问题》,《中原文物》2010年第1期;韩建业、杨新改:《王湾三期文化研究》,《考古学报》1997年第1期。

[41]孟华平:《长江中游史前文化结构》,长江文艺出版社,1997年;王劲:《后石家河文化定名的思考》,《江汉考古》2007年第1期。

[42]靳松安:《王湾三期文化的南渐及其相关问题》,《中原文物》2010年第1期。

[44]韩建业、杨新改:《苗蛮集团来源与形成的探索》,《中原文物》1996年第4期。

[45]白云:《关于“石家河文化”的几个问题》,《江汉考古》1993年第4期;杨新改、韩建业:《禹征三苗探索》,《中原文物》1995年第2期;靳松安:《王湾三期文化的南渐及其相关问题》,《中原文物》2010年第1期。

[46]贾汉清:《从顾家坡墓地的发掘看史前时代文化交叉地带的部落冲突》,《华夏考古》2004年第4期。

(作者单位:郑州大学历史学院)

[责任编辑 秦秀林]