基于格网尺度的永城市土地利用转型研究与热点探测

2016-08-16郭椿阳高建华樊鹏飞

郭椿阳,高建华,2,樊鹏飞,姚 飞

(1.河南大学环境与规划学院,河南 开封 475004;2.河南大学黄河文明与可持续发展研究中心,河南开封 475001)

基于格网尺度的永城市土地利用转型研究与热点探测

郭椿阳1,高建华1,2,樊鹏飞1,姚飞1

(1.河南大学环境与规划学院,河南 开封 475004;2.河南大学黄河文明与可持续发展研究中心,河南开封 475001)

研究目的:基于格网尺度分析河南省永城市土地利用转型时空演化规律。研究方法:利用土地利用动态度测算土地利用变化速度,通过土地利用转移矩阵,研究土地利用类型的转移方向及原因;在格网尺度上,采用Crime stat软件探测土地利用转型热点,运用Moran指数分析土地利用转型的空间关系与集聚状况。研究结果:(1)土地利用动态度总体变化平缓,但城市建设用地变化较大;(2)2005—2010年各用地类型的转移幅度均比2000—2005年大,耕地和农村居民点用地转移方向以互相转化为主,城镇用地面积增加的来源主要是耕地和农村居民点;(3)土地利用转型热点地区在空间呈现集聚与正向相关关系,不仅数目增多,而且范围不断扩大,且集中在中心城区和路网发达区域。研究结论:(1)采煤塌陷区空间形态的复杂性及新城区的迅速发展,决定了遥感是土地利用转型研究的有效手段,格网尺度的研究更能精准刻画土地利用转型的过程与特征;(2)永城市是河南省粮食主产区,担负着粮食生产安全的重要使命,但来自于老城区采煤塌陷与新城区快速建设、处于省际边界地区强力推进的产业集聚区建设,保护耕地的压力越来越大,建设用地供给侧改革的开源与节流是永城市持续发展的战略任务。

土地利用;格网;动态度模型;热点分析;空间自相关分析;永城市

1 引言

土地利用转型研究是LUCC综合研究的新途径[1-2],对此,不少学者开展了相关研究。龙花楼阐述了长江沿线土地利用转型阶段及其驱动机制[1];陈龙通过土地利用转移矩阵、土地利用动态度等手段分析了江苏省土地利用转型的特征及驱动因子[3];刘永强对湖南省土地利用转型导致的生态系统服务价值变化进行了测度分析[4];Lambin以越南为研究区域,分析了土地利用转型对社会经济及环境的影响[5];Carmona利用遥感卫星影像通过对智利南部森林覆盖变化的研究探讨了土地利用转型与森林变化轨迹的关系[6],这些研究关注点基本上都是基于遥感数据对土地利用转型较为宏观的研究。从尺度较小的格网上的研究,乔陆印利用全国农村居民点1 km×1 km的栅格数据,通过综合指标法和空间自相关分析法,揭示了全国农村居民点用地变化的数量特征、变化地域类型和空间分布特征[7];苗作华利用ArcGIS软件对土地利用斑块格网化,分析了城市土地利用的空间布局[8];孙贵艳将研究区域划分为若干个1 km×1 km的格网单元,分析农村居住用地布局的变化等。总体上看,基于格网尺度对土地利用转型研究较少,业已开展的研究中也都没有涉及土地利用转型的热点分析[9]。格网相对于较大尺度(不同层级的行政区域)的研究,可以更有效地挖掘基于遥感获得的LUCC信息,可以更客观、更精确地刻画土地利用及其转型在空间上的表现,增加研究结果的精准度、说服度和可信度[10-13]。

永城是典型的煤炭资源型城市,煤炭资源的开发一方面带动了工业化和城镇化的发展,另一方面造成了大面积的采煤塌陷沉降区、积水区,同时也出现了大量耕地被煤矸石压占、村庄被迫搬迁等一系列问题,土地利用类型发生了较大变化。此外,永城西部的老城区由于处于潜在煤陷区内,21世纪以来开始建设新城区,随着被河南省列为加快城镇化进程重点县市和优先发展城市,新城区建设进一步加快;另一方面,作为主要建材粘土砖的砖瓦窑用地面积也不断扩大。本文运用RS和GIS技术,在格网尺度上分析、探讨永城土地利用转型的过程与特征,并在此基础上探寻土地利用转型热点区域的变化与空间关系,为永城市制定相关土地政策、优化土地利用结构服务。

2 研究区概况与数据来源

永城位于河南省东部,东、南、西三面与安徽省相邻,属商丘市,距离商丘市区98 km,被称为河南省的东大门,素有“豫东门户”、“豫东明珠”之称,是河南省东引西进战略的桥头堡城市、河南省重点建设的区域性中心城市。全市总面积为2068 km2,地理坐标为东经115°58′—116°39′,北纬33°42′—34°18′,平均海拔33 m,除东北有16 km2的芒砀山外,其他地区均为平原地区。永城全境属暖温带季风性半湿润气候区,四季分明,年平均气温14.3℃,矿藏丰富,地下储煤面积1216 km2,可开采储量50.45×108t,年产原煤2300×104t,是全国6大无烟煤基地之一。永城市境内有废弃厂房500多处,煤矿塌陷区已稳定塌陷地块,加上废坑塘、废窑坑、空心村等可改造用地,尚有3330 hm2可利用和改造的土地资源。

本文所采用的数据有土地利用数据和图形图像数据。在预研究阶段,对1990—2010年的土地利用数据进行了分析,但1990—2000年的土地利用变化甚小,2000年以来变化较大。考察其宏观背景,采煤塌陷地的大面积出现、新城区的大范围开发以及新农村建设、新型农村社区的全面推进,都是2000年之后永城市影响土地利用变化最为主要的因素,认为2000—2010年的土地利用更能反映新世纪以来永城市土地利用的现状,因此本文选取了2000年、2005年、2010年3期数据,此数据是由中国科学院资源环境科学数据中心提供的1∶10万矢量数据(相当于30 m分辨率),数据精度达到90%以上。为更客观地分析永城市的土地利用特征,我们还对新城区、产业集聚区及城区北部的砖瓦窑用地等进行了实地踏勘与走访。

3 研究方法

3.1土地利用转型的时空测度

本文主要从土地数量变化、速度变化以及转移方向三个方面来分析永城市土地利用转型的时空变化。

土地利用的变化速度可以揭示出区域各种土地利用类型的变化程度,通过单一类型的土地利用动态度和综合土地利用动态度两个指标来衡量[14]。单一土地利用动态度表征某一土地利用类型在时间序列内的数量变化情况[15-16],对比较土地利用变化的区域差异有重要作用:

式(1)中,K为研究时期内某种土地利用类型的动态度,Ua、Ub为研究初期及研究末期某种土地利用类型的数量,T为研究时段。

综合土地利用动态度是研究时段土地利用类型间的转移[17],反映研究区域内所有类型土地在研究期间的总体变化情况[18],表达式为:

式(2)中,LC为研究时期内某种土地利用类型综合变化动态度,LUi为研究初期第i类土地利用类型的面积,ΔLUi-j为研究期内第i类土地利用类型转化为非i类土地利用类型的面积,T为研究时段。

土地利用转移矩阵不仅能揭示区域某一时间点的土地利用结构,而且还能定量描述研究初期和末期各地类相互转化的动态过程,显示各地类转入转出的信息,为国内外所常用[19-21],其表达式为:

式(3)中,Sij表示转移前i地类转换成j地类后转移的面积,n为转移前后土地利用类型的数目,i和j(i,j=1,2,3,…,n)分别为转移前和转移后的土地利用类型。

3.2土地利用转型热点分析

分级热点探测是全局聚集性检验方法之一,是根据某种规则来获取“金字塔”型多层次空间热点区域的[22]。在分级热点探测中,首先通过定义一个“聚集单元”的“极限距离或阈值”,然后将其与每一个空间点对的距离进行比较,当某一点与其他点的距离小于该极限距离时,该点被计入聚集单元。也可以指定聚集单元的点数目来强化聚集规则,依此类推,可以得到不同层次的热点区域[23]。本文利用ArcGIS软件对永城市进行格网化,格网过大不能精确表达出土地利用变化的情况,过小容易忽略各地类之间的相互影响,因此本文在参考其他文献[23-25]及反复调试的基础上将永城市划分为3 km×3 km 大小的231个格网,在ArcGIS中分别计算出不同时期每个格网的综合动态度,通过Crime stat软件,利用分级热点探测永城市不同时期土地利用动态变化的热点地区,最后将永城行政区划图以及从遥感影像中提取出的2005年和2010年的永城市交通图与土地利用动态变化热点图进行叠加,得出土地利用转型热点图,并分析区位因素及交通因素对土地利用转型的影响。

3.3土地利用动态度的空间相关性分析

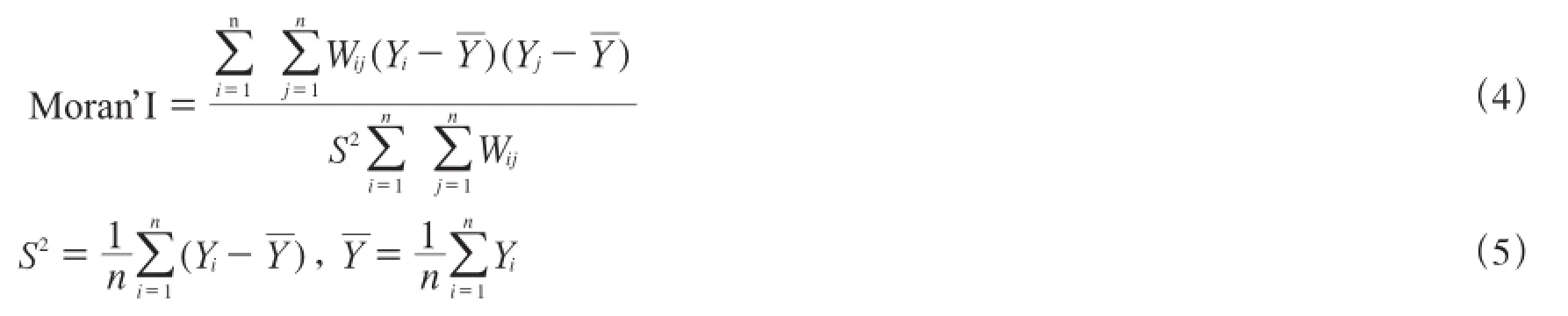

土地利用动态度的空间自相关分析通过Moran指数测度进行[26]。Moran指数定义如下[27]:

式(4)—式(5)中,Yi为第i个格网的土地利用动态度值,n为单元格总数(文中为划分的231个格网),S为Y的样本标准差,Wij为二进制的邻接空间权值矩阵;Moran指数I的取值一般在-1至1之间,小于0表示各格网的土地利用动态度在空间上为负相关,等于0表示不相关,大于0表示正相关。

4 土地利用特征与转型分析

依据2000年、2005年、2010年永城的TM遥感影像图,得到永城市对应年份的土地利用状况(表1),在此基础上得土地利用转移矩阵(表2)及土地利用动态度雷达图(图1)。

4.1土地利用转型的总体特征与动态变化

表1表明,在永城市土地利用结构中,耕地是最主要的用地类型,占土地总面积的80%以上,且有增加的趋势。其中原因:(1)近10多年来国家实行严格的耕地保护政策,强化土地用途管制,实行严格的基本农田保护制度;(2)在采煤塌陷地复垦、砖瓦窑用地复垦、农村空心村整治与新农村建设等方面,创造了许多适合本地实际的模式,有效增加了耕地供给面积。

表1 永城市2000年、2005年和2010年土地利用类型结构Tab.1 The land use structure of 2000, 2005 and 2010 in Yongcheng

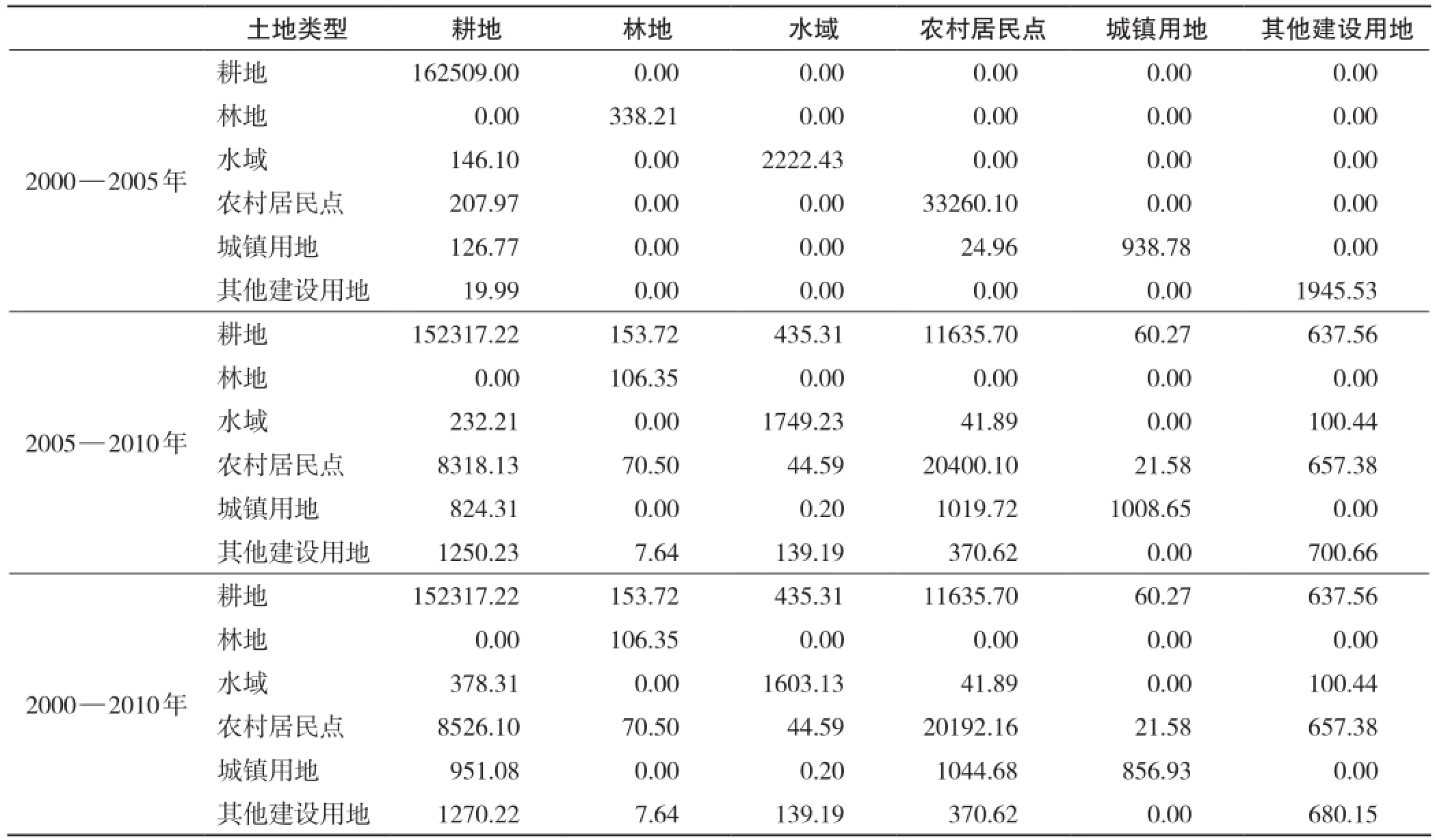

表2 2000—2010年永城市土地利用转移矩阵 单位:hm2Tab.2 The land use shift matrix from 2000 to 2010 in Yongcheng unit: hm2

城镇用地面积虽然绝对数量较小,但相对变化剧烈,增长迅速,尤其在2005—2010年,以近两倍的速度增长。2006年后,永城实施旧城改造和新城建设,城镇建设用地面积急剧上升。其他建设用地包括工矿仓储及交通用地,该部分用地大部分为采煤用地、砖瓦窑用地及产业集聚区用地,从表1可以看出其面积增加,比重增大。在空间表现上,其他建设用地的重心也发生了较大的变化,2000—2010年位于城区周围的砖瓦窑用地随着时间向北发展,产业集聚区则建在靠近淮北市的东部地区。

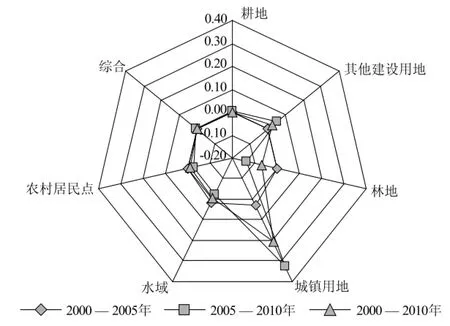

图1描绘了2000—2010年永城市各土地利用类型的动态度变化情况。永城市的综合土地利用动态度变化不大,表明永城市2000—2010年的土地利用是比较稳定的。单一土地利用动态度中,各地类在各时段的变化差异相对较大。其中,耕地、水域及农村居民点的动态度基本保持不变,但是水域用地有小幅度的降低;林地面积虽然绝对数量小,但是相对变化量大,尤其是2005—2010年由于新农村建设和空心村整治,以围村林为主要林地存在的林地面积骤减,动态变化剧烈;城镇用地和其他建设用地的动态度处于上升状态,特别是城镇用地,变化幅度十分明显,随着城市化步伐的加快,2005—2010年的动态度是2000—2005年的9倍之多。

4.2土地利用转移矩阵分析

从表2可以看出,耕地在2000—2005年转出方向为水域、农村居民点、城镇用地和其他建设用地,转出幅度较小。在2005—2010年转出方向未变,但是转出面积明显增加,尤其是转出到农村居民点的用地,转出率增至5.12%;转入方向有林地、水域、农村居民点、城镇用地和其他建设用地,其中从农村居民点用地转入的比例最大,为7.06%。

图1 永城市2000—2005年、2005—2010年和2000—2010年土地利用动态度Fig.1 The dynamic of land use of 2000-2005, 2005-2010 and 2000-2010 in Yongcheng

林地在2000—2005年无转移,2005—2010年全部为转出方向,转出到耕地的比例高达45.45%,换言之近一半的林地在2005—2010年转化为耕地。水域用地在2000—2005年没有转出,但是有少部分的耕地转化为水域用地,占整个水域面积的6.17%,其主要原因是采煤形成的积水区淹没耕地所致。2005—2010年水域的转出方向为耕地、农村居民点、城镇用地和其他建设用地,其中转向耕地的最多,占18.37%;转入的方向为耕地、农村居民点和其他建设用地,从耕地转入的比重最大,为10.3%。

农村居民点用地在2000—2005年向城镇用地单一转出,且转出比重仅有0.07%,耕地对其转入但转入比例很小,为0.62%。2005—2010年农村居民点用地的转换幅度很大,其中转出方向为耕地、水域、城镇用地和其他建设用地,耕地的转出比重最大,为34.77%,其次为城镇用地,为3.05%;各个地类向农村居民点用地均有所转入,其中以耕地转入的比重最大,为28.19%。

城镇用地和其他建设用地在2000—2005年没有转移,但2005—2010年有较大程度的转移。城镇用地的转出方向为耕地和农村居民点,且转出比重都较低,为5.53%和1.98%,但是转入的幅度很大,主要由耕地和农村居民点转入,转入比重分别占28.89%和35.74%。其他建设用地的转出方向是耕地、水域和农村居民点,主要转向耕地和农村居民点,所占比例分别为32.45%和33.45%;转入的地类则有耕地、林地、水域和农村居民点,其中从耕地转入的比重最高,为53.49%,其次是农村居民点,为15.86%。

4.3热点分析

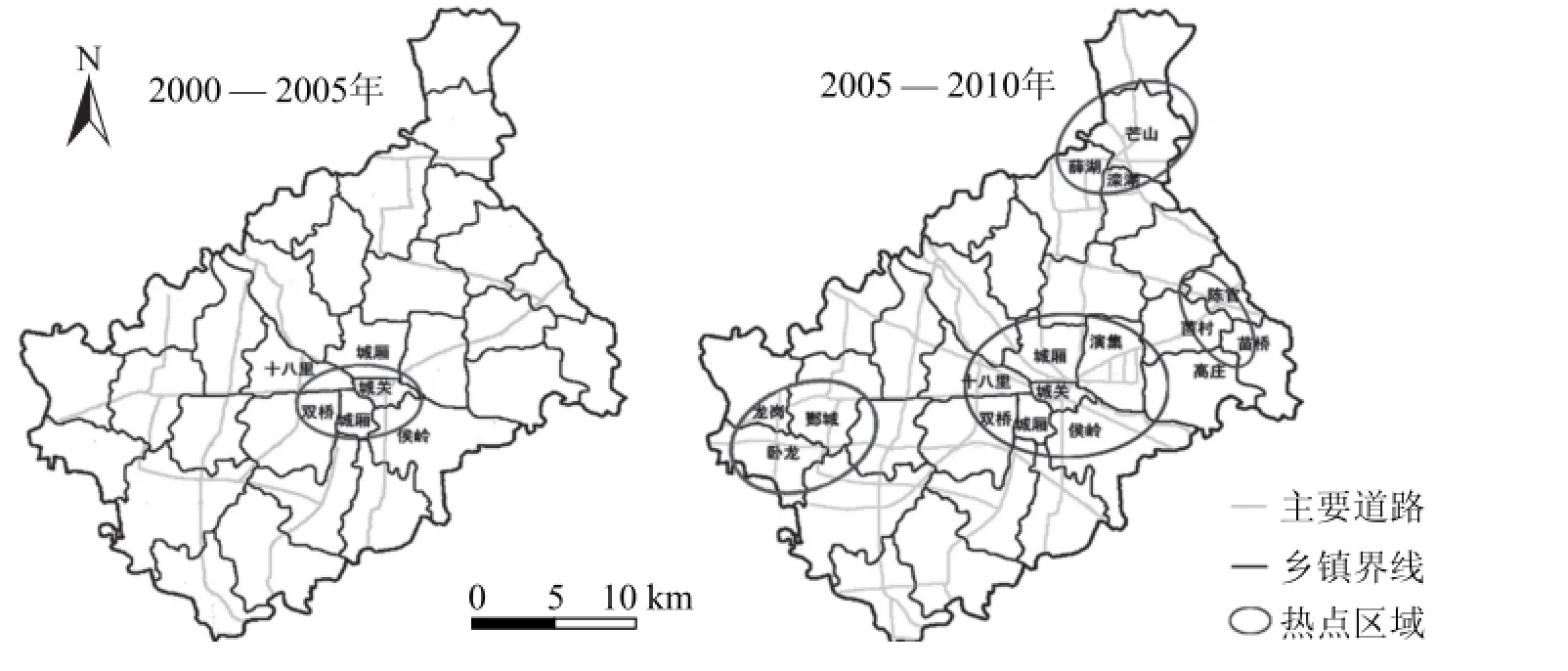

为了在时空上进一步分析永城的土地利用转型情况,运用Crime stat软件,分别对2个时期231个格网土地利用综合动态度进行热点探测,得到永城市土地利用转型的热点地区分布图(图2)。由图2可以看出,2000—2005年永城市土地利用转型的热点地区有1个,处于中心地区的城关、候岭、城厢、双桥和十八里5个乡镇的交汇处,也就是永城老城区所在地。2005—2010年热点地区有4个,其中1个仍然处于永城市的中心地区,但相较2000—2005年明显增大,且重心转移到了以城厢、演集、候岭和城关为主的新城区;其他3个新增的热点区域分别位于永城市东北部的芒山热点区(包括芒山、滦湖和薛湖)、东部的苗桥热点区(包括陈官、苗桥和茴村)、西南部的酂城热点区(包括龙岗、酂城和卧龙),但目前范围较小。

永城市建设用地热点区初步分析:(1)芒山热点区:芒山镇山石矿产资源丰富,在发展初期大力发展石料开采、加工、运输业,后来芒山镇政府实施封山禁采、保护文物的措施,转向发展林果业、养殖业和文化旅游业,土地利用类型及面积变化迅速,形成了一个热点区域;(2)苗桥热点区:永夏大煤田、辛庄煤矿开采造成土地塌陷以及塌陷后进行土地复垦,另外该地区近几年发展为永城市的产业集聚区,对该区域的土地利用也造成了较大影响,导致土地变化加深、加快,成为土地利用转型的热点区域,此区域紧邻淮北市,未来土地利用变化的程度更深,变化速度更快;(3)城关热点区:此热点形成的原因主要是永城西部旧城区的改造以及东部新城区的建设,在此过程中大批的土地从耕地和农居点转化为城镇用地及建设用地,成为土地动态变化时间最长、程度最深、范围最广的区域;(4)酂城热点区:此区域内的酂城镇工业发展较快,尤其是2006年以来吸引大量外来投资,建设了大批的乡镇企业与工业园区。卧龙乡近年来则实施迁村并居,将整理出的大量闲置的农居点用于发展种植业,以上这些举措都改变了原本的土地利用类型,加剧了土地利用动态变化,形成一个转型热点区。

图2 2000—2010年永城市土地利用转型热点图Fig.2 The hotspots map of land use transition from 2000 to 2010 in Yongcheng

2000—2010年,随着经济建设的发展,永城市的交通运输条件发生了较大的变化,主要道路公里数合计从87 km增加到156.3 km,增幅为69.3 km,增加了近一倍,其中2005—2010年增加了55.3 km,市区交通线密度明显增大,路网以中心城区为原点呈外向型发展,与周围城市的联系更加紧密。从图2可以看出,两期的土地利用转型热点区都分布于永城交通线路较为发达的地区。芒山热点区省道201和连霍高速从中穿过;苗桥热点区紧邻国道311;城关热点区在2000—2005年有国道311以及连接各乡镇的道路,随着道路建设的发展,于2005—2010年新增了省道324、省道201、省道325以及永登高速;酂城热点区范围内则有永登高速和国道311。可以看出交通因素也是影响永城土地利用转型的一个重要因素。

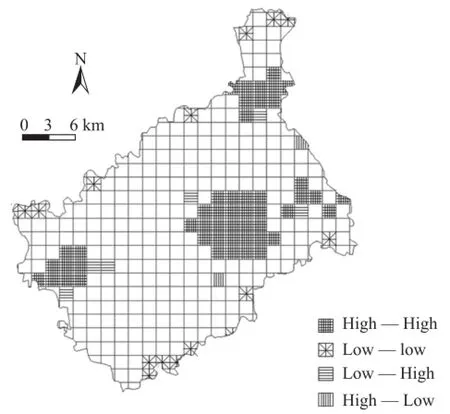

为了进一步解析土地利用转型在空间上的相关性以及验证土地利用转型热点的准确性,本文从空间计量的角度运用Moran指数,对231个格网的土地利用综合动态度进行分析,分析结果得出永城市在2005—2010年间的I指数为0.6071,且位于P=0.01置信区间内,表明永城市的土地利用转型表现出明显的正向空间自相关,这意味着土地利用转型在空间上呈现为一种显著集聚现象。在此基础上,使用GeoDa软件得到空间相关聚类地图(图3),分析永城市2005—2010年间土地利用转型的空间聚集特征。从图3可以明显看出永城市2005—2010年间的土地利用转型有高高聚集(High—High)的特点,与图2的热点图有较好的空间一致性。

5 结论与讨论

(1)土地利用动态度总体变化平缓,但城市建设用地变化较大。在土地利用构成中,耕地是主要利用类型,且期内耕地面积有所增加,这得益于永城市新世纪以来围绕耕地总量动态平衡政策开展的以补充耕地为主旨的采煤塌陷地复垦、砖瓦窑用地复垦、空心村治理及新农村建设等一系列行之有效工作的推动。建设用地尤其是城市建设用地变化较大,2010年城市建设用地面积是2000年3倍多,2005—2010年的城市建设用地动态度是2000—2005年的9倍多,这与研究期内永城因老城区位于潜在采煤塌陷区要建设新城密切相关,同时也与永城市大力推动产业集聚区等经济建设有关。

图3 2005—2010年综合土地利用动态度的Moran空间自相关聚类图Fig.3 Spatial autocorrelation dendrogram of dynamic degree of land use in Yongcheng

(2)相较而言,永城市2005—2010年各用地类型的转移幅度比2000—2005年大。耕地的主要转出方向为农村居民点用地,农村居民点用地的主要转出方向是耕地,二者的转移方式以其互相转化为主。其中农村居民点转化为耕地的面积是耕地转化为农村居民点面积的1.4倍,表明永城近年来实施的空心村治理等政策成效较为显著。但同时需指出的是,农村居民点人均建设用地面积偏大、用地粗放仍是基本特征,其集约利用还是一项长远任务。城镇用地面积增加的来源主要为耕地和农村居民点,2005—2010年有近760 hm2的耕地净量(耕地净量为耕地转化为城镇用地的面积减去城镇用地转化为耕地的面积,下同)和近960 hm2的农村居民点用地净量转化为城镇用地,分别占城镇用地总面积的27%和34%左右。相对于农村居民点用地,城镇用地集约利用程度较高,但需清醒认知的是,一方面城镇用地集约利用还有很大空间,另一方面,虽然近年来永城市耕地总面积有所增加,但是由于城镇与农村居民点建设、采煤塌陷区等原因流失的耕地,相对来说质量较好,而通过复垦等措施补充的耕地质量远不如流失耕地质量,因此,今后永城市不断提高新补充耕地的质量将是一个长远的战略任务。

(3)土地利用转型的热点区在增加,强度在增大。2000—2005年,永城市有1个以永城市政府所在地城关镇为中心的土地利用转型热点区;2005—2010年有4个,分别是中部的城关热点区、东北部的芒山热点区、西南部的酂城热点区和东部的苗桥热点区,其中苗桥热点区的土地利用转型在未来一段时期内会愈加明显。从整体上看,永城市土地利用转型地区的数目逐渐增多,范围逐渐扩大。把控这些发展趋势,一方面服务于地方经济建设,另一方面还要进一步做好保护耕地、集约利用土地的工作,为永城市土地资源的可持续利用提供有效保障。

(4)耕地立足于保护,建设用地立足于集约利用。永城市是河南省粮食主产区之一,担负着粮食安全的国家责任,因此,虽面临着建设用地占用、采煤塌陷等多重压力,但耕地保护红线必须坚守。与此同时,在农村居民点改造的过程中,还要积极做好中低产田的改造工作,提高耕地质量;以国土管理部门为主,其他部门积极配合,做好采煤塌陷区的监控工作,塌陷区稳定后,做好整体复垦设计,及时复垦,综合开发利用,有条件复垦为耕地的,一定要复垦为耕地。新城区和产业集聚区都是永城市建设用地量最大、最活跃的区域,但永城市土地的基本市情决定了其建设用地只能走集约利用的道路,一方面依据规划严格控制规模,另一方面做好建设用地的执法监察。

由于永城市是以煤炭为主的资源型城市,随着煤炭的持续开采,煤矸石占压土地、采煤塌陷区都在不断扩大,而且其老城区正位于采煤塌陷区范围内,加之随着区域经济的迅速发展,经济建设对土地供应的需求比任何时候都要强烈,因此,永城市土地利用转型不遵循一般变化规律,运用遥感手段对其进行实时监测十分必要。限于篇幅,本文对永城市土地利用转型的影响因素与机理、模拟等都未涉及,开展的土地利用转型热点区的空间关系分析也仅是在永城市内部进行的,所有这些工作都需要在今后的研究中进一步完善。

(References):

[1] 龙花楼. 土地利用转型——土地利用/覆被变化综合研究的新途径[J] . 地理与地理信息科学,2003,19(1):87 - 90.

[2] Christian Huttich, Martin Herold, Martin Wegmann, et al. Assessing effects of temporal compositing and varying observation periods for large-area land-cover mapping in semiarid ecosystems: Implications for global monitoring[J] . Remote Sensing of Environment, 2011,115(10): 2445 - 2459.

[3] 陈龙,周生路,周兵兵,等. 基于主导功能的江苏省土地利用转型特征与驱动力[J] . 经济地理,2015,35(2):155 - 162.

[4] 刘永强,廖柳文,龙花楼,等. 土地利用转型的生态系统服务价值效应分析——以湖南省为例[J] . 地理研究,2015,34(4): 691 - 700.

[5] Lambin E F, Meyfroidt P. Land use transitions: Socio-ecological feedback versus socio-economic change[J] . Land Use Policy, 2010,27(2): 108 - 118.

[6] Carmona A, Nahuelhual L. Combining land transitions and trajectories in assessing forest cover change[J] . Applied Geography, 2012,32(2): 904 - 915.

[7] 乔陆印,刘彦随,杨忍. 中国农村居民点用地变化类型及调控策略[J] . 农业工程学报,2015,31(7):1 - 8.

[8] 苗作华,陈勇,曾向阳. 基于斑块聚集的城市土地利用空间布局研究[J] . 地理与地理信息科学,2013,29(1):56 - 59.

[9] 孙贵艳,王传胜,肖磊,等. 快速城市化地区农村居住用地布局变化及其影响因素研究——以深圳市龙岗区为例[J] . 地理科学进展,2011,30(3):352 - 360.

[10] J Nievergelt, H Hinterberger, C Sevcik K. The grid file: An adaptable symmetric multi key file structure[J] . ACM Transactions on Database Systems, 1984, 9(1): 38 - 71.

[11] I Gargantini. An effective way to represent quad trees[J] . Communications of the ACM, 1982, 25(12): 905 - 910.

[12] 张天蛟,严泰来,王海蛟,等. 基于Morton码的土地空间网格数据组织与检索[J] . 农业工程学报,2013,29(S1):235 - 243.

[13] 刘明亮,唐先明,刘纪远,等. 基于1km格网的空间数据尺度效应研究[J] . 遥感学报,2001, 5(3):183 - 191.

[14] 王秀兰,包玉海. 土地利用动态变化研究方法探讨[J] . 地理科学进展,1999,18(1):81 - 87.

[15] 王思远,刘纪远,张增祥,等. 中国土地利用时空特征分析[J] . 地理学报,2001,56(6):631 - 639.

[16] 易玲,张增祥,汪潇,等. 近30年中国主要耕地后备资源的时空变化[J] . 农业工程学报,2013,29(6):1 - 12.

[17] 赵华甫,朱玉环,吴克宁,等. 基于动态指标的城乡交错带边界界定方法研究[J] . 中国土地科学,2012,26(9):60 - 65.

[18] 刘纪远,张增祥,庄大方,等. 20世纪90年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析[J] . 地理研究,2003,22(1):1 - 12.

[19] 袁金国. 遥感图像数字处理[M] . 北京:中国环境科学出版社,2006:2.

[20] 乔伟峰,盛业华,方斌,等. 基于转移矩阵的高度城市化区域土地利用演变信息挖掘:以江苏省苏州市为例[J] . 地理研究,2013,32(8):1497 - 1507.

[21] 徐岚,赵羿. 利用马尔柯夫过程预测东陵区土地利用格局的变化[J] . 应用生态学报,1993,4(3):272 - 277.

[22] 王劲峰,廖一兰,刘鑫. 空间数据分析教程[M] . 北京:科学出版社,2010:73 - 78.

[23] 张丽,杨国范,刘吉平. 1986~2012年抚顺市土地利用动态变化及热点分析[J] . 地理科学, 2014, 34(2):185 - 191.

[24] 潘倩,金晓斌,周寅康. 清代中期江苏省土地利用格局网格化重建[J] . 地理学报,2015,70(9):1449 - 1462.

[25] 单玉红,朱欣焰,杜道生. 土地资源的多级网格数据结构建立与应用研究[J] . 自然资源学报,2008,23(2):336 - 344.

[26] 陈彦光. 基于Moran统计量的空间自相关理论发展和方法改进[J] . 地理研究,2009,28(6):1449 - 1463.

[27] 张红霞,谭术魁,周和义. 土地市场中开发商行贿表征的量化分析——基于Logistic模型及Moran指数的应用[J] . 中国土地科学,2012,26(6):26 - 34.

(本文责编:陈美景)

Land Use Transition and Hotspots Detection in Yongcheng City based on the Grid Scale

GUO Chun-yang1, GAO Jian-hua1,2, FAN Peng-fei1, YAO Fei1

(1. College of Environment and Planning, Henan University, Kaifeng 475004, China; 2. Key Research Institute of Yellow River Civilization and Sustainable Development, Henan University, Kaifeng 475001, China)

The purpose of this study is to analyze space-time evolution regularity of land use transition based on the grid scale of Yongcheng city, Henan Province. The whole process of the study includes two steps: one is to analyze the change rate of land-use as well as the transfer directions and reasons of land use composition by dynamic degree model and land-use transfer matrix respectively; another is to probe land use change hotspots as well as spatial relations and agglomeration status of land use transition by crime stat software and Moran index separately. The results show that 1)the land-use dynamic degree is changing gently as a whole, but urban construction land shows a great difference. 2)The transferrate of various land use types in 2005-2010 was greater than that in 2000-2000. The cultivated land and rural residential land transferred between each other, and the source of urban land area was arable land and rural residential land. 3)As for the hotspots,their number and scope is increasing with the positions mainly located in central urban and developed road network, which shows a kind of gathering phenomenon and positive correlation in space. This paper indicates that 1)due to the complexity of coal mining subsidence area and the development of the new central urban, RS is an effective way to analyze land use transition. The research of grid scale can accurately specify process and characteristics of land use transition. 2)Yongcheng city plays an important role in achieving production safety as a main grain producing area of Henan Province. With the development of central urban area, the expansion of mining subsidence area and the construction of industry cluster district which are located in provincial boundary area bring enormous pressure on protecting cultivated land. Therefore the reform on supply side of construction land, namely allocating the land resource rationally is a strategic mission for Yongcheng city's sustainable development.

land use; grid; dynamic model; hotspots analysis; spatial autocorrelation analysis; Yongcheng City

F301.24

A

1001-8158(2016)04-0043-09

10.11994/zgtdkx.20160425.143611

2016-01-20;

2016-03-15

2011年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790017);2015年河南省政府招标课题(2015B033)。

郭椿阳(1993-),女,河南登封人,硕士研究生。主要研究方向为土地可持续利用与管理。E-mail: 13838240539@163.com

高建华(1964-),男,河南临颍人,博士,教授,博士生导师。主要研究方向为土地可持续利用与管理、区域分析与规划。E-mail: jhgao@henu.edu.cn