做有责任的记者 写有温度的新闻

——记“全国优秀新闻工作者”高思杰

2016-08-16

本刊记者 高 方

做有责任的记者 写有温度的新闻

——记“全国优秀新闻工作者”高思杰

本刊记者 高 方

安徽省阜阳市广播电视台有这样一位记者:工作19年来,始终忠诚于党的新闻事业,坚持以人民为中心的工作导向,长期深入一线,宣传报道党的政策主张和当地经济社会发展成就,每年采制新闻作品400余件,经常被中央电视台和省电视台采用。他的足迹遍布阜阳市8个县市区的乡镇街道,连续18个大年夜,他都奋战在阜阳火车站春运现场;抗击非典时期,在隔离病房一守就是40多天……“稿王”、奔跑的新闻人、执着认真、有担当,这些是领导、同事和采访对象对他的画像,他就是阜阳市广播电视台外宣科副科长、“全国优秀新闻工作者”——高思杰。

今年全国“两会”闭幕不久,本刊记者初见高思杰。近1.9米的个头,宽宽的夹克衫下是一副消瘦的身躯,双眼透着一股子执着劲儿,说起话来的谦卑、亲和让人觉得本色、真实。

精益求精,用基层活水滋润新闻实践

教育专业出身的他,1997年从学校转岗来到阜阳电视台当了记者。为了做好这份工作,在业务上,高思杰主动向中央电视台和省级媒体看齐,认真学习新闻采编理论,并通读《安徽百科全书》,深入了解安徽省概况,为了写好稿件、拍好镜头,他不辞劳苦,反复琢磨,积累了丰富的采访经验,很快就从一个“门外汉”变成了行家。19年来,高思杰每年在央视、安徽广播电视台发稿200条以上,最多一年达300多条。其中,有69件新闻作品获得“安徽新闻奖”“安徽广播电视新闻奖”等省市级奖项,并获全国广播电影电视系统先进工作者、中国好人榜敬业奉献好人、首届安徽省道德模范等国家和省、市级荣誉称号37项。

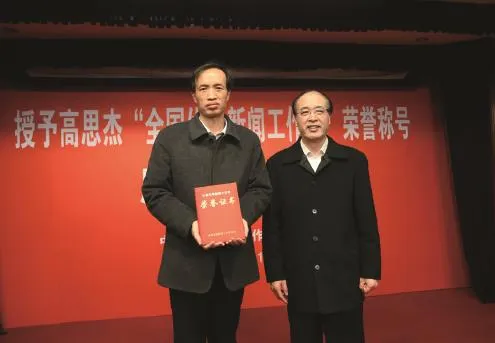

3月18日,中国记协授予高思杰“全国优秀新闻工作者”荣誉称号

在火热的基层实践中寻找新闻报道的源头活水,是高思杰多年来始终不变的追求。做记者19年,18个大年夜没能和家人一起团聚。2004年除夕夜,雪下得特别大,高思杰连续采访了9位坚守岗位的值班人员,采访结束时已是大年初一凌晨,积雪达半尺多深,路上车少人稀,他用雨伞紧紧地护住摄像机走了二里多路才到家,快要冻僵的双手捧出怀中被焐得热乎乎的摄像机,此时,高思杰的脸上露出了温暖的笑容。2011年除夕夜,他在阜阳火车站采访“给农民工送水饺”,采访结束后又赶回台里将整理好的文稿、图像传输到中央台,忙活到夜里十点多钟还没有顾上吃年夜饭。与高思杰相识19年的采访对象、阜阳市火车站客运值班员李玲玲回忆:“几乎每年除夕,高老师都不能陪家人过个完整年,采访完通常已是傍晚,我们都留高老师吃饭,可他却说:‘现在最重要的就是写好稿子,晚上之前发出去,让大家尽早看到。’”十几年中,火车站职工与高思杰形成了一种默契,只要一有信息就联系他,大伙儿都亲切地称他是阜阳火车站的“编外好职工”。

心系百姓,用镜头记录家乡新变化

抗洪救灾的第一线,抗击“非典”的最前沿,热火朝天的建设工地,交通不便的乡村……处处都能看见高思杰高大消瘦的身影。即便在饱受多种病痛折磨的情况下,也不下“火线”,不叫苦不叫累,甚至右腿血管突然破裂,依然坚持在工作岗位,他以一位新闻人的博大情怀,将对这片土地的情、对父老乡亲的爱,化作一组组精彩的镜头、一行行滚烫的文字,弘扬着社会的正气,传递着时代的声音。

高思杰的家乡在阜阳市阜南县朱寨镇三河村。每每淮河涨水,家乡总会受些影响,他说,“多少次逃水灾、抗洪水,我就是一个在水涡里长大的孩子。灾区的人民,于我而言都是像亲人一样熟悉的人。”全国广播影视系统先进事迹报告会上,央视同行如此解读高思杰:“我们搞电视的常常会发愁,没有选题,没得可拍。高思杰这么大的发稿量,天天好几条,他怎么就有得可拍?我觉得是出于他对所拍摄的这片土地、这群人的在乎、兴趣和关心,把他们的苦乐问题都放在心里,你就有话可说。”面对黑土地,面对老百姓,高思杰总有说不完的话,跑不完的新闻。

2014年5月采访阜阳太和夏收准备

2003年7月,淮河爆发特大洪水。作为参与这次重大报道的记者,他在一排排临时搭建的帐篷之中看到了这样一幕:帐篷内,年轻的母亲正在收拾匆忙搬迁带来的物品;年幼的女儿侧身熟睡在凉席之上,大腿到膝盖的位置上,密密麻麻竟趴着数十只蚊子……“我心里瞬时就不是个滋味,当时我也刚有女儿,同样是孩子,她怎么遭了这么大的罪?”正是这偶然看到的一景,触发了高思杰内心的震动,他决定结合自身经历,将灾区群众的情、群众的难一一记录下来。坚守灾区17个日夜,发回《生活之舟运送忙》《救灾公示暖民心》等60多篇新闻稿,其中,《救灾公示暖民心》在央视《新闻联播》头条播出,把灾区的民主之风、政府关爱传递给了亿万观众。

阜阳市素有“百亿江淮粮仓”之美誉,高思杰一直在思索怎样更好地宣传报道家乡“三农”新变化。2010年秋收秋种,他在田间看到种粮大户葛浩新正跟农民手把手盘算“粮食经”,便灵机一动采制出《小算盘打出丰收账》,这短短1分30秒的新闻将种植技术、粮食产量、惠农政策、种粮信心、粮食安全“算”得明明白白、活灵活现。《安徽新闻联播》播出后,广受好评,并获得栏目年度短新闻大赛一等奖和最佳策划奖。

中央电视台安徽记者站站长彭德全说:“来安徽驻站,认识的第一个基层记者就是思杰。我们经常去田间地头采新闻,发现这里的农民都认识他。私下聊天,思杰说阜阳是自己的家,一定要报道好、宣传好。他一直带着对家乡的爱工作,哪里需要就往哪里冲。”采访对象、阜阳市农委总农艺师杨庆芳说,“高思杰对新闻工作有着特殊的感情,对新闻作品精益求精,注意细节。从拍摄背景的选择,到采访对象的一举一动,甚至是话筒的高度都是有要求的。一米八多的大个子,腿部还静脉曲张,但经常见他蹲着拍、趴着拍,不是一身汗就是一身泥。”裤腿上带了多少泥,新闻就有多少温度。高思杰扎根基层,深入一线,沾土带露。一篇篇鲜活的稿件,没有华丽惊艳的表白,却有着血与泪的真情;没有惊世骇俗的呐喊,却有着与时俱进的时代共鸣。

真情做人,用大爱担负起时代使命

做好记者,首先是要做一个好人。在高思杰看来,作为一名新闻宣传工作者,尽自己的能力多帮助基层群众解决实际困难,就是最好的宣传。为艾滋病孤儿捐款,为白血病孩子募捐,为弃婴找寻更好的出路……多年来,被他帮助过的人有许多许多。

2009年,高思杰被安徽省文明委授予“首届安徽省道德模范”。他将5000元奖金全部捐献给阜阳特殊教育学校。“这里的孩子因为身体缺陷,不能像正常孩子一样学习和成长,每每看到这些孩子,我都觉得特别惋惜。希望用这笔钱多少为他们做些事情,哪怕是买点儿学习用具也行。”

干起工作风风火火、帮助他人从不犹豫,可当提及家人时,高思杰却沉默了。工作和生活难以平衡,常常无法更好地照顾家人、陪伴女儿……说起这些,他的眼眶有些湿润。

2014年12月7日,女儿高雨桐被病魔缠身,一天比一天虚弱,从不能走路、不能吃饭,到不能说话,再到最后无法自主呼吸……

“爱让我们懂得付出,让我们给予身边需要帮助的人爱的力量!爱使迷途中的人获得希望,使黑暗中的人重现光明,使沙漠中行走的人找到水源……”这是小雨桐作文中的一段话。确诊高雨桐脑死亡之后,高思杰夫妇决定捐出女儿的肝脏、肾脏、眼角膜,用以挽救他人,让“爱的力量”得以延续。

2015年2月采访阜阳火车站应对降雪保出行

2016年除夕傍晚拍摄阜阳火车站送水饺准备

女儿去世后,这位坚强的父亲久久难以平复自己的心情。夜深人静时,为女儿写下了一封信——《女儿的温度》。信中,他回忆了女儿出生时的美丽、成长时的快乐、生活中的懂事及生病后的坚强。2015年2月15日,小雨桐捐献的眼角膜分别移植给两名患者,手术很成功,患者重获光明。几天后,小雨桐捐献的肾脏又挽救了两名患者,生命在大爱之中得到了延续。2015年4月1日,高思杰在志愿捐献器官登记表上郑重签下自己的名字,自愿捐献自己的眼角膜、肾脏和肝脏器官。“我舍不得孩子,我想通过这种方式,陪女儿走下去……”

2016年3月18日,中国记协授予高思杰“全国优秀新闻工作者”荣誉称号,并在表彰决定中称:高思杰同志信仰坚定,业绩突出,品格高尚,一身正气,是基层新闻舆论工作者的优秀代表,是践行马克思主义新闻观的先进典型。当天,中国记协在京召开座谈会,号召广大新闻舆论工作者学习他的先进事迹。与会新闻工作者代表纷纷表示要以高思杰同志为学习榜样,学习他始终坚定理想信念,在围绕中心、服务大局中找准坐标定位;学习他热爱基层、奉献基层,始终与人民群众保持鱼水关系和血肉联系;学习他精益求精,钻研业务、不断创新,创作精品佳作;学习他秉持社会责任,保持一身正气,努力拼搏、无私奉献。