基于生态足迹的商洛市可持续发展研究

2016-08-13张雁

张雁

(商洛学院城乡规划与建筑工程学院,陕西商洛 726000)

基于生态足迹的商洛市可持续发展研究

张雁

(商洛学院城乡规划与建筑工程学院,陕西商洛 726000)

为了评价商洛市的可持续发展状态,应用生态足迹方法计算了商洛市2008—2012年的生态足迹及生态承载力,并结合万元GDP生态足迹动态分析了商洛市资源利用效率。结果表明:商洛市人均生态足迹和人均可利用生态承载力均呈现上升趋势,万元GDP生态足迹呈下降趋势,但人均可利用生态承载力增长幅度小于人均生态足迹。提出了保护有限耕地资源,提高林地利用率,加强民众生态意识,增加生态承载力,提升生态可持续发展水平。

生态足迹;生态承载力;商洛市;可持续发展

生态城市建设和城市的可持续发展一直是社会各界研究的热点[1-3]。20世纪90年代,Ress和Wackemagel提出了用生态足迹法来衡量生态的可持续发展程度[4]。生态足迹的提出,为研究生态城市发展提供了一种定量评价生态可持续发展的方法,由于其计算可操纵性强、计算结果直观明了、区域可比性等优点,也得到了各国学者和有关机构的广泛应用[5],我国学者也相继应用此法来判断可持续发展能力取得了一定成绩[3-4,6-9],陕西省部分地区也有相关的研究[9-11]。商洛市位于陕西省东南部,辖一区六县,总面积19292 km2,占全省总面积的9.36%,近年来随着西部大开发深入和南水北调中线工程水源地建设商洛地区受到了社会各界关注,商洛市政府抓住机遇,依据其独特的地理环境以及社会发展的需要提出建设生态商洛积极提升城市品位。鉴于此,本文运用生态足迹的相关理论和方法,对商洛市2008—2012年的生态城市建设发展状态进行分析,为商洛市建设成为自然与人类和谐发展的生态城市提供一定的理论依据。

1 研究方法与数据来源

1.1研究方法

1.1.1生态足迹

计算公式为:

式中:EF为总生态足迹;N为总人口数;ef为人均生态足迹;i为消费项目和投入的类型;Ai为人均i种项目折算的生物生产土地面积;Ci为i种消费项目的人均消费量;Pi为i种消费项目的平均生产能力。

1.1.2生态承载力

计算公式为:

式中:EC为总生态承载力;N为总人口数;ec为人均生态承载力;Ai为不同类型生产性土地面积;rj为均衡因子;yi为产量因子。

1.1.3生态赤字

计算公式为:

式中,ED>0为生态赤字,ED<0为生态盈余。

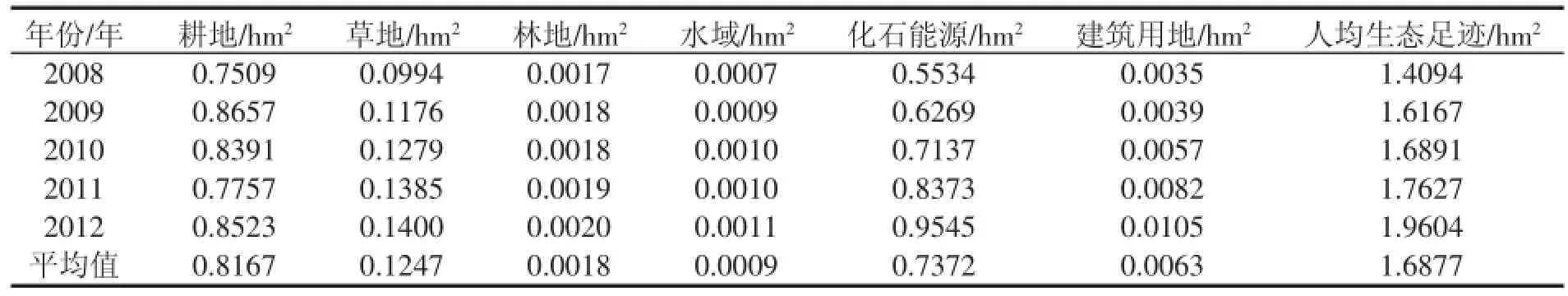

1.1.4万元GDP生态足迹

计算公式为:

式中:N为区域总人口数;ef为人均生态足迹。

1.2数据来源与处理

选取2008—2012年连续5年的数据对商洛市生态足迹进行分析,相关数据来源于商洛市统计年鉴(2009—2013)[13]。把消费项目划分为两大类,分别为生物资源(粮食、水产品、蔬菜、干鲜果、肉类、奶类、禽蛋类七种)和化石能源(原煤、电力两种)。采用联合国粮食组织1993年的有关生物消费资料数据,采用1997年全球均衡因子数值,耕地与建筑用地2.8,牧草地0.5,水域0.2,林地与化石能源地1.1[14]。产量因子指的是把每一类土地的面积,换算为具有相应土地全球平均生产力的等量面积[15],本文采用耕地、水域、草地、建筑用地、林地的产量因子依次定为:1.66、1.00、0.98、1.97和0.91。

2 结果与分析

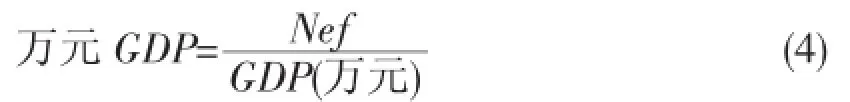

2.1生态足迹分析

从表1可以看出,商洛市人均生态足迹由2008年的1.4094 hm2增加到2012年的1.9604 hm2,增加了0.5510 hm2,5年的平均人均足迹为1.6877 hm2,总体上呈现逐年上升趋势。反映出商洛市人民在研究期间的生活水平有了一定提高,但研究也发现各种生物资源的消费量逐渐增加,其生态环境的压力也会越来越大,可见商洛市的生态承载力形势将会面临着诸多挑战;与中国、世界的人均生态足迹分别为1.5和2.2 hm2对比,商洛市人均生态足迹高出我国0.1877 hm2,而低于世界的0.5123 hm2,可见,商洛市的人均生态足迹相对于全国来说属于中等地区,相对于世界的平均水平还有些差距。从表1还可以看出,商洛市近5年来人均生态足迹主要由化石能源用地、耕地、草地占据分别为0.8167、0.7372和0.1247 hm2,其次为建筑用地和林地,水域足迹最小,但各土地类型生态足迹均呈现增长趋势,可见随着商洛市人口的增加和人民生活水平的提高,人们农产品的需求量加大,已经对商洛市的耕地资源造成了较大的压力。值得注意的是商洛市化石能源用地不仅逐年递增,而且从2011年已经超过耕地人均生态足迹,说明化石能源用地压力可能成为制约商洛市可持续发展主要因素。

表1 2008—2012年商洛市人均生态足迹

2.2生态承载力分析

从表2可见看出,商洛市2008—2012年人均可利用生态承载力分别为1.48531、1.70394、1.81104、1.95644和2.06744hm2,增 加 了0.58213 hm2,5年的平均人均可利用承载力为1.80483 hm2,总体上呈现逐年增长趋势。说明商洛市在研究期间通过多种措施有效地提高了生态承载力,商洛市生态环境正在努力向良好的方面发展。从各类生态生产性土地的人均承载力变化趋势看,耕地生态承载力呈现逐年增加趋势,其它呈现下降或不变态势。可见,商洛市可利用人均承载力增加主要得益于耕地的人均生态承载力,说明商洛市在这5年内对耕地保护和再利用力度较大,但仍要加强对不同类型土地资源的保护,从而提高本市生态系统的综合承载力。林地、水域的生态承载力增长较为平稳,表明商洛市对于林业和水域的保护处于相当平稳的水平。从多年平均的各类用地的生态承载力来看,耕地的生态承载力最高,耕地5年平均值生态承载力为1.70582 hm2,主要是因为耕地粮食产量不断上升而引起的,其次为林地,5年生态承载力平均值为0.16656 hm2,2009—2010年上升幅度较大,之后基本上稳定,林地承载力存在的较大波动主要是因为这说明商洛市的林地面积有一定的减少,林草质量不是很高。

表2 2008—2012年商洛市生态承载力

2.3生态赤字分析

从表3可以看出,商洛市2008—2012年人均生态赤字分别为-0.07591、-0.08724、-0.12194、-0.19374和-0.10704 hm2,均小于0,可见商洛市在研究期间是处于生态盈余状态;2008—2011年人均生态赤字呈现增长趋势,2012年下降了0.0867 hm2;2008—2011年人均生态足迹、人均生态承载力和生态盈余状况三者变化趋势相近。研究期间商洛市的人均可利用生态承载力均大于生态足迹,说明其资源消耗在生态承载范围内,资源利用未达饱和状态,处于可持续发展状态,也就是说商洛市在研究期间人们活动对其生态系统的影响力未超越该区域承载范围,但值得注意的是2012年人均生态足迹需求增加幅度较大而人均承载力上升幅度较小,使得生态盈余有减小的趋势。因此,商洛市政府应在不降低人们生活水平的同时,通过增加科技投入,提高单位面积生物生产量和资源有效利用率,同时积极倡导人们进行资源节约型的生产和消费,最终实现区域可持续发展。

表3 2008—2012年商洛市人均生态赤字

2.4万元GDP分析

万元GDP生态足迹能反映出区域在经济发展过程中的资源利用效率,是评价区域资源利用水平的一个重要指标。万元GDP生态足迹的大小表示各地在资源利用效率上的差异性指标,万元GDP的生态足迹越小,表明生态生产性土地的产出率就越高;相反,万元GDP的生态足迹数值越大,反映出技术水平和生态性土地的产出率越低。根据2008—2012年商洛市GDP、总人口数以及人均生态足迹,得到商洛市万元GDP的生态足迹需求,以此对商洛市2008—2012年的资源利用效率进行量化。

从表4可以看出,2008—2012年商洛市万元GDP生态足迹分别为1.9636、1.7505、1.4465、1.6616和1.0458 hm2,总体呈现逐年下降趋势,2008年到2012年下降了0.9178 hm2,说明商洛市资源利用效率逐年提高,原本粗放型的资源利用模式逐步向集约型模式转变,这也说明商洛市经济发展质量逐年得到提高,呈现可持续发展态势。

表4 2008—2012年商洛市生态承载力

3 结论与建议

2008—2012年,商洛市的生态承载力总体大于生态足迹,表现为生态盈余的状况,整个商洛市处于一个可持续发展的状态。虽然生态需求未超过生态系统的承载能力,但资源利用率较低。主要表现在,商洛市耕地资源的生态承载力最大,存在利用程度不高的问题,林地、草地的利用率则更低。商洛市万元GDP生态足迹表明商洛市对资源的利用效率有了一定的提高,但人均生态足迹的不断增长也表明资源消耗的速度高于经济发展的速度。针对上述研究结果,提出以下措施:

1)保护耕地资源。商洛市是一个典型的“八山一水一分田”山区,近几年随着经济发展步伐加快和退耕还林力度加大,对商洛市有限的耕地冲击很大。因此,商洛市应该加大保护耕地力度,整治乱建乱伐,利用现代科技在提升土地质量基础上提高土地利用率,同时合理开发闲置和复垦的土地。

2)提高林地草地利用率。商洛市在稳步推进退耕还林还草保护南水北调中线水源涵养区同时,应注重林地草地生态的多样性,尤其加强经济林种植以期提高林地利用率,提高林地生态承载力。

3)加强公民与政府的生态意识。随着商洛市人口的不断增长和经济增长,人们迫切需要提高生活质量,对资源的消费也越来越多;但商洛市是一个罕见的全国连成片的落后山区,在追求经济增长的同时要通过多方位教育提高人口素质,普及公民生态文明意识,使公众真正参与到生态城市建设与发展的过程中,从而减少生态足迹。

[1]王楠,尹奇.基于生态足迹模型的郑州市生态城市建设研究[J].环境保护科学,2014,40(2):67-71.

[2]刘炜.我国城市化可持续发展的多重困境及现实出路[J].中央财经大学学报,2012(10):55-61.

[3]牛海林.西宁市生态环境可持续发展能力评价研究[J].青海大学学报(自然科学版),2015,33(4):80-88.

[4]周静,管卫华.基于生态足迹方法的南京可持续发展研究[J].生态学报,2012,32(20):6471-6480.

[5]谭伟文,文礼章,仝宝生,等.生态足迹理论综述与应用展望[J].生态经济,2012,254(6):173-181.

[6]周静,管卫华.基于生态足迹方法的南京可持续发展研究[J].生态学报,2012,32(20):6471-6480.

[7]张佳琦,段玉山,伍燕南.基于生态足迹的苏州市可持续发展动态研究[J].长江流域资源与环境,2015,24(2):177-184.

[8]尚海洋,毛必文.生态足迹研究的方法问题[J].资源开发与市场,2015,31(2):199-203.

[9]郭晓娜,李泽红,董锁成.基于改进生态足迹因子的区域可持续性动态评估——以陕西省为例[J].水土保持通报,2014,34(2):142-146.

[10]田杰,姚顺波.基于生态足迹模型的陕西省可持续发展动态研究[J].中国科技论坛,2014(1):114-120.

[11]徐坡,张阳生.陕西省生态足迹动态变化分析[J].安徽农业科学,2011,39(8):4862-4866.

[12]张雁,杨存典,刘建林.商洛市生态园林城市生态化进程评价[J].江西农业学报,2010,22(9):182-184.

[13]商洛市统计局.商洛市统计年鉴2009—2013[M].北京:中国统计出版社,2014.

[14]许月卿.基于生态足迹的北京市土地生态承载力评价[J].资源科学,2007,29(5):37-42.

[15]张艳鸿.基于生态足迹模型的平凉市生态城市建设研究[D].兰州:兰州大学,2013.

(责任编辑:李堆淑)

A Study on Sustainable Development in Shangluo Based on Ecological Footprint

ZHANG Yan

(CollegeofUrban,RuralPlanningandArchitecturalEngineering,ShangluoUniversity,Shangluo 726000,Shaanxi)

Ecological footprint and ecological carrying capacity is calculated to research and analyze the sustainable development of Shangluo City in 2008—2012.The ecological footprint of ten thousand yuan GDP is used to analyzethe efficiency of resources usable in Shangluo City.The results showed that Shangluo City ecological footprint per capita and per capita using ecological carrying capacity showed a rising trend,the ecological footprint of ten thousand yuan GDP showed a downward trend,but per capita the ecological carrying capacity growth rate was less than the per capita ecological footprint.It is proposed Shangluo City should protect the limited cultivated land resources,improve the utilization rate of forest land,strengthen the people's ecological consciousness,increase the ecological carrying capacity,and promote the level of ecological sustainable development.

ecological footprint;ecological capacity;Shangluo City;sustainable development

F127

A

1674-0033(2016)04-0056-04

10.13440/j.slxy.1674-0033.2016.04.015

2016-04-26

张雁,女,山西代县人,硕士,副教授