迪士尼和陆川的动物纪录片

2016-08-11

南方周末记者 李邑兰 发自上海

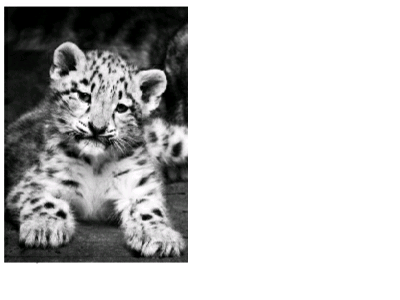

达娃隐居在海拔四千多米的青海高原上。这头雌雪豹独自带着两只幼崽艰辛生活,冬日严寒,达娃好久没有捕到猎物,幼崽们快断粮了。

山间意外出现一大群野牦牛,身躯庞大,看上去可不好惹。达娃她蹿出去咬住了一头小牦牛的咽喉。很快,牦牛妈妈就发现了达娃,两个母亲为各自的孩子搏斗。更多的牦牛涌了过来,达娃被困,但为了两个嗷嗷待哺的幼崽,她要作拼死一搏……

雪豹达娃是《我们诞生在中国》的“主演”之一。这部由跨国团队制作的自然类电影,角色全是中国的野生动物——大熊猫丫丫和她刚出生的女儿美美,面对家中刚出生的“二胎”妹妹不知所措的金丝猴淘淘,藏羚羊和丹顶鹤也在片中客串。“这部电影我们是没有给演员费的。”导演陆川笑着告诉南方周末记者。

迪士尼公司2008年成立了“迪士尼自然”,在这个新的品牌下制作自然类电影。全球最卖座的7部自然类电影中,有6部是迪士尼自然出品。《我们诞生在中国》是迪士尼自然的第七部电影。五组摄影师连续18个月野外作战,拍下350小时的动物素材,最后剪出75分钟成片。2016年8月12日,《我们诞生在中国》将把三个中国珍稀动物家庭的故事,讲给全中国的观众。

不想做《动物世界》

“这是一个纪录片,为什么要找我呢?”2013年,托尼·杜邀请陆川参与一个中国野生动物的拍摄计划时,陆川很不解。托尼·杜是迪士尼制片厂的执行副总裁,他向陆川解释,这并不是纪录片。在美国,这叫自然电影,是介于纪录片和故事片间的类型——剧本是编的,但在野外真实拍摄,后期从海量素材中剪辑出成形的故事。一部自然电影的标准制作周期是三年:筹备半年,拍摄至少12个月,还有后期。“你敢不敢接受这个挑战?”

“单纯做动物,就做成了《动物世界》,我不想这样,我想做出一些诗意。”陆川告诉南方周末记者。他写了最初的故事梗概:一年四季里,三四种野生动物也在经历各自生命的四季。不同的故事用丹顶鹤串起来,因为中国的传说里,每一只飞翔的丹顶鹤,都承载着一个逝去的生命,去往另一个世界。

剧本很快获得迪士尼通过。决定选哪些动物来讲中国故事,花了半年。他们从英国请来资深的野生动物拍摄专家以及动物科学家,一同讨论。最早的剧本里,陆川列出了十几种拍摄对象,包括东北虎、亚洲象、野马、扬子鳄、中华鲟、白鳍豚——这些比较冷僻的珍稀动物,后来都一一否定。

首先是预算所限。迪士尼拨出的预算是1000万美元,并不宽裕。“你去拍白鳍豚,可能一两年都拍不到一只。由于水特别浑浊,你休想拍到光在水下透出来的非常漂亮的镜头,而且很危险。”陆川说。英国专家也告诉陆川,他们曾雄心勃勃去拍摄野生中华鲟,但拍了半年都没有拍到,而如果拍养殖的中华鲟,就违背了自然电影必须在野生环境下拍摄的规矩。

迪士尼的制片人罗伊·康利告诉南方周末记者,迪士尼希望拍摄的动物能真正代表中国,那么熊猫一定绕不开。金丝猴也是,它们都是很“中国”的动物。

一定要拍一种最顶级的A类珍稀动物,这是几方的共识。迪士尼让陆川在东北虎和雪豹之间二选一,陆川坚定地选了雪豹。专家估计,全球雪豹数量不足4000只,中国的数量最多,约占全球雪豹总数的40%。雪豹是世界上最难拍摄的动物之一,它们生活在海拔4600米雪线以上的高寒地区,昼伏夜出,行踪诡秘,敏感机警。此外,雪豹斑斑点点的灰色皮毛,为它在高原岩石环境提供了完美的伪装,这更加大了发现它的难度。

“这样一部电影在中国上映,就得拿出一些公众平时看不到的真东西。”陆川说,选雪豹是下了很大的决心。

离雪豹最近也有50米

美国摄影师谢恩·摩尔是野外摄影领域的高手,他拍下了雪豹达娃的故事。摩尔为迪士尼自然、美国国家地理频道、BBC和探索频道拍过许多难以捉摸的食肉动物,比如美洲狮、狼。“我拍野生动物超过三十年,还从没有见过雪豹。但我相信,不管在哪,野外生活一定有共通之处。”摩尔在接受邮件采访时告诉南方周末记者,开拍前,他对拍到雪豹信心十足。但很快他就发现自己过于乐观。

摩尔团队从北京出发,驾车八天到达雪豹密集分布的三江源自然保护区。为了找到雪豹,他们还找来了一位熟悉当地自然环境的僧人帮忙。30天过去了,他每天蹲守16小时以上,仍然一无所获。“雪豹太善于伪装了,它们总是藏身岩石之间,而且移动速度非常缓慢,它们绝对是动物王国里最难发现的动物。”摩尔说。

最后,雪豹的主要猎物岩羊帮了大忙。一头岩羊在山里迷路,跑上了距离摩尔驻扎的拍摄点两公里以外的一座山头。摩尔迅速跟随岩羊到了山头,远远观察。等了两个小时,终于等来了雪豹。找到雪豹只是开始,至少三个月之后,摩尔才开始拍到一些满意的素材。大部分时间里,摩尔能做的就是等:等好天气——青海高原天气多变,一会儿天晴,一会儿就是冰雹、雨雪和大雾;等雪豹——雪豹特别擅长运动,活动半径是80公里,雪豹的视觉、听觉都极为敏锐,它曾被人类大量捕杀,远远见到有人就会马上跑掉。▶下转第27版

◀上接第28版

时间久了,雪豹见这群人没有对它构成什么威胁,就放松了警惕。像是达成某种默契,摩尔始终在距离它四五百米的地方,用长焦拍摄。“靠近的诱惑是一直存在的,因为长焦镜头拍出的画面往往会有些抖,但我们决定就这么做,坚决不能失去雪豹的信任。”摩尔说。

有一次,摩尔在一块岩石间发现了雪豹达娃和她的两个幼崽,它们正在熟睡,摩尔离它们只有不到一百米的距离。他心动极了,想马上拍下这一幕,但他知道,“它一旦醒来,受到惊吓,马上就会跑掉,那我就永远得不到信任了。”摩尔小心翼翼地退回到“安全”距离。他等了一天,直到太阳下山前的最后半小时,拍到了雪豹达娃哺育两个幼崽的温馨画面。

摩尔拍了18个月,雪豹渐渐允许摩尔接近。最近的时候,他在离雪豹只有50米远的地方拍摄。

藏羚羊是《我们诞生在中国》的客串角色,篇幅不多,但拍摄仍然费尽周折。“藏羚羊是极端害羞的动物,稍有风吹草动就成了惊弓之鸟。而且藏羚羊生活在开放的高山草原地区,在无尽的草原中你必须确定它们可能在哪一带活动,这无疑像是大海捞针。”德国摄影师罗尔夫·斯坦曼告诉南方周末记者。

为了拍到藏羚羊,斯坦曼在草地上挖了很多坑,称之为“掩体”。他每次带上食物和水,在坑里一待就是三四天,坑很小,完全无法舒展身体。到了晚上,坑里变得极为寒冷,“这真的是一场耐力赛。”斯坦曼说。有一次,他在山上蹲守了四天,没什么收获,正准备从“掩体”中钻出来,到远处支好的帐篷里洗个澡。突然他看到一群藏羚羊拼命向一个小山谷逃跑,在它们身后,一匹狼正在追赶,他立刻举起摄影机,拍下了这段追捕。

斯坦曼拍藏羚羊的经历让陆川想起自己2004年拍摄《可可西里》。“那时我们有点赌命。”他说。当时几乎什么安全措施都没做,包括他在内的108人剧组就直接上了五道梁,那里海拔超过4800米,过路的司机都不敢在那里逗留,因为极易缺氧,但陆川他们整整在那住了20天。到后来很多人扛不住下了山,人员锐减到60人,留到最后的人都多少留下些后遗症。这次拍摄藏羚羊,国外团队从设备、医疗到保险、后勤都准备得很充分,“很工业化,很专业”。

“一定要幽默!”

电影观众差一点就看不到雪豹达娃的故事了。摩尔拍摄的雪豹达娃素材里,有很多动物死亡的镜头,甚至有雪豹死亡的全过程。迪士尼不允许电影里出现这样残酷的画面。

迪士尼的定位很明确,就是做合家欢电影。“我们要拍摄的是全家人都能看的影片,对于残酷性,我们心里有分级。讲真实故事是必要的,要让孩子们体会到动物生存的不易,但要展示血腥的场景,我觉得对孩子们来说是很糟糕的。”制片人康利告诉南方周末记者。

陆川争取之下,达娃的素材捡了回来。达娃和牦牛最后决斗时那些血肉横飞的画面,做了诗意化处理,变成含蓄的、留白的。“即使是那样,后期的时候还要把它嘴上的血擦掉,把每根毛上的血都擦干净,所以你现在看到雪豹的嘴是白白的。”陆川说。

影片也没有涉及野生动物被大量捕杀、栖息地被破坏、生存空间遭到挤压等环保议题。《我们诞生在中国》的基调是温情的,这也是迪士尼的要求——要展示自然之美、动物之美,这不是一部环保电影。

起初,陆川对这些要求有些吃惊和不解,“其实迪士尼的规则真的很多。”他告诉南方周末记者,《可可西里》是和美国哥伦比亚电影公司合作的,当时哥伦比亚的一些要求他没听,比如对方希望有个快乐的结局,但他还是坚持要一个悲情的。这一次他换了心态,试着按迪士尼的规则来办。

迪士尼也强调幽默感。后期制作的一年时间里,剪了十个版本,迪士尼影业总裁艾伦·伯格曼作为项目的幕后大佬,参与了十次审片。最初的版本像《可可西里》,非常严肃。伯格曼每次都对陆川反复说一句话:“幽默,幽默,一定要幽默!”陆川不解,“我要做一个很严肃的电影,震撼心灵的,为什么要幽默?哪里有幽默?”

康利解释,幽默是迪士尼信奉的一条准则。“我们不喜欢没有幽默感的电影,即便在最糟糕的情况下,仍然会有一些有趣的事情发生。”他告诉南方周末记者。

陆川重新审视这些素材,发现确实有很多幽默,但在剪辑的时候,所有幽默全让他干掉了。“野生动物虽然生存的环境很严酷,但是生活下去肯定不是痛苦的,肯定也是一种快乐,生命内衍生的那种快乐。这一课是迪士尼教给我的。”他说。

他把幽默的素材重新组织起来。比如历经长时间的迁徙,母藏羚羊回到原来的栖息地,已经不认得自己的丈夫了。公藏羚羊也记不清谁是自己的媳妇,就随便找一头母羊示好。母羊起初不肯接受,但禁不住一番猛烈攻势,就放下了迟疑同它相好。“把它捡回来的时候,我发现我自己都快乐了很多。想去找到爱和喜感,这种心态打开,确实马上会看到不一样的东西。”陆川说。