人工冷热源池热泵系统的研究进展

2016-08-11孙源渊吴荣华于灏

孙源渊 吴荣华 于灏

(青岛大学机电工程学院 山东青岛 266071)

人工冷热源池热泵系统的研究进展

孙源渊 吴荣华 于灏

(青岛大学机电工程学院 山东青岛 266071)

热泵技术是一种高效环保的能源利用方式。低温热源与热需求时空分配不均等问题,大大限制了热泵系统的推广与发展。针对目前热泵系统面临的热源难寻等问题,提出将储能技术与热泵技术相结合,解决热源与热需求不匹配的问题,提高能源利用率,更大程度的开发使用低品位能源,从而达到节能减排的目的。综述了当前热泵系统的分类及发展进程,提出了人工冷热源池(Artificial Thermal Energy Storage Pool,简称ATESP)热泵系统的新型发展思路,总结了ATESP内部热量传递机理的研究进展,并指出太阳辐射与土壤热湿迁移是影响ATESP内部热量传递的主要因素。

热泵;相变储热;地表水源热泵;地源热泵;污水源热泵

引言

在我国当前所有能源消耗中,建筑能耗占社会总能耗的比例已达30%左右。若不采取有效的建筑节能措施,按照目前的建筑能耗状况,至2020年我国建筑能耗将比2004年增加2.5亿t/年标煤和耗电5800~6300 亿度/年,总计折合电力约 1.3 万亿度[1~3]。

热泵技术作为一种新型的能源利用方式,当前存在低品位热源与热需求时空分配不均等问题,这就造成热泵系统无热可用、有热难用[4]。采用储热技术效缓解能量供求双方在时间、地点、强度上的不匹配,是合理利用能源及减轻环境污染的有效途径,也是广义热能系统优化运行的重要手段[5]。

1 热泵技术

1.1 热泵基本原理及发展意义

热泵是一种通过消耗小部分电能,从低品位能源中取热传递到中品位能源的能源利用装置[6]。

图1 热泵技术的基本原理

根据能量守恒原理(热力学第一定律),热泵系统要从室内取走冷量或热量,则必然要有一个对应的无限大冷源或热源来提供一定的冷量或热量与之相平衡。热泵系统运行方式为冬季供热,夏季供冷,能量传递方向与温度梯度方向相同,根据热力学第二定律,能量传递方向与温度梯度方向相同时,需要有一定功输入,即消耗一定量的电能。目前,工程应用中的热泵系统(以蒸汽压缩式热泵系统为主)效率都很高,COP可以达到4以上,给我们提供了一条能源消耗少,环境污染小的绿色节能新道路。

1.2 热泵系统发展现状

热泵这种设想最早由英国物理学家汤姆森于1852年提出[7]。中国的热泵发展起步要晚很多,20世纪50年代,天津大学热能研究所开始着手开展热泵方面的研究工作。

目前随着我国建筑节能意识的不断提高,热泵作为一种高效环保的能源利用方式,已经主要被应用在建筑供暖供冷方面,推广普及趋势也极为迅速。

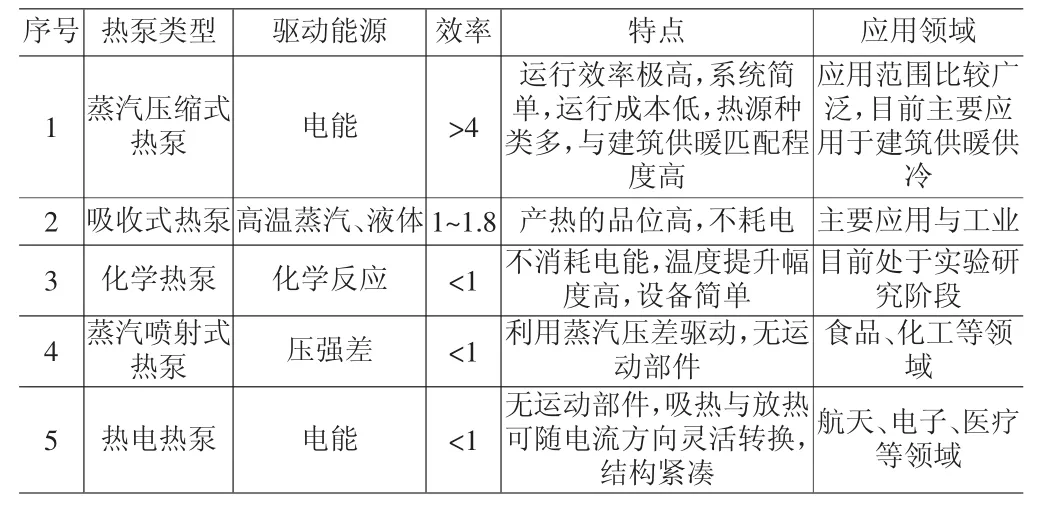

纵观热泵发展的历程,不同种类的热泵系统层出不穷,根据应用领域及工作原理的不同(表1),可大体分为蒸汽压缩式(也称为机械压缩式热泵)、吸收式热泵、化学热泵、蒸汽喷射式热泵、热电热泵等。

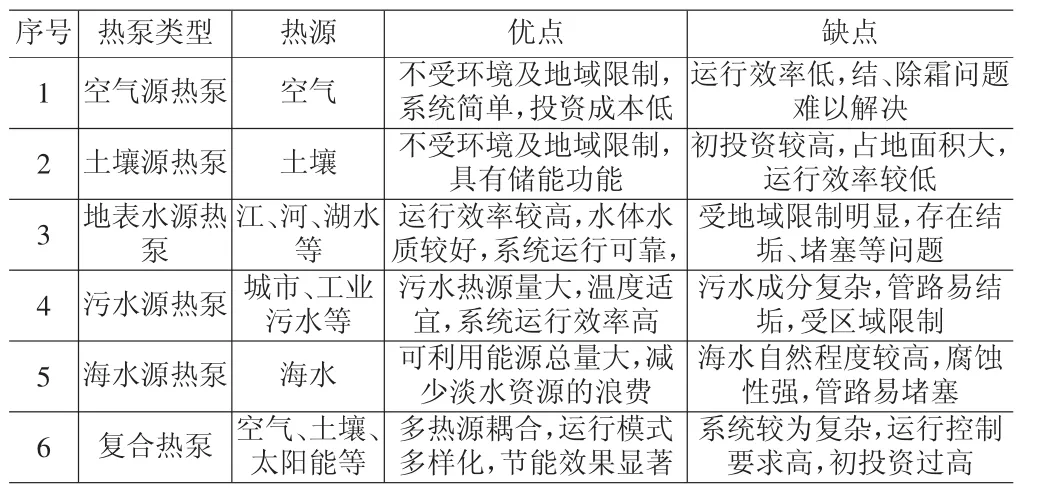

根据热源种类的不同,热泵系统还能够分为空气源热泵、土壤源热泵、地表水源热泵、海水源热泵、污水源热泵、复合热泵[8~11]等(如表2)。

热泵系统发展的生命力在于新型低品位热源的探索与发现,纵然自然界中存在大量适宜的冷热源,但是在实际应用当中还是会存在一系列的难题,空气源、土壤源热泵的冷、热源没有地域及环境的限制,但是该系统的运行效果较其他热源要差一些,而像以海水、污水、地表水等为冷热源的热泵系统,此类热泵系统运行效率高,系统稳定,节能环保性能显著,但在工程应用中会受到地域分布的限制,由此可见,冷热源的开发和研究依旧是热泵系统发展的一大方向。

1.3 热泵技术发展存在的问题

表1 热泵系统的发展现状

表2 热泵分类及优缺点

热泵技术的总体发展趋势是更高效、更节能、更环保,热泵系统的总体发展趋势是系统化,整体化,多元化。

目前热泵系统发展面临的主要问题就是低品位热源匮乏,低位热源与热需求在时空上的不同步大大限制了热泵技术的应用和推广,新型低品位热源的开发及研究已经成为未来推动热泵系统发展的主要研发方向之一。

2 蓄能技术

2.1 蓄能技术基本原理及分类

蓄能技术是指利用储能介质自身特性完成能量的吸收与释放来储存和释放能量,可以有效缓解能量供求双方在时间、地点、强度上的不匹配,解决无热可用、有热难用等问题,通常也成为储能技术。

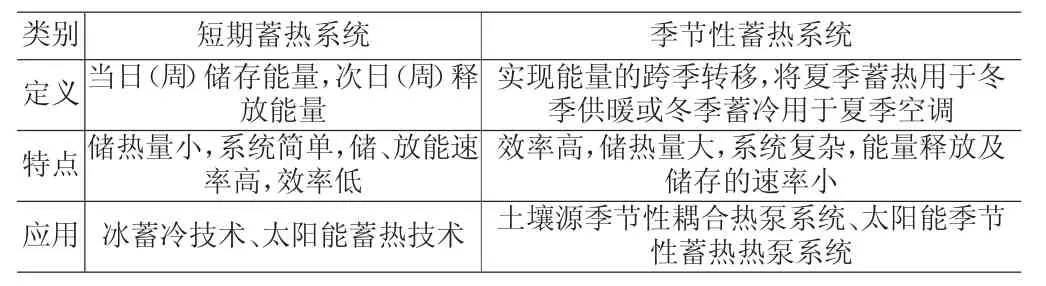

根据储能时间周期的不同,储能系统可分为短期(临时)储热系统和季节性储能系统,其特点及应用实例如表3。

表3 根据储能周期不同,储能技术的分类对比表

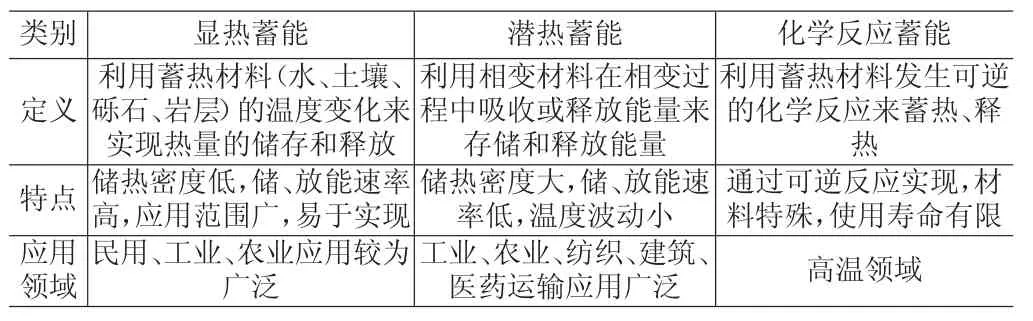

根据蓄能方式的不同,蓄能技术又可分为显热蓄能、潜热蓄能、化学反应热蓄能等,三类蓄能方式的对比如表4。

表4 根据蓄能方式不同,蓄能技术分类对比表

2.2 相变储热技术的发展现状

相关的蓄热池在蓄能和释能过程中的传热机理虽未见报道,但已有的其它相变蓄能方式的理论研究工作对本课题仍具有重要参考价值。Lacroix(1993)[12]对壳体内为相变材料、管内为换热流体的管壳式相变蓄能模型进行了理论研究。Ismail和Alves(2001)也对一种管壳式潜热蓄能系统进行了理论分析和数值计算。Zivkovic和Fujii对长方体形和圆柱形相变蓄能单元的传热模型进行了数值分析。

2.3 储热技术应用于热泵系统可行性分析

将显热储热技术与热泵系统相结合,既可以避免吸收潜热造成的结冰问题,同时还能够保留储热技术的一系列优势。目前,基于储热技术与热泵技术相耦合的人工冷热源池热泵系统(Artificial Thermal Energy Storage Heat Pump,简称ATESHP,图2)已处于中试阶段。经过一个采暖季和一个供冷季的实验运行及运行工况实时监控,本系统完全可以满足冬季供暖夏季供冷的运行要求,且运行稳定。

图2 人工冷热源池热泵系统原理示意图

3 结论

热泵系统以其高效、环保、节能等优势,在供暖空调等行业中逐渐占据了越来越重要的位置。随着国家对节能减排的重视程度不断增加,热泵系统必将会引起政府,社会的高度重视。将储热技术与热泵技术相结合,提出人工冷热源池热泵系统的新型发展思路,利用储能技术的技术优势,实现热量的跨时间、跨空间传递,解决热泵系统热源在空间上分布不均匀,时间上与热需求不匹配等问题,将建筑的暖通空调需求和谐地纳入了生态循环之中,减少了建筑供暖空调过程中常规能源的消耗和温室气体的排放,为建设“资源节约型,环境友好型”社会提供有力的保障。

[1]江 亿.我国建筑能耗状况及有效的节能途径[J].暖通空调,2005,35(5):30~40.

[2]张声远,杨秀,江亿.我国建筑能源消耗现状及其比较[J].中国能源,2008,30(7):37~42.

[3]国家统计局能源统计司.2010年中国能源统计年鉴[J].北京:中国统计出版社,2010.

[4]马最良.热泵技术应用理论基础与实践[J].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[5]Kurt Roth,James Brodrick.Seasonal Energy Storage [J].ASHRAE JOURNAL,2009:41~43.

[6]崔海亭,杨锋.蓄热技术及其应用[M].北京:化学工业出版社,2004.

[7]姚 杨,马最良.浅议“热泵”定义[J].暖通空调,2002(03).

[8]Bertsch S.S,Groll E.A.Two-stage air-source heat pump for residential heating and cooling applications in northern US climates[J].Int J Refrig 2008,31(7):1282~1292.

[9]孙德兴,吴荣华,张承虎,刘志斌.开发水源技术解决热泵发展的瓶颈问题[J].中国勘察设计,2006,21(5):30~32.

[10]毛大庆.城市循环经济建设中的污水热能资源开发与水资源再生一体化研究[J].生态经济,2006(8):133~137.

[11]吴荣华,孙德兴,张成虎,马广兴.城市污水源热泵的应用与研究现状[J].哈尔滨工业大学学报,2006(08).

[12]Lacroix M.Numerical simulation of a shell-and-tube latent heat thermal energy storage unit[J].Solar Energy,1993,50(4):357~367.

TU833.3

A

1004-7344(2016)10-0316-02

科技惠民计划(2013GS370204)。

2016-3-18