带上家具去旅行

2016-08-10李充

李充

在旅行之前,收拾行李的过程中,你是否有想过带上一件家具跋山涉水几万里?这个想法听上去像是疯了,可在电影《春光乍泄》中,黎耀辉与何宝荣这对同性恋人确实带上一盏“跑马灯”,跟着灯罩上湛蓝的、翠绿的、墨黑的、苍白的颜色,分别完成了一场“Happy Together”的独角戏。这么看,非流水线上的家居摆设承载着许多“关于家”的回忆,即便你身处异地,也可以触物生情,嗅得一丝熟悉的气息。

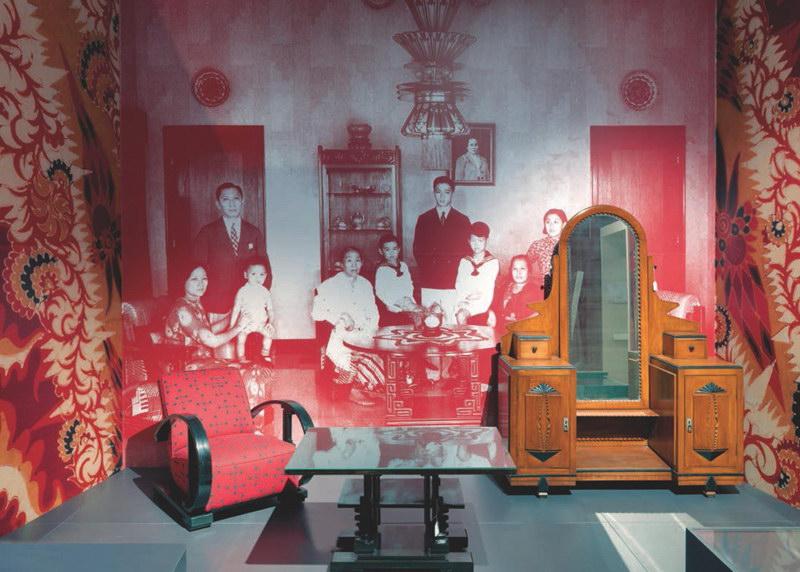

在如果你觉得以上内容纯属电影的虚构剧情,那么阿姆斯特丹学派的这场关于“收集500件阿姆斯特丹派私人家居摆设”的展览即是现实生活里的一道光,足矣照亮众人心中那份无法提及的独家回忆。

提及“收集旧物”,不少人会把这四个字与“古董收藏”划上等号,接着就是估量旧物的年代、历史,再标上一个好价钱。这种惯性思维上的“想当然”,让我们忽略了旧物背后所承载的回忆,以及创造者当年投注的时间、精力、传承的价值感。大家像是得了流感病毒,将老物件也挂上了“快时代”的标签,商业味道越来越浓,俨然变成了一个古董精品PK的新战地。

还好,非理性的阿姆斯特丹学派迎来了100周年纪念日,让我们有幸感受到“设计师是独特的创造者”;而来自民间的500件代表阿姆斯特丹派的旧物件,则诠释着艺术设计除了响应价值性之外,更标榜着一部分人的幸福回忆,是大家可以同时拥有、拿来分享的,这其中包括提供作品的收藏者、创造者,还有欣赏家居摆设的观赏者。

在讨论家居摆设之前,我们不得不先将目标锁定在阿姆斯特丹派的建筑设计上(室内与室外设计往往脱不开关系,在设计风格上需要保持连贯性和统一性)。以上提及的建筑设计并非宏大的建筑坐标,而是大面积的住宅建筑。相信喜好旅行的人,不见得会是愿意“隔着住宅建筑去旅行”的人。在大众印象中,社会住宅是由公部门兴建给弱势族群居住的,它们通常格局小、造价低且无设计感,对于平时连豪宅都看腻的人们,哪会有功夫在旅行中可以跑去看社会住宅呢?

然而,“跟着社会住宅去旅行”却非常适合那些“跟着建筑去阿姆斯特丹旅行的人”。之所以这样说,还要追溯到19世纪末——那时,荷兰面临产业改变与城乡移民的课题,各都市充斥着住宅不足的问题。1901年荷兰通过了“住宅法案”(Woningwet),这个法案涵盖了社会住宅的各个层次与面向,并让荷兰成为世界上最早发展社会住宅的国家之一。1914年,阿姆斯特丹政府进一步成立了“市立住宅局”,以公部门的力量推动社会住宅的兴建与经营。1914年到1918年的第一次世界大战让欧洲的旧秩序整个瓦解,虽然荷兰没有参战,但却也受到冲击,住宅严重短缺,幸好住宅法案与市立住宅局所促成的社会住宅兴建,缓解了这个问题。

这批阿姆斯特丹社会住宅的兴建,造就出一批年轻优秀的荷兰建筑师,被称为“阿姆斯特丹派”(Amsterdamse School)。他们在有限度的预算下,解决住宅机能等基本问题,发展出各式各样的现代集合住宅标准平面,创造出合理、品质佳的生活空间。此外,这些建筑师也尝试将荷兰的工匠传统带入现代的建筑设计与营建之中,他们作品共同的特征是将荷兰传统砖造工艺以塑性和流动的形式进行表现,这些作品也呈现了玻璃、金属与木作的细部和砖造的精彩结合。

阿姆斯特丹派建筑的特点是由砖建造复杂砌体一个圆形或有机的外观,相对传统的集结,并精心计划,建立内部和外部的元素整合:砖石装饰,艺术玻璃,铁工锻造,尖顶或“梯子“窗口(单杠),综合建筑雕塑。其目的是创建总建筑经验,内部和外部。

其中,建筑师Michel de Klerk所设计的“Het Schip”(1917-1920)是最具代表性的阿姆斯特派的建筑作品之一,其为提供给劳工阶级居住的社会住宅。“Het Schip”意指“船”,除了外观确实有船的联想之外,也意味着企图让这座建筑像船一样,提供人们完整的生活机能,包含私有与公共空间(里面有集会厅与邮局),并让辛苦劳动的人们得以安居在多变与艰困的环境之中。

“Het Schip”是一个社区综合体,包括有提供给一般收入阶层居住的住宅单位、购物中心、邮政局等,体现了当时荷兰非常流行的社会民主主义思潮。Klerk一直致力于创造性地表达砖的可塑性,这在该建筑物的一处入口处理中便可见端倪:建筑物的底层使用了竖砌的深棕色砖,上部则是横砌的红砖,在这二者之间是一根很宽的米黄色混凝土腰带作为过渡;入口的上部是一弧形鼓出的砖体,窗由旁边的方形变成了平行四边形,中间是一截半圆形壁柱;入口处的两片斜墙,由横向砖砌成,它们既是作为底层竖砌砖墙的收头,又与上层的砖墙取得呼应;同时,入口以梭形为母题,这表现在出头的水平向横梁的截面、大门上的梭形亮子窗以及腰带的变化上。这些对当时而言具有现代感并具有相当装饰性的处理,使得该入口显得极为显目,代表了“新艺术”运动之后的一个建筑装饰化发展趋势。

阿姆斯特丹派建筑师因为在社会住宅设计上的表现,进而获得其他类型建筑设计案的机会,他们的作品也不局限在阿姆斯特丹。如Piet Kramer设计的“蜂巢”(De Bijenkorf,1924-1926)百货大楼,位于海牙市中心的商业闹区,至今仍作为百货公司使用,其有着波浪状的砖造立面,搭配着细致的金属细部与镶嵌彩色玻璃。该建筑的特点就是勇于创新:远不止拥有荷兰的第一台自动扶梯。这里有不惜工本的豪华装饰品:数十位艺术家通力合作,将青铜、大理石、稀有木材和彩色玻璃嵌入内饰中。

而Jan van der Mey设计的船运公司大楼Het Scheepvaarthuis(1913-1916)也是个令人惊艳的作品,其立面让砖这种质朴的材料呈现丰富的塑性与雕刻性,并与优美曲线的金属完美结合在一起;如今,这座位于阿姆斯特丹车站附近的建筑已改为五星级饭店。

在乌特勒支(Utrecht)也有着一座由Joseph Crouwel设计的中央邮局(Hoofdpostkantoor,1924),室内大厅由砖拱构成的大空间成为最强烈的感受,光线由砖拱间隙的天窗洒下,让这个紧张与繁忙的空间呈现了宗教空间的氛围;大厅的四角与两侧的中间各有一尊雕像,共六尊,其中五尊分别刻有欧洲、美洲、非洲、亚洲与澳洲,最后一尊则令人莞尔,因为它是没有刻字的雕像,这些雕像意味着,无论邮件与包裹将寄往哪一大洲,荷兰邮局都使命必达,即便是世界未知的角落。

以我们的后见之明,可以了解阿姆斯特丹派在现代荷兰甚至世界建筑发展上扮演了一个极为重要的角色,他们一开始致力于社会住宅,替社会底层劳工规划基本的居住空间,但他们没有因为预算的限制而让居民生活在毫无乐趣的空间之中,阿姆斯特丹派向我们说明,居住正义与艺术创造是可以同时存在的。他们的作品亦衔接了传统与现代,让荷兰特有的砖构造传统得以在现代建筑中延续下去。

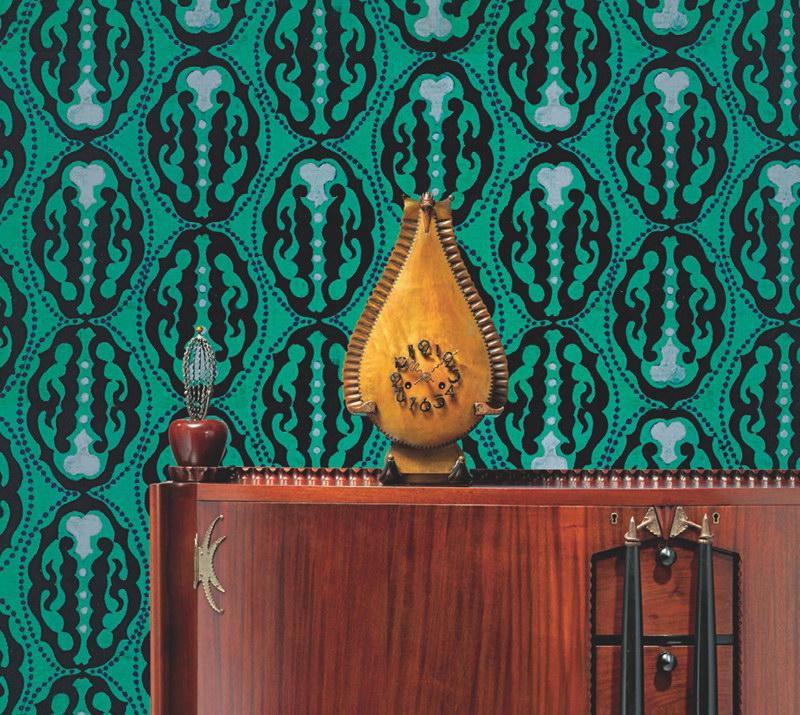

试想,如果没有阿姆斯特丹派在二次大战前对于住宅建筑的深入尝试,战后恐怕也很难出现Aldo van Eyck等荷兰结构主义建筑师,带领荷兰建筑学界与业界继续思考住宅与社会之间关系的议题,更不可能出现荷兰当今多姿多彩的住宅类型了,也更不会出现那些讲究精细手工艺和平滑的、线条的室内家居装饰。

在艺术的长河中,阿姆斯特丹学派被不少人认为是“走偏离路线”的艺术1风格,并冠以不太和谐的感觉。这样的评价并非贬义,因为任何艺术形式的形成都是被历史认可;同时,“风格”、“精神化的表现”、“艺术与生活的统一”与“寻找新的美感经验”等概念也代表了阿姆斯特丹学派国际性的一面。

另一方面,我们试着从理性主义回到阿姆斯特丹学派设计中的思想根源,“多样的统一”的概念似乎沾染了一些十九世纪末的“神智学”(Theosophy)色彩,这样的宗教神秘色彩也一直渗透到后来风格派(DeStiji)与包浩斯(Bauhaus)的许多成员当中。无法否认地,若要讨论现代艺术设计的发展,我们不能跳过阿姆斯特丹学派,也不能忽略神智学的影响,更不能将理性主义无法解释的“多样的统一”视而不见。同样,在建筑作为领导的前提下,所有的艺术家与工匠,可以共同合作并且统合在一起,也充分证明了“公社艺术”(Community Art)的定义。如此看来,装饰不应该成为建筑本身的最终目的,而应该被当做是全部独家回忆的堆积,成就了眼前这场100周年的聚会。

(编辑:九月)