从两首杨键诗歌看诗意及诗歌英译

2016-08-10杨慧仪

杨慧仪

从两首杨键诗歌看诗意及诗歌英译

杨慧仪

杨键的诗长于以视觉意象推进诗意,是非常适合翻译的诗歌,一般直译亦能把诗意的重要部分传递。可是,让译文吻合译入语的诗体传统也非常重要,因为诗意到底不是客观的东西,而是读者在自己文学传统里习惯了的反应;因此,诗的翻译常常需要制造源文里没有的诗意元素来作补充。本文以Fiona Sze-Lorrain翻译杨键的《祖国》和《跃进桥》两首诗为例,讨论在译本里加入源文没有的元素,企图增加译文在译入系统中的诗意。

杨键;诗歌翻译;文学翻译;诗意

今天我想讨论的是两首杨键诗的英译,译者是Fiona Sze-Lorrain,这两首译诗均来自她翻译的杨键诗选稿Green Mountain,①未出版,我读的书稿由杨键提供,特此致谢。我把这诗集的名字中译作《翠山》。《翠山》并非杨键某一诗集的全本翻译,而是由译者自选适合翻译的选集而成。我考察了这诗集里采用的翻译,但不会作总结性的论述,因为翻译跟创作和评论一样,比技巧和方法更重要的,是灵感和对源文的感悟,而每首诗的翻译与每首诗的创作一样,因时因地不同而各有特色,因此,我选择以其中《祖国》和《跃进桥》两首作为主要的讨论对象,尝试了解杨键的诗在《翠山》这诗集里,以英语呈现出来的是一个怎样的面貌。

在进入翻译的讨论之前,我先粗略地说说我是怎样尝试阅读诗歌的,这对我怎样理解诗的翻译有指导性的作用。文学批评有很多不同的方法把诗分类,我尝试从作诗的方法——即一首诗里诗意的推进——提出三种分类,我须强调:我不是要建立一种概括性的诗论,而只是要找一套运作上的分类(working model),帮助我尝试理解杨键的诗风。

我尝试提出诗意的三种方法:一是以视觉意象推进、二是以哲学概念推进、三是以文字本身的逻辑推进;三者并没有高低之别,只是诗人大脑运作的不同;我更认为,一个人大脑怎样运作基本上是一种从小养成的习惯,变成认知本能,一般并不是有意的选择。我尝试举例说明这三种诗意推进的方法。

第一种是根据视觉意象推进,这在传统中国诗中非常普遍,马致远的《天净沙》:“枯藤老树昏鸦/小桥流水人家/古道西风瘦马/夕阳西下/断肠人在天涯”就是典型的例子。这是比较静态的堆积,动态的更普遍,在现代诗中,郑愁予可能是最完整地承传了这些诗意资源的,他的短诗《情妇》就是个好例子:

在一青石的小城,住着我的情妇

而我什么也不留给她

只有一畦金线菊,和一个高高的窗口

或许,透一点长空的寂寥进来

或许……而金线菊是善等待的

我想,寂寥与等待,对妇人是好的

所以,我去,总穿一袭蓝衫子

我要她感觉,那是季节,或

候鸟的来临

因我不是常常回家的那种人

《情妇》这诗基本上是个流动的画面叙述,很有电影感,可以说有三个镜头组成:建立环境的青石城全镜头、室内镜头由墙上高高的窗游移至窗下桌边的菊娘,再切到蓝衫的人在户外蓝天下往远处走的背影;视觉影像是非常连贯的。

第二种是根据哲学概念推进的诗意,最好的例子莫过于艾略特的“四个四重奏”(The Four Quartets)第一首Burnt Norton的开始是这样的:

Time present and time past

Are both perhaps present in time future,

And time future contained in time past.

If all time is eternally present

All time is unredeemable.

What might have been is an abstraction

Remaining a perpetual possibility

Only in a world of speculation.

What might have been and what has been

Point to one end,which is always present.

时间现在与时间过去

可能同现于时间将来

而时间将来又藏于时间过去

如果所有时间皆现于永恒

则所有时间均无法挽回

曾经可能是个抽象意念

永远是个可能性

存于猜度的国度

曾经可能和曾经发生

指向同一结局,永远同现①本文作者翻译。

概念的发展本来不容易引起诗意,但艾略特用了两个策略:一是极度精炼语言把概念的轮廓挤压得异常突出,与日常语言之间造就了很大的差别,成为自成一格的概念性诗意。同时,他大量利用双声和行内押韵的技巧,以声音成就英语诗歌传统非常重视的语音的诗意,诗人对时间有了新的循环概念,把读者带到一个与日常不同的认知状态,而且这状态因为双声、押韵、重复等声音效果,得以延连地持续。

第三种是根据语言本身的逻辑及联想推进的诗意,杨键同代的诗人之中比较持续地这样创作的,其中一人是俞心樵,他近年在网上发表多篇散文诗,就是典型的例子,他的《宿命》中有几句很能说明他这诗风:“天空中有我的土改/土地上有我的天意”;他在诗的后段写:“不远万里,我来到这个小镇/这个被幸福和安宁镇压的小镇”。第一句的“天”明显是因为这句后面的“土改”而引起的二元联想;下面两句,下句的“镇压”也是因上句的“小镇”而起的同字联想,“幸福和安宁”是因“镇压”而起的二元联想。

这三种诗意的运作,没有高低之分的,各有各的好处;但是翻译起来,却有很大分别。要翻译第三类,需要做很多改动,因为不同语言内部词句产生的联想是很不同的。第一类按理是最适合翻译的,因为文字对外部现实的指涉最稳定,除非内容牵涉文化独有的物质实体,那就容易产生因文化差异而起的翻译问题。杨键的诗就属于第三类,诗意寄托在密集的视觉意象之中,这些他运用的视觉意象很多均由中国田园诗的传统转化出来,本来是与中国文化个别美学世界里的资源,可是,经过了由十九世纪开始西方对中国古诗翻译、及对中国画和中国瓷的接收,这些意象在西方的文化世界里,已经不算是陌生的东西。因此,建基于这种美学上的杨键诗歌,应该是非常适合翻译的。

我先讨论《翠山》这诗集里其中一首:《祖国》,下面才讨论和它的翻译:

枯草上的绵羊默默无言地望着远方,

多美啊,摆在油菜花地里的蜂箱。

一头眼泪般的牛拴在石头上,

拖拉机来回运着稻草。

那叫不出名字的鸟,在蓝天,眼睛,运河组成的灵魂里飞过,

晒在春天里的冬日身躯,渗出幸福的汗滴。

我不了解运送石棉瓦的船工的苦水,

但是落在甲板,运河上的光,永存!他们乌黑的眼圈,永存!

枯萎的荷枝犹如古人残存的精神,

没有什么比看到倒塌的房子更加令人难受。

姑溪河畔山顶的塔尖与江边码头的塔尖

同时,带着泥土的棕黄,刺向蓝天!

在车厢里,人们凝望着落日,

一件挂在桃树上的农民的蓝布褂。

这诗是杨键诗里很典型的,充满了田园意象,但并不是传统意义上平静安逸或孤高逸遁的田园诗。草地上的羊和油菜花、地里的蜂箱、田里的牛和稻草、蓝天中的鸟,还有河畔的尖塔等,都是典型的田园风景,但是,这些风景勾画的并非传统想象中田园的宁静,而是现代以来现实主义诗歌更强调表达的艰苦农村生活。于是,草原上的草是枯的,羊默默无言的望着远方,牛是眼泪般的。与运河上的光一样永存的是运送石棉瓦的船工的黑眼圈,两者的并置、由河上的光到工人的黑眼圈,形成了顿降法,“永存”的强烈且高尚的语气与黑眼圈之间格格不入的反差,凸现了想象的出世和入世的现实之间的反差。下一段是点题之句,古人的精神已经枯萎,诗人心疼倒塌的文明。传统诗里飞逸向上的塔尖现在刺痛人心,因为经过前面多句描述现实境况的震撼之后,古典的视像已重重的承载着当代社会的实相。最后一句的意象非常具体,工人的蓝布衫成为当代田园的主体。

由于整首诗对古典田园意象及当代农村艰苦生活营造的对比,是靠与这两套意涵对应的两组强烈视觉意象表达的,而两套视觉意象之间的对比、及同一套意象内部各个集体形象之间的联系,又非常清晰;这诗的诗意,就在这些形象的对比、层次和递进的动感之中产生。因此,翻译按照源文把这些意象铺陈出来,就可以达到基本诗意的传达;Fiona Sze-Lorrain对这诗的翻译Motherland,的确是做到了这点。有趣的是译本尝试运用了英语诗常见的声音技巧,尤其是密集地连续使用相同的声母或声母组合,以及押句内韵等,尤其是译本的开始几句,企图做出地道的英语诗的感觉,现引如下:

Sheep on dry grass gaze afar in silence

How lovely,beehives in rape flowers fields

A cow like a teardrop is tied to a rock

A tractor moves hay back and forth

An unknown bird flies across the soul arranged by blue sky,eyes and canal

Winter bodies tan in spring,and sweat in bliss

I don’t understand the hardship of boatsmen moving asbestos tiles

Light on the deck and the canal is eternal!

Their dark eye circles,eternal!

Wilted lotus stem s like the ancients’ m orale

Nothing more tragic than to see old houses fall

Apex of Guxi River Mountain Pagoda,apex of the wharf pagoda

Pierce the blue sky with ocher

In the train,people stare at the setting sun

A blue peasant shirt hangs on a peach tree

当然,到底译者这样密集的声音策略,是否把准绳掌握得恰到好处,那固然是见仁见智,文学品味并没有标准,莫衷一是;我这里指出的,就是译本在这方面的确是作出了尝试,可见怎样以译入语诗体传统入于译本,是诗歌译者必须处理的问题,因为译文读起来要像诗,并不容易,每一个语言怎样营造诗味,或说诗趣,都是不一样的,把源文内容形式通通以译文重构出来,译文也不一定像诗,原因是因为在源语和译入语中,分别怎样才算有诗味,一般是不一样的,因此,就算把源文的诗体完完全全移植到译入语中去,译出来的文本,也不一定在译入语中读起来像一首诗。例如寻寻觅觅冷冷清清的“忠实翻译”,反而弄出很多笑话,就是这个原因。因此,译者需要从译入语诗体中找寻适合的诗法,自行在译文中创造诗意,很多时候,源文并没有提供可转化的资源,而是要译者自行无中生有的。在《祖国》Motherland这诗的翻译中,译者就动员了源文中没有而她自行在英语诗传统里找到的资源——即声音运用的技巧——企图把诗味赋予给译本,使译本有诗的味道。

我再用简短地举另一个杨键诗的例子,希望更清楚说明从译入语诗歌传统找寻诗趣资源是什么意思;这个例子是《跃进桥》。这诗的诗法跟《祖国》是一脉相承的:

十二月的柳树,仿佛一个纤弱的小女孩,

我们要把她珍藏在心底。

远处的起重机勾勒着黄昏的凄凉,

一个工人和一个农民无言地相遇在桥头。

纵横的铁轨像放倒的绞刑架,

被落日的光涂抹着。

太像一笔债务,

要由我们来偿清。

郊外,一名贵妇人的坟上压着石头,

她的苦难从一九一二年开始到一九九〇年结束。

她门上锁绊的“ 巴嗒 ”声

吞噬了一颗荒漠的心。

一些中国古典诗芊丽的意象有效地在第一节用来营造女子的形象,与后来几节以实物为喻的事件造成强烈的对比。而且这诗亦显示了《祖国》或杨键其他诗中不断出现的诗风,就是刚才说的第三种诗法,即把内容寄托在具体实物或事件处境的视觉意象上。Fiona Sze-Lorrain把这诗翻译为Great Leap Bridge;也与《祖国》Motherland一样,译文把所有视觉意象完全保留下来,但是在这译文中,她运用的英语诗趣资源并不是双声叠韵,而是长短句。长短句在源文里已经存在,但似乎并不是要故意造成效果,而是自由诗体成就的一种随意。这错落的感觉在译文里是更有意识的营造,而且除了音节数目的突变外,短句更是大量使用单音节字,造成突然的错落感。不过,这节奏在最后一句又改变过来,使整首诗的终结不至于在一个急促的节奏中窒结:

December willow,like a frail girl

We treasure her in our hearts

A crane from far traces a bleak dusk

A worker meets a peasant in silence on the bridge

Railway intersect like fallen gallows

Painted by sunset

Like a debt

We must pay

In the suburbs,a rich lady’s tomb lies under rocks

Her misery begins in 1912 and ends in 1990

The lock clicks on her door

And devours a barren heart.

3+2+1+1+1+1=9

1+2+1+1+1+1=7

1+1+1+1+2+1+1+1=9

1+2+1+1+2+1+2+1+1+1=13

2+3+1+2+2=10

2+1+2=5

1+1+1=3

1+1+1=3

1+1+2+1+1+2+1+1+2+1=13

1+3+2+1+2+1+1+1+1+2+2=13

1+1+1+1+1+1=6

1+2+1+2+1=7

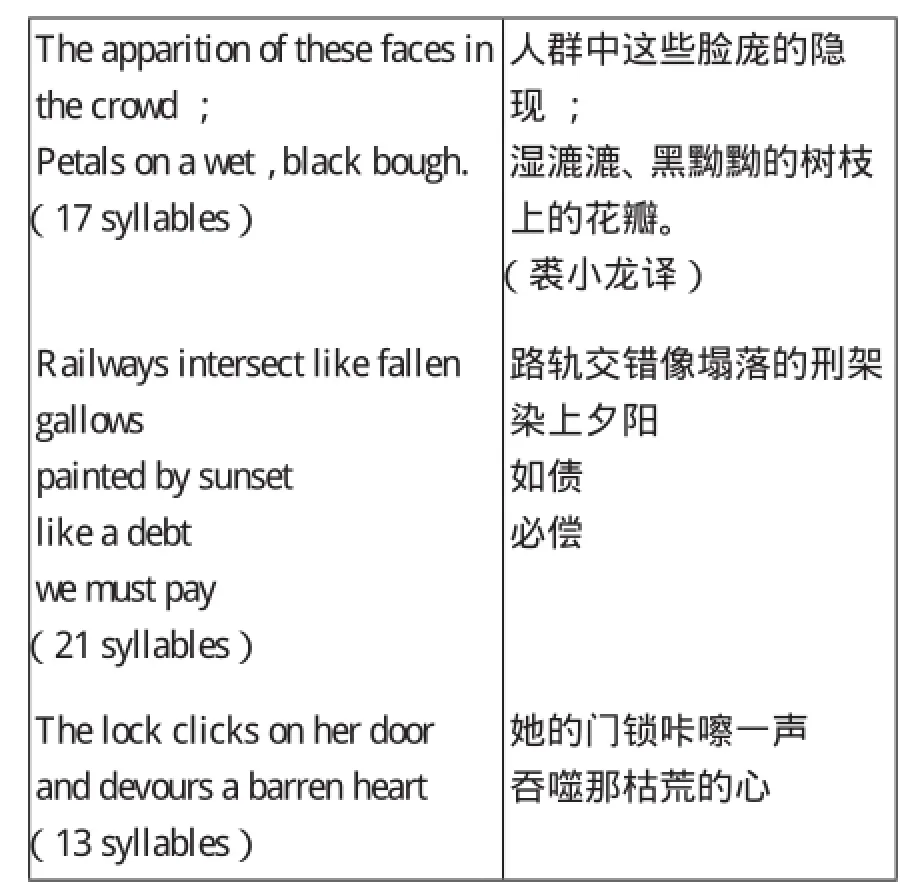

值得留意的是第二和第三段,短促的节奏加上每段有一个清楚强烈的单一视觉意象组成,译本读起来竟然有点像日本传统的俳句(Haiku)。虽然俳句该有十七个音节,《跃进桥》的英译并没有严谨的跟随,但现在的节奏,已经足够引起对俳句的联想。我试试把译文似俳句的部分比较英语诗模仿俳句最出名的作品,即庞德的《在地铁站》(In a Station of the Metro),为了作比较,我把Fiona Sze-Lorrain的英译回译成中文,尝试为英语文本找寻一个相类的风格:

The apparition of these faces in the crowd;Petals on a wet,black bough. (17 syllables)Railways intersect like fallen gallows painted by sunset like a debt we must pay (21 syllables)The lock clicks on her door and devours a barren heart (13 syllables)人群中这些脸庞的隐现;湿漉漉、黑黝黝的树枝上的花瓣。(裘小龙译)路轨交错像塌落的刑架染上夕阳如债必偿她的门锁咔嚓一声吞噬那枯荒的心

由于俳句传到英语世界超过一百多年,而且经过很多参与建构现当代英语诗歌的主流诗人大量应用,已经成为英语诗的一个重要体裁,而且是一个带有东方风情的体裁。因此,在这译本里动员俳句风格这诗趣资源,也可理解为译者企图把译入系统的诗意资源入于译文的尝试。

这几十年来,翻译界努力在摆脱所谓“直译”或“忠实”这些无理也无法实现的期望,我希望这两个例子,有助说明翻译的实际情况。

杨慧仪(Jessica Yeung),香港大学文学士(翻译)、哲学硕士(比较文学),伦敦Middlesex University哲学博士(表演艺术)。曾任香港大学比较文学系导师、香港大学专业及持续进修学院戏剧课程兼职讲师及课程设计、Middlesex University视觉及表演艺术学院跨文化戏剧硕士课程兼职讲师。二〇一三年加入香港浸会大学文学院英文系翻译课程,曾任助理教授、翻译学研究中心副主任、翻译及双语写作硕士课程主任,现任翻译课程副教授、博士生导师。代表作品有《高行健的作品作为文化翻译》、《张承志的〈黑骏马〉英译》、《贾平凹的〈带灯〉英译》、《万玛才旦的小说、电影与翻译》等。