秦汉时期的饮食文化交流及其推动因素

——以华夷之间的交流为中心

2016-08-08陈敏学

陈敏学

(中央民族大学 历史文化学院,北京 100081)

[秦汉文史研究]

秦汉时期的饮食文化交流及其推动因素

——以华夷之间的交流为中心

陈敏学

(中央民族大学 历史文化学院,北京 100081)

摘要:秦汉时期,华夏与非华夏(夷)之间的饮食文化交流日益密切且内容丰富,既包含谷物、禽畜、果蔬、酒等原始食材或是可直接食(饮)用的食(饮)品,又包含貊炙等各种烹饪方法,还包含俎、扁壶等多种饮食器具。汉王朝的羁縻需要、游牧民族和半耕半牧型民族的生存需要、统治者行为、商业收益等因素从多方面推动了双方之间的饮食文化交流。

关键词:秦汉;华夷;饮食文化交流;推动因素

中国的饮食文化内容丰富、源远流长。从饮食文化史的角度来说,秦汉时期是中国饮食体系的发展期,[1]60-61也是中国饮食文化交融和交流的一个高峰期。[2]95-96这一时期,华夏与非华夏(夷)之间的交流是整个饮食文化交流过程中最重要的组成部分之一。本文所谓华夷,即华夏与非华夏,其中既包括秦、汉王朝统治地区与非秦、汉王朝统治地区之间的饮食文化交流,又包括秦、汉王朝统治地区内的华夏族(汉族)与非华夏族(非汉族)之间的饮食文化交流,也就是林乃燊在《中国古代饮食文化》中所说的中外交流和民族交融。[2]95

学界有关饮食文化史和饮食文化交流史的研究成果非常丰富,其中代表性论著有林乃燊《中国古代饮食文化》,[2]从渊源、发展、两极世态等方面对中国饮食文化进行了阐述,并指出农业开发、生态变迁和民族交流是与饮食文化密切相关的三个重要环节。王仁湘《饮食与中国文化》,[3]从饮食与中国远古文化、五味调和、岁时饮馔、进食方式、吃的艺术等诸多方面探讨了饮食与中国文化,对“胡食”也进行了一定研究。徐海荣主编《中国饮食史》(全6卷),[1]论述了中国从原始社会到中华民国期间各阶段的饮食资源、饮食制作、饮食器具、饮食方式、饮食文献、饮食文化交流等情况,兼及饮食与社会其他方面的种种联系,是一部具有填补空白性质的饮食文化通史型专著。李春祥《饮食器具考》,[4]把中国古代饮食器具分为炊具、盛食器、酒具、水器、进食器、承器、量器、筵席等几大类。赵荣光《中国饮食文化史》,[5]探讨了中国饮食文化发展的基础理论、区域性历史、层次性以及中华民族饮食民俗的历史特征、中国传统食礼的历史演变等内容。赵荣光主编《中国饮食文化专题史》丛书(含姚伟钧、刘朴兵、鞠明库《中国饮食典籍史》,[6]瞿明安、秦莹《中国饮食娱乐史》,[7]俞为洁《中国食料史》,[8]张景明、王雁卿《中国饮食器具发展史》[9]共四本),分别按饮食典籍、饮食娱乐、饮食原材料、饮食器具四个专题对中国饮食文化史进行阐述。安鲁等《秦至南北朝时期南北饮食文化的交流》,[10]探讨了秦至南北朝时期南北饮食的构成、南北饮食文化交流的途径和影响。姚伟钧《汉唐时期胡汉民族饮食文化交流》,[11]认为“食肉饮酪”成为汉唐时期整个北方和西北地区胡汉各族的共同饮食特色。贺菊莲《汉唐西域饮食文化交流的客观性与可能性探析》,[12]从地理位置、文化多元性、民族迁徙等方面探析了汉唐时期西域地区饮食文化交流的客观性与可能性。外国学者的研究成果中,涉及中国古代华夏与非华夏之间饮食交流的译著主要有美国劳费尔《中国伊朗编》,[13]对中国和伊朗之间包括饮食文化在内的大量物质文化交流作了细致而有见地的论述。美国谢弗《唐代的外来文明》,[14]从其来源、在唐朝的传播与应用以及对唐朝社会的影响等不同角度对唐代包括饮食文化在内的外来文明进行了深入、细致的研究。

本文拟在吸收中外学者研究成果的基础上,从食材与食(饮)品、加工方式和烹饪技法、饮食器具几方面阐述秦汉时期华夷双方饮食文化交流的情况,并就饮食文化交流背后的各种推动因素展开讨论。

1 华夷之间的饮食文化交流情况

由于各民族所处的地理环境、社会发展状况以及文化传统各异,其饮食文化也呈现出多样性的发展态势,华夷之间饮食文化鲜明的地方性和民族性差异,是其交流的客观基础和首要前提。秦汉时期的文献中屡屡出现对这些差异的描述,《史记》:“匈奴之俗,人食畜肉,饮其汁,衣其皮。”[15]2900《淮南子》:“雁门之北,狄不谷食。”[16]19《汉书》:“儿能骑羊,引弓射鸟鼠,少长则射狐兔,肉食。”[17]3743“夷狄之人贪而好利,被发左衽,人面兽心,其与中国殊章服,异习俗,饮食不同。”[17]3834西域多国有“蒲陶诸果”。[17]3879-3885《后汉书》:“西羌……地少五谷,以产牧为业。”[18]2869“湟中月氏胡……被服饮食言语略与羌同。”[18]2899“乌桓者……食肉饮酪。”[18]2979在华夷之间日渐密切的交往中,饮食文化的显著差异自然而然地引发了一系列交流。这一时期,双方交流的内容既含有各类食材或食(饮)品,如食用作物、禽畜及其产品、酒等;又含有各种加工方式和烹饪技法,如胡饼、貊炙等;还含有多种饮食器具,如扁壶、勺等。

1.1食材与食(饮)品的交流

1.1.1“夷”传入“华”的食材或食(饮)品

根据《史记》《汉书》《后汉书》《齐民要术》《本草纲目》等相关古籍以及出土实物统计,秦汉时期“夷”传入“华”的食材或食(饮)品主要有:

葡萄、葡萄酒、安石榴、龙眼、荔枝、柑橘、香蕉、仁频(槟榔)、橄榄、千岁子(花生)、胥邪(椰子)、胡桃、胡蒜(大蒜)、胡葱(大葱)、胡瓜(黄瓜)、胡荽(芫荽、香菜)、胡菜(芸苔、油菜)、胡豆(蚕豆、豌豆)、胡麻(芝麻)、瀚海梨、玉门枣、西王枣、羌李、燕李、蛮李、蛮查、羌查、石蜜、胡椒、薏苡(荅遝)、班鱼、牛、羊、乳……

其中比较特殊的食材或食品有:(1)葡萄。关于葡萄的具体引种者和引种时间,由于诸史籍的有关记载各不相同,历来众说纷纭。[19]徐州北洞山西汉楚王墓曾出土葡萄,[20]142整理者推断此墓葬时间在公元前140至前118年之间,[20]175而李广利伐大宛始于太初元年(前104),[17]200据此来看,葡萄传入汉地时间要早于李广利伐大宛。(2)苜蓿(目宿)。主要是作为马饲料,但其嫩苗亦可为人所食,《齐民要术》载:“春初既中生噉,为羹甚香。长宜饲马,马尤嗜。”[21]162(3)石蜜。是由甘蔗加工而成的糖类,“甘蔗,远近皆有。交趾所产甘蔗特醇好,本末无薄厚,其味至均。围数寸,长丈余,颇似竹。斩而食之,既甘;迮取汁为饴饧,名之曰‘糖’,益复珍也……时人谓之‘石蜜’者也”。[21]586(4)胡椒。虽然文献中没有明确记载胡椒的传入时间,但根据《续汉书》相关记载可知,东汉时汉人已知晓“胡椒”一物,天竺国产之,“天竺国出石蜜、胡椒、黑盐”。[22]4253西晋张华《博物志》详细记载了胡椒酒的做法,说明西晋时期胡椒已进入人们的日常生活,“胡椒酒法:‘以好春酒五升;乾姜一两,胡椒七十枚,皆捣末;好美安石榴五枚,押取汁……此胡人所谓荜拨酒也。’”[21]394据以上材料,可推知胡椒大致在东汉末年传入汉地。需要说明的是,秦汉时期由周边地区传入的部分作物,汉地原有类似物种,引进的只是更为优良的品种罢了,如葡萄、胡桃(核桃)。郭璞曰:“蒲陶似燕薁,可作酒也。”[15]3029薁即汉地自有野生葡萄,可以食用或酿酒,浙江新石器时代遗址出土有野生葡萄种子。[23]河南新石器时代遗址出土有野生核桃、核桃壳。[24-25]

1.1.2“华”传入“夷”的食材或食(饮)品

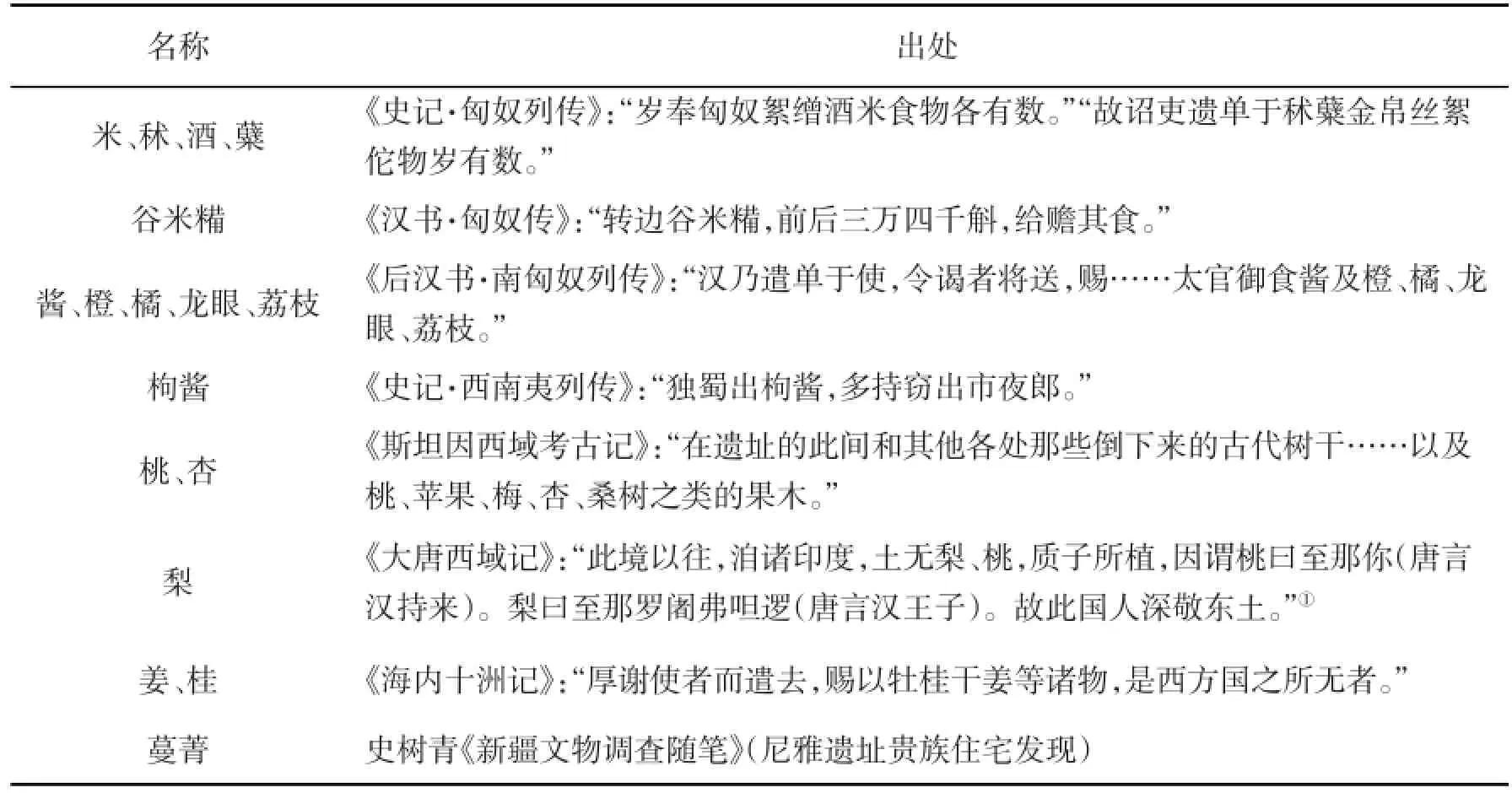

秦汉时期,由华夏传入非华夏的原始食材或是可直接食(饮)用的食(饮)品见表1。

地处丝绸之路南道的新疆山普拉古墓曾出土桃核,[26]两汉时这里属于阗国地界,亦证明了汉时桃子已经传入西域。《海内十洲记》的记载虽带有一定传说色彩,但姜、桂在汉代已经西传基本上是可以肯定的,这一点可通过外国学者的研究成果得到印证。法国汉学家阿里·玛扎海里在其著作中引用了公元前1世纪波斯人的一种含鸦片的软糖药剂配方,其中列有肉桂和生姜,说明当时肉桂和生姜已经传入波斯并应用于药学领域。[27]390英国学者多尔比在《危险的味道——香料的历史》中指出:“生姜则是产于中国南方然后移植到了马来群岛,并由马来群岛传播到东非的,在公元前1世纪的时候就已经出现在地中海地区了。”[28]59

1.2加工方式和烹饪技法的交流

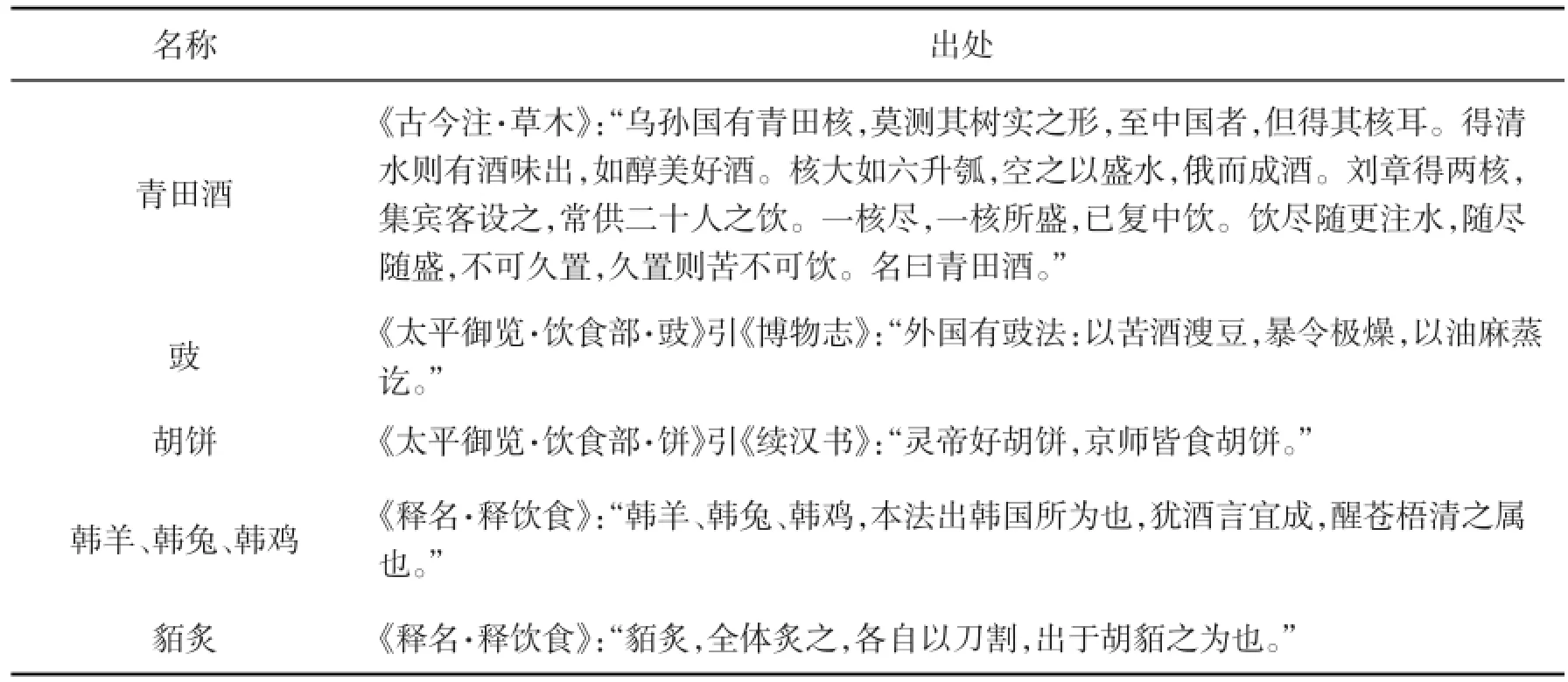

秦汉时期,由非华夏传入华夏的加工方式和烹饪技法见表2。

关于《博物志》所言外国“豉”的做法,应是在芝麻(油麻)传入后才传入的。汉地原有“豉”的其他做法,《释名·释饮食》:“豉,嗜也,五味调和,须之而成,乃可甘嗜也。”[29]139秦豉味苦,《广志》曰:“苦,秦豉也。”[22]3808汉代的豉多与盐并称,或许发咸,“廪食给薪菜盐豉炊食器席蓐”。[15]3079韩羊、韩兔、韩鸡之烹饪技法来自韩国,惜无更多资料判断是指战国时期的“韩国”,还是三韩(马韩、辰韩、弁韩)的“韩国”,此处列出仅备一说以供参考。

表1 秦汉时期“华”传入“夷”的食材或食(饮)品

表2 秦汉时期“夷”传入“华”的加工方式和烹饪技法

“华”传入“夷”的加工方式和烹饪技法,由于文章所限,暂不一一列出。

1.3饮食器具的交流

秦汉时期,华夏和非华夏之间的饮食器具也有所交流,“华”“夷”地区出土同样类型的饮食器具从侧面上印证了这一点。在“罗布泊、尼雅两地发现了一种下有四足的木器,同类之物在信阳、长沙等地亦有发现。此物即是古代切割和陈放肉食的木俎”。[30](见图1—图3)

图1 罗布泊出土四足俎、俎足[31]图版16(3-6)

图2 新疆地区出土四足俎[32]图片116

图3 河南信阳楚墓出土彩绘木俎[33]图一二〇

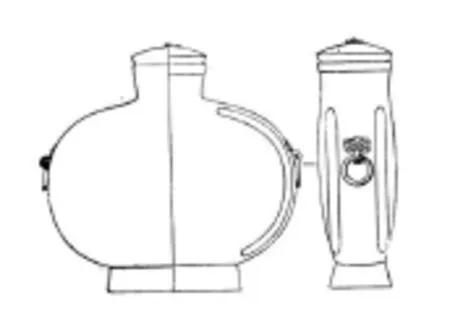

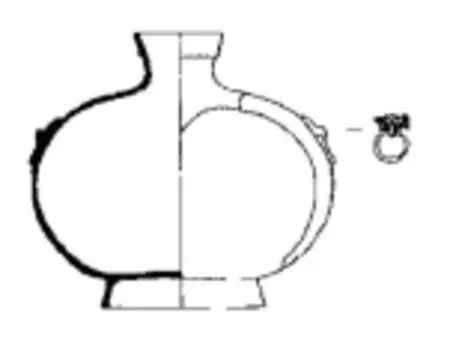

扁壶(椑、錍、柙)是盛酒用的饮食器,[34]319广州汉墓出土的铜扁壶与湘西古丈白鹤湾、江西宜春、湖北江陵张家山等地出土的铜扁壶样式一致。[35](见图4—图7)

图4 广州汉墓出土铜扁壶[36]133

图5 湖南古丈白鹤湾西汉墓出土铜扁壶[37]163

图6 江西宜春出土铜扁壶[38]

图7 湖北江陵张家山出土铜扁壶[39]

釜、甑是汉代的蒸煮器,[34]332广州汉墓出土的甑在上,釜在下,套合在一起,这种配套而成的炊具,在河南、四川都有出土。[36]135广州汉墓还出土了四种类型的铜勺,[36]139其中Ⅰ型勺与湖南陈家大山战国墓出土的陶葫芦勺相似。Ⅱ型勺与长沙马王堆一号汉墓出土的漆匕相同,出土时都置于鍪、鼎之内,是取食用具,同类型器具在湖北云梦、江陵及新疆罗布泊、尼雅地区也有出土。[30](见图8—图11)

图8 广州汉墓出土铜勺[36]139

图9 马王堆汉墓出土漆匕[40]81

图10 湖北云梦汉墓出土漆匕(摹本)[41]

图11 湖北江陵凤凰山汉墓出土漆匕[42]

上述各例表明,秦汉时期华夷之间的饮食器具存在比较广泛的交流。

2 华夷之间饮食文化交流的推动因素

在饮食文化的交流过程中,人是最基本的载体,起最重要的作用。秦汉时期存在多种因素,直接推动了华夷双方的人们进行饮食文化交流。

2.1羁縻需要

汉王朝的统治阶层时常把经济、文化作为对周遭民族的羁縻手段,而巧妙运用饮食文化则是其中最主要的方式之一。此方式的运用,最早见于白登之围后,汉高祖接受刘敬的建议与匈奴和亲,“汉高始纳奉春之计,建和亲之议,岁用絮缯酒食奉之,非惟解兵息民,亦欲渐而臣之,为羁縻长久之策耳”。[43]11486汉文帝时,贾谊针对匈奴提出了著名的“五饵”之说,颜师古注曰:“赐之盛服车乘以坏其目;赐之盛食珍味以坏其口;赐之音乐妇人以坏其耳;赐之高堂邃宇府库奴婢以坏其腹;于来降者,以上召幸之,相娱乐,亲酌而手食之,以坏其心:此五饵也。”[17]2265《新书》中更加详细地描述了“五饵”的内容:“匈奴之使至者,若大人降者也,大众之所聚也,上必有所召,赐食焉。饭物故四五盛,羹胾膹炙,肉具醯醢,方数尺于前,令一人坐此,胡人欲观者,固百数在旁。得赐者之喜也,且笑且饭,味皆所嗜而所未尝得也。令来者时时得此而飨之耳。一国闻之者、见之者,垂涎而相告,人悇憛其所自,以吾至亦将得此,将以坏其口,一饵……故牵其耳、牵其目、牵其口、牵其腹,四者已牵,又引其心,安得不来?下胡抑抎也。此谓五饵。”[44]136-137贾谊还进一步提出了如何通过关市来发挥饮食文化的羁縻作用:

夫关市者,固匈奴所犯滑而深求也,愿上遣使厚与之和,以不得已许之大市。使者反,因于要险之所,多为凿开,众而延之,关吏卒使足以自守。大每一关,屠沽者、卖饭食者、羹臛膹炙者,每物各一二百人,则胡人著于长城下矣。是王将强北之,必攻其王矣。以匈奴之饥,饭羹啖膹炙,喗滪多饭酒,此则亡竭可立待也。赐大而愈饥,财尽而愈困,汉者所希心而慕也。匈奴贵人,以其千人至者,显其二三;以其万人至者,显其十馀人。夫显荣者,招民之机也,故远期五岁,近期三年之内,匈奴亡矣。此谓德胜。[44]138

贾谊的说法虽然只是一种理想化的构想,但汉王朝把包含饮食文化在内的经济、文化上的优势作为羁縻手段是实际存在的。宦者中行说也敏锐意识到了在赠予匈奴大量财物衣食的背后,是汉王朝隐藏的羁縻意图,而这很可能会给匈奴带来不利影响,于是他向单于提出相应建议:“初,匈奴好汉缯絮食物,中行说曰:‘匈奴人众不能当汉之一郡,然所以强者,以衣食异,无仰于汉也。今单于变俗好汉物,汉物不过什二,则匈奴尽归于汉矣。其得汉缯絮,以驰草棘中,衣袴皆裂敝,以示不如旃裘之完善也。得汉食物皆去之,以示不如湩酪之便美也。’”[15]2899单于对这段建议的反应我们不得而知,但从后面发生的事情来看,匈奴已经对汉人的财物衣食产生了一定的依赖,即使在战争时期,相关交流依然存在,“然匈奴贪,尚乐关市,嗜汉财物,汉亦尚关市不绝以中之”。[15]2905东汉时期,这种依赖更加严重,窦太后临朝时,内附的南匈奴单于在上书中暗示了这一点,“臣等生长汉地,开口仰食,岁时赏赐,动辄亿万”。[18]2952除了匈奴,汉朝对周边其他民族的物质羁縻政策也起到了一定作用。西汉武帝时,“上方数巡狩海上,乃悉从外国客,大都多人则过之,散财帛以赏赐,厚具以饶给之,以览示汉富厚焉……酒池肉林,令外国客徧观各仓库府藏之积,见汉之广大,倾骇之”。[15]3173东汉明帝时,汶山郡以西的白狼、槃木、唐菆等部自愿内属,并作诗歌三首献与明帝,其中《远夷乐德歌诗》曰:“多赐缯布,甘美酒食。”[18]2856似乎也暗指其归附东汉的原因之一就是汉朝廷赐予其大量衣食。

2.2生存需要

如果说汉王朝是出于自身羁縻需要,推动了华夷之间的饮食文化交流,相应地,周边民族则出于自身生存上的需要,推动了双方的饮食文化交流。这一点在游牧民族中体现的尤为明显。林幹在《匈奴史》一书中指出:“由于匈奴人主要依靠畜牧业为生,农业尚未居于支配的地位,手工业虽已有了一定程度的发展,但还没有发展到在生产上和生活上都足以自给的程度。”[45]132-133莫任南也有类似论断:“匈奴游牧社会的生存和发展,除一个统一、安定的社会环境外,还需要不断地自中原取得各种农产品和手工业品。”[46]这其中的原因主要有:首先,由于畜牧经济不能很好地满足社会生产生活中的多种需求,游牧民族需要从农耕民族获得酒、米等食物和缯、絮等生活用品。征和四年(前89),狐鹿姑单于在写给汉武帝的信中曾直言:“取汉女为妻,岁给遗我蘖酒万石,稷米五千斛,杂缯万匹,它如故约,则边不相盗矣。”[17]3780乌桓(乌丸)“能作白酒,而不知作麹蘖。米常仰中国”。[47]832其次,畜牧经济受自然条件影响较大,遇有风暴、雨雪、旱蝗等灾害时,生产易受到极大破坏,这种不稳定性进一步增加了其对汉朝物资的需求。“会天大雨雪,一日深丈余,人民畜产冻死,还者不能什一……匈奴终不敢取当,兹欲鄉和亲,而边境少事矣。”[17]3787

半游牧半农耕民族也需要从汉地输入以粮食为主体的大量食物。更始时,窦融破先零羌,“得牛马羊万头,谷数万斛”。[18]804东汉建武年间,来歙等破羌人,“获牛羊万馀头,谷数十万斛”。[18]588这些记载表明,除了畜牧业外,当时羌人的农业水平已经达到了一定高度,属于半耕半牧型民族。即使如此,羌人还是对汉地的农产品有着较大的需求,悬泉汉简里有这样一条记载:

●闻羌人买谷民间,持出塞甚众。长史废不为意,未有坐者,务禁防之。

(Ⅱ90DXT0216②:39)[48]167

这条记载反映的信息是:羌人需要通过民间渠道从汉地购入大量谷物,尽管这种交流是非法的。东汉时,鲜卑人的社会经济已经逐渐从游牧型发展为“田畜射猎”型,但依然不能满足自身生活需要,于是不时有“寇边”之行。东汉时鲜卑对倭人国的掳掠从侧面证明了这一点。檀石槐因田畜射猎不能满足部众的口腹需要,“闻倭人善网捕,于是东击倭人国,得千馀家,徙置秦水上,令捕鱼以助粮食”。[18]2994此外,由于地理环境影响,岭南地区的一些郡县也从他处购进粮食以满足生活需要。合浦郡“不产谷实,而海出珠宝,与交阯比境,常通商贩,贸籴粮食”。[18]2473虽然这里只提及合浦从交趾购入粮食,但结合岭南地区“多犀、象、毒冒、珠玑……中国往商贾者多取富焉”,[17]1670“合浦郡土地硗确,无有田农,百姓唯以采珠为业,商贾去来,以珠贸米”[49]1561的记载来看,汉地的粮食也曾通过商贾买卖流入合浦郡。

2.3统治者行为

由于统治者身份的特殊性,在华夷之间饮食文化的交流传播过程中,其行为往往有着普通人所无法企及的作用。当统治者行为带有国家行为的色彩时,这种作用尤为突出。汉武帝即是一个典型的例子。在他的推动下,汉王朝西通西域,南平南越,于是引发了大量西域及南方果蔬的引种和移栽。周边民族地区的统治者行为也有类似推动作用,“北单于乃遣大且渠伊莫訾王等,驱牛马万馀头来与汉贾客交易”。[18]2950皇室的享乐需求也在很大程度上推动了饮食文化的交流,例如岭南地区的岁贡,“交阯七郡献龙眼”。[22]4312有时进贡来的枇杷、荔枝甚至多到快要腐烂,由此引起了皇室的担忧,仲长统《昌言》中就批判了这种现象:“今人主不思神芝、朱草、甘露、零醴泉涌,而患枇杷、荔枝之腐,亦鄙甚矣。”[50]956皇帝个人行为对周围人同样有着巨大的示范性影响,最有代表性的是东汉的灵帝。《太平御览》中引《续汉书》曰:“灵帝好胡饼,京师皆食胡饼。”[22]3818《后汉书》中亦有相似记载:“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空侯、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”[18]3272

2.4商业收益

正所谓“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。[15]3256“自京师东西南北,历山川,经郡国,诸殷富大都,无非街衢五通,商贾之所凑,万物之所殖者……宛、周、齐、鲁,商遍天下。故乃商贾之富,或累万金,追利乘羡之所致也。”[51]29商业收益成为促进华夷之间饮食文化交流的又一个重要因素。中原的商人到岭南收购龙眼、荔枝等水果,运回内地贩卖,以此获取商业收益。《汉书·地理志》载,南越“处近海,多犀、象、毒冒、珠玑、银、铜、果、布之凑,中国往商贾者多取富焉”。[17]1670韦昭注曰:“果谓龙眼、离支之属。”[17]1670西汉初,朝廷关闭了蜀地的边塞,在利益刺激下,巴蜀一带的百姓和商人,仍然暗中从西南夷地区交易旄牛等牲畜,“及汉兴,皆弃此国而关蜀故徼。巴蜀民或窃出商贾,取其莋马、僰僮、旄牛,以此巴蜀殷富”。[17]3838燕地人们则与东北各族交易,以此获益,“有鱼盐枣栗之饶。北邻乌桓、夫馀,东绾秽貉、朝鲜、真番之利”。[15]3265东汉初年,“时天下扰乱,唯河西独安,而姑臧称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄致丰积”,[18]1098“天水、陇西、北地、上郡与关中同俗,然西有羌中之利,北有戎翟之畜,畜牧为天下饶”,[15]3262这些反映出羌汉之间的交换关系以及由此带来的收益。东汉末年,刘虞镇守幽州,“开上谷胡市之利,通渔阳盐铁之饶,民悦年登,谷石三十”。[18]2354

正是在上述多种因素的共同推动下,秦汉时期华夷之间的饮食文化交流日益密切起来,成为古代中国饮食文化交流史上的重要一环。

参考文献:

[1]徐海荣.中国饮食史[M].北京:华夏出版社,1999.

[2]林乃燊.中国古代饮食文化[M].北京:中共中央党校出版社,1991.

[3]王仁湘.饮食与中国文化[M].北京:人民出版社,1993.

[4]李春祥.饮食器具考[M].北京:知识产权出版社,2006.

[5]赵荣光.中国饮食文化史[M].上海:上海人民出版社,2006.

[6]姚伟钧,刘朴兵,鞠明库.中国饮食典籍史[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[7]瞿明安,秦莹.中国饮食娱乐史[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[8]俞为洁.中国食料史[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[9]张景明,王雁卿.中国饮食器具发展史[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[10]安鲁,张小明,王雯,等.秦至南北朝时期南北饮食文化的交流[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2004,13(2):109-116.

[11]姚伟钧.汉唐时期胡汉民族饮食文化交流[N].光明日报,2004-11-02(B3).

[12]贺菊莲.汉唐西域饮食文化交流的客观性与可能性探析[J].兰台世界,2012(33):92-93.

[13]劳费尔.中国伊朗编[M].林筠因,译.北京:商务印书馆,1964.

[14]谢弗.唐代的外来文明[M].吴玉贵,译.北京:中国社会科学出版社,1995.

[15]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[16]刘文典.淮南鸿烈集解[M].北京:中华书局,1989.

[17]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[18]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[19]张宗子.葡萄何时引进我国?[J].农业考古,1984(2):247-250.

[20]徐州博物馆,南京大学历史学系考古专业.徐州北洞山西汉楚王墓[M].北京:文物出版社,2003.

[21]缪启愉.齐民要术校释[M].北京:农业出版社,1982.

[22]李昉.太平御览[M].北京:中华书局,1960.

[23]郑云飞,游修龄.新石器时代遗址出土葡萄种子引起的思考[J].农业考古,2006(1):156-160.

[24]中国社会科学院考古研究所河南一队.河南新郑沙窝李新石器时代遗址[J].考古,1983(12):1057-1065.

[25]中国社会科学院考古研究所河南一队.1979年裴李岗遗址发掘报告[J].考古学报,1984(1):23-52.

[26]新疆维吾尔自治区博物馆.洛浦县山普拉古墓发掘报告[J].新疆文物,1989(2):1-49.

[27]阿里·玛扎海里.丝绸之路——中国—波斯文化交流史[M].耿昇,译.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006.

[28]多尔比.危险的味道——香料的历史[M].李蔚虹,赵凤军,姜竹青,译.天津:百花文艺出版社,2004.

[29]刘熙,著;毕沅,疏证;王先谦,补.释名疏证补[M].祝敏彻,孙玉文,点校.北京:中华书局,2008.

[30]汪宁生.汉晋西域与祖国文明[J].考古学报,1977(1):23-42.

[31]黄文弼.罗布淖尔考古记[M].北京:线装书局,2009.

[32]贝格曼.新疆考古记[M].王安洪,译.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997.

[33]河南省文化局文物工作队.河南信阳楚墓出土文物图录[M].郑州:河南人民出版社,1959.

[34]孙机.汉代物质文化资料图说[M].北京:文物出版社,1991.

[35]谢崇安.试论秦式扁壶及其相关问题[J].考古,2007(10):62-73.

[36]中国社会科学院考古研究所,广州市文物管理委员会,广州市博物馆.广州汉墓:上册[M].北京:文物出版社,1981.

[37]湘西自治州文物管理处,古丈县文物管理所.古丈县白鹤湾战国西汉墓发掘报告[M]//湖南省文物考古研究所,湖南省考古学会.湖南考古2002:上册.长沙:岳麓书社,2004.

[38]黄颐寿.江西宜春出土西汉铜钾、铜剑[J].考古,1986(6):571.

[39]荆州地区博物馆.江陵张家山三座汉墓出土大批竹简[J].文物,1985(1):1-8.

[40]湖南省博物馆,中国科学院考古研究所.长沙马王堆一号汉墓:上集[M].北京:文物出版社,1973.

[41]湖北省博物馆,孝感地区文教局,云梦县文化馆汉墓发掘组.湖北云梦西汉墓发掘简报[J].文物,1973(9):23-36.

[42]长江流域第二期文物考古工作人员训练班.湖北江陵凤凰山西汉墓发掘简报[J].文物,1974(6):41-61.

[43]王钦若.册府元龟[M].北京:中华书局,1960.

[44]钟夏.新书校注[M].北京:中华书局,2000.

[45]林幹.匈奴史(修订版)[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007.

[46]莫任南.匈奴对汉王朝的政策[J].中国边疆史地研究,1992 (4):42-48.

[47]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1959.

[48]郝树声,张德芳.悬泉汉简研究[M].兰州:甘肃文化出版社,2009.

[49]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[50]严可均.全上古三代秦汉三国六朝文[M].北京:中华书局,1958.

[51]王利器.盐铁论校注[M].北京:中华书局,1992.

中图分类号:K232

文献标识码:A

文章编号:1672-2914(2016)03-0018-07

收稿日期:2016-03-09

作者简介:陈敏学(1982—),女,黑龙江鸡西市人,中央民族大学历史文化学院博士研究生,研究方向为秦汉史。

Dietary Culture Exchanges During the Qin and Han Dynasties and the Driving Factors of It——Focusing on Hua and Yi dietary culture exchanges

CHEN Minxue

(School of History and Culture,Minzu University of China,Beijing 100081,China)

Abstract:During the Qin and Han Dynasties,the dietary culture exchanges increased with a rich content between Chinese and non-Chinese(Yi(夷)or Chinese neighbors),which includes grain,livestock,fruits and vegetables,wine and other raw ingredients or direct consumption(food and drink),and cooking methods of pork,and many eating utensils such as Zu,flat pot,etc.Such factors as the embracing need of the Han Dynasties,the survival need of the nomads and half-nomads,the behavior of the ruler,commercial profit had become the driving factors of the dietary culture exchanges. Key words:the Qin and Han Dynasties;Hua and Yi;dietary culture exchanges;driving factors